Поднимаются камнешарки и чернозобики: книги недели

Что спрашивать в книжных

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Борис Юхананов. Театр целиком. М.: SOYAPRESS, 2025. Содержание

|

Последнее прижизненное издание текстов Бориса Юхананова — одного из лидеров «параллельного кинематографа», многолетнего худрука «Электротеатра» и наставника многочисленных медиаворотил, имен которых вы, скорее всего, не знаете, но наверняка потребляли их продукты. Книга эта ожидаемо «странная», нездешняя, не от мира сего — иначе и быть не могло в случае с режиссером, скоропостижно покинувшим наш бренный мир 5 августа. Как пример приведем целиком его эссе 1989 года «Некоторые мысли по поводу армянского театра»:

«Пара: Мейерхольд — Крэг. Мейерхольд — жизнедеятельность, Крэг — жизнетворчество. Соответственно, Мейерхольд — имитация истины и смена имиджей как принцип созидания, Крэг — бездеятельность, выход из-под имиджа, накопление личности и в результате — созидание истины как принцип жизни. Положение: театру требуется театр до театра. Зал и сцена должны выполоскаться друг в друге. Зритель переживает катарсис вместе с актером только при условии, что публика приобрела судьбу, к основаниям которой она должна обратиться к моменту очищения. Более того, судьба должна быть общей как для публики, так и для сцены. Судьба в данном случае может быть понята как контекст.

Например, для нашего поколения Гамлет: данное ему бездействие и есть та интрига, в которой он не участвует. И это есть центральная история, которую необходимо рас — сказать, пока мы не кончились как поколение.

Призрак ходит по ковру — Беккет.

Добавить кровавый — и будет Шекспир...»

Почему этот крохотный текст называется «Некоторые мысли по поводу армянского театра», если речь в нем идет о Всеволоде Мейерхольде и Эдварде Крэге, Сэмюэле Беккете и Уильяме Шекспире? Потому что существует стереотип о том, что Гамлет — распространенное армянское имя? Потому что армяне знамениты любовью к коврам? Наверное, так и есть, однако подобные ответы никогда не удовлетворят по-настоящему мятежный ум, который старался гальванизировать в зрителе и читателе Борис Юхананов.

Все там будем.

(Предисловие к этому сборнику написал Егор Зернов, не называющий себя учеником Юхананова, но все же в его собственной прозе влияние, не будем скрывать, ощутимо.)

Олег Ивик. Троя. Пять тысяч лет реальности и мифа. М.: Ломоносовъ, 2025. Содержание

|

Однажды у нас в редакции зазвонил телефон. Мы очень удивились, потому что подобное случается крайне редко: обычно нам пишут на почту или в мессенджеры, когда хотят чем-то порадовать. Стали тянуть спичку. Выпала автору этих строк. Вздохнув, поднял трубку:

— Сайт «Горький», добрый день.

На том конце провода не сочли нужным поздороваться, а сразу заверещали возбужденным голосом:

— Я на даче под Хотьково, где Абрамцево, я Трою раскопал! Срочно созывайте пресс-конференцию.

— Трою раскопали?

— Трою! Трою! Легендарный город Трою! Созывайте срочно конференцию!

— Это очень хорошо, но не очень интересно. Вот как Асгард раскопаете — звоните.

И повесили трубку.

Злые мы люди, но и звонивший тоже хорош. Мог бы пойти в магазин или библиотеку, взять еще не написанную на тот момент книгу «Троя. Пять тысяч лет реальности и мифа», там бы прочитал:

«В древности к востоку и югу от мыса Сигей, у самого устья Геллеспонта, глубоко в материк врезался огромный залив. Забегая вперед, скажем, что его давно уже нет и имя его не сохранилось. Сегодня в этом месте Дарданеллы лишь слегка вдаются в берег неглубокой дугой. Вспоминают о заливе только археологи и палеогеографы, которые иногда называют его Троянским заливом, а иногда, по имени главной впадавшей в него реки, — заливом Скамандра. Его отделял от Эгейского моря невысокий гористый кряж, протянувшийся с юга на север. Собственно, весь этот кряж и был тогда длинным мысом — воды моря, Геллеспонта и залива омывали его с трех сторон, кроме южной. Залив давно превратился в часть Троянской равнины, а кряж существует и по сей день и носит имя Еникей (хотя археологи чаще зовут его Сигейон, или Сигейский кряж). Ширина его в среднем — около километра, высота — от 40 до 80 метров».

И ни слова про подмосковную дачу. В общем, гражданин этот книгу не читал, а вы обязательно прочитайте, тем более что не первое уже издание.

Гастон Башляр. Право грезить. Очерки по эстетике. М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. Перевод с французского Н. Кулиш. Содержание

|

Стабильный интерес к творчеству Гастона Башляра, поддерживаемый в наших краях издательством «Ад Маргинем», впечатляет: мыслитель он крайне несовременный и был таковым уже довольно давно, однако ключевые его интуиции по-прежнему находят отклик в сердце читателей, несмотря на то, что интеллектуальная мода давно забрела в такие дебри, где не так уж просто отыскать хоть какое-то место для его поэтики воображения. Впрочем, в весьма содержательном предисловии к книге 1970 года «Право грезить», составленной посмертно из эссе на разные темы башляровскими коллегами, Жан-Филипп Пьеррон проделывает традиционный для левых финт ушами и пытается связать зыбкую эстетику Башляра с этикой и политическим ангажементом по модели «он был близок к движению Сопротивления, а стало быть...». Насколько оправданы подобные генерализации, сказать сложно, однако грезы Башляра, действительно, хоть и проистекают из уединенных досугов одинокого мечтателя, не сводятся к утонченному эскапизму, но указывают на скрытую способность души совершать открытия и преобразовывать чувственный материал в образы — никаких социальных следствий отсюда как будто бы не выводится, но в жизни отдельного индивида динамическое воображение может играть немалую роль. В новой книге, помимо текстов на литературные темы (а разрабатывались эти идеи в основном в связи с литературой), представлены размышления автора о произведениях изобразительного искусства, ничуть не менее поэтические, афористичные и прочувствованные. До того как появились глаза, говорит Башляр, на кувшинки смотрел огромный глаз безмятежных вод, а после того, как кувшинки изобразил Клод Моне, они стали более красивыми и более крупными. Доказать такое утверждение невозможно, но и поспорить тут в общем-то не с чем.

«Перед тем как приступить к работе, живописец, как всякий творец, погружается в медитирующую грезу, грезу, которая медитирует о природе вещей. Ведь художник живет слишком близко от откровения мира, которое совершает свет, чтобы не участвовать всем своим существом в непрестанно обновляющемся рождении вселенной. Ни одно искусство не является таким непосредственно творческим, самоочевидно творческим, как живопись. Для великого живописца, размышляющего о мощи своего искусства, цвет — это творческая сила. Он знает, что цвет обрабатывает материю, что цвет по сути — проявление активности материи, что его жизнь — результат постоянного обмена силами между материей и светом. Вот почему, вдохновленный древними, как мир, грезами, живописец неизбежно обновляет великие космические видения, которые привязывают человека к стихиям, к огню, к воде, к небесному воздуху, к чудодейственной материальности веществ земли».

Провоцирующие ландшафты. Городские периферии Урала и Зауралья. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Под редакцией Фёдора Корандея. Содержание. Фрагмент

|

Перефразируя Фрейда, скажем: география — это судьба, и тому, как складывается повседневная судьба обитателей Урала и Западной Сибири, посвящен сборник статей под редакцией старшего научного сотрудника Лаборатории исторической географии и регионалистики Тюменского государственного университета Фёдора Корандея, поэта и автора «Горького» (см., например, его текст о краеведческой литературе и душевнейший очерк о Тюмени).

Сборник, с одной стороны, представляет труд академических работников, озабоченных различениями, возможно, слишком тонкими для обывателя, — например, разницей между ресурсами и аффордансами, средой и ландшафтом, пространством и местом и т. д. С другой — печать университетского знания, которую несут образующую книгу тексты, удивительным образом не мешает ей быть глубоко поэтичной

Авторы рассматривают ландшафты одновременно в качестве фона и ключа к жизненным тактикам и стратегиям их обитателей. Иными словами, базовая метафора заключается в том, что места провоцируют людей жить определенным образом. Вместе с тем описанные пространства можно назвать «засасывающими». На страницах, посвященных местам с чарующими названиями (Сивая Маска, Сас Ях, Мужи — список бесконечен), много болотной вязкости, и она затягивает. Читатели, у которых есть вкус к пустоте и запрокинутости, имеют возможность ощутить эту трясинистость в полную силу.

«Известно, что многоквартирный дом с точки зрения коммунального обслуживания невозможно забросить частично: сколько бы ни было в нем пустующих квартир, коммунальным службам приходится подавать в каждую из них тепло и воду, при этом продолжая обслуживать общедомовое имущество, чистить снег, освещать подъезды и т. д. Если число пустующих квартир стремительно растет, в то время как число жильцов, платящих за коммунальные услуги, соответственно, сокращается, содержание дома становится непосильным для коммунального бюджета, особенно учитывая климатические особенности города, продолжительность отопительного сезона и светового дня в зимний период. В этих условиях становится неизбежной переконцентрация остающегося населения, принимающая форму переселения в многоквартирные дома, располагающиеся в оптимальных с точки зрения обслуживания инфраструктуры зонах, поблизости от проходящих вдоль центральных улиц магистральных тепло- и водопроводов».

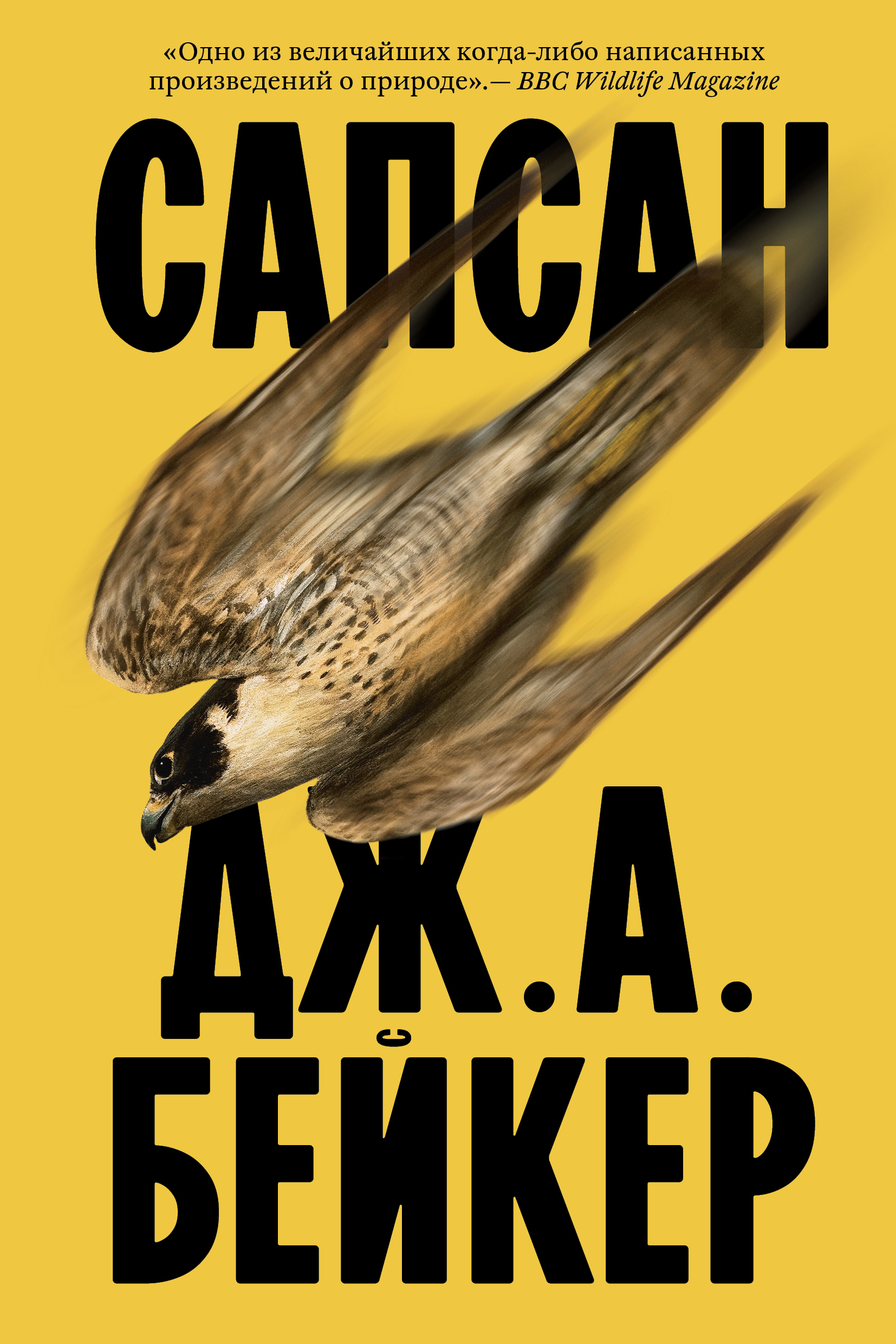

Джон Алек Бейкер. Сапсан. М.: Individuum, Эксмо, 2025. Перевод с английского И. Масленникова под науч. ред. Ю. Михневич. Содержание

|

Про автора известно мало: он всю жизнь прожил в Эссексе, на английском берегу Северного моря, перемещался по окрестностям на велосипеде, написал в 40 лет две книги и умер относительно рано, еще раньше став калекой из-за артрита. Впрочем, обе книги стали классикой натуралистической литературы. Вернер Херцог характеризовал «Сапсан» как «ту единственную книгу, которую я попросил бы вас прочитать, если вы хотите снимать фильмы», а в другом месте говорил: «это проза такого уровня, какого мы не видели со времен Джозефа Конрада».

Собственно, «Сапсан», опубликованный в 1967 году, представляет собой «дневник одной зимы», в котором спрессованы десять лет одержимого следования автора за хищной птицей. Главный герой книги, впрочем, не пернатые, а наблюдатель и язык, которым он фиксирует наблюдаемое. Бейкер доводит документальную точность до той степени, где описываемый с ее помощью мир окисляется, фрактализируется и обретает черты, которые мы для простоты назовем пост-траклевскими, а также очевидным образом продолжающими традиции темного пришвинизма. Некоторые его наблюдения кажутся по меньшей мере странными современным орнитологам, однако дело, разумеется, не в том, что автор что-то выдумывал. Если вглядываться достаточно интенсивно в любой предмет или существо, он или оно неизменно приобретают свойства бездны.

«В криках тулесов слышится вялая, но неотступная печаль. Поднимаются камнешарки и чернозобики. Двадцать больших улитов пролетают в вышине и кричат; серо-белые, словно чайки, словно небо. Малые веретенники летят вместе с кроншнепами, песочниками, ржанками; едва ли они когда-то остаются сами по себе, едва ли пребывают в покое; гнусавые чудаки; долгоносые крикливые морские весельчаки; их крики — фырканье, чихание, мяуканье и лай. Вертятся их тонкие загнутые клювы, вертятся их головы, вертятся их плечи и туловища, колеблются их крылья. Они выписывают вычурные узоры над наступающей водой».