Неодушевленная война

О книге Макса Хейстингса про конфликт на Корейском полуострове

Фото: Sfc. Al Chang, U.S. Army, NARA

В отличие от Вьетнама, Корейская война почти не закрепилась в западной исторической памяти. При этом противостояние между Севером и Югом во многом определило дальнейшую логику не только «локальных конфликтов», но и международной дипломатии в наиболее кризисные периоды. Одной из первых книг, пытавшейся залатать эту брешь в коллективном сознании, стала «Корейская война» Макса Хейстингса, которую с нескрываемым интересом прочитал Эдуард Лукоянов.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

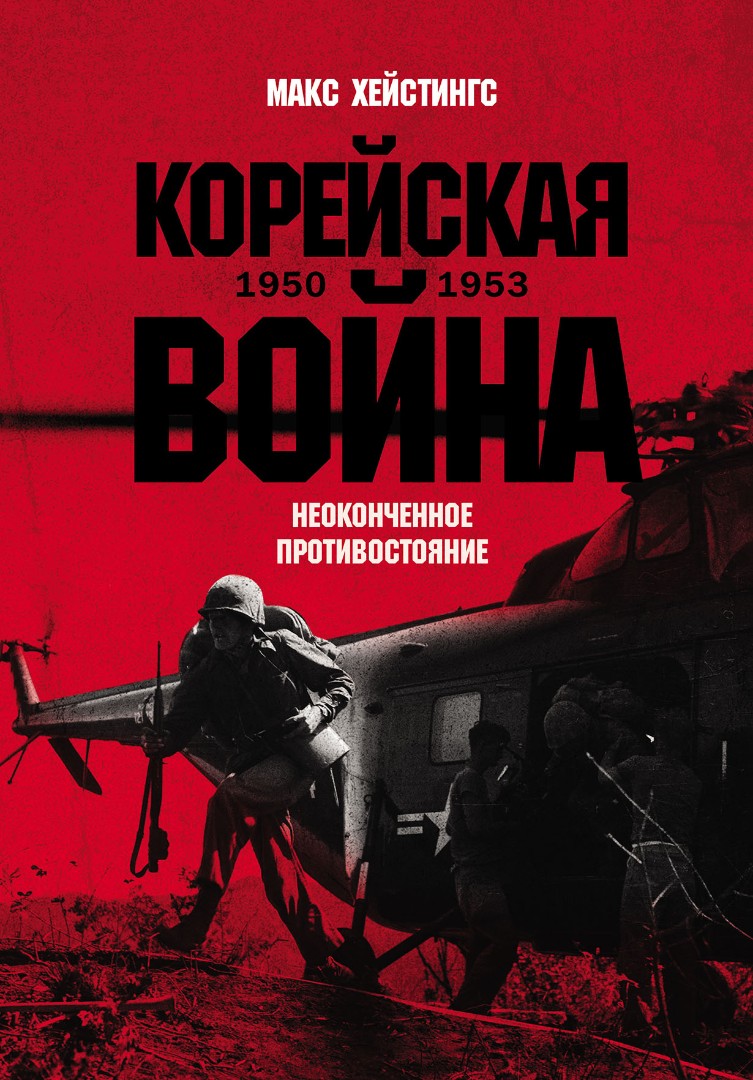

Макс Хейстингс. Корейская война 1950–1953. Неоконченное противостояние. М.: Альпина нон-фикшн, 2025. Перевод с английского Марии Десятовой. Содержание. Фрагмент

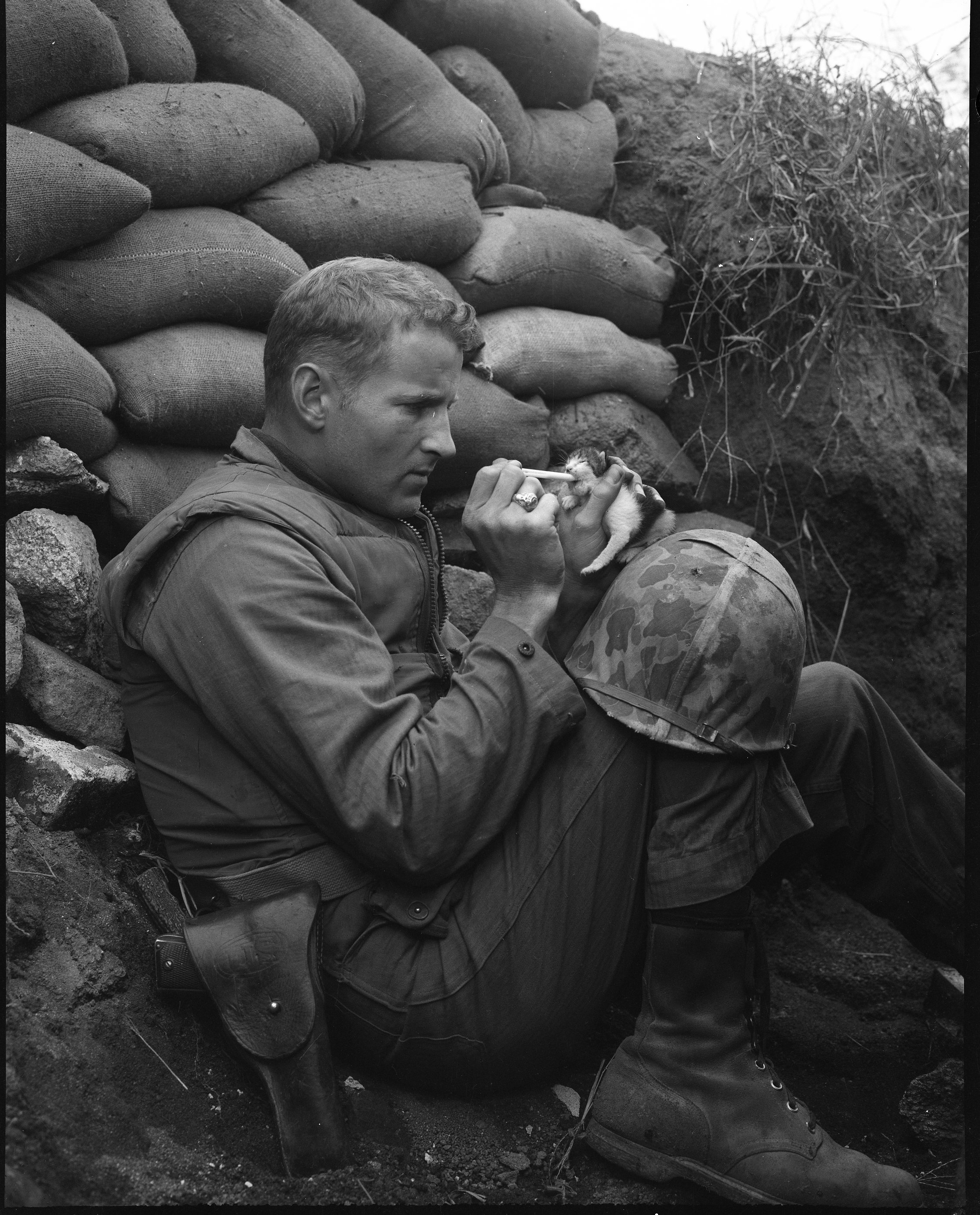

В этой войне будто нет души. Между американцами и южнокорейцами не видно не то чтобы особой симпатии, но даже просто теплых чувств. Солдаты США и Британии, как известно, очень смутно представляют себе и едва ли могут внятно сформулировать, зачем они сражаются, но угрозу своей стране или своему дому они, как правило, способны различить. В этой войне они ничего подобного не ощущают.

The Sunday Times, 5 сентября 1951 года

После Второй мировой войны Корейский полуостров представлял собой печальнейшее зрелище даже по меркам эпохи. Едва освобожденная от японской оккупации страна тут же была разделена по 38-й параллели: на Севере установился номинально социалистический, а на деле корпоративно-тоталитарный режим Ким Ир Сена, на Юге — способная с ним посоревноваться в масштабах репрессий крайне правая диктатура Ли Сын Мана. Находившиеся в то время в Сеуле и окрестностях иностранцы, в основном военные и дипломаты, единодушно жаловались на нестерпимую вонь, разруху, с которой никто не спешил ничего делать, массовую проституцию, разгул уличной преступности, невыносимую жару летом, хуже которой только лютые зимы.

В этот край, предельно далекий от романтических представлений о «загадочном Востоке», в июле 1950 года были заброшены тысячи солдат из США, Великобритании и союзных им государств. Незадолго до этого войска Севера вошли в Южную Корею, без особого труда заняв столицу, а затем и практически весь полуостров. Задачей западной коалиции, действовавшей под флагом ООН, было проведение «полицейской операции» по защите Юга от агрессии со стороны соседей и восстановлению вроде бы законного строя. Тогда никто и подумать не мог, что «полицейская операция» против плохо вооруженных партизан займет у вчерашних стран-победительниц три года и едва не приведет к Третьей мировой войне с массовым применением ядерного оружия.

Корейская война унесла жизни, по разным оценкам, от трех до пяти миллионов людей, став первым из множества «ограниченных конфликтов» XX века. Домой не вернулись почти сорок тысяч американских солдат, а тех, кто вернулся, встретили с полнейшим непониманием: зачем вы вообще отправлялись на эту бессмысленную бойню на краю света? Эта война оказалась практически стерта из культурной и исторической памяти Запада и России, ее герои, конечно, не прокляты, но однозначно забыты.

В середине 1980-х британский историк и журналист Макс Хейстингс, известный нашим читателям по книге «Вьетнам. История трагедии», счел своим профессиональным долгом вытащить из забвения всех этих безымянных пехотинцев — не только восстановить хронику боевых и политических действий, но и передать глубинную суть конфликта, последствия которого мы наблюдаем до сих пор. Для этого он взял многочисленные интервью не только у соотечественников, американцев и корейцев, но и у представителей противоположной стороны. Собранные им свидетельства составили плоть вышедшей в 1987 году книги с лаконичным названием The Korean War — одной из первых на английском языке больших работ, посвященных вопросу.

Хронологию конфликта на Корейском полуострове Хейстингс восстанавливает, как и во «Вьетнаме», чуть ли не по дням, детально описывая не только грандиозные события вроде Инчхонской десантной операции или битвы на Чосинском водохранилище, но и «рядовые» стычки, из совокупности которых, в общем-то, и состоит всякая война. Именно это измерение придает особую ценность книге Хейстингса, отказывающегося сводить большую человеческую трагедию к тому, что в наши дни хладнокровные эксперты называют омерзительным словом «геополитика». Как раз с высоты геополитического полета на Корейский полуостров смотрели в Вашингтоне, Лондоне, Москве и Пекине — и взгляд этот многократно умножил катастрофические последствия «локального конфликта».

В администрации президента США Гарри Трумэна вторжение Корейской народной армии на Юг восприняли как начало окончательной коммунизации Дальнего Востока. Не запросив одобрения конгресса, Трумэн немедленно отправил американские подразделения в Корею и приказал флоту блокировать побережье полуострова. Параллельно дипломаты работали над тем, чтобы обеспечить действиям Вашингтона легитимность и придать операции международный характер. Как итог: несмотря на сопротивление СССР, дальнейшие боевые действия вели войска ООН — структуры на тот момент более компактной и, соответственно, мобильной. Руководителем операции с самого ее начала был назначен генерал Дуглас Макартур — самый популярный среди американцев полководец Второй мировой, к которому, впрочем, у администрации Трумэна были большие вопросы.

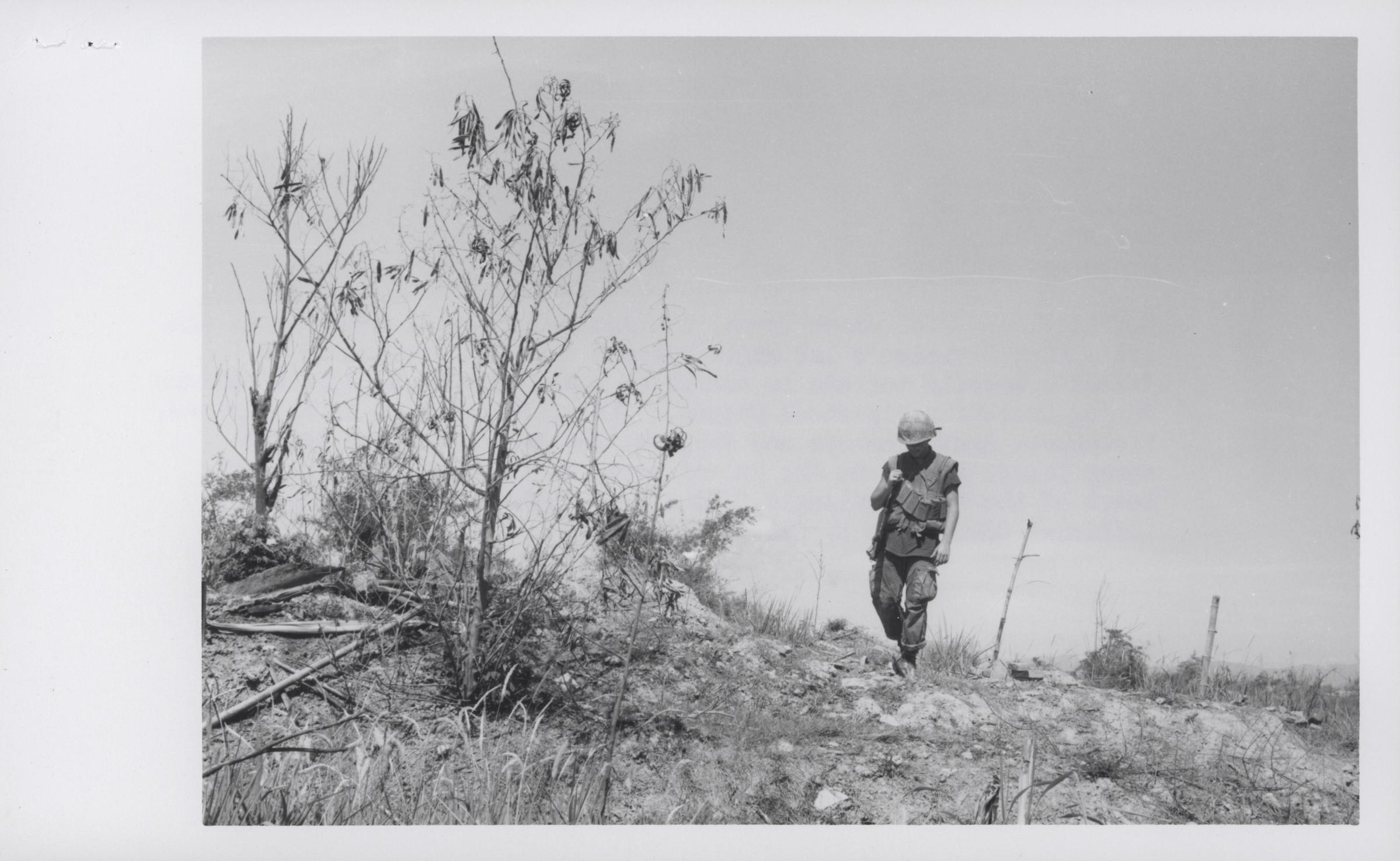

Тем временем «полицейская операция», затевавшаяся как легкая прогулка, растянулась на недели кровопролитных боев. Хорошо экипированные американские солдаты с ужасом обнаружили, что не понимают, как действовать против, по сути, партизанских отрядов. Не поймут они этого, как известно, и годы спустя во Вьетнаме. Ветераны пехоты, опрошенные Хейстингсом, все как один сообщают, что на той войне и рядовые, и офицерский состав каждую ночь мечтали лишь об одном: чтобы на горизонте наконец появилась полоска света; каждый громкий звук в ночи поднимал целую роту, принимавшуюся в панике стрелять в темноту. Естественно, северяне не могли не заметить повышенную тревожность «империалистов» и умело ею пользовались, проводя психологические операции с набегами отрядов смертников, ложной сдачей в плен, проникновением в лагеря под видом гражданских и прочими нарушениями законов и обычаев войны.

Верным спутником Корейской войны стал тотальный абсурд в духе «Уловки-22» — но в реальности. Так, руководители сложнейшей Инчхонской десантной операции по приказу начальства соблюдали радиомолчание, «пока ее открыто обсуждали тысячи человек в Японии и Корее». В итоге высадиться морпехам удалось лишь чудом: только по странному стечению обстоятельств на берегу их не встретили во всеоружии солдаты Кима. Доходило и до совершенно нелепого, достойного комедии в духе «Военно-полевого госпиталя». Так, один из респондентов Хейстингса вспоминает, что его сослуживцы, находившиеся на грани смерти от голода и обморожений, увидели, как с неба спускаются на парашютах спасительные контейнеры, наконец-то посланные командованием. Вскрыв ящики, несчастные обнаружили, что в посылке оказалась огромная партия контрацептивов.

И без того деморализованную армию окончательно добивало непонимание того, ради чего они вообще очутились в этой мясорубке. Американцы и британцы быстро догадались, что в лице Корейской народной армии они столкнулись с противником, чьи представления о методах ведения войны максимально далеки от всего, чему их учили на родине. Однако «демократические» южане вызывали у них не меньшую, а то и большую оторопь своими представлениями об этике и морали, о семейных и товарищеских отношениях. Вот лишь один из множества живописных эпизодов, которые приводит Хейстингс со слов участников тех событий:

«Слушая, как грохочут британские танки по мосту к югу от Пхеньяна, капитан Джеймс Маджури из Ольстерского полка поймал себя на том, что мысленно молит их не греметь так. Танк одного молодого командира взвода задел южнокорейского солдата из длинной колонны топающих по обочине. Ему переехало ногу гусеницей. Молодой офицер в ужасе выпрыгнул из кабины и кинулся к пострадавшему, чтобы помочь, но не успел склониться над раненым, как южнокорейский взводный выхватил из кобуры англичанина пистолет и пристрелил покалеченного».

Все эти бедствия «на земле» не видело ни штабное командование, чахнувшее над картами, ни тем более рядовые американцы, в большинстве своем поддерживавшие «полицейскую операцию». Если британцы с самого начала и до конца скептически относились к идее отправлять войска в неизвестность, то в США война вызвала эйфорию. Пропаганде без труда удалось убедить население в том, что на клочке суши, который не каждый найдет на карте, происходит чуть ли не апокалиптическая битва между силами добра и зла, борцами за свободу и теми, кто жаждет загнать человечество в рабство. Похоже, в какой-то момент и само американское руководство начало верить в собственную божественную миссию, особенно болезненно честолюбивый генерал Макартур и его группа поддержки из числа правых республиканцев.

К концу сентября войска ООН освободили Сеул, президент Ли Сын Ман торжественно вернулся в город в сопровождении главнокомандующего. Границы двух Корей фактически восстановились по 38-й параллели, однако этого Макартуру оказалось мало, он решил изгнать коммунистов со всего полуострова. После этого решения все предыдущие испытания, выпавшие на долю солдат, оказались лишь «временными трудностями». В настоящий ад войска ООН попали после начала интервенции китайских «добровольцев», как их называл Пекин, к тому времени провозгласивший Китайскую Народную Республику. Плохо одетые, чуть ли не босые, лишенные нормального пайка, вооруженные либо самодельными, либо трофейными винтовками «добровольцы» лишь выглядели убого — на деле это были закаленные в боях солдаты, непрерывно воевавшие уже двадцать лет: сначала против японцев, затем против Гоминьдана. Они намного легче изнеженных американцев и европейцев переносили тяготы сурового корейского климата, быстрее перемещались, лучше ориентировались на местности. Наконец, они не испытывали (по крайней мере, в первое время) проблем с моральным духом: по мнению Хейстингса, первые успехи китайцев на фронте во многом определила небывалая политическая индоктринация, которой не могли похвастаться ни американские, ни тем более британские военные.

К Пхеньяну китайцы подступили уже к началу декабря, заставив противника бежать без единого выстрела. Американцы и британцы спешно покидали город, уничтожая дорогостоящую военную технику, чтобы она не досталась врагу, прибывшему на своих двоих, в лучшем случае — верхом. Судя по всему, в сложившейся ситуации Макартура больше всего беспокоил удар по личному авторитету: не каждый день великого полководца, сокрушившего японскую армию, громит и обращает в бегство горстка «красных бандитов». Хорошенько подумав, генерал подготовил следующий гениальный план:

«Двадцать четвертого декабря Макартур подал список „целей возмездия“ в Китае и Северной Корее, для которых требовалось в общей сложности двадцать шесть атомных бомб. Он запросил четыре бомбы для удара по коммунистическим войскам в Северной Корее и четыре для „критических скоплений воздушных сил противника“, остальные предполагалось сбросить на военные объекты и промышленные центры противника».

К счастью, Трумэну хватило здравомыслия проигнорировать этот запрос. Вскоре ему хватило и политической воли снять Макартура с поста главнокомандующего силами ООН — вопреки общественному мнению и агитациям со стороны отдельных сенаторов и конгрессменов. Терпение президента лопнуло, когда штаб Макартура начал распространять пропаганду, обвиняя американское и британское руководство в сговоре с коммунистами. Командование перешло в руки Мэтью Риджуэя — героя Нормандии и Арденнской операции, офицера храброго, решительного, а главное, лишенного политических амбиций. Незадолго до назначения ему в качестве командира 8-й армии удалось остановить натиск противника, отвоевать Сеул и хотя бы временно развернуть китайцев на север. В июне того же года Риджуэй вызвался возглавить делегацию на мирных переговорах с коммунистами.

Здесь начинается, наверное, самый поучительный из множества поучительных уроков «забытой войны». Переговоры начались в июле и развивались по сценарию, который с тех пор стал классическим для подобных конфликтов. В течение нескольких месяцев стороны встречались для обсуждения условий мирного соглашения. Консультации при этом сопровождались непрерывными обвинениями друг друга в нарушении режима прекращения огня в нейтральной зоне, а американцы даже сознательно наносили удары с воздуха по северокорейским территориям, полагая таким образом укрепить свои переговорные позиции.

Конфликт перешел в фазу войны на истощение — этот период солдаты прозвали «стоянием на холмах»: ни одна армия не продвигалась, но продолжала стабильно терять бойцов. К концу года все же удалось совершить последний шаг к миру: ООН и союзники Северной Кореи договорились о демаркации границ. Нерешенным остался лишь один вопрос: как должна проходить процедура возвращения пленных. Китай и КНДР требовали обмена в формате «все на всех»; ООН настаивала на праве военных на добровольную репатриацию — чтобы защитить китайцев и корейцев, по каким-то причинам не желающих возвращаться на родину. Дипломатические игры, указывает Хейстингс, привели к самому горькому опыту всей Корейской войны: «Самое нелепое в корейской войне — это шестнадцать месяцев противостояния уже после того, как в ходе переговоров в феврале 1952 года было устранено последнее существенное территориальное разногласие, препятствовавшее перемирию. <...> Сорок пять процентов всех своих потерь войска США понесли после того, как состоялись первые переговоры о перемирии с коммунистами».

Каким же образом державам удалось отправить на эту «бессмысленную» войну сотни тысяч солдат? В Великобритании вопрос решили просто: разослали повестки всем резервистам, залатав дыры в личном составе людьми, уже непригодными к службе, только-только вернувшимися к мирной жизни, едва начавшими после Второй мировой войны строить карьеру и обзаводиться семьей. Как британцу, Хейстингсу особенно больно за то, что вклад в освобождение Кореи, этих людей, которые скрипели зубами, но выполняли долг, в последнюю очередь оценили сами корейцы во главе с Ли Сын Маном. Диктатор, эксцентричный, как и все его коллеги, даже публично обвинял британцев за то, что они «мешают» ядерным планам Макартура, и заявлял, что им в Корее больше не рады. Хейстингс приводит такое характерное письмо минометчика А. Хамфриса, адресованное королевскому МИДу и исчерпывающе передающее настроения, царившие среди солдат:

«Несколько часов назад в батарею доставили The Sunday Times за 6 мая 1951 года, и первая статья, которую я там прочитал, была озаглавлена „Президент Южной Кореи осуждает Британию“. Полагаю, сэр, что вы с этой статьей тоже ознакомились, и прошу вас представить себя на моем месте. Меня вызвали в вооруженные силы из резерва, разлучили с семьей и отправили принимать участие в конфликте, который, по моему разумению, был ошибкой. <...> И что же, мне теперь отправляться в следующее сражение и, может быть, погибнуть в бою за дело, с которым я далеко не солидарен? Зная, что президент Ли Сын Ман обесценивает наш вклад, заявляет на весь мир, что британцы здесь не нужны, и в грош не ставит наши жертвы... считаю необходимым вернуть британские войска домой и использовать их там, где их усилия будут оценены должным образом».

Совсем иначе дела обстояли по другую сторону Атлантики. У американской армии отбоя не было от совсем молодых добровольцев, со многими из которых уже в 1980-е поговорил Хейстингс. В их свидетельствах содержится много общих мотивов, побудивших записаться на фронт: патриотизм, желание подтвердить послевоенный статус США как ведущей мировой державы, стремление остановить «красную чуму». Но все же главным демоном, тянувшим молодежь на погибель, была самая обыкновенная скука, поразившая провинциальные города бэби-бумерской Америки. Провожали их, как водится, с песнями и гимнами, а встречали так, как с тех пор по всему миру встречают «ветеранов локальных конфликтов»: «Рядового Уоррена Эвери, вернувшегося после демобилизации в родной город в Коннектикуте, одна женщина на улице строго спросила: „Что, вышел наконец из тюрьмы?“ Джона Торнтона из ВМФ США жена встретила после возвращения из плена словами, что он пустил эти годы псу под хвост. Орден Военно-морского креста ему прислали по почте. <...> Многие военнопленные, вернувшись домой, обнаруживали, что у жен появились „другие интересы“. Большинству казалось, что они возвращаются в совершенно незнакомый и непривычный мир, которому нет никакого дела до того, что они пережили. „Мы уходили под Глена Миллера, а вернулись к Элвису Пресли“».

Казалось бы, совсем другим должно быть отношение к той войне в Китае. Хотя красноармейцам Мао не удалось обосноваться в Сеуле, все же они показали всему миру торжество коммунистического духа над заведомо превосходящими силами капиталистов и империалистов. Например, Хейстингс указывает, что китайцам удалось фактически контролировать некоторые лагеря для военнопленных, где их содержали. В одном из них повсюду висели красные флаги, а в один прекрасный день пленные взяли в заложники коменданта и выдвинули требования: обеспечить их телефонной связью и канцелярскими принадлежностями, признать их право на создание партийной ячейки. Чтобы вызволить офицера, пришлось согнать пятнадцать тысяч солдат. В итоге коменданта отпустили после переговоров, однако вышел он на волю с подписанной им бумагой, в которой частично признавал справедливость коммунистической идеологии. И все же вот что говорит Хейстингсу офицер 23-й группы армий Ван Чжугуан:

«Мы старались. Мы понимали, что продолжать войну и завоевать всю Корею будет трудно. Мы старались. Я был рад, что все закончилось. Мы просто беседовали с людьми, разъясняли ситуацию. Они были рады. Мы и не думали никогда завоевывать всю Корею. Нам говорили, что мы будем помогать корейскому народу выдворять из Кореи американцев, останавливать вторжение США. Но насколько далеко придется зайти, не уточняли».

Хейстингс, однако, категорически отказывается признавать Корейскую войну бессмысленной: по его мнению, нельзя обесценивать подвиг солдат, отдавших свои жизни и здоровье за то, чтобы Южная Корея была свободной, процветающей, демократической страной. И вот в этом мотиве, проходящем через всю книгу, скрывается интереснейший пласт, который в нее не закладывал автор.

В предисловии к изданию 2020 года он признает, что с момента первой публикации было рассекречено множество архивных документов, опровергающих некоторые положения его книги, однако он решил не менять в ней ни строчки. Если бы он все же взялся переписывать собственный текст, ему бы можно было только посочувствовать: переписать пришлось бы примерно все разделы, связанные с ролью Москвы в Корейской войне. Так, согласно Хейстингсу, инициатором вторжения на Юг был Сталин. Сейчас мы знаем, например, из книги Федора Тертицкого «Ким Ир Сен: Вождь по воле случая», что товарищ Ким обладал куда большей субъектностью, чем принято считать, и самолично спланировал и реализовал акт агрессии. Кроме того, у русскоязычного читателя «Корейской» есть в некотором смысле привилегия: научный редактор Александр Соловьев сопроводил текст рядом важнейших комментариев, указывающих на ошибки и неточности оригинала. Так что ценность жеста Хейстингса не только в академической честности и известной лени, которую мы ни в коем случае не осуждаем. Ценность его немного в другом.

«Корейская война», напомним, увидела свет в 1987 году — в год, когда железный занавес еще не окончательно поднялся, но через зазор уже можно было увидеть, как в СССР вовсю идет перестройка, Depeche Mode готовились дать исторический концерт в Восточном Берлине, где их субверсивные шлягеры звучали из каждого окна, да и в Китае наблюдалось какое-то подобие оттепели. Прямо об этом Хейстингс не пишет, но с каждой его страницы доносится надменность победителя, позволяющая ему с излишней, прямо скажем, уверенностью говорить о том, что все было не зря. Таким образом, сама по себе книга становится документом, одним из свидетельств эпохи, когда даже объективный научный труд наполнялся неожиданным оптимизмом, верой в то, что крот истории наконец уперся в бетон и уже не поползет ни в какие кровавые почвы. Как видим, не тут-то было.

Ну и если вас тревожит, что нынешние «ограниченные конфликты» и «полицейские операции» перерастут в глобальную войну, вспомните, как всерьез обсуждали планы генерала Макартура, и будьте уверены: подобные сценарии несомненно обсуждают и сейчас на самых высших уровнях. Разве что в Белых домах по всему миру теперь заседают далеко не Трумэны.