Чек как метафора

Интервью с издателем поэзии на чековой ленте Борисом Копицей

Зины и бук-арт отходят в прошлое, карманы самых продвинутых самиздатчиков постепенно заполняются термолентой для кассовых аппаратов. Несколько лет назад Борис Копица начал печатать поэтические и графические эксперименты на чеках, запустив издательский проект «Архив юбок». Но чек всегда больше, чем просто чек. Хрупкий бумажный сверток становится не только очевидным символом консьюмеризма, но еще и заставляет работать со случайностью, дает новый взгляд на проблему архивирования, обращает нас к философии post mortem и, наконец, провоцирует диалог между психоанализом и искусством. Специально для «Горького» Глеб Сегеда поговорил с Копицей о том, зачем он избрал такой неочевидный издательский путь.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Когда ты впервые столкнулся с печатью на чеках?

— Примерно в мае 2023 года. Это была встреча с чековыми издателями Thermal House Publications из Восточной Европы. Я увидел их работы и понял, что тоже хочу попробовать, и стал печатать стихи своих друзей. Тогда со мной уже долгое время были стихи, я погружался в поэтическую среду, мне это было интересно. Вообще, люди, которые пишут стихи — это умирающие люди, смертельно больные.

— Почему твой издательский проект называется «Архив юбок»?

— Меня привлекает это слово, которое, возможно, еще не успело сыграть свою роль. Последние лет десять феномен архива стал очень популярен. Важно оттенить тот момент обращенности к архиву, который помогает нам переориентировать нашу реальность.

Обычно в архив идут серьезные исследователи, которые проводят убедительную работу. Как это делал, например, Мишель Фуко. Юбки же, с одной стороны, оттеняют этот пафос, а с другой, наверное, задают всему этому какой-то другой смысл. В конечном итоге есть только две темы — секс и смерть.

— Разве это больше не похоже на игру в архив или, в случае с чеками, даже антиархив. То есть сборники стихов на чеках имеют безусловную архивную ценность, но из-за недолговечности и выцветания материала такой архив был бы невозможен. Хотя ты упоминал, что хранишь чеки в морозильнике для лучшей сохранности.

— И это красиво дополняет смысл архива вообще. Это напоминание, которое является одновременно и интенцией движения к невозможности архива и горизонтом его существования. А способ хранения в холодильнике мне подсказали чековые энтузиасты, которым я доверяю.

— Ты занимаешься этим в одиночку? Существует ли какое-то комьюнити вокруг чеков вообще и вокруг «Архива юбок», в частности?

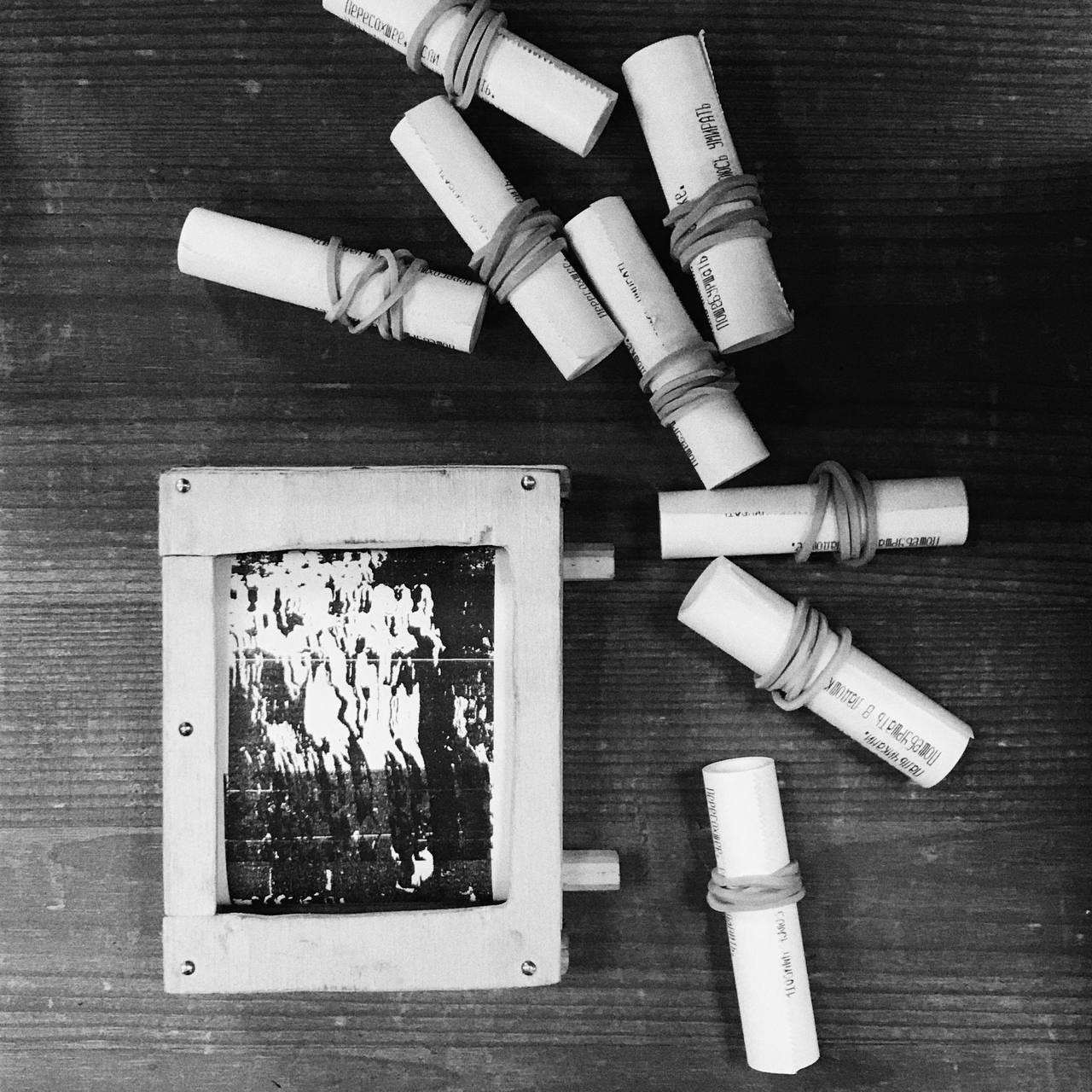

— Это расширяющееся сообщество, которое захватывает все больше людей, но все занимаются чем-то своим. Одни ребята строят машины, чтобы делать воспроизводимый в реальном времени образ, напрямую сближая чек и кино, или, например, растягивают изображения. Еще недавно видел чековые снимки Михаила Бордуновского, задействующие растяжение и повторение. Или, например, наши чеки оказываются сподручным местом для имен художников перед их произведениями — чеки оказываются на выставке таких художников, как Алексей Сахнов и Миша Соколов из ПНИ.

— Расскажешь про чеки, которые ты принес с собой сегодня?

— Вот сборник Бориса Констриктора с рисунками. Эта серия украдена из книжки «Петраэдр» 2008 года, которая была найдена в Академии. Собственный стиль Констриктора и чековый формат, который он предвидит, придает им новое измерение. Кроме того, здесь и легендарный сборник «Личность и священное» Марии Земляновой, отсылающий нас к Симоне Вейль. Картинки для этой печати — за авторством Сени Агеева, которые он нарисовал по просьбе авторки.

— Вспомнишь еще интересные примеры визуальной поэзии на чеках?

— Визуальность действительно стала важным поворотом в чековой печати. Как только мы поняли это, появился «Еврейский сборник», посвященный преследованиям в фашистской Германии. Ужасающие фотографии, которые запечатлели смерть, были укрыты способностью чекового глаза не замечать, но различать во тьме.

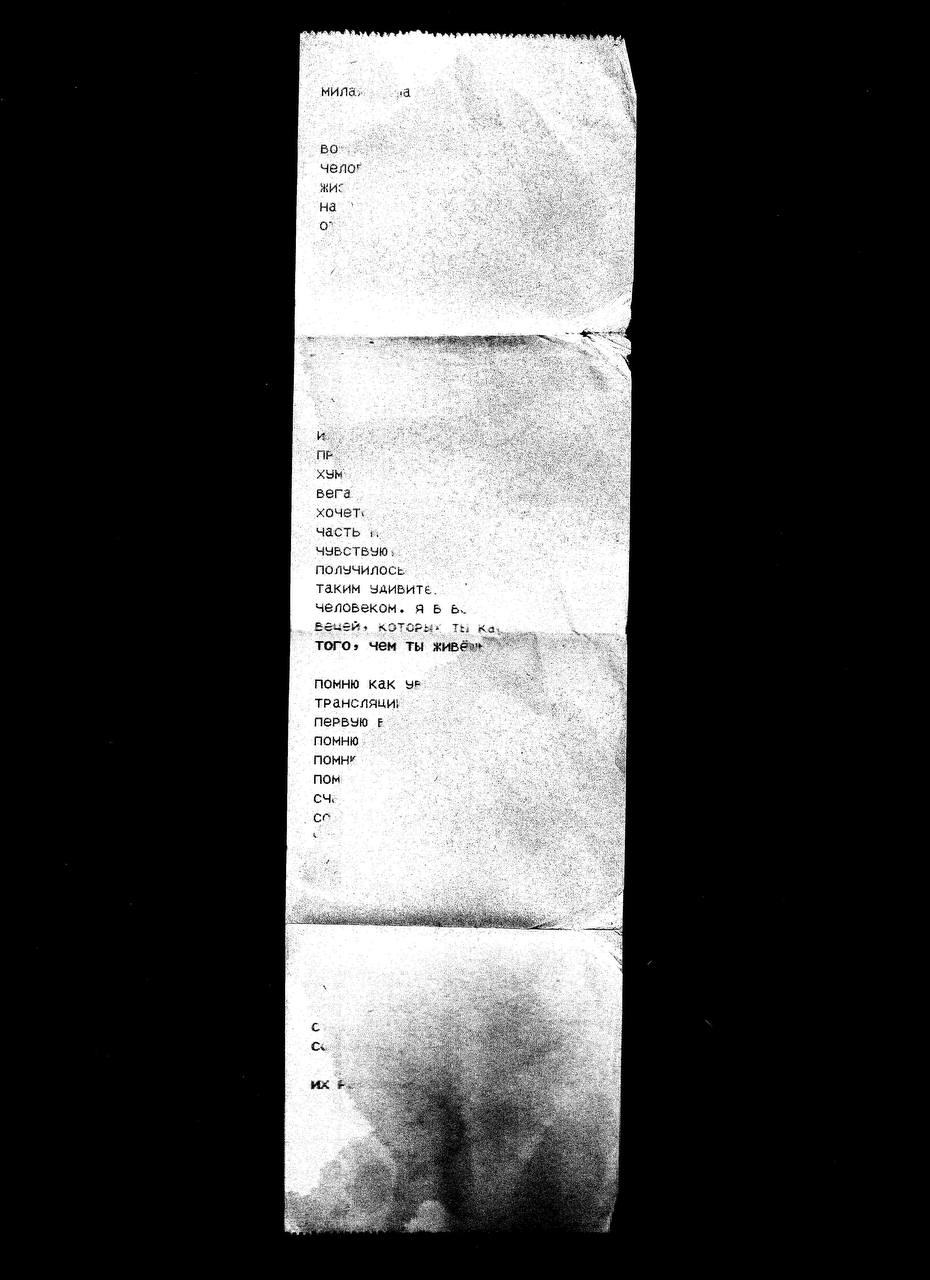

Иногда я подолгу печатаю, не успев полностью ознакомиться с содержанием, выхватывая лишь фрагменты разорванного тела автора. Такое рассеянное чтение, транс, в который я погружаюсь, усиливают воздействие той или иной строки, которая попадает мне в глаз.

Вообще, тяжело печатать стихи вперемешку с картинками, приходится постоянно переключать разные объекты. Я относительно недавно научился скреплять в пейнте все в один файл — это один из самых удобных способов, когда нужно печатать серией. Было очень много разных интересных сборников, правда сейчас уже меньше времени погружаться в это, так как я все время читаю психоаналитическую литературу.

— Ты лично знаком со всеми авторами, которых печатаешь?

— Не всегда. На чеки попадают и целенаправленно, и случайно. Иногда я приглашаю авторов поучаствовать, иногда что-то предлагают мне. Много проектов висит в разработке, на паузе и в банальности нехватки времени.

Конечно, тяжело разбираться в современной поэзии — это невероятно большой мир, к которому я стараюсь быть к обращенным. Я знаю, как ценно признание в поэтическом сообществе. Поэт ищет признания — это один из ликов любви в отношениях с публикой. Но при этом настоящему поэту, то есть тому, кто удваивает себя по отношению к поэту, признание уже не нужно.

— Признание в чем? Чеки ведь максимально анонимизированы. Ты подписываешь авторов сборников, но, мне кажется, для большинства авторы остаются безликими в таком формате.

— Есть такая загвоздка, что никакое признание поэта не удовлетворит. Поэт — это тот, кто отвергает любое признание. В этом смысле признание в непризнанности — это то, что влечет поэта еще сильнее. Отдаление чека, его саморазрушение и его ненужность — все это становится важным в определенный момент.

Например, летом у Влада Гагина взорвался дом, и ему нужно было срочно уматывать. Из вещей, которые он собирал, буквально из одеяла выпрыгнул чековый сверток со стихами. Не его стихов, а Тани Сорокиной — у нее невероятная поэзия на уровне Пауля Целана, которую вы нигде не найдете. Можно сказать, что поэзия — это устройство сложного высказывания, способного входить в странные соположения с тем, у кого есть уши.

— Мне кажется, тут интересна связка с ускользающим материальным носителем чека. Сейчас буквально у каждого есть какой-то виртуальный уголок в виде телеграм-канала, например, но большинство пишет для узкого круга друзей. Чеки как будто изначально ориентированы на еще более узкий круг, вряд ли ведь чековые сборники расходятся широко?

— Я думаю, что читателей чеков гораздо больше. В конце концов их покупают. Было бы странно покупать и не читать, верно? Деньги — это специфическая вещь, принуждающая к ответственности в отношении реальности. Конечно, и она не всегда срабатывает. Но чем проще формат, тем лучше это сработает. Так что, я думаю, чеки читают, и они становятся маленьким черным событием.

Повторяю: это самое необычное и интересное из современной поэзии, сборники, большая часть тиражей которых расходится бесплатно, тайно и, опять же, случайно. Поэтому чеки висят в квартирах у философов, поэтов, художников, в общагах, наши друзья развешивают стихи на холодильники и стены. Конечно, постепенно они уничтожаются, но у потенциального читателя есть год-два на эту встречу. К тому же некоторые сборники я периодически печатаю заново.

— С кем из более известных авторов ты хотел бы поработать, чьи стихи издать?

— Я бы выбрал Александра Бренера. Легко допустить, что в будущем никто уже не будет читать книжки по искусствоведению, все будут читать Бренера, по крайней мере настоящие художники и поэты — мертвые для признания. Как сказал один мой друг: книги Бренера — это бомбы, которые взрываются у тебя в руках.

— Ты сейчас буквально описываешь принципы чековой литературы.

— Мне предлагали подкидывать чеки людям в карманы.

— Знаю еще более фаталистический способ — заходить в секонд-хэнды и прятать свои визитки в карманы курток или штанов. Сам я свои чековые картинки периодически оставляю в определенных библиотечных книгах.

— Я сейчас так делаю со своими психоаналитическими визитками. Мне кажется, что случайность вообще очень важное измерение. Особенно для невротиков. Случайность близка к отцовской функции.

— Термолента, в отличие от листания книги, задает режим скручивания носителя. В этом действии тоже есть нечто невротическое? С другой стороны, это наверняка должно провоцировать на эксперименты с формой свитка.

— Этому посвящены отдельные сборники, которые мы делали с поэтом и философом Сашей Андером. Он связывает чековую ленту одновременно с папирусом и бухгалтерским учетом, потому что буквы на чеке возвращают нас к проблематике учета, прочтения, списков и так далее. Отсюда рождается платоновская аналогия чтения как своего рода некромантии. Здесь же вспоминается и Йоэль Регев с его прочтением Ицхака Лурии про сворачивание мира. Свитки в классическом смысле — это письменность, доставшаяся нам на свертках, которые сворачивали для удобного хранения в специальных ящиках, как в Александрийской библиотеке. Кроме того, это и чтение молитвы, когда текст закрепляют на головном уборе и постепенно прочитывают, разворачивая и сворачивая. Такая ритуализированная форма.

— Похоже, чековая лента — тотальная метафора, в которую можно запросто вчитать сакральные, поэтические, социальные смыслы. А ты не думал напечатать что-то связанное с психоанализом?

— Разговор между психоанализом и искусством вполне возможен, но вести его будет непросто. Например, когда Бренер пишет книжку про Дали и упоминает там Фрейда, то он действительно понимает, о чем речь. В этом разговоре пафос искусства остается за ним, но пока что не ясно, как я сам мог бы это сделать. Сейчас я на стороне психоанализа. Меня волнует скорее первичный жест в отношении помещения изображения или текста на чек, его дальнейшее разлагающее функционирование.

Чек — это метафора, вскрывающая мортальные и маргинальные образы. Никита Игнатов, который создал «термобокс» для просмотра чеков, хорошо отметил, что эти образы связаны с особой «чекогенией» (от «фотогении» Луи Деллюка), которая себя обнаруживает на чеке и только на нем. В этом напряжении между маргинальностью чека, то есть всем тем, что связано с чеком как отбросом, мусором, и, собственно, тем решением, которое приоткрывает материальную сторону образа, обнаруживается опустошенность иного рода. Чек выцветает и выглядит супербедно, что роднит его с марксистской критикой. Это материал, который просачивается сквозь непрозрачную толщу жизни, выдавливается испражняющимися машинами и затем просто выкидывается.

Конечно, хорошо бы их перерабатывать. Думаю, что такой шанс есть у чеков, которые печатаем мы. Кстати, чековые сборники можно приобрести у наших друзей в «Порядке слов». Интересно, что люди покупают наши чеки и чеки же неминуемо следуют за каждой покупкой.

— Может, пора писать чековый манифест? Как бы он звучал?

— Сейчас могу лишь процитировать идею того же Саши Андера, который сказал, что на чеке слово оказывается отчетом или свидетельством, засвечивающимся со временем. Напечатанное на чековой ленте слово быстро исчезает, поэтому кажется, что его не стоит воспринимать всерьез. Но здесь сохраняется двоякость, как двоякость закона (см. «Образ без цели» Анатолия Рясова). Двоякость сакрального и профанного утверждается за счет понижения самого материала, на котором нанесено слово. В этом плане это не только свиток, но еще и в каком-то смысле восковая дощечка, на которую наносили уроки, а потом затирали и писали заново. Чек не может сохраниться надолго, но именно это свойство и сохраняет слово от профанации.