Ни за что не соглашаться с несчастьем

Из книги «Непокорная Симона Вейль. Жизнь в пяти идеях»

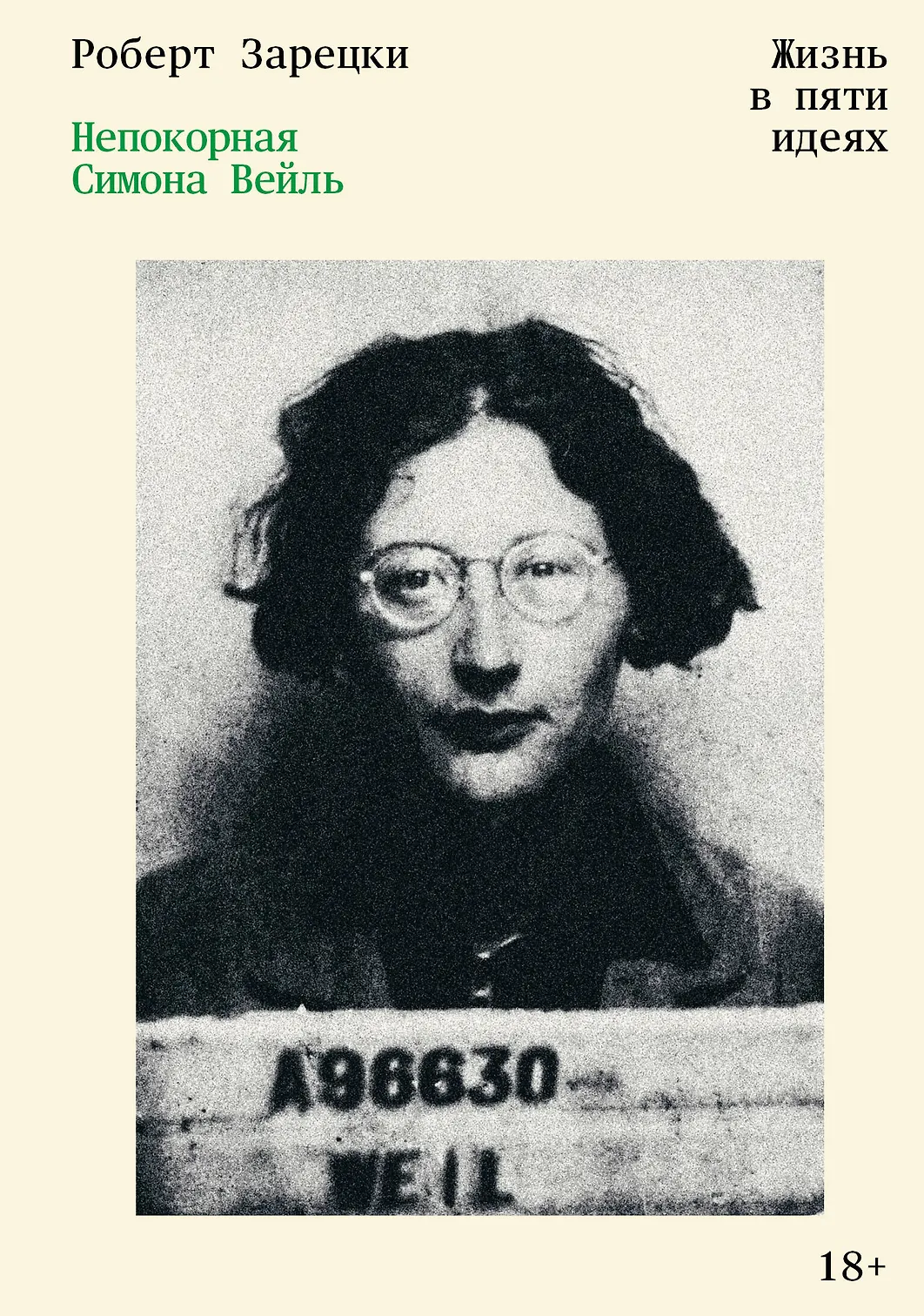

Library of Congress

Чтение текстов Симоны Вейль способно вызвать смесь стыда с раздражением, — столь высока моральная позиция их автора. Об этом чувстве и что с ним делать, размышляет Марина Симакова в предисловии к русскому изданию биографии французского философа и политической активистки.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Роберт Зарецки. Непокорная Симона Вейль. Жизнь в пяти идеях. М.: Individuum, 2025. Перевод с английского Яны Марковой. Содержание

Симона Вейль — персонаж, хорошо известный как западному, так и русскоязычному читателю. Ее тексты, включая переписку и дневники, издаются и комментируются, о ней снимаются документальные фильмы, ей посвящаются популярные лекции. Как творчество Вейль, так и ее судьба вызывают стабильный интерес, а более близкое знакомство с ними — сильный эмоциональный отклик. Вряд ли ее можно отнести к модным авторкам, но еще меньше — к авторкам позабытым или обойденным вниманием.

Тем не менее случаи, когда к Вейль обращаются не за вдохновением, а за аргументом, довольно редки. Укрепиться духом, ободриться примером, укрыться мудрой сентенцией — таковы, как кажется, читательские ожидания, которым обычно соответствуют ее сочинения. Сами же идеи, понятия, умозаключения словно повисают в воздухе, уступая силе аффекта, причем аффекта морально окрашенного. Ее суждения о пороках и добродетелях столь категоричны (а стоящие за ними моральные стандарты будто бы столь высоки), что при случае можно услышать в них непреднамеренный укор. Неудивительно, что у некоторых чтение Вейль вызывает острое переживание стыда вперемешку с раздражением. В этом, например, признается сам Роберт Зарецки — автор интеллектуальной биографии Вейль, перевод которой вы сейчас держите в руках.

Тот факт, что слова Вейль запоминаются хуже, чем вызванный ими морально окрашенный аффект, нетрудно объяснить. При первом приближении его можно списать на религиозный характер ее мысли, по преимуществу христианской и чувствительной к этическим вопросам. С другой стороны, можно объяснить такую реакцию устройством нравственного переживания в современном мире. В мире вроде бы давно расколдованном, но не до конца, при этом мире морально требовательном, а также требующим от современного человека высокой психологической и телесной культуры. Совершенно непонятно, какому порядку в таком мире принадлежит совесть. Порядку души, тела, сознания или, наконец, бессознательного? Может, порядку алгоритмов соцсетей и потоков информации? Экзистенциальное беспокойство по поводу места совести могло бы объяснить вспышки моральной паники, которые мы наблюдаем сегодня повсюду — в общественной дискуссии, в судах и даже в риторике первых лиц государства. Точнее, объяснить глубоко аффективную природу нашей озабоченности общественной моралью и острой потребности в моральных ориентирах.

Несмотря на соблазн поразмышлять об этой потребности, я, возвращаясь к Вейль, ограничусь лишь двумя объяснениями не слишком пристального внимания к логике ее идей на фоне моральной чувствительности, сопровождающей чтение ее текстов. Эти объяснения в первую очередь увязывают историю рецепции Вейль с ее интеллектуальной биографией, то есть имеют непосредственное отношение к книге Зарецки.

Отправной точкой интереса к Вейль чаще всего оказываются сведения о ее жизни, столь же насыщенной, сколь короткой. За свои тридцать четыре с половиной года она оказывалась на совершенно разных, но хрестоматийных ролях в том театре жестокости, которым, в сущности, и был европейский интербеллум, а также годы Второй мировой войны. Эмансипированная студентка из буржуазной семьи, участница марксистского кружка, работница французских фабрик, учительница народного университета, пропагандистка и агитаторша, журналистка анархо-синдикалистской прессы, боец (пусть и неудавшийся) с франкистскими отрядами, религиозный мистик, участница Сопротивления, бежавшая от нацистов еврейка, уморившая себя голодом... Вейль воплощает собой опыт доброй части короткого XX века, причем части самой интенсивной; через нее будто можно потрогать саму историю. Иными словами, ее биография стимулирует историческое воображение, оттягивая на себя то внимание, которое в ином случае могло бы достаться ее размышлениям. Вейль здесь в первую очередь выступает персонажем и только во вторую — писательницей. При этом читатель примеряет на себя не только историческую ситуацию, в которой оказывалась Вейль (точнее сказать, ситуации), но и сделанный ею жизненный выбор.

Вторая причина несколько легковесного восприятия ее идей на фоне занимательной биографии состоит в обманчивой ясности ее текстов. Это ощущение представляет собой эффект ее афористичной речи, которая при всей кажущейся доступности может оставаться довольно загадочной. С одной стороны, размышляя о чем-то, Вейль часто впадает в парадокс и фиксирует его в качестве тезиса, то есть окончательной истины. Во-вторых, организуя свои высказывания как логические суждения, она нередко полагается на образы, а образы нам воспринимать легче, чем термины. Иногда эти образы несут концептуальную нагрузку, будучи заимствованными, скажем, из евангельской традиции или даже математического словаря. Афористичный стиль особенно характерен для ее более известных поздних сочинений, читая которые можно долго медитировать над фразами вроде: «Чтобы найти силы для созерцания несчастья изнутри него самого, нужен хлеб сверхъестественный».

Интересно, что тексты, опубликованные при жизни Вейль, как правило, были менее афористичны. Это лаконичные статьи, полемические заметки, доклады об условиях труда на французских предприятиях, очерки о рабочей жизни, обзоры вышедших книг, политические комментарии в разнообразных изданиях преимущественно левого толка. Все это — материалы на злобу дня, большинство коих было посвящено рабочему (или социальному, как его сперва называли в романских странах) вопросу. Они были аналитичны, манифестарны, внимательны к фактуре и обладали очевидной политической прагматикой, которую к тому моменту задавало рабочее — и в первую очередь синдикалистское — движение. Пик ангажированной публицистики Вейль пришелся на первую половину 30-х годов.

Большинство изданий Вейль, которые сегодня можно раздобыть в книжных магазинах, состоят из текстов, собранных и выпущенных в свет уже посмертно. Нередко это сборники, в которых мысли, фрагменты и конкретные работы организованы по определенному — внешнему по отношению к оригинальному расположению текстов — принципу. В любом случае, это литература совсем иного рода, мало похожая на статьи в ангажированной прессе, — дневниковые записи, заметки в тетрадях, переписка со значимыми собеседниками. Если прижизненные публикации в газетах и журналах были ориентированы на широкую аудиторию, то доступные нам сегодня сборники, как правило, состоят из текстов интимных и при этом исполненных религиозно-философского вопрошания.

В строгом смысле все эти произведения стоит назвать не философскими, а скорее философичными. Они несомненно выдают философское беспокойство Вейль, ее интерес к фундаментальным вопросам бытия и культуры, наконец, вкус к логическому мышлению. Однако отнести их к какой-то традиции, будь то школа, методология или дисциплина, проблематично. Кто-то найдет в ней черты экзистенциализма, кто-то — гуманизма. При этом вполне справедливо будет вписать ее в линию французских авторов, предпочитавших не столько решать философские задачи, сколько фиксировать свои «Опыты» и «Мысли», то есть линию, что тянется от Монтеня и Паскаля вплоть до бесчисленного количества современной франкофонной эссеистики. Индуизм и геометрия, античная поэзия и социальная теория, марксизм и христианская догматика — все это интересовало Вейль одновременно и служило, как кажется, только одной цели: внимательно вглядываться в то, как складывается жизнь, познать которую, в свою очередь, можно только испытав на себе различные способы ее вести, в том числе самые незавидные и неприглядные.

Интеллектуальную всеядность Вейль, оборотной стороной которой практически всегда оказывается бессистемное чтение, можно воспринимать как своего рода бунт. Она и вправду не могла терпеть формальной дисциплины, то и дело находя возможность ее нарушить или оспорить. Особенно если дело касалось интеллектуального труда и работы со знанием. Показательно, что это отношение она пронесет сквозь годы: как ограничения, так и требования школьной программы она игнорировала и в качестве ученицы, и уже позднее — став учительницей. Жак Кабо, один из первых биографов Вейль, ссылается на следующий эпизод. Однажды к ней на занятия явился школьный инспектор (Симона преподавала философию, историю, греческий язык и факультатив по истории науки). Увиденное его обеспокоило, чем он и поделился с Вейль. По его разумению, ее уроки были довольно сложны для понимания и потому бесполезны — они никак не помогали ученицам успешно выдержать выпускной экзамен. Вейль отреагировала на его комментарий так: «Мсье инспектор, меня это не волнует».

В этом эпизоде можно прочитать очень многое: и нежелание подчиняться далеким от совершенства правилам, и пренебрежение административными санкциями, и заявку на интеллектуальную и профессиональную автономию. Однако важно обозначить одну из причин пренебрежительного ответа, которая кроется вовсе не в темпераменте молодой учительницы. Речь идет о той важности, которую она придавала обучению, требующему трудового усилия и внимания одновременно (и то и другое было первоочередным предметом философской заботы Вейль). Для нее труд в своем предельном, то есть философском, смысле не определяется внешним по отношению к себе результатом, пускай человек и вовлекается в него, повинуясь необходимости. Ценным, наиболее интенсивным смыслом для Вейль обладает именно трудовой процесс, при этом сам труд она считала не только и не столько наказанием за грехи и проклятием рода человеческого, сколько благословением. Внимание, в свою очередь, она полагала духовным упражнением, культивирующим не столько сосредоточенность на объекте, сколько абсолютную открытость воспринимаемому предмету. Неслучайно школьное упражнение она уподобляла священнодействию.

И все-таки непокорность, которую Вейль продемонстрировала в эпизоде с инспектором, удерживает на себе внимание. Недаром именно эта характеристика вынесена автором в название ее интеллектуальной биографии. Это название, как кажется, не только идет своей героине, но и схватывает нечто важное в ее мышлении и характере. Только вот как все-таки ее непокорность сочеталась с христианским смирением? Как это сочетание работало в ее мысли о Боге и человеке, об учителе и рабочем, об общем равенстве и индивидуальной свободе? В книге Зарецки, которую предваряют мои замечания, можно поискать ответы на эти вопросы, а еще ознакомиться с ключевыми для нее идеями, образующими целые констелляции смысла — укорененность, несчастье, сопротивление и пр. Мне же хотелось бы сказать еще несколько слов о непокорности Вейль, заслуживающей отдельного комментария, учитывая ту важность, которую она придавала свободе мысли и действия, а также учитывая обстоятельства места и времени выхода перевода этой книги .

Стоит сказать, что в переводе оригинального названия на русский несколько теряется его политический оттенок. «Субверсивный» — а именно это слово использует автор применительно к Вейль — отсылает прежде всего к мятежу и подрыву, к намеренному подтачиванию всякого порядка изнутри. Сопротивления и целенаправленной борьбы в этой непокорности больше, чем капризного неповиновения или хулиганства. В Вейль, судя по всему, было все это вместе, однако политическое послание ее интеллектуальной работы еще предстоит прояснить. В этом смысле один из дополнительных вопросов, который можно было бы задать ее поздним, философским и интимным текстам (а именно из них выведены ее основные концепции), состоит в следующем: в какой степени, погружаясь в философские рассуждения и диалоги, Вейль продолжала заниматься политикой (именно ею она занималась в синдикалистских изданиях) и в чем именно эта политика состояла?

Субверсивность, по крайней мере во франко- и италоязычных текстах, также отсылает к ниспровержению авторитетов и опрокидыванию иерархий. Речь идет не только об отсутствии всякого пиетета к ревизорам и инструкторам, то есть о неприятии контролирующей и дисциплинирующей функций. Речь идет также о методах и подходах, которые закрепились в качестве авторитетных, о самой системе различений, лежащей в основе религиозной, интеллектуальной, университетской жизни. Вейль последовательно показывает, что истиной европейской культуры, к которой она принадлежит, является не догма и канон, а ересь и отступничество. Они же являются истиной культуры христианской и даже католической, с которой она себя идентифицирует.

Здесь нельзя не отметить, что непокорность Вейль была производной от ее острой социальной чувствительности. Бедные и богатые, здоровые и больные, слабые и сильные, занятые физическим трудом и трудом интеллектуальным — пропасть между людьми, принадлежавшими к разным полюсам благополучия, причиняла Вейль большие мучения. И здесь можно проследить еще один парадокс: такая пропасть, по Вейль, не столько обязывала к моральному соучастию, сколько делала такое соучастие невозможным. Человек не может, сколько бы ни силился, принять несчастье и понять несчастного, ведь истинное несчастье чуждо его природе. В этом смысле единственный способ к этому пониманию прийти — залезть в его шкуру, претерпеть его бытие физически, заняться тем же самым делом, нырнуть в реальную среду. Этим можно объяснить решения Вейль отправиться на завод, чтобы трудиться бок о бок с разнорабочими (об этом опыте она оставила великолепные записи), отправиться на Гражданскую войну в Испании или довольствоваться пайком узников нацистских лагерей. В их истоке — непокорность, контрастирующая с образом смиренной жертвы и исступленной мученицы, который иногда складывается по мотивам ее биографии.

Жизнь ума, которую Вейль вела вне зависимости от своих аффилиаций, — это ведь тоже жизнь ума непокорного. Во-первых, Вейль занималась интеллектуальной работой не только благодаря привилегиям буржуазной юности (состоятельная и ученая семья, блестящее образование в École Normale, богемная парижская среда и пр.), но и вопреки несчастью — постоянным головным болям и трудностям со здоровьем, с которыми она то и дело сталкивалась. Во-вторых, это ум, который ищет деятельности, несводимой к интеллектуальному труду, ставит практику во главу угла как способ познания мира: это сближает Вейль с хорошо ей знакомой марксистской традицией, а точнее — с историческим материализмом, согласно которому и познание, и изменение мира происходит в результате деятельности, доступной каждому человеку. Деятельность — это способ включения ума. Наконец, в-третьих, непокорный ум Вейль — это ум, готовый к одержимости, то есть не чурающийся безумия. Безумной, к слову, ее назвал генерал де Голль.

В первые годы Второй мировой Симона щедро делилась самыми смелыми идеями и проектами с руководством «Сражающейся Франции» (вооруженным движением против нацистских оккупантов, во главе которого стоял Шарль де Голль). Намеренно непрактичные, они нередко служили поводом для насмешек и резких комментариев в ее адрес. Один из таких проектов все-таки стоит упомянуть. Это ее предложение создать особое подразделение, состоящее из десяти медсестер-волонтерок, которые должны были отправиться на передовую. Они должны были не только оказывать первую медицинскую помощь раненым прямо под открытым огнем, но и служить страдающим солдатам утешением, поддержать последним ласковым словом. Фактически это сестры милосердия, готовые к лобовому столкновению со смертью и военной машинерией, а потому показывающие впечатляющий пример самоотверженного мужества и предельного пацифизма. Вейль была поистине одержима этим планом, и одна из его вариаций, как пишет Зарецки, предполагала, что сестры падают на солдат прямо с неба — на парашютах.

Парашютистка — это одно из немногих амплуа, которые Вейль не довелось опробовать. К слову, идея десантироваться на поле боя вместе с оружием и медикаментами пришла к ней впервые еще весной 1939 года, после входа нацистских войск в Прагу. Именно на территорию тогдашней Чехословакии она предлагала отправить подкрепление из волонтеров-парашютистов, одним из которых должна была стать она сама. Эта затея, как и многие другие планы сопротивления нацистской экспансии, не воплотилась в жизнь. Вейль так и не стала парашютисткой. Однако та сила воображения, которая росла пропорционально военной агрессии на континенте, немало впечатляет. Непокорность ума здесь проявляет себя в той легкости, с которой Вейль в пользу соучастия в антивоенном деле готова была отвергнуть любые доводы рассудка и практической пользы. Признавая их непрактичность и оригинальность, она совершенно не стыдилась обращаться с ними к тем, до кого могла дотянуться — от генералов до философов, — и обращаться настойчиво. Отсутствие страха показаться глупой и смешной, показаться безумной и при этом готовность жить собственной идеей, несмотря на ее нелепость, выдают особую решимость, по меньшей мере расширяющую наше представление об уме.

В завершение стоит сказать еще пару слов о стыдливости, или даже о смешанных чувствах — раздражении и стыде, которые Вейль вызывает у автора этой книги. Нетрудно предположить, что написанная им интеллектуальная биография, достаточно репрезентативная с точки зрения сложившегося мифа о Вейль, спровоцирует сходные чувства у русскоязычных читателей. Стыд, вызванный соприкосновением с фигурой, которая видится морально безупречной — тяжелое чувство. Он не имеет под собой конкретного поступка или намерения, а потому может распространяться на всю жизнь и помыслы человека разом. В определенных условиях такой стыд легко меняет масштаб: это уже стыд не только свой, но стыд целой группы; и стыд не только за свои дела, но и за дела окружающих — от соседа по лестничной клетке до политического руководства страны. Продуктивность возгонки частного переживания к общему месту у самой Вейль вызвала бы большие сомнения.

Есть здесь и еще одно, не менее важное обстоятельство. Чувство стыда от столкновения с недостижимым моральным идеалом в трудное время может не только вдохновлять, но и вызывать обратный эффект — послужить индульгенцией на покорность. Раз уж идеал явно недостижим, человек слаб, а порядок вокруг все более сложен (недружелюбен, неоднозначен и т. д.), то кому-то может показаться, что разумнее всего расстаться с иллюзиями относительно способности этому порядку противостоять. Может показаться резонным и трезвым шагом принять наконец как собственные ограничения, так и несовершенство окружающего мира, оставив радость спасения, моральный выбор и политический поступок личностям экстраординарным вроде Симоны Вейль. Однако завет, который она дала в своих книгах, состоит ровно в обратном: никогда и ни за что не соглашаться с несчастьем. Что это будет значить в конкретную минуту — решать каждому из нас.