Уголки усов приподнялись в улыбке: книги недели

Что спрашивать в книжных

Травелог Нансена о Кавказе, «Клио» ученика Бергсона Шарля Пеги, грандиозные планы Мейерхольда по обустройству ГосТИМа, биография Александра Меня и жизнеописание Джудит Джонс. Похоже, что сегодня пятница — день, когда редакторы «Горького» делятся самыми интересными новинками безвозвратно уходящей недели.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

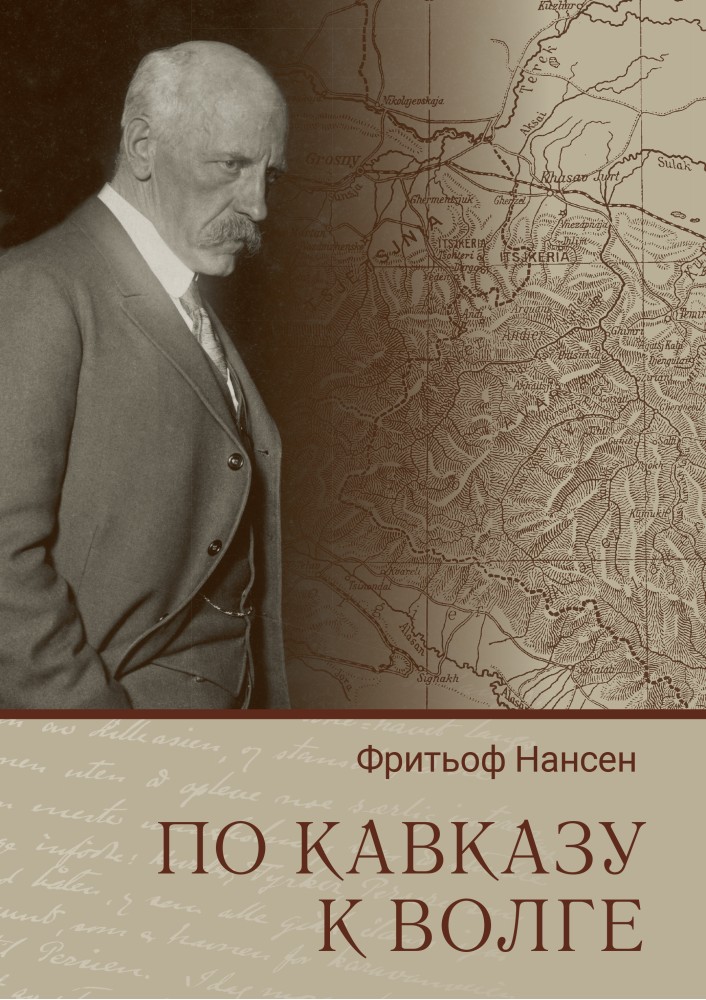

Фритьоф Нансен. По Кавказу к Волге. М.: Паулсен, 2025. Перевод с норвежского Елены Рачинской, Сергея Гаврюшина. Содержание, фрагмент

В иконостасе норвежских супергероев Фритьоф Нансен (1861–1930) занимает особое место. Покоритель арктических льдов, между санными походами он писал работы по океанографии, профессорствовал и консультировал покорителей полярных широт по вопросам выживания и преодоления. После Первой мировой этот человек всемирной чувствительности сменил меховую парку на дипломатический фрак: с 1921 года трудился Верховным комиссаром по делам беженцев, инициировал выдачу знаменитых паспортов Нансена для апатридов, организовал репатриацию сотен тысяч военнопленных и гуманитарную помощь — в том числе голодающим в Советской России.

В 1925 году Нансен прибыл на Южный Кавказ, чтобы оценить перспективы переселения армян, выживших во время геноцида в Османской империи (в его честь в Армении до сих пор названы села), а на обратном пути, уже «вне мандата», поехал на север — через Грузию в Чечню, затем Дагестан, потом по Каспию в Астрахань и дальше по Волге до Саратова. Книга, посвященная этому путешествию, вышла в 1929 году и сейчас, в столетие поездки, публикуется на русском.

Чуткий полярник оставил любопытый и дисциплинированный травелог: сценки городской жизни Тифлиса и описания дагестанских всадников перемежаются рассуждениями о рыболовстве, логистике барж и экскурсами в историю мюридизма. Читать тем интереснее, что Нансен застал регион на модернизационном сломе и зафиксировал увиденное в характерном деловитом стиле.

«Саранча — крупное, коричневатого окраса насекомое длиной 5-6 см. Жаль, что ее нельзя использовать в пищу вместо зерна, которое она изничтожает. Насколько мне удалось узнать, население в этих краях не употребляет ее в пищу, а вот у арабов, напротив, довольно распространено поедание саранчи в жареном виде. Было несколько утешительно видеть, как через эту опустошенную равнину везут домой стог сена; очевидно, оно было собрано до появления саранчи».

Шарль Пеги. Клио. Диалог истории и языческой души. М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. Перевод с французского Ольги Акимовой, научный редактор Евгений Блинов, фрагмент

Социалист, ученик Анри Бергсона, католический мистик, страстный патриот и защитник республики, Шарль Пеги (1873–1914) писал эклектичную прозу поперек всех жанров и устоев, за что недоброжелатели называли его городским сумасшедшим. Но даже такой большой ценитель Пеги (подобно Делёзу и Фуко), как Бруно Латур, считал его тексты нечитаемыми. За пределами французской культуры понять фигуру Пеги трудно, но, по счастию, перевод его центральной работы сопровождает послесловие научного редактора Евгения Блинова, которое вносит некоторую ясность.

«Клио», opus magnum, читается сложно, но в этом потоке сознания от лица музы истории, безусловно, «что-то есть». Вынести из монолога Клио можно в первую очередь представление об истории как о незаконченном потоке событий, смысл и значение которых высекается здесь и сейчас, что надо сказать, напрямую перекликается с самыми актуальными теоретическими наработками. Такой подход предполагает, что архаичное может оказаться куда более злободневным, чем вчерашнее, и похожим образом опрокинуть иные модернистские установки, что, собственно, и ставит своей целью философ. Как пишет Блинов, «он был одним из первых, кто с необыкновенной силой, красноречием и откровенностью описал так называемый мир модерна как место, в котором невозможно жить», но противостоял к нему, не призывая возвратиться в прошлое, а без страха всматриваясь в то, что происходило и происходит.

«Чтобы написать историю одной секунды, мне нужен день. Чтобы написать историю одной минуты, мне нужен год. Чтобы написать историю одного часа, мне нужна жизнь. Чтобы написать историю одного дня, мне нужна вечность».

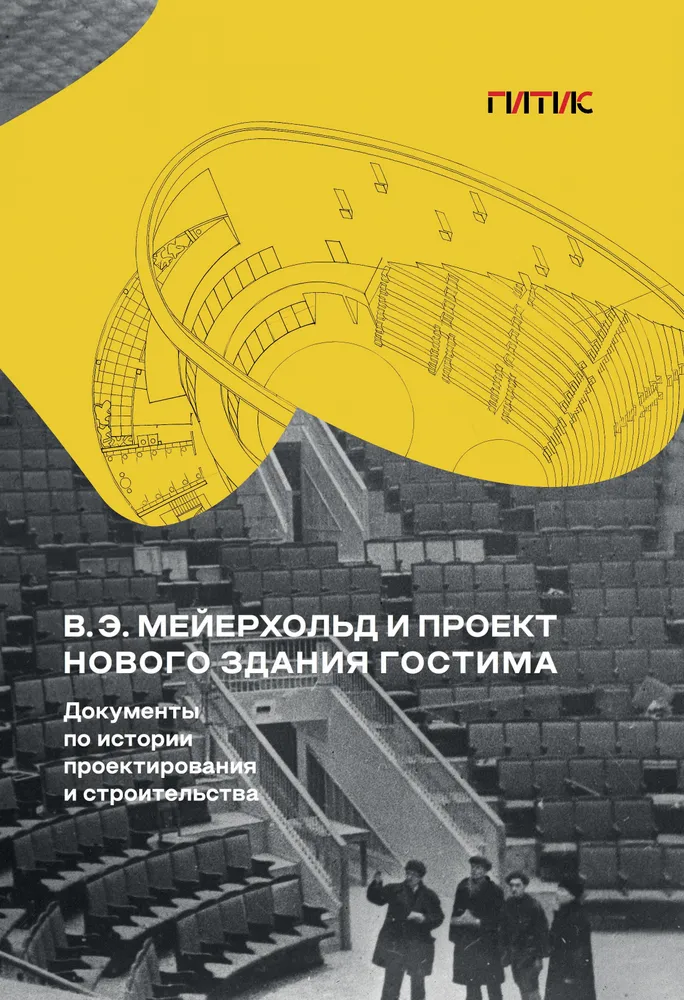

В. Э. Мейерхольд и проект нового здания ГосТИМа. Документы по истории проектирования и строительства. М.: ГИТИС, 2025. Сост., коммент., вступ. статья В. Э. Хазановой; подгот. изд., предисл. Е. А. Шорбан; вступ. статья В. А. Щербакова. Содержание

Публикация творческого наследия Всеволода Мейерхольда, начатая много десятилетий назад, далека от завершения: помимо текстов самого мастера, существует еще большое количество документов, образующих в совокупности значимые сюжеты, связанные с жизнью и творчеством великого режиссера. Одному из таких сюжетов — проектированию и строительству Государственного театра им. Мейерхольда — посвящена книга, выпущенная недавно издательством ГИТИСа. Состоящая в основном из разного рода документов (стенограмм докладов, писем, публикаций в СМИ и т. п.), она рассказывает, с одной стороны, довольно специальную историю о том, как режиссер-новатор с помощью архитекторов-авангардистов пытался создать идеальное здание и пространство для воплощения своих революционных замыслов, а с другой стороны, метонимически отображает переломный период в истории советской культуры — переход от экспериментаторства 1920-х к классицизму 1930-х, осененному полновесной сталинской диктатурой. Несмотря на то что авангардистский проект театра был принят, утвержден и вяло осуществлялся из-за вечной нехватки средств и строительных материалов, в один прекрасный день выяснилось, что на самом деле он не годится и не соответствует, выглядеть центральная улица столицы, перестраиваемая под руководством Щусева, будет совсем не так, как хотелось бы всяким конструктивистам, и, как ни бился Мейерхольд, ему было не отвертеться от обсуждения все более диких проектов и бесконечных уступок, а когда строительство было уже почти завершено и здание театра приобрело знакомый нам сегодня эклектично-несуразный вид Концертного зала им. Чайковского, режиссера арестовали, запытали и убили. Очень познавательная и очень жуткая книга.

«Совершенно очевидно, что театральное здание, построенное в угоду формалистским выкрутасам и ничем не оправданному трюкачеству, не имеет ничего общего с задачами, стоящими перед социалистическим искусством.

За последние годы в работе театра им. Мейерхольда многое изменилось: его спектакли подверглись переделкам и значительно отличаются от прежних более реалистической формой, более углубленной психологически игрой актеров. И как известно, сам Мейерхольд уже давно не делает даже попытки создать такой спектакль, какой он ранее проектировал. Вот почему строящееся здание театра с «оригинальной» сценой ему теперь уже не нужно.

Пока не поздно, надо внести изменения в проект театра Мейерхольда. Здание должно целиком отвечать требованиям реалистического театрального искусства (из статьи Я. Корнфельда от 26 августа 1937 года «Для кого строится театр Мейерхольда?»).

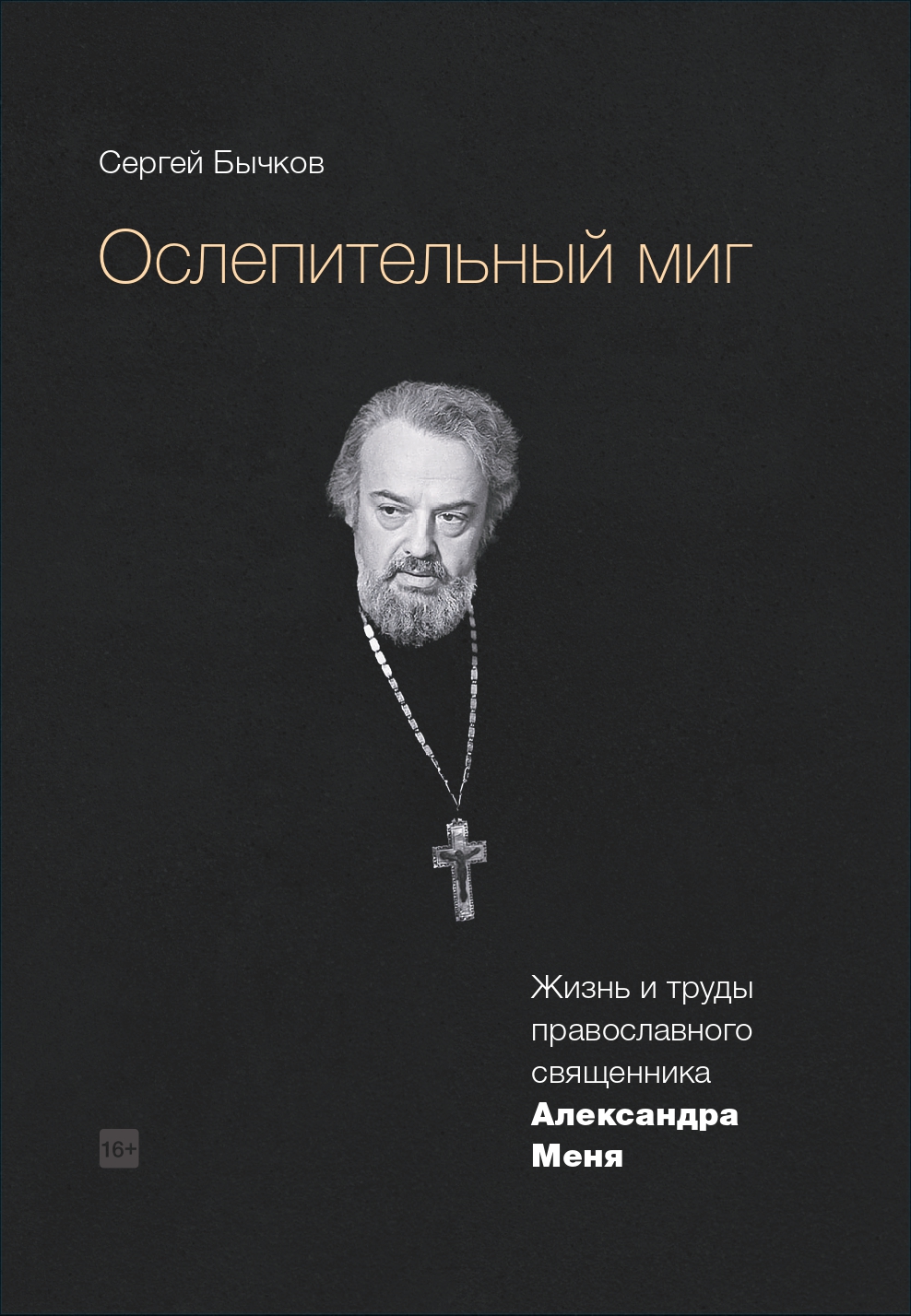

Сергей Бычков. Ослепительный миг. Жизнь и труды православного священника Александра Меня. М.: ОГИ, 2025. Содержание

Жестокое, вероломное и до сих пор не раскрытое убийство о. Александра Меня само по себе стало неотъемлемой частью большой мифологии, которой жила, живет и, сколько Бог отведет, будет жить новейшая Россия. Даже далекие от церковной культуры люди прекрасно помнят хотя бы по апокрифам о фигуре этого неординарного даже по советским меркам православного священника — «вольнодумца», «либерала», «экумениста» и носителя многих других ярлыков, едва ли имеющих отношение к тому, кем в действительности был этот неординарный человек, гражданин и служитель.

Книга Сергея Бычкова не подтверждает и не опровергает эти штампы, не идеализирует и, разумеется, не обличает о. Александра, но предлагает читателю прикоснуться, насколько это возможно, к тому, кем он в действительности был. А был о. Александр человеком выпуклым, как и его окружение, в котором сошлись чрезвычайно разные персонажи: Глеб Якунин, будущий депутат-«расстрига», звезда желтых телеэфиров; его товарищ Николай Эшлиман, далеко не последний, мягко говоря, подвижник православной оппозиции советскому режиму; Дмитрий Дудко, будущий духовник газеты «Завтра», пионер православного сталинизма — и так далее.

Нам бы очень хотелось прочитать как можно больше книг о том, как в советском подполье существовала, мучилась, ликовала православная церковь. Работа Сергея Бычкова — одна из таких ценных и в то же время бесценных вещей о невероятно важной и при этом крайне редко обсуждаемой вслух странице нашей с вами общей духовной, политической и культурной истории.

«Все увлечения метафизикой зла он не одобрял: он был убежден, что сейчас мы не подготовлены к тому, чтобы изучать темный мир. Попытки заигрывать со злом, пусть даже с надеждой обхитрить его, попытки проникнуть в демонический мир с помощью всяких оккультных практик он считал опасным для души человека. Он сказал однажды:

„...может быть, самые отвратительные из разрушений, которые творятся антибожественной силой, — это искажения и разрушения души. Наиболее преступные. Потому что, когда разрушается организм, или гора, или микроб, это одно. А когда разрушается дух, душа — это самый страшный из всех видов разрушения, который мы знаем“».

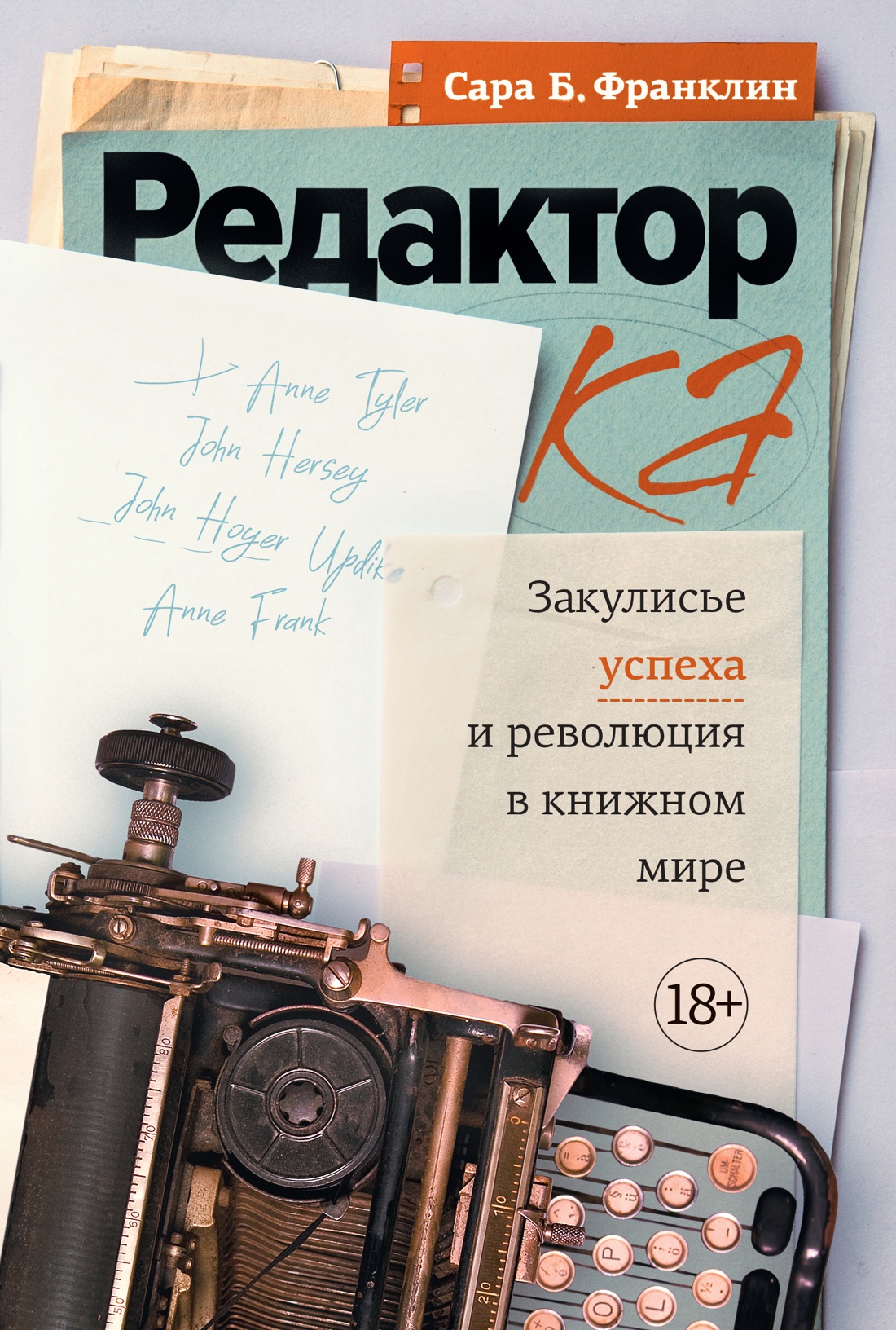

Сара Б. Франклин. Редактор. Закулисье успеха и революция в книжном мире. М.: КоЛибри, 2025. Перевод с английского Лаймы Комягиной. Содержание

Бывают книги, которые интересны прежде всего тем, что совершенно не интересны. «Редактор» — одна из таких. Имя Джудит Джонс прочно связано с «Дневниками Анны Франк» — легенда утверждает, что только благодаря ей этот документ стал достоянием общечеловеческой культурной памяти (верится, надо сказать, с трудом — не «Дневнику Анны Франк», а апокрифу об истории его публикации). Второе большое достижение Джонс — американское издание книги «Уроки французской кулинарии», ставшей в США бестселлером.

На родине Джонс считается легендой своего дела. Американцам наверняка виднее, чем она все-таки примечательна, но лично нам в этой биографической книге больше всего понравились пассажи о том, как она сидит с волосами, которые «еще не высохли после вечернего купания», как она «небольшими кусочками ела салат», как она думала «об общественных переменах в основном через призму чужих голосов» и тому подобное «она бежала, и снег хрустел под ее ногами».

В общем, очень хорошая книга для ценителей качественной документальной мелодрамы.

«На собрании редколлегии в тот апрельский день, пока Джудит взволнованно ожидала за своим столом, Кэмерон выступил с пылкой речью, которая вторила энтузиазму, переполнявшему его отзыв. По его словам, книга была изумительным, ни с чем не сравнимым достижением. Кэмерон считал, что высокая стоимость печати и соответственно высокая цена на книгу не помешают ее продажам. Он настаивал на том, что „Кнопф“ должен выкупить рукопись и сделать ответственным редактором Джудит.

По мере выступления Кэмерона Бланш Кнопф сердито ерзала. Джудит принадлежала ей, и меньше всего ей хотелось, чтобы у ее редактора отнимала время какая-то глупая кулинарная книга. Наконец Бланш это надоело: она с шумом отодвинула стул и, фыркая, вышла из переговорной. После короткой паузы Альфред Кнопф, уголки усов которого приподнялись в улыбке, пробасил: „Что ж, давайте предоставим миссис Джонс шанс!“»

Уголки усов приподнялись в улыбке…