Чем осетины интересны скандинавам

Из книги Фритьофа Нансена «По Кавказу к Волге»

В 1925 году Фритьоф Нансен прибыл на Южный Кавказ, чтобы оценить возможности переселения армян, выживших во время геноцида в Османской империи. После этого он отправился на север, где детально изучил жизнь и культуру многочисленных народов, населяющих регион. Собранные им сведения легли в основу книги «По Кавказу к Волге», отрывок из которой сегодня публикует «Горький».

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

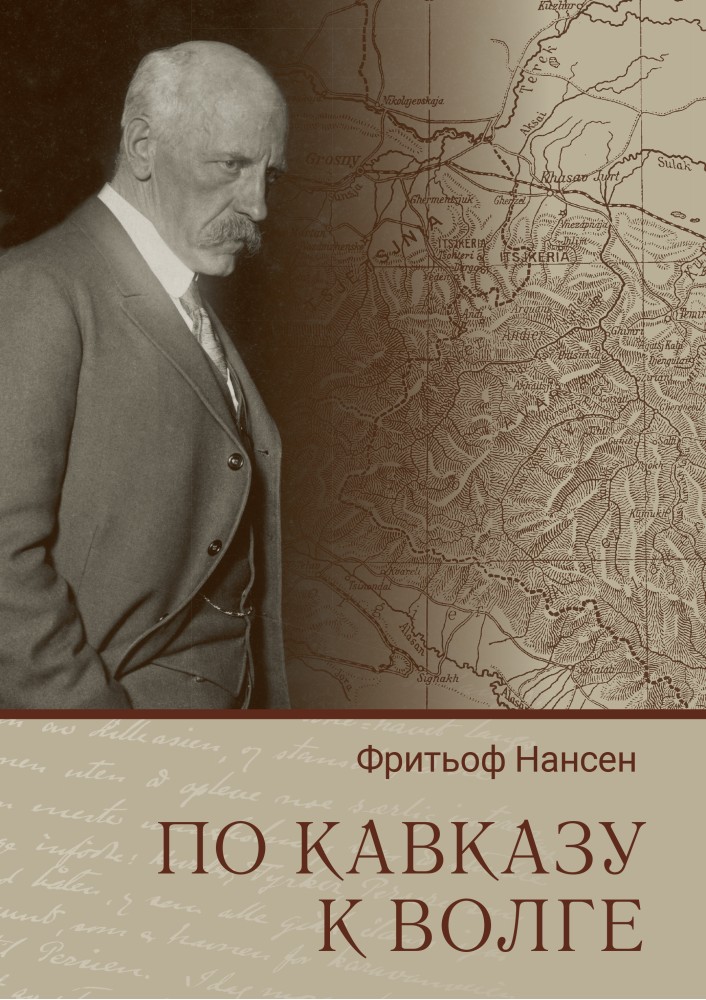

Фритьоф Нансен. По Кавказу к Волге. М.: Паулсен, 2025. Перевод с норвежского Елены Рачинской, Сергея Гаврюшина. Содержание

Осетины — народ численностью около 225 тыс. человек — проживают в Осетии к западу от нашей дороги на север. О них много писали и спорили ученые. Осетины считаются потомками индоевропейцев-аланов и, возможно, частично массагетов, о которых упоминал еще Геродот, их происхождение также связывают с сарматами. Птолемей (II в. н. э.) называл их оссильянцами, а арабские и средневековые авторы — асами или аланами. В русских летописях с начала XII в. их именуют ясами или ёсси. Сами они называют себя «ирон», что, как полагают, то же самое, что и «арион», которое, в свою очередь, то же самое, что «алан», однако некоторые полагают, что иронцы — это просто-напросто искаженное слово «иранцы». Их язык относится к иранской группе индоевропейских языков и совершенно отличен как от северокавказских, так и от южнокавказских.

Вероятно, осетины пришли на Кавказ с севера и в первые века нашей эры были широко распространены на юге России, где обитали на Нижнем Дону. Название реки происходит от осетинского слова, обозначающего воду; слово это присутствует во многих названиях рек Северного Кавказа, таких как Ар-дон (= бурлящая вода) и других. Азовское море, на восточном побережье которого жили осетины, тоже, вероятно, так назвали они.

В начале Великого переселения народов большая часть аланов, или оссильянцев, отправилась на запад вместе с готами и гуннами и поселилась на Дунае, название которого, возможно, произошло от них. Очевидно, они также основали город Яссы (произносится как «Яш») в Молдавии. С VII по XIII в. сначала хазары, а затем монголы вытеснили осетин с Дона на юг, к Кубани и Тереку. Первоначально они были сильным народом всадников, но в конце концов вторгшиеся в XIV в. из Крыма кабардинцы вынудили их переселиться в горы, на их нынешнюю территорию. Они рано узнали горы и издавна жили рядом с ними — возможно, об этом свидетельствует тот факт, что их слово «khokh», обозначающее гору, по-видимому, является первым слогом в греческом названии Кавказа (Καύκασος).

По сравнению с другими, особенно восточно-кавказскими народами, череп у осетин довольно длинный (средний индекс около 81). Глаза в основном голубые или серые, волосы и борода у большинства светлые, русые или рыжеватые. Лицо часто широкое, нос большой и плоский, губы тонкие. Лица светлые, нередко румяные. Как правило, это люди среднего роста и крепкого телосложения — как мужчины, так и женщины. По мнению некоторых, осетины изначально были представителями нордической расы или же в районы их проживания имела место интенсивная иммиграция с севера, в то время как их язык указывает на то, что подавляющее большинство их связано с иранскими народами на востоке. Разная форма черепа, а также примесь темных волос и карих глаз говорят о сильном смешении с окружающими племенами в более поздние времена.

Для нас, скандинавов, эти люди представляют определенный интерес, поскольку их имя связано с древнескандинавским словом «åss», обозначающим наших богов. Снорри Стурлусон в «Саге об Инглингах» рассказывает: «Страна в Азии к востоку от Танаквисля (Танаис = Дон) называется Страной Асов, или Жилищем Асов, а столица страны называлась Асгард. Правителем там был тот, кто звался Одином». Хотя Снорри, скорее всего, связывает «åss» с названием «Азия», на ум невольно приходят осетины, жившие на восточном берегу Танаквисля, или Дона, а Страна Асов тогда и есть земли осетин. Как ни странно, Снорри также сообщает, что у Одина были большие владения к югу от «большой горной гряды», т. е. Кавказа (именно там, где сейчас живет часть осетин), и что «в те времена правители римлян ходили походами по всему миру и покоряли себе все народы, и многие правители бежали тогда из своих владений. Так как Один был провидцем и колдуном, он знал, что его потомство будет населять северную окраину мира. <...> Сам [он] отправился в путь, и с ним все дии [т. е. боги] и много другого народа. Он отправился сначала на запад в Гардарики [на Русь], а затем на юг в Страну Саксов [Германию]», а затем на север.

Языковеды выводят слово «åss» или «âss», древнегерманское «ans — ansu», от корня «ans» = дыхание или дуновение, и тогда «åss», скорее всего, означало «бог ветра» или «дух». Однако это не исключает вероятности того, что в более позднее время это слово могло быть каким-то образом связано с осетинами, в названии которых тоже был звук «а» (ср. Азовское море).

Большинство осетин в настоящее время номинально являются христианами, исповедующими греческую православную веру, около четверти из них — магометане, но, как и хевсуры, все они до сих пор живут в большей или меньшей степени в язычестве и поклоняются своим старым божествам и духам. Тот факт, что некоторым из них осетины дали имена святых, вряд ли сделал их менее языческими. Бог грома и молнии зовется у них Святым Илией и, по-видимому, имеет сходство с нашим богом грома Тором. Когда кого-то убивает молния, это значит, что его поразил Илия, потому что тот оскорбил его. Погибшего хоронят либо на месте, где он был убит, либо в том случайном месте, куда тело его отвезут два козла, запряженные в двухколесную повозку. На могиле режут черную козу и вешают ее шкуру на шест. Эти два козла, находящие место, где похоронить убитого, вполне могут быть козлами бога грома Илии, а двухколесная повозка вполне может быть так или иначе связана с повозкой бога Тора. Святой Илия также освобождает людей на земле от слепорожденного дракона Руймона, обитающего в потустороннем мире и своим ревом насылающего на людей болезни и смерть. Святой Илия сажает дракона на цепь и вытаскивает на поверхность, где небесные духи отрезают от него куски мяса, которые души варят, едят и от этого омолаживаются. Эти представления имеют некоторое сходство с мифом о Торе и Змее Мидгарда, Ёрмунганде, обитающем за пределами земли, которого Тор поймал на крючок в Йотунхейме и вытащил на поверхность.

У осетин много богов, управляющих различными сферами жизни: высший бог добра и зла, которого всегда должно призывать, а также судья смерти, бог дороги из Рая в Ад, сын Солнца, сын Луны, боги полей, урожая, скота, дичи, воды, рыбы, здоровья, бог — покровитель грабителей и многие другие. В честь бога зла отец семейства в среду вечером между Рождеством и Новым годом закалывает ягненка перед дверью своего жилища. Богу дают еду и питье и просят не причинять вреда дому и скоту. Затем ночью устраивают пир, но во время всей церемонии имя высшего бога произносить нельзя. Прямо как у нас: когда хочешь подружиться с чертом, нельзя поминать Бога, иначе черт тотчас исчезнет.

Большое значение имеют духи предков («сафа») и дух дома, покровитель очага, к которым следует относиться с особым почтением. Для последнего в определенное время режут козу, кровь которой закапывают. Ему и духам умерших также выставляют еду, часто в определенных местах в лесу. Эти верования зародились в древние времена, еще до языческих религий, и встречаются у многих народов. Они очень напоминают наши верования в хаугбонда, «бонда из кургана» (тюфтекалла, или гардсворда, «покровителя усадьбы») и отчасти веру в томтегуббе (ниссе). Хаугбонд на самом деле является предком рода, воплощением усопших отцов, и ему выставляют вкусную еду и рождественское пиво у посвященного ему дерева. Предназначенное ему пиво также выливают в очаг.

У осетин, как и у грузинских горных племен — хевсуров, пшавов, тушин, сванов и других, — есть священные рощи, где народ собирается для поклонения и религиозных праздников. Такие рощи состоят из лиственных деревьев различных пород и чаще всего встречаются на незалесенных участках. Это явно старые языческие места жертвоприношений, в которых имеются святилища — алтари и капища. На праздники приносят в жертву животных, кровью окропляют алтарь и людей, варят пиво и пьют его в больших количествах, запивая рюмкой крепкого спиртного, а жертвенных животных едят. Женщинам нельзя, даже во время праздников, входить в эти рощи или прикасаться к священным деревьям. В некоторых местах есть священные рощи, где также празднуют свадьбы.

В священной роще дрова для варки пива могут рубить только жрецы. Если кто-то посмеет срубить там дерево или даже сломать ветку, местное божество поразит его тяжелой болезнью или смертью. В священной роще у Абанокана в Трусовском ущелье Святой Илия ослепляет злодея, и, чтобы вернуть ему зрение, нужно принести в жертву быка.

Священные деревья и рощи существуют у многих народов, есть они и в Скандинавии (например, в Уппсале). В местечке Бёрте, что в районе Му фюльке Телемарк, рощу почитали настолько священной, что там нельзя было даже косить траву или пасти скот, иначе могло случиться несчастье.

Под некоторыми деревьями в священных рощах осетин можно увидеть большие кучи веток: каждый, кто проходит мимо такой рощи, обязан оставить ветку или кусок дерева в качестве подношения божеству этого места. В Норвегии во многих местах существует такой же обычай, и вы можете увидеть большие кучи веток вдоль тропинок в лесу, оставленных прохожими по старой традиции, и никто уже не знает, зачем это делается. В некоторых местах в качестве подношений также кладут небольшие камни.

В древности на могилах осетин часто воздвигали необработанные камни высотой до 3 м, которые похожи на наши памятные камни баута.

Осетины с завидной легкостью умеют добиваться своего. Когда мужчина никак не может получить от другого причитающееся ему или добиться возмещения ущерба, он угрожает убить собаку или кошку на могиле предков обидчика. Тогда их душам в загробной жизни грозит позор — эти животные будут их мучить. Эта мысль для осетина невыносима, и распря немедленно решается. Когда осетин клянется, он держит собаку за хвост или осла за ухо. Если он даст ложную клятву, то в загробной жизни душам его отцов или родственников придется есть этих животных. Похожие верования встречаются также у хевсуров и, очевидно, связаны с древним культом предков.

Осетинские деревни в горах невелики, от 20–30 до 5-6 дворов, и расположены они террасами на крутых склонах гор. Выше хозяйства, как правило, разбросаны по отдельности и похожи на крепости. Дома в горах осетины строят, как и хевсуры, из камня, а в долине их складывают из бревен, которые крепят между собой так же, как и норвежские дома. В деревнях всегда есть высокие оборонительные башни, а во многих местах — по одной у каждого двора. Этот воинственный народ в любое время должен быть готов к обороне. Примечательно также, что среди них кража или ограбление людей чужого племени не считаются преступлением, как будто они всегда находятся в состоянии войны.

Каждая деревня образует общину во главе со старейшиной. В свою очередь община делится на большие семьи, в каждой из которых есть глава. Однако расширенная семья, похоже, больше не связана прочными узами, и имущество ее не является общим. Когда мужчина умирает, наследство делится поровну между его сыновьями: старшему достается дом и часть скота, а младшему — остальной скот и оружие. Дочери не получают ничего, однако при вступлении в брак за них взимается выкуп, который достается отцу или братьям: дочери как будто бы собственность, которую можно продать. В большинстве осетинских племен не существует сословных или классовых различий.

Осетины живут отчасти земледелием, но главным образом животноводством, особенно в горах. В прошлом довольно важным источником дохода были также грабежи. В нижних долинах применяется ротационное земледелие: в первый год на недавно удобренном поле выращивают пшеницу или кукурузу, на второй год — ячмень, а на третий год поле стоит под паром. Выращивают овес и просо, а также горох, фасоль, картофель, огурцы и т. д. В высокогорных долинах сажают в основном рожь и ячмень, но участки земли на террасах по склонам невелики, и здесь самое важное занятие — животноводство. Как правило, осетины держат овец, а также коз, коров и лошадей. Скот ночует летом недалеко от дома на участке, огороженном каменной стеной или плетнем, как и наши коровы, а зимой — в хлеву, расположенном в нижнем этаже жилого дома, как у хевсуров. Навоз собирают, как и у нас, и по возможности используют для удобрения земельных наделов. У остальных кавказских народов это не принято: как и русские, они используют высушенный коровий навоз в качестве топлива. В голых горах, где нет леса, с топливом сложно. Навоз замешивают в лепешки и прилепляют на стены домов для просушки на солнце.

В лесных долинах также ведется лесное хозяйство, и древесина сплавляется таким же способом, как и в Норвегии. Реки бурные и грязные, плоты часто застревают, и их приходится развязывать.

Мужчины заняты тяжелым трудом: пашут, косят, молотят, заготавливают лес, сплавляют грузы, выполняют плотницкие и каменные работы и т. д. Женщины работают по дому, доят коров, ухаживают за ними и за овцами, прядут и ткут, а также работают в поле, срезают колосья серпом, собирают хворост в лесу и т. д.

Смерть человека в этих небольших общинах, естественно, становится большим событием и отмечается у осетин и хевсуров широко, всей деревней, с причитаниями и плакальщицами, скáчками и поминальными пирами с обильной едой, пивом и крепкими спиртными напитками. Похороны и путешествие в царство мертвых связаны со старинными языческими обычаями. В течение года после смерти проводится до двенадцати поминальных вечеров, на которые также приглашаются жители соседних деревень. Это необходимо, чтобы умерший в загробной жизни мог получать священный хлеб, пиво и что покрепче, а не питаться травой. Вдова должна поститься целый год, носить грубый черный фартук и платье и каждую пятницу ходить к могиле с едой и питьем для усопшего.

Повозки, кухонная и домашняя утварь осетин во многом напоминают германские, как и их обычай варить пиво из ячменя. Такой обычай существует и у хевсуров, а другие кавказские племена варят своего рода пиво из проса.

Тот факт, что многие черты образа жизни и обычаев осетин, а также их орудия труда очень похожи на те, что встречаются у нас, северных германцев, вероятно, можно отчасти объяснить их общим индоевропейским происхождением, но, конечно, это может быть обусловлено и сходством образа и условий жизни. Примечательно, что многие сходные обычаи встречаются не только у современных хевсуров и пшавов, но и у других племен совершенно иного происхождения и с иными языками.