Платформы абсолютного большинства сороконожек: книги недели

Что спрашивать в книжных

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

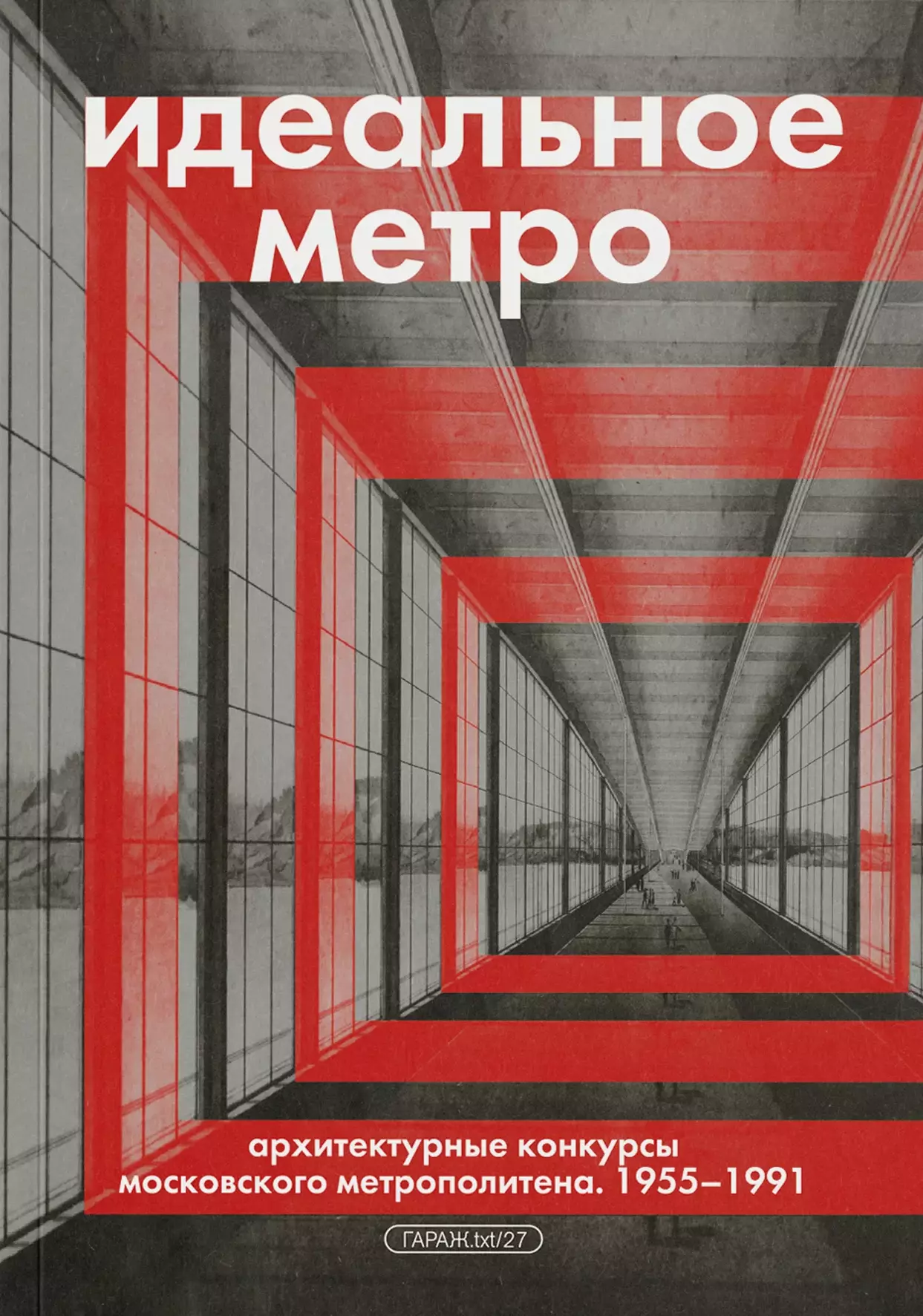

Александр Змеул. Идеальное метро. Архитектурные конкурсы Московского метрополитена. 1955–1991. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2025. Содержание

Московское метро чарует, завораживает и потрясает воображение, и всякому понятно, что такое великолепие не могло завестись само собой от сырости, это результат длительной сложной работы, и то, как она была устроена, составляет особый предмет интереса для историков архитектуры. Определяющей особенностью проектирования были архитектурные конкурсы, которые вообще в сталинскую эпоху играли огромную роль: никто толком не понимал, каким теперь должно быть все, ясно обозначился только переход от авангарда к классике, а дальше уже вырабатывались новые принципы в ходе обсуждения соперничающих проектов, и их многочисленность, как и то, что большинство из них никуда в результате не шло, никого не смущали. Отсюда такое разнообразие решений, характерное для первых двух десятилетий метрополитена. После смерти Сталина началась борьба с излишествами — и именно с этого периода и начинается то, что в первую очередь интересует Александра Змеула: архитектурные конкурсы, теперь уже не такие помпезные и публичные, однако не менее значимые для дальнейшего развития менявшегося с годами метрополитена. Нельзя сказать, что эта практика была непрерывной, от конкурсов отказывались на четверть века, однако в 2014 году они были возобновлены. Автору удалось разыскать в архивах массу информации, поэтому книга получилась очень плотная и, разумеется, насыщенная визуальным материалом, читать ее будет интересно не только специалистам.

«В 1959–1960 годах в „Метрогипротрансе“ была разработана колонная станция мелкого заложения, которая на многие годы определила архитектурный облик московского метро. На станции располагались два ряда железобетонных колонн по 38 колонн с шагом 4 м в каждом, из-за чего она получила неофициальное название „сороконожка“, и, хотя впоследствии шаг колонн был увеличен, а их количество, соответственно, снизилось, все последующие модификации также назывались „сороконожками“. Длина платформы такой станции была принята в 156 м, что примерно соответствовало длине станций предыдущих очередей. Здесь, в отличие от наземных станций Филевской линии, где платформа имела длину 120 м, что ограничивало пропускную способность поездов, экономить не стали. Конструкция станции на основе стоечно-балочной системы возводилась из сборных железобетонных элементов, качество которых контролировалось на производстве. Такую станцию можно было построить всего за 6 месяцев. Ширина платформы абсолютного большинства „сороконожек“ — 10 м, зауженная платформа в 8 м — скорее исключение».

Василий Владимирский. Картографы рая и ада. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2025. Содержание

Василий Владимирский, чьими стараниями читатели «Горького» уже долгие годы могут оставаться в курсе новинок фантастической литературы, выпустил книжку о писателях-фантастах XX — начала XXI веков. На этом кратчайшее представление можно было бы закончить, поскольку читатель уже шнурует ботинки, выдвигаясь в сторону книжного, или же открыл в браузере окно, чтобы заказать новинку. Но для соблюдения обычаев уточним, что портреты двадцати героев представлены в хронологическом порядке — от Роберта Хайнлайна через звезд Новой волны (Джеймса Балларда, в частности), Гарри Гаррисона, Алису Шелдон к Теду Чану, не минуя Брюса Стерлинга. И это, конечно, не все англо-американские имена, помимо которых в сборнике присутствуют, скажем, Борхес, Стругацкие и Булычев, а также создатели визуальных произведений, чье влияние на жанр невозможно переоценить — Алан Мур и Хаяо Миядзаки. Разумеется, как и любой список, выбор Владимирского можно критиковать: где Чайна Мьевиль, Уильям Гибсон или Нил Стивенсон? Но смысла в этой критике никакого: полный охват невозможен, а собранная галерея, безусловно, позволяет составить честное впечатление об эволюции и динамике явления.

«История простого матроса Ивана Мирзлякина полна внутреннего драматизма: он воевал на Русско-японской войне, попал в плен, но, когда настало время возвращаться на родину, отказался наотрез. На далеких островах Иван встретил женщину и полюбил ее — а для того, чтобы меньше выделяться среди жителей Страны восходящего солнца, решился на крайний шаг: сменил исконно русскую фамилию на более привычную для японского уха. Так Мирзлякин превратился в Миядзаки — и дал начало новому славному роду.

Придумано лихо, даже жаль, что все это выдумка, мистификация от начала до конца».

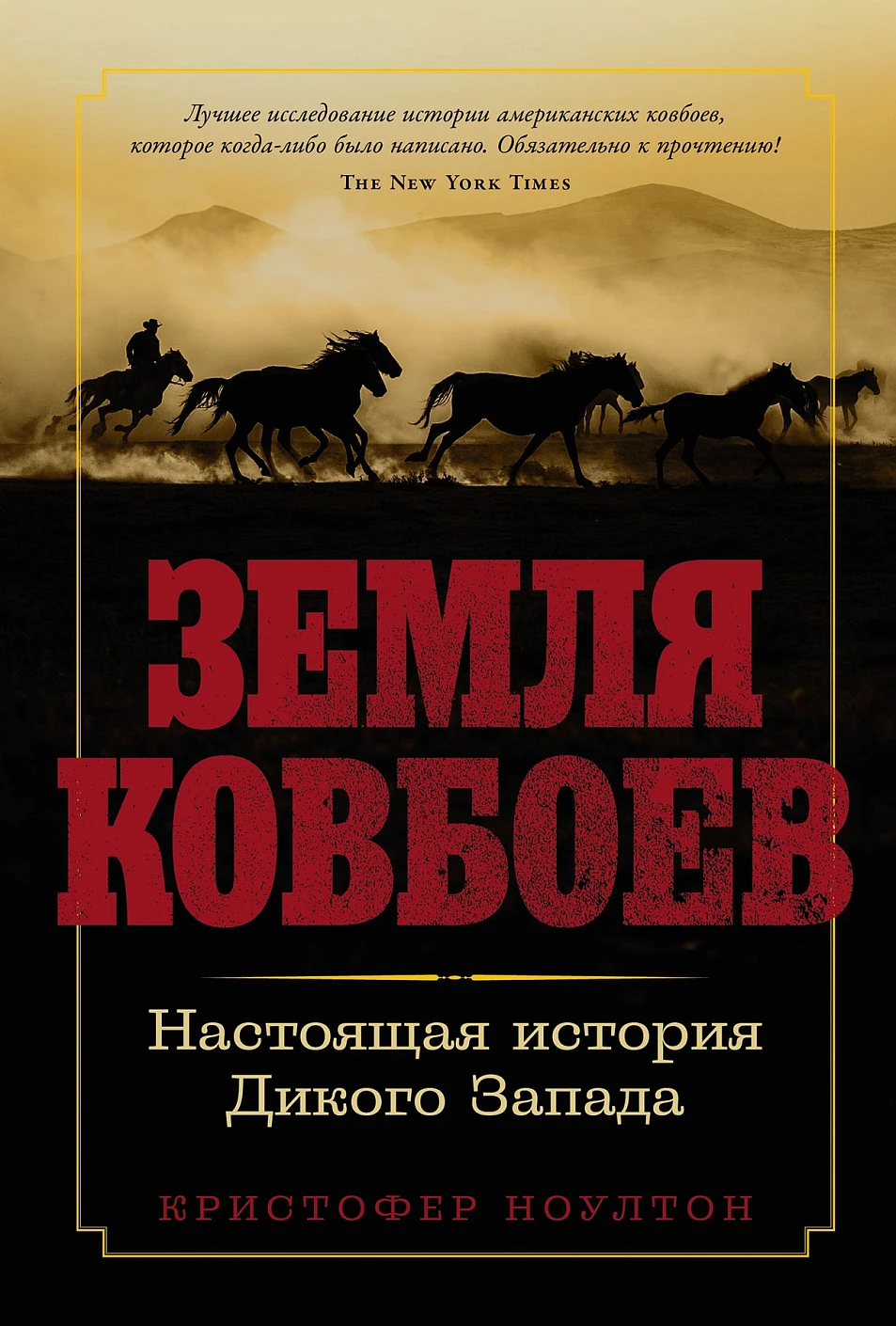

Кристофер Ноултон. Земля ковбоев. Настоящая история Дикого Запада. М.: Альпина нон-фикшн, 2025. Перевод с английского Евгения Поникарова. Содержание

1886 год стал катастрофой для скотоводов американского Запада. Ей предшествовало аномально засушливое лето, и почти непрерывные осенние бури погубили пастбища, которые и без того не могли прокормить избыточное поголовье. Тогда же на страницах The Century Magazine вышла статья — в ней молодой фермер по имени Теодор Рузвельт предсказывал, что предстоящей зимой необходимо готовиться к гибели примерно половины скота. Его прогноз сбылся на сто процентов.

Великий падеж в штате Вайоминг из продовольственного и экономического кризиса перешел в настоящий вооруженный конфликт, вошедший в историю как «война в округе Джонсон». Но это было лишь одно из множества кровавых противостояний между крупными землевладельцами и мелкими скотоводами.

Экономический журналист Кристофер Ноултон видит в этих событиях одновременно крах ковбойской вольницы и рождение Америки в том виде, в котором она вошла в XX век. Выжившие в великом испытании стали сильнее, предприимчивее, самодостаточнее, а фермер Рузвельт и вовсе занял пост президента США — в общем, трагедия в итоге сформировала так называемую американскую идентичность.

Ноултон также показывает, как Великий падеж заложил в Штатах основы природоохранного движения, переформатировал промышленность и, конечно, повлиял и по сей день влияет на массовую культуру, в свою очередь, воспроизводящую в обществе «ковбойские» образы жизни и мысли. Автор «Земли ковбоев» приходит даже к таким неожиданным параллелям:

«Существует прямая связь между судами Линча, которые совершались на открытых пастбищах, и появлением США во Вьетнаме, в Ираке, совсем недавно в Пакистане (где наносились удары дронами совсем в духе вигилантов), а также в других странах. Неудивительно, что в журнале The Economist однажды написали, что внешняя политика президента Джорджа Буша страдает „односторонним ковбойским подходом“. С этой точки зрения влияние американского мифа о ковбоях не всегда было невинным и безобидным».

Игорь Нарский, Наталья Нарская. Русская березка: очерки культурной истории одного национального символа. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание, фрагмент

Кто из нас не собирал по весне березовый сок в пузатые стеклянные банки, не видал во сне березовые рощи, находясь в отпуске на курортной чужбине, не покупал, в конце концов, пластинки с концертами Рахманинова в магазине «Березка»? Таких людей Россия пока что не знает. И каково же бывает удивление всякого русского человека, когда он открывает классиков немецкой поэзии вроде Гете или Гейне, а у них лирический герой тоже обнимает белую березку. И на самом деле не «тоже», а, разумеется, на сто лет раньше того же Сергея Есенина.

Когда же на самом деле это лиственное дерево, повсеместно распространенное в Европе, Азии и Северной Америке, стало таким же национальным символом России, как двуглавый орел, тройка лошадей и собор Василия Блаженного? Этим неудобным вопросом давно задались Игорь и Наталья Нарские. Итогом их труда, занявшего от замысла до реализации четверть века, стала эта монография, представляющая собой одновременно культурное, историческое и социологическое исследование.

Среди прочего Нарские изучили огромные массивы советских литературно-художественных журналов и газет, чтобы попытаться найти в них некие паттерны возникновения березки как оформленного знака, сигнализирующего о национальной принадлежности авторов и читателей. Не меньший интерес представляет анализ песенного творчества (включая самое художественно несостоятельное и тем особенно социологически интересное), изобразительного искусства, кинематографа. Словом, познавательнейшая работа на большом массиве самых разнообразных материалов, до которых мало кто доберется самостоятельно.

«Как мы обнаружили, на протяжении предвоенного десятилетия существовали различные, автономные друг от друга дискурсы. С одной стороны, это зафиксированный в политической риторике и массовой культуре дискурс о необходимости готовиться к неизбежной войне и защищать каждую пядь земли. Этот дискурс готовил перемены в масштабировании Родины, которая стала восприниматься не только как бескрайние просторы, осваиваемые социалистическим строительством, но и как не тронутые индустриализацией родные уголки природы. С другой стороны, существовали дискурсы, в которых образ березы резонировал как с представлениями о дореволюционной крестьянской бедности, так и с картинами зажиточной городской и сельской жизни; как с халтурой, так и с мастерством деятелей литературы и искусства; как с пригодным для свалки истории ханжеским любованием белоствольной рощей царского политика и советского чиновника, так и с бессмертным искусством „певца русской природы“ И. И. Левитана.

Итак, березка встречалась советским гражданам повсеместно — не только за окном городской квартиры и во время вылазки на природу, но и в газетах, книгах, на радио и на сцене. Оставалось собрать все эти дискурсы воедино. Создав малую родину, автономную и содержательно нейтральную пядь земли, ее заполнили березовыми посадками».

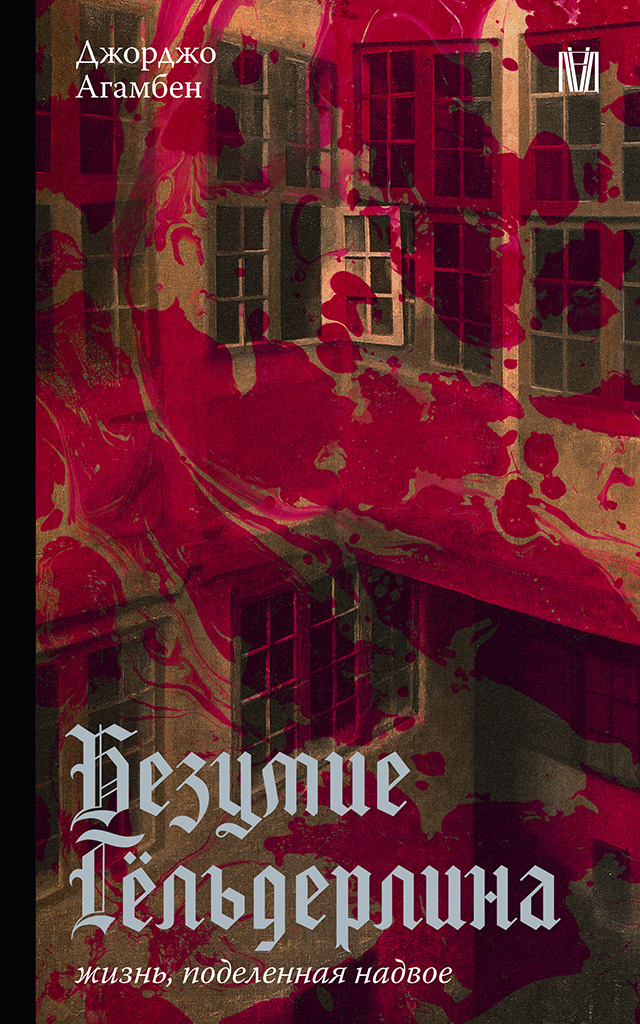

Джорджо Агамбен. Безумие Гельдерлина. Жизнь, поделенная надвое. М.: АСТ, Лед 2025. Перевод с итальянского М. А. Козловой под научной редакцией А. С. Салина. Содержание, фрагмент

Как известно, в начале XIX века Фридрих Гельдерлин сошел с ума. В 1806 году великого поэта-романтика, друга Гегеля и человека, чье влияние на немецкую философию трудно переоценить, поместили в клинику, где врачи признали его неизлечимо больным и отвели ему несколько лет жизни. Однако через год Гельдерлин оказался под опекой столяра Эрнста Циммера, большого поклонника его творчества, который предоставил ему комнату в башне на берегу реки Неккар. Здесь Гельдерлин провел последние тридцать шесть лет своей жизни. В изоляции, но не в полном молчании, он продолжал писать короткие и как бы простые стихи, часто подписывая их вымышленными именами и снабжая фантастическими датами. Постепенно поэт стал восприниматься как живая диковинка: к нему стали приходить студенты и любопытствующие, видя в нем одновременно реликт классического духа и сумасшедшего поэта. Такова внешняя версия событий, однако прилежные читатели от Хайдеггера до Жирара считают, что объяснять все «нервным перенапряжением» — ошибка и заблуждение.

Свой вклад в интерпретацию башенного периода в жизни Гельдерлина в 2021 году внес Джорджо Агамбен. «Жизнь, поделенная надвое» организована в соответствии с названием — следуя методу средневековых хронистов, философ делит повествование на два параллельных потока: историческим событиям 1806–1843 гг. сопутствует описание странной жизни Гельдерлина на берегу Неккара. От других произведений Агабмена последних лет эту работу отличают большая ясность и меньшее стремление читать мораль.

«Вопрос не в том, чтобы убедиться, сошел ли Гельдерлин с ума или нет. И даже не в том, считал ли он себя безумцем. Важнее всего — хотел ли он им быть, или скорее — стало ли для него безумие в определенный момент чем-то вроде потребности, чем-то, от чего он не мог отказаться, при этом не проявив малодушия, ведь он, „подобно древнему Танталу,<…> получил от богов больше, чем мог вынести“».