Под березкой дохлой

Из книги «Русская березка: очерки культурной истории одного национального символа»

Историк Игорь Нарский и социолог Наталья Нарская собрали в книгу пятнадцать очерков по культурной истории русской березы. Публикуем отрывок из материала о том, как в эпоху сталинизма черно-белое дерево оказалось связаным с образом малой родины, за которую нежалко жизнь отдать.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

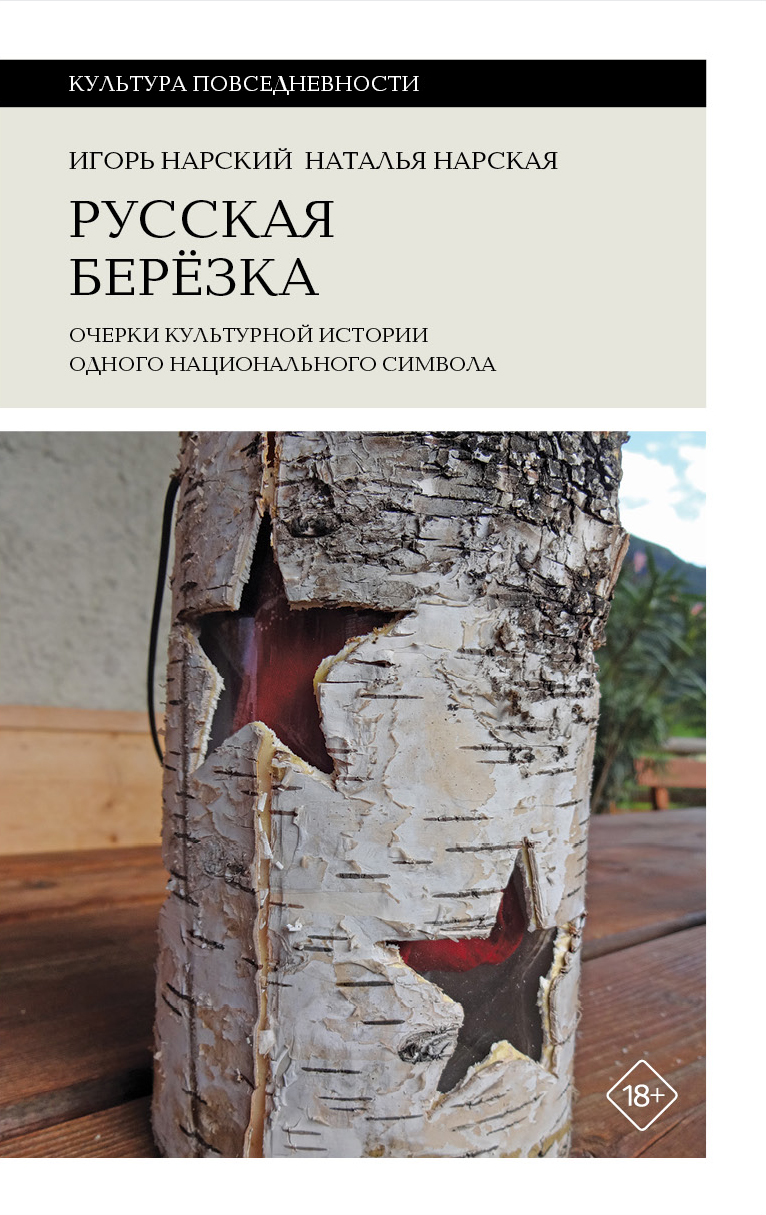

Игорь Нарский, Наталья Нарская. Русская березка: очерки культурной истории одного национального символа. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание

Отслеживая историю соединения образа березки с образом малой родины и «пяди родной земли», подлежащей защите ценою жизни, мы оказались на территории истории сталинизма. Точнее — национальной политики, состояния русской нации, русского национализма и русской национальной идентичности в эпоху сталинизма. Заходить на это поле необходимо, но трудно. Не только письменно обсуждать, но и быть читателем литературы о сталинизме — хлопотное дело. Эта литература необозрима благодаря интересу к советскому прошлому, наиболее интенсивному в десятилетия после гибели СССР. Еще бóльшую проблему, чем физическая невозможность ее систематически обозреть, представляет разноголосица в оценке отдельных проблем истории национализма, среди которых нас интересует вопрос о месте русского национализма в сталинской национальной политике. Одни исследователи считают, что Ленин и Сталин были националистами, другие — что укрепление русской национальной идентичности и всплески великорусского шовинизма были неожиданными, но неизбежными побочными эффектами партийно-государственных попыток сплотить советское общество вокруг славного дореволюционного прошлого. Одни историки видят признаки национальной идентичности у крестьян в поздней Российской империи и настаивают на формировании русской нации в дореволюционный период. Другие относятся к такой позиции скептично и ищут формирование (и советской) нации в (позднем) сталинизме и даже в позднем СССР.

В дальнейшем в этом очерке история русского национализма, или руссоцентризма в национальной политике сталинской эпохи, будет затрагиваться исключительно для контекстуализации процесса включения образа березы в качестве национального дерева в советский культурный канон. Основное же внимание будет уделено прочерчиванию гипотезы о том, как формирование образа малой родины привело к превращению березы в «русское дерево» и обеспечило ей прочные позиции в качестве одного из ключевых маркеров русской национальной идентичности. Такая задача чрезвычайно сложна из-за обилия материала, который можно было бы привлечь для ее решения. Это могли бы быть педагогическая литература и школьные учебники, каталоги и альбомы художественных выставок, кинопродукция и театральные постановки, книги отзывов зрителей, бесчисленные литературные тексты, необъятная газетная и журнальная периодика. Ее систематическое изучение было бы по плечу большому молодому исследовательскому коллективу. Но двум исследователям (один из которых пенсионер) справиться с этой источниковой бездной не под силу. В этих обстоятельствах источниковый стержень очерка образуют сюжеты из газеты «Правда» за 1917–1953 годы, в которых фигурирует слово «березка». Существительное «березка» было использовано в качестве ключевого для поисковых запросов в информационных базах ИВИС (East View). Этот ключевой источник будет обрамлен наблюдениями других исследователей, а также небольшим объемом материалов художественной литературы и произведений изобразительного искусства. Итак, приступим.

***

Как бы ни оценивали исследователи место русского национализма в политике и пропаганде раннего сталинизма, историки едины во мнении, что угроза войны с Великобританией в конце 1920-х годов стала важной вехой в переориентации партийно-государственной линии в вопросе о средствах укрепления режима и обеспечения его поддержкой населения. Надежды на мировую революцию и мобилизацию граждан под знаменем интернационализма к тому времени оказались несостоятельными. Хотя Сталин заговорил о построении социализма в одной отдельно взятой стране еще в 1925 году, именно «военная тревога» 1927 года наглядно продемонстрировала равнодушие населения к судьбе большевистского государства. Попытка пропагандистской машины «взбодрить» жителей страны угрозой войны, которая вот-вот разразится, вызвала нежелательный эффект. Вместо того чтобы в грозный час сплотиться вокруг партии и правительства и выстроиться в очереди для записи добровольцами в армию, граждане стали злорадно обсуждать скорое падение советской власти, толпиться у магазинов и по старой привычке несколько лет назад закончившейся череды войн и революций сметать с полок товары и продукты питания длительного хранения — соль, сахар, муку, крупы, спички, керосин. По мнению Дэвида Бранденбергера, «от катастрофы, приведшей к краху старого режима десятью годами ранее, СССР спасло исключительно то, что слухи о войне в 1927 году оказались безосновательными».

«Военная тревога» сыграла роль и в форсировании индустриализации, и в наступлении на деревню, и в переориентации идеологической работы. Наряду с другими задачами жизненно важным вопросом партийно-государственного руководства стало воспитание лояльных граждан, способных сплотиться на защиту страны на иных основаниях, чем интернационализм, потерпевший поражение в качестве средства «мобилизовать общество на индустриализацию и войну». Дефицит общего чувства идентичности, обнаруженный в 1927 году, требовал решительных шагов.

В поисках более сильной вдохновляющей идеи И. В. Сталин и узкий круг его приближенных в итоге остановились на руссоцентристской форме этатизма как на самом действенном способе поддержать государственное строительство и достичь массовой лояльности режиму.

По мнению Бранденбергера, следствием именно этого поворота стало формирование современного русского национального самосознания:

возникновение современной русской идентичности на массовом уровне можно считать в значительной мере продуктом исторической случайности — неожиданным следствием особых исторических обстоятельств сталинской эпохи.

Однако открытие, принятие и продвижение «более сильной вдохновляющей идеи» не были моментальным прозрением. Конструирование объединяющего славного прошлого растянулось на годы и дало первые результаты лишь во второй половине 1930-х годов. Первый школьный учебник по отечественной истории с древнейших времен появился в 1937 году, по истории партии (включавшей обзор истории поздней Российской империи) — в 1938-м. Не только усвоение городской культуры в 1930-е годы характеризовалось «переходностью, текучестью», но и «русская идея».

В вопросе о причинах выбора русской национальной идеи в качестве инструмента мобилизации мнения специалистов расходятся. В отличие от Бранденбергера, Юрий Слезкин, например, считает, что сработала вера ленинского и сталинского руководства в возможность донести до населения социалистическое содержание только в национальной форме и в то, что убедительность социалистической пропаганды будет тем выше, чем тщательнее будет соблюдаться (не только русская) национальная оболочка. Татьяна Шишкова видит в возвышении русского народа в конце 1930-х годов перенос на него передовой роли, которую ранее играли западные страны. Эти — и многие другие — точки зрения на природу мобилизации национальной идеи советской идеологией имеют право на существование. Для нас важно то, что дефицит национальной идентичности среди русского населения СССР 1920-х годов вряд ли создавал питательную среду для распространения образа березы как «русского дерева», в то время как более поздние периоды, возможно, формировали более благоприятную конъюнктуру для распространения березки как одного из маркеров русской идентичности. Давайте проверим.

***

В середине прошлого века кавалерийский генерал Сакен, объезжая Новороссийские степи, заботился о древесных насаждениях. Однажды, сделав смотр, он любовался свеженькой березовой аллейкой. Сакен, поглаживая любовно березки, спросил вахмистра: «Ну, как, братец, ты думаешь, — примется ли она?»

— Так точно, ваше превосходительство, беспременно примется, — отвечал бравый вахмистр, — так что завтра мы их все повытаскаем в цехаус на метлы.

Сакен вырвал березку. Она оказалась без корней, с заостренным стволом. Последовали выговоры, наказания. Но в других местах повторилось то же самое. Своеобразные озеленители были упорны. Зато в третьем месте, когда Сакен пробовал выдернуть березку, она крепко сидела в земле, как он ни старался ее выдернуть. А секрет был прост. Хитрецы пригвоздили к стволу березки деревянный крест (точно таким же образом, как когда-то делали у рождественских елок) и с крестом зарыли березку в землю. Дорогие товарищи, не напоминают ли вам эти березки некоторые из наших пьес, не втыкаем ли мы березку без корней? И когда нас ловят критики, общественное мнение, не с прежней ли, достойной лучшей участи рачительностью пытаемся мы всех обмануть, приколачивая к нашей березке крест?

С такими словами обратился к участникам Первого всесоюзного съезда писателей в августе 1934 года литератор Николай Никитин. В его выступлении береза имеет несколько коннотаций. Она символизирует не только устаревшую любовь к березкам старой царской элиты, но и показушное рвение ее подручных, а также беспочвенность (заостренный ствол без корней), искусственность (крестовина вместо корня) произведений некоторых советских драматургов и изворотливость последних перед лицом критики и общественного мнения. Этот текст достаточно адекватно отражает восприятие березки в советской массовой печати 1920-х — первой половины 1930-х годов. С ней связывались преимущественно отрицательные коннотации.

За 1917–1935 годы запрос в базе ИВИС (East View) выдает всего три десятка упоминаний березки в газете «Правда», то есть в среднем три за два года. Примерно таковы же результаты запросов в других центральных газетах. Спектр ассоциаций, которые вызывал образ березы, несмотря на скупость упоминаний в центральной газете ВКП(б), относительно широк. Березка упоминается как символ бедности, запустения и суровой природы («тощие березки»), как символ весны («кудрявые березки», «кудреватые березки»), как признак анахронизма эмигрантской политики (известный дореволюционный консерватор Марков второй как любитель березок, цветов и раннего утра), а также женской хрупкости и изящества («Тоненькая как березка» балерина) и успешного озеленения городов.

В целом, однако, среди упоминаний в «Правде», задававшей рамку официального партийно-государственного дискурса, в 1920-е годы березка вызывала преимущественно негативные ассоциации. Известны и разрозненные знаменитые литературные примеры поддержки официальной линии, противостоявшей воспеванию деревни и русской природы. Так, Владимир Маяковский в стихотворении на смерть Есенина в 1926 году не преминул пройтись по образу березки как символу анахронизма и прибежища всякой «дряни»:

Ваше имя

в платочки рассоплено,

ваше слово

слюнявит Собинов

и выводит

под березкой дохлой —

«Ни слова,

о дру-уг мой,

ни вздо-о-о-о-ха».

Правда, и у Маяковского позиция в отношении примет русского национального пейзажа была неоднозначной. Как подметил Михаил Эпштейн,

даже В. Маяковский, в целом отрицательно относившийся ко всякой национальной символике (отзыв о Л. Собинове, который поет романс на есенинские стихи «под березкой дохлой»), в одном из заграничных стихотворений отдал дань этой традиции: Конешно, — березки, / снегами припарадясь, / в снежном лоске / большущая радость («Они и мы»).

Дипломированный филолог и просто литературно более эрудированный человек вспомнит немало литературных примеров (кроме Есенина) и воспевания, и хуления березки в период между революцией и «высоким» сталинизмом второй половины 1930-х годов. Оставим эту задачу профессионалам, ограничившись лишь несколькими иллюстрациями того, насколько многослойным был образ березы в 1920-е годы.

В январе 1919 года не симпатизировавший большевикам Михаил Пришвин сравнил Россию в Гражданской войне с березой посреди страшных буранов: «Буран перестал, инеем преображенная береза стояла, как чистая девушка, у ног которой Буран сложил свои силы в белом сиянии...» В следующем году поэт и переводчик Юрий Верховский написал поэму «Белая березка», в которой воспевал ту, что

Сияет чистой белизной,

Трепещет листвою сквозной,

Блестящей в дождь, прохладной в зной,

В лазури — девой, и под тучей —

Царевной над песчаной кручей,

Сестрою нежной — надо мной.

В 1923 году нарком просвещения Анатолий Луначарский в работе «Марксизм и литература» использовал фразу «беленькая и зеленокудрая березка, похожая на русалочку, которую выдают замуж», чтобы проиллюстрировать механизм складывания слов в поэтический образ. А Марина Цветаева в 1929–1936 годах отвела березе важное место в крамольной с советской точки зрения «Поэме о царской семье». В этом произведении последняя императрица царапает на бересте молитву за Россию:

Горит, горит берёста...

Летит, летит молитва...

Осталась та берёста

В веках — верней гранита.

На этом фоне неудивительно, что в официальном советском дискурсе места позитивному образу березы не находилось.

***

Во второй половине 1930-х годов, когда пропаганда гордости за славное дореволюционное прошлое России набирала обороты, березка по-прежнему оставалась в тени образов героического былого. Правда, количество ее упоминаний значительно возросло — их в главной газете советских коммунистов за 1936 — июнь 1941 года столько же, сколько за предыдущие восемнадцать лет, то есть в среднем около семи в год. Кроме того, палитра смыслов, связанных с образом березки, становится богаче. Березка остается символом и прежней бедности, и новой зажиточности. С нею по-прежнему могли связывать застой и отсталость в литературе и искусстве. Так, в статье о развитии литературы в советской Белоруссии упоминается, что «исчезают символистские писания о „Мати-Беларуси“, о „дедах-дударях“, перестает петь о „доле народа“ традиционная березка». В статье, посвященной 40-летию Московского художественного театра, упоминаются былые грехи, преодоленные ныне благодаря переориентации на метод социалистического реализма:

Нельзя умолчать о том, что у Художественного театра на пути его развития были идейные и творческие срывы. Театр в дореволюционные годы отдал дань и натурализму («настоящим березкам на сцене»), и условному символизму. Но МХАТ стремился преодолеть свои ошибки, глубоко сознавая, что только реализм, только художественная правда должны быть в основе его творчества, что вне правды жизни, вне реализма — нет искусства.

Кроме того, любовь к березкам ассоциировалась с мещанским ханжеством. В фельетоне о советском бюрократе и деляге из строительного треста Дмитрии Никитовиче Глотове есть такой вложенный в его уста пассаж:

Ты что, засмотрелся на картину? Это — так себе. Молодой Айвазовский — вечернее море. Вот у меня дома есть... Поверишь? Подлинный Левитан! Ах, какие березки! Я вырос в среднерусской полосе. Люблю березу! Между нами говоря, трест не обеднеет, если приобретет для наших квартир по одной-другой картине. Ах, какие березки! Знаешь что? Мне надо сейчас домой минут на десять. Заедем ко мне — посмотришь. А?..

Хотя этот вопрос не педалировался в центральной печати, не стоит забывать, что береза по-прежнему ассоциировалась с гонимыми в последние годы религиозными традициями, особенно с празднованием Троицы. Крестьянские опасения по поводу соблюдения обряда завивания семицкой березки зафиксировал в июне 1937 года в дневнике Михаил Пришвин:

Завтра Троица, хозяйка полы вымыла.

— Надо бы, — сказала, — березками убрать, да боимся.

— Чего же боитесь, раз уж елку разрешили, то само собой и березку...

— Нет, про березку ничего не слыхать, и вам не советую, а то все заговорят: писатель, мол, пример показал, на вас весь поклеп ляжет.

Через некоторое время цыгане проехали, лошади, повозка у них убраны березами.

— Вот видите, — сказал я, — цыгане же не боятся.

— С цыгана и спроса нет, — сказала хозяйка, — цыгану можно. У них вон и лошади свои, и ехать можно во все четыре стороны. А ты вот попробуй-ка, поезжай.

Вместе с тем березка в «Правде» в большей степени стала символизировать положительные ценности — праздничную атмосферу, радость и гостеприимство, народность и высокую гражданственность деятелей литературы и искусства. По поводу выставки почти пятисот картин и рисунков Исаака Левитана из шестидесяти музеев и многочисленных частных коллекций в четырех залах Третьяковской галереи в 1938 году Игорь Грабарь превозносил творчество «певца русской природы», одновременно ругая его предшественников-пейзажистов, искавших необычное в природе. Досталось при этом не только живописцам — любителям итальянского пейзажа, но и Архипу Куинджи, хотя тот «изображал не заморские края, а родные березки и Днепр». А автора заметки о Краснознаменном ансамбле песни и пляски под руководством А. В. Александрова не оставило равнодушным исполнение народной песни «Во поле березка стояла».

Береза, кроме того, в редких публикациях начала ассоциироваться с малой родиной. Так, в очерке о молодой сельской учительнице превозносится ее возвращение после получения педагогического образования в родные места и воспевается искренняя, а не фальшивая, как у бюрократа Глотова, любовь к родному пейзажу среднерусской полосы, который изменился до неузнаваемости:

Он уже не левитановский — пейзаж средне-русской деревни, обязательными деталями которой стали телеграфные столбы вдоль просторных дорог, радиоантенны над черепичными и тесовыми крышами, новые общественные постройки, тракторы на полевом массиве. Все новое, что появилось в деревне с коллективизацией, стало органической частью ее, освоено, обжито, любимо деревенскими жителями. Это новое стало не только материальной базой современной деревни, но и ее эстетической ценностью. В песнях, которые поет молодежь, машина стоит в одном поэтическом ряду с прославленной Левитаном березкой.

Заметим, что, несмотря на радикальные перемены в русском пейзаже, описание которого вложено в уста молодой советской учительницы, в печатном органе ЦК ВКП(б) есть место левитановской березовой роще.