Круги Бориса Эйхенбаума

Лекция Николая Поселягина о творческих траекториях классика формализма

Борис Эйхенбаум — самый «академичный» представитель тройки великих формалистов, в которую с ним входят Виктор Шкловский и Юрий Тынянов. «Академичный», впрочем, не значит «консервативный». Тому, как Борис Михайлович искал выход из тупика социальной критической традиции, а затем — из тупика формального метода, свою лекцию из цикла «Ожерелье без нитки» посвятил Николай Поселягин. Выступление, приуроченное к открытию музейного дома «Первая дача», прошло при поддержке генерального партнера Дома творчества Переделкино — Сбера.

Сегодня мне хотелось бы сосредоточиться не на биографических, а на теоретических основаниях Эйхенбаума и его коллег по ОПОЯЗу — Шкловского и Тынянова. Потому что Эйхенбаума и других исследователей мы ценим не за то, что они были «прикольными людьми», про которых можно рассказать интересные истории, слухи и сплетни — о том, как человек по имени Борис Эйхенбаум сначала дружил, а потом ссорился с двумя «милыми Витями»: Шкловским и Жирмунским. Все-таки мы помним эти имена прежде всего потому, что они были чрезвычайно значимыми теоретиками. Настолько значимыми, что различные версии теории формального метода и сегодня к ним регулярно обращаются — и не только в российской, и даже не столько в российской, сколько в мировой науке. И те биографические перипетии, о которых обычно любят рассказывать, были обусловлены не просто сходством или несходством характеров — хотя это, конечно, тоже может быть любопытно. Гораздо важнее то, что схождения и расхождения Эйхенбаума со Шкловским и другими теоретиками были во многом обусловлены именно их теоретическими позициями — их отношением и к формальному методу, и к филологии как науке вообще.

Очень грубо и условно теоретиков литературы можно разделить на революционеров и академистов. Под академистами я не имею в виду консерваторов. Это не то же самое, что архаисты и новаторы у Тынянова, — тем более что тыняновские архаисты зачастую не менее инновационны, чем новаторы. Скорее различие здесь в другом. Революционеры хотят, в духе «Интернационала», разрушить всю старую науку и построить новый мир. Это иллюзия — но они в нее верят.

Академисты же могут быть не менее последовательными реформаторами, чем революционеры, но они хотят сохранить научную традицию, дополнить ее, улучшить и продолжить. Это тоже иллюзия — но они в нее верят. Эйхенбаум оказался между этими позициями. Он — пороговая фигура и внутри теории формального метода, и вообще в науке 1920-х годов. Он попытался совместить позицию революционера и позицию академиста. В результате для последовательных революционеров вроде Шкловского он в какой-то момент оказался слишком академистом, для последовательных академистов вроде Жирмунского — наоборот, слишком революционером.

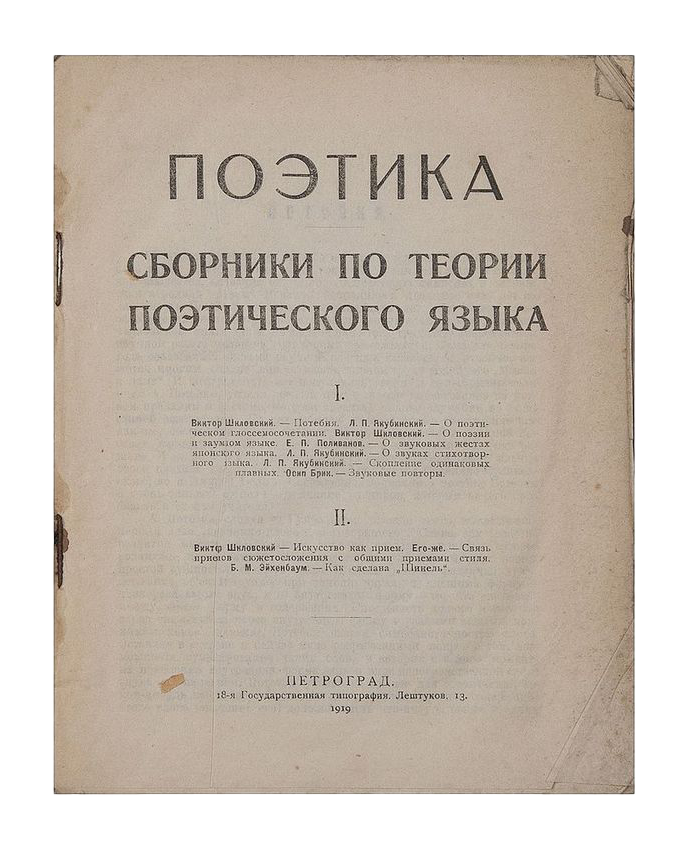

Начать стоит с ключевых работ не только Эйхенбаума, но и всей теории формального метода. Речь идет о 1917 годе и о публикациях в одном из сборников ОПОЯЗа «Поэтика», в котором выходят две статьи — по сути, два теоретических жеста, два манифеста, хотя как манифест обычно воспринимается только один из них, «Искусство как прием» Шкловского. Рядом с ним публикуется статья Эйхенбаума «Как сделана „Шинель“ Гоголя», которая внешне выглядит как вполне академический анализ текста. Но этот анализ текста оказывается не менее значимым и не менее манифестарным, чем «Искусство как прием». Да, он не такой боевитый, это действительно анализ того, как вообще устроена гоголевская повесть. Но, строго говоря, именно эта статья и делает формальный метод методом. Это не просто заявка на то, что у нас есть новая крутая теория, которая сбросит с парохода современности Веселовского, Потебню и прочих эволюционистов, психологистов и так далее. Допустим, сбросили. А дальше что? И вот на этот вопрос как раз и отвечает Эйхенбаум. По сути, именно он показывает, как работает формальный метод. Если Шкловский создает идеологию ОПОЯЗа, то Эйхенбаум создает его методологию.

Это немного иронично, потому что спустя примерно десять лет в статье «Теория формального метода» Эйхенбаум будет утверждать, что у ОПОЯЗа вообще-то никакого метода нет. И что формализм — это не метод, а нечто другое. И что, строго говоря, название «Теория формального метода» — не совсем про теорию, не совсем про метод и даже не совсем про формализм, то есть не совсем про форму. Во многом это можно списать на полемический запал. Если вчитаться в «Теорию формального метода» внимательнее, становится понятно, что именно он подразумевает под методом и с чем именно он спорит. И здесь я хочу ввести еще одно противопоставление, помимо революционеров и академистов, — хрестоматийное противопоставление дедуктивного и индуктивного подходов.

По сути, то, с чем Эйхенбаум спорит в своем позднем манифесте, — это дедуктивный метод. Дедуктивный метод — это ситуация, когда у нас есть яркая, большая, хорошо разработанная теория. Она кажется настолько убедительной и настолько прекрасной, что мы начинаем применять ее ко всему подряд. А если материал противоречит теории, то материал просто насильно подгоняется под теорию. Если противоречий становится слишком много — значит, это проблема материала, а не теории. Потому что теория у нас замечательная, и менять ее ради какого-то упрямого материала, конечно, не хочется. В таком режиме существовали и продолжают существовать очень многие научные теории. В XIX веке — особенно. Подобный подход был нормой кабинетной науки: сначала создается теоретическая конструкция, зачастую выведенная не из самого предмета исследования, а из философской традиции, а потом под нее подстраивается материал — даже если он очевидно сопротивляется.

Хрестоматийный пример — книга Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Это теория, которая во многом противоречит ценностям самого Энгельса. Ему самому не нравится то, как в этой модели выстраивается история человечества, но он все равно подгоняет ее под заданные рамки. Эти рамки он берет не из самой истории, а из предшествующей традиции — прежде всего из эволюционизма Льюиса Генри Моргана. (При этом сам Морган довольно драматично осознавал противоречия собственного метода.) Его эволюционистская парадигма предполагала, что вся история человечества развивается по единой логике прогресса: одни народы, культуры и цивилизации движутся по ней быстрее, другие — медленнее. Те, кто движется медленнее, либо вынуждены подчиняться победителям, либо, как считалось, победители должны их «подтянуть» до своего уровня. Но сам Морган прекрасно видел, что на практике победители никого не подтягивают — они скорее угнетают и дискриминируют. Морган был аболиционистом, защищал права афроамериканцев и индейцев — и при этом описывал историю в терминах эволюционизма, который как раз-таки этих индейцев и афроамериканцев системно ставил на более низкие ступени эволюционной лестницы. Энгельс, который был еще более чувствителен к проблеме дискриминации, ощущал эту несправедливость особенно остро. Для него эта лестница вообще не выглядела лестницей прогресса — скорее, наоборот, лестницей регресса. И тем не менее он продолжал работать внутри этой схемы — несмотря на то, что она противоречила его политической идеологии, философским и человеческим ценностям. И тем не менее и он, и Морган настолько верят в эту теорию, что подстраивают под нее всех: и себя, и свой материал, и само описание реальности. Все подгоняется под эволюционизм.

Вот против такого метода и выступает Эйхенбаум. Но и индуктивный метод тоже проблематичен. Если дедуктивный подход можно критиковать за догматизм, то индуктивный — за неочевидность оснований тех интуиций, на которых он держится. Я увидел сходство между двумя элементами материала — значит, это сходство там действительно есть. Почему? Потому что я вижу именно эти два элемента. А то, что мне не хватает знания еще миллиона других элементов, которые могли бы показать, что это сходство случайное, поверхностное или вообще ни на чем не основанное, — этого я просто не учитываю. Получается, что если дедуктивный метод навязывает материалу готовую теорию, то индуктивный отказывается от любой теории вообще. И Эйхенбаум отчасти к нему присоединяется — но не до конца. Потому что бессистемный подход, при котором мы просто собираем набор фактов и вываливаем их на читателя, Эйхенбауму тоже принципиально чужд. С этим он тоже активно борется. Более того, судя по всему, именно это недоверие к интуитивным подходам — в частности, к психологистскому анализу, чрезвычайно популярному в конце XIX — начале XX века, — становится одной из причин, по которым Эйхенбаум вообще приходит к формальному методу. Психологизм часто работает по тому же принципу: по внешнему, поверхностному сходству делаются далеко идущие выводы. Хрестоматийный пример — статья Фрейда «Достоевский и отцеубийство». Против такого подхода Эйхенбаум не просто выступает — похоже, именно неприятие подобного интуитивизма во многом и приводит его к формальному методу и к совместной работе со Шкловским в ОПОЯЗе.

Но если вернуться из конца 1920-х обратно в революционный 1917 год, то ситуация становится особенно наглядной. Летом 1919-го, когда выходят «Искусство как прием» Шкловского и «Как сделана „Шинель“ Гоголя» Эйхенбаума, хорошо видно, как Эйхенбаум, с одной стороны, подхватывает идеи революционера Шкловского, а с другой — очень по-академически пытается превратить их в работающую аналитическую модель, чтобы это действительно было не интуитивное «мне кажется». Не «мне кажется, что поэтический язык отличается от прозаического». Не «мне кажется, что Потебня не прав и к образу надо подходить иначе». Не «мне кажется, что Веселовский что-то недокрутил и к его материалу тоже надо подходить иначе». Хорошо, кажется. Но на чем основана эта позиция? И вот Эйхенбаум фактически подводит под манифест Шкловского серьезный научный базис. Он показывает, как это работает на конкретном материале. Что это не просто лозунги — тем более в 1917 году, когда только что произошла Февральская революция, скоро произойдет Октябрьская, всем хочется манифестов, всем хочется заявить о себе, заявить, чем мы отличаемся от всех предыдущих. К тому же Шкловский активно общается с футуристами и лозунги вроде «сбросить всех с парохода современности» ему вполне близки. Но стоит ли за этими интуициями что-нибудь еще? Эйхенбаум считает, что да, стоит.

Шкловский предлагает отказаться от выуживания из текста отдельных «мыслей» и сведения текста к его резюме. Потому что то, какие именно мысли мы «выуживаем», чаще всего определяется не текстом, а нашей собственной теоретической позицией: я пришел с готовой идеей, я навязал ее тексту, я подобрал под нее отдельные фрагменты — и теперь вижу в тексте ровно то, что хотел увидеть. А то, что вся моя позиция остальному материалу противоречит, я просто не замечаю, закрываю на это глаза. Например, когда Белинский пишет о той же «Шинели» Гоголя, он изображает Гоголя, по сути, как этического философа-морализатора, который учит людей жалеть других людей. Он цепляется за знаменитое мелодраматическое место, где Акакий Акакиевич говорит: «Зачем вы меня обижаете?» Белинский плачет сам и предлагает плакать нам всем. Но возникает вопрос: а зачем нам вообще плакать? Что мы читаем? Мы ведь читаем не драматическую повесть о несчастных, разрушенных судьбах. Это не история страданий юного Башмачкина. Перед нами какой-то другой жанр, другой стиль, другой язык. Помимо этого знаменитого лирического эпизода, в тексте есть еще несколько десятков страниц, написанных довольно язвительно и саркастично. И это все — один и тот же автор и один и тот же текст. Более того, даже такие детали, как имя Башмачкина, подаются откровенно пародийно: в святцах, как назло, попадались персонажи вроде Хоздазата — вообще-то мусульманского имени, непонятно каким образом оказавшегося в христианских святцах. Это уже само по себе комический, игровой жест. То есть перед нами текст пародийный, саркастичный, текст, который с нами играет. И хочет ли при этом играть с нами сам автор — мы не знаем. Мы знаем только текст: мы его читаем, мы его видим. Автора же мы, строго говоря, знаем лишь по воспоминаниям современников.

И Эйхенбаум обращается именно к этим воспоминаниям. Что он там обнаруживает? Что, когда Гоголь читает «Шинель» в салонах, люди смеются. Он интонационно подчеркивает определенные места, чтобы смех был сильнее. В итоге вместо проповедника жалости к людям мы видим стендапера, который выходит и рассказывает неожиданный, странный анекдот. Анекдот, который в какой-то момент ломает все возможные условности — в том числе условность самой стилизации повести. Повесть вроде бы написана в позднеромантической традиции, но в финале начинает эту традицию пародировать. Возникает подсюжет со лжепривидением, которое крадет шинели и грозит армейским кулаком. Этот эпизод уже совсем необъясним в рамках морализаторского чтения. Что это тогда получается? Лоскутное одеяло? Автор, который сам не знает, что пишет? Коллективное творчество — в духе писем из Простоквашино, где пишет то дядя Фёдор, то кот Матроскин?

У Белинского, по сути, так и выходит: цельности здесь нет. И проблему он видит не в себе самом — не в том, что он выудил из текста ровно то, что ему самому хотелось увидеть, — а в самом тексте. Эйхенбаум же считает, что подходить к тексту нужно иначе. Не с дедуктивной позиции: «у меня есть теория, я сейчас навяжу ее тексту, а чтобы она выглядела убедительнее, возьму одного из самых талантливых авторов современности и припишу ему свои мысли». Те элементы текста, которые в эту теорию не укладываются, просто отбрасываются — ровно так же, как это делали эволюционисты. Только если Морган и Энгельс подчиняли материал своей теории с внутренним напряжением, с болью и сомнениями, то Белинский делает это легко и без колебаний. Эйхенбаум же активно выступает против такого подхода. И в манифесте Шкловского он видит принципиально важную установку: важнее всего не автор и не наш образ автора, который должен говорить то, что нам хочется, а сам текст, текст и его структура, структура, которая предполагается системной и цельной. Мы по умолчанию исходим из того, что перед нами единая связная конструкция. Если бы мы считали текст набором разрозненных мыслей, мы бы и не воспринимали его как повесть — скорее как сборник зарисовок. Мы предполагаем, что текст последователен, что он передает некое сложное, но единое сообщение — и передает его всей своей формой. Поэтому нельзя отбрасывать иронию, нельзя отбрасывать риторику, нельзя отбрасывать эпизод со смешным привидением, нельзя отбрасывать свидетельства того, как Гоголь интонировал собственный текст. Напротив, все это нужно учесть и посмотреть, в какую единую систему эти элементы складываются. То есть не выбирать из текста то, что нам удобно, а попытаться честно отнестись к самому тексту: послушать его, вступить в диалог с ним — а не с тем образом автора, который мы сами себе создали и затем навязали читателю. Именно такой призыв Эйхенбаум и видит в манифесте Шкловского: давайте посмотрим на сам текст.

Искусство — это не мышление образами. Искусство — это форма. Те самые слова на бумаге, которые связываются в единую систему. Образы в тексте, конечно, есть, но они не выводятся из нашего представления о мире и о прекрасном. Они выводятся из самого текста. И тогда мы понимаем: либо перед нами стандартные, стертые метафоры — и это, скорее всего, не художественный текст, — либо перед нами необычные образы, которые передают неординарное сообщение. И тогда перед нами, скорее всего, текст художественный.

Послание у Шкловского, кстати, довольно сложное по своей структуре. Шкловский, предлагая обратить внимание на текст и сосредоточиться на его формальных элементах, в какой-то момент все-таки начинает смещаться от самого текста к восприятию читателя. Он начинает говорить о деавтоматизации восприятия — о той самой категории остранения, которая становится ключевым термином всей его теории. Текст, по Шкловскому, отстраняет для читателя окружающий мир. Эйхенбаум в этом смысле оказывается более филологичен и, возможно, даже более ригористичен. (Речь сейчас идет о раннем Эйхенбауме — о том Эйхенбауме, который еще не знаком с теорией Тынянова и сознательно пытается удержаться внутри текста.) Он здесь оказывается даже более последовательным, чем Шкловский, который, например, критикует Веселовского, а затем начинает довольно активно пользоваться его исторической поэтикой. Эйхенбаум же старается выстроить именно связную методологию анализа текста — и быть в этом последовательным.

В рамках такой методологии автор ему оказывается уже в какой-то степени лишним. И читатель тоже становится фигурой второстепенной. Если у Шкловского в итоге все сводится, по сути, к процессу восприятия — мы читаем текст, воспринимаем его образы, обращаем внимание на форму и получаем из нее неожиданное сообщение, которое интерпретируем, исходя из логики самого текста, — то здесь принципиально важно, что все это делается ради нас: ради воспринимающих, ради читателей, ради аудитории. Важно, чтобы с помощью текста мы по-новому осмыслили не только его непосредственный смысл, но и самих себя, и то, как мы видим мир, — чтобы отредактировали собственную картину мира. Для Эйхенбаума же из этого манифеста освобождения читателя от диктата автора важна, по сути, только первая половина — та, где Шкловский воюет за самоценность текста. Именно эту самоценность текста Эйхенбаум и начинает развивать.

Если взять психологистов — а психологическое направление вообще довольно большое и разрозненное, — то даже очень аккуратные академические исследователи, с которыми Шкловский полемизирует, в какой-то момент все равно начинают опираться на психологизм. Чтобы обосновать свои теоретические положения, они начинают интерпретировать: какие смыслы я здесь вижу? Шкловский же настолько активно борется со всей предшествующей традицией, что фактически к ней примыкает. Отказываясь от исторической поэтики Веселовского, он, по сути, выстраивает собственную историческую поэтику, не так уж радикально от нее отличающуюся. Полемизируя с психологизмом Потебни, он фактически предлагает свою версию психологизма. Причем настолько убедительную, что реальная советская психология — прежде всего в лице Льва Выготского — подхватывает эту линию и, опираясь именно на концепцию остранения Шкловского, начинает выстраивать методологию анализа читательского восприятия.

Эйхенбаум же почти не полемизирует с предшествующей теоретической традицией. Единственная фигура, с которой он последовательно спорит в связи с «Шинелью» Гоголя, — это Белинский. И это не случайно: Белинский для него не литературовед, а литературный критик. И это различие для Эйхенбаума принципиально. Если Шкловский уже в эти годы настойчиво стирает границу между литературоведом и критиком, то Эйхенбаум, даже несмотря на то, что сам периодически выступает как критик, все-таки старается это различие сохранять. В этом смысле он остается академистом. Но академизм, как я уже говорил, не означает отказ от реформ. Более того, реформа Эйхенбаума оказывается во многом даже более радикальной, чем реформа Шкловского. Это не просто попытка по-новому осмыслить читательское восприятие — это попытка по-новому выстроить сам анализ текста.

Параллельно с Эйхенбаумом и Шкловским, в те же самые 1910-е годы, в Швейцарии Генрих Вёльфлин начинает разрабатывать формальный метод в искусствоведении. Он тоже называет его формальным — независимо от Шкловского. По сути, они параллельно приходят к одному и тому же понятию. Вёльфлин обращает внимание на то, что необходимо изучать особенности самого живописного полотна. Он приводит показательный пример: один из немецких живописцев устраивает эксперимент — собирает друзей, они выезжают за город, ставят мольберты и рисуют один и тот же пейзаж, не подглядывая друг у друга. Вид один и тот же, а картины получаются принципиально разными. Казалось бы, вот оно — торжество психологического метода: каждый художник по-разному видит. Но для Вёльфлина важно не это. Для него важно то, что художники пользуются разными техниками, разными формальными средствами. И именно эти средства и нужно анализировать. Аналогично рассуждает и Эйхенбаум.

Эйхенбаум к этому времени уже довольно глубоко погружен в немецкую интеллектуальную традицию. Он хорошо знает немецкие теоретические труды и, весьма вероятно, либо читал Вёльфлина напрямую, либо, по крайней мере, хорошо представлял себе его концепцию. Эйхенбаум вообще изначально собирался стать германистом, с Жирмунским он сближается еще в начале 1910-х годов. Позже он «эмигрирует» из германской филологии в славянскую, но связь с немецкой традицией он сохраняет и переносит в теорию формального метода. В результате возникает принципиальное различие со Шкловским. Если для Шкловского главным героем его манифеста оказывается читатель, то для Эйхенбаума главным героем становится сама «Шинель» Гоголя — именно как сделанный текст.

Есть текст. Он сделан определенным образом. У него есть структура. И все смыслы, которые мы можем из него вывести, должны выводиться из него самого — не из отдельных элементов, как это делали бы сторонники индуктивного подхода вроде Белинского, а из текста как целого. Нам важно, с одной стороны, увидеть всю систему, а с другой — интерпретировать логику этой системы, исходя из нее самой. Ту интуицию, которую Шкловский формулирует довольно пунктирно, — что образ и текст нужно понимать из логики самого образа и самого текста, а не из того, чего хочет Потебня, — Эйхенбаум превращает в метод анализа. Исходная установка проста: мы по умолчанию предполагаем, что текст последователен и цельно собран в единую систему. И тогда мы обязаны читать его именно как систему. И интонации Гоголя, и эпизод с привидением, и лирическое место — все это элементы одной и той же структуры. Лирический эпизод должен соотноситься и с великомучеником Хоздазатом, и с армейскими кулаками в финале «Шинели». Структура гоголевской повести у Эйхенбаума сводится не к философии, а к риторике — к тому, какие дискурсы и регистры использованы в тексте, каким языком он написан и как именно из этого языка выводятся все остальные смыслы. Лирическое место оказывается не манифестом сентиментализма, а пародией на него. Выбор имени по святцам — пародией на святочное гадание в раннем романтизме. В итоге перед нами последовательно пародийный текст. Но пародия здесь не что-то вторичное или чисто развлекательное, а языковой, стилистический, жанровый эксперимент. Эксперимент, который оказывается на пороге между серьезным посланием — по сути, переопределением логики романтической поэтики — и чем-то предельно утилитарным: желанием написать интересный текст, который иронически переигрывает уже порядком утомившие романтические шаблоны.

При этом Гоголь вовсе не уникален. В те же годы в европейской и американской литературе появляются не менее пародийные тексты: у Проспера Мериме, у Вашингтона Ирвинга. Это писатели-романтики, которые начинают активно пародировать сам романтизм. Эйхенбаум, хотя прямо об этом не пишет и сознательно сосредотачивается только на Гоголе, в целом понимает, что анализ можно выстраивать, не выходя на уровень автора и даже не выходя на уровень читателя, как это делал Шкловский. Мы можем не выходить и на уровень исторической поэтики в ее классическом виде — не объяснять смысл произведения исключительно через предшествующую общекультурную традицию. Традиция здесь важна, но скорее как традиция постоянного реформирования приемов. Гоголь реформирует стиль, язык, приемы, — и мы находимся прямо в середине этого процесса. Именно сам процесс этой реформы Эйхенбаум и пытается ухватить в статье «Как сделана „Шинель“ Гоголя».

Здесь может показаться, что возникает противоречие: ведь мы говорили о том, как Гоголь читал, как он интонировал текст. Вот же автор! Но в этом и заключается хитрость. Если психологисты XIX — начала XX века подгоняли текст под автора, превращая его в нечто вроде лирического дневника или косвенной исповеди, когда автор не исповедуется напрямую, а делает это через образы, то у Эйхенбаума происходит обратное. Текст у психологистов оказывается вторичным по отношению к философии или психологии автора, по отношению к его личности. (Это, кстати, вполне романтическая позиция.) У Эйхенбаума же, наоборот, автор становится вторичным по отношению к тексту. Он оказывается частью текста. Интонация самого Гоголя отделяется от фигуры Гоголя-автора и становится элементом текста. И это оказывается таким же приемом, как использование смешных имен, как неожиданные яркие звукосочетания, как столкновение разных стилистических регистров и так далее. В этом смысле Гоголь сам становится приемом внутри собственного текста. Не текст размыкается в сторону автора — наоборот, автор погружается в текст.

Вопрос о том, что Гоголь хотел сказать как автор, — это для Эйхенбаума вопрос сомнительный. Мы видим не намерение, а результат. Мы видим не то, что он хотел сказать, а то, что сказалось. Какие у Гоголя были жизненные позиции, религиозные взгляды, философские убеждения, моральная философия — все это важно лишь постольку, поскольку оно отражается в форме текста. Если этого в форме нет, значит, нам это не нужно. В противном случае мы, возможно, станем хорошими биографами, но мы не станем хорошими филологами. Мы не сможем уважать текст как таковой и не сможем понять его собственную логику. Эйхенбаум пытается построить именно новую филологию, заменив психологический биографизм анализом формы. И в этом смысле он корректирует даже психологизм Шкловского, который, по сути, тоже оказывается для него проблематичным. Шкловский смещается в сторону восприятия читателя, в сторону рецепции, а Эйхенбаум последовательно пытается вернуть фокус к тексту как таковому. Он действует здесь достаточно последовательно — по крайней мере, ранний Эйхенбаум.

Я сейчас говорю о периоде примерно с конца 1910-х до начала 1920-х годов, условно — до 1923 года. С 1924–1925 годов в этой конфигурации появляется третий человек. Точнее, он был и раньше — сидел где-то в углу, слушал, немного участвовал в разговорах, — но теперь он выходит как равноправный и даже конкурирующий теоретик. Это Тынянов. И к этому моменту сам Эйхенбаум начинает ощущать, что идеи Шкловского становятся для него тесны. Та система, тот метод, который он выстраивает, постепенно превращается в догму. И он, по сути, сам становится тем ригористом, которым быть не хотел. Вместо сбалансированного подхода — не чисто дедуктивного, не чисто индуктивного, а аккуратного, дисциплинированного, не навязывающего себя материалу — метод начинает работать как жесткая схема.

Судя по всему, Эйхенбаум сам это почувствовал. Причем не в статье «Как сделана „Шинель“ Гоголя», а чуть позже. В 1922 году он выпускает книгу «Лермонтов». И это, как мне кажется, один из самых радикальных примеров раннего формализма. Здесь все сводится к анализу приемов, к анализу текста. Текст оказывается почти полностью изолированным от всего остального. Даже литературная история здесь понимается не как эволюция литературы внутри истории общества — это будет позиция Тынянова, — а как эволюция самих приемов. Приемы со временем становятся клишированными, изнашиваются и начинают заимствовать другие приемы — у соседних текстов и традиций. Литературная традиция в таком подходе превращается в механизм генерации текстов. Я понимаю, что это звучит довольно абстрактно, поэтому поясню. Лермонтов для раннего Эйхенбаума важен еще меньше, чем Гоголь. У Гоголя хотя бы сохраняется интонация. Лермонтов же фактически превращается в механизм генерирования приемов, в такой «ЛермонтовGPT». Он, с одной стороны, уже впитал в себя приемы романтической традиции — прежде всего байронической. Затем он начинает варьировать этот комплекс приемов. Позже к нему добавляются пушкинские элементы, но на раннем этапе это прежде всего Байрон. И Эйхенбаум анализирует именно работу с приемами, почти полностью абстрагируясь от личности автора, от биографии, от исторического контекста.

Эйхенбаум очень последовательно, дотошно, с опорой на тексты показывает, как эти приемы варьируются. Он подробно разбирает, как одно и то же стихотворение — то, которое мы сегодня знаем как «Бородино», — несколько раз переписывается, как заимствованные у Байрона приемы трансформируются, видоизменяются и к чему они в итоге приводят. Но в какой-то момент само заимствование из Байрона, сколько его ни варьируй, ни модифицируй, ни перемешивай, начинает выглядеть слишком клишированным. Требуется обновление, требуется реформа стиля, который явно зашел в тупик. И тогда, условно говоря, «нейросеть Лермонтова» обращается к другому хранилищу приемов — к Пушкину — и заимствует уже оттуда. Новое хранилище обновляет старый репозиторий, и мы получаем обновленную поэтику. Я здесь, конечно, утрирую, но, если внимательно читать монографию о Лермонтове, возникает ощущение, будто Эйхенбаум действительно пишет о роботах. Один робот наследует программу другого, Байрона, переводит ее на русский язык и адаптирует. Когда ресурсы адаптации исчерпываются, он заимствует программу у третьего — и снова адаптирует. Когда и это перестает работать, цикл повторяется: поиск новых приемов, новая переработка, новый круг. Все это выглядит изящно и убедительно, но по сути мы оказываемся ровно в той самой догме, против которой Эйхенбаум несколькими годами ранее активно выступал и которая его не устраивала в филологической традиции XIX века. Именно против нее он и искал новые методы — более корректные, более чувствительные к материалу.

Здесь Эйхенбаум заходит слишком далеко в анализ текста. Настолько далеко, что кроме текста уже ничего не остается. Тексты начинают как бы порождать сами себя. Если у Шкловского за текстами все-таки остаются люди — кто-то их пишет, кто-то их воспринимает, — то у Эйхенбаума, который уже превратил Гоголя в прием внутри «Шинели», в случае с Лермонтовым не остается вообще ничего, кроме приемов. Лермонтов — это один набор приемов, Байрон — другой, Пушкин — третий. В полемическом смысле это работает. Но, если продолжать двигаться в этом направлении дальше, мы рискуем уйти в сторону схоластики. И Эйхенбаум, судя по всему, это чувствует. Здесь он оказывается в положении Энгельса: метод начинает противоречить его собственным ценностям. Эйхенбаум прекрасно понимает, что тексты не существуют в вакууме. Тексты существуют потому, что их кто-то пишет и кто-то читает. Они существуют в обществе, соотносятся с другими социальными сферами и находятся с ними во взаимном воздействии. Но метод оказывается настолько жестким, что перестает видеть все, что не укладывается в текст. Если контекст можно превратить в литературный прием — он попадает в анализ. Если контекст остается контекстом — метод становится к нему слепым. Для Эйхенбаума это принципиальная проблема. Тем более что он изначально вовсе не был радикальным революционером или футуристом. В отличие от Шкловского, он не продолжает эксперименты Крученых и Хлебникова, его гораздо больше привлекает акмеизм. Ему ближе академическая логика: не разрушить все, что было раньше, а отредактировать — убрать неработающее, сохранить ценное. Не отказаться от общества и человека ради анализа языка как такового, а найти баланс между анализом текста и анализом контекстов.

Становится очевидно, что этот баланс утрачен. Если в предшествующей традиции текст был загнан и вторичен — подчинен биографии автора или внешнему контексту, — то теперь, наоборот, все остальное оказывается на периферии и фактически исчезает. При этом для акмеистов интерес к форме, к слову, к языку тоже совершенно не чужд. Но они не отказываются от всего остального ради эксперимента с языком как таковым. И Эйхенбаум начинает искать выход из того радикального положения, в которое он сам себя загнал и в которое зашел ранний формализм в целом. Этот выход, по сути, предлагает Тынянов. То, что делает Тынянов, сегодня, пожалуй, можно было бы назвать социологией литературы. По сути, ею она и является.

Но в 1920-е годы литература и литературная наука существовали в несколько иной конфигурации. Название «социология литературы» тогда чаще всего присваивали себе люди, которые Маркса и Энгельса понимали довольно поверхностно. У Маркса и Энгельса, напомню, есть идея базиса и надстройки: в базисе — социально-экономические отношения, в надстройке — политика, культура, литература и т. д. Но это вовсе не означает, что надстройка не важна. Она вторична, но при этом по-своему не менее значима. А вот у социологов литературы 1920-х годов все, по сути, сводится к политике и социальной сфере, к классовому подходу. Литература превращается в пресловутое «отражение действительности», которым потом учителя будут мучить несколько поколений школьников. То есть мы снова имеем дело с той же самой догмой и тем же самым дедуктивным подходом: есть прекрасная теория — или, точнее, идеология, — в которую верят, а все остальное должно ей подчиняться. Для них это уже не философская проблема, как для Энгельса или Моргана, а скорее удобный инструмент — простое решение сложных вопросов. На пальцах можно объяснить всю литературу, ну разве не прекрасно?

Эйхенбауму, Шкловскому и Тынянову такой примитивный подход, разумеется, совершенно не близок. Но если ранний Эйхенбаум, уходя от поверхностного социологизма, ударяется в другую крайность — в ситуацию, где, по сути, не остается ничего, кроме текста, — то Тынянов пытается найти промежуточное решение. Его задача — проанализировать литературу в рамках общества так, чтобы и литературу не потерять, и общество все-таки учесть. И вместо набора писательских биографий он предлагает концепцию литературной эволюции. В этом смысле Тынянов, как и Эйхенбаум, дистанцируется от психологизма XIX века. Но литературная эволюция у него тоже не существует в вакууме. Это не просто эволюция приемов, которые механически переключаются от одного текста к другому или от одного автора к другому. За литературной эволюцией у Тынянова стоят люди, литературные сообщества, исторические тенденции. Литературу невозможно объяснить исключительно как игру приемами. Литературный факт для Тынянова — это, с одной стороны, безусловно, прием или набор приемов. Но с другой стороны, это и люди, которые приемы создают, воспринимают, интерпретируют. Причем не только авторы и не только читатели, а общество в целом — общество, которое зачем-то продолжает писать и читать книги, хранить литературу, возвращаться к ней, создавать новые тексты в продолжение или в противовес старым. Без понимания общества литературный факт тоже оказывается непонятен.

В своих программных текстах — прежде всего в «Литературном факте» и «О литературной эволюции» — Тынянов показывает, что, например, жанр невозможно понять исключительно как систему приемов. У раннего Эйхенбаума жанр в какой-то момент действительно начинает превращаться в такую систему: когда жанр стагнирует, приемы варьируются, чтобы выйти из жанрового кризиса. У Тынянова же есть еще и целая социальная сфера, в которой эти жанры осмысляются, переоцениваются, наделяются статусом и значением. При Ломоносове ода оказывается центральным жанром. При Державине она остается центральной, но язык од Ломоносова и язык од Державина почти противоположны. Все, что было чуждо Ломоносову, оказывается принципиально важным для Державина и его окружения. Если бы Державин начал экспериментировать с языком в эпоху Ломоносова, его бы просто не поняли и сочли чудаком. Но проходит одно поколение — и в новом историческом контексте эти эксперименты воспринимаются как нечто совершенно органичное. Более того, сам Державин становится классиком. Проходит еще полпоколения — и уже у Карамзина и карамзинистов жанр оды оказывается не центральным, а периферийным. В центр литературы с периферии (а «центр» и «периферия» — важные для Тынянова термины) выходят элегия и дружеское письмо. В XVIII веке элегия считалась жанром низким и несерьезным, а дружеское письмо вообще не воспринималось как литература. А вот в «Письмах русского путешественника» и в других текстах Карамзина и его круга дружеское письмо становится не просто литературой, а одним из центральных литературных жанров. Проходит еще несколько поколений — и в 1840-е годы дружеское письмо снова уходит из литературы в смежные сферы. Писать письма с двойной адресацией — одновременно конкретному адресату и ориентируясь на публикацию в журнале или издательстве — поколение Некрасова старается уже не делать. А если кто-то и делает, это выглядит откровенно архаично. И здесь становится понятно, что мы не можем объяснить логику этих изменений, если будем смотреть только на сами приемы. Мы можем описать, как они становятся приемами, но не можем понять, почему они ими становятся.

Метод, который разрабатывал ранний Эйхенбаум, прекрасно отвечает на вопросы «что?» и «как?». Что перед нами? Как это анализировать? Но на вопрос «почему?» этот метод уже не отвечает. Это беспокоит самого Эйхенбаума. Он начинает искать выход. И в отличие от Энгельса, который так и остался внутри противоречившего ему метода, Эйхенбаум этот выход находит — у Тынянова. Метод Тынянова как раз и предлагает ответы на вопрос «почему?». Потому что появляется общество, которое манипулирует приемами. Появляется общество, которое наделяет приемы значением. Появляется общество, которое привносит в них семантику. Приемы перестают быть просто игрой ума и превращаются в элементы литературной эволюции — той самой, которую Эйхенбаум интуитивно искал еще раньше. Эйхенбаум подхватывает эту идею и начинает отдаляться от Шкловского. Трудно сказать, был ли это разрыв в личном смысле: Шкловский продолжал считать Эйхенбаума формалистом. Но в теоретическом смысле Эйхенбаум явно хочет уйти от той крайности, в которую сам же когда-то зашел. Он пытается вернуться к сфере литературного быта — или литературной «домашности» — терминам, которые были ему важны еще до ОПОЯЗа и знакомства со Шкловским. От этих понятий он временно отказался, но теперь возвращается к ним. Раньше он пытался втянуть общество внутрь текста, превратить контекст в систему приемов. Поначалу это выглядело элегантно, но в итоге начало превращаться в схоластику. Теперь он сам начинает размыкать собственный метод и выходить к анализу литературного быта.

Термин выбран нарочито полемический. Те же футуристы, например, активно боролись с бытом — и не всегда успешно. Иногда, как известно, любовная лодка разбивалась о быт. Тынянов, который в этом смысле был более последовательно футуристичен, вообще недоумевал: зачем использовать слово «быт», если оно обозначает нечто негативное? Но Эйхенбаума интересует именно эта промежуточная сфера — между литературными текстами и обществом в целом, сфера литературных взаимодействий. То пространство, которое спустя несколько десятилетий Пьер Бурдьё называет полем литературы. У Бурдьё уже была готовая теория полей, поэтому с термином было проще. У Эйхенбаума такой теории не было. Зато у него было желание — и даже необходимость — полемизировать с новыми интеллектуальными союзниками. Так появляется теория литературного быта.

Поздний Эйхенбаум — сначала формалист второй половины 1920-х годов, а затем уже академический профессор вплоть до середины XX века — занимается анализом литературы в социальном контексте. На первый взгляд может показаться, что он возвращается к биографическому подходу. Но это не совсем так. Когда Эйхенбаум, например, занимается Толстым, его интересует не биография сама по себе, а Толстой как человек своего времени — в конкретных исторических, социальных и политических контекстах. Автор здесь снова оказывается обусловленным, но уже не логикой приемов текста, как в случае с Гоголем, а условиями эпохи. Гоголь у раннего Эйхенбаума обусловлен интонацией, которая, в свою очередь, обусловлена логикой «Шинели». Толстой же существует в 1860-е годы — и это принципиально иной уровень анализа. Соответственно, мы можем говорить о Толстом 1860-х годов. Мы можем видеть, какой образ мыслей, какую систему идей, идеологий, ценностей он транслирует в своих текстах. А в 1870-е мы уже видим другого Толстого — с иной философией, с другими религиозными взглядами. И в текстах это точно так же отражается.

То есть здесь и текст, и автор оказываются погружены в общество, в контекст своей эпохи, своей культуры, тех сообществ, в которых автор существует и для которых он пишет, того общества, которое его окружает. В результате мы выходим на то, что сегодня, наверное, назвали бы хорошим, классическим историко-литературным подходом. Но при этом важно понимать, что во многом именно Эйхенбаум — разумеется, не в одиночку — этот подход и сформировал.

Да, был еще и Жирмунский, с которым Эйхенбаум в свое время был близок. Это еще первая половина 1910-х годов, период его сближения с акмеизмом, когда он сознательно стремился быть последовательным академистом. Затем, сблизившись с «революционерами», Эйхенбаум начинает критиковать Жирмунского за излишний академизм, за скуку, за верность традиции, которую, как ему тогда казалось, необходимо радикально реформировать. А в итоге он сам возвращается к этой же самой традиции — уже пройдя через формализм, через его радикализацию и через его кризис. С Жирмунским отношения, насколько я понимаю, так и остались довольно прохладными, но это уже детали личной истории. В теоретическом же смысле круг замкнулся.

_____

Реклама. АНО «Дом творчества писателей в Переделкино», ИНН 9705146848

erid: 2W5zFK2fnG8