Революция, племянники, прием

Лекция Валерия Отяковского «Формальная школа литературоведения»

В Доме творчества Переделкино совсем скоро откроется музейный дом «Первая дача». К этому событию приурочен лекционный цикл «Ожерелье без нитки», посвященный ключевым фигурам русского формализма. Предлагаем прочитать запись вводной лекции Валерия Отяковского о том, как Виктор Шкловский, Юрий Тынянов и Борис Эйхенбаум совершили интеллектуальную революцию, определившую современное литературоведение, и почему она встретила ожесточенное сопротивление. Мероприятие организовано при поддержке генерального партнера Дома творчества Переделкино — Сбера.

Изучение литературы и изучение языка — это две разные дисциплины, хотя они часто сближаются. Ученые, которых объединяют под общим названием формалистов, как раз и пытались смотреть на литературу через призму лингвистики, использовать для чтения литературных текстов достижения новейшего языкознания. Формалисты небезосновательно считали, что лингвистика на их исторический момент была более развита, чем литературоведение, и литературоведению не помешали бы достижения соседней дисциплины.

Но сегодня мы не будем подробно говорить о языке, а сосредоточимся именно на литературе — феномене, на который формалисты предложили взгляд, довольно радикально отличающийся от предшественников. Сегодня, читая их основные труды, не всегда можно почувствовать резкость их новизны, поскольку достижения и теоретические манифесты формального метода стали настолько известны, что вошли в самую плоть нашего восприятия литературы. Многие вещи, которые они утверждали как новаторские, сегодня могут казаться трюизмами — настолько они за десятилетия растворились в нашем способе думать о литературе. Но в этом, в общем-то, и состоит главное достижение любой новой парадигмы: она хоть немножко, но изменяет сам способ говорения о своем предмете.

В случае формалистов мне кажется очень важным оценить этот аспект — как воспринималось больше ста лет назад то, что сегодня кажется очевидным. Для многих исторических феноменов сложно точно определить дату их начала и конца. Однако в случае формализма это сделать в принципе можно без радикального огрубления, хотя, естественно, и тут есть свои нюансы. Но если мы говорим о формалистах как о группе ученых, собравшихся вокруг Виктора Шкловского, то к нему вполне естественно привязать и начало, и конец этого феномена.

Стартовал формализм с доклада, который сделал студент первого курса Виктор Шкловский — очень дерзкий, молодой, довольно широко, хотя и несистемно начитанный. Он был неудачливым скульптором и будущим филологом, и еще он очень хотел стать известным в литературной среде. И в декабре 1913 года он прочитал доклад под названием «Место футуризма в истории языка».

Дата, год здесь совершенно неслучайны. Может быть, вам известна книга Флориана Иллиеса — не самая лучшая, но очень популярная — «1913 год. Лето целого века». В ней автор собрал множество источников, свидетельств о том, что каким-то удивительным стечением обстоятельств именно этот год, последний год перед Великой войной, стал высшей точкой европейской культуры модерного периода. Именно в 1913-м целый ряд выдающихся писателей, художников, мыслителей пришли к пику своего развития.

Я бы хотел обратить внимание на другую, гораздо менее известную, но ужасно интересную книгу. Это сборник «1913. Слово как таковое», вышедший к столетию 1913-го в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге. В основном это сборник про русский футуризм, но также и про некоторые другие явления, происходившие тогда в культуре. И вот одна из статей этого сборника, которую написал Александр Галушкин, посвящена Шкловскому в 1913 году. Хотя на этот момент он всего лишь первокурсник и только-только входит в публичную сферу, но уже становится заметной частью происходившего тогда в русской культуре. Его первый доклад уже содержит в себе матрицу будущего развития формального метода — его можно считать таким очень ранним наброском его будущей статьи „Искусство как прием“, главного манифеста Шкловского.

Кончился же формализм семнадцать лет спустя. Уже не студент первого курса, а очень известный писатель, законодатель литературных мод, объект многочисленных нападок критики и дружеских шаржей (тем более что внешность располагает), в прошлом участник революции на стороне правых эсеров, политический эмигрант, позже раскаявшийся и вернувшийся в Советскую Россию, деятель кино, автор многочисленных сценариев и даже профессор — все тот же самый Виктор Шкловский в 1930 году публикует статью «Памятник научной ошибке». В ней он отрекается от формального метода и признает, что он был непродуктивен, точнее, что он становится непродуктивным.

Здесь год не менее важен, чем 1913-й. В 1929-1930 годах происходит Великий перелом — начало того, что именуют сталинской культурной революцией, когда любые еще возможные в 1920-е теоретические дебаты перестают быть возможными и в Советском Союзе наступает гегемония марксистско-ленинского извода марксизма. То есть, грубо говоря, с 1930 года в Советском Союзе и, в частности, в советской культуре начинается настоящий сталинизм, который продлится еще два с лишним десятилетия и в становлении которого разгром формального метода был довольно важной точкой. Может быть, эта статья его и знаменует: вот он, начался новый период. Шкловский оказывается не только первооткрывателем, но и в полном смысле завершителем формального метода.

Здесь важно заметить, что формалисты были действительно очень популярны ближе к концу 1920-х. Наверное, формальный метод — это вообще самая высокая точка, на которую поднималась теория литературы на русском языке в смысле социальной значимости. В дебаты с формалистами — причем вполне уважительные, методологические, научные — со страниц центральной печати вступали Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Николай Бухарин. Это чуть ли не единственный пример интеллектуального спора филолога с представителями политической элиты. И хотя в другие эпохи русские филологи также становились важными общественными фигурами — будь то Юрий Лотман или Дмитрий Лихачев, — с ними партийные бонзы на дебаты не решались. Это лишь одна из причин, по которой о наследии формалистов интересно говорить и сегодня. Одна из причин, по которой формалистов перечитывают и обсуждают больше ста лет спустя.

Чтобы понять, из чего же состоит формализм и как складывалась его теория, я постарался разложить это на своего рода облако тегов, несколько ключевых слов. И в сегодняшней лекции предлагаю двигаться от одного понятия к другому, чтобы посмотреть, как они соотносятся и резонируют с теоретическими дебатами эпохи. И первым таким словом, несомненно, должно стать слово «революция».

Шесть лет назад в издательстве «Новое литературное обозрение» начало выходить собрание сочинений Шкловского. Это очень специальное собрание сочинений, поскольку выстроено оно не хронологически, а тематически. Каждый том раскрывает определенную тему, о которой мыслил и писал автор. И вот первый том, самый концептуальный, установочный, называется «Революция». Это тысяча страниц большого формата — тексты Шкловского, которые он посвящал революции в разных смыслах. Прежде всего, конечно, в социально-политическом.

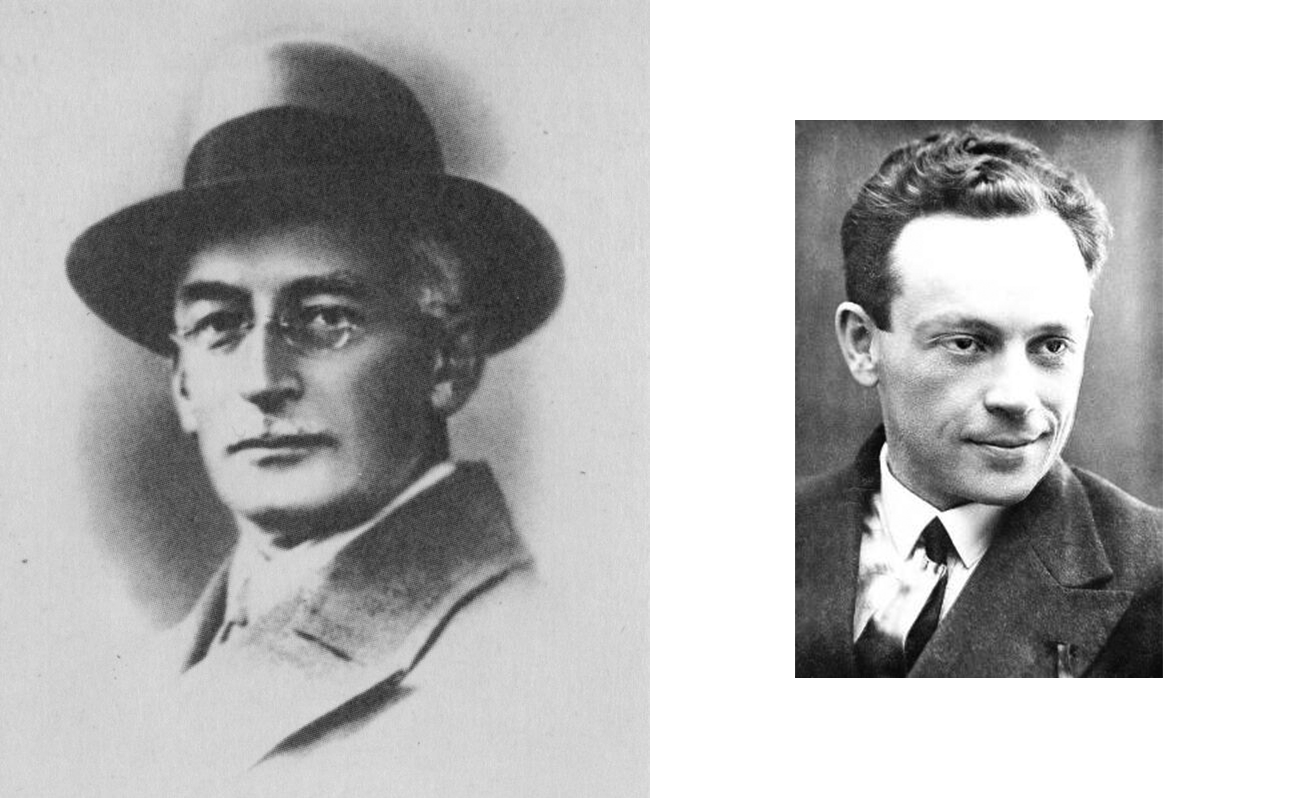

Если мы посмотрим на даты рождений наших героев, то заметим, что Борис Эйхенбаум (1886–1959) был несколько старше, чем Виктор Шкловский (1893–1984) и Юрий Тынянов (1894–1943). Может показаться, что семь-восемь лет не так много, но для молодых людей, которые идут в унисон, ноздря в ноздрю, это была заметная разница. Эйхенбаум из-за нее довольно сильно переживал. Особенно это видно в переписке с Тыняновым и Шкловским: поздравляя их с днем рождения, он обязательно пишет, чем занимался в их годы. Он все время себя с ними сравнивал. Но в итоге мы знаем, что это оказалось занятием бесполезным, поскольку все они были уравнены опытом революции.

Феномен общего коллективного переживания катастрофического события объединяет людей, оказавшихся в этот момент вместе. Формалисты прошли через всю революцию именно как группа, и как группа они потом воспринимались. Разница в их биологическом возрасте в этом смысле была совершенно несущественной. Они все вместе оказались людьми 1920-х, людьми, которых революция сделала теми, кто они есть. Но, кроме того, и сами формалисты совершили революцию — уже в мире научном. И чтобы понять, как она происходила, нужно внимательно всмотреться в ситуацию, которая была до них.

Из чего вырос формализм — очень серьезный вопрос. И он нас относит к следующему ключевому слову — «племянники». Это очень важное слово для формалистов (прежде всего для Тынянова), поскольку они много размышляли о том, как вообще складывается история культуры, что делает набор отдельных произведений историей. Как происходит наследование между разными этапами, между разными стилями. И одним из важных правил, которые они открыли и описали, было правило непрямого наследования. Согласно историческим взглядам формалистов, культура не развивается закономерно. Культура развивается не через согласие с предыдущей эстетической системой, а через ее отрицание. Поэтому литература развивается не напрямую, а как бы наискось: не от отца к сыну, а от каких-то центральных явлений к маргинальным и от маргинальных — к новым центральным.

Кто был главным поэтом в России конца XVIII века? Наверное, Державин — поэт большой формы, торжественной оды, которую нужно читать в просторном зале. Однако те, кто пытался продолжать Державина, перестали быть важным литературным явлением: они ушли на обочину культурной жизни. На их место пришел Пушкин с его гармоничностью, легкостью, культом интимности, дружбы и радикально другой позицией к отношениям поэта с государством. Но что происходит после смерти Пушкина? Те поэты, которые продолжают писать камерную лирику, словно взятую из альбомов, становятся маргиналами литературного процесса. А в центре оказываются другие авторы, которые наследуют не Пушкину, а иным явлениям — в частности, например, Державину. Так появляется Тютчев, для которого поэзия XVIII века оказывается едва ли не более значимой, чем поэзия пушкинской эпохи. Мы видим зигзаги, видим, как происходит связь не сына и отца, а племянника и дяди — или, если угодно, внука и дедушки.

Самих формалистов тоже можно описать через эту сетку. Их отношения со старшим поколением отечественных историков литературы были отношениями отрицания. Они ссылаются на филологов и историков литературы почти исключительно с целью их покритиковать. В этом смысле они сами оказываются в положении непрямого наследования: они сами — племянники, и очень важным их «дядиным» слоем будет широкая панорама европейской гуманитарной науки.

Ведь само понятие формальной эстетики происходит не из литературоведения. Формализм как метод изучения искусства возникает в искусствознании — в исследовании изящных искусств, fine arts. Главным из европейских искусствоведов-формалистов был Генрих Вельфлин, писавший, в частности, о классицизме и барокко. И здесь важно обратить внимание, что он писал именно о стилях, поскольку центральной идеей Вельфлина был отказ от истории имен, от истории гениев.

По Вельфлину, если мы идем от Леонардо да Винчи к Боттичелли, от Боттичелли — к Пикассо, мы ничего не узнаем об истории искусства. История не слагается из гениев. История слагается из отдельных картин и приемов, которыми эти картины сделаны. Множество картин складываются в стили, и именно историей стилей должен заниматься ученый. В своем радикализме Вельфлин доходил до идеи истории искусства без имен. Он предлагал говорить не об авторах, а об отдельных картинах и о тех системах приемов, в которых они написаны. Именно эта идея оказалась чрезвычайно полезна для формалистов, также выступавших против биографического подхода. Для них важно было понять именно историческую специфику изучаемого произведения. Они подходили к литературе как к лесу. А исследователь леса должен изучать не только секвойю, но и кустарник, и траву.

И вот этим пристрастием к изучению культуры как целостной системы формалисты очень отличались от ученых того времени. Есть известный анекдот о том, как Тынянов сказал своему университетскому учителю Семену Венгерову, что собирается сделать доклад о влиянии поэта Катенина на Пушкина. В ответ Венгеров поразился: «Так ведь Катенин же несимпатичная личность!» Удивительная постановка проблемы для специалиста по литературе. Но в доформалистский период и не такое было возможно.

Другой очень важной европейской дисциплиной, от которой формалисты восприняли многое, была европейская психология. Она была чрезвычайно важной наукой того времени, поскольку уже активно формировалась иерархия, в которой естественные науки считались важнее гуманитарных. А психология из всех гуманитарных дисциплин ближе всего приближалась к категории естественных наук и их инструментарию. Психология была главным интеллектуальным мейнстримом конца XIX века, об этом есть замечательная специальная книга Илоны Светликовой.

Что объединяет отношение формалистов к европейскому искусствознанию и европейской психологии, так это то, что сами формалисты вообще не ссылались на этих ученых. Они их практически не упоминали, как бы прятали их в своей генеалогии. Они не хотели выставлять напоказ, что те категории и проблемы, к которым они обращаются, активно обсуждались в европейской гуманитарной теории. Формалистам было важно представить свои наработки и достижения как нечто принципиально новое.

В то время искусствоведы начинают объяснять, что каждый вид искусства — это своеобразный язык (позже скажут: система знаков, семиотика и так далее). Возникает вопрос: почему же о литературе продолжают говорить не как об отдельном искусстве, а как о материале из области психологии народа и общества, как это предлагал влиятельный академик Пыпин? У такого подхода, конечно, есть свои исторические корни. Академическое литературоведение конца XIX века сильно зависело от демократической критики середины столетия — от Белинского и его наследников. А из-за специфической, в том числе цензурной, истории России и особого положения политической публицистики говорить о социальных проблемах напрямую было сложно, но можно было использовать художественную литературу для отражения социальных реалий, из-за чего собственно художественное отходило на второй план.

К концу XIX века этот принцип довели до абсурда. Эстетическое измерение в литературоведении практически исчезло, и говорить о литературе как об изящном искусстве позволяли себе лишь какие-то эссеисты, модернистские поэты, декаденты, символисты — «странные» фигуры, маргинальные для академического дискурса. В высокую науку все это не допускалось, казалось копанием в каких-то деталях, которые «не важны», а по-настоящему важны лишь общественные идеалы, воплощающиеся в литературе. Именно такое отношение формалисты ненавидели, это ровно то, против чего они выступали и на место чего ставили свою систему восприятия искусства как искусства.

И в этом они нашли стратегический союз с русским авангардом. Связь формализма и авангарда (или, если говорить уже точнее, литературного футуризма) была чрезвычайно тесной: Осип Брик одной рукой печатал сборники формалистов, а другой, например, «Облако в штанах». Маяковский приходил на заседания Общества изучения поэтического языка — главного формалистского объединения. Он приходил и в Московский лингвистический кружок, где слушал доклад своего друга Романа Якобсона про своего друга Велимира Хлебникова. В принципе, можно говорить о том, что формальный метод был своего рода теоретическим крылом русского авангарда. Даже когда авторы, напрямую не связанные с формалистами, излагали свои теоретические воззрения на природу искусства, они так или иначе приходили к способу выражения формалистов. И следующим ключевым словом будет слово «прием».

Итак, в 1913 году был доклад Шкловского. Вскоре началась Великая война, а в 1915 и 1916 годах в Петрограде начало собираться «Общество изучения поэтического языка». ОПОЯЗ совершенно не был классическим ученым сообществом. Классическое ученое сообщество — это такая большая светлая университетская аудитория, в которой седобородые старцы сидят под портретами своих предшественников в золоченых рамах, обсуждают очень узкоспециальные вопросы, по мотивам которых потом публикуют толстые монографии в кожаных переплетах и университетские сборники. ОПОЯЗ совершенно не был на это похож. Он вообще не был привязан ни к какому университету, ни к какому институту. Это была летучая боевая группа молодых ученых — в основном студентов старших курсов, недавних выпускников университета или просто молодых литературных критиков, — которые собирались в разных местах Петрограда и просто обсуждали беспокоившие их проблемы развития теории литературы.

То, что ОПОЯЗ был стихийным явлением, для нас, историков науки, очень плохо. У нас нет протоколов ОПОЯЗа. Мы не можем восстановить, как происходили эти обсуждения. Я бы, честно говоря, почку отдал за то, чтобы посидеть на одном из таких вечеров. ОПОЯЗ публиковал периодически списки своих членов, но каждый такой список странный: в нем то отсутствует кто-то из самых важных представителей, то появляются какие-то случайные люди.

ОПОЯЗ печатал сборники. Первые два — редкие, эфемерные издания, которые почти невозможно найти не только у букинистов, но и в библиотеках. Они публиковались в типографиях для визиток. Формалисты вспоминают, как приходили в такую типографию, которая днем печатала визитки, а по ночам они договаривались с наборщиками печатать их безумные сборники.

Затем избранные статьи из первых двух сборников были объединены в издание 1919 года «Поэтика», вышедшее уже в более традиционном типографском виде. Оно оцифровано и доступно довольно широко. В этом издании представлены главные манифесты формализма — это такая Библия движения. И в частности, там опубликована статья Шкловского «Искусство как прием». Если бы меня попросили сократить формализм до одной статьи, то я бы выбрал именно ее. Более того, если бы меня попросили сократить эту статью до одного слова, я бы тоже справился: это было бы слово «остранение».

Эффект, который произвел этот термин на теорию XX века, настолько сокрушителен, что мы до сих пор цитируем его с орфографической ошибкой. «Остранение» — это «делание странным». Согласно правилам русского языка, его нужно было бы написать с двумя «н» — «остраннение». Но, видимо, Шкловский не слишком внимательно вычитывал корректуру, и в печать оно пошло в таком виде. И до сих пор на всех языках термин чаще всего воспроизводят именно в этой форме, настолько популярным он стал.

Так что же такое «остранение»? Человеческому мозгу свойственно замечать паттерны — повторения. Когда что-то повторяется много раз, он перестает воспринимать это остро. И по Шкловскому, искусство — это такая странная штука, которая работает именно с этой особенностью нашего восприятия. Лев Толстой однажды записал в дневнике: «Я обтирал пыль в комнате и, обойдя кругом, подошел к дивану, и не мог вспомнить, обтирал ли я его или нет. Так как движения эти привычны и бессознательны, я чувствовал, что это уже невозможно вспомнить». Вопрос Толстого о том, что произошло с его сознанием в тот момент, когда он вытирал комнату, — протер ли он этот диван или нет, — привел к теоретической революции. Именно из этой цитаты Шкловский выводит понятие остранения.

Та самая привычка нашего мозга замечать паттерны ведет к автоматизации. Переставая обрабатывать новую информацию (говоря уже скорее структуралистским языком), мы перестаем воспринимать вещь как новую. И искусство, по формалистам, — это то, что каким-то странным образом работает с автоматизацией. По этому критерию Шкловский и предлагает различать прозу и поэзию.

Искусство пользуется повторениями как своим конструктивным принципом. Самый простой формальный пример — ритм и рифма в поэзии. Классическая русская поэзия — это что-то, где есть рифма. И наш критерий различения поэтической и прозаической речи для XIX, скажем, века — это наличие строгого ритма. Это самый простой пример того, как в искусстве существует повторение. И он, конечно, был известен задолго до Шкловского. Однако новой в этой системе была идея о том, что искусство — это штука, которая также и разрушает автоматизацию. Вот мы берем слово «корова», произносим его сто раз. Уже на пятидесятый раз мы забываем, что такое корова. Остается лишь робкое воспоминание о звуковой форме — какое-то «рова», «рова», «рова». А искусство — это то, что снова преподносит нам слово «корова» в его изначальном виде, обновляет наше восприятие и, как формулирует Шкловский, заставляет пережить делание вещи. Он пишет: «Искусство есть способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве не важно». Вот эта вторая часть фразы навлекла на себя очень много гнева, поскольку справедливо вызывала обвинения формалистов в односторонности.

Но это была в некотором смысле вынужденная односторонность. Чтобы максимально точно сформулировать свой новый подход, им приходилось огрублять. И вопрос о содержательности в искусстве действительно стал для них нерелевантен. Позже они откажутся от идеи, что «сделанное» не важно. Дальнейшее развитие теоретической мысли — и формалистов, и других направлений — будет возвращаться к вопросу о том, что сделано, а не только о том, как сделано. Но это уже следующая стадия. А в тот момент Шкловский запальчиво утверждает, что в искусстве вообще нет ничего важного, кроме системы приемов.

Статья Шкловского очень харизматичная, она отлично написана, провозглашает яркие тезисы. Единственное, чего она не делает, — не формулирует метод. Она дает интересный тезис, но совершенно не помогает его инструментализировать, применить. И поэтому манифест Шкловского всегда нужно дополнять другой чрезвычайно важной работой — статьей Эйхенбаума «Как сделана „Шинель“ Гоголя».

У Шкловского и Эйхенбаума были очень разные научные темпераменты. Шкловский — хаотичный, стихийный: он вбрасывает массу интересных идей, а потом начинает сам себе противоречить, сам себя опровергать. Он невероятно талантлив, интересен, но совершенно не систематичен. Эйхенбаум же — человек потрясающе обширных знаний и удивительного умения ими пользоваться. Читать его статьи — это просто эстетическое удовольствие. Они сами написаны как литература: ты следишь за тем, как изящно и точно движется мысль, как аккуратно он оперирует историческим материалом в подтверждение своих тезисов. И наверное, высшее выражение эти особенности письма Эйхенбаума нашли в статье про «Шинель», в которой он провозглашает довольно интересную идею.

Причем важно не только то, что написано в этой статье, но и о чем она — о каком произведении. «Шинель» в русском каноне занимает центральное место. Это абсолютно школьное, хрестоматийное произведение, которое критиками XIX века, а затем и академическим литературоведением провозглашалось вершиной гуманности русской литературы, произведением, в котором сострадание к «маленькому человеку» достигает абсолютной степени. И Гоголь в нем оказывается моральным авторитетом, указывающим читающей публике на ужасное состояние общества, доведшего до гибели бедного Акакия Акакиевича.

Эйхенбаум метит в концепт «гуманного Гоголя» уже в названии своей статьи. «Шинель» не написана, не создана, не нашептана ангелами свыше. «Шинель» именно сделана. И вот этот технический аспект делания вещи в случае Гоголя оказывается чрезвычайно интересным. Эйхенбаум не сам придумывает, но актуализирует термин «сказ». Это такой способ письма, в котором мы имеем дело с рассказчиком особого толка. Рассказчиком, который описывает события не нейтральным языком. Очень часто в прозе рассказчик — это будто бы наблюдатель с точки зрения Бога, описывающий происходящее языком без стилистической окраски. Гоголь и писатели его типа (потом это до виртуозности доведет Лесков; в современной Эйхенбауму литературе — горячо им любимый Зощенко; позже — Платонов) — это писатели, которые наделяют рассказчика странным, как бы затрудненным речевым аппаратом. И Эйхенбаум анализирует именно особенности стилистической манеры гоголевского повествователя.

Многие авторы — среди них Луначарский, будущий нарком просвещения, и Викентий Вересаев — обрушились на Эйхенбаума за то, что он ставит перед Гоголем какую-то «унылую техническую задачу». Какая разница, какие там суффиксы использует Гоголь, когда это великое произведение о маленьком человеке? Но для Эйхенбаума чрезвычайно важно показать, как гоголевская стилистика сталкивает два очень разных пласта речи.

Это, с одной стороны, каламбурность — потому что Гоголь смешной, он все время играет с языком, употребляет слова в странных значениях. Мы невольно хмыкаем, когда наталкиваемся на очередное двусмысленное словоупотребление у Гоголя. И эту самую комичную каламбурность Гоголь резко сталкивает с патетикой, с возвышенным и сентиментальным лексиконом. И через это столкновение Эйхенбаум очень аккуратно показывает, как Гоголь остраняет наше восприятие языка.

Таким образом, для Эйхенбаума сказ Гоголя оказывается не повествованием о маленьком человеке, к которому нужно вызывать сочувствие, а стилистическим этюдом по виртуозному столкновению двух разных пластов лексики. И поскольку этот сказ с такой мощью действовал на современников, поскольку этот текст оказался в центре русского канона и поскольку демократические критики с восторгом писали именно об этом сочувствии, — это и есть лучшее доказательство того, что Гоголю его стилистический эксперимент удался.

Собственно, здесь формальный метод и превращается в метод. Эйхенбаум внимательно читает текст и демонстрирует, как разные стилистические уровни влияют на общий замысел и общий эффект произведения. Вот здесь мы и понимаем, что такое остранение. Пусть только на одном из уровней текста — на стилистическом, — хотя остранение может проявляться и на сюжетном, а в поэзии — на уровне ритма, рифмы и так далее.

Если мы продолжим разговор об истории сообщества формалистов, то будем вынуждены перейти к последнему нашему ключевому слову — «кризис». Уже к середине 1920-х с ними произошла интересная вещь — то, что называется «страдание от успеха». Они неожиданно оказались в ситуации, когда стали чрезвычайно популярны в академической и литературной среде. Оказавшись в положении учителей, которые сталкиваются с учениками и последователями, формалисты поняли, что с их методом произошло то, о чем они писали, — он автоматизировался, превратился во что-то очевидное. Как дети эпохи революции, формалисты, подобно Троцкому, ожидали, что их революция будет перманентной, что они всегда будут продолжать генерировать новое знание. Но вдруг выяснилось, что их студенты, на их взгляд, впадают в систему самоповторов — идут за учителями, а не бунтуют против них. Это привело формалистов к кризису, и они стали искать разные способы выхода из него.

Было предложено два основных пути. Один из них предложил Юрий Тынянов — наверное, самый тонкий из формалистов. Человек очень мощного концептуального заряда, который, хотя и позже других присоединился к формальной революции, смог довести ее до очень сложного аппарата. Он действительно построил невероятно многоуровневую логическую систему. Путь Тынянова из кризиса формального метода был путем усложнения. Тынянов пытался объединить внимание формализма к имманентному анализу с историческим подходом. Для него была чрезвычайно важна идея литературного ряда — собственно литературных признаков произведения, к которым не примешивается ничего из окружающей реальности. И именно эту динамику литературного ряда он пытался распространить на всю историю литературы.

Результатом стали блестящие исторические исследования, собранные в книге «Архаисты и новаторы». Собственно, архаисты и новаторы — это и есть «племянники». А теоретическим выражением этих идей стал манифест Тынянова «Проблема стихотворного языка». Потрясающая книга, которую почти невозможно пересказать, в этом смысле она больше всего похожа на стихи Мандельштама. Есть даже гипотеза, что «Проблема стихотворного языка» — это скрытая книга о Мандельштаме, хотя Мандельштам в ней не упоминается, — идея столь же виртуозная, сколь и недоказуемая.

Другим путем выхода из кризиса формализма стал путь все того же Эйхенбаума. Он начинает разрабатывать проблемы литературного быта. И это был очень неожиданный теоретический ход, который коллеги Эйхенбаума — Тынянов и Шкловский — восприняли крайне неоднозначно. Им казалось, что Эйхенбаум как будто сдает литературный метод и идет на компромисс с торжествующей и воцаряющейся марксистской идеологией, поскольку марксизм требовал от исследователей изучения социологии, изучения того, как литература зависит от общественных условий. Формализм же ровно против этого и восставал: он утверждал, что литература руководствуется собственными законами, независимыми от обстоятельств общественного быта. И тут Эйхенбаум делает резкий поворот — такой кувырок через голову — и говорит, что исследователь не может целиком отрицать влияние социального ряда на литературный. Но исследователь должен установить, какие именно специфические факторы социального бытия литературы влияют на форму самого произведения. Он пытается объединить, казалось бы, необъединимое: антисоциологический формальный подход и социологию истории. И для этого он обращается к вопросу о профессионализации писателя.

Дело в том, что русские поэты XVIII века и начала XIX века никогда не были профессионалами. Они были дилетантами. Не в том смысле, что они не умели делать литературные произведения, в этом их не упрекнуть, — но делание литературы не было для них способом жизни, способом, если угодно, заработка. И даже не только заработка, а вообще поддержания собственного статуса. Поэт XVIII и первых двадцати лет XIX века — это чаще всего либо землевладелец, либо, что особенно распространено в XVIII веке, человек, зависящий от мецената. От какого-то старшего покровителя, который время от времени снабжает, скажем, Тредиаковского или Хераскова денежными вознаграждениями или дорогими подарками, благодаря которым поэт и живет.

По логике Эйхенбаума, в таких условиях вполне естественно доминирование в литературе жанра благодарственной или торжественной оды. Если ты зависишь от того, как часто покровитель пришлет тебе золотую шкатулку, полную бриллиантов, ты, пожалуй, напишешь ему оду. Это совершенно не отменяет факта, что благодарственные оды могут быть интересны в литературном отношении. Просто так устроена система существования литературы — тот самый литературный быт, который не является случайным социальным фактором.

То же самое происходит и в пушкинскую эпоху, и даже позднее, когда начинается эпоха толстых журналов в России и между ними в борьбе за читателя разворачивается ожесточенная литературная полемика. Естественно, что в такой ситуации люди начинают писать друг на друга эпиграммы, пародии, всячески оценивать чужую литературную продукцию. Это другой способ литературного быта. Или например, Толстой может много лет писать большой роман, потому что он может запереться у себя в имении и не зависеть от необходимости каждую неделю сдавать рассказ в газету, как это делает Чехов.

Вот это все Эйхенбаум объединяет в очень интересный каркас теории литературного быта, который, к сожалению, так и не был полностью написан. От этой идеи, которую он начинает разрабатывать во второй половине 1920-х, остались лишь несколько статей и одна книга — как раз посвященная Толстому и его ранней стадии профессиональной деятельности. Однако затем началась критика формализма, его разгром, и теоретическим дебатам уже не было места.

Как я уже сказал, формалисты в какой-то момент были настолько популярны, что с ними вступили в прямую полемику деятели высшей партийной элиты. В частности, Троцкий, который в начале 1920-х был самым влиятельным человеком в стране: Ленин был болен, потом умер, а Сталин еще только боролся за власть.

Троцкий и Бухарин писали статьи про формалистов, в которых слегка осуждающе похлопывали их по плечу. Они говорили: в принципе, то, чем занимаются формалисты, не бесполезно, не бессмысленно. Но при этом они низводили формализм до самых базовых арифметических операций: подсчеты звуковых повторов, подсчеты рифм, ритмика, анализ лексики — все это можно, но это не должно претендовать на полноценную эстетическую систему. За этим не стоит философской парадигмы, утверждал Троцкий. И он, как ни странно, был самым аккуратным среди критиков.

Потому что вслед за его достаточно корректной научной полемикой (как и полемикой Луначарского и Бухарина) со страниц разнообразной периодической печати против формалистов была открыта настоящая кампания по уничтожению. Начали публиковать практически литературные доносы. Хотя доносов в сталинском понимании в 1920-е еще не существовало, но, по сути, это были призывы запретить и уничтожить формализм как нечто противоречащее марксистской догме. Если формалисты не изучают общественную значимость литературных произведений, то их не должно существовать в интеллектуальном поле. Таков был посыл огромного количества критических статей, которые в это время появлялись в периодике. И, говоря «огромного количества», я не приукрашиваю. Думаю, это может составить проект многотомного издания — документация кампании по дискредитации формализма.

За публичным шельмованием вскоре последовало и партийное. Формалисты, которые в то время были сосредоточены в ленинградском Институте истории искусств, были уволены. Сам институт был по сути уничтожен — точнее, реорганизован, включен в другую академическую институцию. Но суть в том, что их лишили места работы. Это был 1930 год: репрессии еще не в разгаре, их не расстреляли. Однако им фактически запретили вести научную полемику, быть теоретиками, разрабатывать формальный метод. И статья Шкловского «Памятник научной ошибке» стала высшей точкой отречения. После этого основное трио формалистов перестало заниматься теорией литературы. Это не значит, что они совсем исчезли. Тынянов ушел в литературу, Шкловский — в кино. Он стал сценаристом — чрезвычайно плодовитым — и, в общем, стал таким нормальным советским писателем, который вполне подчиняется правилам и за их пределы особенно не выходит. При этом в нем сохранилась дерзость, и, честно говоря, чтение поздних сочинений Шкловского — довольно горький опыт: чувствуешь его мощную интеллектуальную энергию, его желание дерзить, противодействовать, но при этом — чудовищную аккуратность и опасливость, которая, впрочем, завершилась большой победой: он выжил.

Эйхенбаум остался в литературной науке, однако предпочел заниматься тем, что довольно пренебрежительно называют вспомогательными дисциплинами. Я с этим разделением не согласен. Однако он действительно ушел в комментарии и текстологию. Он написал несколько биографических книг о Толстом, довольно ценных, но более традиционных. И до конца жизни писал комментарии к изданиям русских классиков — комментарии во многом до сих пор актуальные, но, конечно, лишенные того теоретического запала и задора, которыми блестели его ранние статьи: и про «Шинель» Гоголя, и «Литературный быт», и целый ряд других работ: монография о Лермонтове, монография о молодом Толстом, замечательная книга о мелодике русского стиха и так далее.

В общем, формальный метод исчез, и его смерть была ознаменована буквально административными мерами. Но при этом существует один вопрос, о котором исследователи формализма яростно спорят и по сей день: а что произошло бы, если бы Институт истории искусств не разогнали, если бы против формалистов не открыли кампанию по обливанию помоями в печати?

Многие считают, что формализм и так входил в свою последнюю стадию: «Литературный быт» Эйхенбаума был отступлением от формального метода, и эта «сдача на службу социологии» была своего рода оппортунизмом. Лично я так совершенно не считаю. Мне кажется, это была эпоха зрелости. Потому что ранние утверждения Шкловского о том, что «сделанное в искусстве неважно», — это, конечно, мощный юношеский максимализм: крайне плодотворный, но не слишком содержательный. И то, что намечал Эйхенбаум в своих поздних работах — попытка выйти к разговору о социальном бытовании литературы, но выйти с новых позиций, с учетом существования формализма, — это и было очень мощным теоретическим импульсом. Импульсом, который сегодня как будто активно воскрешается.

Сейчас существуют новые, ужасно интересные исследования, которые занимаются ровно этим — социальной историей литературы, которые при этом описывают ее все-таки как литературу. Не как «материал для психологии народов и обществ», а как специфические художественные формы, которые определяются широким спектром факторов общественной истории и общественной жизни.

И в этом, наверное, есть будущее формализма. Появляются книги, скажем, Михаила Макеева — о том, как экономическая политика Некрасова связана с формой его стихов и как ведение журнала «Современник» влияло на появление его произведений. Или совсем недавняя книга Екатерины Ляминой и Натальи Самовер — о том, как литературная репутация Крылова, по сути, определила его корпус сочинений и влияла и на его собственное самовосприятие, и на восприятие Крылова потомками. Или книга Дарьи Хитровой, вышедшая по-английски, о читателях поэзии пушкинской поры.

Все это в нас живет. Ученые ссылаются на формалистов до сих пор — и не только ритуально, не так, как в советские времена ссылались на Ленина. Формализм остается живой мыслью, которая, возможно, сейчас входит в свой расцвет. И поэтому думать о формалистах до сих пор удивительным образом интересно. Хотя если бы кто-то другой сказал, что научные труды столетней давности настолько захватывающи для современных исследователей, я бы, может быть, и не поверил.

_____

Реклама. АНО «Дом творчества писателей в Переделкино», ИНН 9705146848

erid: 2W5zFK485XW