«Обычно я превращаюсь в кошку или попугая, когда разбираю старые книги»

Интервью с сотрудниками тверского букинистического магазина «Что делать?»

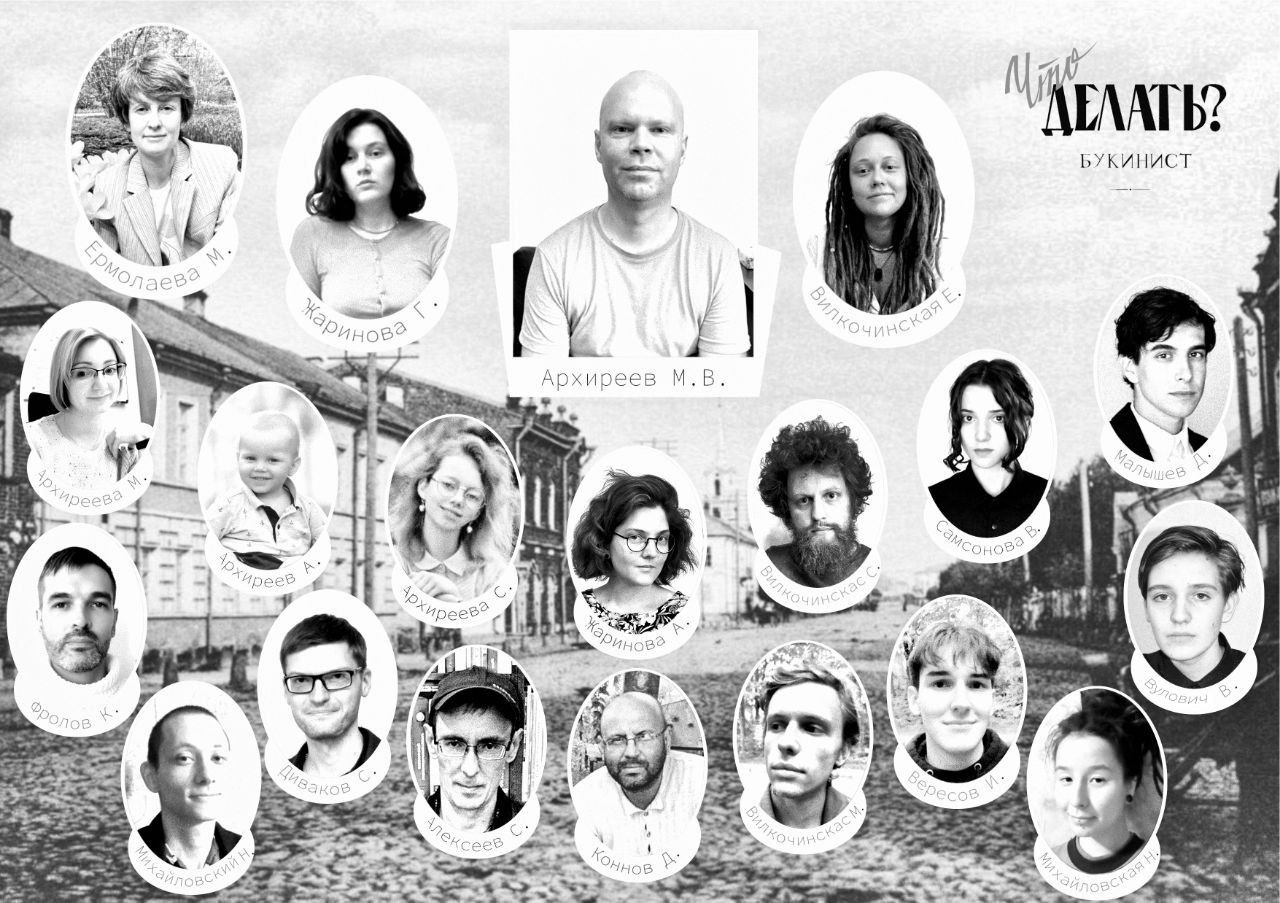

Все фото в материале предоставлены сотрудниками букиниста «Что делать?»

У всех независимых книжных есть что-то общее, но у каждого из них — свое лицо и характер, и особенно хорошо это видно на примере локальных магазинов, организованных энтузиастами и формирующих вокруг себя сообщества. С сотрудниками одного из них, тверского букиниста «Что делать?», Даниил Малышев поговорил о книгах и чтении, продаже ковров и индексе крокодила.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Как менялось ваше отношение к книгам и практике чтения в ходе жизни?

Михаил Архиреев: В детстве я, признаться, читал мало, был малочитающим советским ребенком. Мне страшно нравилась повесть о Гавроше — главу из романа Гюго «Отверженные» в советское время публиковали отдельно, как детскую книгу. Наверное, до сих пор этот герой, смелый и веселый мальчик, который живет в слоне (это была такая статуя в Париже), — моя ролевая модель. Мне нравился Жюль Верн, а еще роман «Земля Санникова» — приключенческая литература, но даже ее я читал мало. В перестройку, когда был еще сравнительно маленьким, начал читать очень много газет и журналов — в то время они были чрезвычайно интересные. Историю и литературу я изучал по периодическим изданиям. Это интересный опыт: я читал мало художественных книг, но очень много прессы. Мой отец — советский интеллигент, экономист по образованию — выписывал неимоверное по нынешним временам количество журналов: толстые журналы вроде «Нового мира», а также «Знание — сила», где, например, я впервые прочитал Пелевина, а также «Комсомольскую правду», «Московский комсомолец» и прочее. Все это формировало тогдашний идеологический и интеллектуальный ландшафт.

А уже в юности прорвало — читал взахлеб, и чтение стало для меня способом убежать от того, что происходило вокруг. Лет в четырнадцать-пятнадцать я начал читать много самой разной литературы, включая почти подряд всего Достоевского, которого я полностью «зачитал» к концу университета. А с поступлением после школы на Тверской филфак в 1994 году началась отдельная история. Мы читали запоем, при этом ненавидели программу и считали «правильным и нужным» совсем другое. Мы погрузились в канон постсоветского интеллигента-западника: Сартр, Камю, Беккет, Лео Перуц, Борхес, Кортасар, Маркес, Пруст. Неизбежный Кафка, конечно, — весь. Читали сборник «Театр парадокса», философию Маркузе. Нам тогда казалось, что та литература, которую преподают на филфаке (а у нас был хороший уклон в русскую литературу), — это устаревшая дичь, а вот это новое — и значит, правильное.

Позже, когда я работал редактором в книжном издательстве в Доме русского зарубежья, чтение стало профессиональным. Я вычитывал много текстов и читал книги по профессии. В качестве редактора в основном приходилось работать с гуманитарной литературой: по истории России, истории русской эмиграции, с воспоминаниями и мемуарами. С мемуарной литературой мне нравилось работать как редактору больше всего, потому что, несмотря на возможную идеологизированность и предвзятость, она оказывается прекрасным источником для понимания умов и сердец людей той эпохи, которой она принадлежит.

Затем был огромный период, лет семь, когда у меня было отторжение от русского языка, и я читал исключительно на английском в оригинале. Со словарем я прочитал столпов американской и британской литературы: рассказы Джойса, Ивлина Во (его я очень ценю и люблю), Моэма, Сэлинджера, битников, Стейнбека, что-то из Фолкнера, Буковски и десятки других имен. Со временем я обращался к словарю все меньше и меньше.

Сейчас, последние пять — семь лет, я занимаюсь букинистикой. Это бизнес, и на последовательное чтение времени почти не остается. Но я не могу сказать, что читаю мало: когда разбираешь книги, читаешь аннотации, надписи, — смех смехом, но в итоге объем прочитанного текста получается большим. Однако целиком в год я прочитываю максимум книг десять — пятнадцать. Я стараюсь читать их очень внимательно и получать от этого удовольствие.

Елизавета Вилкочинская: Я с детства много читала, но организовано это занятие было весьма беспорядочно. Телека не было, как и запрета на любую литературу: в семье считалось, что книги — безусловное благо. Я выросла на «Властелине колец» и «Гарри Поттере», читала Дюма, Саббатини, анимешные фанфики, массовые книжные сериалы, О. Генри, Пушкина, Чехова, учебник древнегреческого, Льюиса, Библию и так далее. Годам к 15 я с согласия родителей тырила книги из их комнаты — так были прочитаны Пелевин, Гавальда, Акунин [объявлен властями РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов] и прочее актуальное в нулевых. Потом был филфак, горы классики и научной литературы, работа в школе, диссертация по Сорокину — в общем, книжки были всегда. Одно время я, пришибленная филфаком, относилась к книгам неприлично серьезно, пыталась судить о людях по принципу читает/не читает, но пришла к выводу, что такое отношение только портит удовольствие, и вернулась к модели своего безалаберного детского чтения всего подряд. Этот подход упрощает работу в книжном магазине: когда читаешь ради кайфа, окружающие полки не давят на тебя своей непостижимостью. Из болезненно-необъятного книжный магазин превращается в просторный и многообразный мир.

Иван Вересов: Культуры чтения в моей семье не было, поэтому в детстве я воспринимал чтение как некоторую рутину, которая необходима, чтобы не получать двойки в школе. Позже, в 10-11 классе, я начал читать большие произведения из школьной программы, научился читать подолгу с погружением в текст, не отрываясь.

Уже в университете я открыл для себя, что можно читать математическую и техническую литературу как художественную и получать от этого удовольствие. Сейчас же, работая в новом магазине с книгами «Ад Маргинем», я могу взять случайную книгу с полки нашего магазина и прочесть ее. Такой выбор по обложке, с одной стороны, всегда приключение, поскольку даже после прочтения аннотации не можешь знать наверняка, что именно тебе принесет эта книга, понравится она тебе или нет; с другой же стороны, это также некоторое испытание — ответить самому себе за выбор книги и дочитать ее до конца, несмотря ни на что.

Василий Вулович: В детстве как-то сразу было ясно, что чтение это естественно, правильно, приятно, полезно и вообще отличает человека от животного. Так мне дома объясняли, по крайней мере. Начиналось все с классического англофильского набора от Кэрролла до Льюиса (тогда К. С., много позже будет М. Г.), которых мне по традиции читали вслух, и, конечно, с библиотеки. Сначала это была семейная домашняя библиотека: полки с зубодробительной дедушкиной геологией, антично-белыми томиками бабушкиной архитектуры и бунтарской родительской россыпью с Библией, инженерией, Сартром, фантастикой и Толкином. Ну и собрания сочинений, куда без них! Пребывало все это в страшном хаосе, поэтому отдельным увлечением было копаться, зачитываться, находить, а зачастую и создавать для этой разношерстной подборки собственный порядок. Вероятно, там и тогда интерес к книжности как таковой и зародился. В школе стало понятно, что читать по возрасту и по программе — это совсем уж скучное и простое занятие, и со временем в кругу чтения появились Чернышевский (!), Набоков, Шолом-Алейхем, Павич, Кафка и Аронзон, а когда передо мной открылись двери хранилищ городской библиотеки, стало, конечно, совсем весело, потому что на голову свалились сразу Пропп, учебник по германскому языкознанию, «Русская заветная идиоматика», Маркс и «Научная библиотека» НЛО. В библиотеке мне тоже часто казалось, что что-то стоит не на своих местах, а иногда и вовсе зазря пропадает в пыльных хранилищах, по поводу чего велись ожесточенные споры с местными библиотекарями, заканчивавшиеся, как правило, не в мою пользу. Тогда, в школе, как сейчас кажется, я читал больше, чем когда-либо. С поступлением в университет интересы устаканились, а интеллигентская просветительская установка, согласно которой чтение — безусловное благо, окончательно разбились о суровую взрослую реальность, где книгочейство почти никогда не равно «интеллектуальности» и даже «интеллигентности». Это хоть и здорово отрезвило, но и сильно поумерило читательский пыл. Круг чтения ограничился почти только учебной и профессиональной литературой в диапазоне от Шолема и Бубера до Якобсона и Лабова да редкими рекомендациями друзей. В последние годы, во многом под влиянием работы в «Что делать?», эта система претерпевает очередные изменения.

Влияет ли работа в книжном магазине на оптику восприятия чтения? На что вы опираетесь сейчас при выборе книг для себя?

МА: Раньше я смотрел на книги исключительно со своей филологической колокольни. Сейчас же я вижу тот массив литературы, который предлагает наша культура, совершенно другими глазами.

Постоянное взаимодействие с десятками покупателей — это бесценный опыт. Ты начинаешь понимать, как разные люди выбирают книги, что они читают, каковы их внутренние запросы. Ты постоянно подбираешь литературу для знакомых, друзей, читателей магазина, и у тебя вырабатывается навык: вот эта книга может подойти тому-то, а эта — не подойдет. То есть ты начинаешь видеть книжный мир глазами самых разных людей, и это невероятно расширяет твое восприятие не только литературы, но и культуры в целом.

Что касается моей личной практики чтения за эти пять лет, то она изменилась в сторону большей осознанности и избирательности. Я окончательно смирился с тем, что времени у меня не так много, как двадцать лет назад, поэтому теперь я выбираю книги, которые, как я надеюсь, произведут на меня настоящее впечатление.

Я научился без всяких угрызений совести откладывать и не дочитывать то, что не подходит. Раньше я мог мучиться из-за этого, чувствуя какую-то обязанность себя доконать. Сейчас же: нет так нет. Если книга по-настоящему цепляет и будоражит, даже если она сложная и требовательная, она так или иначе будет дочитана. А если нет... что ж, значит, не сейчас. Может быть, в следующей жизни.

ЕВ: В книжном магазине очень легко играть в мистику. Например, вспомнил ты на ночь глядя Генри Дэвида Торо, а на следующий день — бац, приносят книгу его коллеги Ральфа Эмерсона. Ну чем не чудесное совпадение? Из-за того, что книжек много, по ним можно далеко и долго путешествовать в разные стороны. Все прочитанные мной за последние пять лет книги так или иначе связаны между собой — эта связь не всегда очевидна, но она есть.

ИВ: До работы в книжном я делал упор на математическую или техническую литературу. Теперь же для того, чтобы знать, какие книги я продаю, я стараюсь читать все подряд из гуманитарной сферы. Взгляд часто падает на ту книгу, о которой я не могу ничего сказать покупателю, просто взглянув на обложку. Помимо этого, также появилась потребность читать больше «книг о книгах», чтобы понять для себя, почему мои коллеги с точки зрения оформления считают одну книгу плохой, а другую — хорошей.

ВВ: Влияет, безусловно: успокаивает. Когда через и вокруг тебя проходит столько совершенно разных книг, общий их статус, конечно, понижается. Это не сравнимо ни со школьной, ни с университетской, ни с городской библиотекой, где все более или менее статично, где ты спокойно движешься от книжки к книжке. Большинства книг ты можешь и не замечать. Здесь совсем по-другому. В какой-то момент перестает казаться, что этот массив вообще можно охватить, да даже аннотации все прочитать с содержаниями. И ты успокаиваешься, становишься разборчивее, не тащишь на прикроватный столик все, что кажется минимально интересным, просто не можешь себе этого позволить, потому что и так уже некуда ставить. Это косвенно помогает тебе и со спецификацией собственных интересов, когда, взяв потенциально «интересную» книгу в руки, понимаешь, что не так уж она и интересна. И со спокойной совестью откладываешь в сторону. Ну и с домашней библиотекой расстаешься проще; не без горечи признаешься себе: это уже никогда не будет прочитано или перечитано, поэтому и хранить это смысла нет, а вот это действительно ценно. Постепенно находится баланс между мгновенным интересом и способностью быстро понять, настолько ли необходимо прочесть именно эту книгу прямо сейчас.

В этом году букинисту «Что делать?» исполнилось пять лет. Можете ли вы выделить некоторые этапы развития магазина, или все развивалось достаточно плавно?

МА: Да, можно выделить несколько этапов. Первые примерно два года (еще до открытия нынешнего магазина) были периодом наивным, ученическим, когда все только начиналось, мы набивали шишки и учились на своих ошибках.

Затем мы открыли магазин в центре Твери, и вот уже пять лет работаем на одном месте. Это такой период устойчивой работы.

Сейчас, я надеюсь, мы вступаем в новый этап. У нас открылся новый магазин, уже новой книги, и мы пытаемся расширяться в этом направлении.

Моя главная надежда сейчас — что новый магазин расширится и утвердится. Хочется, чтобы у нас получился большой, настоящий книжный, где можно будет купить все достойные новинки, выходящие в России. Если они, конечно, будут выходить.

ЕВ: Все развивалось как бог на душу положит, конечно, но некоторые этапы я бы выделила. На второй год работы к нам с Михаилом присоединилась Маша Ермолаева и очень большую часть работы с букинистикой взяла на себя — она книжник со стажем, в нулевые они с мужем держали магазин «умной» литературы на первом этаже Горьковской библиотеки. А еще с нами стала работать Галя Жаринова — не только как продавец, но и как дизайнер-верстальщик. Собравшись такой компанией, мы пошли вразнос: во-первых, запустили издательский проект; во-вторых, сделали фестиваль «Бульвар»; в-третьих, начали издавать газету. А когда появилась идея открыть второй магазин, к нам присоединились Вася и Ваня, и я не представляю, кто лучше их справлялся бы с этой работой. В общем, каждый новый этап жизни магазина — это новые люди. Надеюсь, впереди еще много таких знакомств и новых этапов. Главное, не торопить события и всегда дожидаться подходящих людей.

Как так вышло, что в одном из главных полиграфических центров, в Твери, на момент появления «Что делать?» не было ни одного букиниста и ни одного магазина с авторским подбором книг?

МА: До начала 2010-х годов в Твери было много книжных магазинов, которые достаточно успешно жили и даже процветали. Девяностые и нулевые были временем бума книготорговли. Но примерно к десятому году эта эпоха закончилась. Вероятно, иссякли и официальные, и неофициальные схемы, которые кормили многих в те годы.

Символической точкой стал 2014 год, когда в Твери закрылся старый легендарный «Букинист». Как я понимаю, у них закончился долгосрочный, еще советского периода договор на льготную аренду, а выстраивать новую бизнес-модель в новых условиях оказалось сложно. Это был конец целой эры советской и постсоветской книготорговли.

Крупные сети, возникшие в те же девяностые, выжили, но они работают по своим законам. А в центре города образовалась нехватка небольших, «задумчивых» книжных магазинов. И эта пустота сохранялась несколько лет. Наверное, просто не нашлось сразу энтузиастов, готовых этим заниматься.

Примечательно, что несколько независимых культурных проектов, в том числе и наш магазин, появились в городе практически одновременно в 2017-2018 годах: лектории «Рельсы», «Живой город». Это был общий тренд. Я связываю это с тем, что в Твери стало более цивилизованно и комфортно жить. Появились люди, которые, возможно, устали от столичной жизни и захотели вернуться и строить что-то свое здесь, в родном городе.

ЕВ: В десятых у нас еще не было травмы виртуальной реальности, интернет был удобным пространством для хранения информации, поэтому книги на бумаге ощущались как скучный атрибут ушедшей эпохи. Сетевые книжные магазины, наследие девяностых, выживали за счет канцелярки и учебников. Сейчас, мне кажется, бумажная книга переживает такой же ренессанс, как и физические носители музыки, как живые картины на холстах. Большая часть мира оказалась на экране, и, чтобы не потерять связь с миром физическим, люди стараются окружать себя его артефактами. Книга теперь скорее символ, а не источник информации. Вообще, это отдельная тема, в рамках которой можно говорить о том, что покупка книг и чтение — очень разные, часто не связанные друг с другом процессы.

Чем принципиально отличается букинистическая торговля от торговли новыми книгами? Какое из этих направлений вам интереснее?

МА: Для меня все началось с букинистики, и я до сих пор считаю, что это «правильно и верно» (естественно, в кавычках). А торговля новыми книгами — это «неправильно», но лишь потому, что любая новая книга через месяц становится старой и превращается в букинистику. Я как-то одно другому не противопоставляю: букинистика и новые книги — это части одного контекста. Старая книга на определенную тему, как мне кажется, должна стоять на полке в книжном магазине рядом с новой — точно так же, как мы расставляем их в домашней библиотеке. Моя идеальная цель — создать в магазине такой мир, где старые и новые книги живут вместе и читатель может найти их в одном месте.

Собственно, многие магазины в связи с ростом цен на книги в последние годы начали активно развивать у себя букинистические отделы. К тому же существует проблема недочитанности старых книг. Скажем, советские научные малотиражные книги по истории или антропологии 1950–1980-х годов у нас сметают за большие деньги, потому что многие темы, которые рассматриваются в них, не до конца рассмотрены, изучены. Книги «Науки», изданные небольшим по советским меркам тиражом — в пять тысяч или даже две тысячи экземпляров, — люди с удовольствием покупают у нас. В этом есть эхо советского книжного дефицита: получается, что люди покупают то, что недокупили их отцы или деды. Это подтверждает история с переизданием Проппа пять лет назад, которое стало бестселлером, а до этого были только малотиражные постсоветские переиздания. И таких потенциальных бестселлеров все еще много.

Ну а экономическая разница колоссальна: букинистика для нас здесь, в провинции, является основой выживания. Маржа на старые книги значительно выше. Торговля же новыми книгами с наценкой в 50–60% нерентабельна для небольшого магазина; мы можем брать их в основном под реализацию, и далеко не все издательства на это идут.

Поэтому новым книгам в нашем букинистическом магазине отведена роль скорее «красивой картинки». Я сознательно стараюсь не завышать на них цены, чтобы они выполняли свою приманивающую функцию. Это я говорю как торговец.

Но как читатель, я стараюсь отбирать для этой «картинки» те новые книги, которые я сам считаю правильными и вписывающимися в концепцию моего «идеального букиниста», формируя тем самым единый интеллектуальный пейзаж.

ЕВ: В букинисте вы можете провести весь день в поисках литературы по школьной программе для заполошной мамы троих детей и продать книг на тысячу рублей. В магазине новой книги вы можете поддержать смол-ток о современной японской поэзии и заработать в пять раз больше. В магазине новой книги можно заговаривать с каждым посетителем, а в ответ получать только вежливые улыбки. В букинисте можно безостановочно хамить всем подряд и сделать в дождливую среду кассу солнечной субботы. В общем, везде есть свои прелести. Я люблю оба наших магазина, жаль только, что нельзя выбирать место работы по настроению: типа проснулся с утра злой, так и подмывает уничтожить взглядом какую-нибудь вздорную бабку — а нет, у тебя смена в «Рельсах». Придется улыбаться приветливым хипстерам.

ВВ: Я, конечно, согласен с Лизой и разделяю ее боль и сожаления. В новом магазине все, не побоюсь этого слова, предсказуемо: ты знаешь, что у тебя стоит на полках, что стояло на полках и что будет стоять на полках в следующем месяце, а чего уже никогда не будет. Ты знаешь, сколько стоит каждая из них, все книги стоят ровно и по темам. Ты, может быть, даже прочитал все пресловутые аннотации и содержания всех книг. У тебя есть этот чертов каталог, который вечно требуют («А что ж вы катáлог не ведете?») в букинисте и которого там никогда не случится именно потому, что это букинист. И в этом его прелесть! Ты никогда не знаешь, что принесут буквально в следующую минуту: ПСС Донцовой, или библиотеку умершего дяди-венеролога, или вовсе ничего. В новом книжном ты, как бы то ни было, скорее предмет мебели, кассовый аппарат, в букинисте же некоторые покупатели могут прицельно приходить к тебе ради совета, компании или просто свободных ушей. Это, правда, не всегда радует. Как там у Пятигорского: «Как приятно иногда быть ненужным!»

МА: Вообще, у меня есть теория «копошилки». Существует онлайн-торговля, где все очень строго, четко и по полочкам, с рекомендациями, а есть офлайновые книжные магазины и, в частности, букинистические. Почему я, собственно, так держусь именно за букинистику: здесь присутствует некоторый беспорядок, но этот беспорядок функциональный. Ведь люди очень любят копаться в неупорядоченном. Это какая-то базовая потребность вообще всего живого, начиная от кошек и заканчивая, я не знаю, птичками. И людям тоже это свойственно. Когда люди, скажем, заходят к нам в букинист и видят свежепринесенные книги, они начинают неосознанно стремиться к ним: пытаются помочь, смотрят, как ты разбираешь эти книги, сами начинают их разбирать; тут же спрашивают, сколько это стоит. Это удивительно: в магазине множество уже расставленных книг, есть рубрикация, но они копошатся в этом и впадают в некое медитативное состояние, превращаются типа в кошку или попугая, да и я сам обычно превращаюсь в кошку или попугая, когда разбираю эти книги. Это чистый кайф разбора неразобранного. Во-первых, кайф от познания, открытия нового. Во-вторых, люди сразу же начинают распределять книги по категориям: таким образом происходит познание через категоризацию. Поэтому, я думаю, существуют и будут существовать букинистические лавки, блошиные рынки, антикварные магазины — это те места, которые позволяют людям утолять страсть к познанию мира через прикосновение к предметам: визуальное, тактильное и интеллектуальное, через разбор предметов, их распределение. Большую роль тут играет азарт: человек думает, что сейчас в этой куче новых, никому не известных книг, может быть, найдет то, что искал сто лет, или какую-то жемчужину. А если уже был опыт таких находок, тогда азарта еще больше. Тут включается классический архетип поиска золота в песке. Такие незабудки на гнилом поле: их только принесли, не успели распределить, может быть, еще скидку сделают.

Почему магазин называется именно так?

МА: Это очень яркое и запоминающееся название — название-вопрос. Оно сразу привлекает внимание и вовлекает в диалог. Конечно, здесь прямая отсылка к Чернышевскому, но для меня это в большей степени универсальный «русский вопрос», наследие целой традиции — от просветительства XIX века до советской эпохи. Это ироничное и в то же время очень нагруженное название.

С одной стороны, это личная история. Мой отец, как и многие советские подростки его поколения, искренне восхищался Чернышевским, а Рахметов был для него героем-образцом. С другой стороны, Чернышевский — это и культурный персонаж, которого, скажем, Набоков так хорошо подобосрал в романе «Дар», сделав его еще более интересной фигурой. Да, сегодня его пафос может казаться неактуальным, но он остается мощным культурным символом.

К тому же вопрос «Что делать?» задавали не только Чернышевский, но и Толстой, и Кропоткин, и Ленин. Это очень емкая и глубокая фраза.

Но, если говорить начистоту, в нашем коммерческом предприятии важен был и кликбейт — чтобы название цепляло и запоминалось. И кажется, это получилось. Люди спокойно звонят и говорят: «Это букинист „Что делать?“». Вопрос не вызывает диссонанса, он стал привычным. Так что это название попало и по смыслу, и по маркетингу.

Сколько человек в команде магазина и чем они занимаются?

ЕВ: Сейчас регулярных сотрудников пятеро — Михаил, Маша, Вася, Ваня и я. Михаил занимается самой ответственной работой: ведет соцсети, общается с поставщиками, возит поставки. Маша неутомимо разгребает книжные завалы в букинисте, оценивает книги и расставляет их по полкам. Вася доводит стеллажи до почти стерильного порядка и удерживает наш склад в рамках приличия. Ваня таскает коробки с книгами, вносит их в базу, а в свободное время тщательно изучает ассортимент. Я занимаюсь всем, что остается: счетами, организацией корпоративов, афишами мероприятий и прочей ерундой. За кассой сидят все. А еще вокруг нас существует огромная компания друзей — без помощи этих тридцати с лишним человек мы не сделали бы и половины того, что имеем.

МА: У нас работает замечательная команда, и ее костяк составляют филологи и лингвисты. Это очень хорошая, творческая компания, в которой хочется жить, работать и «совершать подвиги». Здесь рождается много идей — деловых, издательских, творческих.

Елизавета Вилкочинская — почти кандидат филологических наук. Василий — лингвист, знаток языков. Галина Жаринова — тоже лингвист, а по совместительству еще и верстальщик; она автор макетов нескольких книг нашего издательства.

Но команда у нас разнообразная. Иван Вересов — математик, очень талантливый и внимательный программист. Стефан Вилкочинскас — тоже программист, а также наш художник и арт-директор.

Отдельно стоит сказать о Марии Ермолаевой. Это книготорговец с огромным опытом, настоящий ветеран, «сорок лет на подводной лодке». У нее в 1990–2010-х годах был свой магазин гуманитарной литературы (он располагался в Тверской областной библиотеке), который, к сожалению, закрылся в 2017 году.

Расскажите о своих издательских проектах. Чем обусловлена такая любовь к Джойсу? Правда ли, что в Твери где-то установлен памятник автору «Дублинцев»?

ЕВ: Когда я пришла в «Что делать?», о Джойсе я знала только, что он ирландец. Я уже не помню, почему я взялась за «Улисса» — скорее всего, вняла твоим рекомендациям. Тогда же ты познакомил нас с Сергеем Диваковым, у которого n лет валялся перевод нескольких глав Finnegans Wake. А дальше все как в тумане: Сережа пишет комментарии, Стефан рисует обложку, Галя верстает, Михаил редактирует, и вот мы уже едем в типографию за тиражом... А спустя год или два Галя и юный телемит Марк затеяли хулиганский эксперимент — и получилась вторая книжка Джойса: детская сказка «Кот из Божанси». В том же году мы в первый раз решили отметить Блумсдэй, весьма бесхитростно: взяли каждый по «Улиссу», по бутылке спиртного и пошли гулять по Твери. Стефан подготовился отчетливее: он изваял из глины голову Джойса и предложил торжественно установить этот памятник в городе во время прогулки. Памятник с удовольствием сопровождал наше путешествие по кабакам и, по всей видимости, был все-таки воздвигнут, но никто, увы, не помнит где: мы всегда отмечаем Блумсдэй с полной самоотдачей.

В общем, Джойса мы любим, но им наши издательские амбиции не ограничиваются — за пять лет мы издали еще сборник стихов Насти Каменской и манифест Алексея Гана «Конструктивизм».

МА: Наши издательские задумки довольно спонтанны. Идеи рождаются прежде всего из лекций, которые проходят у нас в магазине, и из дружбы с нашими дорогими лекторами, которые в основном из университетской или околoуниверситетской среды Твери и не только.

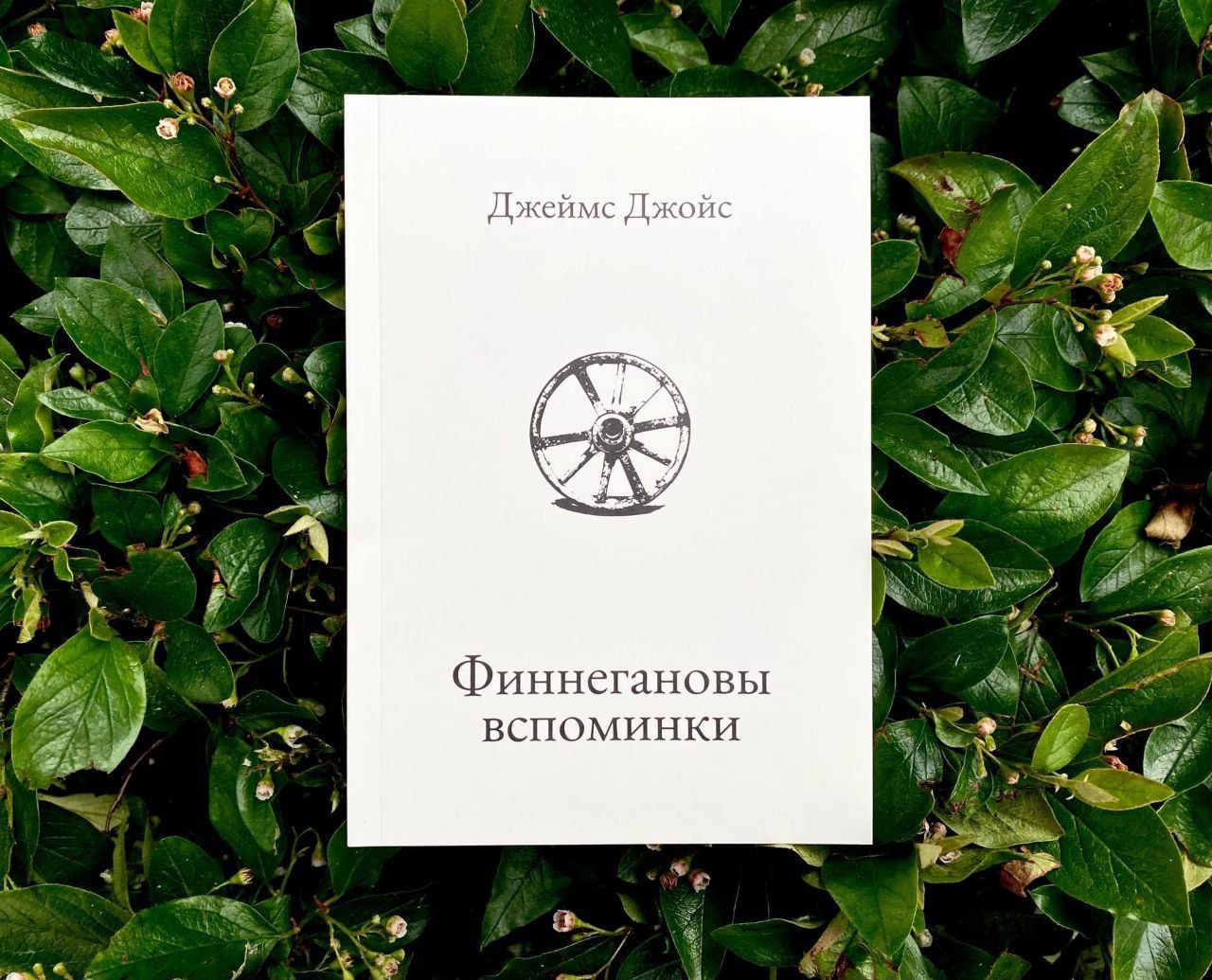

Первой нашей книгой стали фрагменты романа «Финнегановы вспоминки» Джеймса Джойса в переводе Сергея Дивакова. Он не только перевел фрагменты, но и подготовил комментарии и предисловие. Это издание стало нашим первым опытом и неожиданно разошлось тиражом в 500 экземпляров по всей России — в Москве, Питере, других городах, мы даже делали допечатку. А родилось все это из лекции о творчестве Джойса, которую Сергей прочитал в нашем магазине.

Вторая книга тоже выросла из джойсовской темы. Наша сотрудница Галина Жаринова, переводчик и верстальщик, перевела с английского сказку Джойса «Кот из Божанси». Эта книга публиковалась в Британии и даже Чехословакии как детская под названием «Кошка и черт». В России же она выходила только в журнале «Иностранная литература» в 1990-е, и наше издание стало первым отдельным и иллюстрированным. Эта «взрослая книжечка для чтения детям» тоже разошлась — мы планируем ее допечатать.

Третьей книгой стал сборник стихов Анастасии Каменской «Живые существа». Анастасия — культуролог, историк книги, филолог и поэт, которая также читала у нас лекции. Это очень хорошая поэзия, простая, при этом культурно нагруженная.

Кроме того, две книги мы выпустили в коллаборации с издательством «Ад Маргинем». Это научные переиздания авангардных книг 1920-х годов, вышедших в свое время в Твери. Первая — манифест Алексея Гана «Конструктивизм», первоначально изданный в Твери в 1922 году. Вторая — сборник статей «О театре», вышедший впервые там же и тогда же. В то время здесь сформировалась уникальная среда для деятелей левого авангардного искусства, были свои издатели и художники.

Если все сложится, то уже в этом году мы выпустим сборник лучших лекций, прочитанных в нашем магазине за пять лет.

Лиза, в своем канале ты часто пишешь о городских сумасбродах — с большой любовью, как мне кажется. В то же время многие могут усмотреть в этом насмешку, и относительно недавно возникла дискуссия о снобизме книготорговцев. Что можешь сказать по этому поводу?

ЕВ: Кто бы что ни говорил, я своих психов и правда люблю. Ну как можно не любить аутичного душку Семена или веселого бича Санька? Или бабу Нину, которая со слезами на глазах рассказывает, как Жириновский подарил ей золотую цепочку? Нет уж, когда речь заходит о душевных отношениях, которые складываются у букинистов с их безумными прихожанами, я уклоняюсь от разговоров о снобизме — его в них нет и быть не может. Как это ни странно, городские сумасшедшие — наши самые преданные покупатели, мы под них подстраиваемся, чему-то у них учимся, ценим их внимание, переживаем, когда они надолго исчезают. О снобизме книжников говорят скорее в контексте бесед с рядовыми посетителями — потому что невыносимо скучно каждый день по пятнадцать — двадцать раз отвечать на вопрос: «О, а это библиотека?». Приходится как-то развлекать и себя, и вопрошающего нетривиальными ответами. Но это, я думаю, бремя любого работника сферы услуг. Просто так вышло, что книги в России ассоциируются с чем-то интеллектуальным, поэтому продавец книг, шутливо отвечающий на банальные вопросы, может показаться снобирующим задавакой.

МА: Я исхожу из того, что читатели, посетители нашего магазина, знают и понимают гораздо больше меня. Я постоянно учусь у людей, которые приходят в магазин, ведь у каждого из них — свой уникальный читательский и жизненный опыт, который порождает необычные и ценные взгляды на книжный мир.

Что касается городских сумасшедших и возможного снобизма, я занимаю четкую позицию: я абсолютно против снобизма и против каких-либо оценок покупателей. В своем кругу мы можем обсуждать что угодно — все мы люди и склонны к субъективным суждениям, — но выносить это на публику, а тем более оскорблять или унижать кого-то совершенно недопустимо. Кто я такой, чтобы кого-то осуждать?

Наш магазин, как то самое «третье место», неизбежно выполняет инклюзивную функцию. Это должно быть пространство, где принимают тех, кого часто исключают в других местах. Вот, например, к нам регулярно приходит бездомный Санек. Он всегда платит за книги 10–20 рублей, покупает самое дешевое, но для него это момент социализации, повышения самоощущения. Его здесь воспринимают серьезно, с уважением, он полноценный участник товарно-денежных отношений. Это по-настоящему важно. Главное — чтобы такие люди не чувствовали себя выброшенными из жизни, чтобы у них не возникало ощущения, что на них смотрят свысока.

После посещения последнего фестиваля «Бульвар», который организовал букинист, я окончательно утвердился во мнении, что таким отчаянным делом, как книготорговля, могут заниматься только в достаточной степени сумасшедшие и по-хорошему отлетевшие люди, так что, я думаю, в этом смысле вы равны со своими «прихожанами». Расскажите о фестивалях и других публичных мероприятиях, которые вы устраивали. Что более всего запомнилось?

ЕВ: Я же говорю: мы многому учимся у своих «поехавших». Да, книжный фестиваль в регионе — это абсолютно убыточное занятие. И не только книжный, кстати, — это знает каждый, кто хоть раз пытался организовать культурную движуху в маленьком городе. Надо просто очень хотеть праздника, готовиться к мероприятию как к вечеринке, не рассчитывать выйти в ноль — и все получится. Заманчиво? Если нет, вы психически здоровы. Если где-то начало зудеть и руки уже чешутся написать прокатчику шатров с «Авито» — поздравляю, это не лечится.

ВВ: Года два назад у нас была встреча с лингвистами из Института языкознания РАН Еленой Будянской, Тимофеем Корневым и нашей постоянной гостьей Ольгой Павловой. Речь тогда шла об их чукотской экспедиции к науканским эскимосам, и науканские эскимосы буквально присутствовали на лекции. Они специально приехали в Тверь, дополняли докладчиков, поправляли их произношение и рассказывали самые разные истории, а после лекции еще пели и танцевали. Я, несмотря на все фестивали, лекции и паблик-токи, каждый раз не без удовольствия — человеческого и лингвистического — вспоминаю именно этот вечер.

МА: Наша публичная деятельность в магазине делится на несколько типов. Прежде всего это лекции и презентации книг. За пять лет их прошли десятки на самые разные темы: история, архитектура, психология, социология, кино. Одним из самых запоминающихся событий этого года стал паблик-ток по книге Мишеля Фуко «История безумия в классическую эпоху» с участием культуролога Анастасии Каменской, историка-медиевиста Григория Бакуса и политолога Ильи Чалова.

Мы стараемся планировать события, хотя планы часто рождаются спонтанно. В ближайшем будущем у нас, например, запланирована презентация книги «Главное в истории книги» Ирины Великодной и Анны Марковой, а также лекция историка Руслана Червякова, посвященная феномену советской дачи.

Отдельное направление — это фестивали. Мы проводим их под названием «Бульвар» за свой счет и силами энтузиастов. Это небольшие, камерные форматы: в последнем нашем фестивале участвовало около пятнадцати издательств и книжных магазинов, включая «Ад Маргинем», «Желтый двор», НЛО. Мы сотрудничаем с местными площадками — как правило, это кафе и рестораны Твери. Мы договариваемся с ними о площадке, а участники сами привозят свои книги. Такой формат небольшого книжного фестиваля — или скорее книжной площадки — отлично работает в условиях маленького города и находит свой отклик.

Как появилась идея создания газеты магазина? В чем ценность этого, казалось бы, архаичного медиума?

ЕВ: Газету придумала я, это очередная реализация детской мечты в рамках книжного магазина. Мне кажется, я тащилась по редакторской работе с того момента, как увидела первую газету. Никогда не хотела работать в медиа и писать дурацкие новостные сводки, мечталось о чем-то своем, уникальном и красивом. Какое-то время делала шуточные номера для друзей, а потом осмелела настолько, что предложила Гале сверстать трушную газету, по-взрослому. Насчет ее ценности как медиума можно пофилософствовать в том же ключе, в каком я говорила о ценности бумажной книги, но мне она дорога просто как приятное развлечение. Тем более что Галя сразу идеально попала в мое представление о том, как газета должна выглядеть: она милая, дурашливая и озорная.

МА: Это абсолютно иррациональное желание — увидеть свои сиюминутные, ситуативные размышления напечатанными на бумаге. Когда текст напечатан, он словно бы обретает настоящую жизнь, как будто становится почти что книгой. А если уж вышла книжка — значит, стихи, или мысли, или что бы то ни было внутри совсем настоящие. Пусть так бывает далеко не всегда, но ощущение именно такое.

У нас вышло несколько номеров собственной газеты, и в основном они были тематические. Самый сильный номер, пожалуй, напечатали к выходу книги Алексея Гана «Конструктивизм» и к совместной распродаже с «Ад Маргинем». Мы сделали его полностью посвященным тверскому авангарду — получился шикарный выпуск. Для него писали очень сильные авторы: дала интервью Ольга Сафонова, прекрасный материал предоставила историк авангарда Анна Бражкина, издатель Сергей Черепихо.

Важно, что газета выходит без строгой периодичности, поэтому нет и сильной нагрузки на всех нас. Выйдет один раз в год — хорошо; выйдет пять раз — тоже здорово. Именно эта необязательность, отсутствие жестких рамок делает весь процесс сравнительно легким и по-настоящему творческим.

В какой-то момент вы определили и даже обозначили в чеке направления вашей деятельности: «КНИГИ. ВИНИЛ. КОВРЫ». И если торговля винилом, в общем-то, обычное дело для независимого книжного, то откуда взялись ковры?

ЕВ: История смешная. Однажды нам в очередной раз натащили коробок с книгами, которые предстояло разобрать. Мы перетаскивали коробки за занавеску, обшучивая со всех сторон, что если этого не сделать, то их обязательно купят, потому что наши прихожане — они что угодно могут купить. Вечером того же дня Михаил, задержавшийся на смене, написал мне: «Лиза, это, конечно, бред, но у нас купили ковер».

В конечном счете, когда имеешь дело со старыми книжками, ездишь по квартирам, которые либо только что купили со всем скарбом, либо продают. Книги, пластинки и ковры — атрибуты советской роскоши, с которой неохота заморачиваться, когда хочешь освободить стены. И что-нибудь обязательно отдают в довесок. Мне кажется, что начать торговать этими предметами вместе можно примерно с любой точки — мы попробовали зайти с книг; возможно, кто-то зайдет с пластинок или даже ковров — я бы на это посмотрела.

МА: Наш магазин называется букинистическим, но это понятие у нас сознательно размывается и расширяется, и винил играет в этом свою роль.

Музыка на виниле — это не просто дополнение, а важная статья дохода и полноценная часть концепции. Книги и винил очень хорошо взаимодействуют и дополняют друг друга, создавая единое культурное пространство. Посетителям нравится находиться в месте, где можно одновременно выбрать и книгу, и, скажем, альбом Джона Леннона Imagine в разных изданиях.

В нашем магазине спрос на пластинки заметно вырос за последние три года. И винил покупают не только из-за звука, но и как артефакт, как произведение искусства — из-за красивых обложек, вкладышей, буклетов. Это многосоставной объект: его можно слушать, читать, рассматривать, коллекционировать или подарить — аудиофайл не подаришь, например.

Книги и винил позволяют замедлиться. И то и другое — физические носители, которые требуют от человека переключения в другой режим. Чтобы читать бумажную книгу, нужно сесть или лечь, выделить для этого время. Чтобы слушать винил, нужно поставить пластинку на проигрыватель, перевернуть ее — и это тоже ритуал, который меняет состояние слушателя. Сама архаичность этих форматов становится функциональной — она заставляет быть более внимательным.

Здесь же работает и экономический аспект: человек более внимательно и уважительно относится к вещи, за которую заплатил деньги. Замедление, цена и тактильный контакт с носителем — все это создает эффект более глубокого погружения, будь то литература или музыка.

Ну и как я уже сказал ранее: носитель прежде всего артефакт. В последнее время к нам часто заходит пожилая женщина и продает нам различные советские издания — собрание сочинений Ленина, например. И на вырученную тысячу она покупает себе именной кирпич, который будет использован при строительстве колокольни. Уже много кирпичей накупила — и все с ее именем. Вот где «символический обмен и смерть». Я бы даже сказал, бессмертие.

Что такое индекс крокодила?

ЕВ: Жил у нас в городе некий Вася Грузин, как его называли, — из компании старых букинистов. Торговал книжками у себя на районе: у него на бульваре Ногина был гараж, под завязку набитый книгами — Донцова вперемежку с литпамятниками. Как-то раз мы поехали к нему покопаться в завалах и выудили оттуда немало сокровищ, набили целую машину. Вася был рад избавиться от значительной части книг, поэтому в довесок выдал деревянного крокодила с отломанным хвостом, которого привез не то из Турции, не то из Египта. Прошло месяца два, и мы узнали, что Вася Грузин умер. Что с его гаражом — до сих пор никто не знает. Книги, которые мы тогда у него купили, постепенно разошлись, а деревянный крокодил остался. Он прожил у нас около года, и каждый день его пытались купить, предлагали какие-то немыслимые деньги, но крокодил не продавался. А потом как-то раз Михаил продал его за двести рублей. Просто пришло его время. С тех пор у нас существует так называемый индекс крокодила: сумма, за которую в текущий момент продается то, что не продается. Так, за те же две сотки я однажды неожиданно для себя продала книжку про Золушку, которая висела в рамке на стене. Таких предметов много: пудовая гиря, которая предохраняет дверную ручку от ударов об стену, или фигурка Будды, которую мы ставим на чайник, чтобы у него не открывалась крышка, когда он закипает. Но вещи в магазине живут своей жизнью, и о том, продаются они или нет, мы чаще всего не знаем.

Как маскотами магазина стали два живых попугая и чучело полутора сурков (также известных как бобры)? Осуждаете ли вы анонимного таксидермиста?

МА: Нет, конечно, — он продлил им жизнь. Книги имеют право на продление жизни в букинисте? А чем сурки хуже?

ЕВ: Попугай Андрюха жил у меня дома, но однажды я поняла, что на работе провожу значительно больше времени, чем дома, и Андрей без меня скучает. Так было принято решение переселить Андрюху в букинист, а чтобы ему было веселее, к нему подселили подругу Светлану. На днях Света, увы, совершенно неожиданно и скоропостижно скончалась, так что теперь вдовец грустит один, но зато на полном самообеспечении — на кассе стоит коробка для сбора денег на корм попугаям.

С сурками история длиннее и веселее. Наша подруга Аня, упорная и внимательная к мелочам, покупала себе кровать и так старательно ее выбирала, что поиск кровати стал для нас ежевечерним развлечением. Однажды, когда мы в очередной раз просматривали объявления, среди кроватей увидели: «ЧУЧЕЛО 1,5 СУРКА». В описании было сказано: «Если вы видите объявление, значит оно актуально. Не надо глупых вопросов». Сурки на фотке были потешные, нас все это очень развеселило, мы добавили чучело в избранное и периодически проверяли, как у него дела. Прошло чуть меньше года, приближался Анин день рождения, и мы заставили ее сделать вишлист. Аня очень старалась быть серьезной, но под конец не удержалась и последним пунктом ее списка было: «Чучело 1,5 сурка все еще существует, так что не надо глупых вопросов». Мы не стали задавать вообще никаких вопросов, скинулись, купили сурков и написали про них песню. Сурки прожили у Ани три счастливых года, после чего переехали в букинист, потому что стали занимать слишком много места в квартире. Главное, что происходит с сурками в букинисте, — это ежедневное появление десятков новых версий о том, что это за звери. Были: белки, хорьки, суслики, сурки (редко), ондатры, а самое частое — бобры. Я не знаю почему. Мы уже сами на вопрос посетителей, кто это, отвечаем: бобры.