5 книг о том, как пенитенциарная система проникла в нашу жизнь

«Привет, это Бородихин» — такой фразой на протяжении нескольких лет я встречал читателей своих журналистских текстов в поясняющих «телегах», добавляя контекста, анализа и красок. С 29 сентября не пишу: в этот день мое издание, «Медиазону»*СМИ, признанное властями России иностранным агентом, добавили в список пораженных в правах «иностранных агентов», и писать свои «приветы» под обязательной по закону плашкой про «данное сообщение» я больше не могу. Статьи — запросто, а личное — не выходит.

В разговорах я часто срезаю собеседников репликой, что «Медиазона» — лайфстайл-издание. Если поначалу это было шуткой, попыткой вывести за пределы очевидного, то со временем фраза заиграла новыми красками. Когда «МЗ» запускалась, редакция подчеркивала, что политика в России переместилась в суды и тюрьмы, поэтому писать надо об этом. В 2021 году этот тезис нужно расширить: тюрьмы и суды распространились далеко за пределы своих стен.

Поэтому — да: сегодня запреты, тюрьмы и пытки стали лайфстайлом, и сегодня я расскажу о пяти книгах, объясняющих эти феномены с позиции исследователей, очевидцев и отчасти их создателей.

Американский социолог Эрвин Гоффман специализировался на анализе повседневных взаимодействий, изучая привычные приемы, которыми люди создают и поддерживают определенное впечатление о себе в глазах других. Для Гоффмана люди в своей обычной жизни похожи на актеров, которые переключаются между амплуа, — точно так же мы перемещаемся из ситуации в ситуацию, подстраивая собственный образ под собеседника и обстоятельства.

В обычной жизни — на работе и дома, в ресторане и спортзале — всюду мы корректируем «представление себя другим». Отдельно Гоффмана интересовали так называемые тотальные институты, то есть закрытые учреждения полного цикла — тюрьмы, психбольницы, монастыри, — которые помещают человека в определенную рамку, где корректировать свои образы в зависимости от ситуаций он больше не может. Напротив, институт последовательно лишает человека собственного «я» и формирует для него новое.

Означает ли это, что институт полностью стирает индивидуальность? Совсем нет: при любых внешних ограничениях люди находят способы противодействовать унификации и по-новому отыгрывать социальные роли (см. нашу рецензию. — Прим. ред.).

В определенной мере анализ дисциплинарной власти в работах Гоффмана и Мишеля Фуко, начинавшего чуть позднее, дополняет друг друга. Тот же Фуко отзывался о работе Гоффмана положительно, хотя критиковал социальные науки в целом, полагая их одним из механизмов формирования пенитенциарной системы в эпоху Просвещения.

Прекрасно усвоив уроки Просвещения, США располагают крупнейшим тюремно-промышленным комплексом в мире. Американское лидерство в этом вопросе несомненно и непоколебимо: в тюрьмах сидят свыше двух миллионов человек, и в абсолютных цифрах это вчетверо больше, чем в России. Если пользоваться трансатлантическими реалиями, число заключенных в США превышает население Филадельфии.

Именно в Филадельфии в 1787 году, на закате эпохи Просвещения, в гостиной Бенджамина Франклина собралось Филадельфийское общество облегчения страданий в государственных тюрьмах. Выступал Бенджамин Раш, который войдет в историю как один из «отцов-основателей» молодого американского государства и «отец американской психиатрии». Раш зачитал прокламацию: «Пусть в удобной части штата будет построен большой дом. Пусть он будет разделен на несколько комнат с одной большой залой для общего богослужения. Пусть будут предусмотрены камеры для одиночного заключения тех людей, что отличаются упрямым характером. Пусть дом будет снабжен материалами и инструментами для таких производств, которым потребно минимальное обучение или предыдущий опыт. Пусть к этому дому примыкает сад, в котором преступники могут иногда работать и гулять. Это место окажет благотворное влияние не только на здоровье, но и на нравственность, ибо прикосновение к простым и прекрасным вещам должно восстановить утраченную связь падшего человека с Творцом».

Так Раш провозгласил создание «дома покаяния», то есть первого пенитенциарного учреждения в современном смысле, который предполагает уход от жестокости публичных физических наказаний и реализацию идеи исправления через ограничения. Радикально гуманистическая по тем временам идея воплотилась через 40 с лишним лет, когда в Филадельфии достроили монументальный неоготический форт Eastern State Penitentiary, который обошелся федеральному правительству дороже, чем любое другое строительство. Инновационная планировка здания в виде колеса может внешне напомнить о пресловутом Паноптикуме, проекте идеальной тюрьмы, предложенном Иеремией Бентамом в 1780-х. Впрочем, внутри центральной точки «взора» на заключенных предусмотрено не было, зато архитектор спроектировал в камерах единственное окно в центре потолка, которое символизировало Всевидящее око Бога, каждому — свое.

Книга историка Джен Манион дает комплексное представление о том, как на заре американской независимости политический либерализм шел нога в ногу с развитием институциональных дисциплинарных практик. Если хочется составить представление о том, как идеи Паноптикума преломляются сегодня, стоит почитать работы Шошанны Зубофф о надзорном капитализме или пресс-релизы Департамента информационных технологий мэрии Москвы.

По запросу «история пыток» Гугл в основном выдает щедро иллюстрированные книжки с описанием железных дев, испанских сапожков и прочих, казалось бы, анахронизмов. Между тем в Темных веках история пыток ничуть не закончилась, о чем мы все прекрасно знаем.

Что отделяет пытки от «допустимого» насилия над личностью? В ту же самую эпоху Просвещения отношение к боли в культуре и обществе начало изменяться, закрепившись с либерализацией нравов: мы считаем, что необоснованное причинение боли нельзя объяснить.

Обмотанная красным скотчем швабра из саратовской тюремной больницы на короткий момент разбудила российское общество, привыкшее к будничной жестокости колоний, силовиков и просто всех окружающих. Это был «идеальный» случай: оправдать такое насилие в секулярной системе ценностей невозможно ничем.

«Я утверждаю, что понятие „пытка“ сегодня используется в системе права для обозначения формы жестокости, которую не одобряют либеральные общества», — пишет в своей книге антрополог религии Талал Асад. Согласно Асаду, риторика отречения и осуждения пыток является важным элементом публичной культуры современного либерализма. Эта риторика, с одной стороны, создает ореол секретности вокруг болезненной темы, а, с другой — производит ореол «разоблачения», если эпизоды пыток становятся известны.

Для книги классика постколониальных исследований пытки вовсе не являются магистральной темой. Однако эта работа важна для общего понимания того, как меняются общественные нравы — в том числе в сфере насилия над личностью; нравы, которые часто понимаются как данность, хотя на деле формируются богатым спектром идей и идеологий.

Как всякий сахалинец, «Остров Сахалин» я не очень люблю. Дело не в книге, сказываются долгие годы в атмосфере, где это первое произведение в жанре «О нас написал Большой человек с Материка». Чехов тут, Чехов там — поневоле тянешься к чему-то другому.

Очевидная альтернатива — книга Власа Дорошевича, который писал о сахалинской каторге через несколько лет после Антона Павловича, и писал иначе. Начинает фельетонист угрюмо, живописуя сложности долго путешествия из центральной России на Дальний Восток: «Провезти людей чуть не кругом света. Показать им мельком уголок земного рая — пышный, цветущий Цейлон, дать „взглянуть одним глазом“ на Сингапур, этот роскошный, этот дивный, этот сказочный сад, что разросся в полутора градусах от экватора, дать полюбоваться на чудные, живописные берега Японии, при входе в Нагасаки, — на берега, от которых глаз не оторвешь, для того чтобы привезти после всего этого к скалистым, суровым берегам, покрытым снегами в половине апреля, в эту страну пурги, штормов, туманов, льдин, вьюг и сказать: „Живите!“».

«Суровый» — точное слово. Сахалин того времени был настоящим тотальным институтом, который помещал в «свою рамку» не только каторжных, но и свободных людей, родившихся или оказавшихся на острове. На столетних фото из книги узнаются сегодняшние ломаные скалы, но никакие скалы не сравнятся с ломкостью жизни на Сахалине, да и что уж говорить — в России. Помнить об истории нашей общей боли ничуть не менее важно, чем следить за современной хроникой.

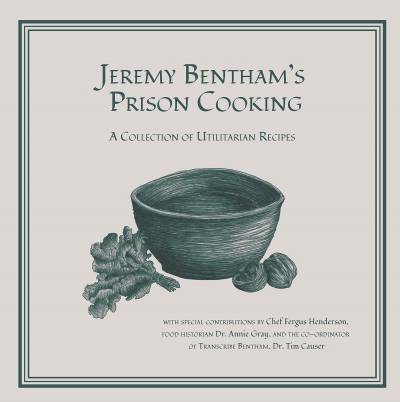

Напоследок вернемся к одному из ключевых участников дискуссий о тюрьмах, пытках и правах — английскому философу Иеремии Бентаму. Разбирать его сложное отношение к пыткам не будем, есть у него и более доступные труды.

Хотите готовить утилитарно — по рецептам самого идеолога утилитаристской политической теории? Тогда вам сюда: заботливо расшифрованные рукописи Бентама со списками ингредиентов, инструкциями по приготовлению и иллюстрациями. По этим рецептам, согласно предполагаемому замыслу философа, должны были кормить узников идеальной тюрьмы. Соответствующая серия рукописей была озаглавлена автором так: «Паноптикон: стряпня, ошибки современной практики».

Супы, пудинги, каши и пироги — все, что может доставить «все возможные удовольствия, испытываемые при удовлетворении голода и жажды». Главное, напоминает создатель идеи, посетившей его в городе Кричев (современная Белоруссия), — не варить ничего в медной посуде.