Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

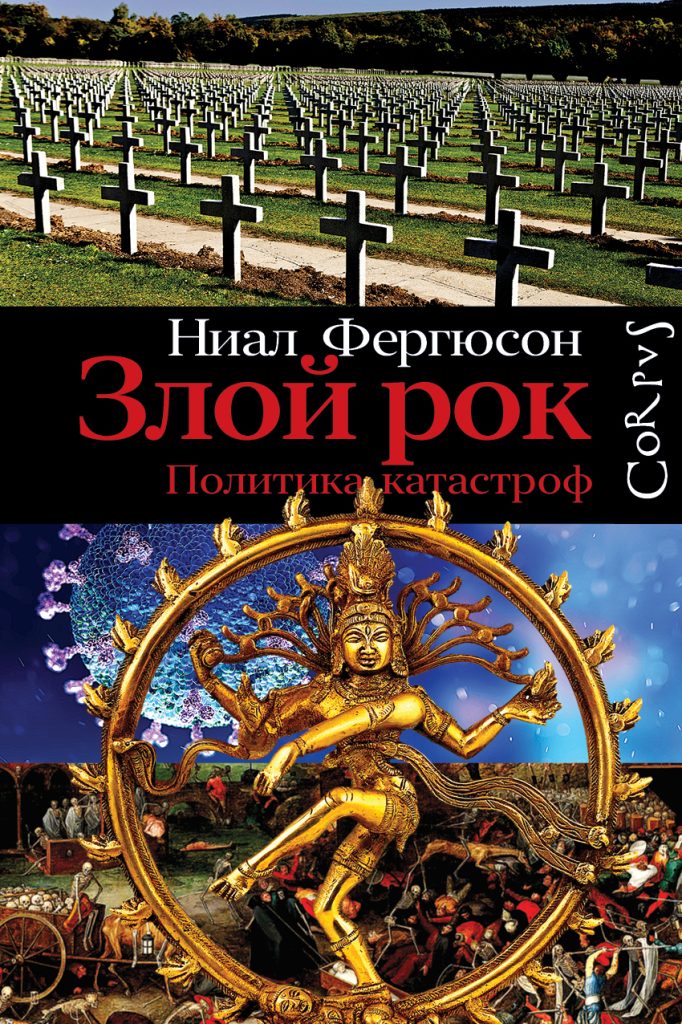

Ниал Фергюсон. Злой рок. Политика катастроф. М.: Corpus, 2023. Перевод с английского Владимира Измайлова. Содержание

От осмысления катастроф, то и дело случающихся с родом человеческим, никуда не деться. Вслед за разрушением Рима вестготами, впечатлившим Августина, за Лиссабонским землетрясением, потрясшим Вольтера, и за ужасами бубонной чумы в Лондоне, описанными Дефо, не мог не прийти черед и недавней пандемии COVID-19. Ниал Фергюсон, британский историк шотландского происхождения, закончил книгу о новой напасти еще в августе 2020 года, когда, пандемия, как мы знаем, была далека от завершения. В оправдание автор замечает, что «учиться на своих ошибках никогда не рано». Впрочем, понимая, на какой зыбкой почве он пока находится, Фергюсон ставит перед собой куда более грандиозную задачу: создать «общую историю катастроф», природных и рукотворных. К сожалению, впрячь вместе «коня и трепетную лань» «не можно», поэтому книга ожидаемо застревает в зазоре между широким историческим фоном, которому явно не хватает систематичности, и предварительными наблюдениями, которые еще мало годятся для обобщений, но так дороги автору — непосредственному свидетелю и участнику происходящего.

От осмысления катастроф, то и дело случающихся с родом человеческим, никуда не деться. Вслед за разрушением Рима вестготами, впечатлившим Августина, за Лиссабонским землетрясением, потрясшим Вольтера, и за ужасами бубонной чумы в Лондоне, описанными Дефо, не мог не прийти черед и недавней пандемии COVID-19. Ниал Фергюсон, британский историк шотландского происхождения, закончил книгу о новой напасти еще в августе 2020 года, когда, пандемия, как мы знаем, была далека от завершения. В оправдание автор замечает, что «учиться на своих ошибках никогда не рано». Впрочем, понимая, на какой зыбкой почве он пока находится, Фергюсон ставит перед собой куда более грандиозную задачу: создать «общую историю катастроф», природных и рукотворных. К сожалению, впрячь вместе «коня и трепетную лань» «не можно», поэтому книга ожидаемо застревает в зазоре между широким историческим фоном, которому явно не хватает систематичности, и предварительными наблюдениями, которые еще мало годятся для обобщений, но так дороги автору — непосредственному свидетелю и участнику происходящего.

Фергюсон прославился именно широкими историко-экономическими полотнами, на которых он в красках и цифрах изображал «чем современный мир обязан Британии» («Империя»), «чем Запад отличается от остального мира» («Цивилизация») и «как разрушаются институты и гибнут государства» («Великое вырождение»). Один новостной канал даже назвал его «новым Гиббоном». Неудивительно, что и к истории катастроф он подошел со знанием дела. В ней ему интересно прежде всего, как разные общества реагировали на катаклизмы, сколько допускали жертв, как быстро справлялись с последствиями и какие выносили уроки. В классификации же катастроф он пользуется хорошо известным делением по принципу масштабности и прогнозируемости. Наиболее вероятные бедствия, чье наступление рано или поздно становится очевидно для многих, называются «серыми носорогами». Это, к примеру, «ураган „Катрина“, финансовый кризис 2008 года, обрушение моста в Миннесоте в 2007 году, кибератаки, природные пожары и дефицит воды». В этом смысле и Первая мировая война, и пандемия COVID-19 были предсказаны не раз. Но не в таком масштабе.

События, масштаб которых становится неожиданностью даже для экспертов, теряют свою «серость» и превращаются в «черных лебедей». Главная разница между ними в том, что «серые носороги» подвержены нормальному распределению, при котором большинство случаев происходит в диапазоне средних значений (колоколообразная кривая), а вот «черные лебеди» описываются уже другим законом — степенным. Не существует средней войны, есть огромное множество мелких (т. н. длинный хвост степенной функции) и совсем немного — великих. И вот эту «великость» (войны, пандемии или землетрясения) по сравнению с регулярной «мелочью» практически невозможно предсказать.

Но есть еще и третий уровень, совсем запредельный. Это «драконьи короли». Они не подчиняются даже степенному закону, а их влияние описывается не столько размахом бедствий и количеством жертв, сколько масштабом «экономических, социальных и политических последствий» для всего мира. В этом смысле обе мировые войны, начавшиеся как «серые носороги», принесшие колоссальные разрушения как «черные лебеди», оказались в итоге «драконьими королями», изменившими историю человечества. Станет ли пандемия ковида еще одним «драконьим королем»? Фергюсон из 2020 года склоняется к тому, что да. Нам же теперь кажется, что дракон проснулся в другом логове. Впрочем, это просто очередной довод в пользу того, что нормально предсказывать можно только глупых «носорогов», но никак не царственных «лебедей» и «драконов».

Тогда что же нам делать, если наиболее великие, масштабные и зловещие катастрофы принципиально непредсказуемы? Остается учиться справляться с последствиями. Это главный мотив книги. Правда, не все предложения автора стоит принимать безоговорочно, пока не прояснены некоторые их предпосылки.

В «Цивилизации» Фергюсон исходит из того, что около 1500 года все главные мировые игроки располагались примерно на одной стартовой линии, а успех западных народов был предопределен тем, как (и насколько) умело они взялись за развитие представительного правления, банковской системы, экспериментальных наук и общества потребления. Но откуда взялась эта «умелость»? Не была ли она, в свою очередь, результатом куда более ранних процессов, уходящих корнями в пробуждение разной ментальности у народов, их, говоря поэтическим слогом, несхожести душ? И не является ли эта несхожесть гораздо более значимым фактором и в случае реакции на катастрофы, реакции, которая формируется на уровне, что лежит много глубже различий в системе правления или типе экономики?

Фергюсон пытается убедить нас, что демократические правительства лучше реагируют на катастрофы, а из демократических — те, что представляют небольшие страны, не отягощенные претензиями на великодержавность. Он приводит краткий список государств, «достойно совладавших с пандемией»: «Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Новая Зеландия и (первоначально) Израиль» — и сетует, что кризис в США и Британии был вызван системным сбоем слишком громоздкой и бюрократизированной системы здравоохранения. Особенно он любит пример Тайваня, где, как он считает, уже действует «демократическое правительство будущего». Понятно, почему Тайвань для него так важен: ведь этот остров создает видимость того, что и китайцы «могут в демократию», значит, никакого особого «китайского пути развития» нет, как нет и азиатского способа противостоять пандемиям. Все мы на одной стартовой линии...

Но если мы возьмем фергюсоновский же список «ковид-резистентных» стран, если взглянем на карту смертности от пандемии, то увидим, что именно азиатские государства успешнее справились с ковидом независимо от того, большие они или маленькие, демократические или не очень. Возможно, в их способе противодействия было что-то специфическое? Это отчасти подтверждает и Фергюсон, сообщая, что даже его любимое «правительство будущего» на Тайване использовало приложение для отслеживания контактов, что неприемлемо для американцев, относящихся щепетильно к своим гражданским свободам. По сути, все дальневосточные страны показали высокую эффективность в процедурах быстрого массового тестирования, отслеживания контактов и изоляции потенциально инфицированных. Как это стало возможно? Тут нужно вспомнить факт, который приводит и Фергюсон, не делая из него, впрочем, никаких выводов. Почти все крупные пандемии зарождались в Азии. Не в борьбе ли с этими биологическими катастрофами и выработался особый тип восточного человека, которому можно традиционно приписать коллективизм и конформизм, но только взяв их не в негативном смысле некоей «недоразвитости» по сравнению с западным «продвинутым» индивидуализмом и свободой, а в позитивном — как единственно верный ответ, позволяющий выживать и сохраняться всему обществу? Историческая «глубина» азиатских обществ позволяет предположить, что там, где Запад каждый раз болезненно натыкался на «лебедей» и «драконов», Восток превращал их в послушных и объезженных «носорогов».

Таким образом, мы можем согласиться с главной идеей книги, как ее формулирует сам Фергюсон, внеся только два существенных пояснения. Автор утверждает, что «все катастрофы в какой-то мере рукотворны и носят политический характер». Что это значит? Рукотворны они потому, что масштаб бедствий (то, что и делает событие катастрофичным) во многом оказывается следствием предпринятых самими людьми решений. Например, массово расселиться в зоне разлома земной коры, или построить атомную станцию на побережье, где возможны цунами, или употреблять в пищу диких животных, большинство из которых является носителями зоонозов. А политический характер они носят потому, что именно от политического руководства и даже от всей политической системы (то есть не только от лидеров, но и руководителей среднего звена) во многом зависит, какова будет реакция на катастрофическое событие и в какие жертвы в итоге все это выльется.

Разделяя с Фергюсоном взгляд на искусственность разделения катастроф на рукотворные и природные, я бы, однако, сменил вектор на противоположный. Ведь с равной степенью истинности можно сказать и то, что все катастрофы стихийны, поскольку, как и подтверждает Фергюсон на множестве примеров, причины даже явно рукотворных катастроф всегда лежат глубже конкретных действий отдельных людей. Например, чернобыльская авария была следствием не только некомпетентности персонала, нарушившего режим эксплуатации, но и общих недостатков в конструкции реакторов этой серии, кои недостатки были усугублены спешкой и дешевыми комплектующими при строительстве, что, в свою очередь, отражало общее состояние халатного и безынициативного хозяйствования, сложившееся под закат Советского Союза. Когда же исследование причин катастроф уводит на уровень таких макропроцессов, на уровень броделевского longue durée, то чем эти причины отличаются от стихийных?

Наконец, в связи с тем, что было сказано выше о специфическом восточном ответе на катастрофы, и с политическим их характером можно согласиться, если только взять политическое в его широком, исконно греческом значении — как способ существования народа или нации, куда входят не только действующий политический строй, но и более глубокие ментальные структуры, остающиеся даже при смене строя на противоположный. Сюда же нужно включить и различные способы общественной реакции на катастрофу, помогающие снизить ее последствия или справиться с ее грозным свершением. Одной из таких реакций следует признать так называемую инфодемию — «эпидемию фейков», или ложной информации, к которой Фергюсон, в лучших традициях эпохи Просвещения, относится исключительно негативно. Однако не является ли инфодемия в условиях, как мы сказали, принципиальной непредсказуемости крупной катастрофы, ее масштабов и сроков, необходимым фактором, который парадоксальным образом укрепляет психологическую устойчивость общества и тем самым помогает ему принять катастрофу и найти силы для борьбы с ней? Пожалуй, именно в дни катастроф человечеству нужнее всего не паническая сумятица «низких истин», а «нас возвышающий обман».