Юзеф Чапский. Лекции о Прусте. СПб.: Jaromir Hladik press, 2019. Перевод с французского Анастасии Векшиной

Юзеф Чапский прочел лекции о Прусте зимой 1940–1941 года, находясь в заключении в Грязовецком лагере НКВД для военнопленных. В 1948 году чудом сохранившийся текст лекций под названием «Пруст против унижения» был впервые опубликован в переводе с французского на польский в журнале Kultura (хотя слушателями Чапского в основном были поляки, он выступал перед ними по-французски). В оригинале текст был напечатан только в 1987 году. В XXI веке лекции Чапского обрели новую жизнь: появились переводы на немецкий, испанский, итальянский, английский и японский языки. В 2018 году в журнале «Новая Польша» вышел и русский перевод, теперь опубликованный отдельной книгой. Но прежде чем обратиться к самим лекциям, скажем два слова об их авторе.

Юзеф Чапский прочел лекции о Прусте зимой 1940–1941 года, находясь в заключении в Грязовецком лагере НКВД для военнопленных. В 1948 году чудом сохранившийся текст лекций под названием «Пруст против унижения» был впервые опубликован в переводе с французского на польский в журнале Kultura (хотя слушателями Чапского в основном были поляки, он выступал перед ними по-французски). В оригинале текст был напечатан только в 1987 году. В XXI веке лекции Чапского обрели новую жизнь: появились переводы на немецкий, испанский, итальянский, английский и японский языки. В 2018 году в журнале «Новая Польша» вышел и русский перевод, теперь опубликованный отдельной книгой. Но прежде чем обратиться к самим лекциям, скажем два слова об их авторе.

Юзеф Чапский — польский дворянин, художник, поэт, мемуарист, искусствовед. Родился в Праге в 1896 году, учился в гимназии в дореволюционном Петербурге, в Первую мировую добровольцем отправился на фронт. В 1920-е изучал в Париже живопись, с 1931 года осел в Варшаве. 1 сентября 1939-го его призвали в польскую армию, но уже 27 сентября он вместе с десятками тысяч других польских офицеров и рядовых солдат оказался в плену у Красной армии. Его отправили в советские лагеря НКВД для военнопленных: Старобельский в Украине (осень 1939-го — весна 1940-го), Юхновский в Смоленской области (весна — лето 1940-го), а затем в Грязовецкий в Вологодской области (лето 1940-го — осень 1941-го). Чапскому повезло: он не попал в списки НКВД, по которым в апреле и мае 1940 года расстреляли почти 22 тысячи польских военнопленных и заключенных — в том числе в печально известном Катынском лесу, — и в сентябре 1941-го был освобожден по амнистии. Вступив в армию генерала Владислава Андерса, он отправился на поиски исчезнувших соотечественников (о массовых расстрелах поляков стало известно позже, а тогда их еще надеялись найти). В эти же годы он познакомился в Ташкенте с Анной Ахматовой, которая, возможно, именно ему посвятила стихотворение «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума...». В 1943 году Чапский переправился в Иран, а оттуда — на итальянский фронт. С окончанием войны он снова жил в Париже. Участвовал в издании журналов Kultura (главный польский эмигрантский журнал), рисовал, публиковал дневники, писал воспоминания о советских лагерях (самые известные — «На бесчеловечной земле», изданные на русском в 2012 году) и эссе о любимых художниках и писателях — о Сезанне и Прусте. Умер Чапский в 1993 году в Мезон-Лаффите во Франции.

Раз в неделю заключенные Грязовецкого лагеря устраивали интеллектуальные встречи «в холодной трапезной бывшего монастыря». Литература, живопись, история — тема не имела значения. Им было важно «взяться за какой-нибудь интеллектуальный труд, который помог бы преодолеть <...> уныние, тревогу и защитить мозги от ржавчины бездействия». В некоторых советских местах заключения такая практика была распространена — например, о подобных негласных научных семинарах в Бутырской тюрьме и Марфинской шарашке упоминает Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ». А некоторым отечественным писателям, находившимся в лагерном заключении, было знакомо и имя Марселя Пруста: Варлам Шаламов посвятил ему отдельный рассказ, в котором описал упоенное чтение «У Германтов» во время ночных фельдшерских смен в лагерной больнице, объяснив это тем, что «Пруст был дороже сна».

Юзеф Чапский

Юзеф Чапский

Чапский, в отличие от остальных заключенных, мог спокойно готовиться к лекциям, поскольку из-за тяжелой болезни был освобожден от физического труда, не считая мытья лестниц и чистки картошки. У него на руках не было текста романа, и, как он пишет в предисловии, его единственным помощником была «непроизвольная память», столь ценимая Прустом. Как и Марсель, он доверился ей и опустился вглубь себя, чтобы заново явить на свет дорогие сердцу воспоминания. Если Пруст таким образом возвращал к жизни запах боярышника или звон домашнего колокольчика, то Чапский стремился спасти от забвения сам роман, поскольку «боялся больше никогда в своей жизни [его] не увидеть».

Болезнь, как ни странно, благоволила Чапскому не только при подготовке лекций, но и при первом знакомстве с романом француза: летом 1924 года он заболел тифозной горячкой, уложившей его в постель на три месяца, в течение которых он залпом прочел «огромный роман некоего Пруста». Нельзя не отметить, что свой роман Пруст писал также в болезненном и даже предсмертном состояниях. Нечто близкое по настроению ощущается и в тексте лекций Чапского: лихорадочное желание успеть рассказать о Прусте и его романе все, что он помнил, поскольку неизвестно, что с ним случится завтра. Помимо воспоминаний о первом чтении, Чапский рассказывает об основных течениях французской литературы конца XIX века (натурализм vs. cимволизм), отношении Пруста к современному ему искусству (восхищение идеями Рескина и неприятие футуристов и кубистов), его творческом методе (углубление впечатлений), новаторстве, открытиях и сути «В поисках утраченного времени» (роман-поток), основных темах (французская провинция, детство, Сен-Жерменское предместье, ревность, парижская буржуазия), центральных эпизодах первого тома (разрешение отца, чтобы мать переночевала с Марселем, и любовь Свана к Одетте) и нескольких сценах, сильнее всего запечатлевшихся в памяти Чапского (смерть бабушки, поведение французских аристократов, лесбийская любовь).

Но наибольшее волнение в словах Чапского ощущается, когда он рассказывает о мировоззрении Пруста. Снова, как и на первых страницах, Чапский возвращает своих слушателей и читателей к взаимоотношениям Пруста с современниками. Морис Баррес, популярный в годы дела Дрейфуса писатель националистических взглядов, утверждал, что «писатель более, чем о писательстве, должен помнить о своей роли и миссии как француза». Полной противоположностью Барреса, отмечает Чапский, был как раз Пруст, который возражал ему, что в действительности «писатель способен служить на благо родине только в том случае, <...> если не думает ни о чем другом — будь то даже родина — кроме истины». Процитировав этот фрагмент, Чапский не без боли в сердце упоминает двух польских писателей, которые отражали обе эти крайности: Джозефа Конрада, отказавшегося от польского языка и польской земли ради реализации своего литературного таланта, и Стефана Жеромского, писателя, который любил свою страну «больше всего на свете и больше искусства» и ради нее «принес в жертву совершенство своих произведений». Но Чапский, несмотря на волну сентиментально-патриотических чувств, полностью поддерживает беглеца Конрада и затворника Пруста. Более того, говорит Чапский, даже от читателя «требуется пересмотр всей его системы ценностей», в том числе отказ от пагубного патриотизма, когда речь заходит об искусстве и творчестве.

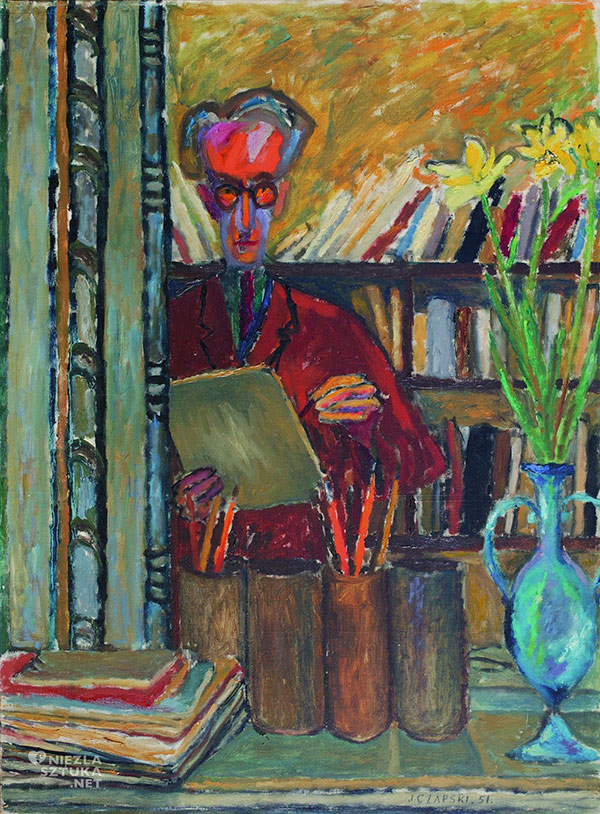

Юзеф Чапский. Автопортрет. 1951

Юзеф Чапский. Автопортрет. 1951

Мысль о пересмотре человеком всей системы ценностей подводит Чапского к финальным размышлением о долге художника. «Пруст, — подчеркивает он, — все сильнее настаивает: художник одинок, и он должен быть один». Темы одиночества художника, его подлинного призвания и ответственности перед своим произведением — самые важные для Чапского. Вместо дополнительных рассуждений он обращается к историческому примеру и неожиданно сравнивает главного героя своего повествования с Блезом Паскалем. В ночь с 23 на 24 ноября 1654 года Паскаль испытал мистическое озарение, после которого бросил все свои прежние занятия ради христианского отречения от мирской жизни. До самой смерти в подкладке камзола он носил кусочек пергамента с надписью «Слезы, слезы радости». Не без грустной улыбки Чапский обращается к слушателям: разве это не напоминает нам другого затворника, уже из ХХ века, писавшего свой роман взаперти от всех и наперегонки со смертью? «Состояние, в каком он находился, — говорит Чапский в конце лекций, — огромное лихорадочное усилие, которого требовала от него концентрация на произведении, ускоряло приближение смерти. Но он сделал свой выбор, не обращал на это внимания и был совершенно равнодушен к смерти. Она застала его так, как он того заслуживал, — за работой».

Возможно, эти же мысли преследовали Чапского при подготовке лекций в Грязовецком лагере, когда канули в неизвестность тысячи его сограждан. Возможно, он ощущал что-то вроде нравственного долга при виде того, как оставшиеся в живых соотечественники возвращались с физических работ на сорокоградусном морозе в бывшую монастырскую трапезную, чтобы послушать его рассказ о столь далеком им всем парижском затворнике и его служанке Франсуазе, о госпоже Германтской и беглянке Альбертине или о писателе Берготе, у которого случился паралич, когда он увидел картину Вермеера и осознал, что всю свою жизнь он писал неправильно. «Это эссе, — говорит Чапский, — лишь скромная дань признательности французскому искусству, которое помогало нам жить эти несколько лет в СССР».

Лекции Чапского нельзя назвать анализом романа Пруста. Он сам в предисловии осторожно охарактеризовал их как «воспоминания о творчестве», или «скорее даже рассказы о Прусте». Но это отнюдь не уменьшает их прелести. Напротив, эти лекции столь схожи по настроению со многими страницами Пруста и так точны и лаконичны в пересказе его основных идей, что могут послужить для многих читателей отличным предисловием к роману. В этом их важное отличие от множества других лекций, посвященных творчеству Марселя Пруста.