Пересеченная местность с ухабами и развилками

Владимир Гельман — о новой книге Дмитрия Травина «Пути России от Ельцина до Батыя»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

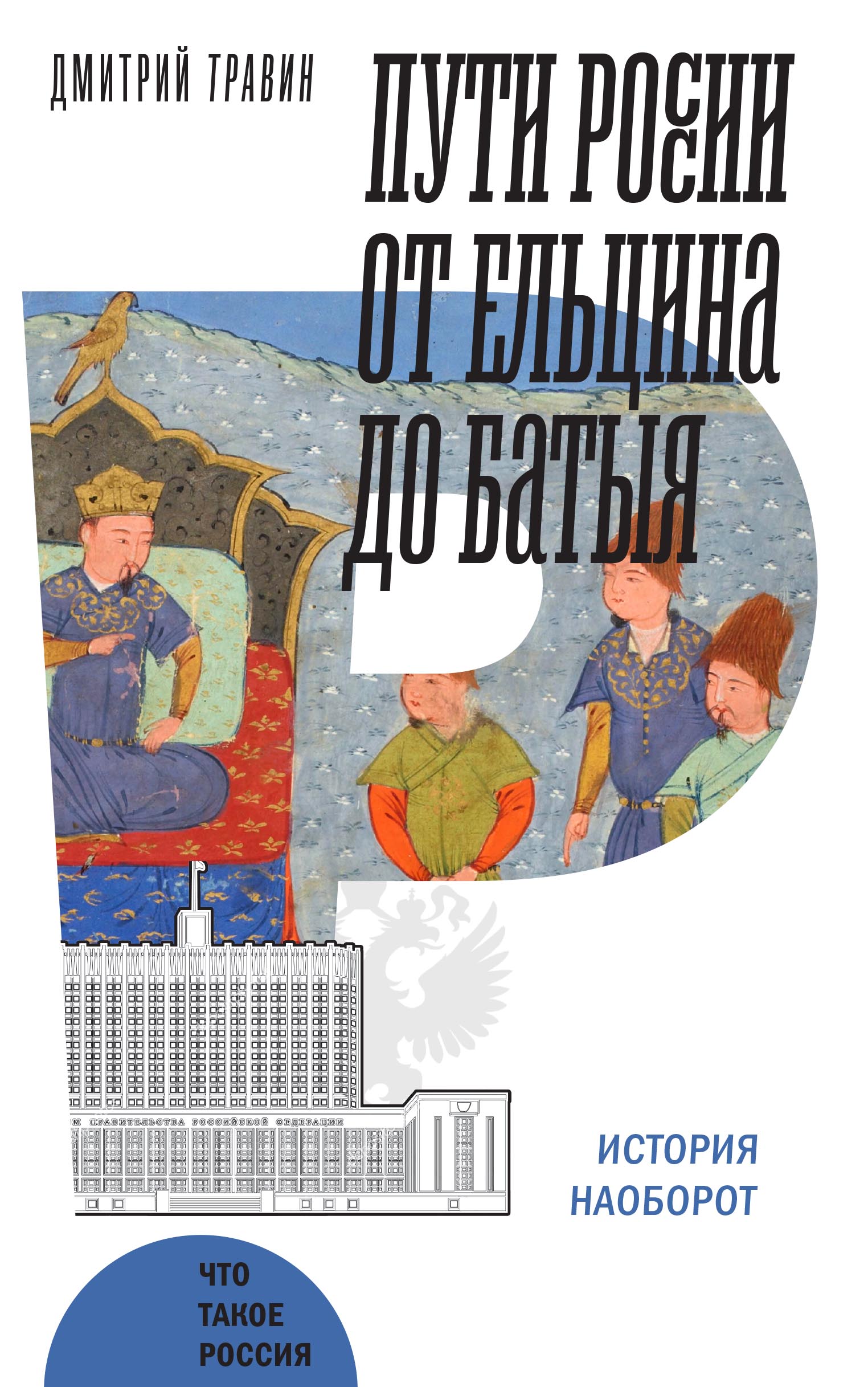

Дмитрий Травин. Пути России от Ельцина до Батыя: история наоборот. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание. Фрагмент

Перефразируя Талейрана, стоит говорить о том, что прошлое — слишком серьезное дело, чтобы доверять его изучение лишь одним историкам. Наряду с исторической наукой, анализ прошлого является предметом интереса и других дисциплин, включая историческую социологию. Однако если историков интересует главным образом прошлое как таковое, то для исторических социологов интерпретации различных эпизодов прошлого служат скорее кейсами, которые раскрывают те или иные теоретические концепции в сравнительной кросс-национальной и/или кросс-темпоральной перспективе (многие историки, напротив, относятся к теориям с недоверием и нечасто склонны к сравнительному анализу).

Традиция исторической социологии, заложенная еще Максом Вебером и получившая развитие в конце ХХ века в исследованиях таких авторов, как Чарльз Тилли и Иммануил Валлерстайн, в XXI веке проникает и в изучение российского прошлого. Петербургский исследователь Дмитрий Травин творчески переосмыслил логику российской модернизации и обстоятельно проанализировал закономерности траектории развития нашей страны в своих предыдущих книгах «Почему Россия отстала» (2021) и «Русская ловушка» (2023). Новая книга Травина, посвященная близкой проблематике, однако, отличается от них как содержательно, так и стилистически — это не фундированное академическое издание, посвященное углубленному анализу долгосрочных преобразований в российской политике, экономике и обществе, а относительно краткая научно-популярная книга, ориентированная на широкую читательскую аудиторию.

В фокусе книги Травина находится явление, которое принято обозначать англоязычным термином path-dependency. На русский язык он переводится как «зависимость от предшествующего пути развития», а с легкой руки Александра Аузана в России стали использовать метафору колеи. Проще говоря, речь идет о том, как именно те или иные события прошлого задают настоящее и будущее современных государств и обществ. Такое понимание наследия российского прошлого как колеи, заведомо и безальтернативно предопределяющей все последующее развитие страны, стало за последние десятилетия весьма модным. Многочисленные детерминистские концепции от «вотчинного правления» по Ричарду Пайпсу до «советского человека» по Юрию Леваде и Льву Гудкову заполонили собой научную и публицистическую литературу о России. Однако следование этим объяснениям как единственно возможным во многом напоминает Короля из «Обыкновенного чуда» Евгения Шварца, который списывал все свои пороки на дурную наследственность предков.

В отличие от этих авторов, Травин использует аргумент path-dependency куда тоньше и убедительнее. Для него наследие прошлого задает ограничения возможных преобразований в России (как и в других странах), но не жестко детерминирует их. Таким образом, вместо безальтернативной и раз и навсегда продолженной веками назад колеи исторический путь развития России предстает как извилистый путь по пересеченной местности с многочисленными ухабами и развилками, на каждой из которых происходит выбор, чей исход, хотя и зависит от пройденного ранее пути, отнюдь не всегда предопределен. Собственно, главы «Путей России от Ельцина до Батыя» и посвящены тому, как и почему выбор, сделанный в ходе тех или иных развилок российской истории, повлиял на последующую траекторию страны. Например, почему советская модель индустриализации 1920–1930-х годов создала барьеры для осуществления рыночных реформ в 1980–1990-е годы или почему компромиссный характер земельных преобразований времен Александра II стал одним из приводных механизмов русской революции 1917 года. В рамках такого анализа читатели, вслед за Травиным уходя в глубь истории с конца XX к середине XIII века (от Ельцина до Батыя), оказываются не беззащитными реципиентами неизбывности и неустранимости извечной «русской Матрицы» и тому подобных публицистических построений, а, напротив, побуждаются автором к самостоятельной критической переоценке как объективных возможностей, так и субъективных решений, принимавшихся российскими политиками на всех развилках прошлого страны — от Ивана Грозного и до Михаила Горбачева.

Главными источниками ограничений для России в прошлом, по мнению Травина, выступали география страны и ее экономика. Полупериферийное положение славянских земель в системе международной торговли и их уязвимость к набегам кочевников в раннем Средневековье обусловили отсталость экономики по сравнению с Западной Европой. В свою очередь, слабость российских городов в XV-XVI веках повлекла за собой невозможность создания устойчивой налоговой системы, обеспечивающей военное строительство (в отличие от условий, в которых формировались государства в Западной Европе). Чтобы компенсировать эти неустранимые дефекты, тогдашним российским властям пришлось прибегать к покупке лояльности помещиков через раздачу им земель и проводить последующее закрепощение крестьян в целях обеспечения армии живой силой, что, в свою очередь, стало тормозом для долгосрочного развития экономики и страны в целом вплоть до Великих реформ XIX века. А многочисленные попытки преодоления затянувшейся отсталости России неоднократно сопровождались внешнеполитической экспансией и сверхмилитаризацией страны в ущерб ее социально-экономическому развитию (вплоть до наших дней).

Хотя книга Травина посвящена исследованию воздействия прошлого на настоящее в одной отдельно взятой стране — России, — автор неоднократно подчеркивает, что наша страна, как и другие, вовсе не представляет собой изолированный и уникальный феномен и отнюдь не является некоей специфической особой цивилизацией со своими законами и ни на что не похожей логикой развития. Наоборот, через всю книгу проходит мысль о том, что на протяжении веков Россия в целом следовала в фарватере западных тенденций военной, культурной, экономической и политической модернизации, хотя и со значительным отставанием, порой насчитывавшим десятилетия, а то и века. Такой взгляд позволяет автору ввести свой анализ различных развилок российской истории в широкий сравнительный контекст, объясняющий, почему одни решения, принятые российскими лидерами на этих развилках, принесли благотворные плоды, хотя и не сразу, а другие лишь усугубили прежние проблемы страны и/или создали новые. Более того, сравнительный фокус книги позволяет не только выделить общие тенденции и выявить российскую специфику, но и понять, что именно в российском прошлом носило закономерный характер, а что стало возможным в силу стечения обстоятельств в тот или иной момент времени. Так, согласно Травину, русская революция 1917 года была закономерным следствием процессов модернизации, подобно революциям в различных странах Европы от Англии XVII века до Испании XX века. Но вот ее исход (становление левой диктатуры) и внешнеполитические последствия (попытки экспорта «мировой революции») оказались во многом случайными в силу сочетания конкретных событий и той роли, которую на этих развилках сыграли отдельные деятели, начиная от Керенского и Корнилова и заканчивая Лениным и Троцким. Такой подход к анализу прошлого оставляет место для осторожного оптимизма и в оценках современности: вместо того чтобы в очередной раз сокрушаться, что предшествующая траектория развития завела Россию в тупик, Травин предлагает задуматься, как и Россия, и другие страны искали в прошлом свои выходы из многочисленных тупиков и что именно этот опыт говорит о возможностях и альтернативах для нашей страны сегодня.

Возможно, тем, кто читал предыдущие книги, статьи и научные доклады Травина, «Пути России от Ельцина до Батыя» не покажутся чем-то принципиально новым — скорее эта книга суммирует опыт более двух десятилетий исследований автора и излагает их в популярном ключе, доступном восприятию широкой публики. Такой поворот, по словам самого автора, продиктован крайне неблагоприятным политическим контекстом сегодняшней ситуации в стране, поскольку неизвестно, увидит ли свет та или иная публикация и окажется ли она доступной российским читателям на фоне многочисленных преследований в отношении авторов, издателей и книжных магазинов. В такой ситуации обычная стратегия публикаций, когда научно-популярные версии появляются лишь после завершения многотомных академических изданий, могла стать неоправданной. Впрочем, как показывает недавний опыт, некоторые научно-популярные книги (та же Why Nations Fail Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона, например) порой могут оказать куда более заметное воздействие на аудиторию и получить более широкое признание, нежели академические публикации. Поэтому вполне вероятно, что и «Пути России от Ельцина до Батыя» найдут заинтересованных читателей и в России, и за ее пределами.