Они покрыты слоем бугристой синей плесени: книги недели

Что спрашивать в книжных

Биография историка Ирины Антоновой за авторством Льва Данилкина, жизнь и судьба «наставницы Эйнштейна» Эмми Нётер, двухтомник комедий Карло Гольдони, гора Афон глазами Роберта Байрона и монография о культурных связях соцблока с третьим миром. Как обычно по пятницам, редакторы «Горького» делятся самыми интересными, на их вкус, новинками недели.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

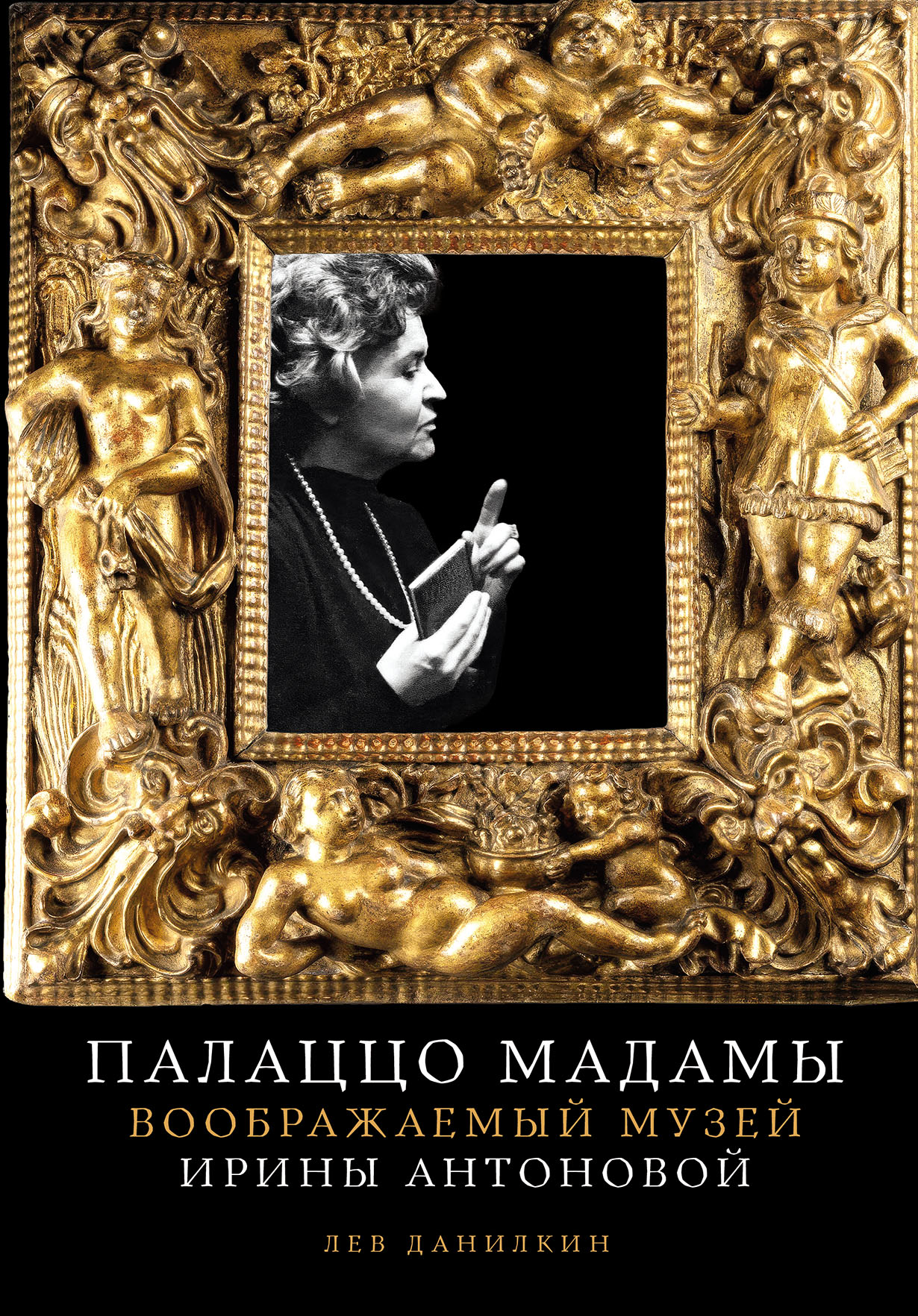

Лев Данилкин. Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой. М.: Альпина нон-фикшн, 2025

Перед нами первая и, что-то подсказывает, единственная биография историка искусства Ирины Александровны Антоновой (1922–2020), с 1961 года и до самой смерти возглавлявшей Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Помимо, собственно, жизнеописания, книга интересна как перформанс акробатического свойства: автор употребляет недюжинное мастерство на то, чтобы придать подобие интриги и сюжета максимально сухим входящим данным. Задача, очевидно, выдалась не из легких, однако же Данилкин с ней блестяще справился, пускай контраст характерной цветистости и интонационных крещендо с довольно постным контекстом создают порой эффект комический.

«Бо́льшую часть проинтервьюированных автором — чей статус движущегося по странной траектории „одиночного посетителя“ вызывал подозрения уже на самой ранней стадии общения — мемуаристов объединяет, как выяснилось, не столько любовь к искусству, сколько наличие в их организме специальной пружины, способной мгновенно захлопнуть створки раковины уже при приближении кончика носа того, кто при исполнении арии „Какой чарующий портрет!“ позволял себе хотя бы одну ноту с интонацией, отличающейся от официального канона».

Линейный принцип изложения («родился — учился — возглавил») биограф искусно замаскировал в детективном калейдоскопе. Повествование строится вокруг произведений искусства, которые оказываются так или иначе связаны с ГМИИ: кто-то скажет, что ход читерский, и ошибется, поскольку он позволяет оторваться от относительно скромных фондов на Волхонке, 12, и легитимно выйти на простор мировых обобщений. Так, например, боттичеллиевскую «Клевету» из Галереи Уффици показывали в Пушкинском в 2005 году, но этого оказывается достаточно, чтобы завязать разговор о произведениях искусства, которые томились в советских спецхранах, и роли Антоновой в замалчивании этого факта. В этом вообще главная полезность книги: она помогает лучше понять, как была устроена советская культурная политика и чем жила советская же номенклатура от культуры.

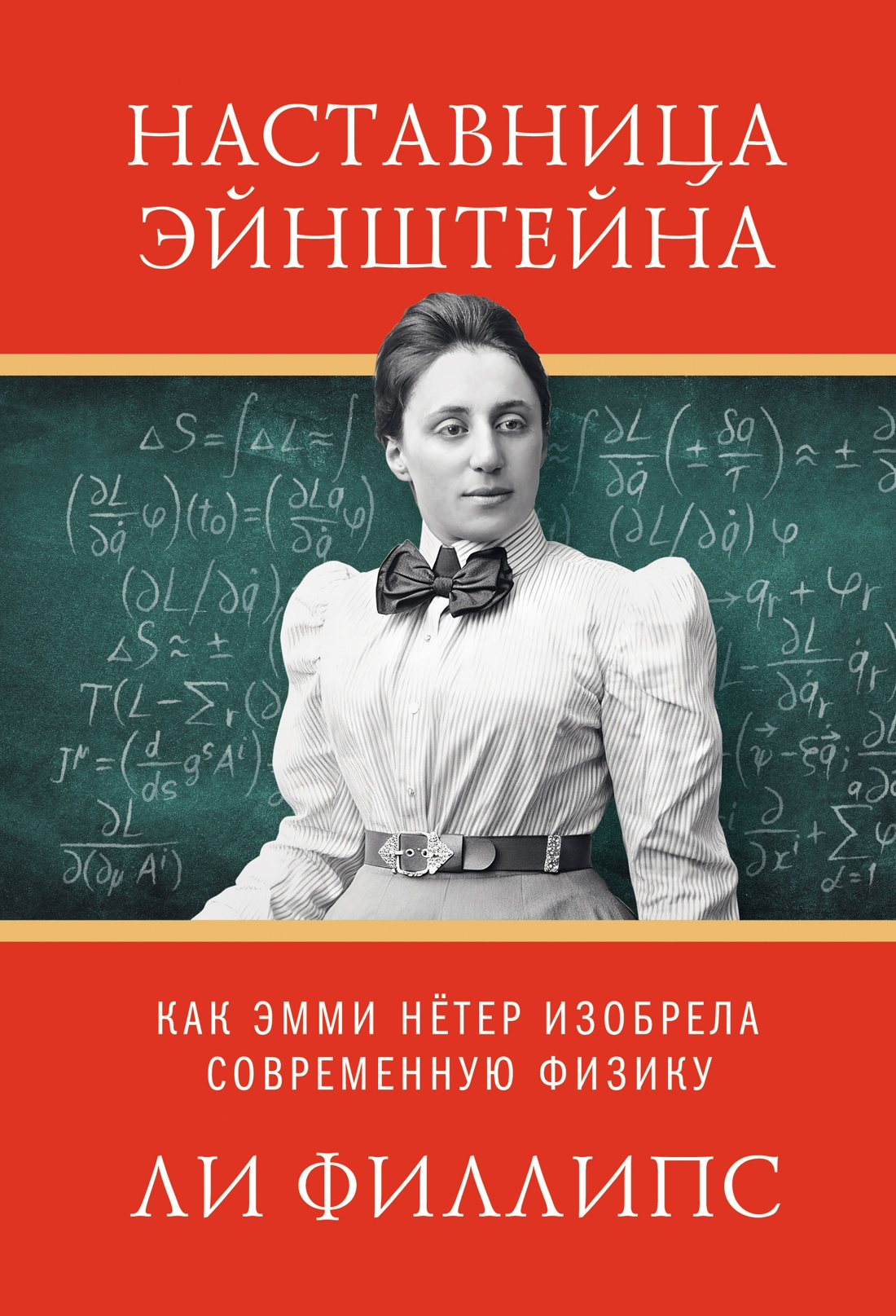

Ли Филлипс. Наставница Эйнштейна. Как Эмми Нётер изобрела современную физику. М.: КоЛибри, Азбука, 2025. Перевод с английского М. Семиколенных. Содержание

Работы немки Эмми Нётер (1882–1935), сбежавшей от нацистов в США, оказали на математику и физику колоссальное влияние, хотя долгое время их создательнице даже не давали официально преподавать — из-за того, что она женщина. Биограф выбрал вполне понятный способ показать степень этого влияния, он выражен в названии. Да, именно Нётер предоставила Эйнштейну нужный концептуальный аппарат, решив проблему сохранения энергии, без чего теория относительности и стандартная модель просто не могли бы возникнуть, хотя ее роль в этом открытии совершенно непублична.

С одной стороны, есть в пристегивании имени Нётер к имени ее великого ученика фундаментальная вторичность, которая становится тем очевиднее, чем старательнее Филлипс стремится показать величие своей героини. Во-вторых, совершенно непонятно, как без этого вернуть имени заслуженный блеск, но все-таки есть ощущение, что без некоторой декларативной натужности эта биография уж точно не была бы хуже. Достижения Нётер по-настоящему огромны, и рассказано о них в «Наставнице Эйнштейна» весьма увлекательно, а главное, максимально доходчиво — так, что даже далекий от физики человек способен разобраться что к чему.

«Альберт Эйнштейн еще не был той международной суперзвездой, которой он вскоре станет, но уже пользовался в академическом мире уважением и, судя по всему, это понимал. Он получил копию опубликованной статьи о теореме Нётер, что дало ему новую возможность попытаться усвоить ее выводы и то, что из них следовало. Статья произвела на него впечатление. Вскоре по окончании войны он писал Феликсу Клейну: „Получив новую статью фройляйн Нётер, я вновь почувствовал, как чудовищно несправедливо то, что ее не допускают [к хабилитации]. Мне бы очень хотелось, чтобы мы энергично взялись за Министерство. Если Вам это не кажется возможным, я сам приму меры“».

Карло Гольдони. Год шестнадцати комедий. В 2 т. М.: ИМЛИ РАН, 2025. Перевод с итальянского и венецианского, статья и примечания М. Л. Андреева. Содержание: том 1, том 2

Этой книгой ИМЛИ открывает новую серию «Памятники мировой литературы», по концепции мало чем отличающуюся от «Литературных памятников», что можно только приветствовать, издания такого рода мы любим и ценим. Первенец впечатляет фундаментальностью: это огромный двухтомник, в который вошли все шестнадцать пьес, написанных великим итальянским драматургом Карло Гольдони для театрального сезона 1750-1751 годов. Примечательны эти пьесы по многим причинам. Автор их, в отличие от большинства современных ему писателей, решился вступить на стезю профессионального литератора, отказавшись от нормальных заработков в пользу литературного труда, выдал на-гора в два раза больше произведений, чем обычно писали за сезон прикрепленные к театрам драматурги, добился большого успеха у взыскательной публики, а главное — реформировал комедию и придал ее развитию новый импульс. Ниспровергателем устоев он не был, просто придумал, как можно удачно соединить традиции поднадоевшей всем комедии дель арте с новыми тенденциями. Издание подготовил Михаил Андреев, крупнейший отечественный специалист по итальянской литературе. Часть пьес была переведена им впервые, остальные он перевел заново.

«Сиджисмондо. Ваше превосходительство, я составил депешу ко двору. Прочесть ее вам?

Санчо. Длинна ли она?

Сиджисмондо. Я старался, как мог, ее сократить. Вот, взгляните, два листка.

Санчо. Сейчас у меня нет охоты слушать.

Сиджисмондо. Как я вас понимаю, ваше превосходительство! Кавалер, рожденный в богатстве, возросший среди роскоши, исполненный возвышенных замыслов, не будет мириться ни с каким неудобством. (Попросту говоря, он бездельник.) (В сторону.)»

Роберт Байрон. Пристанище. Путешествия на Святую Гору в Греции. М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. Перевод с английского Натальи Сорокиной. Содержание

Английский писатель, путешественник и, вероятно, главнейший поклонник византийского искусства своего времени Роберт Байрон (1905–1941) уже знаком нашим читателям по книге «Сначала Россия, потом Тибет» (1933), русское издание которой недавно выпустил тот же «Ад Маргинем».

«Пристанище» (1928) — книга совсем молодого Байрона, в которой он задокументировал впечатления от своей поездки через всю Европу к горе Афон. Изначально путешествие планировалось с единственной целью — сфотографировать монастырские фрески и написать о них что-нибудь «легкое», как того потребовало издательство.

Вместо этого у Байрона получилось целое, как сейчас выразились бы, этнографическое исследование жизни в монастыре и вокруг него. С нескрываемой любовью и в то же время иронично он фиксирует мельчайшие детали быта и настроений царящих в самом, как обнаруживает автор, византийском месте на планете.

Роберт Байрон относится к той редчайшей породе писателей, уже в первых своих книгах обнаруживших собственный почерк, которому оставались верны до конца жизни (в его случае, увы, катастрофически недолгой). Так что если вы по достоинству оценили упомянутый травелог Байрона о сталинской России и Тибете под управлением лам, можете не раздумывая браться и за этот очерк об афонских киновитах, веселых гречанках, ученых котах и худшем в мире вине, по версии Лиутпранда Кремонского.

«В этих храмах вся разгадка полувосточного происхождения европейской живописи. Их важность невозможно преувеличивать. Возникает чувство отчаяния, когда видишь их — а ведь в нашу эпоху с менее важными памятниками других прошлых времен обращаются с расточительным и нелепым почтением, — без крыш или с дверями и окнами, позорными даже для ирландского свинарника. За единственным исключением они сгнивают от сырости, они покрыты слоем бугристой синей плесени, и, хотя ее все еще можно удалить, она проедает краску до штукатурки. То самое исключение — храм монастыря Пантанассы, у него в стенах и потолке трещины заделаны так грубо, что многие изображения, в остальном столь же прекрасные и тонкие по цвету, как их оставил живописец, едва ли можно разглядеть».

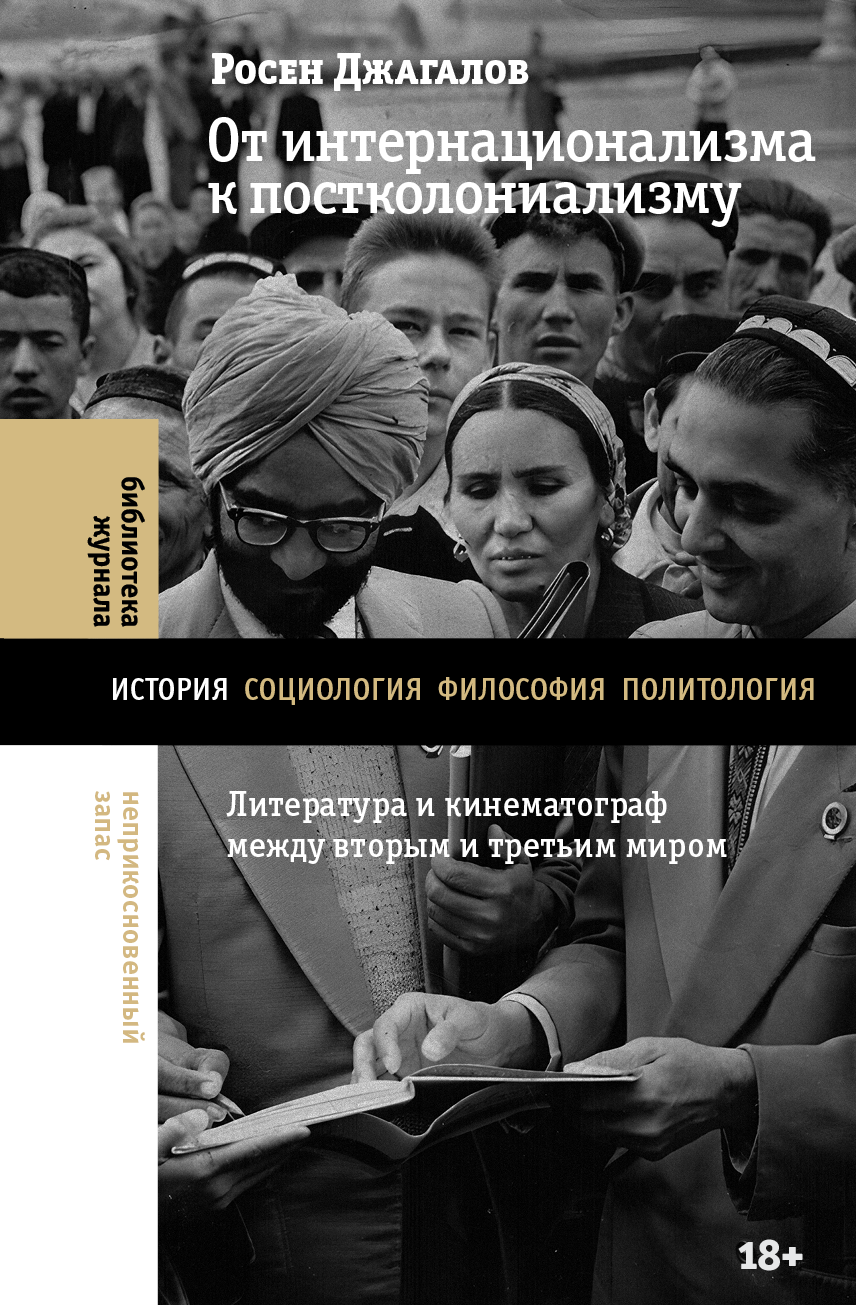

Росен Джагалов. От интернационализма к постколониализму: литература и кинематограф между вторым и третьим миром. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с английского Татьяны Пирусской. Содержание

Советская империя массу сил вложила в то, чтобы притянуть к орбите своего влияния страны третьего мира. И речь идет далеко не об одной лишь военной и политической поддержке коммунистических и околокоммунистических группировок и режимов, а об огромном научном и культурном аппарате, пытавшемся образовать более-менее прочные связи Москвы с африканскими, азиатскими и латиноамериканскими интеллектуалами.

Работая над диссертацией, а затем и книгой, посвященной этому вопросу, Росен Джагалов обнаружил, что у его коллег по академии он вызывает скорее недоумение: «Кому это нужно?» Вопрос справедливый и в то же время странный. С одной стороны, действительно, международными связями Советского Союза и так давно занимаются профильные специалисты. С другой — современным исследователям по ряду причин неинтересно, а то и попросту неудобно акцентирование внимания на роли советского режима в становлении деколониальной и затем постколониальной культуры.

Таким образом из поля зрения как-то сам собой выпадает огромный пласт знаний о том, как был устроен глобальный мир, во время холодной войны поделенный на крайне условные, но оттого не менее ощутимые границы. Джагалов восполняет этот не пробел, а пробелище, детально описывая механизмы взаимодействия Москвы с глобальной «периферией» — от 1920-х годов до заката перестройки.

Важнейшие разделы посвящены работе официальных и официозных институтов международного сотрудничества, изданию книг афро-азиатских авторов, показу соответствующих фильмов и их восприятию в печати.

«Содержание „Иностранной литературы“ неадекватно отражало интересы советских читателей, особенно интеллигенции, составлявшей бóльшую часть ее аудитории. По словам Александра Яковлевича Ливерганта, нынешнего редактора журнала, в советское время его предшественники печатали афро-азиатскую литературу просто „для поддержания баланса“. Иначе говоря, если редакция собиралась опубликовать рассказ Эрнеста Хемингуэя или другой „смелый“ текст, ей приходилось ставить в номер и какой-нибудь „политически прогрессивный“ материал, скажем подборку вьетнамской поэзии с воинственной антиамериканской риторикой.

Хотя объяснение Ливерганта весьма приблизительно и, как мы увидим далее, не совсем точно отражает положение дел, это хорошая отправная точка для разговора о рецепции афро-азиатской литературы в СССР».