Неклассический ориентализм

О книге Роберта Байрона «Сначала Россия, потом Тибет»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

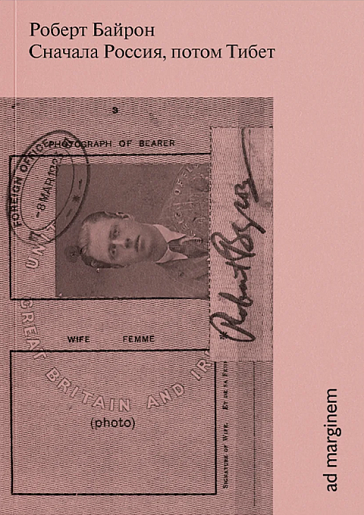

Роберт Байрон. Сначала Россия, потом Тибет. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. Перевод с английского В. Соломахиной. Содержание

Путевые заметки английского исследователя и путешественника Роберта Байрона увидели свет спустя почти сто лет после их написания. Но тем лучше — сегодняшнего читателя ожидает не набившая оскомину романтизация экзотического «Востока», а интеллектуальное погружение в своеобразие каждой отдельной культуры региона.

Путевые заметки английского исследователя и путешественника Роберта Байрона увидели свет спустя почти сто лет после их написания. Но тем лучше — сегодняшнего читателя ожидает не набившая оскомину романтизация экзотического «Востока», а интеллектуальное погружение в своеобразие каждой отдельной культуры региона.

На русский язык перевели два его травелога — «Сначала Россия, потом Тибет» (1931) и «Дорога в Оксиану» (1937). Вот что пишет в них автор:

«Самые лучшие мгновения путешествия рождаются в равной степени из красоты и непривычности: первое угождает чувствам, второе — разуму. Такие совпадения довольно редки, отсюда и редкость подобных мгновений. Со мной тоже было такое... когда стоял на перевале Джелеп Ла и любовался тибетскими вершинами; и еще, когда на второй день после приезда в Россию, ближе к вечеру, подошел к берегу Москвы-реки».

Москва

В Россию Байрон приезжает в январе 1932 года, первая точка его остановки — Москва.

Он уже посетил Грецию, Афон, и приехал изучать Россию убежденным филэллином, то есть человеком, преданным античной культуре под пятой турецкого влияния. Другими словами, его вдохновляют не европейские идеалы, а ценности древних цивилизаций, которые контрастируют с самим общественным бытием России, без привязки к идеологии:

«Великую неправду я впервые по-настоящему ощутил на концерте в Московской консерватории. Исполняли „Пасторальную симфонию“ Бетховена, дирижировал Оскар Фрид. Играли неплохо, хотя инструменты были настроены отвратительно. Когда все закончилось, я поднял глаза и вспомнил, где нахожусь. И внезапно до меня дошло, что здесь — не в капитализме, не в христианстве, а здесь, в концертном зале, в этих потрепанных партитурах — таится враг, которого материализму никогда не победить, и он неизбежно победит материализм».

Грусть в форме большевизма привнесена в Россию эпохой и мало ему интересна:

«Это своего рода страна кино, где все персонажи заранее подготовлены, а Добро ярко сияет в вечной победе над Злом. Даже проститутки, которым запрещено объединяться в профсоюз, не могут процветать. Тайная полиция известна как ГПУ. Обычно произносится как „Гэпэу“, но только иностранцами. Русские это слово не произносят никогда. Могут иногда шепотом намекнуть: „сами знаете кто“, но обычно избегают всяческого упоминания. Я стал развлекаться, произнося роковые слоги в общественных местах, чтобы увидеть дрожь удивления и дурного предчувствия, появлявшуюся у всех, кто меня слышал».

Описывая Москву, Байрон часто ссылается на итальянских мастеров, чьи работы он встречал ранее в Венеции. Но тянет его на окраины страны, чтобы посмотреть, какой она была раньше.

Венеция

Еще одно начало путешествия, запечатленное в заметках, состоится через полтора года, в 1933 году. Оно стало отправной точкой его «Дороги в Оксиану». Новый маршрут на восток начинается с дневников из Венеции, что показательно в сравнении с путешествием в Москву, усеянную работами венецианцев.

Характерно, что начало исследований Байрона — как раз не та современная Италия, что сквозит и в архитектуре Москвы. Автора пленяет античный мир, мир классических ценностей. Сама же Италия наших дней мало его впечатляет. Восторженные слова читатель встречает лишь в описании утра перед путешествием 1933 года:

«Все города одинаковы на рассвете: как даже опустевшая Оксфорд-стрит может быть прекрасна, так и Венеция казалась теперь не кричаще, а умеренно живописной. Дайте мне Венецию, какой ее впервые увидел Рескин, — без железной дороги — или предоставьте взамен быстрый катер и все сокровища мира. Этот людской музей ужасен, как те острова у побережья Голландии, где жители носят национальную одежду».

Новгород

Вновь 1931 год. Следующая большая остановка после посещения Москвы. Теперь Байрону предстоит встреча с миром, каким он был до развития технологий и появления проблем массового общества. Англичанин ищет альтернативу установлению всеобщего счастья.

Уже ко времени этой поездки его отличает насмотренность в архитектуре пяти стран: Греция, Индия, Сикким (в тот момент отдельное княжество, которое было только под сюзеренитетом Индии), Англия, Италия. Он изучал искусство и историю в Оксфорде, поэтому в СССР его тянет не к современному ему искусству и не к уже знакомой ему по Венеции и Москве работе итальянских мастеров — как и в Тибете, он ищет культуру, которая прячется за фасадом политического и технологического развития.

Уникальность культуры России Байрон видит в зодчестве и иконописи:

«За организованным безумием большевистской России быть впереди планеты всей трудно узнать гостеприимную, добродушную страну, описанную довоенными путешественниками. И все же кое-где, в уголках, избежавших промышленных и политических бурь последних пятнадцати лет, сохраняется романтика Святой Руси. К таким местам, по-моему, относится Новгород».

Из Новгорода он отправляется дальше, в мир древнерусского зодчества:

«Если Великий Новгород сохраняет что-то от характера Древней Руси до татарского нашествия, то памятники Ярославля напоминают о расширении торговли, ознаменовавшей XVII век».

Ярославль

Из Новгорода он отправляется в Ярославль, который по времени расцвета кажется ему близким к работе венецианцев в Москве. Однако вместо перекрестка культур он встречает культуру перекрестков, как Питер Франкопан описал буферную зону Бактрии в торговле на Шелковом пути:

«Местные художественные взгляды, давно взращиваемые итальянцами, теперь распускали собственные цветы, прежде чем снова прийти итальянцам с канонами позднего классицизма».

Если мир Запада, как и крупные города советской России, побуждает исследователя к поиску не-индустриального будущего, то малые города — его отдушина. Таковым окажется и Ярославль, и до этого, в 1929 году, Тибет. Здесь видна разница с классическим ориенталистским взглядом англичан на загадочный «Восток», который манит их экзотикой.

Байрон не смотрит на людей России исподлобья, словно на дикарей. Даже наоборот, он лишь сетует, что люди провинции начинают забывать культуру своего прошлого:

«Даже старики, к которым в основном я обращал расспросы, казалось, забыли своего Создателя и беспомощно разевали рты, когда я произносил имена Иоанна Предтечи и Иоанна Златоуста, ибо мой проводник был таким воинствующим атеистом, что ему эти суеверные звуки были не по силам».

Тегеран

Байрон побывал в Персии дважды — в 1933 и 1934 году, до и после зимы. Его пребывание там описано в «Дороге в Оксиану».

Он настойчиво продолжает гнуть свою линию: как и в прошлом травелоге, он пишет, что Персия — это отдельный мир, который не тождествен всему «Востоку». Он оказывается там в период правления Реза-шаха Пехлеви, правителя, который приказным тоном сообщал о необходимости носить одежды по европейской моде. Вот как предостерегает автора травелога его напарник на границе с Ираном:

«Нельзя говорить о шахе громко. Зови его мистер Смит.

— Я всегда называю Муссолини мистером Смитом в Италии.

— Хорошо, мистер Браун.

— Нет, это имя Сталина в России.

— Тогда мистер Джонс.

— Джонс тоже плохой вариант. Теперь, когда Примо де Ривера почил, так будут называть Гитлера. И все равно я путаюсь в этих обычных именах».

В итоге Байрон называет его «Марджорибанкс» даже в путевых заметках. Попав в Персию, герой удивляется современности, которую он застал в столице:

«Простой перс, чтобы соблюсти законы о роскоши, придуманные Марджорибанксом, одевается в нечто унижающее человеческое достоинство, кажется невозможным, чтобы эта толпа в лохмотьях, напоминающая стаю дворняг, была действительно тем народом, который покорил многочисленных путешественников своими манерами, любовью к литературе, искусством верховой езды и создания парков».

Мир здесь тоже не однообразный — то, что происходит в столице, совсем не соответствует тому, что он видит в провинциях:

«Всего несколько миль от главной дороги, но тут уже не носили современные шляпы Пехлеви, их заменяли стародавние шапки в форме шлема, которые изображены на рельефах в Персеполе».

Здесь читатель обеих книг вспоминает об описании Новгорода и Ярославля в «Сначала Россия, потом Тибет». Страны в травелогах Байрона не представляют единый мир «Востока», противопоставленный Западу. Он везде разный, и если в больших городах видна усредняющая индустриализация, то на окраинах автомобили бессильны. Именно такой альтернативой автор и заворожен — неспешностью жизни, в которую еще не пришла цивилизация. Как и в провинциях Персии, красивая инфраструктура — это, по его выражению, эквивалент потемкинских деревень, которые кочуют для услады глаз правителя.

На протяжении обеих книг Байрон проводит водораздел не по ориентации частей света, и это качественно отличает его от многих путешественников. Вот как он передает разговор из Бомбея в Англию в «Дорога в Оксиану»:

«Мы подружились с мистером и миссис Чичестер и мисс Уиллс. Увидев Кристофера (компаньон Байрона в путешествии. — Прим. А. С.), расхаживающего по палубе в шортах и той красной рубашке, которую он купил в Аббасабаде, мисс Уиллс поинтересовалась у него:

— Вы путешествуете по неисследованным местам?

— Нет, — ответил Кристофер, — но я побывал в Афганистане.

— Ах, Афганистан, — отозвался Чичестер, — это где-то в Индии?»

Герат

С описанием Персии контрастирует описание Афганистана, который Байрон тоже посещает дважды — накануне зимы в 1933 и весной 1934 года. Его больше пленяет мир этой страны, нежели Персии. Он сравнивает местного правителя, бежавшего в Италию, с правителем Персии, который начал насаждать европейскую моду:

«Вот наконец Азия без комплекса неполноценности. Рассказывают, будто Аманулла-хан хвастался Марджорибанксу, что он привьет в Афганистане западные ценности быстрее, чем тот превратит Персию в европейскую страну. Аманулла потерпел неудачу, возможно, подобные заявления будут губительны и для его последователей».

Гьянгдзе

Самое первое из описанных автором путешествий — поездка Тибет в 1929 году.

Хронологически оно произошло даже раньше путешествий в Россию и Центральную Азию. Однако, по задумке самого Байрона, дневники поездки в Тибет напечатаны в такой последовательности: сначала Россия, потом Тибет. Вот как он объясняет соединение этих двух стран в одной книге:

«До промышленной революции в каждой стране (Россия и Тибет. — Прим. А. С.) развивалась уникальная цивилизация со своими традициями. В России традиция пала жертвой вируса машин. Тибет же к нему остался полностью невосприимчивым. Среди наций, придерживающихся подобных традиций, эти две страны представляют собой крайние политические, социальные и интеллектуальные отличия от принятого среднего. Крайности подтверждаются даже их внешним видом: Россия кажется ниже и бесцветнее, Тибет выше и красочнее любой страны на земле».

Как сообщает в послесловии редактор травелога, изначально книга называлась «На колесах и без колес»: если СССР погрузился в автоматизм, то мир Тибета — наоборот. Его озаряет доиндустриальность, выраженная в природе и архитектуре. Даже передвигаться автору приходится на пони. Байрон общается с парой тибетцев и размышляет:

«Когда я вижу невосприимчивый к западным идеям Тибет, то спрашиваю себя, как долго он сможет сопротивляться. Я смотрю на Джигмеда и Мэри (пара тибетцев. — Прим. А. С.). Они познакомились с западной мыслью. Однако их самообладание, особенно у Мэри, ничуть не пострадало. Будущее за ними. А за мной... какое будущее ждет мою страну?»

Само путешествие сосредоточено на изучении монастырской архитектуры, жизнь отдельных городов не тревожит путника. Однако, как и в «Дороге в Оксиану», он говорит о городской жизни, чтобы рассказать о грязи не окружающего «Востока», а самих европейцев. Вот что он пишет в городе Гьянгдзе, конечном пункте его путешествия в Тибет:

«Вместе с сирдаром в комнату врывается ледяной воздух. Слуга приносит полный чайник горячего чая, без которого жизнь неминуемо бы угасла. Одевшись, мы направляемся в ванную, где губка хрустит льдом, и осторожно моем руки и веки, проделывая другие, не подлежащие упоминанию операции, влекущие рваные раны и обморожения. Часто слышишь: тибетцы такие грязные. Может, и так, но, по крайней мере, с лицами у них все в порядке. Когда мы прибыли в Гьянгдзе, во всей стране, наверное, не нашлось бы никого грязнее и омерзительнее нас».

Маршрут путешествий Роберта Байрона — пример неклассического ориентализма. С одной стороны, оба травелога пронизаны паганельевской тягой увидеть малоизученное, с другой — они уже не делят мир на «Восток» и «Запад». Их «нейтральная полоса» — альтернативная реальность, которая растянулась между технологическим прогрессом и консервативным укладом жизни.

Его странствия резко оборвались в 1941 году: при поездке в Египет в корабль попала немецкая торпеда.