Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Все нижеследующие рецензии были опубликованы в журнале «Печать и революция» № 2 за 1922 год.

Федор Сологуб. Одна любовь. Стихи. Пг.: Myosotis, 1921

У Сологуба есть несомненные достоинства, и его муза выделялась из символистов серьезностью и тем «необщим выраженьем», которое дает писателю право на серьезное вниманье. Он был своевременно «оргиастичен», в его стихах находилось достаточно импрессионистического битого стекла, всякой мелкой мелочи, которой себе набивали порожнюю память начинающие, но все же, все же он давал не раз очень хорошую лирику, с большой и душевной простотой, его песенки были осязательно милы, его юмор и приятен, и не без перца, наконец, и в более серьезном роде он вырастил героя своего времени, мусью Передонова, и его небритого кота.

У Сологуба есть несомненные достоинства, и его муза выделялась из символистов серьезностью и тем «необщим выраженьем», которое дает писателю право на серьезное вниманье. Он был своевременно «оргиастичен», в его стихах находилось достаточно импрессионистического битого стекла, всякой мелкой мелочи, которой себе набивали порожнюю память начинающие, но все же, все же он давал не раз очень хорошую лирику, с большой и душевной простотой, его песенки были осязательно милы, его юмор и приятен, и не без перца, наконец, и в более серьезном роде он вырастил героя своего времени, мусью Передонова, и его небритого кота.

А зачем ему загорелось печатать теперь брошюрку в три десятка стихотворений случайного характера — неизвестно. Его простота нередко переходит в бедность, он не гнушается образничеством самого захватанного образца, образики и образиночки бердслеевидные у него нередки, — и в этакой книжоночке все это лезет в глаза преназойливо.

В Питере иметь собственное книгоиздательство, видимо, сделалось «патентом на благородство». Издаются там исключительно карманные книжки, и обязательно, чтоб очч-ень бла-ародные. Оно, может быть, и очень мило, но ужасно как напоминает званый кукольный обед у четырехлетней Липочки. На розеточке для варенья лежит кусочек колбаски и одна карамелька — угощенье на всю компанию, благо компания, наверно, рта не раскроет, и все эти Лукулловы яства будут абсорбированы Липочкой же. Но в Питере все это проделывается с такими гиератическими жестами, такой важностью... и читателю уж очень скучно: есть нечего — одна абрикосовская карамелька — повертелся мимо столика с куколками, толку никакого: — м-да, очень, очень мило... Но ведь это же, надеемся, не всерьез, а просто так?

А. Юрлов

Виктор Шкловский. Развертывание сюжета. СПб.: ОПОЯЗ, 1921; Виктор Шкловский. «Тристрам Шенди» Стерна и теория романа. СПб.: ОПОЯЗ, 1921

В. Шкловский в последнее время решительно начинает «шуметь». Если не ошибаемся, замысел его ни больше ни меньше как обработать всемирную литературу с новой точки зрения только фактического наблюдения формы и стиля.

В. Шкловский в последнее время решительно начинает «шуметь». Если не ошибаемся, замысел его ни больше ни меньше как обработать всемирную литературу с новой точки зрения только фактического наблюдения формы и стиля.

Замысел хорош — не будем этого отрицать, но в качестве неискушенного читателя не можем ли начать своего отчета о его двух брошюрах с жалобы.

Он предъявляет читателям слишком большие, я бы сказал, непомерные требования: сделать выводы из того, из чего их по самому существу сделать нельзя.

Судите сами: на странице 34 «развертывания сюжета» я прочел: «выводы делать должен читатель». Вооружившись карандашом, я попробовал сделать такие выводы и пришел к следующим заключениям: что сам автор, по его же словам, «не имеет определения для новеллы», что есть среди этой «не имеющей определения новеллы» «обрамляющая новелла», что «в качестве мотива могут быть разработаны, например, противоречия обычаев», что «на противоречии же основан и мотив ложной невозможности» и что, это уже самое загадочное, в искусстве имеется «мотивировка мастерства». В духе таких отдельных не развитых положений и написаны брошюры. Не станем отрицать, некоторые наблюдения сделаны верно. Но к чему они обязывают? В лучшем случае это — сырой материал для будущей теории художественной прозы. Кроме этого, нам кажется, методологически самый подход неверен. Нельзя, например, рассматривать структуру «Дон Кихота» вне исторической перспективы. Где предшествующее развитие романа? Где фабльо, из которых выросла новелла? Разве можно писать о вставной новелле, не рассмотрев значения ранней средневековой новеллы? Разве можно говорить о «пасторальных» мотивах «Дон Кихота», не продумав всей художественной эпохи испанского возрождения? Историзм не нужно доводить до абсурда, но есть минимум, без которого нельзя обойтись, и этот минимум нарушен: исторические замечания автора, ссылки на восточные сказки «золотого осла», только подчеркивают их недостаточность. Брошюра о Стерне, пожалуй, более удачна, но именно потому, что исключительный по структуре роман Стерна в известном смысле не имеет предков и может быть описан сам по себе.

Константин Локс

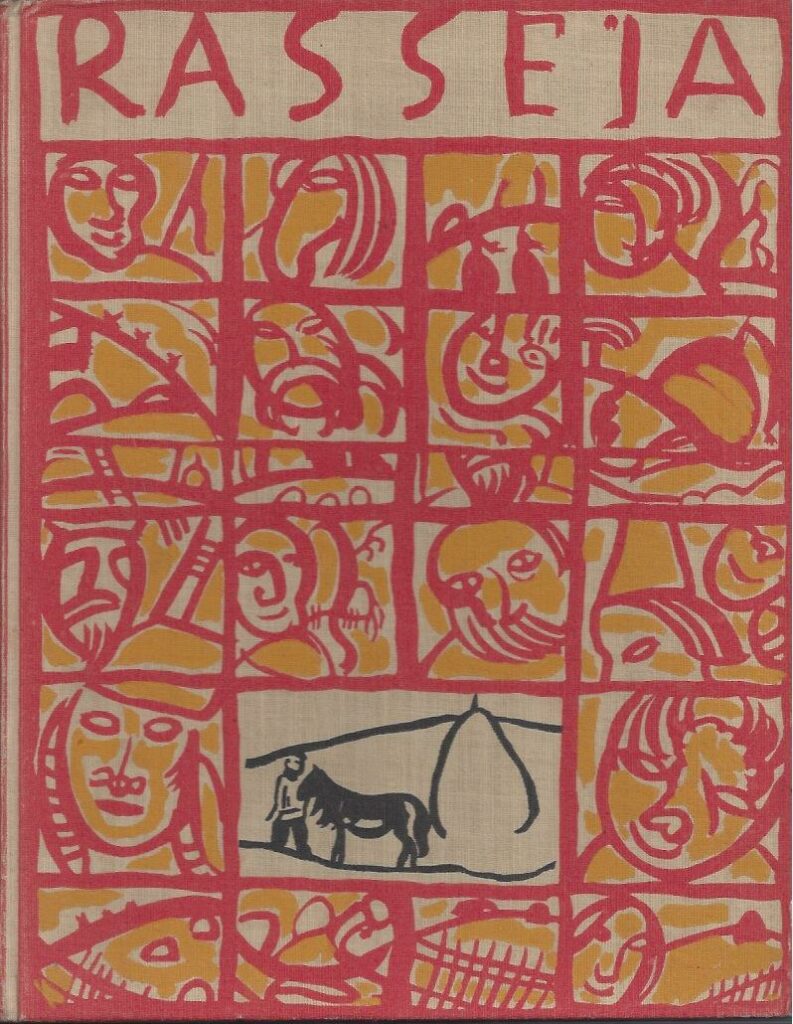

Boris Grigoriew. Rasseja. Mit einfuhrenden aufsatzen von Oskar Bie, Pawel Barchan, Alexander Benois und Boris Grigoriew. SPb.; Berlin; Potsdam: S. Efron; Muller & Co, 1921

Немецкое издание «Расеи» Бориса Григорьева очень любопытно. Оно удачно продолжает русское: немецкий вариант дает 70 репродукций с вещей Григорьева, в том числе 4 красочных, то есть на целую половину новый материал. Примечателен и текст. Он нам рисуется очень важным для характеристики — не художника, правда, а отношения немецкой критики к современной России и ее искусству. В силу этого недолгий разбор текста этого может быть не напрасен. Что издатели заменили русский текст к «Расее» своим, можно, конечно, только приветствовать.

Немецкое издание «Расеи» Бориса Григорьева очень любопытно. Оно удачно продолжает русское: немецкий вариант дает 70 репродукций с вещей Григорьева, в том числе 4 красочных, то есть на целую половину новый материал. Примечателен и текст. Он нам рисуется очень важным для характеристики — не художника, правда, а отношения немецкой критики к современной России и ее искусству. В силу этого недолгий разбор текста этого может быть не напрасен. Что издатели заменили русский текст к «Расее» своим, можно, конечно, только приветствовать.

На первом месте в немецкой «Расее» помещена статья Оскара Би, критика очень известного. Он подчеркивает предметность творчества Б. Григорьева, определяет его художественный диапазон именами Лотрека (для серии «Интимностей») и Шагала: как известно, с этим последним, возведенным в мистики художником очень носятся в Германии. «Русское искусство всегда прислонялось», по мнению Би. Только «примитивы» (иконы?) самобытны. В Григорьеве — большая и хорошая серьезность. Для характеристики его форм у Би есть довольно меткое слово: «Кристаллы земли».

Следующая статья П. Бархана, «шефа немецко-русской критики», писателя, долго жившего в Петербурге. Он говорит не о Григорьеве, а именно о «Расее» — некоей «Пра-России», буйной матери. — «Чорт возьми — как летят сани!» — фраза, для его стиля очень характерная. Именно в «Расее» — молодая, творческая, ждущая сила, и надо отдать должное Бархану: он ее приветствует и, очевидно, чует по-настоящему.

Александр Бенуа в третьей статье высказывает о Григорьеве мнение, интересное просто как отзыв именитого петербургского писателя о художнике, ему весьма чуждом. Искусство Григорьева Бенуа характеризует как «ужасное и детское». — «Я не совсем уверен, что Борис Григорьев живописец», говорит Бенуа и кончает уверением, что Григорьеву «удалось, как единственному из всех русских художников, увидеть лицо своей обманчивой страны». — Книгу замыкают несколько страничек самого Григорьева о линии: это единственное совпадение с русским текстом.

Представляется, что немецкая книга о Григорьеве — серьезнее и правильнее построена, чем русская. Правда, немецкому читателю неясно будет — «почему именно Григорьев». — Стихия «Расей», о которой говорит Бархан — разве не была она лучше в свое время выражена хотя бы Малявиным? — Но, в общем, книга — приятный симптом: между современной Германий и Россией, думается, крепнет мост общей — не побоимся ее назвать — революционной культуры.

И вот еще сюрприз: типографски русское издание — лучше немецкого!

Проф. А. А. Сидоров

«Петербург»: двухнедельный литературно-популярно-научный иллюстрированный журнал. № 1, декабрь 1921; № 2, январь 1922. Редактор В. Шкловский

Будем рассуждать философически: добрый издатель мирного времени (славная туша) мыслил примерно: — э, публика все съест. И из этого расчета скармливал публике неусвояемые суррогаты. Деятели нового купечества подошли к этой проблеме с другой стороны и рассуждали так: раз публика ест эти гаденькие вещицы, то, очевидно, у нее есть к этим вещам вкус, потребность и жадность, которые было бы грешно не использовать, грешно и перед собственными карманами, и перед логикой, и перед коллективной душой покупателя. И это-то новое купечество в лице деятеля ОПОЯЗа В. Шкловского заработало: плодом этой работы явился чудный журнальчик «Петербург», где есть «все» — моды (но не без суждений о материях не-текстильного происхождения, о материях высоких, и не без цитаты из Гоголя), лирика Ахматовой, Ходасевича и Павлович, скрепленная уверениями редактора о том, что «прекрасная поэзия Ахматовой — прекрасна» и позор на голову тех, кто осмеливается в этой питерской аксиоме сомневаться, и сладенькие словечки Шагинян о новоявленном гении Питера — Ходасевиче (с легкой руки Белого, внезапно зачуравшегося от Есенина, которого он так рекламировал, и усмотревшего истинного поэта в Ходасевиче) — подрумяненные рассказики, — то не без Грина, то под Лескова (неуклюже до слез: в лесковоподобном сочинении нет сюжета... о, ОПОЯЗе, почто соблазняешь ты сих Синебрюховых?). Кроме того: сообщение об опасных замашках рыбы-пилы, которая водится в Мойке, о радио-шпаргалке, об уничтожении саранчи при помощи... прожекторов (знают ли «опоязники», что это за штука) и проч. и проч. — тьма убогой роскоши и старательности потрафить трамвайному пассажиру за его кровные 15 тысяч. Увы — провинциально и курьезно. Ну, то ли дело был «Огонек»; испортило наших предпринимателей «опоязовское» умничанье, далеко им до Каспари, Сойкина, Битнера и Мансфельда.

Будем рассуждать философически: добрый издатель мирного времени (славная туша) мыслил примерно: — э, публика все съест. И из этого расчета скармливал публике неусвояемые суррогаты. Деятели нового купечества подошли к этой проблеме с другой стороны и рассуждали так: раз публика ест эти гаденькие вещицы, то, очевидно, у нее есть к этим вещам вкус, потребность и жадность, которые было бы грешно не использовать, грешно и перед собственными карманами, и перед логикой, и перед коллективной душой покупателя. И это-то новое купечество в лице деятеля ОПОЯЗа В. Шкловского заработало: плодом этой работы явился чудный журнальчик «Петербург», где есть «все» — моды (но не без суждений о материях не-текстильного происхождения, о материях высоких, и не без цитаты из Гоголя), лирика Ахматовой, Ходасевича и Павлович, скрепленная уверениями редактора о том, что «прекрасная поэзия Ахматовой — прекрасна» и позор на голову тех, кто осмеливается в этой питерской аксиоме сомневаться, и сладенькие словечки Шагинян о новоявленном гении Питера — Ходасевиче (с легкой руки Белого, внезапно зачуравшегося от Есенина, которого он так рекламировал, и усмотревшего истинного поэта в Ходасевиче) — подрумяненные рассказики, — то не без Грина, то под Лескова (неуклюже до слез: в лесковоподобном сочинении нет сюжета... о, ОПОЯЗе, почто соблазняешь ты сих Синебрюховых?). Кроме того: сообщение об опасных замашках рыбы-пилы, которая водится в Мойке, о радио-шпаргалке, об уничтожении саранчи при помощи... прожекторов (знают ли «опоязники», что это за штука) и проч. и проч. — тьма убогой роскоши и старательности потрафить трамвайному пассажиру за его кровные 15 тысяч. Увы — провинциально и курьезно. Ну, то ли дело был «Огонек»; испортило наших предпринимателей «опоязовское» умничанье, далеко им до Каспари, Сойкина, Битнера и Мансфельда.

Э. П. Бик

Александр Беленсон. Искусственная жизнь. Пб.: Стрелец, 1921

В Петербурге выходила, а может быть, и продолжает выходить газета «Жизнь искусства». А. Беленсон состоит рецензентом этой газеты и свои заметки издал отдельной книжкой, объединив их перевернутым заголовком своей газеты. В книжке говорится нечто обо всем, и украшена она несколькими рисунками штатным петербургским пикассо — Ю. Анненковым, плюс предисловием штатного же петербургского Шекспира — Н. Евреинова. Последний развивает длительную канитель о «форме и содержании», заявляет, что понятие «искусство» анализу не подлежит, о вкусах не спорят, а гр. Беленсон соответствует его необъяснимому вкусу. Почему? — все-таки спросить-то позволительно. Текст А. Э. Беленсона дает ответ на стр. 73–78, где провалившаяся недавно у нас пьеса предисловщика механически приравнена гоголевскому «Ревизору». Эта трогательная дружба и семейное счастие — наиболее значительные события бесконечной болтовни почтенного рецензента, напечатавшего когда-то книжку скверных стихов и, по Уайльду, считающего себя за то очаровательным собеседником. Так ли?

В Петербурге выходила, а может быть, и продолжает выходить газета «Жизнь искусства». А. Беленсон состоит рецензентом этой газеты и свои заметки издал отдельной книжкой, объединив их перевернутым заголовком своей газеты. В книжке говорится нечто обо всем, и украшена она несколькими рисунками штатным петербургским пикассо — Ю. Анненковым, плюс предисловием штатного же петербургского Шекспира — Н. Евреинова. Последний развивает длительную канитель о «форме и содержании», заявляет, что понятие «искусство» анализу не подлежит, о вкусах не спорят, а гр. Беленсон соответствует его необъяснимому вкусу. Почему? — все-таки спросить-то позволительно. Текст А. Э. Беленсона дает ответ на стр. 73–78, где провалившаяся недавно у нас пьеса предисловщика механически приравнена гоголевскому «Ревизору». Эта трогательная дружба и семейное счастие — наиболее значительные события бесконечной болтовни почтенного рецензента, напечатавшего когда-то книжку скверных стихов и, по Уайльду, считающего себя за то очаровательным собеседником. Так ли?

Ах, конечно, хороший вкус прежде всего, и этакий очаровательный скептицизм сквозь невидимые слезы... Главное, чтобы было изящно: у меня такое амбре... я настолько остроумен, что презираю остроумие. Обыватель... не говорите мне о нем — он Аверченко читает. Шершеневич, какой неприличный, лошадиный дендизм... Так-то оно так, но вот что смущает читателя: «Добрый редактор привез мне из Москвы подарок, несколько сборников стихов. За такой подарок я вынужден был обязаться написать очень острую статью...» Это кто так писал — Беленсон или Аверченко? «Невольно вспомнишь с чувством уважения тонкого и умного скептика, не читавшего докладов об укрывателях истины, задумчиво-скромного патриция Понтия Пилата», «у них, а вовсе не у денди русских, пустые души». «Семьдесят пять лет, истекшие от „Переписки с друзьями“, нисколько... не смогли лишить ее для нас истинно живого интереса». «Шейлок не чета Королю Лиру — это одна из наименее понятных комедий Шекспира». «Хлебников еще со „Стрельца“ (изд. Беленсона, 1915 г. — Хлебников печатается с 1908 г.) проявил себя своеобразным поэтом». Все это не особого ли рода тот же дендизм? Не лошадиный, правда, а тот, которому отвечают: «отойди, от тебя курицей пахнет». (А. Чехов, «Вишневый сад») Так в чем же дело? Оказывается, в патетическом прославлении В. В. Розанова. Иезекииль мелкой буржуазии приобрел еще одного хвалителя, а новая экономическая политика осчастливила еще одного невольного молчальника.

Блажен иже и таких милует.

Иван Аксенов