Мой сосед Гельдерлин

О «Безумии Гельдерлина» Джорджо Агамбена

В разгар пандемии ковида философ Джорджо Агамбен обратился к наследию Фридриха Гельдерлина, чтобы больше понять про безумие, в которое отправился мир. С тех пор бед и невзгод особо не убавилось, так что эссе итальянского мыслителя еще, увы, долго будет актуальным, в чем по просьбе «Горького» убедился Сергей Луговик.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

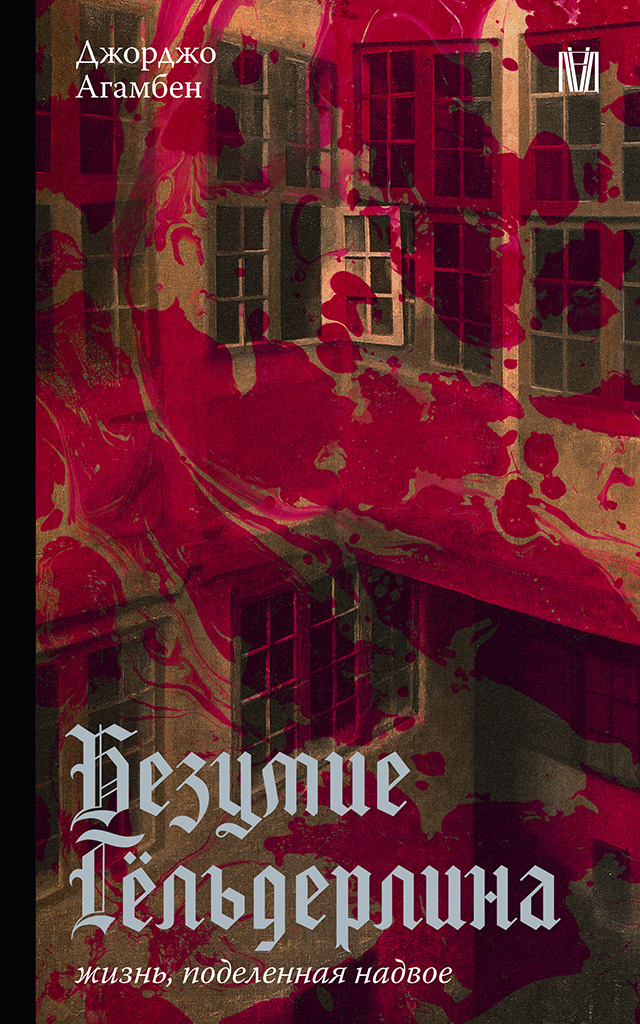

Джорджо Агамбен. Безумие Гельдерлина. Жизнь, поделенная надвое. М.: Лед, 2025. Перевод с итальянского Марины Козловой. Содержание, фрагмент

Существует не так уж и много поэтов, вошедших в пространство философии в качестве тех, кого философы допрашивают о вещах для них существеннейших, и Иоганн Кристиан Фридрих Гельдерлин среди этого недлинного списка особенный во многих отношениях.

В значительной степени так случилось благодаря Мартину Хайдеггеру, для которого Гельдерлин стал, наряду с досократиками, главным спутником в его блуждании по «лесным тропам» — уходу от языка академической философии к авторскому мифопоэтическому волхованию в поисках средств для выражения того, что обычным языком не сказывается. Поэт-проводник, к тому же земляк, что для немецкого философа было существенным (Гельдерлин, как и Хайдеггер, был швабом), здесь надежнее университетских схоластов. Но даже если вынести Хайдеггера за скобки, получится внушительная библиотека из авторов, друг с другом сходных только в своей любви к Гельдерлину. Таким образом, толкование Гельдерлина стало отдельной философской дисциплиной, которую не свести ни к эстетике, ни к философии языка.

Почему Гельдерлин занял это место? Биографический ответ на этот вопрос, вероятно, будет звучать так: поэт формировался одновременно с современной Европой, на перекрестке нескольких революций, от Великой французской до кантианской критической — первая открывала радикально новое измерение политики, вторая — самодовлеющий космос субъективности. Добавим к этому эстетическую революцию Иоганна Винкельмана, который в очередной раз переоткрыл искусство греков, поставив вопрос о его связи с политическим идеалом античности. И тогда получается, что Гельдерлин как бы миметически отразил в своей поэзии все противоречия, заложенные в фундаменте мышления современной Европы о самой себе. Действительно, поэт был страстным поклонником греков, вместе с однокашниками по Тюбингенскому университету Шеллингом и Гегелем горячо сочувствовал молодой республике, внимательно читал Канта и Фихте. Можно предположить, что, когда в начале XX столетия конструкция Европы проходила очередную проверку на прочность, к Гельдерлину обратились как к тому, кто сумел выразить находящееся в самом основании современности.

Эту «кризисную» интерпретацию укрепляет еще и трагическая судьба самого поэта, чья жизнь оказалась разделена на два равных отрезка душевной болезнью. В 37 лет Гельдерлин сходит с ума и проводит еще столько же в своей знаменитой башне — эркерной комнате в тюбингенском доме плотника Циммера. Этот скромный пансион будут оплачивать его опекуны до самой смерти поэта, скончавшегося в 73 года.

Прибавляет ли безумие и молчание поэта что-нибудь к тому, что было им сказано в период душевного здоровья? В какое отношение вступает эта темная сторона жизни Гельдерлина с его художественными и философскими интуициями? В книге «Безумие Гельдерлина. Жизнь поделенная надвое» итальянский философ Джорджо Агамбен пытается если не ответить на эти вопросы, то хотя бы еще раз поставить их, вывести их из-под инерции привычных объяснительных схем.

В том, что безумие должно говорить что-то существенное о творчестве поэта, не сомневались ни при его жизни, ни после его канонизации. Филолог Норберт фон Хеллинграт, которому мы обязаны возрождением интереса к Гельдерлину, в речи «Безумие Гельдерлина» говорил, что «жизнь поэта — это столкновение его вести с миром, а его труд — крик и вздох от этого столкновения». Гельдерлин для Хеллинграта — посланник «более одухотворенный, чем какой-нибудь гностик или пророк», и его речь, конечно, обречена на священную тьму. Безумие, следовательно, — обратная сторона близости к божественному: «Люди не понимают речь того, кто живет среди богов».

Хайдеггер рассматривал безумие Гельдерлина в сходном ключе: «чрезмерная яркость вытолкнула поэта во тьму», «боги сберегли поэта под вспышкой того, что мы короткой и непрочной мерой нашей называем душевной болезнью».

В каком-то смысле опасность поэтического ремесла служила знаком ее подлинности. Ради соседства с богами поэт готов идти на страшный риск, и если он не смог выдержать «их мощного бытия», то по крайней мере слепота — знак священного посещения.

Эту связь, в которой молчание и сказанное питают друг друга, Агамбен выразил в своей ранней книге применительно к другому поэту: «И в самом деле, в чем заключается тайна Рембо, если не в той точке, где литература аннексирует свою противоположность, то есть молчание? Разве не прав Бланшо, говоривший о том, что слава Рембо разделена между теми стихами, что он написал, и теми, что он отказался писать?»

В общем, молчание становится тем грандиозным фоном, той непроглядной тьмой, из которой проступает послание поэта. Но проблема с фоном заключается в том, что мы редко наводим на него резкость и спрашиваем себя о его действительном содержании.

Именно это пытается сделать Агамбен в своей книге-хронике — освободить безумие поэта из-под власти романтического нарратива и посмотреть на него как на продолжение художественной практики.

Но в чем смысл безумия? Не получается ли здесь какого-то оксюморона? Нет, утверждает Агамбен, если мы перестанем третировать слово «безумие» как пустой знак всего самого страшного и прискорбного и посмотрим на вполне конкретный способ жизни конкретного человека.

Агамбен подступает к задаче двояким образом: с одной стороны, разбираясь с эстетической теорией поэта, а с другой — составляя подробную хронику его «безумного» периода. Хронист, говорит Агамбен, отличается от историка тем, что не утруждает себя объяснением смысла истории: cамо соположение происшествий и случаев в едином рассказе и есть высказывание о тайне живого целого — ветвящийся синтаксис жизни. Часть хроники жизни Гельдерлина дается Агамбеном в сопоставлении с параллельной хроникой жизни Гете, пока автору не надоедает ее вести. Она обрывается, и Гельдерлин остается единственным героем повествования.

Что касается теоретического введения, то ключевым понятием здесь становится понятие «обитающей жизни», которое Агамбен конструирует через Гельдерлинову теорию эстетики и эстетической учебы: «Но собственному нужно обучаться так же, как и чуждому», — пишет Гельдерлин о задачах национального искусства. Учиться близкому как чуждому — значит и вступить в особые отношения с собственной жизнью, «остранить» ее, чтобы этим сделать доступной для учебы и постижения.

Глагол «обитать» — по-немецки wohnen — один из частых в гельдерлиновском словаре. Обитают не только люди, но и боги, звезды, звери. Для Агамбена обитающая жизнь — «та, где присутствует некая особая, неизменная связность с самой собой и всем остальным», такая, которая подчинена привычке и живет сама себя; в каком-то смысле у нее нет носителя при ее крайней индивидуальности; ее невозможно апроприировать или подчинить. Это поэтическая жизнь, основанная не на смысловой связи, а на синтаксической, где каждый элемент показывает себя, не имея необходимости в каком-то ином оправдании для своего бытия. Знаменитую строчку «поэтически жительствует человек» Агамбен толкует, вспоминая латинское dictare — «диктовать», от которого произошел немецкий глагол dichten («сочинять стихи»): жить поэтически означает уметь жить вне самораспоряжения, не властвовать, а «обитать».

Из хроники Агамбена мы узнаем: в том, что называется безумием Гельдерлина, почти не было мрачных дисциплинарных тонов фукольдианского характера — поэт занимает комнату с прекрасным видом на реку и долину, много гуляет, часами музицирует на пианино, читает Клопштока, греков и собственный роман «Гиперион, или Жизнь отшельника в Греции». Иногда к нему приходят поклонники и старые знакомые. При встрече с людьми, особенно теми, чье общество его тяготит, он подчеркнуто вежлив и имеет обыкновение осыпать их официальными титулами: «ваша светлость, ваше сиятельное высочество, господин отец, любезнейший господин». Иногда он пишет стихи, мало похожие на свои предыдущие гимны; вместо длинных пиндарически закрученных верлибров — простые, почти наивные тексты: пейзажные зарисовки, идиллии, множественные вариации на небольшой круг тем. С хозяином дома, плотником Эрнстом Циммером, у него хорошие и спокойные отношения, мало отличающиеся от обычных отношений жильца и хозяина дома, они иногда совершают длительные совместные прогулки. По свидетельствам Циммера, поэт очень плохо переносит родственников, к матери, которая, как подчеркивает Агамбен, ни разу не навестила его в доме на Неккаре, он регулярно пишет безупречно вежливые, но абсолютно бессодержательные письма, в которых можно заметить нечто вроде концептуалистской иронии, игры с собственной маской безумного:

«Почтенная матушка!

Как вы знаете, я обязательно с радостью напишу вам, когда, повинуясь привычному ощущению того, чем я, как вам известно, стал, начну чувствовать, что моя манера выражаться ясно приняла долженствующую форму. Пишите мне и дальше много такого, на что я обязан отвечать с надлежащей любезностью.

Я, Ваш преданный сын

Гельдерлин».

В общем, мы бы ни в чем не заподозрили особого безумия, если бы не друзья и родственники поэта — именно им нужно это слово, именно они на нем настаивают. Молодым поклонникам (один из них, видимо, выкрал из комнаты поэта экземпляр «Гипериона») нужен титан, не выдержавший тяжести небесного свода:

«Когда разум, подобный гельдерлиновскому, переживает пугающее потрясение и низвергается из состояния божественной невинности в самый отвратительный упадок — это несоизмеримо больше, чем слабаки, которые всегда придерживаются одного и того же пути. Гельдерлин — мой человек. Его жизнь — великая, ужасающая тайна человечества».

Родственники заинтересованы в распоряжении наследством недееспособного, старые знакомые делят уже наследие творческое, вокруг которого без всякого ведома поэта разворачивается типичная публикационная история с выяснением долей гонораров и списков «вошедшего» и «невошедшего». Что любопытно, гимны начала 1800-х, сейчас считающиеся вершиной его творчества, друзья отбраковывают, посчитав порченными сумасшествием.

Агамбен этого не упоминает, но у хрониста есть одно преимущество: именно он выбирает, что включать в перечень событий и знаменательных дат. Итальянский философ мастерски строит картину, в которой «умственное расстройство» становится эффектом резонанса. В какой-то момент у Гельдерлина был мотив по политическим причинам притвориться безумным, его творческая программа была слишком радикальна для современников (включая Шиллера и Гете) — проще было списать ее на нездоровье, чем воспринять всерьез, но самое важное —безумие было тем, что поэт мог принять как разрешение художественного напряжения между трагедией и комедией — скорее, в пользу второй.

Верить ли хронике Агамбена — отдельный вопрос, который следует направить знатокам жизни поэта, но ей нельзя отказать в том, что называют художественной правдой: на фоне якобы безумия Гельдерлина почти все оказываются лишенными той самой «неизменной связности с самими собой»: именно для этого Агамбен ввел в повествование Гете, который в сопоставлении с Гельдерлином выглядит озабоченным своим карьерным положением чиновником средней руки:

«На следующий день Гете пишет Сарториусу: „Император Наполеон пожаловал мне Орден почетного легиона, царь Александр I также наградил меня знаком отличия“. После этого он показал гостям посылку, которую ему только что принес лакей, — внутри лежал орден Святой Анны с блестящей звездой и на длинной широкой ленте. Он отошел, чтобы надеть награду, поскольку его вызвали ко двору на чтения (Deklamatorium)».

Важно не упустить еще один момент, существенный для понимания этого текста Агамбена: книга была написана в 2021 году, во время эпидемии коронавируса, которую итальянский философ воспринял как коллективное помешательство. Противопоставить массовому психозу добровольной сдачи собственных прав Агамбен предложил «сумасшествие» поэта, ничего не требующее и ни на что не претендующее, в котором безумие мира находит собственную меру. Этот жест в какой-то степени ставит Агамбена в один ряд с героями своей хроники, но, возможно, попытка избежать этого была бы заранее обречена.

Соседство — одна из важнейших тем Гельдерлина. Гимн «Патмос», в котором поэт говорит об отношениях богов и людей, начинается со знаменитых строк:

Близок,

но труден, чтобы схватить, Бог.

Слово nah — «близкий» — звучит в Nachbar, «сосед». Если поэзия — способ организации соседств, благодаря которым вещи взаимно удивляются друг другу, узнавая свои меры и пределы, тогда тот, кто жительствует поэтически, дает всем остальным, еще не овладевшим этим искусством, возможность быть затронутым этой ничем не объяснимой смежностью — и удивиться самому себе:

Ведь все хорошо. После он умер. Многое было бы

можно об этом сказать.