Литература эпохи перемен

О книге Таямы Катая «Тридцать лет в Токио»

Рубеж XIX-XX веков в Японии стал временем, когда одна эпоха стремительно сменяла другую, — в полной мере это относилось и к литературному процессу в стране. Книга воспоминаний мастера национальной прозы Таямы Катая «Тридцать лет в Токио» во всех подробностях описывает то, как японские писатели стремились осознать и выразить эти перемены. Читайте об этом подробнее в материале Елены Дьяконовой.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

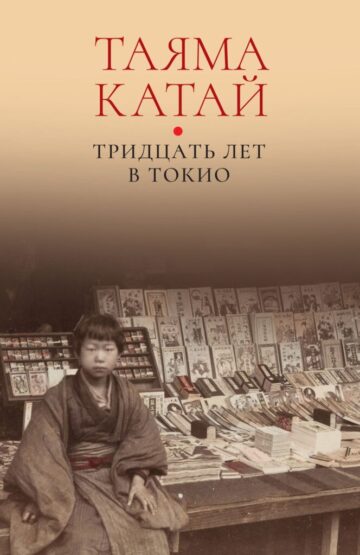

Таяма Катай. Тридцать лет в Токио. СПб.: Гиперион, 2025. Перевод с японского Марии Торопыгиной. Содержание, фрагмент

В петербургском издательстве «Гиперион» в 2025 году вышла примечательная книга японского писателя-натуралиста Таямы Катая (1972–1930) «Тридцать лет в Токио» во вдумчивом переводе и с предисловием Марии Торопыгиной. Предисловие к переводу сжатое, сдержанное по стилю, немного суховатое, но тем не менее вместившее в себя описание большой эпохи, переплетенной с биографией писателя.

Таяма Катай — выходец из семьи потомственных самураев княжества Акимото. Он учился у известного японского прозаика Одзаки Коё, автора исторических романов и создателя влиятельного литературного общества «Друзья тушечницы» (Кэнъюся), дружил и тесно общался с ведущими писателями, мыслителями, философами, учеными-фольклористами конца эпохи Мэйдзи (1868–1912), Тайсё (1912–1925), начала Сёва (1920–1930-е годы) — с Симадзаки Тосоном, Мори Огаем, Янагитой Кунио и многими другими.

С двенадцати лет Таяма Катай изучал конфуцианство, классическую китайскую поэзию — что было основой традиционного воспитания и образования — в школе известного конфуцианского ученого Ёсиды Хакуэна, в четырнадцать лет опубликовал сборник китайских стихов старой формы. Увлекался старинной японской поэзией вака и особенно западной литературой, в частности находился под сильным влиянием Ги де Мопассана — так появилась повесть «Конец Дзюэмона». Вместе с известным прозаиком Куникидой Доппо, философом и фольклористом Янагидой Кунио и другими составил книгу «Лирика».

Самым значительным произведением Таямы Катая, которое произвело оглушительное впечатление на читающую публику и привело некоторых критиков в восторг, а других — в возмущение, стал роман «Постель» (Футон, 1907). В центре повествования находятся писатель и его юная ученица, начинающая литературную карьеру, а его главная тема — безответная любовь, которая кончается трагически. Известно, что многие годы Таяма Катай испытывал неразделенную любовь к гейше Ииде Ёнэ, образ которой вплетен во многие его произведения.

Особенно запомнился читателям фрагмент романа, когда девушка покидает главного героя и навсегда уходит из его дома. Он цитировался множество раз в разных критических обзорах и литературных произведениях:

«Он поднялся в комнату на втором этаже, которая раньше была гостиной Ёсико, открыл ящик стола, достал старую, замасленную ленту и понюхал ее, затем прижался лицом к заметно грязному бархатному воротничку ее ночной рубашки и жадно вдохнул ностальгический запах этой женщины, его сразу же охватило желание, печаль и отчаяние… Он расстелил футон, на котором всегда спала Ёсико, накрыл его ночной рубашкой, уткнулся лицом в прохладный, грязный бархатный воротник и заплакал».

Одни японские критики сравнивали «Футон» с «Исповедью» Ж.-Ж. Руссо, другие с романом Ф. М. Достоевского «Бедные люди», еще кто-то писал о влиянии на Таяму Катая пьесы Герхарта Гауптмана «Одинокие люди». Многие писатели, даже такие именитые, как Симадазки Тосон, Мори Огай, стали подражать стилю Таямы Катая, использовали некоторые его сюжетные линии.

Роман «Футон» стал вехой в японской литературе 1900-х годов, ознаменовав собой появление в Японии жанра «эго-романа», или «романа о себе», где малейшие и тончайшие движения души автора и одновременно главного героя описаны с пугающей точностью в технике blow up. Этот текст положил начало натуралистическому направлению в японской литературе, которое сложилось под влиянием Эмиля Золя, братьев Гонкур, Генрика Ибсена и с 1900-го до начала 1920-х годов было главенствующим.

Таяма Катай опубликовал еще несколько крупных произведений: биографический очерк «Моя истинная исповедь», трилогию «Жизнь», «Жена», «Связи», повесть «Сельский учитель». Он также прославился подробным и красочным описанием различных местностей Японии: «Южные корабли, северные кони», «Путешествие по горам и водам», участвовал в написании обширного труда «Знаменитые места и география Японии», затем руководил составлением всех 12 томов травелога «Новое собрание знаменитых мест и географии Японии». Эти талантливо написанные произведения, в которые писатель привнес личные впечатления от поездок по стране, были творчески переосмысленной версией старинных описаний путешествий по Японии, восходящих к Х веку. Традиционный жанр, который включал в себя паломничество к святым местам, красивым видам, старинным достопримечательностям, — впервые появился еще в раннее Средневековье.

В 1930 году Таяма Катай скончался. Накануне последнего дня жизни его навестил старый друг, писатель Симадзаки Тосон. Они говорили о смерти. На могильном камне Таямы Катая на кладбище Тама в Токио сохранилась каллиграфическая надпись, сделанная Симадзаки Тосоном, — он же, по обычаю, дал покойному писателю посмертное имя: Кодзюин Дзанъюки Кабуки Кодзи.

Дневник писателя, или книга воспоминаний «Тридцать лет в Токио», — это подробное, красочное, талантливо написанное произведение, объединившее многие годы жизни, творчества, дружбы с писателями, художниками, философами, фольклористами, работы над собственными и чужими текстами. И конечно, главное действующее лицо этого повествование — город Токио. Для понимания эпохи, которую описывает Таяма Катай в своих воспоминаниях, нужно в общих чертах рассмотреть понятие бундан (литературный мир), возникшее в конце эпохи Мэйдзи благодаря просветителю и писателю Цубоути Сёё. Буквально бундан — литературный мир, литературные круги, литераторы, литературная трибуна, литературные журналы, газеты и издательства, литературные споры и сама литература. Японские писатели подхватили новое словцо, принадлежность к бундан (или, наоборот, намеренный отказ от связей с литературным истеблишментом) стала важным элементом их характеристики.

Автор предисловия и переводчик Мария Торопыгина ссылается на мнение известного писателя Это Дзюна:

«Бундан представляет собой фазу современной японской культуры, сосредоточенной в первую очередь в Токио; это также своего рода синтетическое выражение понимания ценностей, морали и поведения писателей, журналистов и некоторых профессоров, а также будущих молодых писателей и, возможно, барменш с Гиндзы, их окружающих. Хорошо это или плохо, но большинство японских литературных произведений периода Мэйдзи вышли из этого литературного мира».

Принято считать, что «литературный мир» как понятие зародился в Японии в 1880-х годах с появления «Друзей тушечницы» — организации талантливых литераторов, которую возглавлял Одзаки Коё. Он сыграл центральную роль в объединении писателей-коллег и воспитании перспективных учеников, что привело к формированию закрытой гильдии, основанной на дружбе, отношениях «учитель — ученик».

Воспоминания Таямы Катая рисуют необыкновенно привлекательную жизнь бундан, литературного мира Японии, сплетение отношений дружбы — вражды между писателями, учителями и учениками. Ученичество было важной частью литературного и любого другого образования в традиционной Японии, для учителя ученики были дороже собственных детей, обучение происходило постоянно, а не в определенные часы, молодые люди обычно жили в домах своих преподавателей. И не было в мире теснее и важнее связи, чем между учителем и учеником.

Книга Таямы Катая состоит из бесчисленных подробностей литературной жизни, бурных споров и обсуждений, портретов писателей и поэтов с детальным описанием их внешности, характеров и литературных достоинств их текстов. Подробности человеческих взаимоотношений — важнейшие составляющие интереснейшей эпохи конца Мэйдзи — Тайсё — начала Сёва (конца XIX — первой четверти XX века). Мне кажется, эту книгу надо читать и перечитывать всем, кто хочет понять, какой Япония была в эпоху перемен.

Очаровательны подробности бедного детства писателя, которое он вспоминает с щемящим чувством:

«Перед храмом Кобудэра продавали замечательное рисовое печенье, известное как „снег, луна, цветы“, — когда мы ходили в баню или куда-то еще со старшим братом, было здорово купить его на обратном пути».

Некоторые моменты просто восхитительны, например описание прогулки к водопаду, где начинающие поэты бросают в воду корректуру стихотворного сборника. В традиционной Японии посвящение водопадам цветов, молитв, стихотворений было распространенной практикой. Здесь действовала магия гор, которая позволяла установить связь между людьми и богами синтоистского пантеона. Поэты действовали в подражание Симадзаки Тосону, который принес на алтарь храма Исиямадэру сонеты Шекспира. Разговоры, сакэ из тыквы-горлянки, мысли о самоубийстве, шум водопада, холод — все это написано мастерски. Прямо воочию видишь эту сцену. Для меня Таяма Катай открылся с совсем другой — лирической — стороны: несмотря на весь свой поздний натурализм, в юности он писал романтические стихи. Примечательны также его суждения о том, что такое «новое».

Разговоры писателей о литературе вообще, о гейшах, о взаимоотношениях между литераторами, о западной литературе и ее героях, перемежающиеся лаконичными картинами природы, меняющегося города, описанием своих печалей, заслуживают особенного внимания. Очень хорошо переданы беседы литераторов, в переводе они звучат очень естественно.

Исторические воспоминания Таямы Катая об императоре Мэйдзи, его похоронах, генерале Ноги, Японо-китайской и Русско-японской войнах и т. д., переплетенные с образами времен года и описанием душевных терзаний, дают представление о том, как менялись взгляды японцев на эти события. Создается впечатление, что основная тема писателя — перемены.

Яркий момент в книге посвящен тому, как Маэда Акира перелагал на японский язык знаменитый роман Эдмона и Жюля Гонкуров «Жермини Ласерте». Работа шла очень тяжело, и переводчик отправился за вдохновением в буддийский храмовый город Никко. Там, в горах, под сенью буддийских храмов, в самом центре традиционного японского мира он набирался сил для перевода французского сочинения. Знакомые литераторы отговаривали его: «Стоит ли так мучиться?» Вот как описывает этот момент Таяма Катай:

«Храм Хомонин тоже был хорош. Еще оставались последние осенние листья, а на горных вершинах уже сверкал снежный покров. В некотором отдалении от большой густой криптомериевой рощи бурлила река Дайягава. С ее шумом время от времени смешивался грохот проходящего поезда. Маэда и Накамура поставили столы в двух отдельных комнатах на втором этаже. Накамура переводил „Преступление и наказание“ Достоевского. Из открытого окна в той комнате, где расположился Маэда, поверх темного криптомериевого леса, окружающего храм, был виден сияющий на солнце снег на горах Нантай и Нёхо. „Хорошо! Хорошо! В таком месте я уж точно кое-что сумею!“ — сказал Маэда».

Финальные строки книги воспоминаний Таямы Катая с описанием полетов летчиков и летчиц, делающих мертвую петлю, впечатляют стремлением к переменам. Уместно тут и раздвигающее пространство и время упоминание о Леонардо да Винчи!

«Летать в небе, как птицы… У людей издавна была такая мечта. Замыслы подобных проектов есть, например, среди работ да Винчи. Интересно, до какой точки дойдет в конце концов цивилизация?

И сейчас, когда время от времени в ответ на рев аэроплана дребезжит окно в моем кабинете, я встаю и спешу выйти, открываю сёдзи и оглядываюсь вокруг. Иногда я вижу аэропланы, которые с гулом летят очень низко, прямо над верхушками фирмиан в саду за домом».