Горный храм для Гонкуров

Фрагмент книги Таямы Катай «Тридцать лет в Токио»

Известно, что в начале ХХ века японская литература развивалась под значительным влиянием европейских авторов. О том, насколько среди этих учителей выделялись братья Эдмон и Жюль Гонкуры, в свое время вспоминал писатель Таяма Катай, автор книги «Тридцать лет в Токио», недавно впервые опубликованной по-русски. Предлагаем ознакомиться с небольшим ее фрагментом, где говорится о том, чего стоила японскому переводчику работа над романом «Жермини Ласерте».

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

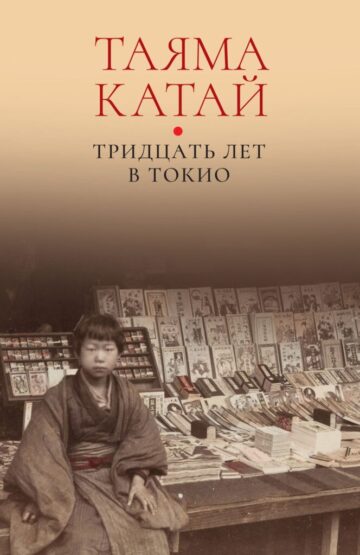

Таяма Катай. Тридцать лет в Токио. СПб.: Гиперион, 2025. Перевод с японского Марии Торопыгиной. Содержание

«Тридцать лет в Токио» — книга воспоминаний известного японского писателя Таямы Катая (1872–1930), опубликованная в 1917 году. Автор рассказывает о жизни японского литературного общества в конце XIX — начале ХХ века; рисует портреты писателей, которые стояли у истоков новой японской литературы; рассказывает о себе, о своих друзьях, о том, как писал свои произведения. Полноправным героем произведения является город Токио — столица государства и центр литературной жизни. Автор показывает, как в японскую литературу проникают новые, заимствованные из Европы идеи, как изменяется литература, а вместе с ней и город, в котором он живет.

Увлечение японских писателей и читающей публики западной литературой — примета времени, которой Таяма Катай уделяет большое внимание. Страницы воспоминаний пестрят именами западных писателей и поэтов разных стран и литературных направлений. Произведения читают, обсуждают, иногда берутся за их перевод на японский язык. В отрывке «Гонкуровская „Западня“» Таяма Катай рассказывает о том, как появился на свет первый в Японии перевод романа братьев Гонкуров «Жермини Ласерте».

М. Торопыгина

Гонкуровская «Западня»

Имена Флобера и братьев Гонкуров я впервые узнал, когда прочел «Тридцать лет в Париже» Доде. Я познакомился с произведениями Золя и Додэ довольно рано и в довольно большом количестве, но, несмотря на очарованность репутацией Флобера и Гонкуров, раздобыть их произведения мне было не так просто. Все же несколько произведений Флобера оказались в библиотеке Уэно, так что «Воспитание чувств» и «Саламбо» я смог прочесть, пусть и не поняв их как следует.

Произведений Гонкуров, увы, нигде не находилось. И не было никого, кто бы их читал. Однако, судя по высказываниям Додэ, в группе натуралистов они были очень уважаемы, имели влияние, и их произведения отличались оригинальностью и новизной, так что мне обязательно хотелось добыть хоть одно из их сочинений. И вот среди списка дешевых американских изданий мне вдруг попалось название произведения Гонкуров — «Жермини Ласерте». Я тут же заказал эту книгу. Прошло два месяца, и я получил ее.

Естественно, это был перевод на английский. Я тут же его прочел. Я тогда был юн и не мог ни как следует насладиться выдающимися достоинствами романа, ни проанализировать или же до конца осознать, что автор — импрессионист, и все же я почувствовал, что это произведение отличается оригинальностью. Я считал, что натуралистическая литература — это только подробные описания и многословное повествование Золя, здесь же меня удивили лаконичная живость описаний и краткость. Я почувствовал, насколько это отличается от Флобера и Доде по своему аристократизму.

Этот том «Жермини» стал одним из раритетов моего кабинета. Друзья спорили, кому взять его почитать. Вскоре я стал обладателем и романа «Сестра Филомена». Им я тоже был восхищен. Я давал его почитать Куникиде Доппо. Давал Симадзаки Тосон. Масамунэ Хакутё тоже брал его у меня.

Постепенно мои познания относительно Гонкуров ширились. Когда я писал «Жизнь», я еще не был под их влиянием, но в «Сельском учителе» это влияние очень глубоко. В то время мне в руки попал еще «Рене Мопрен». Когда я работал, книга лежала на моем столе, и время от времени я ее открывал.

Я всегда восхищался Гонкурами: «Среди натуралистов Гонкуры — самые лучшие. Доказательством служит то, что прошло время, а они не устарели».

В редакции мой стол стоял рядом со столом Маэды Акиры, я ему предложил сделать перевод «Жермини» для новогоднего номера журнала. Маэда охотно согласился, и на следующий год мы поместили отрывок в журнале.

Однако Икута Тёко жестко раскритиковал перевод за то, что он неточный и в нем много пропусков. Мне это показалось странным, я посмотрел внимательно и понял, что английский перевод, который я предоставил Маэде, был значительно сокращенным. Маэда тут же отказался заканчивать перевод.

Для Маэды это, безусловно, было досадно и сильно его задело. Он везде искал полный вариант «Жермини». Такой как раз оказался у Тибы Кото, так что потом Маэда одолжил у него книгу.

Маэда горел желанием во что бы то ни стало полностью перевести «Жермини». Для этого он учил французский. С английского ни в коем случае переводить нельзя. Нельзя переводить не с оригинала. Он глубоко в этом уверился.

Мы анонсировали выход «Западни» как одного из томов Библиотеки иностранной литературы, которую планировало издательство «Хакубункан».

*

Думаю, я не видел другого перевода, который дался бы переводчику с таким трудом, как «Жермини». Маэда потратил на него больше трех лет. Его большой стол был завален книгами: рядом с оригиналом — два тома английского перевода, наготове французский словарь. Он выводит строку и зачеркивает ее, пишет другую и снова вычеркивает. В это время Маэда ушел из «Хакубункан», так что каждая строка несет печать его жизненных невзгод.

«Может, не стоит так мучиться?» — так говорили не только его друзья, даже я говорил так. Однако он упорно нас не слушал до тех пор, пока не закончил перевод.

*

Был ноябрь 3-го года Тайсё [1914]. Маэда отправился со своим незаконченным переводом в горный храм в Никко.

Я поехал с ним.

Я ценил его решимость. И еще я знал, как уединенно бывает в горном храме.

Поскольку тот обветшалый храм, куда я ездил в прошлом году, был закрыт для гостей новым настоятелем, нам пришлось снять помещение в храме Хомонъин. Маэда пригласил с собой Накамуру Хакуё.

Храм Хомонъин тоже был хорош. Еще оставались последние осенние листья, а на горных вершинах уже сверкал снежный покров. В некотором отдалении от большой густой криптомериевой рощи бурлила река Дайягава. С ее шумом время от времени смешивался грохот проходящего поезда.

Маэда и Накамура поставили столы в двух отдельных комнатах на втором этаже. Накамура переводил «Преступление и наказание» Достоевского.

Из открытого окна в той комнате, где расположился Маэда, поверх темного криптомериевого леса, окружающего храм, был виден сияющий на солнце снег на горах Нантай и Нёхо.

«Хорошо, ничего не скажешь», — глядя на меня, сказал Маэда.

Из окна комнаты Накамуры был виден противоположный берег реки Инаригава: мягкой линией тянутся, колыхаясь, холмы, в криптомериевом лесу выделяются зеленые поляны. Живописно выглядит тихо стоящая пятиярусная пагода храма Сихонрюдзи. Под окном ясно видны красные ягоды падуба.

«Хорошо! Хорошо! В таком месте я уж точно кое-что сумею!» — сказал Маэда. Он удлинил шнур светильника так, чтобы тот висел прямо над большим столом, и с невозмутимым видом уселся за ним.

Через два-три дня я вернулся в Токио, но в начале декабря подумал, что Маэде там одиноко, и поехал снова. На этот раз я собирался остаться на полмесяца, чтобы поработать. Занял две комнаты внизу. В одной поставил жаровню и рядом — стол. Я встаю рано, Маэда — полуночник и любитель поспать утром, он обычно встает, когда я уже написал страниц пять-шесть. Только тогда он обтирается и умывается.

Усилия Маэды по переводу были титаническими. «Вчера до двух часов не ложился, и всего две страницы. Переводить Гонкуров правда трудно. Очень много прилагательных, и тут нельзя быть неточным — чем больше на них сосредотачиваешься, тем понятнее, что в них заложен глубокий смысл, но в японском языке таких слов просто нет, вот в чем проблема», — говорил он, показывая мне фразу за фразой. Похоже, чем больше он вчитывался в оригинал, тем сложнее становилось переводить.

Накамура в конце прошлого месяца уже вернулся в Токио. В горах день ото дня становилось все холоднее, иней белил навес над входом, беспрерывно дул пронизывающий ветер. Свое удовольствие от совместного с Накамурой пребывания в горах Маэда выразил в стихах, он мне их показывал. «Когда на пятиярусную пагоду храма Сихонрюдзи падают солнечные лучи, это неописуемо! На самом деле, когда ты здесь, в этих горах, ты до глубины души чувствуешь, что значит трудиться в молчании. Лучше, чем у траппистов», — говорил он.

Маэда к этому времени перевел всего 140–150 страниц. «Я хотел здесь дойти до двухсот страниц, но… Вряд ли получится», — сказал он с унылым выражением на лице. А ведь с того времени, как он приступил к переводу, прошло уже больше полутора лет.

По утрам я вставал, когда еще было темно. Скоро храмовая старуха приносила угли, а потом рис и суп. Я не ждал, когда спустится Маэда, завтракал и потом по обыкновению садился за стол.

Время от времени я возвращался мыслями к тому времени, когда приехал сюда с Куникидой Доппо.

Однажды вечером мы возвращались из освещенного городка через темный криптомериевый лес. Глядя на ярко сверкающие звезды, мы разговаривали о прошлом, испуская глубокие вздохи по поводу равнодушия природы.

Мы пробыли здесь почти до двадцатых чисел.

*

Перевод «Жермини» после этого не выходил еще больше года. Маэда поехал в горы Синсю, твердо рассчитывая, что там закончит работу, но этого не случилось, и прошел еще год. И вот на третий год работы, осенью, наконец вышла публикация.

Я тут же ее прочел. Я не мог не радоваться. Единственный перевод Гонкуров… Гонкуров, которых и в других странах не могут хорошо перевести из-за сложности, изощренности, малодоступности для профанов. И вот этот перевод появился в Японии! Я особенно радовался тому, что он сделан с большей тщательностью и старанием, чем другие, и он гораздо выше по качеству, чем английские и другие переводы. Следы усилий Маэды видны в чрезвычайно тщательном построении фразы, в грамматике, создается впечатление, что у нас перед глазами гонкуровский «неакадемический стиль».

Когда я встретился с Маэдой, я спросил его:

— А что, если на этот раз тебе взяться за «Поля Мопрена»?

— Нет, я уже ученый. Мне совсем не хочется снова браться за такой сложный перевод.