Крот-звездонос уделывает всех: книги недели

Что спрашивать в книжных

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Кеннет Катания. Искусные адаптации. Крот-звездонос, электрический угорь и другие чудеса эволюции. М.: Синдбад, 2025. Перевод с английского А. Коваленко. Содержание

Фотографии крота-звездоноса пользуются в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не меньшей популярностью, чем изображения рыбы-капли, и многим наверняка доводилось задаваться вопросом, что за странные отростки украшают нос этого зверька. Американский биолог Кеннет Катания потратил немало времени на то, чтобы ответить на этот и сопутствующие вопросы: сперва он научился ловить в жидкой грязи звездоносов, ведущих полуводный образ жизни, а затем — препарировать и изучать их под электронным микроскопом. В результате ему удалось выяснить, что звезда из щупалец представляет собой сверхчувствительный тактильный орган, содержащий гораздо больше нервных волокон, чем человеческий палец, и позволяющий кротам с запредельной скоростью выискивать под землей и употреблять в пищу крошечных насекомых. При этом по своему устройству вся эта красота напоминает наш глаз, зоркость которого, как известно, неравномерна: центральная ямка сетчатки отличается гораздо более высоким разрешением, чем периферийная область. Так же и у крота основная нагрузка приходится только на один из одиннадцати отростков, остальные же играют второстепенную роль, что позволяет не перегружать мозг и действовать как безупречная маленькая подземно-подводная машина для убийства. Среди других героев книги — водяные бурозубки, жутковатые щупальценосные змеи и тараканы, сопротивляющиеся зомбирующим их изумрудным осам. Автор относится к ним ко всем как к родным, описывает с большой любовью, не скупится на необязательные анекдоты, но при этом с такой завидной легкостью растолковывает всевозможные нейробиологические хитросплетения, что невозможно оторваться.

«Разумеется, чтобы питаться мелкой добычей, нужно уметь находить ее в больших количествах. Иными словами, нужен очень хороший сенсор... Например, звезда, покрытая 25 тысячами органов Эймера. Тот факт, что звездонос предпочитает очень мелкую пищу, объясняет и странную форму его передних зубов, которые образуют пинцет, позволяющий мгновенно схватить крошечную добычу. Сзади на челюстях звездоноса имеются крупные зубы, которыми при случае можно пережевать и дождевого червя. Но при недостатке червей звезда и зубы-пинцеты дают преимущество в поиске более мелких беспозвоночных, которыми так богаты болота и обнаружить которых не способен никто из лишенных звезды конкурентов».

Жиль Греле. Теория одиночного мореплавателя. М., Пермь: Ад Маргинем, Hyle, 2025. Перевод с французского Артема Морозова. Содержание, фрагмент

Можно подумать, что перед нами очередная важная книга о том, как некто собирал грибы или, скажем, бросил пить, и через это познал что-то важное о мире и любимом себе. Однако автор, французский представитель направления антифилософии, в первых же строчках предупреждает, что никакого автофикшна не будет.

«Перед вами не скрупулезное исследование случая одиночного плавания; не эссе, тематизирующее хождение под парусом, словно поход в горы или езду на велосипеде, в качестве некоего введения в философию или в своего рода духовную практику; не руководство, где я, надев шляпу инструктора по парусному спорту, делюсь знаниями о море и лодках; это также не отчет о моих плаваниях».

Что же тогда перед нами? Если мы правильно уловили, в этом коротком (почти брошюра) сочинении мыслитель Греле, обитающий большую часть жизни на лодке у берегов Бретани, стремится сепарироваться от мира — почти гностически противопоставить себя ему и обществу и взамен сосредоточиться на себе, собственной речи и одиночестве. Сообщает он об этом совершенно непонятно, языком высокооктановой философии, но довольно увлекательно.

Остается верить на слово переводчику книги, который пишет, что перед нами «модель для сборки теоретической лодки как символического экрана, который делает жизнь в мире и меланхолию одиночества выносимыми, позволяя ориентироваться в поиске святых путей жизни и буквально отражая воображаемое, экранируя людей от нахлестывающих потоков светских образов, пытающихся утопить наше человеческое реальное в мире и его светской реальности». Согласитесь, лучше и не скажешь.

Татьяна Островская. Культура и сопротивление. Интеллигенция, инакомыслие и самиздат в советской Беларуси (1968–1988). М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с английского Роберта Ибатуллина. Содержание

Стереотип о беларусах как о самых покладистых братьях-славянах распространяется в том числе и на белорусских диссидентов: в расхожем представлении они сидели и не особо жужжали, в отличие от южных и восточных коллег. Книга Татьяны Островской показывает, что в реальности положение дел было несколько иным и, конечно же, значительно более сложным.

Исследование историка посвящено крамольным мыслям белорусской советской интеллигенции, курсировавшим как в самиздате, так и в официальных публикациях. При этом автора интересует не столько политическая активность, сколько феномены инакомыслия и всевозможные «аномальные» культурные проявления, которые исследуются главным образом на материалах подпольных журналов.

Книга охватывает путь от Пражской весны и ее подавления — события, которое перевернуло самовосприятие советской интеллигенции и ее веру в социалистический проект. Завершается он 1988-1989 годами, когда белорусское инакомыслие вышло за пределы кухонных споров и стало открытым политическим движением.

«Этот текст — яркий пример того, как демократические взгляды могут соседствовать с радикальным этническим национализмом, а толерантность — с предвзятостью к той или иной нации. Так, критика антисемитизма соседствовала с утверждениями о „неблагодарности“ евреев, а признание необходимости свободного развития всех наций — со спекуляциями о пьянстве и лености русских. Справедливо и остро разоблачая „российский империализм“ в политике советского руководства, Позняк в то же время не в состоянии избавиться от ксенофобии и предубеждений в отношении русских. В этом отношении позиция автора „Положения в Белоруси“ оказывается неожиданно близкой к убеждениям критикуемого им Солженицына».

Евгений Коблик. В верховьях «русской Амазонки». Хроники орнитологической экспедиции. М.: Альпина нон-фикшн, 2025. Содержание

Орнитолог Евгений Коблик — человек многих талантов: художник, бард, эрудит, многолетний работник телевидения, автор научно-популярной литературы. В основу этой книги легли дальневосточные экспедиции, участником которых Евгений Александрович был в 1992–1997 годах.

«В верховьях „русской Амазонки“», по признанию автора, оказалась долгостроем. Но, надо заметить, оно того стоило: на выходе получилась действительно увлекательная книга на не самую вроде бы интересную широким народным массам тему. Это не только доступный орнитологический научпоп, но и замечательная литература в лучших традициях путевого очерка — великого с жанра с преступно скучным названием.

Читателей малого возраста непременно привлекут авторские иллюстрации с сопроводительным комментарием; граждан постарше — приключенческие сюжеты, главным героем которых без преувеличения можно назвать моднейшую на то время технологию GPS; товарищи же наиболее зрелые наверняка пустят ностальгическую слезу от узнаваемых образов экспедиционной романтики. Про такие книги мы порой и говорим: душеполезные.

Однако редко бывает, что душеполезная книга еще и написана так, что не оторваться и трудно удержаться от лести. Евгению Александровичу очень повезло обладать даром рассказчика, способного то Пришвина поддать, то на лекцию о красноухой овсянке переключиться.

«Дождь утихал, а потом прекратился вовсе, от снежных полей стала подниматься полупрозрачная вуаль испарений. Колыхавшаяся от поднявшегося ветра и подсвеченная бледными лучами эпизодически выглядывающего солнца, она придавала горному пейзажу необычный колдовской колорит. Плотный, чуть голубоватый фирн надувов прекрасно держал человека, и мы прошли по верхам не менее двух километров, временами останавливаясь для пейзажных съемок. Выше по склону снежный покров стал более тонким, начали встречаться свободные от снега курумники с хаосом валунов, сбрызнутым черными и оранжевыми накипными лишайниками, мозаика сизых подушек низкого стланика и участки горной тундры с зацветающими карликовыми рододендронами интенсивно-малинового цвета. Из-под камней свистели северные пищухи, но ни один зверек нам так и не показался».

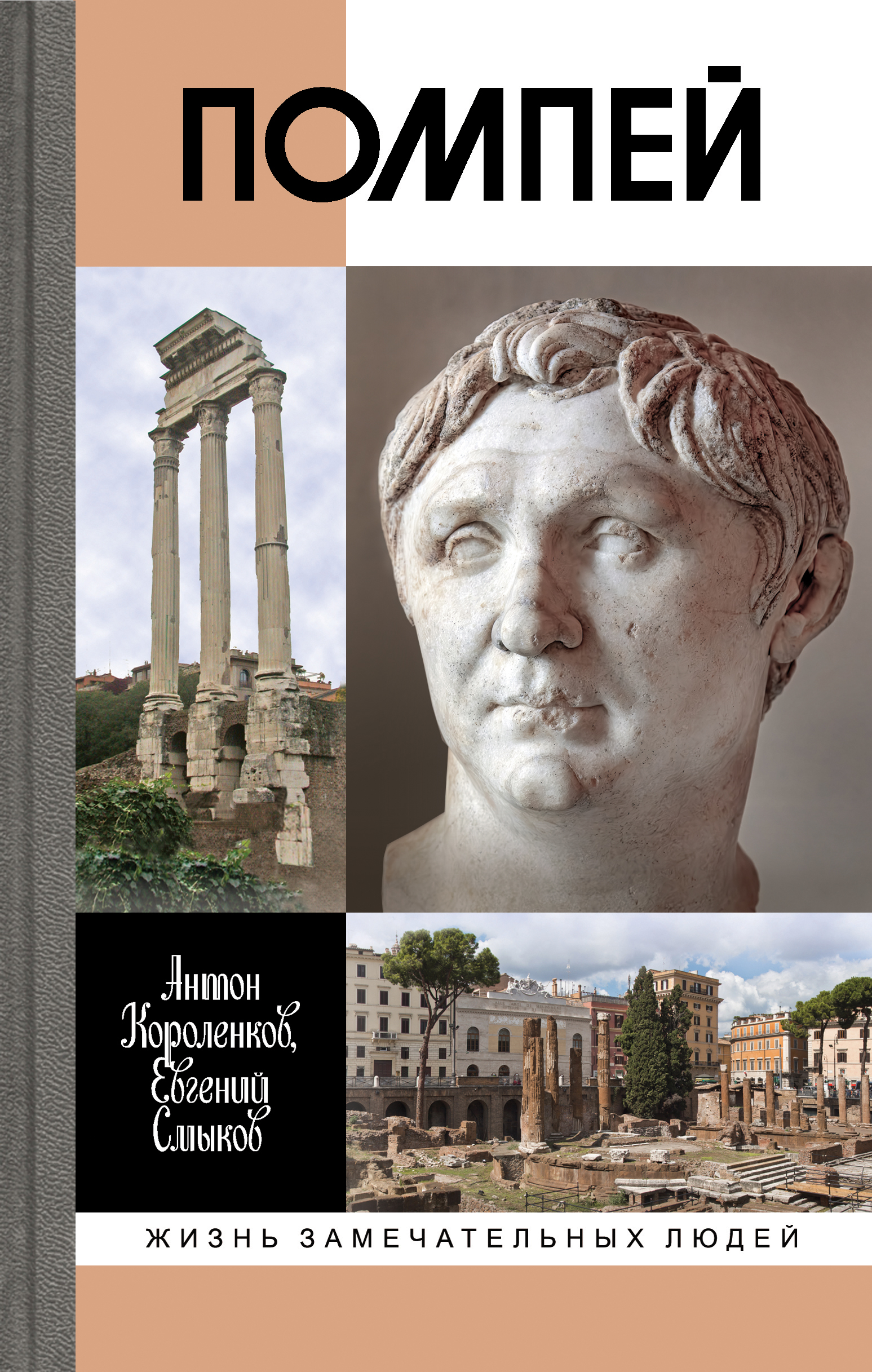

Антон Короленков, Евгений Смыков. Помпей. М.: Молодая гвардия, 2025. Содержание

Настоящее счастье для тех, кто думает о Римской империи, но пока ничего в ней не понимает. Историки-антиковеды Антон Короленков и Евгений Смыков, за авторством которых в «ЖЗЛ» уже выходила биография Луция Корнелия Суллы, на этот раз обратились к самому известному из недооцененных героев той эпохи.

Гнея Помпея в основном знают как своего рода «прекрасного неудачника», который мог бы стать владыкой мира: покорял моря и земли, расширял имперские границы, наводил порядок в их пределах, вошел в триумвират, но в итоге выбрал не ту, как говорится, сторону, а вернее — позицию. Короленков и Смыков в первой, как ни странно, русскоязычной биографии Помпея показывают, что личностью он был действительно сложной и выдающейся — в чем-то слишком принципиальной, в чем-то слишком гибкой, в чем-то гениальной, в чем-то совершенно провальной.

Несмотря на относительно небольшой объем, книга получилась очень густая, по ней можно готовиться к экзаменам по ИДЦ — никакой воды, поэтических отступлений и прочих беллетристических забав, присущих в последнее время подобным биографиям. Читается при этом легко, не как учебник, то есть в лучших традициях старого доброго «ЖЗЛ».

«Помпей стремился войти в круг людей, равных ему по положению, но оставался для них фигурой подозрительной, „учеником Суллы“. Напряженность между ним и оптиматами сохранялась все время после его возвращения с Востока. И вот теперь, активно поддержав возвращение Цицерона, он, казалось бы, сделал им шаг навстречу — и получил ответ, полномочия, которые, несомненно, соответствовали его желаниям и которые были ему предоставлены, несмотря на все опасения, которые он внушал. Возникает вопрос: соответствовало ли интересам Помпея разрушать это хрупкое, едва наметившееся согласие? Наконец, то, что сам Помпей демонстративно („ему желателен первый закон“!) принял более умеренный вариант, демонстрировало его умеренность в любом случае, задумывалась ли такая реакция изначально или нет. Гней Помпей Великий очередной раз продемонстрировал согражданам, что он остается законопослушным гражданином и не стремится получить власти больше, чем предоставят ему senatus populusque Romanus».