Как сколотить фольк-капитал

О книге «Бастарды Хайека»

Рита Томас

Причина социального неравенства — разница в IQ; ваша свобода под угрозой — на нее покушаются леваки, беженцы и мировое государство; катастрофа неизбежна — запасайте золото. Генеалогию этих и других убеждений альт-райтов проследил историк Куинн Слободян в книге «Бастарды Хайека». Об основных идеях этого исследования читателям «Горького» с чувством и расстановкой рассказывает Дмитрий Жихаревич.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

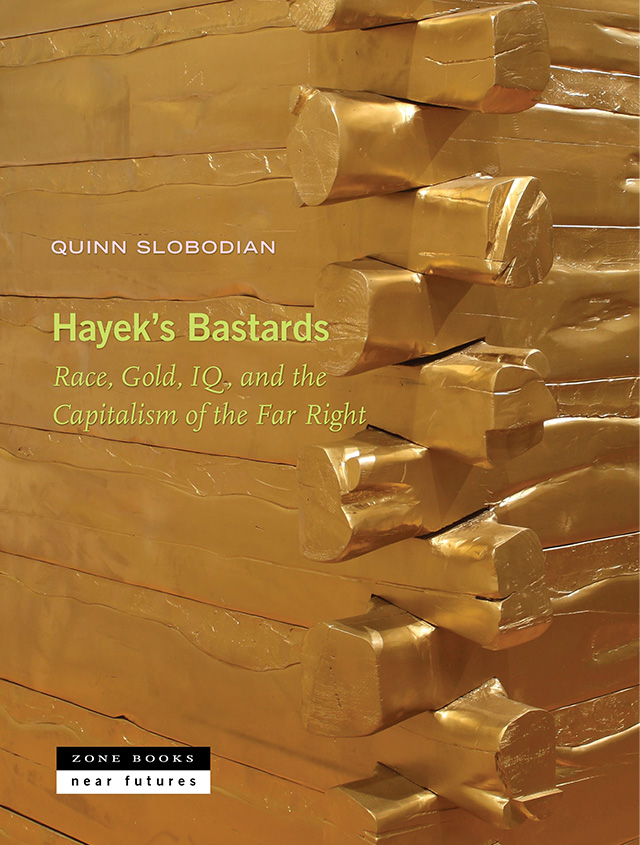

Quinn Slobodian. Hayek’s Bastards. The Neoliberal Roots of the Populist Right. London: Allen Lane, 2025. Contents

В своей новой книге канадский историк Куинн Слободян прослеживает эволюцию неолиберализма последних десятилетий, итогом которой стало формирование альт-райт идеологии. Автор важных исследований по истории неолиберальной мысли, на своей странице в твиттере Слободян аттестуется как «историк плохих идей», и в случае «Бастардов Хайека» эта характеристика полностью оправдана.

Книга начинается с удивления. Изучив архивы Общества Мон Пелерин (ОМП), интеллектуального и организационного центра неолиберализма, Слободян пришел к поразительном выводу: завершение холодной войны не обрадовало борцов за свободный рынок, но вселило в них страшную тревогу. Социализм, возможно, мертв, но этатизм еще нет, рассуждали они; красная угроза превратилась в зеленую — новыми врагами свободы стали экологическое движение и государственная защита уязвимых групп. Кроме того, неолибералов тревожила европейская интеграция, ставшая контрапунктом к распаду СССР, — спорное сравнение, столь любимое сегодняшними политическими остроумцами, появляется на рубеже 1980–1990-х годов. Окончание холодной войны пугало не только подъемом этатизма, но и подрывом иерархических порядков — расовых, гендерных, политико-экономических — как внутри, так и между странами. Эти страхи вызревали давно, подогреваемые деколонизацией и подъемом эгалитарных социальных движений 1960-х годов, и особенно феминизма и движения за гражданские права в США. Короче говоря, неолибералы не просто отказывались признать победу капитализма и либеральной демократии своей победой, но и боялись наступления новой эпохи, считая, что десятилетия «коллективизма» и зависимости от государства уничтожили индивидуалистические добродетели, поставив под угрозу само воспроизводство общества.

Все это заставило ОМП и его идейных союзников вернуться к фундаментальным вопросам о человеческой природе и наилучшем устроении общества. В поисках новой точки опоры адепты свободного рынка обратились к проблематике «человеческого разнообразия». Нет, речь не о diversity & inclusion, а о фундаментальных, не поддающихся изменению различиях между людьми, предопределенных культурной, национальной и расовой принадлежностью. Нет, для понимания этих различий нужна не культурная антропология, а естественные науки разной степени «твердости», от этологии до нейронауки. Идеи о значимости культуры, нации и расы представляют собой новейший вариант неолиберального учения, которое можно назвать «рыночной теодицеей», или социодицеей, поскольку, как писал Пьер Бурдье, за вопросом о происхождении зла всегда стоит вопрос об оправдании социального неравенства, — апелляции к человеческому разнообразию необходимы, чтобы объяснить, откуда на свободном рынке берутся победители и проигравшие. Слободян предпочитает более яркую терминологию, называя исследуемую в книге систему идей «фольк-капиталом». Тем самым подчеркивается дрейф неолиберальной мысли от тривиального культурного релятивизма к псевдонаучной ксенофобии, когда средние показатели IQ приписываются целым странам, а культура, ценности и традиции рассматриваются как вечный и неизменный «национальный характер». Результатом неолиберального «поворота к природе» стала натурализация политического, ради которой пришлось пожертвовать интеллектуальной верностью отцам-основателям, Хайеку и Мизесу, предупреждавшим об опасности безоглядного доверия науке в вопросах политики и морали. Отсюда и название книги: ее герои — это «бастарды» мира политических идей, претендующие на высокородное происхождение, не имея на то оснований.

Поворот к природе

Чтобы понять этот поворот к природе, необходимо по-новому взглянуть на неолиберализм — вопреки расхожим интерпретациям, он всегда был не столько доктриной рынка, сколько учением о метарынке как совокупности условий, делающих возможным рыночный порядок. Если в 1930-е годы речь шла о перестройке государства, чтобы спасти капитализм от массовой демократии, то в 1990-е годы неолибералы заговорили о культуре и этничности. Милтон Фридман рассуждал о том, что для работы свободного рынка может быть необходима определенная степень культурной и этнической общности. Мюррей Ротбард приветствовал негосударственную форму национализма — ведь нации являются добровольными сообществами в отличие от государств. Еще раньше, в 1960-е годы, ключевой неолиберальный теоретик Вильгельм Рёпке, увлекавшийся биологическим расизмом, писал, что с функциональным капиталистическим обществом лучше всего совместима не просто западная культура, но и западная наследственность.

Будучи публичным сторонником апартеида в ЮАР, Рёпке откололся от неолиберального мейнстрима, где открытый расизм в то время считался неприемлемым. Однако его случай стал предвестником будущей эволюции учения о метарынке — поворот к природе стал попыткой найти основания рыночного порядка за пределами социального. Таких оснований обнаружилось три: жестко зафиксированная и неизменная человеческая природа, детерминированная биологией (hardwired human nature), строгая миграционная политика (hard borders) и твердая валюта (hard money). Эти три кита новейшего неолиберализма сделали возможным новые альянсы на правом фланге: собственно, новый правый популизм является мутацией неолиберализма, а противоречия между технократами-глобалистами и народными трибунами вроде Алис Вайдель или Хавьера Милея суть эстетические разногласия. И неолибералы, и новые правые выступают за приватизацию, дерегулирование и отмену налогов; одинаково презирают эгалитаризм и солидарность, выходящую за пределы нации; считают капитализм неизбежным, а производительность и эффективность — главными критериями включения в национальное сообщество. Наконец, у них один и тот же пантеон героев — в первую очередь, Хайек и Мизес.

Собственно, история неолиберального поворота к природе начинается с эволюционистских работ Хайека, где история человечества представлена как бессознательный процесс отбора культурных институтов. В ходе эволюции люди переходят из «саванны», где коллектив доминирует над индивидом, к безличному рыночному порядку, только и способному прокормить мировое население, рост которого является критерием эволюционного успеха. Эволюция требует отказаться от идеалов социальной справедливости как пережитка первобытного коллективизма. Но что делать, если люди противятся этим требованиям и не считают благосостояние и рост населения приоритетными целями? Ответом Хайека стало обращение к морали и традиции — и конкретно к «традиции христианского Запада, которая и создала мораль в современной цивилизации». Предписывая честность и уважение к частной собственности, именно она способствует развитию рынков, а значит, и «приумножению человечества».

Консерваторам аргумент Хайека показался опасной инструментализацией морали, но сама идея о необходимости баланса между «саванной» и рынком вскоре стала общепринятой в неолиберальной среде. Внимание к традиции как противовесу насаждаемой рынком социальной атомизации сблизило неолибералов с консерваторами. С другой стороны, двусмысленность формулировок и отсутствие отчетливых критериев эмпирической обоснованности хайековского эволюционизма сделали возможным его вульгарную трактовку. Вместо нормативного прочтения, в котором человечество вырастает из «саванны», перейдя от взаимодействия лицом к лицу и солидарности к анонимному обмену, конкуренции и ценовому механизму, возможен и другой вариант — сказать, что «моральное наследие» является достоянием конкретной группы, заключено в самой этой группе.

Неолиберальная гражданская война

Тонкости прочтения Хайека могли бы остаться сугубо кабинетным вопросом, если бы не раскол среди американских последователей австрийской школы. В 1970-е годы они разделились на два лагеря с разными институциональными и политическими платформами. Часть «австрийцев» пошли за гуманитарными и социальными науками (а также марксистами и феминистками) и совершили собственный «культурный поворот», поженив австрийскую экономику с феноменологической традицией. Погружение в работы Ханса-Георга Гадамера, Альфреда Шюца, Питера Бергера и Томаса Лукмана и др. позволило им поставить вопросы о влиянии институтов, привычек и неявного знания на процессы принятия решений экономическими агентами. Оставаясь верными хайековским предостережениям против соблазнов технократического разума, они отвергали компьютерное моделирование и формализацию. Экономическая ценность субъективна и относительна, социальный мир наполнен неявным знанием, поэтому попытки его рациональной перестройки обречены на провал.

Другая фракция, напротив, считала, что «герменевтическое нашествие» на философию и экономику несет угрозу этического релятивизма и эпистемологического скептицизма. Рассуждениям об интерсубъективности необходимо противопоставить объективную науку, имеющую доступ к реальности как она есть, в том числе реальности неустранимых различий между людьми, которые отказываются признавать «социалисты» всех мастей, уверенные, что человеческую природу можно изменить к лучшему. Ключевой фигурой здесь стал экономист Мюррей Ротбард, считавший новые социальные движения 1960-х годов воплощением зла, а их требования — буквально античеловеческими. Поскольку люди от природы не равны, любые проявления эгалитаризма направлены против природы и результатов прогресса цивилизации, связанного с появлением индивидуальности и человеческого разнообразия, лидеров и ведомых. Если для Хайека экономическое планирование было первым шагом по дороге к рабству, то Ротбард поднял ставки до метафизических высот — борьба за гендерное и расовое равенство превратилось в бунт даже не против биологии, но «против онтологической структуры самой реальности... против вселенной как таковой».

Организационной платформой «научного» либертарианства стал основанный в 1982 году Институт Мизеса, который возглавил Ллевелин Роквелл; совместно с Ротбардом они начали поиск союзников на правом фланге. В конце 1980-х обозначаются контуры альянса палеоконсерваторов («старых» правых) и правых либертарианцев перед лицом общего врага: эгалитарных социальных движений, «большого» государства и американских неоконсерваторов, которые переключились с антикоммунизма на бесконечную войну за глобальную демократию. Ротбард, Роквелл и их соратники по «палео-альянсу» формулируют идеологию «нового фьюзионизма», основанную на вере в «железные» связи между культурой, экономикой и политикой. Человеку, изучавшему социальные науки, эта идея покажется трюизмом, но все дело именно в «железном», жестко детерминированном характере связей — искать их предполагалось не в социологии, а в биологии, генетике и расовой теории.

Достучаться до реднеков

Вскоре Роквелл опубликовал «палеоманифест», где дистанцировался от более свободолюбиво настроенных (sic) либертарианцев, провозглашая приверженность «объективным стандартам морали», основанным на иудео-христианской традиции, только и способной обеспечить цивилизованный социальный порядок. Разумеется, из иудео-христианской традиции тем самым исключались неотъемлемо присущие ей эгалитарные мотивы, которые Роквелл считал аморальными. Другое дело расовая сегрегация: «желание ассоциироваться с представителями своей расы, национальности, религии, класса, пола или даже политической партии является естественным и нормальным человеческим импульсом» и становится проблемой, когда навязывается государством. Но это верно и в отношении государственной политики интеграции, поэтому спонтанная сегрегация «снизу» даже желательна, поскольку приводит, с одной стороны, к формированию более гомогенных групп, а с другой — к политической децентрализации.

Последнюю тему более полно развил Ротбард, предложив либертарианскую утопию тотальной приватизации, где государства растворятся в свободном рынке, каждая пядь земли перейдет в частные руки, а сообщества людей будут формироваться на договорной основе. Гражданство по рождению преобразуется в контракт на «право доступа», чтобы раз и навсегда решить проблему безбилетника; а миграция радикально снизится, так как будет невозможна без покупки «права на вход». При этом демократический процесс утратит прежнее значение — обладатели достаточных ресурсов смогут голосовать «ногами», меняя юрисдикции; делиберация же будет ограничиваться тривиальной процедурой, подобной голосованию на собрании акционеров. Тем же, у кого нет ресурсов для покупки «прав доступа» или возможности работать, внося свой вклад в общее богатство, остается выживать, как сумеют.

Хотя ожидать милости к падшим от подобных манифестов было бы наивно, самих победителей в рыночной игре все же должна объединять какая-то форма солидарности. Что, кроме контрактов, связывает людей, живущих в автономных саморегулируемых сообществах? И где проходят границы таких сообществ, взятых как политические единицы? Европейские националисты считали, что политическими границами должны стать границы наций, реальность которых конструировалась через создание литературных и политических традиций. Американские палеолибертарианцы обратились к другой части наследия XIX века — учению о расах, этологии и эволюционизму, поддавшись соблазну «научного» решения политического вопроса. Фактически, Ротбард и Роквелл переопределили культуру как популяцию, объединенную общей расовой принадлежностью или наследственностью, которая «железно» детерминирует способность той или иной группы конкурировать на рынке.

Расиализация культуры была несомненным отступлением от идей Хайека и Мизеса. Хайек понимал культуру как общность с подвижными границами, которая взаимодействует с другими культурами, имитируя их наиболее успешные характеристики, и изучение которой требует скорее антропологического подхода. Ротбард и Роквелл рассуждали намного проще: они стремились обосновать справедливость результатов рыночной борьбы через мнимую объективность расовой науки. Идея такой науки возникает из упрощенного прочтения другого классика неолиберальной мысли — Мизеса. Мизес не считал расовые теории своего времени сколько-нибудь состоятельными, придерживаясь либеральной антропологии: у всех людей независимо от происхождения есть одна и та же рациональность и способность целенаправленно действовать; биологическая эволюция не имеет отношения к миру морали и политики. При этом он считал, что политизация расовой теории нацистами и фашистами не означает, что научное изучение рас в принципе невозможно, оставив лазейку для «бастардного» дискурса о генетических основаниях неравных способностей и достижений людей.

Другое нововведение палео-альянса касалось политической стратегии. Хайек и ранние неолибералы считали, что массы спонтанно тянутся к социализму и государственной опеке, поэтому их необходимо просвещать и ограничивать. Ротбард пришел к обратным выводам: не массы, а элиты, политические, научные и художественные, являются последним бастионом социализма. Чтобы отобрать у них власть, необходимо «достучаться до реднеков»: обуздать и направить гнев масс при помощи яркого, конфронтационного, шокирующего политического стиля. Так родился «палео-популизм» — стратегия поддержки кандидатов, не во всем отвечающих либертарианским идеалам, но обладающих медийной популярностью. Выступая в поддержку скандальной президентской кампании Патрика Бьюкенена в 1992 году, Ротбард писал, что необходимо сфокусироваться на проблемах «белых евромужчин», которых волнуют налоги, регулирование, социальное государство, экологическая повестка, атака на христианство и орды иммигрантов, «не ассимилированных в американскую культуру». Провалившись в 1990-е, стратегия «палео-популизма» проявит себя в 2020-х.

Ключевой тезис Слободяна в том, что неолиберализм и правый популизм не просто идеологически совместимы, но и исторически связаны друг с другом: появление альт-райт стало отложенным результатом раскола в стане неолибералов, по-разному отреагировавших на эгалитарный вызов 1960-х и окончание холодной войны. Современные ультраправые не отвергают неолиберализм, а меняют его изнутри: отказываясь от экономической глобализации, они педалируют социал-дарвинистские мотивы всеобщей конкуренции, которая выходит за пределы арены рынка и распространяется на расовые и гендерные группы. Экономический здравый смысл перемешивается с культурным эссенциализмом и расизмом, а национальная и расовая принадлежность рассматриваются как экономические активы. Перефразируя известное высказывание Макса Хоркхаймера: кто не хочет говорить о неолиберализме, пусть молчит и о правом популизме.

От человеческого капитала к этно-экономике

Как появляются идеологические гибриды, совмещающие свободную торговлю и этническую гомогенность, показывает карьера финансового журналиста Питера Бримелоу, сумевшего связать популярные экономические идеи 1980-х и 1990-х годов — об информационной экономике, сетевых структурах и человеческом капитале — и ультраправые фантазии об этно-государстве. В своих колонках в Financial Post, Forbes и Fortune, принесших ему репутацию современного Свифта, Бримелоу писал, что социализм не умер, а переключился на экологическую повестку, поддержку небелой иммиграции и экономическую дискриминацию потомков белых европейцев-христиан (с учетом реальных показателей экономического неравенства в США 1990-х годов этот «социализм» был до смешного неэффективен). Цитируя «Костры амбиций» Тома Вулфа — из плавильного котла пока не вышло ни одного крепкого сплава, — Бримелоу писал, что США, этой многонациональной империи, следует наконец превратиться в национальное государство. Одна беда — правящая элита, в равной мере враждебная и национальному государству, и свободному рынку. Вдохновляясь критической теорией «нового класса», Бримелоу превратил ее в конспирологию, разоблачающую тайный замысел «номенклатуры»: подорвать экономическую гомогенность страны, открыв границы для иммигрантов, одновременно заполучить их голоса и обогатиться за счет их низкооплачиваемого труда, а также обеспечить себе моральное превосходство над политическими противниками.

Сегодня подобную конспирологию можно услышать откуда угодно — от бывших вольнодумных журналистов и телеграм-интеллектуалов до маргинальных политиков и вашего соседа по подъезду, но для неолиберальной мысли она была в новинку. Мизес выступал за открытые границы, ориентируясь на опыт империи Габсбургов, крупнейшей зоны свободной торговли в Европе. Австрийский еврей, сформировавшийся в эпоху, когда паспорта в Европе были редкостью, он защищал право на мобильность как средство эффективного размещения трудовых ресурсов, а нации считал языковыми общностями, которым не страшна угроза рассеяния. Позднее, в 1940-е годы, Мизес допускал, что закрытие границ для небелых мигрантов, по-видимому, неизбежно по прагматическим соображениям. В этом же направлении эволюционировали и взгляды Хайека, поддержавшего программу Тэтчер по ограничению иммиграции, апеллируя к сложностям интеграции восточноевропейских евреев в Австро-Венгрии.

Бримелоу рассуждал проще: свобода Запада укоренена в истории и культуре Англии, Франции и США, и это наследие нуждается в защите от представителей других культур. Необходимо вернуться к модели викторианской Англии, где минимальная иммиграция сочеталась с максимально свободным движением товаров. Иммиграция и свободная торговля не дополняют друг друга, но являются взаимозаменяемыми; следовательно, никакой экономической необходимости в открытых границах нет — а если в иммиграции нет экономического смысла, зачем она вообще нужна? Напротив, вполне вероятно, что культурная и расовая гомогенность экономически благотворна: люди одной расы, национальности, культуры и вероисповедания видят друг в друге членов «одной команды», между ними возникает доверие, что снижает транзакционные издержки (на самом деле не всегда).

Рассуждение Бримелоу — это рассуждение финансового колумниста, а не националистического агитатора. Дрейфуя в сторону ультраправых позиций в политике и последовательно применяя экономический здравый смысл, он сформулировал концепцию этноэкономики — этнически гомогенного пространства хозяйственной жизни, дополняющего ультраправый политический проект этногосударства (этот термин стал популярен в 1990-е годы в кругах белых националистов). Завершение холодной войны превратило Запад в последний оплот цивилизации, который необходимо оградить от носителей некачественного человеческого капитала, чьи культуры не сумели эволюционировать к свободе и процветанию. Подобно тому, как императив создания ценности, господствующий в современных финансах, то и дело обнаруживает свою параноидальную, конспирологическую изнанку, темной стороной высокоумных рассуждений о «качестве» человеческого капитала оказываются ксенофобия и нативизм в респектабельной оболочке экономического здравого смысла.

Расовая меритократия в Кремниевой долине

Другой пример — взаимопроникновение палеолибертарианства и научного расизма, центром которого с 1960-х годов стал регион, ныне известный как Кремниевая долина. В 1961 году рядом со Стэнфордом появился Институт человеческих исследований (Institute for Humane Studies) под руководством Ф. А. Харпера, одного из основателей Общества Мон Пелерин. Харпер хотел создать либертарианский аналог Института перспективных исследований в Принстоне; по совету старших товарищей особое внимание предполагалось уделить психологии (рекомендация Хайека) и биологии человека (рекомендация Ротбарда). К новому институту, получившему щедрое финансирование от сочувствующих бизнесменов, начали стягиваться интересные персонажи. В совет IHS вошел биолог Джон Бейкер, центральная фигура в возрождении расистской евгеники, разработавший иерархию рас по интеллектуальным способностям. На конференциях института французский философ Луи Ружье, сотрудничавший с режимом Виши во время войны, а позднее сблизившийся с «новыми правыми» Алена де Бенуа, доказывал невозможность равенства людей в силу расовых различий. Похожие идеи отстаивал немецкий философ науки Герард Рудницкий, член ОМП и бывший летчик-истребитель Люфтваффе, дезертировавший в Швецию в апреле 1945 года. Впоследствии он будет критиковать немецкий «культ вины» и оправдывать войну на уничтожение на Восточном фронте как единственный способ защитить индивидуалистическую Европу от наступления тоталитаризма.

Одним из ключевых сотрудников IHS стал антикоммунистический писатель и экономист Натаниэль Вейл, поставивший проблему радикально: если люди по природе не равны, могут ли у них быть равные права на свободу и собственность? Вейл считал, что расизм, понятый как вера в существование значительных генетически обусловленных ментальных различий между расами, не имеет ничего общего с нацистской расовой мистикой. Расовые различия возникают в ходе эволюции и складываются в естественную иерархию средних интеллектуальных способностей, на вершине которой, по Вейлу, находились евреи-ашкеназы и выходцы из Восточной Азии («монголоиды»). Особенностью рассуждений Вейла, унаследованных другими теоретиками IQ-расизма, была фиксация на средних величинах, завороженность нормальным распределением — то есть фактическое признание внутригрупповых различий, способное поставить под сомнение выводы, сформулированные в терминах расовых категорий. Необходимость применения таких категорий оправдывалась прагматически. В миграционной политике невозможно рассматривать каждый случай в отдельности: например, если стране нужны «умные» работники, следует поощрять иммиграцию «монголоидов» и сдерживать иммиграцию чернокожих. Расовые категории стали практическими эвристиками на страже генетического пула развитых стран с «качественным» человеческим капиталом.

Следующим шагом в развитии этих идей стала работа психологов Чарльза Мюррея и Ричарда Херрнштейна, сделавших IQ-расизм привлекательным для адептов «новой экономики». Будущие соавторы начинали как бихевиористы. Херрнштейн работал в гарвардской лаборатории Квентина Скиннера, а Мюррей изучал опыт Войны с бедностью 1960-х годов, придя к выводу, что государственная поддержка исказила стимулы для беднейших слоев США, сделав их неспособными к долгосрочному планированию. Расовые характеристики не играли в этом анализе никакой роли. Позднее оба разочаровались в бихевиористской психологии: переоценивая роль среды в поведении человека в ущерб врожденным характеристикам, она провалилась как научная основа для реформ. Ответом на это разочарование стало увлечение исследованиями IQ. Хотя академическая психология все дальше уходила от этой позиции, в 1970-е годы в США оставалась небольшая группа ученых, продолжавших считать, что жизненные траектории индивидов предопределяются одним параметром — общим интеллектом, измеренным одним конкретным способом (g Спирмена). Переход от поведения к интеллекту означал, что различные формы неравенства связаны не со средой, а с априорными характеристиками разных групп.

В 1994 году Мюррей и Херрнштейн связали эти идеи с популярными экономическими концепциями и представили их широкой публике в книге The Bell Curve. В условиях перехода к экономике знания, интеллект становится стратегическим ресурсом; наиболее интеллектуальные, креативные, продвинутые люди стягиваются туда, где возможна реализация их талантов; чем более информационным становится общество, тем дальше идет естественная сегрегация людей с разными уровнями человеческого капитала. Вывод Мюррея и Херрнштейна: в США формируется «когнитивная стратификация». Люди с более высоким интеллектом получают элитное образование и высокие доходы, пока все остальные живут на пособия и активно размножаются, а страна приближается к апокалиптическому сценарию в духе фильма «Идиократия». Хотя расовое неравенство в США не было главной темой книги, ее выводы имели наибольший резонанс как оправдание неравенства доходов белого и черного населения страны — все дело в средних уровнях IQ, — и в качестве «научной» критики социального государства.

Успеху книги способствовала волна интереса к нейронауке как новой версии биологического детерминизма. Идея о том, что «мы это наш мозг» — такой же продукт викторианского духа, как и представление о «недостойных бедняках», заслуживших свою бедность, или страх перед расовой «дегенерацией». Научный расизм времен индустриализации опирался на телесные характеристики — рост рекрутов, состояние легких у шахтеров, статистика «неврастении» у возникающего класса офисных работников. Постиндустриальный научный расизм — Слободян называет его постфашистской расовой наукой — зациклен на измерении интеллекта, считая показатели IQ решающими в экономической эффективности и конкурентоспособности. Такая «наука» остается крайне востребованной — Мюррей и Херрнштейн продолжили свою карьеру, получая гранты от неолиберальных аналитических центров и НКО, а их идеи — и особенно фиксация на статистической объективности IQ, — до сих пор будоражат пытливые умы юных последователей Джордана Питерсона.

Этот подход имеет мало общего с реальной наукой. Рецензенты критиковали книгу за подмену понятий (наследуемость характеристик не тождественна неизменности), игнорирование исторического повышения уровней IQ, неразличение корреляции и причинно-следственной связи, неаккуратную работу с данными и переоценку равенства возможностей в США. Мюррей и Херрнштейн рассуждали о «генах», но при этом определяли расу как самоидентификацию. Привязывая интеллектуальные способности к обыденному пониманию расовых категорий, они придали этим категориям видимость научной основательности. Нагнетание атмосферы конца времен и приближающейся катастрофы («дегенерации») позволили им проигнорировать выводы генетиков о том, что различия внутри расовых групп более значительны, чем между ними.

Тем не менее The Bell Curve стала важной вехой в становлении новейшего неолиберализма. Ротбард и Роквелл восприняли книгу с большим энтузиазмом, как научное обоснование собственных ксенофобских взглядов. Один из последователей Мюррея и Херрнштейна, британский психолог Чарльз Линн позднее писал, что им удалось показать существование в США иерархии по уровню IQ «расово-этнических групп». Подобная иерархия должна существовать и между странами — следовательно, глобальное экономическое неравенство естественно, а попытки облегчить судьбу жителей беднейших регионов мира обречены на провал. «Проблема в них самих. Это им чего-то не хватает. Что-то внутри них не дает им получать так же много денег, как мы», — писал Линн, развивая свою теорию «генетического человеческого капитала» — логическое завершение натурализации расовых, этнических и гендерных иерархий при помощи экономического здравого смысла.

Либертарианство катастрофы

Расовая «дегенерация» — один из типичных эсхатологических мотивов, пронизывающих «бастардный» неолиберализм. Наиболее полного развития неолиберальная эсхатология получила в дискурсе так называемых голдбагов (goldbugs) — энтузиастов золотого стандарта, использования золота как платежного средства, а также инвестиций в драгоценные металлы, все это под соусом из теорий заговора, антисемитизма и расизма, отказа платить налоги и «выживательской» подготовки к концу света. Эта крайне разношерстная среда, где крутятся инвестиционные консультанты, торговцы драгоценными металлами, коллекционеры, мошенники и политические комментаторы, сыграла важную роль в объединении либертарианцев и ультраправых вокруг идеи твердой валюты (hard money).

Первые голдбаги появились в США в 1970-е годы, когда книга Гарри Брауна «Как заработать на приближающейся девальвации» вошла в лист национальных бестселлеров США. Браун нашел лазейку в американском законодательстве: запрет на накопление золота не распространялся на коллекционные монеты, торговля которыми с тех пор стала неотъемлемой частью истории либертарианства в США. Книга запустила новый жанр популярной литературы, гибрид апокалиптического прогноза и финансового селф-хелпа, превративший физическое выживание в инвестиционную стратегию. К неизбежной катастрофе нужно подготовиться: перевести накопления в надежные активы (лучше всего в золото), спланировать эвакуацию близких, запастись продуктами и оружием... Однако катастрофа — это еще и способ заработать. Двойной императив голдбагов — выжить и процветать — развился в целое мировоззрение и стиль жизни, основанный на подозрении ко всему, что говорят публичные власти.

Будущая катастрофа рисовалась им как коллапс монетарной системы, за которым следовал крах государства и распад общества. Ее причины голдбаги видели в отказе от золотого стандарта, который только и мог сдержать «денежных социалистов», стремящихся бесконтрольно печатать деньги и накапливать долги. Отказ от золота влечет за собой инфляцию, обесценивание национальной валюты и накоплений. Монетарной катастрофе обязательно сопутствует моральная: упадок нравов, разложение традиционной семьи, требования равного доступа к образованию, здравоохранению и жилью, за которыми следует рост государственных расходов. Спасти ситуацию можно, установив жесткий контроль за созданием денег и привязав их к «естественному» стандарту ценности — например, золоту. Если национальная валюта привязана к золоту, государству будет не на что строить ГУЛАГи и не на что финансировать толпы иждивенцев, усугубляя социальную и моральную катастрофу. Международный же золотой стандарт предотвратит образование мирового государства и остановит процессы ползучей демократизации и социализации, прообразом и агентом которых голдбаги считали Евросоюз.

Однако возвращение к золоту — непосильный проект для инвесторов-одиночек. Политика голдбагов — это политика индивидуального спасения, а не массовой мобилизации или кулуарных многоходовок. Остановить грядущую катастрофу невозможно, тотальная девальвация точно произойдет, нужно лишь успеть к ней подготовиться, установив свой собственный, личный золотой стандарт — заняться накоплением золота, в идеале — физически, в форме слитков или монет. Подобно сегодняшним политическим подкастерам, авторы инвестиционных листков предлагали своим подписчикам эксклюзивную информацию, недоступную в мейнстримных медиа, владение которой обещало преимущество в борьбе за выживание. Слободян называет мировоззрение голдбагов «либертарианством катастрофы»: они приветствуют надвигающийся коллапс, видя в нем возможность для заработка, а также для подтверждения собственных политических прогнозов.

Тексты голдбагов напоминают фолк-версию теории общественного выбора. Политические элиты манипулируют денежной эмиссией для подкупа избирателей, иммигрантов и беженцев, прикрываясь пустой риторикой о социальной справедливости. Государственный долг — не что иное, как проект глобальной олигархии, объединяющей финансовые элиты Уолл Стрит и партийное руководство коммунистических стран, стремящихся контролировать мировое население. Противостояние двух систем интересовало голдбагов гораздо меньше, чем вечная война «глобалистов» и «бумажной аристократии» и сторонников золотого стандарта, ради его сохранения готовых пожертвовать даже национальным суверенитетом. Слободян называет эту позицию аурипатриотизмом, когда объектом национального чувства является не территория, этнос или язык, но денежная система, «привязанная» к тому или иному «естественному» стандарту ценности. Это кочевой патриотизм, предпочитающий голосу выход — через швейцарский банк или перуанский паспорт.

Фольк-капитал приходит в Европу

В 1990-е «бастардный» неолиберализм достигает Европы, где способствует подъему ультраправых. В Германии рупором нового консервативно-либертарианского альянса стал журнал Eigentümlich Frei, редактор которого Андрэ Лихтшлаг обозначил своих политических врагов как «гос-эко-соц-фем-антифа-доктрину» и «мульти-культи» либертарианцев, «не уважающих никакую власть». Другим проводником палеолибертарианства в Европе стал философ Ханс-Херманн Хоппе, ученик Юргена Хабермаса, а впоследствии соратник Ротбарда и Роквелла. В 2006 году Хоппе основал Общество собственности и свободы — альтернативу ОМП, более открытую идеям о естественной иерархии человеческих способностей. В том числе идеям гротескным: Хоппе и его соратники вполне серьезно обсуждали псевдонаучную теорию о влиянии климата на эволюцию человеческого интеллекта — якобы обитатели северных широт более интеллектуальны, потому что их предкам приходилось охотиться на крупную дичь вроде мамонтов, тогда как в экваториальных регионах можно было питаться насекомыми.

После кризиса 2008 года идеи палео-альянса стали проникать в мейнстрим немецкой политики и вскоре нашли политическое воплощение в партии Альтернатива для Германии (АДГ). Сегодня визитной карточкой АДГ является популистская ксенофобия, но на ранних этапах своей жизни она имела репутацию «партии профессоров» — экономистов-евроскептиков, занятых поиском «альтернативы» евро. Критика евроинтеграции была частью новой правой сцены с начала 2000-х годов, когда Лихтшлаг публиковал заявления советского диссидента Владимира Буковского о том, что он видел секретные планы по превращению ЕС в социалистическое государство-союзник СССР; в риторике ранней АДГ она переплетается с мотивом «твердой валюты». В 2014 году АДГ получила несколько мест в Европарламенте; не имея большого количества доноров, партия открыла онлайн-магазин золота, благодаря которому смогла заработать два миллиона евро, пока изменение законодательства закрыло эту возможность. Кампания строилась на критике фиатных денег и предсказаниях неизбежного краха евро, спасением от которого может быть только золото. Его источником стал немецкий миллиардер Август фон Финк-младший, унаследовавший состояние своего отца — крупного банкира нацистских времен и горячего сторонника Гитлера. В 2010 году Финк-младший приобрел компанию Degussa, которая занималась поставками газа Циклон Б в лагеря смерти, а также переплавляла золотые зубы узников лагерей. Главным экономистом Degussa был Торстейн Полляйт, основатель немецкого отделения Института Мизеса, занимавшегося прогнозами неизбежного коллапса мировой экономической системы из-за «печатания денег» для финансирования программ социальной помощи.

Другим успехом АДГ в деле адаптации дискурса американских голдбагов стала публичная кампания за репатриацию немецких золотовалютных резервов, большая часть которых со времен холодной войны хранится в США. Участники хотели удостовериться в физической сохранности золота, требуя прямого контакта с магическим объектом, дающим финальную гарантию экономической ценности, не подверженной политическим манипуляциям. (Слободян отмечает, что в США аналогичную роль играло свидетельство о рождении Обамы, предъявление которого, однако, ничуть не развеяло конспирологическую мифологию об отсутствии у него права занимать президентский пост.) Популистское желание вывести деньги из-под демократического контроля здесь связано с натуралистическим представлением о «естественном» стандарте ценности, который обеспечивает также и сохранность ценностей моральных. Риторика ложных (или «нетрадиционных») ценностей применима и к фиатным деньгам, и к мультикультурализму, гендерному равенству и социальной справедливости. Неудивительно поэтому, что в 2010-е годы главной платформой ультраправых манифестов в Германии стало издательство Finanzbuch Verlag, ранее специализировавшееся на финансовых мануалах и австрийской экономике.

Фиксация на золоте, которое Институт Мизеса называет «естественными деньгами», становится понятной в контексте апокалиптических прогнозов либертарианцев-«выживальщиков», предрекающих возврат к бартеру в условиях распада социальных и экономических связей. Сам Мизес был далек от подобных фантазий, считая золотой стандарт просто инструментом финансовой дисциплины в демократических государствах. Для «бастардов», проецирующих в будущее «миф о бартере», золото символизирует мечту об индивидуальном суверенитете по ту сторону (или после распада) государства, коллективных лояльностей и обязательств. Закрытые для нежелательных мигрантов, национальные границы остаются проницаемыми для золота и его обладателей. Это национализм не крови и почвы, а безопасных инвестиций; в эпоху геополитических потрясений золото обещает сохранность экономической ценности, также как традиционная семья и христианство — ценностей моральных.

Капитализм ультраправых

Проследив его неолиберальные истоки, Слободян описывает современный правый популизм как инвестиционную стратегию. Нативизм, пронатализм, ксенофобия, жесткий контроль границ и другие элементы ультраправой риторики являются аналогом «бегства в золото», когда в условиях неопределенности инвесторы переводят свои инвестиции в более надежные активы. Золото — это «естественный» и потому надежный стандарт ценности, не поддающийся политическим манипуляциям, но то же верно и в отношении показателей IQ или якобы объективных данных расовой науки. Для усиления эффекта необходимы эсхатологические мотивы. «Бастарды» говорят: статус-кво обречен, катастрофа неизбежна, ваша свобода под угрозой — на нее покушаются социалисты, беженцы, глобалисты, леваки и мировое государство. Нужно отбросить старые табу и действовать немедленно: вот по этой ссылке можно купить золото у проверенного патриотического поставщика... Алармизм приносит деньги: через подписки, просмотры, семинары и конференции. Либертарианство катастрофы — это мир идеологических спекулянтов, сочинителей и предсказателей; ни один их прогноз не сбылся, но они вас обо всем предупреждали. Ставка делается на перформативный эффект: перефразируя Дэвида Гребера, «бастарды» призывают всех остальных жить так, как будто катастрофа уже произошла — поэтому, чтобы выжить, нужно вернуться к якобы «естественным» основам коллективной жизни: традиционным ценностям, расовой гомогенности и золотому стандарту.

Характерной чертой нашего времени является популярность подобных взглядов среди выгодоприобретателей экономической глобализации, живущих лучше подавляющего большинства своих соседей по планете. Так, в Кремниевой долине распространяется идея о генетической предопределенности интеллектуальных способностей и трудовой этики. Мюррей и Херрнштейн писали о возникающей в США «когнитивной элите» критически; современные адепты IQ-расизма, уверенные, что обладают более «качественными» мозгами или генами, используют этот термин как самоописание. Для кого-то это просто повод похвастаться (Трамп), для кого-то — максимизировать количество потомков (Маск, Дуров), но есть и представители «нового фьюзионизма» вроде Кёртиса Ярвина, выступающие за сегрегацию технологической элиты и «непроизводительных» масс, которым уготована «виртуализация» — перманентное одиночное заключение и симуляция жизни с помощью интерфейса виртуальной реальности. Себя же IQ-фетишисты видят в роли креативных работников экономики знаний, как она представлялась энтузиастам в 1990-е годы, заслуживших свое положение врожденным талантом.

Да, у ультраправых есть свое представление о капитализме, на котором основаны их ксенофобские взгляды. Нет, между идеологией свободного рынка и верой в расовые иерархии нет противоречия. Как выразился немецкий социолог Эрих Вееде, выступая на конференции Общества Хайека в Берлине в 2017 году: «Кто хочет исправить неравные последствия генетической судьбы, должен будет попрать права личности и тем самым способствовать оправданию тоталитаризма». В конечном счете популистская бравада — это оправдание статус-кво. Примеры лежат на поверхности. Завершив свое выступление на Давосском форуме, президент Аргентины Хавьер Милей, имеющий репутацию бескомпромиссного защитника свободы и оппонента «глобалистского» истеблишмента, отправился делать селфи с управляющим директором МВФ, Тимом Куком, Марком Цукербергом и Илоном Маском, а затем продолжил свое турне выступлением в Гуверовском институте под руководством бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс. Книга Слободяна напоминает, что не стоит обманываться внешним видом, медийной подачей и уговорами лжепророков.

«Многие предполагаемые разрушители статус-кво являются не столько борцами с глобальным капитализмом, сколько его передовыми бойцами. Подобно рентгеновским снимкам, наши генеалогии их идей оставляют в этом мало сомнений».