Если свет возьмет нас

О книге Джона Алека Бейкера «Сапсан»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

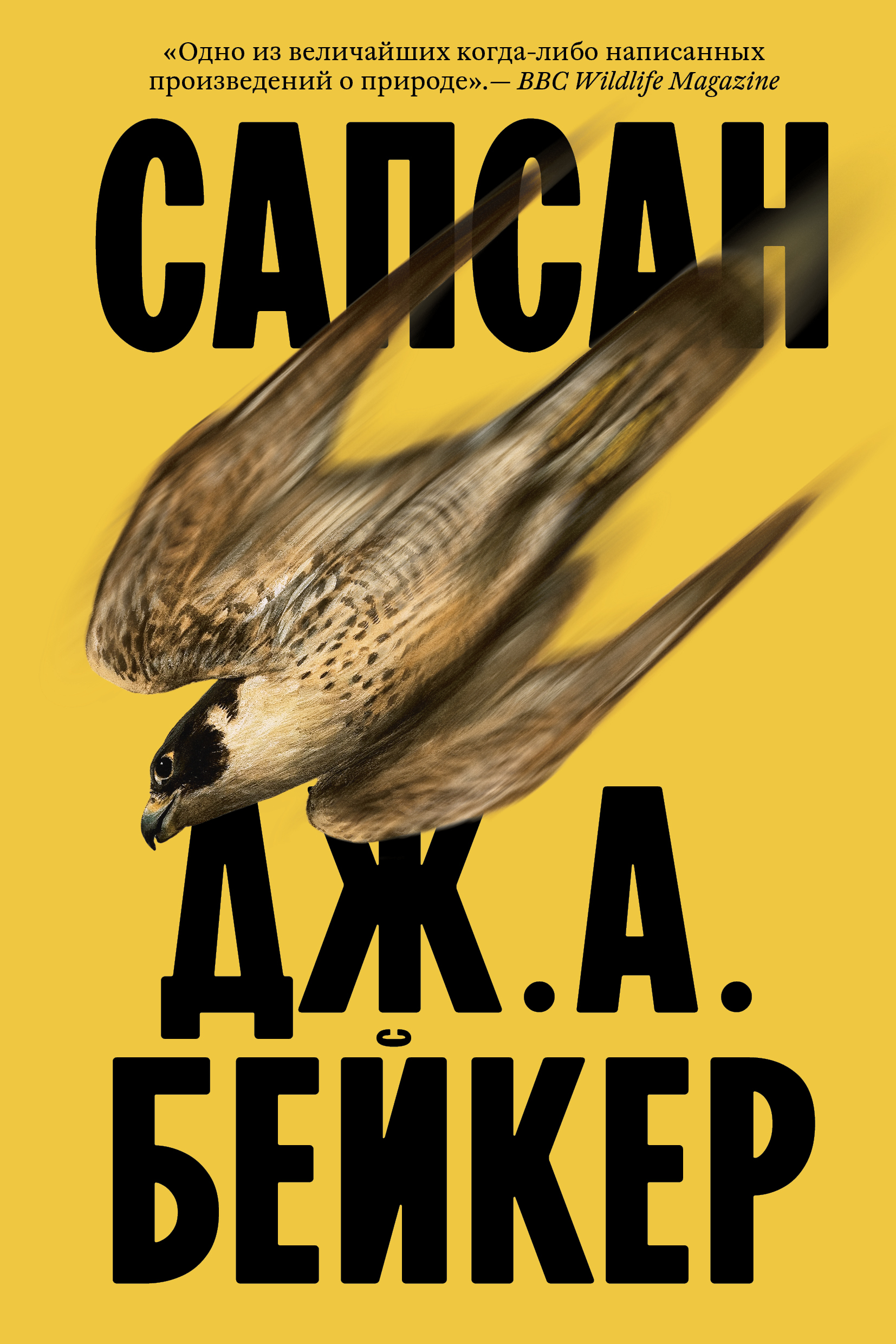

Джон Алек Бейкер. Сапсан. М.: Individuum, 2025. Перевод с английского Игоря Масленникова. Содержание. Фрагмент

Английский писатель-натуралист Джон Алек Бейкер жил скрытно и направил на стирание личной истории достаточно усилий, чтобы мы уделили ей внимание. Вот основные факты его биографии.

Родился 6 августа 1926 года в графстве Эссекс, на юго-востоке Англии. Единственный ребенок несчастливых родителей, последователей строгой английской версии кальвинизма. Отец Бейкера, по профессии электрик, долго страдал от психического расстройства, которое в итоге «вылечили» лоботомией. В восемь лет мальчик переболел ревматической лихорадкой и страдал от ее осложнений всю жизнь. В семнадцать ему диагностировали болезнь Бехтерева — наследственную форму острого артрита, при которой срастаются кости и связки позвоночника. С каждым годом боли становились сильней. Чтобы замедлить заболевание, Бейкеру делали уколы солей золота в суставы — с помощью длинных и тонких игл. Пыточное лечение не слишком помогало: после 35 лет пальцы натуралиста стали искривляться, напоминая птичьи когти. Как побочный эффект развилась онкология, от которой писатель умер в 61 год, написав всего две книги — обе в возрасте около сорока.

Всю жизнь Бейкер провел в городе, где родился, работая служащим в автомобильной компании. Пока позволяло здоровье, проводил свободное время, разъезжая на велосипеде по окрестностям и наблюдая за природой. Пространство, где он вел наблюдения, — это прямоугольник 16 на 33 километра, небольшой, в общем-то, участок земли, где расположен эстуарий Темзы, впадающей в Северное море. Увиденное здесь он тщательно фиксировал в полевых дневниках. С 1963 по 1966 год Бейкер подверг 1600 дневниковых страниц, материал за десять лет, восьмикратному сжатию, получив на выходе «дневник одной зимы» — книгу, написанную языком невероятной экспрессии. В какой-то момент случилось нечто, и писатель принял решение уничтожить почти все первоисточники, из-за чего среди добропорядочных бердвотчеров до сих пор ходят слухи, что автор многое — если не все — выдумал. Однако «Сапсан» — тот случай документального произведения, в отношении которого верен тезис: если оно противоречит реальности, тем хуже для реальности; неслучайно книгу числит среди любимых режиссер Вернер Херцог.

Оговоримся: нет никаких сомнений, что Бейкер ничего не выдумывал, а точнее — проблематика его текста лежит по ту сторону банального противопоставления «выдумки» и «реальности». Именно это мы и постараемся далее показать.

Очевидно, что «Сапсан» — это текст о духовном опыте, рядящийся в одежды записок натуралиста. На базовом уровне это проявляется как лейтмотив религиозной образности: «Свет упал на крапивника, сидящего в сухой канаве среди палой листвы, и он вдруг показался мне божественным. Маленький смуглый священник, истовый до самой своей смерти, а его прихожане — сухие листья и седые кусты». Или: «Он стал моим первым сапсаном. С тех пор я увидел многих сапсанов, но ни один не превзошел его скоростью и духовным жаром». Чуть глубже лежит иконография взаимодействия между главными героями: год за годом человек благоговейно, до слез всматривается в небо, посвящая все силы тому, чтобы постичь замыслы небесного властителя.

Когда Бейкер пишет, что сапсан — его грааль, это следует понимать буквально. Писатель раз за разом повторяет, что подражает объекту своей охоты — но не только и не столько в соответствии с доисторическим законом, согласно которому охотник должен стать тем, на кого охотится, сколько в духе Фомы Кемпийского, творя imitatio falconis.

Здесь уместен вопрос, что именно служит объектом подражания? Конечно же, близорукий чудак с каменеющими суставами мечтает о великолепной свободе пернатого хищника — однако это лишь часть ответа. На деле Бейкера интересует совершенно определенное свойство сапсана: его зрение, которому «незнакома серенькая пологость», и даже нечто более странное — способность взглядом воспламенять.

«Глаза сапсана весят по унции каждый; они крупнее и тяжелее человеческих глаз. Если бы наши глаза соотносились с телом так же, как соколиные, то у человека весом в двенадцать стонов глаза были бы три дюйма в поперечнике и весили бы четыре фунта. Сетчатка соколиного глаза запечатлевает отдаленные предметы в два раза резче, чем человеческая сетчатка. В областях фокусировки бокового и бинокулярного зрения имеются глубокие фовеальные ямки; их многочисленные клетки запечатлевают предметы в разрешении, в восемь раз превышающем наше. Поэтому, когда сокол подолгу осматривает местность, резко и мелко вертя головой, он улавливает любую движущуюся точку; сосредоточившись на ней, он заставляет ее вспыхнуть крупным четким изображением».

Это также следует понимать буквально, в духе спекулятивного реализма. Метафора зрения — ключевая метафора познания в европейской философии, у истоков которой лежит платоновский миф о пещере. Но мы знаем, что философ — не просто тот, кто выбрался из пещеры и созерцает вещи при солнечном свете; это тот, кто одержим прометеевским желанием смотреть на солнце прямо, без экранов и защитных приспособлений. Эта жажда основана на подозрении о внутреннем родстве глаза и солнца, обнаруженном Батаем. Его открытие заключается в том, что существует эпистемический горизонт, за которым глаз и солнце тождественны. Это тождество подразумевает ровно то, что изображает картина Саши Шнайдера «Гипноз»: глаза способны не просто реактивно впитывать отраженный внешний свет, но обрушивать на вещи и существ свет внутренний (служить «зеркалом души») — заставлять вещи представать в истинном свете.

Коренное отличие текста Бейкера от других литературных свидетельств о духовном опыте заключается в следующем. Обычно подобные произведения предполагают фабулу, движение, минимальный сюжет. Герой бродит в сумерках неправедной жизни, встречает Учителя, делает первые робкие шаги на новом пути, падает, встает и т. д. В «Сапсане» повествовательный элемент глубоко второстепенен, если не сказать, что он отсутствует. Строго говоря, в тексте практически ничего не происходит: автор описывает, как меняется освещение, перемещаются птицы, как одна птица убивает других — и всё. Иными словами, «Сапсан» не говорит о поиске, но свидетельствует о найденном, о пережитом откровении. Это откровение о том, что мир — вся эта сталь в зазубринах перекатов и схожие с бисером городки — объят пламенем. Опять-таки в буквальном смысле: темный пришвинист Бейкер систематически описывает существ как сгустки света и огня, подобия угля или звезд.

Вот несколько цитат:

«Слабое утреннее солнце коснулось ржанок, тусклых на темной земле. Они засияли позолотой, их кости будто засветились сквозь прозрачную кожу и перья».

«…сапсан сидел на сухом дубе, сгорбленный и вялый, но теперь озарился багрянцем и золотом, совсем как пузатые огоньки рябинников в кустах возле реки».

«Множество грачей и галок неспешно летели на запад, шумно переговариваясь; далекие в холодных синих сумерках; маленькие, как первые звезды».

«На фоне синего неба, белого облака, синего неба, темных холмов, зеленых полей, коричневых полей она светло мерцала, мрачно сияла, вертелась и падала».

«Далекая, как звезда, она реяла к эстуарию — пурпурный огонек, вспыхивающий и гаснущий в морозном небе».

Освоивший сапсанье зрение Бейкер свидетельствует о внутреннем познавательном преображении не только через описание тончайших цветовых перемен, но и через невозможную числовую точность, доступную лишь тому, кто схватывает вещи разом — на иных высотах и других скоростях.

«Я поднял с реки семь крякв. Они взлетели надо мной и медленно закружили на запад».

«Пятнадцать больших кроншнепов кормились на стерни у ручья, среди больших стай скворцов и домовых воробьев».

«На полях у ручья я вижу восемьдесят крякв и сорок красных куропаток».

«Сегодня на деревьях возле ручья сидело три сотни рябинников. В лесу летали черные дрозды и зяблики, пел полевой жаворонок. Сотня крякв, двадцать вяхирей и лебедь-шипун кормились вокруг наваленного горкой картофеля».

«Южное небо оказалось заполнено ярусами, лабиринтами вьющихся птиц: семьсот чибисов, тысяча чаек, две сотни вяхирей и пять тысяч скворцов взлетали расходящимися спиралями и вихрями».

Еще одна примета нечеловеческого, активного, насыщенного солями золота зрения — это парадоксальные и онтологически плоские метафоры. Бейкер сравнивает птиц с птицами, рыбами, зверями («отдельно стоял краснозобик, стройный, как жеребенок; за его спиной плескалось море; на чалом лице закрылись черные глазки») и людьми, деревьями, рыбами, геометрическими фигурами («пустельга… как медный треугольник»), явлениями природы и культуры, а явления природы — с животными и птицами. Зачастую крещендо сравнений приобретает странный и откровенно жуткий характер.

«На гальке бугром лежала мертвая морская свинья — тяжелая, как мешок цемента. Гладкая кожа покрылась розовыми и серыми пятнами; язык почернел и стал твердым, как камень. Пасть разинулась, как старая, утыканная гвоздями подметка. Зубы походили на застежку-молнию на жутковатом чехле от ночной рубашки».

«Шел снег, пели зарянки; в остальном стояла тишина, подобная стальному обручу, стянувшему голову. Из живой изгороди выскочил домовый сыч. Он выбежал на середину дороги, остановился, посмотрел на меня — сердитое пернатое лицо под суровыми бровями. Он походил на сверкающую отрубленную голову, глядящую снизу вверх с заметенной дороги. Потом сыч бешено полетел обратно в заросли, внезапно осознав, что натворил. День был изнуряющим, свинцовым и холодным».

Чудовищный, мучительный вопрос: что натворил сыч? Куда понятнее вопрос о том, что или кто царит в этом мире, где прячут ночную одежду в зубы и спотыкаются об отрубленные головы.

Имя силы, с помощью которой царь-сокол — всегда в единственном числе, противопоставленный множествам, скопищам, стаям прочих птиц, — чародейски приводит в движение неподвижную землю: страх.

Страх у Бейкера имеет двойственную природу. Своим внешним контуром он обращен к вселенскому устройству, и именно в этом качестве он объясняет мрачное и тревожно-торжественное свечение «Сапсана». Разумеется, это свечение смерти, на которой основано все. Но принять это сложно, поскольку нет никого, кроме человека, который мог бы это принять. Именно в этом смысле, как пишет Бейкер, «труднее всего видеть то, что есть на самом деле»; он говорит, что «птицы несутся в бездну», и поэтому хочет «лечь на землю, чтобы составить компанию и утешить тех, кто сейчас, у подножия солнцестояния, умирает в холодных дебрях: тех, кто спасся от сокола в небе, от ястреба в лесной тьме, от лисы, горностая и ласки, бегающих по мерзлым полям, от выдры, плывущей в ледяном ручье; тех, чья кровь убегает от охотника-мороза, чьи слабые сердца задыхаются в когтях заморозков». В такие моменты кажется, что Бейкер понял то же, что и герой фильма «Человек с рентгеновским зрением», в результате рискованного эксперимента получивший способность видеть мир в расширенном диапазоне. В конце концов он прозревает мир как формы света и фактуры, которые его мозг не в силах постичь. Даже закрытые глаза не приносят облегчения, поскольку он видит сквозь веки. Ему открывается, что в центре Вселенной есть гигантское око, которое «смотрит на нас». В отчаяньи он вырывает себе глаза. Стивен Кинг писал, что у фильма якобы есть альтернативный финал, где ослепивший себя протагонист кричит: «Я вижу! Все еще вижу!»

Бейкер видит и заставляет видеть читателя: объятый лизергиновым пожарищем мир — это пространство регулярностей, нарушение которых карается смертью. Сапсан есть гибель, которая поддерживает порядок, разя тех, кто странен: «альбиносы, больные, искалеченные, одиночные, глупые, слишком старые, слишком юные — все они наиболее уязвимы». «Крылатый ужас находит всех неуместных, и больных, и потерявшихся». В этой формулировке наиболее очевидно, что натуралист-инвалид в лице сокола влюблен в собственную смерть.

Один из упреков тех, кто считает, будто Бейкер все выдумал, заключается в том, что автор находит слишком много трупов птиц, убитых сапсаном. Однако эти десятки, сотни трупов суть нечто большее, чем результат сжатия дневников — это знаки истинной природы реальности, проявленной активным зрением.

«Красота — это испарения над ямой смерти».

Эта природа открывается автору во многом потому, что он сам пришелец из мира, где смерть притягивается к живым из глубины небес — в форме бомб, ракет, ядовитых удобрений. Подобно тому как царь-сокол отравлен ДДТ, писатель носит в себе неизлечимую болезнь — наследственную, как первородный грех (он был уверен, что выступает летописцем последних сапсанов — в 1960-е этот хищник практически вымер из-за накопления в организме хлорорганических пестицидов). Однако внутреннее родство неполное, поскольку человек утратил страх внутренний, превратившись в агента страха космологического. Натуралист уподобляет его обручу из раскаленного железа, «сотня ярдов в поперечнике», который «выжигает все живое».

О каком внутреннем страхе идет речь? Это «самая крепкая из уз», которая объединяет всех живых существ, поддерживает порядок и регулярности и даже — парадоксально на первый взгляд — служит гарантией счастья.

«Можно стать похожим на болотную птицу, которая счастлива только в тех краях света, где встречаются суша с водой, где нет тени и некуда спрятаться от страха».

Именно эту благую сторону страха мечтает обрести писатель.

«Если бы я тоже боялся, то, уверен, видел бы его чаще. Страх высвобождает силу. Человек стал бы более терпимым, менее капризным и самодовольным, если бы у него было больше страхов. Я имею в виду не страх перед неосязаемым, удушье интроверта, а физический страх, пробирающий до холодного пота страх за свою жизнь, страх перед грозным зверем, неотвратимым, щетинистым, клыкастым и жутким, идущим за вашей солоноватой горячей кровью».

Приблизиться к этому счастью и одновременно к соколу человек может лишь через ритуал — воспроизведение одних и тех же скучных действий на протяжении огромных периодов времени, иными словами, через духовную практику аскезы и умаления себя. Только становясь для сокола привычным Бейкер перестает быть «чертом», «Калибаном», превращается хотя бы в «сокола-калеку», который верит инстинктам и даже умеет чувствовать лежащий на себе взгляд. Один из пиковых моментов встречи сапсана и охотника выдают в Бейкере не только гениального литератора, но и тонкого знатока эзотерики — или, обобщая, обладателя прекрасного чувства юмора.

«Стоя в поле возле северного сада, я закрыл глаза и приказал своей воле кристаллизоваться в световую призму соколиного разума. Одетый в теплую одежду, твердо стоящий на ногах в высокой, пахнущей солнцем траве, я вошел в соколиную кожу, кровь и кости. Земля стала веткой под моими лапами, солнце на моих веках стало тяжелым и теплым. Как сокол, я слышал и ненавидел человечьи звуки, чувствовал безликий ужас каменных обиталищ. Я задыхался в мешке его страха. Я разделял тоску по первобытной родине, известную одному лишь охотнику. Я плыл под равнодушным небом, один на один со зрелищем и запахом добычи. Я улавливал притяжение севера, любовался загадочными чаячьими перелетами. Я разделял его странную тягу к исчезновению. Я опустился на землю и заснул сном сокола, легким, как перо. А потом я разбудил его своим пробуждением.

Он рьяно вылетел из сада и закружил надо мной, глядя вниз, на землю, и его сияющие глаза были бесстрашными и спокойными. Озадаченный, любопытный, он снижался и вертел головой. Дикий сокол будто горестно метался над клеткой ручного сокола. Вдруг он дернулся в воздухе, как подстреленный, затормозил и отпрянул от меня. В надрывном страхе он испражнился и исчез прежде, чем белое блестящее ожерелье его помета упало на траву».

И хотя охотник освоил зрение своей жертвы, в его навыке есть фундаментальная нехватка. Дело в том, что срущий божок целен и целесообразен, его взгляд намертво спаян с действием. Вот как пишет об этом Бейкер: «…он нацеливается на далекую птицу, на трепещущие белые крылья, и, когда она расплывается под ним белым пятном, он, может быть, чувствует, что обязан нанести удар. Вся его природа была сотворена ради связки прицельного глаза с разящим когтем». Обделенный же Эпиметеем, человек лишен средств, цели и священного безумия, которое ведет сокола, однако наделен знанием о том, что червь с железными зубами правит не только в царстве трав, но в сердцах городов и турбин.

Бейкер дает нам урок того, как достойно обойтись с этим знанием: вместо того чтобы бомбить или призывать к бомбежкам, он вел дневник наблюдения за птицами.