Деконструкция слизня и цилиндр с котятами: как мы пытаемся понять собственный мозг

Дмитрий Борисов — о книге Аси Казанцевой «Мозг материален»

Ученые иногда оказываются настолько изобретательны в попытках разобраться, как функционирует нервная система и почему она позволяет (или не позволяет) нам донести ложку до рта, что рассказ об этих попытках становится по-настоящему захватывающим. В этом смысле не удивительно, что книгу Аси Казанцевой (объявлена властями РФ иноагентом), вошедшую в лонг-лист премии «Просветитель», населяют самые нетривиальные персонажи: неубиваемые морские зайцы, дезориентированные котята, остепенившиеся жертвы лоботомии и многие другие. Дмитрий Борисов исследовал это многообразие героев и сюжетов для совместного проекта «Горького» и «Просветителя».

Ася Казанцева*Признана властями РФ иноагентом.. Мозг материален. О пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения. М.: АСТ; Corpus, 2019. Содержание

Арбалет как средство от депрессии

Арбалет как средство от депрессии

Ася Казанцева подробно описывает многие фундаментальные процессы, происходящие в мозге, сопровождая эти описания примерами научных экспериментов и интересных случаев из медицинской практики. Причем по меньшей мере два из них могли бы стать яркой иллюстрацией истории становления нейронаук в целом.

Первая история рассказана в самом начале книги, вторая — ближе к финалу, и каждая из них построена на метафоре вторжения.

Подобно тому, как в романе Владимира Сорокина теллуровыми гвоздями пробивали головы персонажей, в реальности нейробиологи и нейрохирурги вторгаются все глубже и все дальше в тайны строения человеческого мозга — и конца и края этой работе не видно.

Итак, первый случай. 13 сентября исполнилось 172 года с того дня, как работнику железнодорожных путей Финеасу Гейджу пробил череп железный стержень, вошедший в левый глаз и вышедший из затылка. Дело было рядом с городом Кавендиш в штате Вермонт (там жил Солженицын до 1994 года, но это не имеет отношения к нашей истории). 25-летний Гейдж занимался промышленным подрывом — взрывал скалы, чтобы на расчищенных участках можно было проложить рельсы. С охраной труда тогда было не очень — породу сверлили, закладывали порох, протягивали фитиль, поджигали и бежали как можно быстрее и дальше. Железнодорожника отвлек приятель, тот обернулся, случайно высек искру — рвануло. Стержень, которым он утрамбовывал порох, совершил молниеносное вторжение в голову.

Гейдж не только не умер, но и не потерял сознание — когда его осматривали бледные как смерть врачи, он мог говорить и искренне надеялся вернуться к работе через пару дней.

«Этого, конечно, не случилось: следующие несколько недель Гейдж в основном метался в лихорадке, его рвало, ткани гноились, он бредил, к травме добавилась грибковая инфекция, охватившая и ткани мозга, и левый глаз. В конце октября физическое состояние пациента улучшилось, но врач осторожно отмечает: very childish — „очень инфантильный”», — пишет Ася Казанцева.

Характер Гейджа сильно изменился: он стал эмоционально нестабилен (по-детски капризен, нетактично груб), на железную дорогу его больше не взяли, но к жизни со временем он приспособился. Устроился работать кучером почтового дилижанса и постепенно эмоционально «повзрослел» — люди, видевшие его через несколько лет после травмы, рассказывали, что он вел себя вполне спокойно и рассудительно.

Финеас Гейдж со стержнем

Финеас Гейдж со стержнемСо стержнем Гейдж не расставался — правда, сначала отдал его в музей, но потом передумал и забрал обратно. Говорят, их похоронили вместе — по разным данным, через 12 или 13 лет после случая в Кавендише. Железяка все-таки пополнила фонд анатомического музея Гарвардской медицинской школы, где и хранится поныне. Там же находится и череп Финеаса Гейджа. Родственники дали согласие на эксгумацию, но до врачей новость об этом дошла лишь через несколько лет. От мозга, исследование которого могло бы дать науке многое, не осталось и праха. Вот только череп.

Есть несколько версий о возможных траекториях вхождения стержня в голову, в книге они описываются, но мы не будем останавливаться на этом подробнее. Ася Казанцева пишет, что историю про Финеаса Гейджа ее отговаривали включать в книгу все знакомые эксперты: мол, пример избит и всем известен. Ну а как быть, если «современная нейрология действительно началась со взрыва при прокладке железнодорожных путей?» — вопрошает Казанцева.

Вторая история короче — она про «лечение» депрессии арбалетом. Один человек, страдавший ею, решил прекратить эти страдания и выстрелил из арбалета себе в голову. Выжил. И депрессия прошла. Стрела разрушила вентромедиальную префронтальную кору, но сохранила дорсолатеральную.

«Усиление активности дорсолатеральной префронтальной коры помогает бороться с депрессией. Такого же эффекта, в принципе, можно добиться, если повредить ее антагониста, вентромедиальную префронтальную кору. Человек с арбалетом, как с некоторым подспудным неодобрением пишут исследователи, после травмы стал „безразличным к своей ситуации и неуместно радостным”. <...> Вентромедиальная префронтальная кора получает информацию от подкорковых эмоциональных центров, в частности от амигдалы, обрабатывает ее и сообщает старшим товарищам — стоящим выше в иерархии областям ассоциативной коры, — насколько хороша или трагична жизнь», — пишет Ася Казанцева и предупреждает: даже не пытайтесь это повторить.

Лоботомия за ящик шампанского

Но что интересно: в первой половине прошлого века медики лечили ментальные недуги схожим образом. Пусть и не стреляли в голову, но иссекали лобные доли мозга. Эта операция вошла в историю под названием лоботомия (от греческого Λοβός — «доля»), а изначальное ее название — лейкотомия.

На дворе 1937 год, в США Великая депрессия (арбалетов не напасешься), в психиатрических клиниках в общей сложности около 450 000 тяжелых больных. «Медицина того времени не могла предложить ничего, кроме смирительных рубашек и запертых камер. Никаких антипсихотических лекарств не было: аминазин изобрели в 1953 году, галоперидол — в 1967‑м», — отмечает Казанцева.

Параллельно в Португалии бывший политик, психиатр и нейрохирург (впоследствии Нобелевский лауреат) Эгаш Мониш и его коллега Алмейда Лима, изучив накопленный опыт (лобные доли повреждали собакам и обезьянам — это лишало их агрессии), начали экспериментировать с неизлечимыми пациентами психиатрических больниц. Сначала делали спиртовые инъекции, потом придумали инструмент для разрушения проводящих путей между лобной долей и остальным мозгом. Вчерашние буйные становились спокойными и шли на сделку с медиками. Говорят, один больной после процедуры даже рассказал жене, где лежат деньги, которые он прятал годами, и она тут же положила их на депозит.

Опыт португальских коллег переняли американцы, Уолтер Фримен и Джеймс Уоттс. В 1942 году они опубликуют отчет: было проведено 136 операций, в результате которых «27 [больных] смогли вернуться к обычной работе, 16 начали подрабатывать или учиться, 39 смогли заниматься домашним хозяйством, 30 не были пристроены ни к какому делу, но, по крайней мере, тоже вернулись жить домой, 13 остались в клинике и 11 умерли в ходе операции или через некоторое время после нее. По тем временам это рассматривалось как хорошее достижение — потому что в противном случае в клинике остались бы все».

Утратив агрессию, пациенты стали ленивыми, говорили все, что придет на ум, а их эмоции были неглубокими и недолгими. «С этими пациентами можно обращаться как с детьми, демонстрируя им эмоциональные реакции в ответ на их нежелательное поведение», — сказал Фриман и пошел заправлять бак лоботомобиля.

Лоботомобиль

ЛоботомобильНа этом специальном фургоне он объездил 23 штата и сделал 3 449 лоботомий по 25 долларов за каждую (по тем временам — примерная стоимость ящика «Советского шампанского», которое начали выпускать как раз в 1937 году; оно стоило 4 рубля 17 копеек за бутылку, а за доллар тогда давали 5,3 рубля).

Операцию делали с помощью орбитокласта — острого инструмента, похожего на нож для колки льда. Пробивали тонкую кость через глазные впадины и рассекали серое вещество, связывающее лобные доли с другими участками мозга.

Популярность лоботомии сойдет на нет лишь в 1950-е: к тому времени накопится достаточно данных, свидетельствующих о том, что иссечение лобных долей не только снижает агрессию, но и разрушает личность: на нет сходят способность проявлять инициативу, поддерживать устойчивый интерес к чему бы то ни было, планировать свои действия. Плюс сугубо соматические последствия: от недержания мочи до эпилепсии.

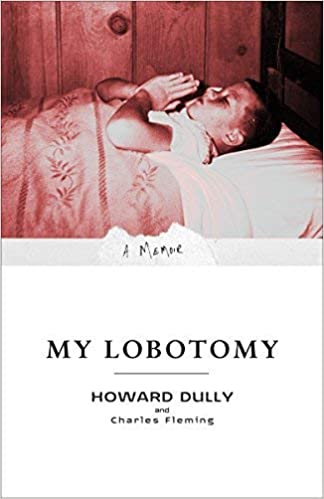

Однако до этого от лоботомии успеет пострадать немало людей. К примеру, в 1941 году Розмари Кеннеди, сестра будущего президента США, станет инвалидом после неудачно проведенной операции, на которой настоял ее отец — у девочки был низкий IQ, что бросало тень на репутацию почтенного семейства. А в 1951 году лоботомия фактически разрушит жизнь Говарда Далли: 12-летний Далли был проблемным ребенком (дрался, воровал, постоянно конфликтовал с родителями), но, по всей видимости, был ментально здоров. Однако ему поставили диагноз «шизофрения» — и мачеха согласилась на предложение медиков навсегда избавиться от проблем с гиперактивным пасынком.

Однако до этого от лоботомии успеет пострадать немало людей. К примеру, в 1941 году Розмари Кеннеди, сестра будущего президента США, станет инвалидом после неудачно проведенной операции, на которой настоял ее отец — у девочки был низкий IQ, что бросало тень на репутацию почтенного семейства. А в 1951 году лоботомия фактически разрушит жизнь Говарда Далли: 12-летний Далли был проблемным ребенком (дрался, воровал, постоянно конфликтовал с родителями), но, по всей видимости, был ментально здоров. Однако ему поставили диагноз «шизофрения» — и мачеха согласилась на предложение медиков навсегда избавиться от проблем с гиперактивным пасынком.

Он выживет (сейчас ему 71 год) и уже в почтенном возрасте в соавторстве с писателем Чарльзом Флемингом напишет книгу «Моя лоботомия». В ней он расскажет, как жил следующие сорок лет после операции, как был бездомным и пациентом психиатрических клиник, как сидел в тюрьме и страдал от алкоголизма и наркозависимости. Все изменится к лучшему лишь после пятидесяти, когда он женится и оставит пагубные пристрастия. С тех пор Говард Далли — муж, отец и дедушка. Он водит школьный автобус, увлекается музыкой ду-воп, путешествиями и фотографией.

Нейронные шоссе и тропинки

Один из ключевых тезисов книги Аси Казанцевой — пережитый опыт перестраивает мозг, поэтому любое долгосрочное обучение — это физические изменения в мозге.

«Сначала все слабо связано со всем, а потом то, что взаимодействует, оказывается связанным прочно, а то, что не взаимодействует, становится связанным менее прочно <...> сравните мозг с полем, заросшим травой. Сначала по нему можно ходить в любом направлении, нет никакой разницы в эффективности движения, куда бы вы ни повернули. Но постепенно на тех направлениях, по которым вы чаще всего прогоняете нервные импульсы, появляются тропинки. Потом грунтовые дороги. Потом трехполосные шоссе с баннерами. Ходить по траве и протаптывать новые тропинки по‑прежнему возможно (хотя и трудно, потому что трава со временем превращается в одревесневшие колючки), но с гораздо большей вероятностью нервный импульс отправится по проторенной, расчищенной дороге», — пишет Казанцева.

Вот один из экспериментов. В 1969 году в Кембридже сажали новорожденных котят в высокий цилиндр на стеклянную прозрачную платформу, пересекающую его посередине. Куда бы ни смотрели котята, они видели только внутреннюю поверхность цилиндра. Они даже свои хвост и лапы видеть не могли, потому что предусмотрительные экспериментаторы надели на них черные медицинские воротники. Котята не скучали — сидели и с интересом рассматривали стены.

Через пять месяцев их выпустили в мир. Сначала они передвигались в основном на ощупь — не понимали, как пользоваться зрением. Потом научились, но тут же проявились первые аномалии. Во-первых, животные не понимали, какие объекты от них отдалены, а какие рядом. Они могли пытаться не сходя с места потрогать то, что находилось в другом углу комнаты. Или врезались на бегу в близкостоящие предметы мебели.

Во-вторых, они не видели горизонтальные линии — совсем. Они лишились этой способности из-за того, что в раннем возрасте, когда процесс реорганизации нейронных связей шел особенно интенсивно, зрительная кора не получала от сетчатки никаких сигналов о том, что горизонтальные линии в принципе существуют.

«Когда годовалый ребенок пытается есть ложкой, клетки его моторной коры отправляют импульсы во всех направлениях одновременно, так что неудивительно, что ложка постоянно выпадает из руки и валяется под столом, а каша оказывается на щеках, на подбородке, на люстре, но только не во рту. Но поскольку у ребенка есть намерение научиться пользоваться ложкой, <...> он анализирует свой опыт и старается повторять именно те движения, которые, пусть и по чистой случайности, все‑таки позволили донести ложку до рта. Соответственно, электрические импульсы чаще проходят именно через те нейронные ансамбли, которые требуются для доставки каши в рот, чем через те, которые нужны для доставки каши в ухо. А мозг конструктивно предрасположен к тому, чтобы укреплять связи между теми нейронами, которые мы часто используем совместно. И ослаблять связи между теми нейронами, которые мы совместно не используем», — пишет Ася Казанцева.

Феномен морского зайца

Если пример лишенных нормального пространственного восприятия котят нам что-то и объяснил, то история про другого зверя — морского зайца или аплизию — заставит задуматься еще серьезнее. Аплизия — это большой моллюск (размером с ладонь), у него около 20 000 крупных нервных клеток, которые окрашены в разные цвета (поэтому нервную систему этих моллюсков удобно исследовать).

Деконструкцией аплизии занимался Нобелевский лауреат Эрик Кандель, автор книги «В поисках памяти».

Ася Казанцева цитирует Николая Кукушкина, автора книги «Хлопок одной ладонью». Он удивляется «безграничию» аплизии, которую (разумеется, из самых благих побуждений) разбирали в лаборатории буквально на молекулы. Ей все нипочем: «Когда ты усыпил улитку — она еще живая? А если взять и вытащить нейроны? Они могут расти в чашке неделями и не знать, что что‑то изменилось. А если расклонировать гены, выделить РНК, разделить белки и заморозить? Молекулам все равно. Где заканчивается жизнь и наступает смерть? Что умерло, а что выжило? На каком уровне искать субъект?»

Ответа нет, но рассмотреть внимательнее процесс деконструкции слизня небезынтересно:

«У вас есть целое животное, и у него есть поведение. Например, когда вы задеваете сифон (трубку, которая соединяет мантийную полость с внешней средой и служит для выведения отходов жизнедеятельности), аплизия немедленно втягивает внутрь и сам сифон, и жабры — они тонкие и их важно беречь от внешних угроз <...> вы можете ставить эксперименты по обучению полуразобранной аплизии — чем, собственно, и занялись Кандель и его коллеги <...> они оставили от аплизии кусочек кожи с сифона, чувствительный нерв, ведущий от него к абдоминальному ганглию, и собственно абдоминальный ганглий <...> вы можете воздействовать электрическим током на остатки любого другого чувствительного нерва из тех, что раньше заходили в абдоминальный ганглий из разных концов тела. И в этой ситуации моторный нейрон снова начнет активироваться, хотя аплизия еще не отдохнула. Это потому, что вы ее напугали. Ну, точнее, напугали то, что от нее осталось».

Народовластие на клеточном уровне

А с людьми в этом отношении разве понятнее? Да если бы. Ася Казанцева пишет, что «мы» — это сумма активностей разных отделов нашего мозга.

Ключевой универсальный принцип организации нейронных сетей — иерархическая структура, в которой каждая клетка «собирает информацию от многих своих подчиненных, на этом основании принимает какое‑то решение о собственной активности и передает его на уровень выше, где, в свою очередь, собирается информация от многих нейронов».

Например, нейрон зрительной коры «решает», что он «видит» линию, наклоненную под определенным углом. А нейрон прилежащего ядра «решает», что фигура определенного цвета ему нравится. Нейрон орбитофронтальной коры «решает», что несколько глотков кофе лучше, чем один глоток воды. Выше в иерархии есть нейроны, «принимающие решения», непосредственно отражающиеся на наших действиях: например, они отправляют команды в моторную кору — и мы, скажем, нажимаем кнопку вызова лифта.

«Но важно осознать, что у нас нет и принципиально не может быть какого‑то одного Самого Главного Нейрона, который управляет всем. Вместо этого у нас есть 86 миллиардов нейронов с десятью тысячами синапсов у каждого. И любой из них собирает информацию снизу, принимает решение и отправляет его дальше. И любое наше действие в реальном мире — результат того, что какое‑то сообщество нейронов оказалось более многочисленным и активным, чем другие нейроны, лоббирующие альтернативное решение», — пишет Ася Казанцева.

Вот такая демократия объектов в большой политике под названием «жизнь». Которая с точки зрения естественных наук есть различие концентрации ионов внутри и снаружи клеточной мембраны. А смерть — выравнивание этих концентраций.