Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Как бы вы в общих чертах охарактеризовали книгу «Пассажиры первого класса на тонущем корабле» и что вам показалось наиболее примечательным в ней?

— Прежде всего нужно учесть, что Лахман за свою жизнь (к сожалению, не такую уж долгую по меркам его коллег-макросоциологов) написал не очень много книг. Если не считать совсем ранней монографии «От поместья к рынку: структурные изменения в Англии, 1536–1640», то за три десятилетия начиная с 1990 года Лахман представил всего четыре крупные работы: «Капиталисты поневоле», «Что такое историческая социология?», «Государства и власть» и «Пассажиры первого класса на тонущем корабле». Теперь все они доступны в русских переводах. Первая его книга, «Капиталисты поневоле», вышла, когда исследователю было уже 44 года, то есть довольно поздно по меркам американских интеллектуалов. Несмотря на это, Лахман никогда не спешил с написанием новых трудов, а столь невысокая с точки зрения академического мейнстрима скорость работы с лихвой компенсировалась объемом и фундированностью его исследований.

— Прежде всего нужно учесть, что Лахман за свою жизнь (к сожалению, не такую уж долгую по меркам его коллег-макросоциологов) написал не очень много книг. Если не считать совсем ранней монографии «От поместья к рынку: структурные изменения в Англии, 1536–1640», то за три десятилетия начиная с 1990 года Лахман представил всего четыре крупные работы: «Капиталисты поневоле», «Что такое историческая социология?», «Государства и власть» и «Пассажиры первого класса на тонущем корабле». Теперь все они доступны в русских переводах. Первая его книга, «Капиталисты поневоле», вышла, когда исследователю было уже 44 года, то есть довольно поздно по меркам американских интеллектуалов. Несмотря на это, Лахман никогда не спешил с написанием новых трудов, а столь невысокая с точки зрения академического мейнстрима скорость работы с лихвой компенсировалась объемом и фундированностью его исследований.

Еще один принципиальный момент заключается в том, что Лахман всегда сочетал обширную эмпирику с теоретической глубиной, поэтому его последняя книга в равной степени ценна как для профессиональных читателей — социологов, политологов и историков, — так и для относительно широкой публики. Сам автор говорит, что «Пассажиров» можно читать в постмодернистском ключе: либо с начала до конца, если вы хотите понять, как разворачивается его аргументация, либо пролистать полкниги и сразу обратиться к шестой главе, если вам не терпится узнать, что происходит с американской гегемонией в наши дни. Мне, как вы понимаете, пришлось прочитать «Пассажиров» от корки до корки раза три, и больше всего меня впечатлил разбор почти всех основных макросоциологических подходов, приведенный в начале книги: от мир-системного анализа Иммануила Валлерстайна и Джованни Арриги, теории четырех источников социальной власти Майкла Манна, военно-фискальной теории Чарльза Тилли и структурно-демографической теории Джека Голдстоуна до вполне популярных, если не попсовых построений институционалиста Дарона Аджемоглу и историка-«гуру» Нила Фергюсона.

— Какое влияние на Лахмана оказал один из самых авторитетных подходов, мир-системный анализ, и как он его интерпретирует?

— Мир-системный анализ интересует Лахмана с точки зрения того, как он концептуализирует динамику глобальной гегемонии. Напомню, что термин «гегемония» восходит к Антонио Грамши и в приложении к геополитике означает осуществление глобального господства без силового вмешательства. Центральный для «Пассажиров» сюжет, упадок американской гегемонии, обсуждается уже примерно полвека — с тех пор, как США ввязались во Вьетнамскую войну, поскольку несиловым путем добиться своего не могли. Первым мир-системную гегемонию концептуализировал в начале 1990-х итальянский экономист и социолог Джованни Арриги. В книге «Долгий двадцатый век: деньги, власть и истоки нашего времени» он представил теорию смены циклов доминирования как последовательность «тридцатилетних войн», сменяющих друг друга начиная примерно с XV века: сперва был генуэзский цикл, потом голландский, британский и, наконец, американский. Валлерстайн, основоположник мир-системного анализа, начал активно использовать понятие гегемонии во втором томе четырехтомника «Мир-система Модерна» и в начале 2010-х фактически поддержал концепцию Арриги. Если гипотеза о переходе гегемонии через тридцатилетние войны верна, то сейчас мы находимся где-то в середине такого макрособытия, точкой отсчета которого стало 11 сентября 2001 года.

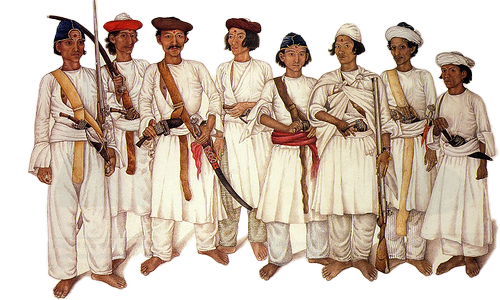

Однако Лахман относится к этой концепции критически и считает ее слишком механистической. Например, период британской гегемонии согласно Арриги и Валлерстайну начинается в 1815 году, то есть после победы над Наполеоном при Ватерлоо, и продолжается до 1873 года — до начала мирового экономического кризиса, приведшего к восхождению Германии в роли крупного соперника британцев. Лахман же вслед за еще одним известным макросоциологом, Джорджем Моделски, считает, что британских гегемоний на самом деле было две. Первая началась после Славной революции 1689 года и продлилась большую часть XVIII века, пока Британия не потерпела поражение в войне за независимость Соединенных Штатов — для этой гегемонии была характерна ориентация на переселенческие колонии. А в XIX веке формируется вторая британская гегемония, которую Британия попросту наследует у самой себя — ее опорой становятся уже «классические» колонии вроде Индии, по сути питавшие экономику метрополии.

Еще менее убедительно, с точки зрения автора, поверхностное описание механизмов приобретения или утраты той или иной державой доминирующего положения на мировой арене. Именно здесь он нащупывает центральную для всего своего исследовательского проекта тему, которой стали элитные группы, их структура и конфликты между ними.

— Слово «элиты» настолько затертое, что, наверное, следует его определить исходя из нашего контекста.

— Лахман предлагает предельно простую и функциональную дефиницию в духе американского прагматизма: элиты — это те, кто может изымать ресурсы у не-элит. При этом специфики взаимодействия элит с не-элитами автор не касается (пришлось бы писать отдельный трактат) и сосредотачивается на происходящем внутри элит — именно это, по его мнению, и определяет динамику приобретения и утраты гегемонии. Отсюда структура книги: сначала в ней рассматривается упадок голландской гегемонии как результат процессов, протекавших внутри элит Соединенных Провинций, потом рассказывается о британской гегемонии, и только во второй половине работы доходит дело и до упадка американской. Здесь Лахман обращается к идеям знаменитого в свое время социолога Чарльза Райта Миллса (в 1959 году, практически сразу после выхода в США, его книга «Властвующая элита» была переведена и опубликована в Советском Союзе), который выделял в американской элите три группы: политическую, экономическую и военную. Каждой из них, полагал Миллс, присуще специфическое видение мира, которое определяет ее образ действия — собственно, здесь ничего революционно нового нет, вспомним Макса Вебера (оттуда же растут ноги и у теории источников социальной власти Манна). Но ощущение некоего фатума, сопутствующего переходу гегемонии от одной великой державы к другой, которое возникает при чтении Арриги и Валлерстайна, несомненно, рассеивается. Вместо «железных законов истории», детерминирующих смену одного гегемона другим, Лахман обращается к цепочкам непредвиденных событий и малозначимых на первый взгляд деталей, обусловленных именно взаимодействием элит. Скажем, голландцы пытались полностью монополизировать торговлю Ост-Индской компании, контролируемой амстердамскими элитами, и именно из-за этого Голландия в начале XVIII века не смогла выйти на новые рынки. Зато британцы предоставили агентам своей торговой компании значительную свободу действий, что в итоге привело их к захвату новых сверхдоходных колоний.

— А какую роль Лахман отводит институциональным факторам?

— А какую роль Лахман отводит институциональным факторам?

— Понятие «институты» — одно из важнейших в «Пассажирах», однако Лахман придавал ему несколько иное значение, нежели такие видные представители институциональной экономики, как Томас Норт или пресловутый Дарон Аджемоглу. Последнего Лахман довольно иронично критикует за сведение очень разнообразных отношений между элитами, по сути, к одному фактору: благоприятен ли в той или иной стране климат для предпринимательства. В конечном итоге такой подход отдает идеологизированной публицистикой.

Институты, с точки зрения Лахмана, прежде всего являются проводниками элитных конфликтов, оформляющими динамику взаимодействия элит и, соответственно, динамику самой гегемонии. Например, в главе о голландской гегемонии рассматривается такой важный для Соединенных Провинций институт, как письменные контракты между представителями олигархических династий. Когда из Северных Нидерландов в конце XVI века изгнали испанцев, там освободилось огромное количество должностей, по-новому заработали социальные лифты, поэтому люди, которые пришли к власти в результате революции (по большей части это была купеческая элита), захотели увековечить свой новый статус и подробно расписали, как будут делить все это богатство... Например, в таких контрактах прописывалось, в каком порядке представители элит могут занимать должности, фактически наследственные, в советах директоров Ост- и Вест-Индской компаний или принимать участие в деятельности магистратов — избираться мэрами, например. Благодаря этому институту голландская олигархия удерживала власть почти двести лет, но уже к XVIII веку стало понятно, что такая консервация элиты тормозит развитие страны. Лахман показывает, что реформировать Соединенные Провинции в XVIII веке было невозможно во многом по причине зафиксированных на бумаге договоренностей между элитами: будучи изначально прогрессивной инициативой, в какой-то момент они подорвали голландскую гегемонию.

— Занимает ли автора вопрос о том, каким образом массам удается посредством институтов влиять на элиты?

— Как я уже говорил, автор оставляет сюжет о взаимодействии элит и не-элит за скобками, хотя и признает, что чаще всего судьба последних незавидна. Но все же ряд примеров институционального влияния на элиты он приводит. Например, в книге подробно излагается сюжет о том, как в США ближе к концу Второй мировой принимался знаменитый Солдатский билль (GI Bill), который предоставил ветеранам невиданные прежде социальные возможности. А исходным импульсом стало беспокойство ветеранов Первой мировой, которым государство по большому счету никак не помогало: они опасались, что с «нашими парнями» снова приключится то же самое. Поэтому ветераны Первой мировой, которые создали по всей стране целую сеть своих организаций, начали кампанию за принятие социального законодательства для будущих ветеранов. В итоге «народный» билль действительно был принят, пусть и с определенными ограничениями: например, для южных штатов действовала поправка, согласно которой чернокожим пришлось преимущественно оставаться на сельскохозяйственных работах. Солдатский билль стал огромным шагом в развитии социального законодательства США: сотни тысяч ветеранов Второй мировой войны получили льготы для поступления в вузы, покупки жилья в кредит, открытия бизнеса и т. д. Все это стало одной из основ послевоенного «золотого тридцатилетия» капитализма.

— Можно ли назвать Лахмана сторонником левых идей? Каковы были его личные политические симпатии?

— Можно ли назвать Лахмана сторонником левых идей? Каковы были его личные политические симпатии?

— Для начала напомню, что политическое поле в США структурировано совершенно иначе, чем в Европе. Там нет и не было массовой левой партии — ее роль исторически выполняли профсоюзы. Так что если уж называть Лахмана левым, то с поправкой на американскую специфику.

Я бы сказал, что оптимальной для Лахмана была ситуация 1950–1960-х годов, когда профсоюзы и массовые общественные организации в США действительно оказывали непосредственное влияние на политический процесс. Конечно, не стоит идеализировать «славное тридцатилетие», поскольку американское общество тогда вполне осознанно поддержало начало войны во Вьетнаме — в том числе потому, что война обеспечивала заказы для оборонных предприятий с массовыми профсоюзами, и Лахман вполне отдает себе в этом отчет. Не стоит поэтому считать его рассуждения на тему «как оно было раньше» ретроградством и желанием повернуть колесо истории вспять. Безусловно, тут есть определенный момент ностальгии, но утрата американскими профсоюзами влияния тоже возникла не на пустом месте — история о формировании «профсоюзной аристократии», даже если оставить в стороне отношения профсоюзников с мафией, демонстрирует всепроникающее влияние элит.

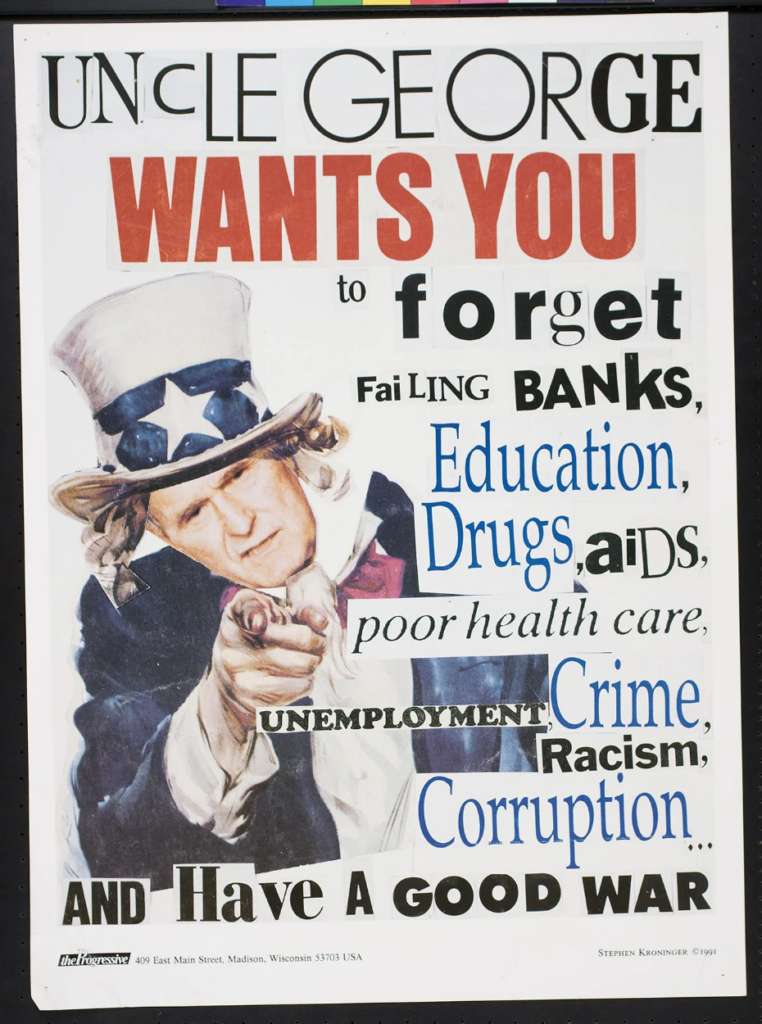

В наше время Лахман был, естественно, активным антитрампистом и антиреспубликанцем, а во время массовых протестов двухлетней давности под лозунгом BLM активно поддерживал идею лишить американскую полицию финансирования. Но для него это был не абстрактный лозунг, а результат эмпирических наблюдений из окна квартиры в центре Нью-Йорка. Комментируя те события, он подробно описывал, как полиция с упоением избивала протестующих на центральных улицах, в то время как мародеры в проулках безнаказанно грабили магазины — ну и на что, спрашивается, идут деньги налогоплательщиков? Одним словом, Лахман до конца жизни оставался представителем старого доброго американского среднего класса и, что немаловажно, настоящим патриотом своей страны — в подтексте некоторых пассажей его последней книги легко обнаружить сакраментальное «за державу обидно».

— Как Лахман характеризует политические процессы, протекавшие в американском обществе последних двух десятилетий? Как он относился к последним президентам США?

— Про Трампа я уже сказал, о Буше-младшем Лахман тоже отзывался довольно уничижительно, но в то же время весьма критично относился к Обаме и в «Пассажирах» детально показал, что его реформаторская программа была с самого начала обречена на провал. Книга вышла до того, как президентом США стал Байден, но думаю, что и его действий Лахман бы не одобрил, а симпатизировал он скорее Берни Сандерсу, который, как мы видели уже дважды, не избираем на уровне праймериз Демократической партии, поскольку ее элите нужен человек, неразрывно связанный с истеблишментом и не склонный к шатаниям влево. Правда, в 2020 году все же был достигнут компромисс между программами Сандерса и Байдена, когда последний взял на вооружение идеи «нового зеленого курса». По сравнению с выборами 2016 года, когда из лагеря Клинтон шел сигнал, грубо говоря, «мочить» Сандерса, это был успех условных левых сил, который, впрочем, указывал на то, что за четыре года правления Трампа ситуация в американских элитах стала еще хуже — вот вам и пассажиры первого класса на тонущем корабле. Так что демократам пришлось договариваться, и здесь, наверное, можно с осторожностью вспомнить об «исключительном реформизме», на котором, по мнению Лахмана, так долго ехала британская гегемония. Посмотрим, что будет на следующих выборах: пойдет ли Байден на второй срок или делегирует эту роль кому-то еще (сам Лахман прогнозировал, что он все же выдвинется снова).

— Тома Пикетти, автор нашумевшей книги «Капитал в XXI веке», рассуждая о глобальном неравенстве предлагает ряд реформ, которые позволят более справедливо распределять ресурсы, хотя ясно, что для их реализации потребуются некоторые уступки со стороны элит. Есть ли исторические примеры такого рода уступок в книге Лахман?

— Тома Пикетти, автор нашумевшей книги «Капитал в XXI веке», рассуждая о глобальном неравенстве предлагает ряд реформ, которые позволят более справедливо распределять ресурсы, хотя ясно, что для их реализации потребуются некоторые уступки со стороны элит. Есть ли исторические примеры такого рода уступок в книге Лахман?

— В «Пассажирах» Пикетти упоминается всего два или три раза, но сам «Капитал в XXI веке» Лахман не анализирует и каких-либо рецептов влияния на элиты не приводит. В заключительной главе автор пишет, что теперь ему следовало бы посоветовать элитам одуматься и умерить свою алчность, но сразу оговаривается, что прекрасно понимает пределы своих возможностей и не видит в этом никакого смысла.

Вспоминается, как Георгий Дерлугьян однажды ответил на мой вопрос о том, может ли историческая макросоциология повлиять на власть имущих. Ответ был примерно такой: «Представьте себе, что вы пришли к врачу и жалуетесь на общее недомогание. Врач у вас спрашивает: „Вы курите?“ „Да“, — отвечаете вы. „Алкоголь употребляете?“ — „А как же!“ — „Жирное едите?“ — „Ну, бывает...“ Тогда врач говорит: „Вам нужно от всего этого отказаться, делать зарядку, ездить на велосипеде, а не автомобиле, и вообще изменить ваш образ жизни“. И что, разве вы его послушаете? Наверное, нет, разве только совсем уж сильно припечет». К сожалению, та же самая история и с влиянием добросовестных академических исследователей на элиты.

Лахман не дает никаких рецептов и рекомендаций, потому что его задача — предварительная разметка поля, а дальше на эту основу придут люди, которые предложат какие-то практические решения. Будем надеяться, что они как минимум внимательно прочтут работы ученого, тем более что в них нет никакой зауми в духе адептов Франкфуртской школы. Напротив, все как у Маяковского: весомо, грубо, зримо. Лахман вообще был предельно добросовестным, отзывчивым и открытым человеком и формулировал свои позиции с максимальной ясностью.

Теперь по поводу Пикетти, раз вы о нем упомянули. Развернутую критику его идей дают заслуженные венгерские исследователи посткоммунистического капитализма, социолог Иван Селеньи и экономист Петер Михайи, которые показывают, что француз допустил один крупный просчет. Он позиционирует себя как марксиста и политэкономиста, однако обращается в своей книге лишь к двум ключевым категориям классической политэкономии — прибыли и заработной плате, — не уделяя внимания третьей, ренте, которую, однако, нельзя просто взять и выбросить. Именно поэтому, считают Селеньи и Михайи, в теории Пикетти возникла серьезная экономическая лакуна, которая потянула за собой неправильные выводы уже социологического плана. Поэтому, считают Селеньи и Михайи, совершенно неверно концентрироваться, как Пикетти, на верхнем 1%, с которого якобы надо драть три шкуры, поскольку есть гораздо более масштабная часть верхнего среднего класса, 10–20% общества, живущая на рентные, фактически передаваемые по наследству доходы, — вот вам и наследственные элиты Лахмана. Думаю, автор «Пассажиров» согласился бы с венгерскими коллегами: ключевая проблема капитализма сегодня заключается в том, что он утратил свою меритократическую природу. Вместо выстраивания социальной мобильности по критерию личного достоинства капитализм все больше ориентируется на закрепленные социальные статусы, и в результате оформляется «новая аристократия» — можно называть ее верхним средним классом, а можно и элитой, как Лахман.

Наконец, постараюсь ответить на ваш вопрос о рецептах для борьбы с социальным неравенством. Мне очень нравится предложение Селеньи и Михайи принципиально снизить НДС как минимум на отдельные товары. Проблема с этим налогом в том, что платят его по умолчанию все, но его бремя ложится совершенно неравномерно на представителей разных групп с разными доходами. Представьте, что миллионер и получатель средней российской зарплаты пришли в магазин и купили один и тот же набор продуктов, в цену которых заложен НДС 20%. Для миллионера сумма будет незначительной, но не для среднестатистического гражданина. Поэтому во время пандемии правительства тех стран, которые действительно заботились о людях, активно снижали или даже отменяли НДС на многие массовые товары. Та же история и с подоходным налогом: вполне очевидно, что люди с низкими доходами должны платить налог с них по минимальной ставке. Другое дело, что подобные идеи выглядят красиво в теории, но на практике все упирается в пресловутые институты и в качество их работы. Например, совсем недавно я слышал, как проходил эксперимент по снижению НДС в Турции, хронически страдающей от инфляции и девальвации: торговцы под любым предлогом старались удержать цены хотя бы на прежнем уровне. Но, во всяком случае, это нормальный реформистский подход, в отличие от популистских предложений обложить богатых сверхвысокими налогами. Франсуа Олланд во Франции пытался по совету Пикетти реализовать такую программу, и где он теперь? В общем, для решения проблемы неравенства надо правильно настраивать фискальную систему. Это будет гораздо более эффективным действием, чем рассказывать, что кто-то должен чем-то поделиться. Мы неоднократно видели, к чему такое приводит.

— Как вы думаете, какие коррективы внес бы Лахман в свои прогнозы насчет будущего американской гегемонии спустя год после выхода книги и с учетом происходящего в мире? Соединенным Штатам удается сохранять гегемонию или текущие события лишь приближают ее закат?

— Как вы думаете, какие коррективы внес бы Лахман в свои прогнозы насчет будущего американской гегемонии спустя год после выхода книги и с учетом происходящего в мире? Соединенным Штатам удается сохранять гегемонию или текущие события лишь приближают ее закат?

— Лахман не открыл Америки, когда утверждал, что американская гегемония сохраняется прежде всего в финансовой сфере, то есть как гегемония доллара. Похоже, что предпосылок для принципиального изменения этой ситуации пока нет. Безусловно, процессы дедолларизации идут во всем мире, так или иначе будут появляться и расширяться зоны недолларовой торговли, но в целом с долларом пока все нормально. Давно известна закономерность: большие кризисы, и прежде всего это относится к «Великой рецессии» 2008 года, приводят только к укреплению американской валюты. Посмотрите на текущее соотношение доллара и евро — ситуация, в общем, понятная.

— Какие идеи Лахмана наиболее близки вам лично?

— Лахман открыл для меня совершенно новые возможности интерпретации современной истории и политики. Мир-системная теория в том виде, какой ей придали Валлерстайн и Арриги, действительно уязвима там, где предлагает общие схемы, которые могут не работать на практике. То же самое относится к классовому анализу: понятие социального класса, несомненно, сохраняет свою значимость, но оно слишком громоздкое для перспективного анализа даже на десятилетия вперед, не говоря уже о годах. Именно поэтому Лахман обращается к гораздо более показательной динамике элит. Простой пример: почему капиталистический класс не смог сказать свое веское слово в наполеоновской Франции или в гитлеровской Германии? Вроде бы люди, априори заинтересованные в извлечении прибыли, должны были переломить ситуацию, когда войны Наполеона и Гитлера начали разрушать экономику. Но, как показывает Лахман, автаркия элиты гораздо сильнее пресловутого классового сознания, так что вряд ли стоит рассчитывать на его внезапное пробуждение, и в этом смысле работы Лахмана — хорошее средство для воздержания от любых форм wishful thinking. В качестве небольшого сеанса самокритики признаюсь, что и мне самому довольно долго было свойственно мышление такого рода, а Лахман помог мне если не снять розовые очки, то по крайней мере переосмыслить многие недавние исторические события. Поэтому не могу сказать, что какие-то идеи нравятся мне или не нравятся: важно лишь то, объясняют ли они мир. Идеи Лахмана его объясняют, хотя и не дают повода для особого оптимизма. Рассчитывать на скорые изменения к лучшему не приходится: определенная надежда у нас есть, но не нужно строить воздушные замки.

— Какие еще работы по исторической макросоциологии стоит порекомендовать тем, кто познакомится с ней благодаря «Пассажирам первого класса»?

— Прежде всего советую читать интервью, книги и статьи Георгия Дерлугьяна — по большому счету русские читатели познакомились с современной исторической макросоциологией именно благодаря ему. Список почти всех заслуживающих внимания авторов можно найти в горьковском интервью, которое Георгий Матвеевич дал мне три года назад. В джентльменский набор обязательных авторов (если не считать тех, о ком уже говорилось подробно) входят Майкл Манн, Рэндалл Коллинз, Баррингтон Мур, Теда Скочпол, Джек Голдстоун и Чарльз Тилли — все они, к счастью, так или иначе представлены на русском. Из того, что обязательно нужно перевести, прежде всего назову книгу Виктора Либермана «Странные параллели» — двухтомник, посвященный структурным сходствам исторических траекторий Юго-Восточной Азии и ряда других стран, включая Россию. Надеюсь, что рано или поздно будет переведена важнейшая работа Пьера Бурдье «Различение: социальная критика суждения».

Наконец, для понимания того, где мы сейчас оказались, обязательно нужно читать Дэвида Харви, и в первую очередь — его главную книгу «Состояние постмодерна», которую мне не так давно посчастливилось перевести. Пожалуй, это самое значительное из написанного на тему постмодерна, которую мы в свое время воспринимали исключительно по французским книжкам в плохих переводах. На самом деле именно Харви дал наиболее адекватное описание постмодерна как нового — гибкого и турбулентного — режима капиталистического накопления, и за те три десятилетия, что прошли со дня выхода его книги, не так уж много поменялось. В общем, нужно как минимум осмыслить тот факт, что мы живем в обществе победившего постмодерна, а понимание того, что с этим делать, думаю, рано или поздно придет.