Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Каково расхожее представление о романтизме? Рассказ о терзаниях непонятой одинокой души, страсти в клочья, живописные картины.

Каково расхожее представление о сочинениях Жорж Санд? Защита женских прав, проповедь социалистических и республиканских идей.

Каково расхожее представление о Жорж Санд и Альфреде де Мюссе? У них был страстный, но недолгий роман, который окончился разрывом, но принес богатые литературные плоды: он отразился сначала в романе Мюссе «Исповедь сына века» (1836), а через два десятилетия, уже после его смерти, в целой грозди сочинений, вышедших в одном и том же 1859 году: Санд написала роман «Она и он», Поль де Мюссе, брат Альфреда, возразил ей романом «Он и она», а любовница Мюссе Луиза Коле ответила обоим романом «Он».

Портрет Жорж Санд, ок. 1835

Портрет Жорж Санд, ок. 1835

Все эти расхожие представления верны, но лишь отчасти. Уточнить их позволяет короткая новелла Санд «Гарнье», впервые опубликованная в коллективном сборнике «Розовая книга, рассказы и разговоры молодых женщин» в феврале 1834 года.

Терзания и страсти здесь тоже есть, но описаны они ироническим пером. Нелепый герой новеллы, приземистый и толстощекий байронист Гарнье, влюблен беззаветно и безответно в даму в оранжевом платье, которую не может узнать, когда она появляется на прогулке в другом наряде; он вступает в «дискуссии» со своим конем, а нелепыми выходками в гостях у возлюбленной доводит ее до беды — но против ожидания все кончается хорошо. Сюжет на грани абсурда.

Это другая Санд, веселая, смешливая, описывающая возлюбленную героя так: «рот до ушей и лоб до затылка», издевающаяся над романтическими штампами, прежде всего над всеобщим стремлением подражать Байрону, хотя Шатобриан в 1833 году совершенно всерьез предрекал ей самой, что она станет «лордом Байроном Франции».

И это другой романтизм (он тоже существовал, и не только в Германии Гофмана и Тика) — иронический, чуждающийся пафоса и выспренности.

Исследователи творчества Жорж Санд справедливо предполагают, что этот иронический тон — плод романа писательницы с Альфредом де Мюссе, который начался как раз летом 1833 года и полгода, до отъезда любовников в Венецию, протекал безоблачно и счастливо. Жорж Любен, издатель многотомной переписки Санд, считал, что она сочинила «Гарнье» именно в это время и что Мюссе «диктовал ей текст через плечо». Неслучайно в четвертом «Письме Дюпюи и Котоне» Мюссе «по-хозяйски» подхватывает новеллу Санд и без всяких ссылок вводит в свой текст студента Гарнье, который «мерзнет без дров и завтракает репой», но в мечтах блуждает по Венеции XVIII века, имея о ней, впрочем, крайне приблизительное представление.

В творчестве Мюссе таких случаев иронического «снижения» романтических мечтаний немало.

У Санд их меньше. «Гарнье» напоминает о том, что автор «Консуэло» могла сочинять и такие веселые безделушки про французского романтического Епиходова.

По авторитетному свидетельству Ольги Бодовны Кафановой, знатока рецепции Жорж Санд в России, до сих пор «Гарнье» на русский язык не переводился.

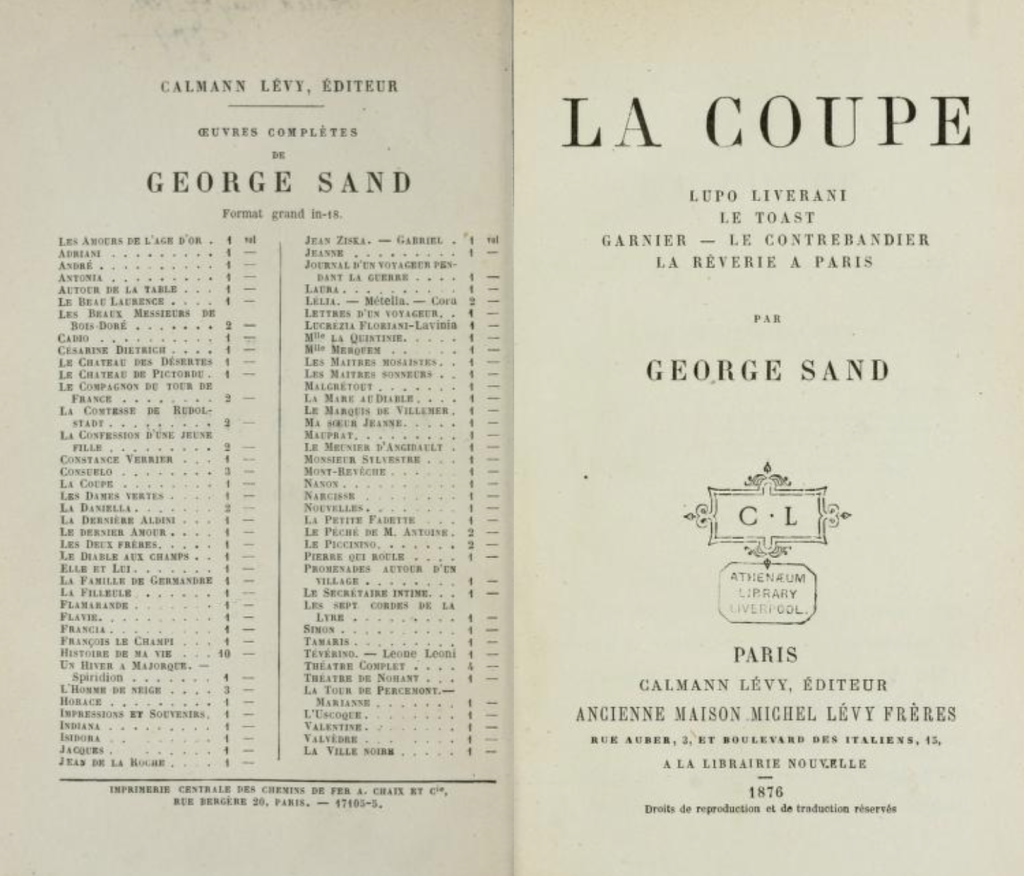

Перевод сделан по второму изданию в книге: Sand G. La Coupe. Paris: Calmann Lévy, 1876.

Перевод выполнили участники мастерской «Художественный перевод с французского языка» (Литературные мастерские Creative Writing School) под руководством Веры Мильчиной, ведущего научного сотрудника ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС: Кирилл Батыгин, Ольга Голубева, Тася Егорова, Наталья Коваленко-Евдошенко, Ольга Колесникова, Ольга Коркина, София Корсакова, Наталья Краснова, Анна Ланг, Варвара Латышева, Маргарита Литвиненко, Екатерина Лобкова, Евгения Молькова, Светлана Попова-Мариани, Анна Серегина, Аркадий Тесленко.

Кирилл Батыгин по собственной инициативе подготовил в качестве аккомпанемента к рассказу плейлист музыки первой половины XIX века. Желающие могут послушать ее по следующим ссылкам: на Яндекс.Музыке или на Apple Music.

Вступительная заметка Веры Мильчиной

* * *

* * *

Жорж Санд

Гарнье

В истории народов и в летописях империй не найдется столько пищи для наблюдений философических и психологических, сколько в рассказе о том, как мой друг Гарнье стал любовником своей возлюбленной.

Мой друг Гарнье, человек порядочный, кроткий и благонравный, разделяет умеренные политические взгляды, поддерживает новые идеи и чтит правила хорошего тона. Этот молодой человек настолько скромен, что никогда не говорит вслух о своих долгах; он не хвастун и не задира и ни за что не поднял бы руку на слугу, если бы тот у него был; однако и ему не чужда справедливая гордость, особенно когда у него отрастает борода. Исключительная чистоплотность и приятные манеры всегда извиняли в глазах немногочисленных приятелей его явную симпатию к «сатанинской школе»*Обвинение в принадлежности к такой школе, безбожной и безнравственной, выдвинул против Байрона в 1822 году поэт-лауреат Роберт Саути; оно было немедленно подхвачено прессой.. Не думаю, впрочем, чтобы он всерьез считал себя лордом Байроном, но это дело столь несложное и столь широко распространенное, что я не знаю, с какой стати ему было бы скромничать и лишать себя подобного удовольствия.

В наши дни очень легко быть лордом Байроном. Более того, очень трудно им не быть. Заметьте, я говорю не о литераторах; им воздержаться от этого решительно невозможно. И это неудивительно: ведь если книга издана, о ней непременно пишут в газетах, а газеты ни за что не обходятся без упоминания лорда Байрона. Имя Байрона звучит в каждой статье, напечатанной после 1826 года*Имя Байрона часто возникало во французской прессе и до 1826 года; скорее всего, Санд имела в виду 1824 год — год смерти английского поэта, после которой его стали упоминать особенно часто.. Но взглянем только на частную жизнь, и мы обнаружим, что этот незаменимый участник литературных котерий с каждым днем все чаще встречается во всех кругах общества. Конечно, в Англии при зарождении дендизма от его адептов требовалось умение весьма заметно хромать; однако наше время гораздо терпимее: достаточно просто признать за собой предрасположенность к хромоте, а если она будет выражена недостаточно ярко, то хорошо обученный камердинер должен, подавая вам перчатки и трость, с уважением добавить: «Благоволите не забыть, сударь, что вы подражаете Байрону».

Гарнье, сообразно своим способностям, добавил в эту картину небольшие поправки. Безмятежность его занятий и отдаленность его квартала не позволяли ему презирать людей. К тому же, как я уже упомянул, долгов у него было мало, стихов он не сочинял и терпеть не мог ни медведей*В «Мемуарах лорда Байрона», опубликованных в 1830 году Томасом Муром, цитируется письмо Байрона 1807 года, в котором тот пишет, что привез в Кембридж из путешествия по Шотландии «нового друга, самого прекрасного и самого редкого, какой только может быть, — дрессированного медведя» и собирается «учить его на профессора»., ни цесарок*В биографии Байрона, выпущенной в 1824 г. Луизой Свентон-Беллок, рассказывается, что поэт путешествовал с целым зверинцем, в состав которого входили, помимо девяти лошадей, обезьяны, двух огромных собак и двух кошек, три цесарки.. Другое важное обстоятельство состояло в том, что у него не было ни любовницы, ни гастрита, а фрак был один-единственный. Словом, на благородного лорда он был похож только руками и ногами, а точнее одной ногой, поскольку Гарнье, человек заурядного телосложения, крепко стоял на обеих своих широких ступнях.

Как бы то ни было, судьба уготовила этой доброй и нежной душе один из самых сокрушительных ударов. Два незначительных происшествия привели к роковому повороту в его жизни. Те, кто прочтет этот рассказ, увидят, что Гарнье был рожден для подтверждения двух взаимоисключающих пословиц, и это их вовсе не удивит, ведь на каждую пословицу найдется ее прямая противоположность, и, если обратиться к народной мудрости, она всегда отыщет возможность ответить и да и нет одновременно, вот например: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», «Терпение и труд все перетрут». И в этом отношении народная мудрость намного превосходит древних оракулов, которые никогда не отвечали ни да ни нет.

* * *

В один морозный зимний день Гарнье, тоскливо прислонившись к остывшей печи, размышлял о вещах нашего бренного мира. Он смотрел на свой запас дров, книги, столик у кровати, свечу и зеленый фрак и, качая головой, думал, что счастья все это не приносит.

Запас дров, надо признать, был скуден, книги почернели от копоти, свеча почти догорела, а зеленый фрак вызывал глубокое сочувствие. Если бы вы только видели, как он, весь в убогих складках, по-простому висит на поломанном стуле — это он-то, парадный фрак, воскресное знамя! Обшлага произвели бы на вас самое удручающее действие, а на воротник вы не взглянули бы без слез.

Не то чтобы Гарнье был мелочен: он никогда ничем не обольщался и не относился к портному с бо́льшим почтением, чем тот заслуживал. Но если правда, что плохие дни выпадают каждому, разве не правда и то, что бедность их вовсе не скрашивает? Говорят, меланхолия, что проскальзывает во дворец из-за плохо переваренной дыни или очередного нового романа, не менее ощутима, чем та, что поселяется под крышей бедняка из-за счета от прачки или недостающей пуговицы единственного фрака. Говорить так несправедливо и немилосердно. Для богачей грусть всего лишь сестра скуки; иногда она заходит в полуоткрытые двери балконов и пересекает длинные галереи тонкой осенней паутинкой; всего на мгновение она замирает на резных потолках и в углах готических рам. Потом ее прогоняет собачий лай или чашка душистого чая, и она исчезает без следа. А вот мансарды тоска затягивает своей паутиной во всю ширь, от дверей до окон. Сквозь эту плотную сеть с трудом пробиваются слабые лучи солнечного света; жучок пляшет там посреди каскада пыли, а чудовищная тварь цепляется мохнатыми лапами за сплетенные ею нити и раскачивается туда-сюда.

Гарнье отворил окно. Увы и ах! Какой прекрасный морозный день! Как будто морозные дни могут быть прекрасными, когда у вас на счету каждое полено. Солнце сияло на безоблачном небе, земля была суха и чиста, как оловянная тарелка. По дороге взад-вперед разъезжали экипажи. А ведь Гарнье тоже любил жизнь! А ведь он тоже регулярно посещал кабинет для чтения*Предшественники современных публичных библиотек, где за небольшую плату можно было познакомиться с новейшими газетами и книгами.. А ведь он тоже был полон желаний, и в нем бродили соки, точь-в-точь как в новейшей драме*Насмешка над романтическими драмами, герои которых были обуреваемы сильными страстями.!

А ведь и ему, как любому другому, являлись в грезах легионы хрупких дев, полчища ангельских созданий и неистовых андалусок*Намек на стихотворение Мюссе «Андалуска» (1829), где изображена именно такая соблазнительная красавица.. И он тоже глубоко постиг средневековье*Увлечение средневековьем распространилось среди французской молодежи на рубеже 1820–1830-х годов так широко, что становилось предметом насмешек и пародий.. И он тоже был человеком своего времени, выражением своей эпохи, совсем как новомодное предисловие! И он тоже накануне побывал у Итальянцев*Итальянский оперный театр в Париже. и увидел там ангела света в оранжевом платье.

От этого Гарнье потерял покой. О, если бы в этот тревожный час он мог нанять экипаж, то поскакал бы в Булонский лес и разыскал там среди пестрой блестящей тысячеголовой толпы оранжевое платье своей прелестницы. О, если бы у него был испанский скакун с рыжеватой гривой, длинной и шелковистой, со звонко цокающими копытами, с налитыми кровью глазами! Или русские сани с серебряными бубенчиками, запряженные резвыми мулами в пурпурных плюмажах! Или венецианская гондола с ярким фонарем на носу, изогнутом, точно лебединая шея, и с двумя голубоватыми веслами, взмывающими вверх, как два трепещущих крыла*Судя по всему, намеренная неточность. Гарнье настолько замечтался, что у него гондола — всегда имеющая лишь одно весло, чтобы можно было разойтись на узеньких каналах Венеции, — получила второе весло. Впрочем, рассказ писался до того, как Жорж Санд вместе с Мюссе побывала в Венеции.! О, если бы у него был верблюд из Египта, олень из Лапландии, слон из Сиама! О, да если бы у него была хотя бы сотня экю!

Проклятие! Каждый день тот же обед, та же печь, тот же зеленый фрак! Разве жизнь так сладка? Разве самоубийство не одна из потребностей нашего века, не одно из следствий нашей литературы?

Гарнье покосился на пистолет, висевший у него на стене, бедный пистолет без кремня, не способный никому причинить вред.

— Мрачный и верный друг! — воскликнул юноша. — Что скрывает твое железное чрево? Какой таинственный секрет, внушающий сомнение и ужас, откроешь ты на ухо человеку, достаточно смелому, чтобы приставить тебя к своему впалому виску? Какая ужасная правда сверкнет из твоего закоптелого дула?

— Увы! — казалось, скромно и беззлобно ответил бедный пистолет. — У меня больше нет курка, а у тебя нет пороха. Ужасный выстрел, даже если бы он прогремел, возвестил бы мгновение не твоей, а моей собственной смерти; осколки, которые угодили бы тебе в нос и в глаза, были бы единственными следами, которые я мог бы оставить тебе на память о моей долгой и безжалостной службе.

Разве не отвратительно зависеть от какой-то даты?*Имеется в виду день, когда нужно было платить за квартиру; обычно это происходило 15 числа каждого месяца. Особенно как подумаешь, что первого числа каждого месяца Гарнье порхал по заливным лугам подобно трясогузке! Розетки его легких башмаков были влажными от росы, а на глаза наворачивались слезы. «А с кем он гулял под руку? — Какая разница! — Ну да, это была белошвейка».

Гарнье взял скрипку и принялся разминать руки; он сыграл Di tanti palpiti*Di tanti palpiti (ит. После стольких тревог) — заключительная часть каватины Танкреда из 1-го действия одноименной оперы Джоаккино Россини, написанной в 1813 г. на либретто Гаэтано Росси по мотивам трагедии Вольтера «Танкред» и поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим». В Париже ее премьера состоялась 22 апреля 1822 года в Итальянском оперном театре. Di tanti palpiti была популярнее, чем все произведение в целом. Ее напевают многие герои Бальзака, в частности Рафаэль в «Шагреневой коже» (1831).. Шарманщик, проходивший по улице, ответил ему хором горцев из «Белой дамы»*«Белая дама» (La Dame blanche) — комическая опера Франсуа Буальдье на либретто Эжена Скриба по мотивам романов В. Скотта «Монастырь» и «Гай Мэннеринг, или Астролог». Хор горцев звучит в первом действии. Опера впервые была поставлена на сцене Комической оперы в Париже 10 декабря 1825 г. и имела огромный успех.; у окна уселась гризетка*Гризетка (от франц. grisе, серая) — особый тип парижанки на границе между порядочной женщиной и женщиной легкого поведения. Гризетки зарабатывали на жизнь ручным трудом (белошвейка, вышивальщица и т. д.) и часто становились возлюбленными студентов.; снизу, из винного погреба, донесся звук охотничьего рога, а вослед ему самым жалобным образом завыла собачонка. Чувство гармонии наполнило душу Гарнье, и ее уже был готов облегчить подступивший поток слез, как раздался звонок.

На пороге появился лакей в ливрее. Гарнье его узнал: то был слуга молодого ***, его друга детства и школьного товарища. Нередко экипаж этого повесы с шумом останавливался у ворот дома, где жил скромный студент; нередко Гарнье, словно ласточка во время дождя, пробирался вдоль стен лавок к великолепному особняку отца *** и легко приподнимал кончиками пальцев в перчатках цвета свежего масла*Непременным атрибутом французского денди в 1820–1830-х годах были желтые перчатки; иногда их цвет называли также цветом свежего масла. блестящий от лака дверной молоток; его забрызганные грязью шелковые чулки утопали в мягкой и отдохновительной шерсти ковров. Нередко охмелевший Гарнье проводил в особняке *** немало приятных часов под звон бокалов и тарелок; порой за десертом, положив локти на стол, он мог ввернуть забавный анекдот, и его острота, не без толики сатанизма, разглаживала морщины на лицах благородного семейства. Никогда еще сухощавое и ошеломленное лицо лакея, который только что позвонил в дверь, не представало перед Гарнье более своевременно; студент тотчас распечатал письмо. Оно гласило:

«Любезный друг!

Выезжая в ..., где проведу три недели, должен тебе сказать, что ...

Подпись: ***

P.S. Сделай одолжение, пришли мне две дюжины карандашей и бери моих лошадей так часто, как тебе заблагорассудится; считай, что они твои и что ты очень меня обяжешь.

Прощай, Гарнье, до свидания».

Что, по-вашему, сделал Гарнье? Обрадовался? Бросился к зеленому фраку? Нет, он не улыбнулся; он бросился к зеленому фраку, это правда, этого я не отрицаю, но притом нахмурил брови; руки его машинально погрузились в карманы, будто стремясь измерить их глубину. Подбородок его утонул в галстуке, ключ — в кармашке для часов, и в тот миг, когда он, приказав Франсуа идти следом, распахнул дверь, с его полуоткрытых губ сорвалась самая шальная ариетта.

Прошу вас заметить, что я вовсе не шучу и что эта история вовсе не сказка. Гарнье живет на улице Пуаре; его семья родом из Лонса-ле-Сонье*Улица Пуаре (ныне не существует) располагалась в Латинском квартале, где по преимуществу жили бедные студенты. Лонс-Ле-Сонье — город на востоке Франции, в регионе Франш-Конте..

Лишь только Гарнье добрался до дома ***, как оседлал коня. Лишь только он оседлал коня, как поскакал в Булонский лес; лишь только он прискакал в лес, как принялся разыскивать повсюду красавицу, которую увидел в опере.

Вскоре она очень медленно проехала мимо него в открытом экипаже. Он несколько раз взглянул на нее, однако не узнал: она забыла надеть оранжевое платье и выехала в голубой дульетке*Дульеткой в XIX веке могли называть любую верхнюю женскую одежду на вате, крытую шелком.. Что касается нее, она тем более его не узнала, хотя он по-прежнему был в зеленом фраке, поскольку накануне она не обратила на него никакого внимания.

С трех до пяти часов Гарнье выбивался из сил в поисках оранжевого платья. Затем полил дождь; экипажи столпились перед воротами Майо*Ворота Майо — один из входов в Булонский лес.; вуали опустились, крыши колясок поднялись, английские всадники раскрыли зонты, а французские принялись со свистом разгонять хлыстами тяжелый сырой ветер, от которого линяли их завитые усы. В то самое мгновение, когда потерявшийся в этой толпе Гарнье пришпорил коня, чтобы ехать в сторону улицы Пуаре, перед ним, как молния, промелькнуло платье изумительного оранжевого цвета. Гарнье резко остановил коня, точнее хотел остановить, но конь не соглашался, и между ними завязалась небольшая дискуссия. Привыкший к твердой руке, конь приводил столь убедительные резоны в пользу продолжения пути, что Гарнье едва не внял им и не свалился на землю. Настаивать на своем он не стал и, натянув поводья, стрелой пустился вслед за оранжевым платьем. Очень скоро он поравнялся с экипажем дамы и от ворот Майо до улицы Риволи только и делал, что бросал пронзительные взгляды да испускал еле слышные вздохи.

Гарнье был человек приятной наружности, невысокий и толстощекий. Из-за огромной копны черных волос, всклокоченность которых обличала в нем человека выдающегося, он, вопреки своим претензиям на байронизм, снискал себе прозвище «курчавый Вертер». Пока конь г-на*** думал о своем, Гарнье позволял себе держаться довольно непринужденно. Его единственный фрак от их давней привычки быть друг с другом неразлучно в конце концов пришелся ему впору; к тому же дождь придавал его действиям бо́льшую цену.

Что до оранжевой дамы, то она была сухощава и имела решительный вид, рот до ушей и лоб до затылка; впрочем, стройная, высокого роста и с прекрасной фигурой; из тех парижских красавиц, которые блистают на балах и о которых кто-то сказал, что в Тюильри им не обойтись без подсвечника.

Она вспомнила о Гарнье, вернувшись домой, когда горничная подала ей домашние туфли, и думала о нем до четверти седьмого — пока не отправилась на званый обед.

Восемь дней подряд повторялась одна и та же история: в четыре часа пополудни Гарнье садился на коня, скакал в лес и, завидев даму в оранжевом, старался ехать чуть медленнее, следуя за ее каретой. Дама поглядывала на Гарнье от ворот Майо до улицы Риволи и, надевая домашние туфли, продолжала думать о нем до четверти седьмого — пока ей не приходило время обедать в гостях или у себя дома.

На девятый день пошел проливной дождь. И что прикажете делать Гарнье? Ни коня, ни дамы; начинались апрельские заморозки: смертельный озноб пробежал по его телу.

Гарнье снова прислонился мечтательным челом к почти остывшей печи. Зеленый фрак снова принял меланхолическую позу на сломанном стуле, а безобидный пистолет каждое утро и каждый вечер стал притягивать к себе взоры своего хозяина.

Пора было покончить с этим! Гарнье взял перо и написал:

«Сударыня, уже давно я следую за Вами повсюду, может быть, Вы не оказали мне чести...»

Впрочем, хорош же я, коль скоро взялся пересказывать вам, что написал Гарнье; написал он то, что Адам писал Еве, что вы написали вчера и напишете завтра.

Дама в оранжевом была тронута; она спросила адрес Гарнье и в своем ответе запретила ему впредь думать о ней. Гарнье, исполненный самого ужасного отчаяния, провел остаток дня под ее окнами. Когда стемнело, он полчаса проговорил с консьержем и за неимением денег был чрезвычайно вежлив. Горничная приотворила дверь, и Гарнье, отдавив лапу собачке, поспешил броситься к ногам прекрасной Амелии.

Как вы знаете, Гарнье верил в неистовую страсть, трагическую любовь и многие другие прекрасные вещи, вошедшие у нас в привычку. Дама выставила его за дверь, позволив поцеловать ручку.

Назавтра, против ожидания, день выдался солнечный; Гарнье, опьяненный томлением, написал к оранжевой даме; он просил у нее свидания, в котором ему отказано не было. В четыре часа он сел в седло; свидание было назначено на девять. И вот оранжевая дама показалась в лесу. Она полуприкрыла глаза, показывая, как ее утомила ночь, полная угрызений совести; она гораздо больше обычного откинулась вглубь экипажа, и легкий румянец обличал ее опасения и надежды.

Случилось так, что молодые люди, которые накануне вечером два с половиной часа увивались за оранжевой дамой в котильоне, теперь окружили ее экипаж. Танцевала она как ангел, одета была пленительнее всех в мире, и Гарнье, подув на руки, решил рискнуть.

Я начал с того, что два события, на первый взгляд незначительные и совершенно случайные, определили судьбу Гарнье. В тот момент он был предельно счастлив, его звезда стояла в зените; к ней, мерцая подобно дрожащей планете, приближалась звезда оранжевой дамы. Его идеал спускался на землю, и он был готов, подобно Теодору из пьесы Лопе де Вега, вскинуть руки к небу и воскликнуть: «Вбей крепче, Фортуна, в колесо свое гвоздь золотой! Постой, блаженство!»*Лопе де Вега. Собака на сене (д. 3, явл. 27; пер. М. Лозинского); у Санд неточная цитата из французского перевода А. Ла Бомеля (1822)..

Он рванулся к оранжевой даме, желая затесаться в толпу ее обожателей. К несчастью, чтобы рвануться, он неосторожно вонзил обе шпоры в бока коня ***, который думал о своем. Между ними вновь завязалась небольшая дискуссия, но на сей раз доводы коня выглядели так веско и разительно, что Гарнье не мог с ними не согласиться и упал навзничь, однако ничуть не ушибся.

Я уже предупреждал, что моя история правдива; я даже описал вам комнату Гарнье; так вот, чтобы не погрешить против правды, я обязан добавить, что коляска дамы продолжила свой путь, а вечером, когда Гарнье, изнемогая от счастья, отправился в ее особняк, дверь оказалась заперта.

Неужели дама просто посмеялась над бедным юношей или ее разочаровало злополучное падение? Ничто не предвещало этого происшествия, это верно; но, если бы дама знала Гарнье, она бы знала также, что лишь очень редко приключавшиеся с ним происшествия имели серьезную причину. Казалось, что случай, этот бог смельчаков, уподобляясь лукавым духам из сказок, беспрестанно играл с ним шутки самые иронические. Позвольте привести пример. Однажды Гарнье, собравшись написать письмо, уронил перо и наступил на него. Он взял новое и, пока его точил, порезал палец. Он полез в ящик за пластырем; ящик не поддавался, а потом вдруг дернулся с такой силой, что пузырек красных чернил целиком вылился на всю имевшуюся у Гарнье белую бумагу. Чернила растекались все дальше и дальше, разделяясь на тысячи ручейков и вырисовывая арабески, которые грозили посягнуть на его новые панталоны. Но Гарнье, с пером в зубах, не осмеливался ни к чему прикоснуться окровавленными пальцами; он со злостью толкнул ящик локтем и, больно ударившись о ключ, торчавший в замке, отпрянул назад. Стул под Гарнье пошатнулся, а ширма, стоявшая позади, потеряла равновесие и, падая с царственной неспешностью, накрыла своими распростертыми крылами стол, стул, свечу и их хозяина.

Читатель, быть может, сочтет все это ребячеством; но таковы были величайшие несчастья Гарнье; а поскольку из них складывалась его жизнь, самые незначительные неприятности, беспрестанно следуя друг за другом, превращались, подобно множеству капель воды, в неумолимый поток, с которым Гарнье тщетно боролся, впадая в самое ужасное отчаяние.

Умирая от стыда и гнева, он недоумевал: неужели какое-то падение с лошади на песчаной аллее могло отвратить от него женское сердце? Гарнье поклялся никогда больше не ездить в Булонский лес и никогда больше не искать Амелию, а мыльный пузырь его мечты, лопнувший от нежданного укола шпилькой, отравил ему мозг ядовитым газом. «А я ведь цел и невредим», — подумал он однажды утром, разглядывая в зеркале свою багровую физиономию, покрытую глубокими шрамами от бритвы. Бедняга не сообразил, что в этом вся причина его несчастья. Сломай он хоть ребро, положение было бы спасено, и нежнейшие слезы, тончайшие бальзамы пролились бы тем же вечером на его рану. Тогда он мог бы, подобно Катону Старшему*Ж. Санд допустила ошибку, уподобив Гарнье Катону Старшему (234 г. до н. э. — 149 г. до н. э.). Повязки со смертельной раны, которую он сам же и нанес себе мечом в живот, сорвал правнук Катона Старшего Катон Утический (95 г. до н. э. — 46 г. до н. э.), совершивший самоубийство, поскольку не желал подчиняться власти Цезаря после поражения защитников республики. Его смерть описана в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха (Катон, 70); этот же сюжет представлен на картине Гийома Гийон-Летьера (1760—1832) «Смерть Катона Утического» (1795)., разодрать кровавую рану и умереть за ту, которую любил. Впрочем, он тотчас приосанился и уверил себя, что поступает правильно, принимая этот жестокий удар судьбы с улыбкой.

Гарнье овладела самая черная тоска: никогда еще он не стоял так близко к Байрону. Впервые в жизни он получил право возненавидеть весь человеческий род. Он отрекся от мира и твердой рукой вывел на первом листе дести прекрасной белой бумаги заглавие романа в письмах с эпиграфом: Frailty thy name is woman*«О женщины, вам имя — вероломство!» (Шекспир. Гамлет. Д. 1, явл. 2; пер. Б. Пастернака)..

У оранжевой дамы имелся муж — человек совершенно удивительный. Больше всего он походил на толстый бочонок пенистого пива. Нос у него был вылитая труба Судного дня. Все, что он делал, все, что говорил, напоминало скрип телеги. Если бы ему взбрело на ум спрятаться в спальне жены, чтобы застать ее с любовником, он бы наверняка страшно расчихался, как герой итальянской песни. Однако ничего подобного ему никогда и в голову не приходило. Жизнь его ровно текла по накатанной колее, и течение это нарушали только приступы безудержного смеха. Все пятнадцать лет супружества он неизменно проникался пылкой приязнью к поклонникам своей жены. Гарнье он видел всего раз или два; однако безграничная симпатия сделала свое дело, и по весне, когда супруг Амелии принялся регулярно устраивать званые обеды за городом, он в конце концов пригласил туда и нового знакомца.

Прогуливаясь однажды по саду этого добряка с моим другом Гарнье, я заметил ему, что в подлунном мире счастье зависит от мелочей: что бы произошло двадцать седьмого июля*27 июля 1830 года началось вооруженное восстание, вошедшее в историю как Июльская революция., если бы полил сильный дождь? Что бы сталось с миром, если бы Брут в мартовские иды*Мартовские иды — 15 марта по древнеримскому календарю. Именно в этот день в 44 году до н. э. Марк Юний Брут убил Юлия Цезаря, что изменило ход истории, поскольку спустя несколько лет привело к падению в Риме республики и установлению империи., по примеру Анакреона*По преданию, древнегреческий поэт Анакреон умер, подавившись виноградиной., подавился виноградной косточкой? Что бы сделали вы сами, если бы выиграли в лотерею?

Никогда не игравший в лотерею, Гарнье решительно отрицал саму возможность выигрыша. Он питал отвращение к философической литературе и всю жизнь был упрямцем, доверчиво полагавшимся на тот самый случай, который столь усердно над ним потешался. Гарнье поднял глаза к небу. Увы! Его сияющая звезда исчезла. Планета оранжевой дамы одиноко и гордо светилась в безоблачном эфире небес. Легкий порыв ветра шелестел листвой, и мягкий туман, скользивший по отдаленным холмам, внезапно поднялся на горизонте. Он безмолвно устремился к Млечному Пути; а затем, все больше и больше густея, замер, будто не зная, куда направиться дальше. Соловьи пели на берегу пруда; цветы распускались под каплями росы. Отдаленный глухой рокот возвестил о сгущавшемся в воздухе электричестве; затем над землей нависла туча и, как по волшебству, раскинула мрачные крыла от востока к западу. Лишь слабый просвет, напоминавший глубокую бойницу, еще позволял различить небесный простор. Планета оранжевой дамы дерзко сверкала. Подобно стреле, пущенной из монгольского лука*Монгольский лук считается самой эффективной разновидностью лука по дальности и мощности стрельбы., ее острые лучи прочерчивали огненную дугу от неба до земли. Но тщетно она боролась с грозой: туча, внезапно разразившись страшным громом, поглотила ее и уничтожила.

Дождь загнал нас в гостиную, и вскоре мы заняли свои места за столом. Неспособный излечиться от своей роковой любви, Гарнье имел всюду, где являлся, исключительно глупый вид. Надо признать, оранжевая дама не обращала на него ни малейшего внимания. Никогда еще она не пользовалась большим успехом.

Никогда еще он не становился жертвой более язвительных насмешек и более жестокого кокетства, чем в тот день. Ирония — риторическая фигура, которая производит самое сильное действие, если ею не злоупотреблять. То обстоятельство, что у Амелии были прекрасные зубы, заставляло ее смеяться по любому поводу. А вслед за каждой остротой, что слетала с ее губ, заглушая звон посуды и топот лакеев, раздавался громогласный гогот амфитриона. Поначалу Гарнье выказал почти полное равнодушие ко всему происходящему; хотя он долго переминался в метре от стола и наступил на салфетку, он вел себя как настоящий обжора: склонив над тарелкой свою взъерошенную гриву, ни единого раза не позволил дворецкому обнести его кушаньем, а если ненароком до него долетали обрывки разговора, ограничивался лишь тем, что покачивался из стороны в сторону и беспокойно смотрел на соседей.

За десертом двое романтических писателей вместе с лейтенантом гусарского полка принялись нести вздор, а сельский священник опустил глаза и заметил перед собой чашу с теплой водой, о назначении которой ничего не знал*Такую чашу подавали, чтобы гости могли вымыть руки, не вставая из-за стола.. Он впервые в жизни попал на обед в поместье. После недолгих колебаний он принял отважное решение из вежливости проглотить безвкусное пойло. Дама в оранжевом заметила это, пришла в восторг и устремила свой взор на Гарнье в надежде, что он поступит так же. По природе своей Гарнье был самым рассеянным существом на свете. Порой он выходил из дома без шляпы, а всякий раз, когда ему приходилось нанять фиакр, чтобы перевезти увесистый пакет, этот пакет в фиакре и оставался.

Воду он не выпил, хотя был близок к тому, и удовольствовался тем, что тихонько опрокинул чашу на колени своей соседке. Оранжевая дама не могла этого вынести и, чтобы подавить взрыв смеха, поспешно положила в рот миндалинку, приняв ее за пралине. Не знаю точно, как это произошло и не затесался ли под видом миндаля лесной орех, но факт тот, что она сломала один из передних зубов. Зуб упал в тарелку, и слуга, стоявший за стулом дамы, поспешил эту тарелку унести. Амелия не вскрикнула; она поставила локоть на стол и огляделась, проверяя, заметили ли другие, что произошло. Все всё отлично заметили, ведь все взгляды были прикованы к ней, и даже самые сердобольные из гостей принялись ахать и охать.

Вернуть злосчастный зуб на место было решительно невозможно. Она уже слышала, как кругом шепчут: «У госпожи Такой-то вставной зуб». Ее красота погибла, ее царство пало.

Гарнье пожирал ее глазами. Как искренне он жалел ее — он, кого ее роковая красота довела до отчаяния! Как охотно согласился бы семь дней кряду по утрам и вечерам падать с лошади на глазах у всего света, лишь бы вновь вложить в обожаемые уста выпавшую из них жемчужину! Как сострадал ей! Какие крупные слезы катились по его лицу! С какой грустью он последовал за ней, когда она, взяв шаль и шляпку, выбежала в сад, чтобы поплакать вволю!

Амелия была в отчаянии: ее звезда закатилась. Прощайте, наслаждения и гордыня! Впереди ее ждали только жалость окружающих да сорок лет жизни без зуба.

Прекрасная Амелия сделала Гарнье своим любовником и уехала с ним в Италию. Судя по последним письмам из Милана, она обзавелась отличным искусственным зубом и не прикасается к лесным орехам.