Великое заточение

О безумии: в классическую эпоху и в жизни Мишеля Фуко

Безумие Мишеля Фуко

В июле 1978 года Мишель Фуко — пожалуй, наиболее влиятельный публичный интеллектуал Франции на тот момент — вышел из своей квартиры на улице Вожирар в Париже; он находился под действием опиума, и его сбила машина. Отлетевшему в сторону философу показалось, что время остановилось, а сам он покидает свое тело. Мыслитель выжил — и рассказывал об этом ДТП как о полумистическом, эйфорическом опыте.

«Удовольствие, которое я называю настоящим, должно быть настолько глубоким, настолько насыщенным, настолько всепоглощающим, что я не смогу его вынести. Я умру. Приведу более ясный и простой пример. Однажды меня сбила машина. Я переходил улицу. И где-то около двух секунд я думал, что умираю. Это было очень, очень интенсивное удовольствие. Стояла замечательная погода. Было семь часов вечера, лето. Садилось солнце. Небо было необыкновенно прекрасным, голубым и прочее. Это было — и до сих пор остается — одним из моих лучших воспоминаний», — объяснял он интервьюеру в 1982 году.

Нужно быть достаточно безумным, чтобы считать несчастный случай и ощущение надвигающейся смерти самым насыщенным удовольствием в жизни. Но автор «Истории безумия в классическую эпоху» не был сумасшедшим — по крайней мере, в медицинском понимании. И все же Фуко причастен к безумию не только как к объекту изучения: чтобы написать историю безумия, ему требовалось стать безумным — по-своему. В интервью 1981 года своему первому биографу Дидье Эрибону философ обронил реплику, проливающую свет на все его наследие: «Каждый раз, когда я пытался проделать ту или иную теоретическую работу, источником служили элементы моего собственного опыта». Именно поэтому он недолюбливал книгу, которая стала его первым бестселлером и прославила автора за пределами академических кругов, — «Слова и вещи», вышедшую в 1966 году. Газеты писали, что это переворот в философии: книгу демонстративно кладут на столики кафе и читают чуть ли не на пляжах. Но для Фуко это всего лишь «маргинальная», «техническая книга», описывающая «не те проблемы, которые меня больше всего волновали», лишенная «страсти, руководившей мною при написании других произведений».

Однажды меня сбила машина. Я переходил улицу. И где-то около двух секунд я думал, что умираю. Это было очень, очень интенсивное удовольствие

«Я вам уже говорил о пограничных переживаниях: вот эта тема меня действительно занимает. Безумие, смерть, сексуальность, преступление являются для меня весьма значимыми вещами. Зато „Слова и вещи” представляются мне чем-то вроде формального упражнения», — говорит Фуко в беседе с Дучо Тромбадори.

В интервью «Истина, власть и самость» он прямо говорит: «Каждое из моих сочинений — часть моей биографии»; биография же Фуко — это стремление к пограничным переживаниям, которые биограф Джеймс Миллер в работе «Страсти Мишеля Фуко» назвал трансгрессивным «опытом-пределом»: «Через опьянение, мечты, дионисийское забвение артиста, самые болезненные аскетические практики и необузданные познания садомазохистского эротизма, казалось, можно преодолеть, хоть и ненадолго, границы, разделяющие сознание и подсознание, разум и неразумие, наслаждение и боль».

«Пинель в Сальпетриере», 1876, Тони Робер-Флери. В 1656 году во Франции королевским эдиктом создается так называемый Общий госпиталь, в юрисдикцию которого входит и Сальпетриер — бывший арсенал (фр. salpêtre — селитра). Согласно эдикту, новый тип заведений, в распоряжении которых «железные ошейники и подземные темницы», призван искоренять «нищенство и праздность, источник всех и всяческих беспорядков». Но на практике в них заключают не только нищих, но бродяг, богохульников, пьяниц, развратников, безумных и прочих «врагов порядка». По переписи 1690 г. в Сальпетриере числится более 3000 человек. В 1793 году один из основателей психиатрии Филипп Пинель освобождает безумцев от цепей — но, пишет, Фуко, полагать, что безумцы были избавлены от статуса преступников — предрассудок: «Ведь освобожденные им были лишь увечными, стариками, бездельниками, проститутками, а сумасшедших он оставил в соответствующих заведениях»

Public domain image / via Commons wikimedia

Опыт-предел может воплотиться в любой области — сексе, безумии, политике — где субъект может дойти до такой критической точки, в которой его субъектность преобразится в нечто радикально иное. Ницшеанская возможность (и необходимость) найти, изменить и преодолеть себя — одна из основополагающих в мире Фуко. Лучшей эпитафией для него послужила бы строка из «Заратустры»: «Мое Само только возвращается ко мне, оно наконец приходит домой; возвращаются и все части его, бывшие долго на чужбине и рассеянные среди всех вещей и случайностей».

Именно в плоскости опыта-предела, трансформирующего идентичность, лежит Фуко-эпикуреец, сбитый машиной и в эйфорических грезах наблюдающий заходящее солнце. Там же — Фуко-теоретик, обратившийся к античным технологиям воздействия на себя, в сердцевине которых Сократов наказ «заботиться прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе».

В том же русле — восхищение Фуко-активиста студенческими протестами 1968-го: «Они не делают революцию — они и есть революция». У этих симпатий к Красному маю тоже не марксистские, а ницшеанские корни; май 68-го — один из примеров «разрушения того, кто мы есть, и создания чего-то совершенно нового — абсолютной инновации». Инновационное Само возвращается к Фуко-гомосексуалу — «Мы должны создать гейский образ жизни. Гей-становление» — и к Фуко-садомазохисту, полагавшему, что садомазохизм — «разновидность творчества» и «реальное создание новых возможностей удовольствия, о которых люди прежде и не догадывались».

Мы должны создать гейский образ жизни. Гей-становление

Безумие — еще один предельный опыт среди многих, опыт на грани возможного. В интервью итальянской газете La Fiera Letteraria Фуко утверждал, что определенные наркотики позволяют достичь «состояния „неразумия”, в котором опыт безумия находится по ту сторону различия между нормой и патологией». Ему-то философ и предавался в мае 1975 года в Долине Смерти. Ночь, культовый Забриски-Пойнт, звучит кассета «Контакты» авангардного композитора Карлнхайца Штокхаузена, Фуко сидит на краю обрыва под действием марихуаны и LSD. Остерегавшийся галлюциногенов, мыслитель хотел принять полдозы, но американские товарищи уговорили его на полную. Через два часа он указал на звезды и произнес: «Небо взорвалось, и звезды падают на меня, как дождь. Я знаю, что это неправда, но это Истина». Той ночью под аккомпанемент электронных завываний Штокхаузена было рождено еще немало истин. По словам сопровождавших философа, в какой-то момент Фуко заплакал и признался, что «очень счастлив» и «обрел новое видение себя». Впоследствии он неоднократно в разговорах с друзьями упоминал о своем кислотном трипе как о важном опыте — по всей видимости, настолько же важном, как и наезд автомобиля на улице Вожирар.

Безумие в больнице Святой Анны

Фуко противопоставляет «Историю безумия в классическую эпоху» «Словам и вещам», поскольку первая в гораздо большей степени отражает его «непосредственный личный опыт»: «У меня было личное, сложное отношение к безумию и психиатрическим заведениям». К заверениям Фуко, что все его творчество автобиографично, можно было бы отнестись со скепсисом, если бы их не подтверждали и такие близкие друзья, как философ Жиль Делез, и даже однокурсники философа. Дидье Эрибон в биографии приводит реплики студентов, учившихся вместе с Фуко в Эколь Нормаль в 40-х: «он на протяжении всей жизни смотрел в глаза безумию», «когда „История безумия” была опубликована, все, кто его знал, поняли, что эта книга тесно связана с его собственной биографией».

Поводы считать себя душевнобольным будущий философ давал нередко: однажды его нашли в аудитории лежащим на полу с грудью, изрезанной бритвой; в другой раз Фуко угрожал ножом студенту; а как-то на вопрос о том, куда он идет, резко ответил: «Иду в магазин купить веревку, хочу повеситься». Часто обострения случались после ночных посещений баров для гомосексуалов — в те годы гомосексуальность во Франции еще была стигматизирована, и жизнь изгоя неминуемо приводила к душевным травмам. В 1948 году 22-летний Фуко действительно пытался покончить с собой, после чего отец отправил сына к психиатру в больницу Святой Анны, — так состоялось его знакомство с институтом, надзирающим за безумными. Там же он оказывается не только как пациент, но и как студент в рамках вводного курса психопатологии, включавшего лекции, демонстрацию пациентов, пояснения врачей и ознакомление с больничной территорией. Фуко решает получить степень лиценциата не только по философии, но и психологии и даже размышляет о карьере врача.

Остерегавшийся галлюциногенов, мыслитель хотел принять полдозы, но американские товарищи уговорили его на полную

В 1952 году он защищает диплом по психопатологии и устраивается в больницу Святой Анны на должность стажера — у него нет зарплаты, круг обязанностей неясен. Позже философ вспоминал, что «находился в общей иерархии где-то между пациентами и врачами, что не было связано ни с личными качествами, ни с особенным отношением ко мне, а являлось следствием двусмысленности моего статуса, заставлявшего меня дистанцироваться от врачей. Я уверен, что речь не шла о личных заслугах, поскольку помню, что в то время постоянно чувствовал себя не в своей тарелке. И только через несколько лет, когда я начал работать над книгой, посвященной истории психиатрии, пережитый мной опыт неловкости принял форму исторической критики».

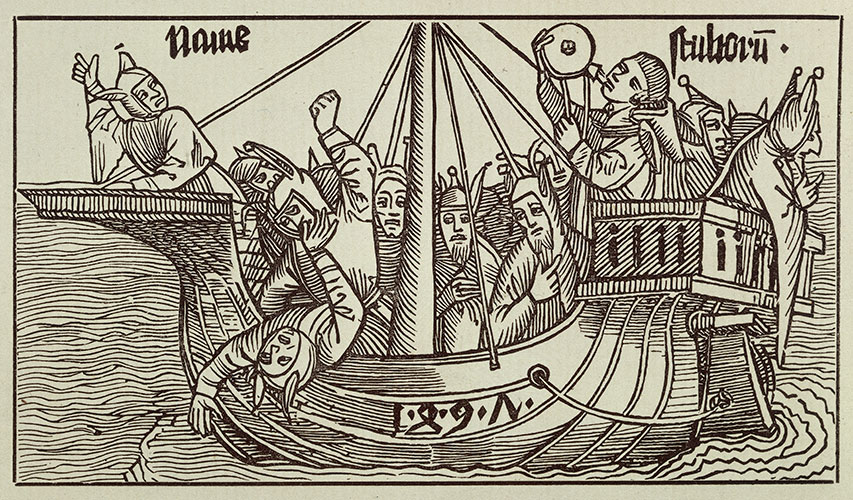

Корабль дураков (Stultifera Navis), изображенный на титульной странице манускрипта с одноименной поэмой Себастьяна Бранта, сочиненной в 1494 году. Автор гравюры неизвестен, предположительно — Альбрехт Дюрер. Stultifera Navis — один из широко распространенных образов Ренессанса в живописи и литературе; самое известное изображение Корабля принадлежит Иерониму Босху. Как пишет Фуко, в эпоху Возрождения «в моду входит сочинение «Кораблей», чей экипаж, состоящий из вымышленных героев, из олицетворенных добродетелей и пороков или социальных типов, отправляется в великое символическое плавание; оно приносит персонажам если не благоденствие, то по крайней мере встречу со своей судьбой либо с правдой о самом себе»

Public domain image / via Commons wikimedia

В другой психиатрической клинике Фуко наблюдает карнавал накануне поста: пациенты готовили костюмы и маски, праздновали вместе с ряжеными врачами, а вечером сжигали маски с чучелом карнавала. Фуко тогда обмолвился: «Этот праздник безумцев похож на праздник мертвых», — примечательно, что в первых главах «Истории безумия» он немало места уделяет связи безумия и смерти. В те же годы Фуко работает ассистентом в лаборатории электроэнцефалографии в тюрьме, где диагностировали черепно-мозговые травмы и неврологические проблемы. Таким образом, замечает Эрибон, в самом начале академической карьеры он знакомится с двумя мирами, подлежащими изоляции: «безумие» и «правонарушение». Обе эти темы возникнут в его докторской диссертации, которая выйдет под заглавием «Истории безумия». Не менее важным для книги будет еще одно место работы — французский культурный центр в Упсале, куда Фуко устраивается работать в 1955 году. Именно в упсальской библиотеке он обнаруживает гигантскую частную коллекцию некоего врача, включавшую библиографические редкости, письма, рукописи, колдовские книги, работы по истории медицины и охватывающую XVI-XX века. День за днем Фуко до и после работы методично исследует архив; рукопись диссертации со временем распухнет до тысячи страниц — и, несмотря на неординарный стиль изложения, 20 мая 1961 года будет защищена в Сорбонне.

Научный руководитель Фуко — философ и специалист по истории науки Жорж Кангийем — поначалу критически отнесся к идее, что психиатрия монополизировала явление безумия и сама превратила его в душевную болезнь, но в конечном счете в своем отзыве признал выдающиеся философские достоинства рукописи: «Значение этой работы очевидно. Поскольку г-н Фуко ни на минуту не выпускает из виду разнообразие опытов безумия, имевших место от Возрождения до наших дней, доступных современному человеку отраженными в зеркалах пластических искусств, литературы и философии; поскольку он то распутывает, то запутывает основные нити, его диссертация является одновременно и анализом, и синтезом, строгость которых не облегчает чтения, но компенсируется мыслью».

Безумие в классическую эпоху

Так что же такое безумие для Фуко? Историю чего он написал? Логично предположить, что, если историк пишет историю некоторого предмета, сначала он даст его определение. Но Фуко на протяжении книги не дает четкого и одного-единственного определения безумия. Как замечает Морис Бланшо, «Фуко рассуждал о безумии лишь косвенно, в первую же очередь занимала его та способность к исключению, которая была в один прекрасный (или нет) день пущена в ход простым административным указом». Такое умолчание — или, наоборот, слишком широкое понимание безумия — привело к приписыванию Фуко тезиса о том, что безумия не существует. Но речь в «Истории безумия» ровно о противоположном: каким образом представляли безумие в разные эпохи? в каких институциональных формах оно выражалось? как со сменой исторических форм менялось отношение к нему в обществе? как безумие стало тем, чем оно является для нас сегодня, — психической болезнью, подлежащей специализированному лечению? как появился на свет человек разумный, взявшийся судить безумного?

Фуко рассуждал о безумии лишь косвенно, в первую же очередь занимала его способность к исключению

Безумие как биологическая болезнь — относительно недавнее изобретение. В Средневековье и эпоху Возрождения безумцы были гораздо сильнее интегрированы в общество, чем в Новое время. Как суммирует Фуко в лекции 1970 года, «безумцам позволялось существовать в лоне общества. Тот, кого называли деревенским дурачком, не женился, не участвовал в игрищах, однако остальные его кормили и содержали. Он бродил из деревни в деревню, иногда вступал в армию, становился бродячим торговцем». Если же безумный начинал буянить, его селили за городом, иногда отдавали на попечение морякам, чтобы те избавили город от сумасшедших; возможно, именно отсюда Иероним Босх взял сюжет для знаменитого «Корабля дураков». Этот возникающий на первых страницах образ — «дурак на своем дурацком челноке отправляется в мир иной и из иного мира прибывает, высаживаясь на берег» — стал одним из ключевых для всей книги. Анализируя живопись Босха, Брейгеля и Дюрера, произведения Монтеня, Сервантеса и Шекспира, Фуко заключает, что некогда опыт безумия был опытом запредельной, потусторонней силы, одновременно влекущей и устрашающей, трагической и магической; безумие не как человеческий недостаток, а как фантастическое откровение о темных глубинах человеческой природы, как адская истина об охваченном безумием мире.

Однако со временем что-то пошло не так — случилось то, что Фуко назвал «Великим заточением». Безумие низвели с его грозного пьедестала, обезвредили и изолировали — как в воображении, так и в обществе. Монтень почти с восхищением писал про обезумевшего поэта Торквато Тассо: «Кто не знает, как тесно безумие соприкасается с высокими порывами свободного духа и с проявлениями необычайной и несравненной добродетели?» А в следующем веке Декарт в «Размышлениях» уже полностью отмежевывается от безумия: мыслящее «я» не имеет с ним ничего общего, потому что само безумие не может быть мыслительным актом, — так начинается эпоха великой рациональной философии, в которой безумие лишено голоса.

Заточению в мысли соответствует заточение социальное: еще при жизни Декарта в Европе начинают открываться госпитали и богадельни, оборудованные «столбами, железными ошейниками, камерами и подземными темницами»; часто они занимают помещения бывших лепрозориев, из-за чего постояльцы наследуют стигматы изгоев. Согласно королевскому эдикту, эти заведения призваны препятствовать «нищенству и праздности как источнику всех и всяческих беспорядков», на деле же — туда попадают далеко не только нищие, но увечные, старики, больные, бездельники, проститутки, развратники, богохульники. В середине XVII века в одном Париже заключено уже шесть тысяч человек — 1% населения города. В зарождающемся индустриальном обществе существование тех, кто не способен работать или неправильно мыслит, становилось все менее и менее терпимым. Корабль дураков, с которого были видны сакральные кошмары юродства и судороги мироздания, перестал бороздить хаотичные воды и превратился в тюрьму, а впоследствии — в психиатрическую больницу.

Безумие низвели с его грозного пьедестала, обезвредили и изолировали

Древнее, космическое безумие умолкло, но оно не было вытеснено окончательно, а только дремлет — «именно его пробудили к жизни последние речи Ницше, последние видения Ван Гога». Такие творцы, как Арто или Нерваль, все еще способны выразить опыт безумия, несмотря на его отторжение обществом. Именно в этом задача «Истории безумия» — предоставить голос тому, что на протяжении столетий посредством множества социальных практик, политических институтов, этических оценок, медицинских диагнозов принуждали умолкнуть: «следовало бы прислушаться, склониться к этому бормотанию мира, попытаться разглядеть столько образов, которые никогда не стали поэзией, столько фантазмов, которые никогда не достигли красок бодрствования».

Насколько последователен был Фуко в эстетизации безумия, свидетельствует дискуссия, состоявшаяся на посвященной Ницше конференции 1964 года:

«Вопрос: Кстати, по поводу безумия. Вы сказали, опыт безумия является точкой наибольшего приближения к абсолютному знанию… Вы действительно так думаете?

Фуко: Да.

Вопрос: Не имели ли Вы в виду скорее „сознание”, или „преддверие”, или предчувствие безумия? Полагаете ли Вы, что можно иметь… что такие великие умы, как Ницше, имели „опыт безумия”?

Фуко: Именно так».

«История безумия» завершается тезисом, что «неразумие в современном мире, после Сада и Гойи, принадлежит к решающим моментам любого творчества, — иначе говоря, к тем смертоносным, властным стихиям, которые заложены в творчестве как таковом». Конечно, книга поднимает множество проблем, связанных с нормативностью и патологией, технологиями власти, медицинским знанием, связью власти и знания, формированием новой субъектности — все они перекочуют в последующие работы Фуко. Но среди прочего «История безумия» была призвана вновь наполнить ветром паруса Корабля дураков, чтобы он продолжил свое таинственное странствие — к пределам разума.