Вам придется жечь Хармса вместе с нами

Что читали авторы «Горького» в 2022 году. Часть 1

2022 год запомнится всем нам надолго. Подведение каких-либо его «итогов» кажется бессмыслицей, но есть как минимум одно исключение: это личные читательские итоги, так или иначе отражающие то, чем каждый из нас на протяжении уходящего года по-настоящему жил, о чем мечтал и к чему стремился. Поэтому в преддверии не менее многообещающего 2023-го мы с энтузиазмом провели традиционный опрос авторов «Горького», получили содержательные, а отчасти даже утешительные ответы и собрали из них целую серию материалов — предлагаем вашему вниманию первый из них.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Для себя в этом году книг я читала мало. Все больше по работе. Но кое-какие вещи все-таки осилила, хотя ничего нового и «прогрессивного» среди них нет. Первая книжка — зачитанная-перечитанная мной «Желтая стрела» Пелевина. Не могу назвать себя поклонницей его творчества, но к этой небольшой повести возвращаюсь регулярно с тех пор, как впервые прочитала ее в 14 лет. О «Стреле» вспомнила в конце зимы. Точнее, сначала вспомнила песню Аквариума «Поезд в огне», которая играла в вагоне пелевинского поезда. В этом поезде люди не просто едут, а живут там. И сам поезд не просто едет, а направляется к разрушенному мосту. Выйти из него можно только во время собственных похорон, когда тебя заворачивают в простыню и выбрасывают в окно. Некоторым удается выбраться на крышу и посмотреть вокруг, но прыгнуть вниз решаются единицы — никто не знает, что находится за железным полотном. Жить в поезде невыносимо. Тошнотворно жизнерадостное радио, пшенка на завтрак, кричащие дети, маргиналы, грязь и мухи. У «Стрелы», кажется, счастливый конец, но каждый раз после ее прочтения на меня наваливается экзистенциальная тоска и висит на плечах каким-то грузным, душным, вонючим одеялом. Почему-то я из раза в раз возвращаюсь к этому поезду. Сажусь и еду. А может, и вовсе не схожу с него.

Для себя в этом году книг я читала мало. Все больше по работе. Но кое-какие вещи все-таки осилила, хотя ничего нового и «прогрессивного» среди них нет. Первая книжка — зачитанная-перечитанная мной «Желтая стрела» Пелевина. Не могу назвать себя поклонницей его творчества, но к этой небольшой повести возвращаюсь регулярно с тех пор, как впервые прочитала ее в 14 лет. О «Стреле» вспомнила в конце зимы. Точнее, сначала вспомнила песню Аквариума «Поезд в огне», которая играла в вагоне пелевинского поезда. В этом поезде люди не просто едут, а живут там. И сам поезд не просто едет, а направляется к разрушенному мосту. Выйти из него можно только во время собственных похорон, когда тебя заворачивают в простыню и выбрасывают в окно. Некоторым удается выбраться на крышу и посмотреть вокруг, но прыгнуть вниз решаются единицы — никто не знает, что находится за железным полотном. Жить в поезде невыносимо. Тошнотворно жизнерадостное радио, пшенка на завтрак, кричащие дети, маргиналы, грязь и мухи. У «Стрелы», кажется, счастливый конец, но каждый раз после ее прочтения на меня наваливается экзистенциальная тоска и висит на плечах каким-то грузным, душным, вонючим одеялом. Почему-то я из раза в раз возвращаюсь к этому поезду. Сажусь и еду. А может, и вовсе не схожу с него.

Еще я читала Хармса. Дневниковые записи, прозу, записки, наброски и проч. Хармса я очень люблю. И вообще сейчас обэриутский абсурд помогает мне не хуже некоторых выписанных врачом рецептурных препаратов. К Хармсу в этом году я вернулась не только по любви и старой памяти. О нем мне напомнила сотрудница одной известной петербургской библиотеки для детей, куда нынешним летом я ходила устраиваться на работу. «Вы понимаете, что мы — государственное учреждение? — сказала мне худощавая женщина с короткой стрижкой. — Если нам сейчас скажут жечь Хармса, вам придется жечь Хармса вместе с нами». Мне стало гадко. В библиотеку я не устроилась, зато в очередной раз с удовольствием перечитала любимые вещи любимого Даниила Ивановича.

В дополнение к Хармсу хочу упомянуть книгу Михаила Свердлова и Олега Лекманова «Кто я такой? Вопрос нелепый» о Николае Олейникове, которую читала для вот этого материала. Раньше я плакала над научными трудами только от скуки и из страха завалить пишущийся по ним диплом. Но над этой книжкой, которая написана местами довольно сухим языком, я плакала горько и искренне, словно женщина бальзаковского возраста над романом Виктории Токаревой. Рекомендую.

Должен сделать одно автобиографическое признание: после ковида мне пришлось учиться читать заново, и нельзя сказать, что это простой процесс. Поэтому читаю мало, и мое чтение делится на два потока: с одной стороны, предельно актуальное (и здесь чем короче, тем лучше), с другой — условное «для себя» (хотя опыт показывает, что прочитанное для себя потом пригождается и в чисто практических целях). Современную художественную литературу я обычно не читаю, но на этот раз мне не удалось прочесть ни одной современной книги non fiction.

Должен сделать одно автобиографическое признание: после ковида мне пришлось учиться читать заново, и нельзя сказать, что это простой процесс. Поэтому читаю мало, и мое чтение делится на два потока: с одной стороны, предельно актуальное (и здесь чем короче, тем лучше), с другой — условное «для себя» (хотя опыт показывает, что прочитанное для себя потом пригождается и в чисто практических целях). Современную художественную литературу я обычно не читаю, но на этот раз мне не удалось прочесть ни одной современной книги non fiction.

Одной из книг, которые я одолел за этот год, был прочитанный мной заведомо для науки эпос шевалье Женю Соала де Менвилье «Петреада, или Петр создатель». Насколько я понимаю и как пытался обосновать, это литературный заказ русского правительства, которое хотело, чтобы фигура Петра предстала перед европейским читателем в качестве героя не только исторического сочинения, но и стихотворного эпоса — в то время высшей по статусу литературной формы. Я не отношусь к числу поклонников таланта де Менвилье и полагаю, что Ивану Шувалову в данном случае отказал вкус. Но сама по себе история, связанная с этой книгой, весьма занимательна.

Вторая книга, где потенциальный научный и актуальный читательский интерес находились в равновесии, — роман Михаила Хераскова «Нума Помпилий, или Процветающий Рим». Проза Хераскова — надо признать — далеко не имеет того художественного значения, каким обладает его поэзия. О научных перспективах этого чтения говорить пока рано.

И наконец, третья книга, которая попалась мне в руки, — эпос Жана Шаплена «Дева, или Освобожденная Франция». Шаплен был привилегированной мишенью для Никола Буало.

Я просмотрел, разумеется, выпады Буало против несчастного эпика. Эпиграмматическая соль затрагивает по существу только один аспект — это язык. Но по нашим современным меркам архаичный язык не является недостатком, к нему может быть особый вкус — и тогда чем архаичнее, тем круче, нам уже мало Хераскова и Муравьева, на них мы не остановимся, нам подавай Тредиаковского. У Шаплена стих энергичный с точки зрения техники, насколько я могу судить, весьма изощренный, да, сложный, в духе эпического барокко, но далеко не лишенный художественных достоинств. Его полная реабилитация — дело самих французов (а голоса в его пользу раздаются), чужие могут участвовать только в качестве зрителей. А научную пользу это чтение уже принесло.

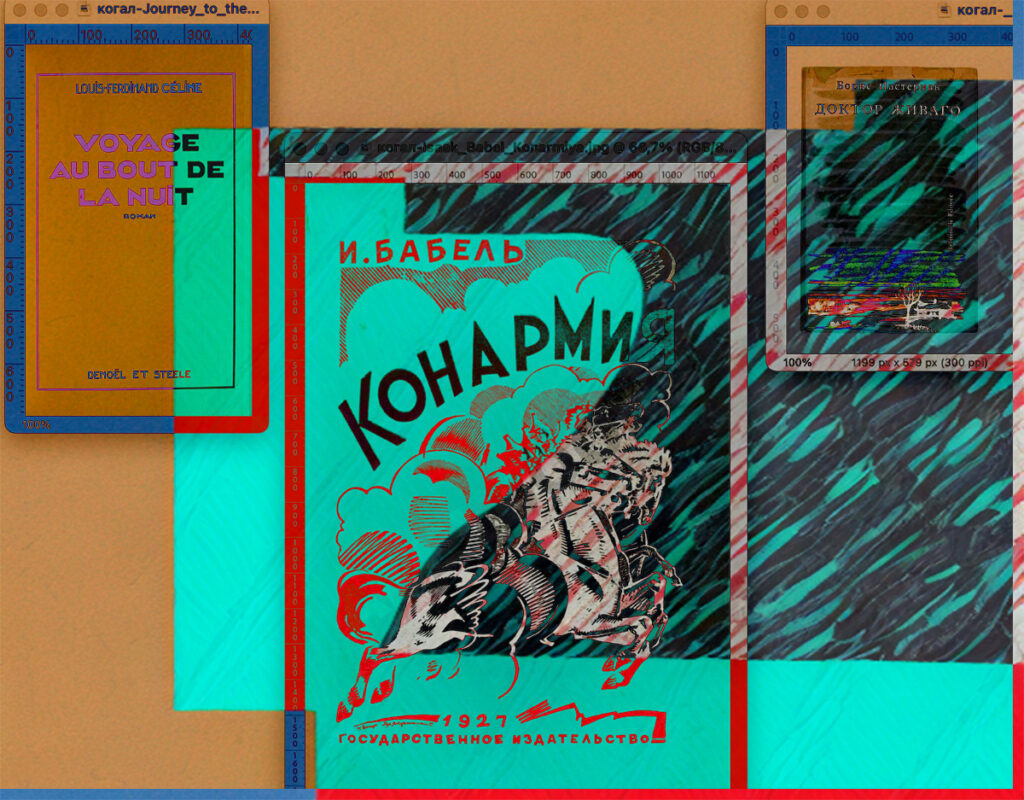

В этом году мне хотелось скорее перечитывать книги, чем читать. В адекватности знакомых текстов мало сомневаешься, и весь год чувствовалась необходимость сверять с ними свои ощущения. В этом помогло то, что я должен был прочитать хронологически организованный курс о взаимоотношениях русской (преимущественно) литературы с войной — в диапазоне от Державина и Толстого до Маканина. Для этого требовалось освоить большой корпус текстов, что-то освежить в памяти, что-то прочесть впервые. К моему удивлению, даже хорошо знакомые вещи вроде «Конармии», «Разгрома» и «Записок блокадного человека» воспринимались мной как впервые прочитанные, и в то же время на происходившее в мире я смотрел как бы сквозь призму того, что читал в тот или иной конкретный момент. А еще я заметил, что если параллельно читать тексты, принадлежащие разным мирам («Сахарный немец» Клычкова с «Путешествием на край ночи» Селина, повести Бакланова и Воробьева с романами Бёлля, «Василия Теркина» со стихами Яна Сатуновского), то в плане отображения опыта войны они высвечивают друг в друге нечто такое, что при раздельном чтении незаметно. К счастью, удивление от чтения текстов, связанных с войной, оказалось сильнее других эмоций.

В этом году мне хотелось скорее перечитывать книги, чем читать. В адекватности знакомых текстов мало сомневаешься, и весь год чувствовалась необходимость сверять с ними свои ощущения. В этом помогло то, что я должен был прочитать хронологически организованный курс о взаимоотношениях русской (преимущественно) литературы с войной — в диапазоне от Державина и Толстого до Маканина. Для этого требовалось освоить большой корпус текстов, что-то освежить в памяти, что-то прочесть впервые. К моему удивлению, даже хорошо знакомые вещи вроде «Конармии», «Разгрома» и «Записок блокадного человека» воспринимались мной как впервые прочитанные, и в то же время на происходившее в мире я смотрел как бы сквозь призму того, что читал в тот или иной конкретный момент. А еще я заметил, что если параллельно читать тексты, принадлежащие разным мирам («Сахарный немец» Клычкова с «Путешествием на край ночи» Селина, повести Бакланова и Воробьева с романами Бёлля, «Василия Теркина» со стихами Яна Сатуновского), то в плане отображения опыта войны они высвечивают друг в друге нечто такое, что при раздельном чтении незаметно. К счастью, удивление от чтения текстов, связанных с войной, оказалось сильнее других эмоций.

Весь год я обращался к «Доктору Живаго» — к нему уже точно за утешением. Ощущение, что жизнь длинна и вся ее продолжительность куда больше горя и страха настоящего времени, помогало держаться.

Из того, что необходимо было читать по работе, особенную радость принесла монография о Дмитрии Александровиче Пригове «Партизанский логос», написанная Марком Наумовичем Липовецким и Ильей Владимировичем Кукулиным. Настолько полного и внимательного описания приговского художественного проекта в научной литературе еще, кажется, не было — книгу, подобную этой, мне хотелось прочитать с того момента, когда я начал знакомиться с текстами Дмитрия Александровича. Особенно важной мне кажется глава об отношениях Пригова с религией и сакральным — отношениях, которые, на мой взгляд, в значительной части его творчества занимают центральное место.

И конечно, весь год фоном в голове звучали те или иные стихи, требующие повторного прочтения. Особенно часто я брал в руки Пастернака, Сатуновского, Боратынского, Ходасевича, Горалик и Бурича.

В этом году, как и в прошлом, и в позапрошлом, круг моего чтения в основном определялся работой, то есть тем, что я пишу и что преподаю. В этом году я добавила новый курс — по истории театра, ликвидировав тем самым остатки свободного времени (и почти замкнув границы внутренней эмиграции). Читала очевидное: «Краткую историю театра» Филлис Хартнолл (прекрасно иллюстрированная стартовая площадка), недавно переизданную гитисовскую «Историю зарубежного театра» и далее уже об отдельных эпохах и драматургах.

В этом году, как и в прошлом, и в позапрошлом, круг моего чтения в основном определялся работой, то есть тем, что я пишу и что преподаю. В этом году я добавила новый курс — по истории театра, ликвидировав тем самым остатки свободного времени (и почти замкнув границы внутренней эмиграции). Читала очевидное: «Краткую историю театра» Филлис Хартнолл (прекрасно иллюстрированная стартовая площадка), недавно переизданную гитисовскую «Историю зарубежного театра» и далее уже об отдельных эпохах и драматургах.

Есть и неизменное: последние несколько лет я занималась властными институтами и практиками времен Николая I, а также журналистикой и литературой и, видимо, пока не остановлюсь. В который раз (на этот раз совсем медленно) перечитала оба тома известного исследования Ричарда Уортмана «Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии». Вряд ли эта работа нуждается в особом представлении. Отмечу лишь, что текст Уортмана великолепно работает во всех плоскостях: если на общем уровне (не)последовательная смена мифов, «персон» правителей и символических презентаций власти выглядит как драма (точнее, как трагедия, учитывая всем нам известный конец), то на уровне частностей уортмановский анализ предлагает метод и неограниченное пространство для изучения символической самопрезентации власти.

Своеобразным продолжением «Сценариев» стала для меня вышедшая в этом году книга Эмманюэля Фюрекса «Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после Французской революции»: в ней не только визуальное и «личный фасад», но и вообще любые предметы и аксессуары неожиданно оказываются в области политического. По словам Веры Аркадьевны Мильчиной, которая перевела и снабдила предисловием эту книгу, «XIX век был... периодом повышенной семиотической чувствительности, когда значимо становилось все: флаги, перевязи, кокарды, статуи и бюсты... домашние животные, изображения на монетах... мелкие предметы повседневного обихода...» «Семиотическая чувствительность» с тех пор явно не снизилась, и все так же «победители оскорбляются зрелищем эмблем побежденной власти, а взор побежденных оскорбляют эмблемы власти-победительницы».

Из художественной литературы (вновь из обычного учебного курса) по-новому перечитывалась повесть Валентина Распутина «Живи и помни». Ушедшие в прошлое реалии (проблема дезертирства) актуализировались, а сама повесть читается как идеально выстроенная трагедия античного масштаба: с гамартией, неразрешимыми противоречиями судьбы и личного выбора, постепенным узнаванием (почти «Царь Эдип»!) себя и законов мира, даже с мистическим опытом предсказания (вместо дельфийского оракула — «двойной сон» главных героев).

Где-то в середине года я взбунтовалась, решила выйти (на время) из круга расчерченных планов чтения и выбрала нечто принципиально в этот круг не входящее — «Дом Витгенштейнов. Семья в состоянии войны» Александра Во. Когда пробуешь незнакомый парфюм, мозг пытается разложить его на известные ему ноты; здесь же, в объективно прекрасном повествовании об очень (не по-отечественному!) странных и талантливых людях, мне виделось то окружение Томаса Манна, то герои Музиля (закат Габсбургской империи?). Но сравнивать семью Витгенштейнов с кем-либо еще не имеет смысла. Например, у Людвига был брат Пауль, пианист, — он потерял на Первой мировой правую руку, но забыл в русском плену о суицидальных мыслях (преследовавших все семейство и настигших троих из пяти братьев) и продолжил карьеру. Особенно впечатляет искусно прописанный общий контекст со множеством удивительных (который раз использую это слово) фактов, цитат и имен.

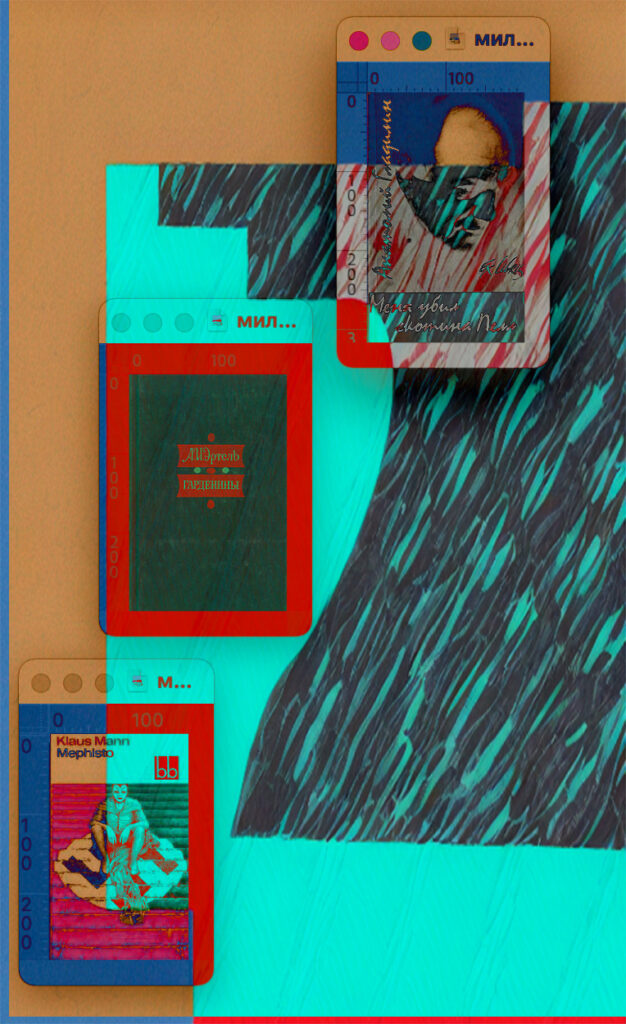

Я читаю почти исключительно новинки, но рассказать хочу о книгах, написанных и изданных достаточно давно. Пожалуй, самым интересным читательским опытом этого года стало то, что я наконец добрался до романа Александра Ивановича Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги», написанного в 1889 году. (Прежде я неоднократно видел эту книгу в Ясной Поляне, на столе у Льва Толстого и с его восторженными комментариями.) Происходит там следующее. Юная барышня читает ночью современный роман. Ей снится эротический кошмар, а утром она, под сильным впечатлением от прочитанного, совершает несколько кошмарных поступков: во-первых, уезжает из особняка одна, без компаньонки, чего делать нельзя, а во-вторых, увидев, как на Сенной площади толпа избивает пьяную женщину, забирает ее к себе в особняк, чего делать тоже нельзя никак. Масштабный скандал нарушает привычный порядок, честные слуги хотят увольняться, но это только начало краха рода Гардениных. Если что, современный роман, вызывающий эротические галлюцинации, — это «Преступление и наказание». «Гарденины» — проза абсолютно блестящая, разом и остроумная, и страшная. Льва Николаевича восхищали описания простонародного быта, а меня восхищает все: и как построен сюжет, и то, насколько подробно показана жизнь русского общества, причем всех его страт, и описание пиршеств и попоек. Очень печально, что этот блистательный роман не входит в число главных русских текстов XIX века.

Я читаю почти исключительно новинки, но рассказать хочу о книгах, написанных и изданных достаточно давно. Пожалуй, самым интересным читательским опытом этого года стало то, что я наконец добрался до романа Александра Ивановича Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги», написанного в 1889 году. (Прежде я неоднократно видел эту книгу в Ясной Поляне, на столе у Льва Толстого и с его восторженными комментариями.) Происходит там следующее. Юная барышня читает ночью современный роман. Ей снится эротический кошмар, а утром она, под сильным впечатлением от прочитанного, совершает несколько кошмарных поступков: во-первых, уезжает из особняка одна, без компаньонки, чего делать нельзя, а во-вторых, увидев, как на Сенной площади толпа избивает пьяную женщину, забирает ее к себе в особняк, чего делать тоже нельзя никак. Масштабный скандал нарушает привычный порядок, честные слуги хотят увольняться, но это только начало краха рода Гардениных. Если что, современный роман, вызывающий эротические галлюцинации, — это «Преступление и наказание». «Гарденины» — проза абсолютно блестящая, разом и остроумная, и страшная. Льва Николаевича восхищали описания простонародного быта, а меня восхищает все: и как построен сюжет, и то, насколько подробно показана жизнь русского общества, причем всех его страт, и описание пиршеств и попоек. Очень печально, что этот блистательный роман не входит в число главных русских текстов XIX века.

А первой книгой, которую я прочел в уходящем году, стал роман «Мефисто: история одной карьеры» Клауса Манна. Его главный герой — талантливый, но абсолютно беспринципный актер: в Веймарской Германии, когда это стало модным и разрешенным, он объявил себя коммунистом, а после прихода к власти Гитлера немедленно примкнул к нацистам, потому что карьера важнее всего. На любые упреки в свой адрес он всегда находит оправдание: «И чего им всем от меня надо? Почему меня преследуют? Почему все так жестоки? Я ведь всего-навсего самый обыкновенный актер!»

И еще один роман из серии «давно пора было прочитать» — книга Анатолия Гладилина «Меня убил скотина Пелл». У Гладилина я (да и не только я) больше всего люблю «ФССР», политическую сатиру разом и на СССР, и на Францию. Там по сюжету советский разведчик приезжает в Париж и при помощи интриг и терактов, успешно играя на противоречиях французского общества, превращает Пятую Республику в советского вассала. Книга «Меня убил скотина Пелл» тоже посвящена интригам, но уже внутри советской эмигрантской среды. Проза автобиографическая, главный герой, как и сам Гладилин, сперва был вполне успешным и популярным советским писателем, потом превратился в диссидента-эмигранта и, обосновавшись в Париже, устроился работать на радио «Свобода». Хорошая зарплата, любимая работа, великий Виктор Некрасов в коллегах, возможность помогать другим таким же диссидентам и эмигрантам. Но вот холодная война заканчивается, американцы начинают резать косты, и тогда герой романа, хоть и блестящий журналист, но не умеющий льстить чиновникам и легко наживающий себе врагов, оказывается на улице.

Уходящий год был годом наибольшего одиночества в моей жизни. То есть он не был одиноким, в нем оставалось много положительной коммуникации, дружеского и родственного общения с людьми, но все же его объем был меньше, чем в любой из предыдущих годов. Это невольно высвободило пространство для удаленного одностороннего взаимодействия с людьми, иногда мертвыми: для чтения. Уровень потребления видеоконтента у меня остается максимально низким, это тяжелый и излишний вид материалов, из аудио я воспринимаю только музыку, слушаю по одному альбому в пару дней. Так и вышло, что количество записей в моем читательском дневнике за этот год превысило аномальные для меня самого 225 позиций, хотя я даже не ставил перед собой цели читать побольше и не считаю чтение столь важным занятием (т. е. читать нужно и полезно, но оптимальным я назвал бы в три-четыре раза меньший объем). Осмысленно рассказать о таком количестве книг возможности нет (о некоторых я уже писал на «Горьком», в т. ч. под другим псевдонимом и под другим псевдонимом), а верхний тематический обзор производить не хочется, так что я остановлюсь на семи ярчайших книжных впечатлениях, случившихся со мной в этом году.

Уходящий год был годом наибольшего одиночества в моей жизни. То есть он не был одиноким, в нем оставалось много положительной коммуникации, дружеского и родственного общения с людьми, но все же его объем был меньше, чем в любой из предыдущих годов. Это невольно высвободило пространство для удаленного одностороннего взаимодействия с людьми, иногда мертвыми: для чтения. Уровень потребления видеоконтента у меня остается максимально низким, это тяжелый и излишний вид материалов, из аудио я воспринимаю только музыку, слушаю по одному альбому в пару дней. Так и вышло, что количество записей в моем читательском дневнике за этот год превысило аномальные для меня самого 225 позиций, хотя я даже не ставил перед собой цели читать побольше и не считаю чтение столь важным занятием (т. е. читать нужно и полезно, но оптимальным я назвал бы в три-четыре раза меньший объем). Осмысленно рассказать о таком количестве книг возможности нет (о некоторых я уже писал на «Горьком», в т. ч. под другим псевдонимом и под другим псевдонимом), а верхний тематический обзор производить не хочется, так что я остановлюсь на семи ярчайших книжных впечатлениях, случившихся со мной в этом году.

1. Священник Сергий Круглов как поэт и публицист стал для меня большим открытием. Помимо просто великолепных разнообразных стихотворных текстов, он, во-первых, показал наилучший пример творческой эволюции — его ранние стихи были сильными, но содержали в себе ослабляющие сомнительные элементы, которые он, став священником и выдержав творческую паузу, по возвращении выкинул без малейшего ущерба для художественной мощи, а во-вторых, сохранил поэтическую свободу в своем мировосприятии. Круглов смог развернуться как православный мыслитель, систематически отказываясь от упрощенных и вульгаризированных ответов на разнообразные вопросы (это была книга «Движение к небу. Открытый разговор журналиста и священника»). Продолжу его читать, творческое наследие большое. А там, глядишь, и обзор на «Горьком» появится.

2. Александр Дельфинов — «Фестиваль КГЫЫШФТ КУППФУ». Удивительная находка из интернета. Я с прошлого года изучал тему русского реггея, текстовых материалов находилось довольно мало, а тут вдруг выяснилось, что один из основателей Jah Division, главной группы жанра, целый роман о реггее написал! Там смесь из мемуаров, вдумчивого анализа движения, и немного художки еще вплетено слабоватой. Но анализ прямо базовый, многоаспектный, и широко культурный, и узко музыкальный, и социальный. В мемуарах герои под псевдонимами выведены, иногда не ясно, кто где, а иногда легко считать. Бесценный и безальтернативный текст с позиций изучения жанра, но совершенно неизвестным остающийся, даже не издан — существует лишь в виде сверстанного вордовского файла из интернета.

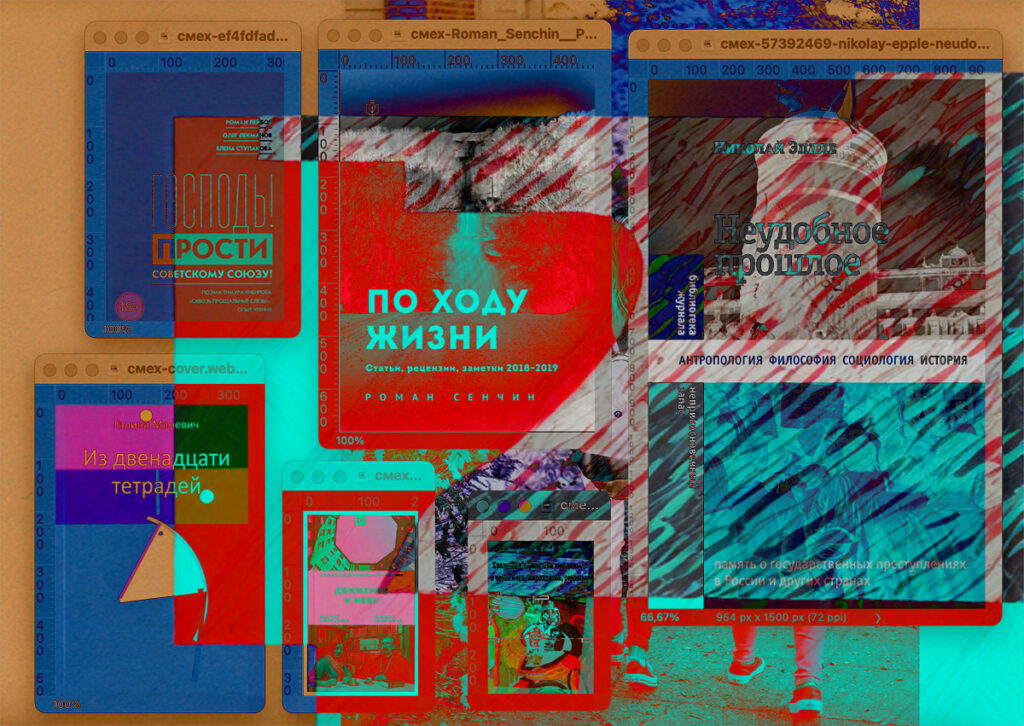

3. «Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах» Николая Эппле. Редкая гуманитарная книга, упоминания которой я продолжал из раза в раз встречать после ее выхода в 2020 году (обычно дело ограничивается парой рецензий по свежим следам, затем приходит забвение), поэтому долго собирался прочитать, а тут уже и веский повод добавился. Внимание к книге оказалось оправданным — во-первых, Эппле опирается на широчайшую аналитическую базу, во-вторых, совершенно рационально для начала предлагает какие-то беспроигрышные минимальные шаги по коллективной проработке прошлого, в-третьих, вдумчиво и последовательно разбирает или учитывает любые реальные или потенциальные контраргументы и осмысленные возражения со стороны людей из любых идеологических лагерей. Для меня как математика такое построение напоминает успешный поиск наибольшего общего делителя. Иными словами, Эппле ставил себе задачей, чтобы идеи из его книги могли примирить всех, за исключением тех, для кого конфликт является принципиальной самоцелью.

4. «Господь! Прости Советскому Союзу. Поэма Тимура Кибирова „Сквозь прощальные слезы“. Опыт чтения». Великолепный случай, когда к поэме живущего и достаточно современного автора написали 400-страничный комментарий. Поэма очень располагала к этому: в коллаже из цитат из популярных песен, штампов, стихов, новостных заголовков и проч. Кибиров изложил историю Советского Союза — и комментарии дают возможность заглянуть в его произведение с большей глубиной. Из книги видно, что Кибиров не только зафиксировал историю СССР, когда она даже не закончилась (в 1987 году), то есть обогнав время, но еще и сразу выбрал удачный взгляд для принятия прошлого: смотреть на жизнь, переживания и чаяния людей, существующие во многом вопреки государству и навязываемым им схемам. То, что эта, казалось бы, очевидная идея даже близко не стала общим местом, отлично иллюстрирует проблематику «Неудобного прошлого». А проявляется она тут из разбора бойкого, задорного и глубокого поэтического текста, вполне тянущего на литературный памятник.

5. Священник Глеб Якунин — «Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, родины». И сразу еще одна поэма, достойная звания литературного памятника. Из моего читательского дневника: «Если бы мне предложили пофантазировать и описать, какая книга я бы хотел, чтобы была в мире написана, я бы не смог такую красоту сам придумать. Дельное, актуальное, глубокое содержание упаковано в гипердетально проработанную и удачно подобранную эстетичную остроумную залихватскую примитивистско-авангардную форму. Плюс биография автора и история создания вещи впечатляют более чем. Плюс даже оформление у издания великолепное. В какой-то мере напомнило т. н. шедевр Оксимирона, тот оказывается запоздалой бледной копией на минималках этого стихотворно-повествовательного гиганта».

6. Роман Сенчин — «По ходу жизни». Относительно давненько не читал нового Сенчина (это сборник эссе, шестой из цикла таких же), а ведь горячо люблю его творчество. И тут надо было в какой-то день садиться на поезд и ехать в другой город отдыхать, утром подумал: «Может, взять с собой эту книгу? Надо полистать немного, чтобы решить». Начал читать, а дочитывал уже в тамбуре поезда, потому что перевалило за полночь и свет в вагоне погасили, удивился такому занятию зашедший проводник. Так вот, на меня влияет письмо Сенчина, полное погружение в его мысли, стиль, динамику, слово. Это было подзабытое впечатление, но ожидаемое, а неожиданностью в этом ряду стало прочтение романа «Степь» Оксаны Васякиной. Углядел в нем много положительного художественного сходства с творчеством Романа! Тогда и «Рану» прочитал, там чуть меньше, но она и менее устоявшаяся стилистически для автора. В ожидании третьего романа.

7. Галина Маневич, публицист, киновед, литературовед, жена покойного художника-нонконформиста Эдуарда Штейнберга. В последние годы «Аграф» великолепно издает ее свежие дневники. Галина Иосифовна день за днем фиксирует свою одинокую старческую жизнь, церковные дела и впечатления, заботу о немногочисленных близких людях и творческом наследии мужа, постоянные физические недуги и их лечение. Возможность вглядываться в старость человека на протяжении сотен страниц — тем более происходящую сегодня, параллельно с твоей собственной жизнью, — ценный положительный опыт. Старость и годы приближающейся смерти мне кажутся важнейшей темой для осмысления, неуместно и опрометчиво выпихнутой на обочину общественного внимания, но все равно из раза в раз настигающей большинство людей.

Засим поблагодарю редакцию «Горького» за предоставленную возможность слова и для общей радости выпишу особенно понравившееся мне стихотворение Сергея Круглова, без названия:

«Ну и зачем ты принесла мне эту

коричневую, зеленую и золотистую

картинку со стариком?

Моя вера — мое личное пространство,

и не надо мне этой религии,

и нечего лезть мне в душу!»

«Ну что ты!

Никто и не думает лезть тебе в душу.

Просто религия — это часть культурного кода.

А ты ведь культурный человек?»

Долго сопел, думал, уставясь в стенку,

потом пробурчал: «Ну культурный.

Лампу выключи, а комп не трогай».

Тик-так, тик-так.

Пришел сон с семи сёл,

прошептал компу: «Спи, режим, спи, другой!»,

комп мигнул, втянул в себя синюю мерцающую влагу,

погас.

Вот и луна.

Коричневый, зеленый и золотистый старик

выждал еще минуту,

аккуратно подобрал полы, вылез из рамочки,

покряхтывая, спустился по ножке стола вниз,

забрался по ножке кровати вверх,

немного постоял, глядя на спящего,

приподнял край одеяла, нырнул внутрь

и полез в душу.