Орден жука, или О чем поет Золушка Евгения Шварца

На вопрос отвечает Виктор Щебень

Специально к годовщине со дня смерти замечательного писателя, поэта, драматурга и сказочника Евгения Шварца свободный комментатор Виктор Щебень подготовил материал, посвященный песенке Золушки о жуке из одноименного советского фильма, вышедшего на экраны в 1947 году. Предлагаем ознакомиться с этим вольным, как романтический перевод, исследованием.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Светлане — укротительнице драконов и жуков

Перед нами — сказочная страна.

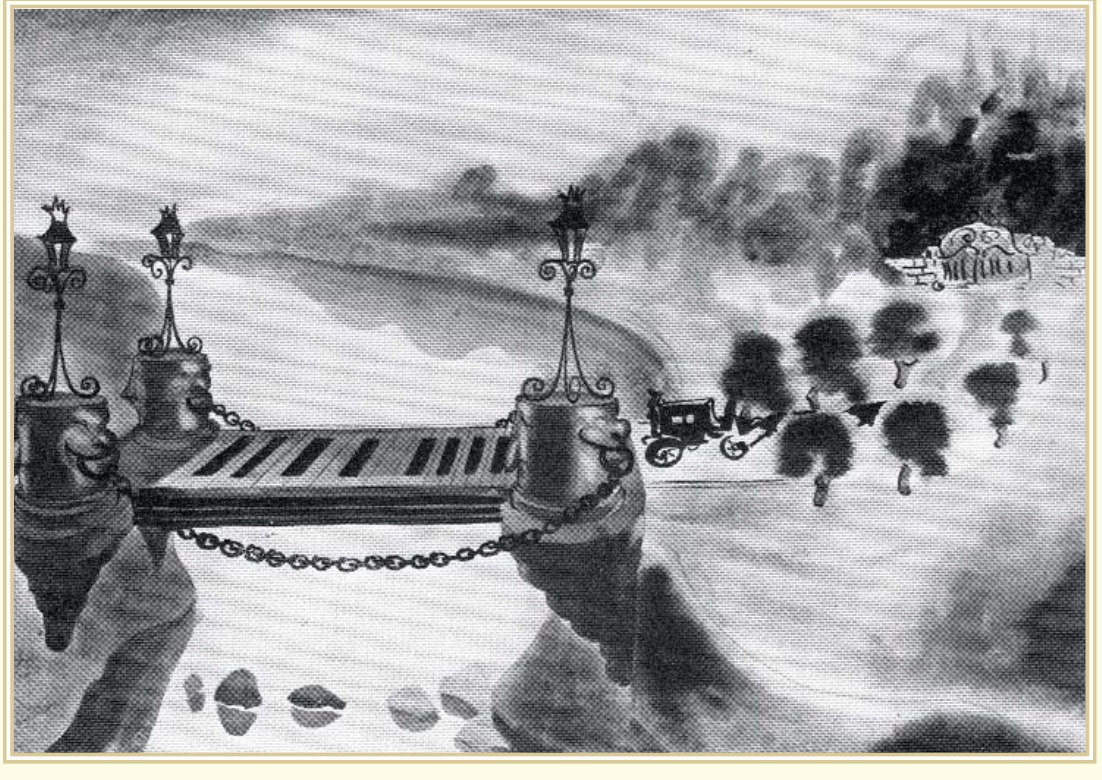

Это страна прежде всего необыкновенно уютная. Так уютны бывают только игрушки, изображающие деревню, стадо на лугу, озера с лебедями и тому подобные мирные, радующие явления. Дорога вьется между холмами. Она вымощена узорным паркетом и так и сияет на солнце, до того она чистая. Под тенистыми деревьями поблескивают удобные диванчики для путников.

Е. Шварц. Золушка (1946)

Время кузнечика и пространство жука —

Вот младенчество мира.

Н. Заболоцкий. Школа жуков (1931)

1

Все счастливые произведения счастливы по-своему, но каждое из них прячет общее для всех несчастье.

В культовом фильме Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро «Золушка» («Ленфильм», 1945–1947) по сценарию Евгения Шварца (1896–1958) прелестная таинственная незнакомка в исполнении Янины Жеймо (1909–1987) поет гостям по просьбе короля сказочной страны «детскую, чуть-чуть волшебную песенку» о добром жуке, «от которой просто становится весело на душе»:

Встаньте, дети, встаньте в круг,

Встаньте в круг, встаньте в круг!

Жил на свете добрый жук,

Старый добрый друг <…>

Музыка этой песенки, вовлекающей в пляску всех придворных сказочного королевства, была написана советским композитором Антонио Спадавеккиа (какая сказочная в духе Commedia dell’arte фамилия!) [1] на слова самого Шварца. Звучать в фильме эта мелодия начинает еще до исполнения песенки, когда Золушка в золотой карете приближается к сказочному замку, причем звучит она не случайно, а, так сказать, по законам сказочной страны, выдуманным автором. Дело в том, что в киносценарии Шварца описывается необыкновенный мост-клавир перед дворцом, построенный таким образом, что, «когда гости приезжают, доски его играют веселую, приветливую песню, а когда уезжают, то они играют печальную, прощальную» [2].

Вообще описанный в сценарии Шварца детский мир, сконструированный для фильма с помощью комбинированных съемок, представляет собой миниатюрно-игрушечную («так уютны бывают только игрушки») страну, населенную говорящими, поющими и танцующими человечками-насекомыми, с которыми жители измученного послевоенного мира знакомились, сидя на «удобных диванчиках»-скамеечках кинотеатров.

2

Между тем в самом сценарии Шварца, датируемом 1946 годом, текста песенки о жуке нет и вообще она там не упоминается. В 1947 году ее слова с указанием на авторство Шварца были опубликованы в сборнике партитур Антонио Спадавеккиа «Четыре песни из кинофильма „Золушка“». Возможно, что драматург сочинил ее уже после завершения сценария или же использовал старое стихотворение, написанное по другому случаю.

Двадцать с лишним лет тому назад Екатерина Дьячкова заметила, что слова песенки Золушки о жуке перекликаются со стихами из «Безумного волка» Николая Заболоцкого, перелицовывающими какую-то детскую игру, реконструированную (дополненную повторами) исследовательницей в таком виде:

Встаньте, звери, встаньте враз,

Встаньте враз, встаньте враз!

Ударяйте, звери, в таз,

В старый медный таз!

«Текст поэмы, написанной в 1931 году, — заключила Дьячкова, — несомненно, повлиял на автора песенки. В этом нас убеждает и то, что Заболоцкий и Шварц были дружны, и последний был хорошо знаком с творчеством поэта» [3].

Это точное наблюдение нуждается в объяснении и развитии. Зачем Шварцу понадобился в «Золушке» намек на стихотворение старого друга [4]? Как волк Заболоцкого стал жуком Шварца? О чем поет это насекомое в сказке?

В предлагаемой работе (или, если хотите, филологической драме в 12 исторических сценах), я постараюсь ответить на эти вопросы, исходя из представления о «Золушке» Шварца как о «старинной сказке», рассказанной автором «на свой лад», — литературной фантазии с историко-биографическим ключом [5].

3

Начну с того, что тема волка (а в поэме Заболоцкого приведенные выше строки взяты из «песни волков» на поминках Безумного) могла актуализироваться в сознании Шварца по ассоциации. Так, песенка о старом жуке («Встаньте, дети, встаньте в круг, // Встаньте в круг, встаньте в круг») представляет собой обработку рефрена знаменитой диснеевской песенки из «Трех поросят» (1933) «Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?» (русский хореический перевод этой песенки был напечатан в переложении сказки Сергеем Михалковым 1937 года: «Нам не страшен серый волк, / Серый волк, серый волк!» и т. д.) [6].

В то же время в «Безумном волке» нет жука. Зато множество жуков встречается в других произведениях Заболоцкого, а также Николая Олейникова, Даниила Хармса, Александра Введенского и самого Шварца [7]. Как я полагаю, этот фирменный персонаж (своеобразный тотем [8]) «обэриутского» в широком смысле слова «собрания насекомых» залетел в песенку Золушки из близкой драматургу литературной традиции, где выступал в самых разных ролях и всеми крыльями души был связан с воспоминаниями о дружеском круге драматурга 1920–1930-х годов.

История фильма Кошеверовой и Шапиро, начатого в относительно либеральный период «военной идеологической оттепели» (Лев Лурье) [9], реконструирована в замечательной книге Петра Багрова «Золушка: жители сказочного королевства» (2011), основанной на архивных материалах и мемуарных источниках. Исследователь отмечает, что картина, выпущенная чуть ли не по распоряжению самого Сталина ко Дню Победы, была рождена «демобилизационными настроениями» [10]. Сразу подчеркну, что меня будет интересовать не сам фильм как коллективный художественный продукт, отражающий эти настроения или предлагающий зрителям «попытку уйти от советской действительности в мир сказки» (Андрей Хржановский), но отдельный сюжет, связанный с литературно-биографическим подтекстом песенки героини и понятный лишь узкому кругу друзей автора.

Шварц, как известно, работал над сценарием «Золушки» в 1945–1946 годы, в основном в послеблокадном Ленинграде. В дневнике 1955 года (так называемой «Телефонной книжке») он вспоминал, что «опустевший и словно смущенный» город, «глухонемой от контузии и полуслепой от фанер вместо стекол [11], глядел так, будто нас не узнает». Но неожиданно автор испытал в этом раненом городе «чувство облегчения», словно его «развязали»: «И с этим ощущением свободы шла у меня работа над сценарием. Песенки получались легко, сами собой. Я написал несколько стихотворений, причем целые куски придумывал на ходу или утром, сквозь сон».

Попутно отмечу мифологическую повторяемость темы «просветляющего» возвращения в «мертвый» после катастроф революции, войны или террора Петроград-Ленинград в русской литературе — магическое пепелище, излучающее для выживших свидетелей воспоминания о молодости и утраченном культурном быте [12].

4

Впервые сценарий «Золушки» драматург упоминает в дневниковой записи от 12 августа 1945 года. 21 октября 1946 года, в день своего пятидесятилетия, он сообщает, что закончил исправления к пьесе: «Сидел перед этим за работой всю ночь. К величайшему удивлению моему, работал с наслаждением, и сценарий стал лучше». Работу над «Золушкой» Шварц связывает с особенным чувством, названным им «бессмысленной радостью бытия», которую он пережил по возвращении в Ленинград:

«Что я сделал? Что сделано к пятидесяти годам? Не знаю, не знаю. Каждую новую работу начинаю как первую. Я мало работаю. Что будет? Не знаю. Если сохраню бессмысленную радость бытия, умение бессмысленно радоваться и восхищаться — жить можно. Сегодня проснулся с ощущением счастья».

Период работы над «Золушкой» Шварц называет «легким и вдохновенным» («Что-то случилось со мной, когда мы вернулись в Ленинград. Словно проснулся»), но на судьбе фильма, как не раз отмечалось, отразилось драконовское Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 года. (Еще один ассоциативный мостик к песне волков, начинающейся со слов: «Страшен, дети, тот год // Дом зверей ломает свод»). Несколько сцен пришлось переснять, несколько выбросить (включая ряд музыкальных номеров). Правда, потери были по тем временам минимальными. Примечательно, что 22–26 апреля 1947 года Шварц заносит в дневник запись о том, что фильм понравился бдительным цензорам, не знавшим литературного сценария, лежащего в его основе.

9 мая 1947 года комедию-сказку показали в Доме кино, где был устроен «в некотором роде праздник» с гигантскими гипсовыми фигурами, манекенами в средневековых костюмах и занавесом, на котором были нашиты буквы: «Золушка». Примечательно, что дата выхода фильма символически связывалась Шварцем со сказочным настроением того дня. В дневнике 1952 года он вспоминал, как вечером семь лет назад Красная площадь была переполнена людьми:

«Прожектор освещал головы, головы — так рисовали толпу на старых иконах. Я шел к площади от Балчуга и чувствовал ясно, что в те годы было у меня редкостью. Я чувствовал ясно, что так же вот заполнялась народом площадь в роковые и счастливые дни. Я вижу исторический вечер. Я вспоминал и глядел на площадь, как на чудо. А потом прожектора взвились в небо, и оно покрылось световым клетчатым узором — сейчас мне кажется, что цветным».

Едва ли не лучше всех (по крайней мере в контексте нашей статьи) высказался об историческом чувстве, выраженном в этом фильме, режиссер Алексей Герман, написавший в «Предисловии» к тому сочинений Шварца, что «это было нездешнее, невесть откуда и как возникшее, вопреки всему сияющее чудо…».

5

Обратимся теперь к «внутреннему» контексту (стихотворениям и дневниковым записям Шварца) этого «невесть откуда возникшего чуда» — оптимистической сказки, в которой нет ни чудовищ, ни людоедов (те и другие упоминаются как давно исчезнувшие), а наличное зло комически тривиально и связано с человеческой несправедливостью, тщеславием, пошлостью и мещанской жадностью, паразитирующей на добрых людях.

Контраст этих подспудных текстов с настроением «Золушки», как мы увидим, разителен. Общими мотивами не опубликованных при жизни драматурга стихотворений второй половины 40-х годов оказываются чувство вины перед исчезнувшими друзьями («призраками», «тенями») и мысли о старости, приближающей поэта к ушедшим. Сравните в поэтическом обращении к Юрию Герману:

Ты десять лет назад шутил, что я старик.

О, младший брат, теперь ты мой ровесник.

Мы слышали друзей предсмертный крик,

И к нам в дома влетал войны проклятый вестник.

И нет домов. Там призраки сидят,

Где мы, старик, с тобой сидели,

И укоризненно на нас они глядят,

За то, что мы с тобою уцелели.

За унижения корит пустой их взор,

За то, что так стараемся мы оба

Забыть постылых похорон позор

Без провожатых и без гроба.

Да, да, старик. Запрещено шутить,

Затем, что ныне все пророки.

Все смерть слыхали. И боясь забыть,

Твердят сквозь смех ее уроки.

(июль 1945)

Или из более позднего стихотворения «Бессонница», наполненного пушкинскими реминисценциями (не его ли имеет в виду Шварц в «Телефонной книжке», когда говорит о стихах, сочиненных «сквозь сон»?):

В чаду бессонницы моей

Я вижу — длинным, длинным

Вы, позвонки прошедших дней,

Хвостом легли змеиным.

И через тлен, и через прах

Путем своим всегдашним

Вы тянетесь, как звон в ушах,

За днем живым, вчерашним.

И ляжет он под тихий звон

К друзьям окостенелым,

Крестом простым не отличен,

Ни злым, ни добрым делом.

Ложись к умершим близнецам,

Отпетым и забытым.

Ложись, ложись к убитым дням,

Моей рукой убитым.

Томит меня ночная тень,

Сверлит меня и гложет.

Не в силах жить вчерашний день,

И умереть не может.

(10 апреля 1946 г.)

Или:

Истлело все. Отчаянье. Укор.

Ложь на допросах. Покаянье. Злоба.

И безымянных похорон позор

Без покаянья и без гроба.

(13 ноября 1946)

И наконец, из вариаций на горацианско-пушкинскую тему Exegi monumentum:

Ровесники окаменели,

Окаменеешь тут, когда

Живого места нет на теле,

От бед, грехов, страстей, труда.

А я всё боли убегаю,

Да лгу себе, что я в раю.

Я все на дудочке играю,

Да близким песенки пою.

Упрекам внемлю и не внемлю.

Все так. Но твердо знаю я:

Недаром послана на землю

Ты, легкая душа моя.

<…>

И через мир чужой врываюсь я

В знакомый лес с березами, дубами,

И, отдохнув, я пью ожившими губами

Божественную радость бытия.

Примечательно, что в программном стихотворении «Страшный суд», христианские отголоски которого Мария Майофис находит в финале сценария «Золушки» [13], Шварц противопоставляет безрадостным интеллигентским размышлениям отца-филистимлянина (о политике, судьбе народов, теории поля или расписании поездов) непосредственное детское видение мира, связанное с образом жука и намекающее на то, что, как говорится в стихотворении, «в рай пускают только детей»:

Саня с длинной шейкой,

Кудрявый, хрупкий,

Уставил печальные очи свои

На жука с бронзовыми крылышками.

Аня, стриженая,

Квадратная,

Как акушерка,

Перегородила путь жуку

Листиком,

Чтобы убрать с шоссе неосторожного.

(1946–1947)

Кажется, что эта сценка (отдаленно напоминающая финал «Старухи» Хармса) «разыгрывает» символическую стратегию Шварца 1940-х годов — попытку (императив) спасения крылатого жука как воплощения утраченного инфантильного мира накануне Страшного суда.

6

Кто же входил в воображении писателя в «детский круг» из песенки Золушки? Еще до выхода фильма на экраны страны, 17 мая 1946 года, Шварц заносит в дневник запись о встрече с Николаем Заболоцким, вернувшимся в Москву после восьми лет лагерей и ссылки:

«Много говорил с ним. Обедал с ним у Андроникова. Ехал домой как бы набитый целым рядом самых разных ощущений и впечатлений и вот до сих пор не могу приняться за работу. Странное, давно не испытанное с такой силой ощущение счастья. Пробую написать стихотворение „Бессмысленная радость бытия“».

Речь идет о следующем программном произведении, связанном, как мы видели, с дневниковой записью о «Золушке» от 21 октября 1946 года[14]:

Бессмысленная радость бытия.

Иду по улице с поднятой головою.

И, щурясь, вижу и не вижу я

Толпу, дома и сквер с кустами и травою.

Я вынужден поверить, что умру.

И я спокойно и достойно представляю,

Как нагло входит смерть в мою нору,

Как сиротеет стол, как я без жалоб погибаю.

Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу.

Меня тревожит солнце в три обхвата

И тень оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу!

Домой хочу. Туда, где я бывал когда-то.

И через мир чужой врываюсь я

В знакомый лес с березами, дубами,

И, отдохнув, я пью ожившими губами

Божественную радость бытия.

Иначе говоря, встреча со старым другом вызывает к жизни лирическую тему воображаемого путешествия души сквозь «толпу, дома и сквер с кустами и травою», страх смерти («моя нора») и ощущение сиротства к утраченному родному жилищу, «в знакомый лес с березами, дубами». Стихотворение, можно сказать, обнажает поэтический прием «Золушки», в которой «чужой мир» оказывается блаженной (и одновременно мучительной) сказкой автора о его собственном прошлом. (В недавней биографии драматурга «Евгений Шварц. Судьба Сказочника в эпоху Дракона» Наталья Громова обращает внимание на центральную для писателя тему «изгнанничества из рая» детства.)

Попробуем восстановить скрытый смысл счастливой песенки Золушки в символическом (подспудном) сценарии сказки.

7

Я полагаю, что песенка о жуке с аллюзией на поминальную песню волков из поэмы Заболоцкого, с которым Шварц встретился после вынужденной восьмилетней разлуки, представляет собой своего рода ритуальное возвращение чудесного детского мира и тайную перекличку с товарищами молодости (вроде призыва из лицейских стихов Пушкина «Тесней, о милые друзья, / Тесней наш верный круг составим, / Почившим песнь окончил я, / Живых надеждою поздравим»).

В этом мемориальном контексте особую, символическую, роль приобретает «нестареющая» актриса-травести Янина Жеймо — любимица участников детгизовско-обэриутского кружка, игравшая в немом и озвученном фильмах о Леночке по сценариям Олейникова и Шварца. Именно ей в далеком 1934 году Олейников и Шварц посвятили «танцующий» мадригал, написанный (если я не ошибаюсь) в ритме краковяка:

От Нью-Йорка

и до Клина

На устах у всех — клеймо

Под названием

Янина

Болеславовна Жеймо.

Возвращение актрисы на экраны было своего рода вторым рождением. В 1942 году разнесся слух, что она погибла во время эвакуации из осажденного Ленинграда (ее муж, режиссер Иосиф Хейфец, поверил этой информации и через год женился на другой актрисе). Шварц воспринимал Жеймо как само воплощение вечной детскости и непосредственного, как чистое искусство, мироощущения. Как указывает П. Багров, фильм «Золушка» и сценарий к нему задумывались «специально „под Жеймо“». В соответствии с тайным (метабиографическим) замыслом сказки, 37-летняя актриса обращается с экрана к своим бывшим спутникам на их символическом языке (на самом деле песню о жуке исполняла за кадром эстрадная певица Любовь Чернина) [15].

Действительно, в «Телефонной книжке» рядом с воспоминаниями о работе над «Золушкой» приводятся напоминающие переклички рассказы о друзьях — завсегдатаях «культурной пивной» напротив ленинградского Дома книги. Здесь упоминаются и Олейников, «всегда внимательный, точнее всегда на высокой степени внимания», и Заболоцкий, «светловолосый с девичьим цветом лица — кровь с молоком», и строгим, точнее подчеркнуто-степенным, упрямым выражением глаз, и «самый крупный из всех ростом Даниил Иванович Хармс». (В другом месте Шварц вспоминает о Заболоцком как единственном оставшемся в живых из трех гостей, приехавших в 1933 году к нему на дачу.)

Эту же пивнушку, ставшую «постоянной резиденцией» или Монмартром авторов обэриутского круга, вспоминает подруга Олейникова и Шварца театральный критик Лидия Жукова (1905–1985) в своих мемуарах: «Они там торчали часами и в служебное время, там изощрялись в выдумках, сочиняли, хохотали, туда являлись к ним авторы, и тоже изощрялись, и тоже хохотали, Хармс в своей англизированной кепке, и на вид совсем деревенский Алексей Пахомов, художник, замечательно рисовавший ребят, и эрудит из эрудитов, стареющий пижон Борис Степанович Житков. Считалось, что они там работают, весь этот детгизовский Олимп. Они там работали, это так, но и потягивали пивко. Между делом» [16].

Жукова (опять же очень подходящая к случаю фамилия), адресат шуточных стихотворений Олейникова, вспоминала о том, что «Макар Свирепый» скептически относился к «эзоповским» экспериментам интеллигентного Шварца с андерсеновскими сказками. Едва ли бы он одобрил и сладкую реминисцентную песенку о жуке как носителе детгизовско-обэриутского предания (в конце концов у Олейникова и Заболоцкого жуки не идеализируются: гибнущие в классовой борьбе жук-буржуй и жук-рабочий; пьющий кровь из птичьей головы жук из «Лодейникова»). Но общими у посетителей ленинградской «культурной пивной» 1920–1930-х годов — участников позднесоветского авангардистского движения, группировавшихся вокруг детских журналов «Чиж» и «Еж», — были ощущение чуда жизни, обреченной смерти, и какой-то особенный, рыцарский инфантилизм, который требовал своей особой маленькой Музы.

Именно этот культ детства и передается, как мне кажется, Шварцем в сценарии к «Золушке» и песенке заглавной героини о старом добром жуке.

8

Перечитаем в обэриутско-шварцевском контексте «для немногих» незатейливые слова этой песенки (насколько нам известно, автограф этого стихотворения не сохранился):

Встаньте, дети, встаньте в круг,

Встаньте в круг, встаньте в круг!

Жил на свете добрый жук,

Старый добрый друг.

Никогда он не ворчал,

Не кричал, не пищал,

Громко крыльями трещал,

Строго ссоры запрещал.

Встаньте дети, встаньте в круг,

Встаньте в круг, встаньте в круг!

Ты мой друг, и я твой друг,

Старый верный друг!

Полюбили мы жука —

Старика-добряка, —

Очень уж душа легка

У него, весельчака.

Встаньте, дети, встаньте в круг,

Встаньте в круг, встаньте в круг!

Ты мой друг, и я твой друг,

Старый верный друг!

Как мне представляется, слова этой песенки резонируют не только с образами «обэриутских» и шварцевских жуков и «Безумным волком», но и с заклинанием-оберегом из стихотворения Заболоцкого «Детство Лутони» (1931), в котором крестьянские ребятишки, собравшись в кружок, играют в «Захарку» (вариант «лучины» [17]) и заглавный герой предсказывает смерть в «чудном Ленинграде»:

Вкруг него дремучий лес.

Вкруг него лихие звери

Словно ангелы стоят.

Это кто стучится в двери?

З в е р и

(вбегая в комнату)

Чудный город Ленинград!

Л у т о н я

В чудном граде Ленинграде

На возвышенной игле

Светлый вертится кораблик

И сверкает при луне.

Под корабликом железным

Люди в дудочки поют,

Убиенного Захарку

В домик с башнями ведут!

Кажется, что эта веселая песенка о сказочном жуке-миротворце, скрывающая преломленные в детской игре и преодоленные в стихотворении «Бессмысленная радость бытия» тяжелые мысли о смерти, по-своему отзывается в написанном в 1952 году «Прощании с друзьями» самого Заболоцкого:

Там на ином, невнятном языке

Поет синклит беззвучных насекомых,

Там с маленьким фонариком в руке

Жук-человек приветствует знакомых.

<…>

Теперь вам сестры — цветики гвоздик,

Соски сирени, щепочки, цыплята…

И уж не в силах вспомнить ваш язык

Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,

Где вы исчезли, легкие, как тени,

В широких шляпах, длинных пиджаках,

С тетрадями своих стихотворений.

Как легко убедиться, в сцене танца Золушки и сопутствующих ему явлениях фильма и киносценария есть и камзолы, и фонарики, и широкие шляпы мушкетеров, и пляшущий круглый жук-человек, и волшебные бокалы в волшебных кабачках, и маг-звездочет, и ангелы-привратники, охраняющие вход в королевство фантазии, и вестники, и король, пишущий приглашения и указы в «домашних стихах», и «мальчик-с-пальчик» и другие герои сказок Шарля Перро и братьев Гримм, которые переводили Введенский и Хармс (в полной, неотредактированной версии фильма некоторые из этих сказочных персонажей появлялись на экране). Перед нами аллюзионная кинореинкарнация золотого века ленинградского Детгиза (назовем ее по аналогии — Детгизленд).

Если немного пофантазировать (но в рамках допустимого для свободного комментатора), то даже знаменитые хрустальные «туфельки, прозрачные и чистые, как слезы», сотворенные мальчиком-пажом, вышли из «обэриутского» сказочного быта. Они упоминаются в стихотворении Олейникова, адресованном Александре Иосифовне Любарской, редактору детского отдела Госиздата в Ленинграде:

Шурочке (На приобретение новых туфель)

О ножки-птички, ножки-зяблики,

О туфельки, о драгоценные кораблики,

Спасибо вам за то, что с помощью высоких каблучков

Вы Шурочку уберегли от нежелательных толчков.

Добавлю, что сотворение туфелек начинающим волшебником добрая фея Шварца сравнивает с поэзией как действием — определение, очень близкое к обэриутской идеологии: «Какой трогательный, благородный поступок. Вот это мы и называем в нашем волшебном мире — стихами» (обратите внимание на неожиданное «мы» в этом контексте).

Еще одну отсылку к эстетике обэриутов в «Золушке» можно найти в немом монологе жовиального министра бальных танцев маркиза Падетруа (своеобразного антипода учителя танцев Раздватриса из революционно-романтической сказки Ю. Олеши «Три Толстяка» 1924 года [18]), который никак не может остановиться после пробуждения от долгой спячки во дворце Спящей Красавицы. В сценарии Шварца маркиз, говорящий на «балетном языке» (то есть с помощью па), неожиданно обращается к Золушке с целым потоком грубых выражений: «Черт, дьявол, демон, мусор! Простите, о прелестная незнакомка, но искусство мое так изящно и чисто, что организм иногда просто требует грубости! Скоты, животные, интриганы! [19] Это я говорю обо всех остальных мастерах моего искусства! Медведи, жабы, змеи! Разрешите пригласить вас на первый танец сегодняшнего бала, о прелестная барышня!» Эмоциональная эстетическая тирада маркиза перекликается с приводимым в дневниках Шварца кредо Хармса: «…хочу писать так, чтобы было чисто». «У них, — резюмировал Шварц, говоря об обэриутском кружке, — было отвращение ко всему, что стало литературой».

9

Обратимся в этой связи к замечательной сцене со старым добрым волшебником, которого король (Эраст Гарин) в фильме просит сотворить чудо, приятное для всех. Чародей (актер Н. И. Мичурин) достает длинную трубку и «выкуривает» для каждого гостя путешествие в волшебную страну (сразу скажу, что шестиконечная звезда на колпаке мага выглядит в послевоенном контексте как исторический намек не столько на магов-волхвов, сколько на мудрецов-иудеев, ожидающих скорого возвращения в страну своей мечты; но на этой аллюзии я ни в коем случае не настаиваю!).

В сценарии Шварца этот эпизод представлен более развернуто, нежели в фильме. Волшебник чихает. Король желает ему здоровья, и в ответ маг начинает «здороветь» и преображаться: «плечи его раздвигаются» и он «становится много выше ростом». (Мотив омолаживания находится в центре сказочной философии времени Шварца — так, молодеет от радости и стареет от горя добрая фея; в этом контексте происходит и сказочное — с помощью кинематографии — «омоложение» 37-летней Жеймо в роли 16-летней Золушки.) «Сделайте нам что-нибудь этакое… — просит король, шевеля пальцами, — доброе, волшебное, чудесное и приятное всем без исключения». «Это очень просто, ваше величество», — весело отвечает волшебник, «вынимает из кармана маленькую трубочку и кисет», «<т>щательно набивает трубочку табаком», раскуривает ее, «затягивается табачным дымом во всю свою богатырскую грудь и затем принимается дуть, дуть, дуть», и «<д>ым заполняет весь бальный зал» под «нежную, негромкую музыку».

Не будет преувеличением сказать (а если будет, то, что ж, преувеличим), что в мемориальной поэтике сценария Шварца образ омолодившегося высоченного волшебника с маленькой трубкой, «очень просто» совершающего настоящее чудо, отсылает к «сценическому» образу Даниила Хармса, представлявшему себя чудотворцем «очень высокого роста», который «живет в наше время и не творит чудес» («Старуха»).

Приведем портрет Хармса в позднейших воспоминаниях Шварца:

«Рядом возвышается самый крупный из всех ростом Даниил Иванович Хармс. <…> От времени до времени задерживал внезапно дыхание, сохраняя строгое выражение. Я предполагал, что произносит он краткое заклинание или молитву. Со стороны это напоминало икание. Лицо у него было значительное. Лоб высокий. Иногда, по причинам тоже таинственным, перевязывал он лоб узенькой черной бархоткой. Так и ходил, подчиняясь внутренним законам. Подчиняясь другим внутренним законам, тем же, что заставляли его держаться прямо за столом и, стуча каблуками, поднимать уроненный дамой платок, он всегда носил жилет, манишку, крахмальный высокий отложной воротничок и черный маленький галстучек бабочкой, что при небрежности остальных частей одежды могло бы усилить впечатление странности, но оно не возникало вообще, благодаря несокрушимо уверенной манере держаться. Когда он шагал по улице с черной бархоткой на лбу, в жилете и крахмальном воротничке, в брюках, до колен запрятанных в чулки, размахивая толстой палкой, то на него мало кто оглядывался».

Повязка на лбу, упоминаемая Шварцем, — это та самая черная лента, которую Хармс носил, говоря, что она помогает ему от головной боли, меланхолии и сокрытия от посторонних своих тайных мыслей и чудесных изобретений (вспомним, что добрый волшебник у Шварца затыкает уши воском, чтобы злые люди не пользовались его добротой).

10

Вернемся к сцене чуда в фильме и сценарии. В «волшебной стране» шварцевского чародея можно находиться всего «девять минут и девять секунд», после чего включается «закадровый» голос телефонной барышни, говорящий «ваше время истекло» (еще один мостик, соединяющий истекающий для Золушки бальный вечер с ленинградскими воспоминаниями, темой детства и центральной для драматурга проблемой потерянного времени [20]). Мимолетный хронологический лимит чуда здесь тоже ассоциируется с одним из последних детских стихотворений Хармса:

Девять

Картин

Нарисовано

Тут.

Мы разглядели их

В девять

Минут.

Но если б

Их было

Не девять,

А больше,

То мы

И глазели

На них бы

Подольше

(«Чиж». 1941. № 6) [22]

В хармсовском ассоциативном ряду неожиданно оживает и герой танцевальной песенки Золушки, предшественник которого описывается в шуточном стихотворении Хармса «Странный бородач» («Чиж». 1940. № 10), рассказывающем о проникновении на бал двух смышленых малышей, замаскировавшихся под своего рода жука:

Бал гремит, шумит, грохочет,

Всё кругом несется вскачь,

Только громче всех топочет

Очень странный бородач.

Все танцующие люди

Собрались вокруг него.

Вот несут к нему на блюде

Ледяное эскимо.

Стихла музыка,

и вдруг

Закричали все вокруг:

— Эй, глядите-ка! Глядите!

У него две пары рук!

Сквозь песенку о жуке-весельчаке «просвечивает» также одно из самых известных детских стихотворений Хармса «Веселый старичок», героями которого являются забавные насекомые («Чиж». 1940. № 26):

Жил на свете старичок

Маленького роста

И смеялся старичок

Чрезвычайно просто:

«Ха-ха-ха

Да хе-хе-хе,

Хи-хи-хи

Да бух-бух!

Бу-бу-бу

Да бе-бе-бе,

Динь-динь-динь

Да трюх-трюх!»

Раз, увидя паука,

Страшно испугался,

Но, схватившись за бока.

Громко рассмеялся:

«Хи-хи-хи

Да ха-ха-ха.

Хо-хо-хо

Да гуль-гуль!

Ги-ги-ги

Да га-га-га.

Го-го-го

Да буль-буль!»

А увидя стрекозу.

Страшно рассердился.

Но от смеха на траву

Так и повалился.

«Гы-гы-гы

Да гу-гу-гу.

Го-го-го

Да бах-бах!

Ой, ребята,

Не могу!

Ой, ребята,

Ах, ах!»

В качестве бытового подтекста энтомологических интересов авторов обэриутского круга приведу колоритную ремарку из «Записной книжки» Хармса 1930–1931 года: «На жуке было нарисовано: Серп и молот и написано: С. С.С.Р.». Речь здесь идет, кажется, о популярном в 1920-е годы ювелирном изделии, изображавшем «осовеченного» насекомого.

Посмотрите ниже на «редкое шикарное советское кольцо жук» с александритом и рисунком звезды серпа и молота внутри («вес 6.5 г, золото 583 проб.»):

На этом дружеском фоне ассоциаций, реминисценций и типологических совпадений реанимируются мотивы сочинений самого Шварца 1920–1930-х годов. Так, в коллекцию старых жуков, связанных с темой песни Золушки на балу, можно включить придуманную писателем в 1932 году для маленькой дочки колыбельную песню о Травушке-муравушке, которая захотела башмачки, прибежала в магазин, а продавец отвечал ей, что у него есть только туфельки для девочек, сапожки для мальчиков, а башмачков для травушек у него нет, и советовал Травушке «пойти в лес, где жук, сидящий в пеньке, выпилит ей красивые деревянные башмачки».

Наконец, автоописательный характер приобретает в контексте лирики Шварца второй половины 1940-х годов и образ старого жука, у которого «душа легка»:

А я всё боли убегаю,

Да лгу себе, что я в раю.

Я все на дудочке играю,

Да тихо песенки пою.

Упрекам внемлю и не внемлю.

Все так. Но твердо знаю я:

Недаром послана на землю

Ты, легкая душа моя.

В мифопоэтическом смысле образ веселого жука родственен традиционным энтомологическим образам вдохновения, связываемым с полетом души (стрекоза, цикада или кузнечик), но добавляет (так сказать, на глубинном уровне) символическую ассоциацию с солнцем и возрождением в загробной жизни (символика скарабея):

Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу.

Меня тревожит солнце в три обхвата

И тень оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу!

Домой хочу. Туда, где я бывал когда-то.

Это воображаемое возвращение домой, к себе, как мы полагаем, важно для понимания телеологии шварцевской сказки. Вспомним, что одним из бесчисленных требований мачехи (актриса Ф. Г. Раневская) к Золушке является выбивающееся из ряда домашних дел «монашеская» заповедь «познать себя»: «Только прежде прибери в комнатах, вымой окна, натри полы, выбели кухню, выполи грядки, посади под окнами семь розовых кустов, разбери семь мешков фасоли (белую отдели от коричневой), познай самое себя и намели кофе на семь недель». К этому требованию, занимающему центральное место не только в античном, но и в христианском мистицизме, возвращается фея в сцене первого чуда сказки. «Полы, — успокаивает она Золушку, — натрут медведи — у них есть воск, который они наворовали в ульях. Окна вымоет роса. Стены выбелят белки своими хвостами. Розы вырастут сами. Грядки выполют зайцы. Кофе намелют кошки. А самое себя ты познаешь на балу». Сказка Шварца оказывается по своей сути не о чудесном преображении трудолюбивой и доброй замарашки, а об узнавании, самопознании чистой души как освобождении от злой силы. Путь падчерицы Золушки, указанный ее крестной, — дорога к самой себе и своему родному по душевным качествам кругу.

11

В конце прошлого века Омри Ронен посвятил замечательную статью о теме насекомых в творчестве поэтов обэриутского круга памяти Ефима Эткинда, едва ли не первым обратившего внимание на литературную генеалогию образа жука-человека в «Прощании с друзьями» Заболоцкого. В интерпретации Ронена это стихотворение изображает посмертное воплощение погибших товарищей в насекомых и восходит к маленьким героям, населяющим мир Николая Олейникова.

Было бы соблазнительно предположить, что одним из импульсов к созданию «Прощания» стала для Заболоцкого исключительно популярная песенка Золушки, сочиненная Шварцем. В этой песенке поэт мог узнать цитату из «поминок» «Безумного Волка» и фирменный (тотемный) знак принадлежности к обэриутскому канону. Но даже если причинно-следственной связи между этими произведениями и не было, «Прощание с друзьями» можно назвать своеобразным поэтическим спутником песенки Шварца, понятой (если моя гипотеза верна) как воспоминание об ушедших в потустороннее царство (или, в терминологии Л. Липавского, «соседний мир») друзьях и о «поэтическом Рае» «святых» годов (слова из письма «белого волка» Чуковского Шварцу [22]), — лирическое чувство благодарности «верных», спрятанное под маской кружащегося вихря сказочных насекомообразных персонажей с крошечной певицей-бабочкой в центре.

При этом натурфилософская панихида Заболоцкого, всегда казавшегося Шварцу воинственно рационалистическим и прямолинейным доктринером, радикально (полемически?) отличается от шварцевской сказочно-религиозной.

Еще раз вспомним эстетизированную христианскую подоплеку «Золушки» Шварца (чудо, душа, познание самой себя, венчание, крестная, трубы ангелов-вестников, мотив Страшного суда) и обратим внимание на странный орден в виде бриллиантового восьмиконечного креста (мальтийского рыцарского? прусского военного? того, что потом будет висеть на груди Штирлица или такого же, полученного Мальчишом-Плохишом от Главного Буржуина в фильме 1964 года?) на подвеске короля сказочного королевства в фильме (этот крест несколько раз появляется на экране советской кинокартины), а также на жукообразные (солярные?) образы на его короне, перстне и драгоценной цепи (все костюмы героев были выполнены по эскизам близкого Шварцу Н. П. Акимова):

В свою очередь, кулон на драгоценной подвеске принца также напоминает по форме какое-то насекомое с многими ножками (или это мне только кажется? но мы все знаем, что надо делать, когда кажется):

Конечно, все это можно назвать чисто декоративными деталями (сказочно-средневеково-диснеевский орнамент) и объяснить послевоенной скудостью «ювелирной» бутафории в запасах «Ленфильма» [23]. Но, как справедливо заметил исследователь, прелесть этой картины заключалась, в частности, в том, что она представляла собой «первый советский фильм с положительными августейшими особами» (П. Багров) в камзолах и платьях со сверкающими драгоценностями. Добавлю также, что работа над «Золушкой» велась в период «религиозной оттепели» (взятие Берлина 6 мая 1945 года, как известно, совпало с Пасхой, днем Георгия Победоносца и, соответственно, именинами маршала Жукова). Очень похоже, что сказочная история Золушки была воспринята Шварцем как радостное пасхальное действо (ср. из патриаршего послания Алексия 1945 года: «Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на близкую победу правды и света над неправдой и тьмой <…> Свету и силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать темные силы фашизма, и Божие всемогущество явилось над мнимой силой человеческой…»). Иначе говоря, настроение сказки хорошо вписывается в эмоциональную и календарно-политическую историю этого периода.

Не могу здесь отделаться от искушения воспроизвести (совершенно анахронически и, разумеется, иронически) удивительную реализацию замысла «энтомологического» креста шварцевского короля в постсоветской престижной военной награде (по крайней мере, посмотрите на этот образ глазами сказочника):

Впрочем, в нашей веселой науке подобные аналогии точно от лукавого.

Говоря же совершенно серьезно, генеалогически (и геральдически) чудесная в советском контексте 40-х годов поэтизация воображаемого двора с белыми голубками по сторонам трона и кроликами-меченосцами на королевских гобеленах представляется мне глубоко связанной с восходящей к рыцарскому христианскому мистицизму Новалиса немецкой литературной романтической сказкой, послужившей для Шварца жанровым и, возможно, идеологическим источником. «В будущем мире, — писал, приветствуя новое царствование, автор „Короля и Королевы“, — все станет таким же, как оно было в мире давно прошедшем, и в то же время совершенно иным. <…> Истинная сказка должна быть одновременно пророческим изображением, идеальным изображением, абсолютно необходимым изображением. Истинный сказочный поэт есть провидец будущего».

В исторической перспективе «старый добрый жук» Шварца, выползший из обэриутско-детгизовского ассортимента эпохи создания «Морфологии волшебной сказки» Владимира Проппа, является культурным синонимом «голубого цветка» немецкого поэта, представившего сказочный сюжет формулой воскрешения утраченного мира. В свою очередь, «Золушка» на «собственный лад» перепевает наследовавшую германскому милленаристскому мистицизму сказочную романтическую (от Жуковского до В. Ф. Одоевского и Антония Погорельского), символистскую (литературную блоковскую, музыкальную скрябинскую и театральную мейерхольдовскую), а затем и советскую серапионовскую и близкую к ней олешевскую традиции.

12

Перейду к выводам. Их у меня три, и они в некоторой степени пересекаются.

Во-первых (хоть поверьте, хоть не верьте), песенка Золушки с призывом «встаньте», прозвучавшая с экрана в разгар ждановской реакции в послевоенной кинематографической сказочной комедии масок, была запечатана для посвященных таинственным «клеймом на устах», ассоциировавшимся с культом девочки-музы Жеймо, «воскресшей» после войны и буквально спасенной этой ролью от депрессии. Впрочем, можно сказать и иначе, менее эзотерически. Сказка, написанная Шварцем во второй половине 40-х годов, является не послевоенной реабилитацией или приручением «волшебного» жанра, с которым боролись рапповские идеологи в 20-е годы, не эскапистской попыткой уйти от советской действительности в мир фантазии, не патриотической фольклоризацией официальной идеологии и не вестницей новой более либеральной эпохи (подобно «Карнавальной ночи» оттепельного 1956 года, вкладывающей в оставшиеся «пять минут» мечты о счастливом будущем героини-певицы с осиной талией и маленькими ножками). По своему замыслу и воплощению «Золушка» Шварца представляет собой обращенный в прошлое акт мифопоэтического «пасхального» творчества, преодолевающего историческую травму путем превращения разорванного дружеского круга в трансцендентное братство, куда нет входа чужим, смерти и забвению [24]. В принципе, эта стратегия родственна (при всех индивидуальных отличиях) мемориальной поэтике позднего Заболоцкого, Анны Ахматовой («Поэма без героя») и Бориса Пастернака, не говоря уже о ностальгических утопиях эмигрантских писателей.

Второе. Исследователи творчества Шварца часто говорят о политической аллюзионности его сказочного мира (например, в написанном во время войны «Драконе»). В этой статье я постарался указать на скрытые отсылки Шварца к его собственному литературному прошлому, с помощью которых он выполняет возложенную им самим на себя миссию романтического сказочника как хранителя в волчий век предания о дружеской «верности, благородстве, умении любить» как «волшебных чувствах, которым никогда, никогда не придет» конец. Об этой миссии Шварц пишет в стихотворении, датируемом 1946–1947 годами, которое я приберег для финала:

Меня Господь благословил идти,

Брести велел, не думая о цели.

Он петь меня благословил в пути,

Чтоб спутники мои повеселели.

Иду, бреду, но не гляжу вокруг,

Чтоб не нарушить Божье повеленье,

Чтоб не завыть по-волчьи вместо пенья,

Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.

Я человек. А даже соловей,

Зажмурившись, поет в глуши своей.

Перефразируя слова Пушкина, которого Шварц постоянно цитировал в «золушкин» период, простая песенка о жуке оказывается в контексте литературно-биографического мифа драматурга носителем тайного «свободного гласа», обращенного в каторжные, могильные и коммунальные норы живых и мертвых ленинградских друзей.

И наконец, третье и последнее. Даже если мы полемически и преувеличили декларативное «кружковое» значение этой веселой песенки, зрителям конца 1940-х годов, потерявшим за десятилетие прежний быт, родных, близких, частную (более или чаще менее) уютную жизнь и хотя бы минимальную — так сказать, энтомологическую по размерам — свободу, она казалась понятнее по своему мифопоэтическому смыслу, чем нам (по крайней мере пока). Эта песенка — метонимия-«энтоним» мира «Золушки», соединяющего тех, у кого еще есть вера в чудо, — de facto была «теплой» подсознательной антитезой холодному духоподъемному советскому коллективизму, выраженному миллионы раз в сакраментальном императиве «вставай» из «Интернационала» или в призыве Демьяна Бедного ополчиться против демонического «общего злого вампира» в «Коммунистической Марсельезе»:

Встаньте, рыцари нового строя!

Встаньте, дети великой нужды,

Для последнего страшного боя

Трудовые смыкайте ряды.

Страшно и вредно, перефразируя стихотворение шварцевского друга-насмешника, жить на свете, в котором отсутствует уют и несчастные политизированные насекомые гибнут в классовой и мировой борьбе. Гораздо лучше и спасительнее для сердца (особенно уставшего), ума (особенно нигилистического) и общества (особенно одуревшего) смотреть (и слушать) старого и доброго жука-человека, который жил на свете как «рыцарь бедный», — особенно если его уже больше нет нигде, кроме стихотворений поэтов дедовских времен и старой веселой песенки, тайная грусть которой понятна любому взрослому с догорающей детской лучиной.

Выражаю признательность Светлане Коршуновой, Илье Кукулину, Елене Михайлик, Александру Самойлову, Михаилу Павловцу, Вере Мильчиной, Марку Григорьевичу Альтшуллеру, Наталье Громовой и Анне Коваловой за замечания и советы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Спадавеккиа учился у Сергея Прокофьева, автора почти совпавшего с фильмом одноименного балета: Антонио Спадавеккиа «Сказка про Золушку» // Новосибирский музыкальный театр. Фамилия композитора переводится с итальянского как «старинный клинок».

[2] Здесь и далее цитаты из произведений Шварца приводятся по четырехтомному собранию его сочинений 1999 года. Курсив в цитатах мой.

[3] Дьячкова Екатерина. «Желаю знать величину Вселенной»: Художественный мир поэмы Заболоцкого «Безумный волк» // Николай Заболоцкий. Проблемы творчества: По материалам международных научно-литературных Чтений, посвященных 100-летию Н. А. Заболоцкого (1903–2003). М., 2005. C. 158–166.

[4] Они познакомились еще в 1927 году.

[5] Образу «Золушки» в фольклоре и художественной литературе посвящена статья в современной Шварцу «Литературной энциклопедии» (Т. 4. М., 1930. С. 352–356).

[6] Эту диснеевскую песенку советские историки зарубежного кино назвали «почти национальным гимном» Америки времен Великой депрессии, рассказывающем о «кризисе, который будет побежден», если построить «неприступный дом». Колодяжная, В., Трутко, И. История зарубежного кино, 1929–1945 годы. Т. 2. М., 1970. С. 90.

[7] Ронен Омри. Персонажи-насекомые у Олейникова и обэриутов // Звезда. 2000. № 8. С. 198–199. С. Цимбал вспоминал о том, что Шварц интересовался работами по энтомологии и превращал научные факты в парадоксальные художественные темы: Мы знали Евгения Шварца. Л.-М., 1966. С. 147.

[8] Лекманов О., Свердлов М. «Кто я такой: Вопрос нелепый». Жизнь и стихи Николая Олейникова. М., 2018. С. 82.

[9] «Золушка» // Пятый канал. 3 января 2009 г.

[10] Багров П. «Золушка»: жители сказочного королевства. М., 2011. С. 172.

[11] См. описание пушкинского дома на Мойке и квартиры Юрия Германа в дневнике Шварца 1945 года. Заметим, что возвращение в город связывалось Шварцем с мыслями о новой войне (на этот раз с Японией), усиливавшими описанное в дневнике ощущение хрупкости бытия: «В окнах фанера, только в одном есть почти полностью стекла. Мы сидели и вспоминали о том, как в этой же комнате услышали о начале финской кампании, как сидели тут у окон в июне сорок первого, и все думали-гадали, что с нами будет. И вот сидим и говорим о новой войне… И я опять, когда шел домой, радостно удивился тому, как поразила меня красота Мойки у Дворцовой площади…»

[12] Мария Майофис в написанном для «Арзамаса» тексте «Как читать „Золушку“» проницательно заметила, что переданное в сценарии Шварца «чувство эмоционального подъема и праздника, предчувствие перемен к лучшему <…> было характерно не только для вернувшихся из эвакуации ленинградцев», но нашло отражение в финале пастернаковского «Доктора Живаго»: «просветление и освобождение», «предвестие свободы».

[13] В конце пьесы король говорит о наказании мачехи: «Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым». «Трудно представить себе, — пишет Майофис, — в какой инстанции, кроме Страшного суда, человеку потребовалось бы предъявлять душу и сердце».

[14] Начальную строку этого стихотворения использовали составители собрания сочинений драматурга для названия третьего тома собрания сочинений Шварца, включавшего произведения и дневники 1930–1940-х годов.

[15] Примечательно, что само появление этого фильма Шварц объяснял чудесной игрой случая: «И вот пришел 45 год, и я написал сценарий „Золушка“. И Кошеверова стала его ставить. А Янечка снималась в заглавной роли. И пасьянс вышел! Картина появилась на экранах в апреле 47 года и имела успех».

[16] Жукова Лидия. Эпилоги. Кн. 1. New York, 1983. С. 162–163.

[17] Шейн П. В. Русские народные песни. Т. 1. СПб., 1870. С. 35–36, 77–78.

[18] Сопоставление консервативной «Золушки» Шварца, устремленной в прошлое, с революционной сказкой Олеши, предвосхищающей триумфальное будущее оружейника Просперо, может быть интересной темой для исследования. Причем особое место в таком исследовании должна будет занять «кукольная» героиня-муза — Золушка vs. Суок.

[19] Вспоминается из «Плиха и Плюха» Хармса: «Прочь, скоты! / Все погибло, / Все пропало! / Ах, цветы мои, цветы!» / Гибнет роза, / Гибнет мак, / Резеда и георгин! / Паулина на собак / Выливает керосин».

[20] Ср. воспоминание о коммутаторах в «Телефонной книжке» Шварца: «Рассказываю так подробно, потому что это уже ушло в прошлое, далеко-далеко, так же далеко, как детство. Телефоны с кнопками были чисто ленинградской особенностью. В Москве ты просто снимал трубку». В «Золушке» время изображается линейным, неостановимым (король тщетно пытается продлить бал, отодвинув стрелку часов на один час), угрожающим (в полночь чары феи развеиваются) и обратимым при определенных эмоционально-магических условиях (чудесное омолаживание).

[21] Также в школьных стихах Хармса 1936 года: «Я войду — / Часы ударят / В колокольчик девять раз».

[22] «Белый волк» — название рассказа Шварца о Чуковском.

[23] По преданию, актеры фильма сами приносили на съемки сохранившиеся у них «сказочные» атрибуты.

[24] Вера Мильчина заметила в письме ко мне, что песенка о жуке впоследствии отзовется у Окуджавы в известной «студенческой» песне «Союз друзей» (1967): «Возьмемся за руки, друзья, / Чтоб не пропасть поодиночке». В свою очередь, созданный в фильме образ счастливой волшебной страны (противоположный официальному советскому счастью) реанимируется в позднесоветской кинематографии и музыкальной культуре (апокалиптический «Город золотой» Бориса Гребенщикова и «Чудесная страна» Жанны Агузаровой в культовом фильме «Асса» 1987 года).