«Они работают, а вы их труд ядите»

О русских литературных журналах XVIII века. Часть 2

При Екатерине II развитие русских литературных журналов получило новый импульс: преследуя свои политические цели, императрица стала активно их разрешать и запрещать, что привело к формированию основ общественной дискуссии и оказало существенное влияние на становление отечественной литературы. Рассказывает Сергей Воробьев.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

И сегодня искусство зачастую выполняет не только художественные задачи, но также является полем общественной дискуссии, заостряет или артикулирует актуальные месседжи, хотя сегодня медийное и коммуникативное пространство достаточно развито и диверсифицировано, выделено в отдельный инфопоток. В XVIII веке возможности массовой коммуникации, выходящей за пределы узкого кружка лично знакомых людей, были куда скромнее и сводились по большей части к формату печати в виде книг или публичных печатных органов — журналов и газет.

Поэтому понятна важность литературных журналов, которые не только создавали платформу для формирования общественного мнения, но и позволяли аккумулировать ресурсы для внутреннего развития литературы, сводить воедино писателей, критиков и читателей, создавая единый литературный процесс. В прошлой статье мы рассматривали попытки русских литераторов начать традицию литературных журналов в середине XVIII века, более-менее неуспешную, во многом как из-за слишком узкого круга читателей в России, так и недостаточной профессионализации самого литературного труда. В то время литература только обретала субъектность, выходя за пределы рамок эстетического обслуживания политической верхушки общества.

Во второй половине 1760-х гг. интенсивно развивающийся театр отчасти перенял на себя часть функций журнальной полемики: в трагедии манифестировалось политическое мировоззрение и давались «уроки царям», комедии критиковали современные нравы или коллег по литературному цеху.

С 1769 года в течение короткого времени стала бурно расти и развиваться сатирическая журналистика, привлекая к себе пристальное внимание литераторов и читателей. Это оттянуло на себя значительную часть писательских сил и замедлило развитие театра, но дало и свои плоды.

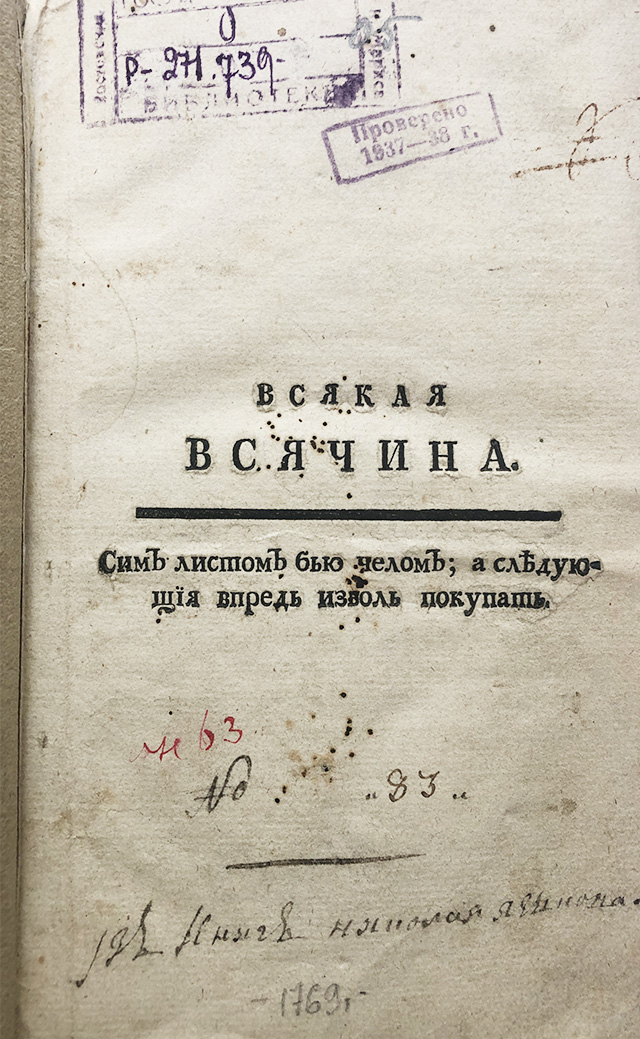

Следует иметь в виду, что внешние предпосылки для возникновения второй волны интенсивной журнальной деятельности были в первую очередь политические и только во вторую литературные: первый сатирический журнал «Всякая всячина» был издан в 1769 г. Екатериной для выполнения определенных внутриполитических задач.

Вступив на престол путем дворцового переворота и чувствуя шаткость своей легитимности, Екатерина в течение всего начального этапа правления заботилась об упрочении своего положения, используя для этого в том числе и культуру. Недовольная ходом работы Комиссии по соборному уложению, она все-таки не считала возможным просто прекратить ее действие, а давать объяснения в порядке законодательном не находила нужным, вероятно, чтобы не создавать прецедент для будущего ограничения самодержавной власти.

Удобным выходом казался сатирический журнал, где помимо действительно всякой всячины можно на правах ложной анонимности проводить политические идеи императрицы, доводя до сведения наиболее просвещенной и субъектной прослойки подданных причины закрытия Комиссии. Номинальным редактором журнала считался Григорий Козицкий — писатель и приближенный к Екатерине чиновник, однако большая часть читателей осознавала, что он подставное лицо, а реально руководит журналом императрица. Чтобы не фокусировать внимание публики на политическом подтексте издания, Екатерина разрешила выпуск аналогичных сатирических журналов, которые, как она надеялась, направят в желаемое для нее русло обсуждение вопросов, неизбежно встававших в журналистике.

Стратегия Екатерины, направленная на создание управляемой журнальной полемики, обернулась против нее самой: сатирические журналы быстро приобрели самостоятельность суждений и политическую остроту, которую императрица не предвидела и контролировать уже не могла. Как же это произошло и почему развивались такие процессы?

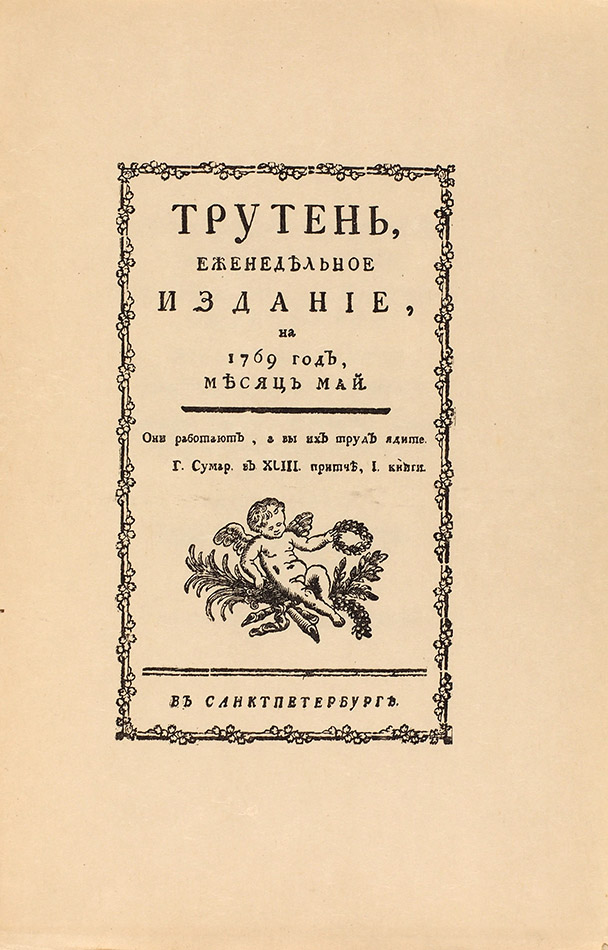

Одним из наиболее ярких журналов этой когорты стал «Трутень», выходивший с мая 1769 по апрель 1770 года под редакцией крупного издателя и культуртрегера Николая Ивановича Новикова. Новиков стал играть с Екатериной в ее игру и делал вид, что действительно не понимает, что за «Всякой всячиной» стоит императрица. Это позволяло ему вступать в открытую полемику с журналом Екатерины.

Одним из принципиальных вопросов общественно-литературной жизни того времени был вопрос о границах сатиры. Если «Всякая всячина» призывала к «сатире на пороки», т. е. обличению абстрактных аморальных практик поведения, то «Трутень» настаивал на необходимости «сатиры на лица» — конкретной, адресной критике носителей этих пороков. «Сатира на лица» не называла напрямую имена осмеиваемых людей, однако с учетом узости культурного сообщества второй половины XVIII века, читателю не сложно было по косвенным намекам догадаться, о ком идет речь. Такая сатира приобретала актуальное политическое содержание, так как под масками подъячих и петиметров скрывались действующие государственные деятели.

Круг авторов в бурной журнальной жизни эпохи плавно перетекал из журнала в журнал, причем иногда этому даже не мешали конфликты журналов между собой. На страницах «Трутня» регулярно появлялись произведения Фонвизина, Эмина, Леонтьева, Майкова, Попова. Большое значение в литературной жизни вообще и в журналах в частности играл Сумароков, творчество которого во многом формировало этическую и эстетическую парадигму писателей младшего поколения. О его влиянии на журнальный процесс говорит хотя бы то, что эпиграфом к первому номеру «Трутня» (май 1769 года) стала фраза из басни Сумарокова «Жуки и пчелы»: «Они работают, а вы их труд ядите». Позже Новиков выбрал «мораль» из басни Сумарокова «Сатир и гнусные люди» для эпиграфа к изданию журнала 1770 года: «Опасно наставленье строго, где зверства и безумства много».

Основными целями сатиры «Трутня» были помещичий беспредел, коррупция в судебной системе, взяточничество в государственном аппарате — феномены, существование которых екатерининское правительство предпочитало замалчивать. Иногда для этого выбирались весьма остроумные, даже по современным меркам, формы. Например, в разделе с объявлениями среди настоящих объявлений попадались тексты о продаже «совести», «верности к отечеству», «глупости», «невежества».

Правительству такой подход не понравился, и «Трутень» был вынужден умерить свой оппозиционный пыл, а весной 1770 года журнал был окончательно закрыт под формальным предлогом: после истечения издательской лицензии возникли преграды для ее продления. В прощальном слове к читателям Новиков с горечью констатировал: «Против желания моего, читатели, я с вами разлучаюсь; обстоятельства мои и ваша обыкновенная жадность к новостям, а после того отвращение тому причина».

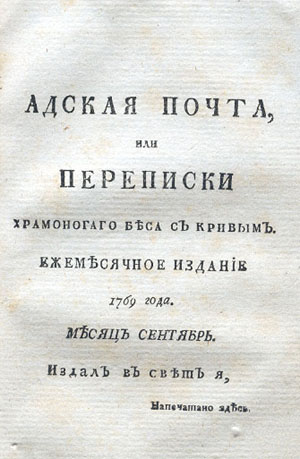

Параллельно с «Трутнем» действовал целый ряд других интересных журналов. Фёдор Эмин, один из авторов издания Новикова, издавал и свой журнал — «Адская почта, или Переписка хромоногого беса с кривым». Журнал просуществовал всего один, 1769 год, было выпущено шесть выпусков. Особенностью журнала было оформление его содержания как переписки двух бесов — Кривого и Хромоногого, рассуждавших о вопросах морали и политики:

«Ты таким своим нравоучением всем нравиться хочешь, но поверь мне, что придет время, в которое будешь подобна безобразному лицу, белилами и румянами некстати украшивающемуся. Знай, что от всеснедающего времени ничто укрыть не может. Оно когда-нибудь пожрет и твою слабую политику, когда твои политические белила и румяна сойдут, тогда настоящее бытие твоих мыслей всем видным сделается» (из августовского выпуска).

В конце каждой книжки помещались «Ведомости из Ада», сатирические известия о прибывающих в ад, в которых современники без труда узнавали знакомые лица. Эпистолярная форма диалога фэнтезийных существ должны была предохранять журнал от цензуры: ведь речь идет не совсем о реальном мире, а текст написан не от лица издателя. Однако популярность журнала и обращение к щекотливым для политики Екатерины вопросам привели к тому, что журнал был закрыт, а Эмин попал в опалу. Через двадцать лет Крылов в своем журнале воспроизведет схожую форму подачи материала.

Менее политизированный характер имел журнал «И то и се», издававшийся Михаилом Дмитриевичем Чулковым в течение всего 1769 года. Название, отчасти похожее на «Всякую всячину», выбрано не случайно: серьезные общественно-политические вопросы журнал не затрагивал и с правительством старался не ругаться и не конкурировать. А вот издатель «Трутня» Новиков нападал на Чулкова, обвиняя того в общих со «Всякой всячиной» воззрениях на необходимую анонимность сатир. В одном из своих критических текстов Новиков приводит напечатанную Чулковым басню о козленке: девушек удивляет, почему козленок без рогов. Пастух отвечает им, что козленок еще не женат. Басня эта приводится Новиковым как образец пошлой и ничтожной сатиры, не способной по своему беззубому содержанию к исправлению нравов в обществе.

Особенностью «И то и се» была этнографическая тематика, интерес к фольклору, публикация описаний старинных обрядов, пословиц и поговорок. Издатель писал в первом номере:

«Г. Читатель, не ожидай ты от меня высоких и важных замыслов; ибо я и сам человек неважный, и когда правду тебе сказать, не утруждая совести, то состоянием моим похожу на самое сокращенное животное. Я предпринял увеселять тебя и шутить перед тобою столько, сколько силы мои позволят, единственно для той причины, чтоб заслужить твою благосклонность».

Чулков был связан с демократической массой читателей и в своей литературной деятельности ориентировался именно на нее, в связи с этим журнал по качеству, регулярности и цене издания напоминал скорее газету. Журнал издавался еженедельно (всего было выпущено 52 выпуска), и заполнял почти целиком его сам издатель. Небольшое участие приняли лишь Сумароков (5-я и 6-я недели составлены из его произведений) и М. И. Попов (сотрудничавший также с «Трутнем»).

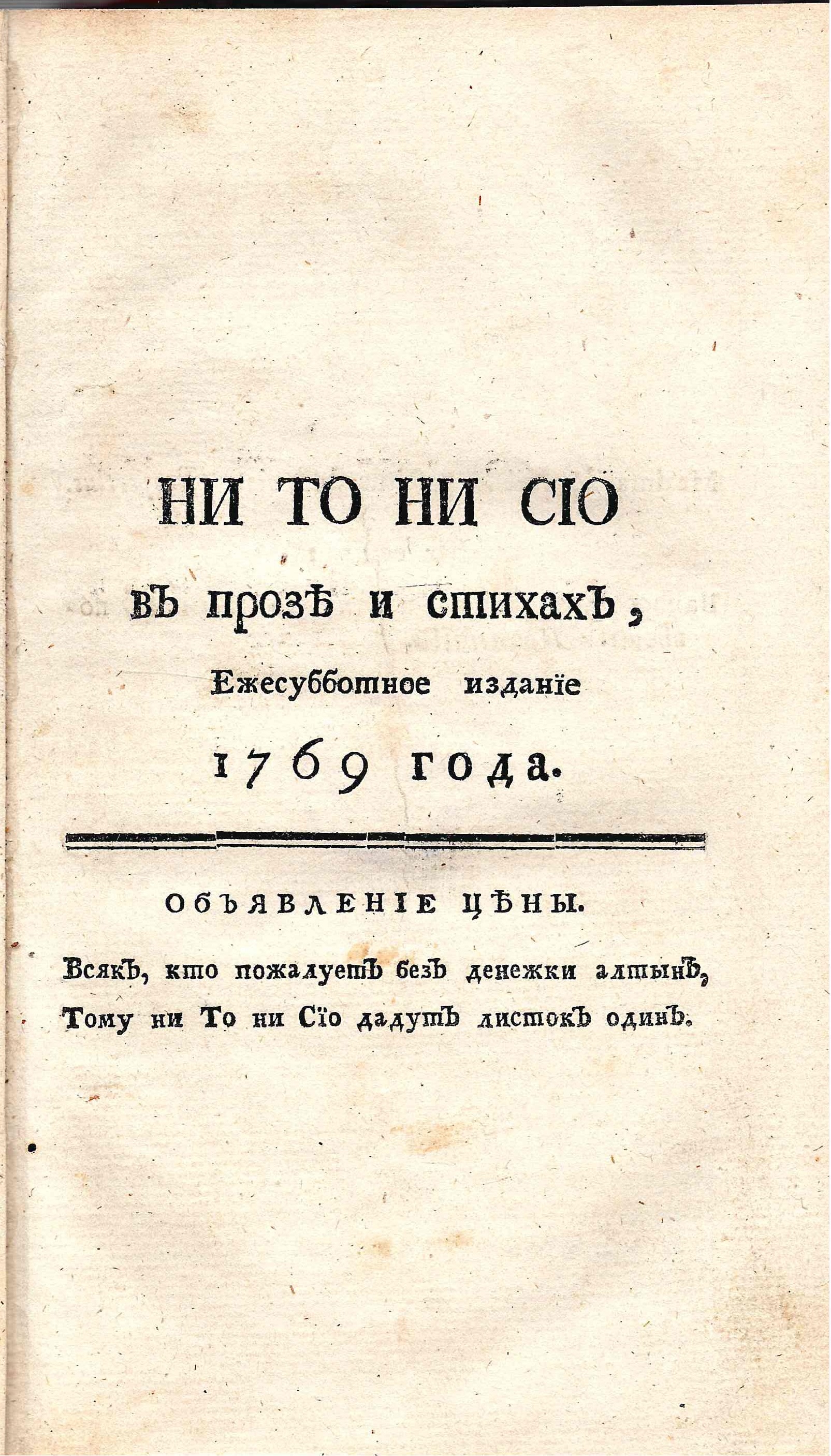

С февраля по июль 1769 года издавался журнал с названием, пародирующим своего предшественника, «Ни то ни се».. Его издателем был В. Г. Рубан, который и биографически в чем-то противоположен Чулкову: будучи не самым выдающимся литератором, он жил на средства богатых людей, которым преподносил хвалебные стихи. Журнал был далек от сатиры, стихотворения издателя, во множестве появлявшиеся на его страницах, носят льстивый характер. Издатель прямо заявлял, что журнал носит легкий развлекательный характер: «Мы уже будем не первые, — пишет он, — отягощать свет бесполезными сочинениями: между множеством ослов и мы вислоухими быть не покраснеем». Основное его содержание занимали переводы, но есть и статьи С. Башилова, В. Петрова, М. Попова, Я. Хорошкевича и некоторых других авторов. Всего вышло 20 выпусков журнала.

Имя издателя еженедельного журнала «Смесь», выходившего с 1 апреля до конца 1769 года, точно неизвестно. Возможно, это был уже упомянутый выше Эмин. Журнал действительно представлял собой смесь, больше половины выпусков состояли из переводов материалов французских журналов 1710–1720-х годов, которые журнал «перекраивал на свой салтык», приближая к русской жизни. В журнальной борьбе издатель «Смеси» держал сторону новиковского «Трутня» и насмешливо выступал против «Всякой всячины». Издателя журнала занимает вопрос крепостного права: «Можно ли считать крестьян разумными людьми?» — задается ироническим вопросом автор и сообщает, что в поисках ответа он обратился к анатомисту, который доказал ему: «простой народ есть создание, одаренное разумом, хотя князья и бояре уверяют противное».

Оригинальный материал носил преимущественно полемический характер и был направлен против других изданий. В качестве примера такой полемики можно привести стихотворение «Эпитафия», написанное на закрытие журнала «Ни то ни се»:

«Не много времени Ни То ни Се трудилось,

В исходе февраля родившися на свет:

Вся жизнь его была единой только бред,

И в блоху наконец в июле преродилась,

А сею тварию презренна быв везде

Исчезло во своем убогоньком гнезде».

Как мы видим из написанного выше, журналы обычно не существовали более года. Тем не менее не нужно думать, что после прекращения публикации новых выпусков они отправились в утиль. Журнальные статьи переписывались вручную и распространялись самиздатом, а то и переиздавались в книжном формате, где под переплетом скрывалась подшивка за весь год (обычно это происходило лет через двадцать после прекращения издания журнала).

После закрытия «Трутня» Новиков, получивший от Екатерины личный запрет на издательскую деятельность, предпринял попытку выпуска журнала через подставное лицо. Этим он в некотором роде повторил трюк самой Екатерины со «Всякой всячиной». В 1770 году появился журнал с названием, намекающим на свою безобидность для правительства, — «Пустомеля», фактическим издателем которого был сам Новиков, так же как и автором большинства материалов. Журнал содержал как литературный раздел, так и новостной раздел «Ведомости», где помещались военно-политические и театральные обзоры.

Просуществовало издание недолго — всего два номера, после чего был запрещено. Несмотря на то что Новиков уже обжегся на темах, привлекающих внимание цензуры, он продолжал публиковать острые сочинения, такие как «Послания к слугам моим: Шумилову, Ваньке и Петрушке» Д. И. Фонвизина:

«Попы стараются обманывать народ,

Слуги — дворецкого, дворецкие — господ,

Друг друга — господа, а знатные бояря

Нередко обмануть хотят и государя».

К 1770 году мода на сатирическую журналистику начала ослабевать, надоела эта затея и Екатерине, которая решила вновь вернуться к театру как способу популяризации и распространения своей внутренней политики. В 1771 году писались и в 1772-м вышли одна за другой на сцену придворного театра пять комедий императрицы: «О, время!», «Именины госпожи Ворчалкиной», «Передняя знатного боярина», «Госпожа Вестникова с семьею» и «Невеста-невидимка» (естественно, ложно-анонимных). В них Екатерина продолжила то, что делала во «Всякой всячине»: высмеивала сплетни, глупость, фанфаронство, невежество, а вместе с тем поместила в текст комедий много намеков на текущие реалии, направленных преимущественно против дворянского либерализма. Пьесы должны были убеждать зрителей, что разумное правительство печется о благе России, а несмысленные прожектеры и критиканы ему в этом препятствуют.

Театральные экзерсисы императрицы вызвали энергичное противодействие Новикова, который приступил к изданию журнала «Живописец», выходившего с апреля 1772 по июнь 1773 года. Он продолжил уже опробованную в «Трутне» игру с императрицей: делая вид, что всерьез не понимает, кто автор екатерининских комедий, Новиков, произнося ряд комплиментов, начинает подсказывать ей цели настоящей сатиры, делая вид, что и сам журнал идет в одном направлении с этими комедиями. Он призывает: «Взгляните беспристрастным оком на пороки наши, закоренелые худые обычаи, злоупотребления и на все развратные наши поступки: вы найдете толпы людей, достойных вашего осмеяния, и вы увидите, какое еще пространное поле ко прославлению вашему осталось. Истребите из сердца своего всякое пристрастие, не взирайте на лица: порочный человек во всяком звании равно достоин презрения» («Живописец», 1772, л. 1).

Новиков не забывал расточать похвалы императрице, помещая в журнал для отвода глаз хвалебные стихи Рубана (издателя «Ни то ни се»), а в промежутках между ними печатая крайне резкие статьи разоблачительного характера.

Программный характер носит статья «Автор к самому себе», в которой представлены сатирические оценки писателей Невпопада, Кривотолка, Нравоучителя, под маской которых угадываются имена В. Петрова, Лукина, Чулкова, Хераскова. По тексту статьи собеседник автора, представляя ему характеристики различных типов писателей, в заключении пугает его беспощадными критиками и призывает оставить мысль о журнале. Но автор отвечает ему одним словом: «Нельзя». И тут раскрывается смысл названия журнала — автор принимает на себя звание Живописца и заявляет, что будет изображать «наисокровеннейшие в сердцах человеческих пороки».

Примечательно, что с «Живописцем» сотрудничали самые разные литераторы, включая даже саму Екатерину II, а также Ф. В. Каржавина, П. С. Потемкина, А. Н. Радищева, В. Г. Рубана, А. П. Сумарокова, М. В. Сушкову, А. И. Фомина, Д. И. Фонвизина. По сути, это был «золотой состав» журналистики рубежа 1760–1770-х гг.

Однако на втором году существования журнала уровень резкости сатиры был значительно снижен, а в выпусках третьего года печатались преимущественно переводные материалы, мало касающиеся критики политической и литературной жизни России. Вероятно, Новикову каким-то образом дали понять, что ему следует проявлять больше осторожности в своей журналистской деятельности. Журнал прекратил свое существование в конце июня 1773 г.

Последним журналом новиковского периода стал «Кошелек», публиковавшийся с июля по сентябрь 1774 года. Всего вышло девять номеров этого издания, концепция которого существенно отличалась от предыдущих журналов Новикова. Если ранее он критиковал современные пороки с позиций общечеловеческой морали, то теперь выдвинул программу возрождения национальных добродетелей. «Отечеству моему сие сочинение усердно посвящается», — писал Новиков на первой странице «Кошелька», намереваясь прославлять в новом издании «древние российские добродетели», порицать дворянскую галломанию.

Само название содержало остроумную языковую игру, раскрывающую его концепцию: в языке XVIII века слово «кошелек» означало не только портмоне, но и сетку, надеваемую на косу, которую носили дворяне, чиновники и солдаты. В программной статье «Вместо предисловия» Новиков писал о «превращении русского кошелька во французский», где «русский кошелек» символизировал старинные национальные добродетели, а «французский кошелек» — внешнюю сторону чужеземной цивилизации, поверхностно усвоенной русским дворянством.

Закрытие «Кошелька», произошедшее, по одной из версий, по требованию французского посла, стало концом первого периода развития русской сатирической журналистики. После 1774 года этот жанр прервался на длительный срок, и его возрождение произошло уже в новых исторических и культурных условиях.

Сатирическая журналистика екатерининской эпохи заложила основы русской публицистической традиции и продемонстрировала возможности литературы как инструмента общественной дискуссии. Парадоксально, но инициатива Екатерины, направленная на укрепление правительственной позиции, привела к формированию независимого общественного мнения и критической журналистики. Этот опыт оказался чрезвычайно важным для дальнейшего развития русской литературы и культуры — он показал, что искусство слова может служить не только эстетическим, но и гражданским целям, становясь голосом общества в диалоге с властью.