Маскарадов здесь нет, все в своих лицах

О русских литературных журналах XVIII века. Часть 1

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Большое значение в искусстве имеет способ выстраивания горизонтальных и вертикальных связей. Каналы, по которым распространяется искусство и организуется коммуникативное пространство между автором и читателем, влияют на модус высказывания произведения. Это особенно значимо для того искусства, которое связано с актуальными для общественной дискуссии темами. Сегодня выстраивание связей разного уровня между акторами культурного процесса и передача информации для нас являются делом естественным и практически непрерывным.

Другую картину мы можем увидеть, если обратимся к XVIII веку, интересному с точки зрения истории литературы. С одной стороны, с культурных последствий петровских преобразований можно отсчитывать начало русской литературы в ее современном понимании. С другой стороны, в связи с интенсивными изменениями литературного языка современному читателю зачастую сложно воспринимать произведения начала и середины века, они звучат непривычно, даже дико, их синтаксис требует напряженного внимания. Выстраивание устойчивого литературного языка, ранжирование его тематических и стилистических уровней требует не усилий отдельных писателей, а наличия литературного процесса. И хотя в своей знаменитой статье Белинский даже в тридцатых годах XIX века писал, что никакой литературы у нас нет, — кажется, что это не совсем справедливо.

К началу XIX века в России имелась достаточна развитая традиция литературных журналов, которые были инструментом распространения произведений и формировали актуальную литературную повестку. Формирование этой традиции, происходившее на протяжении XVIII века, может быть условно разделено на три этапа:

В первой половине века литературные журналы, так же как и сколько-нибудь широкая читательская аудитория отсутствовали. Литературная жизнь по большей части концентрировалась вокруг двора, была по статусу близка к кружкам по интересам. Распространение литературных произведений в таком тесном социальном контексте не требовало специальных изданий, роль инструментов литературной полемики выполняли эпиграммы и памфлеты, критика находила свое место в частных разговорах.

1750–1760-е гг. — первый этап развития журнальной жизни в России, появление печатных органов у культурных институций, первых частных журналов, журналов литературных групп.

Последняя треть XVIII века, значительное расширение читательской аудитории за счет издательской деятельности Новикова, значительный рост числа литературных журналов, усиление общественного статуса литературного труда.

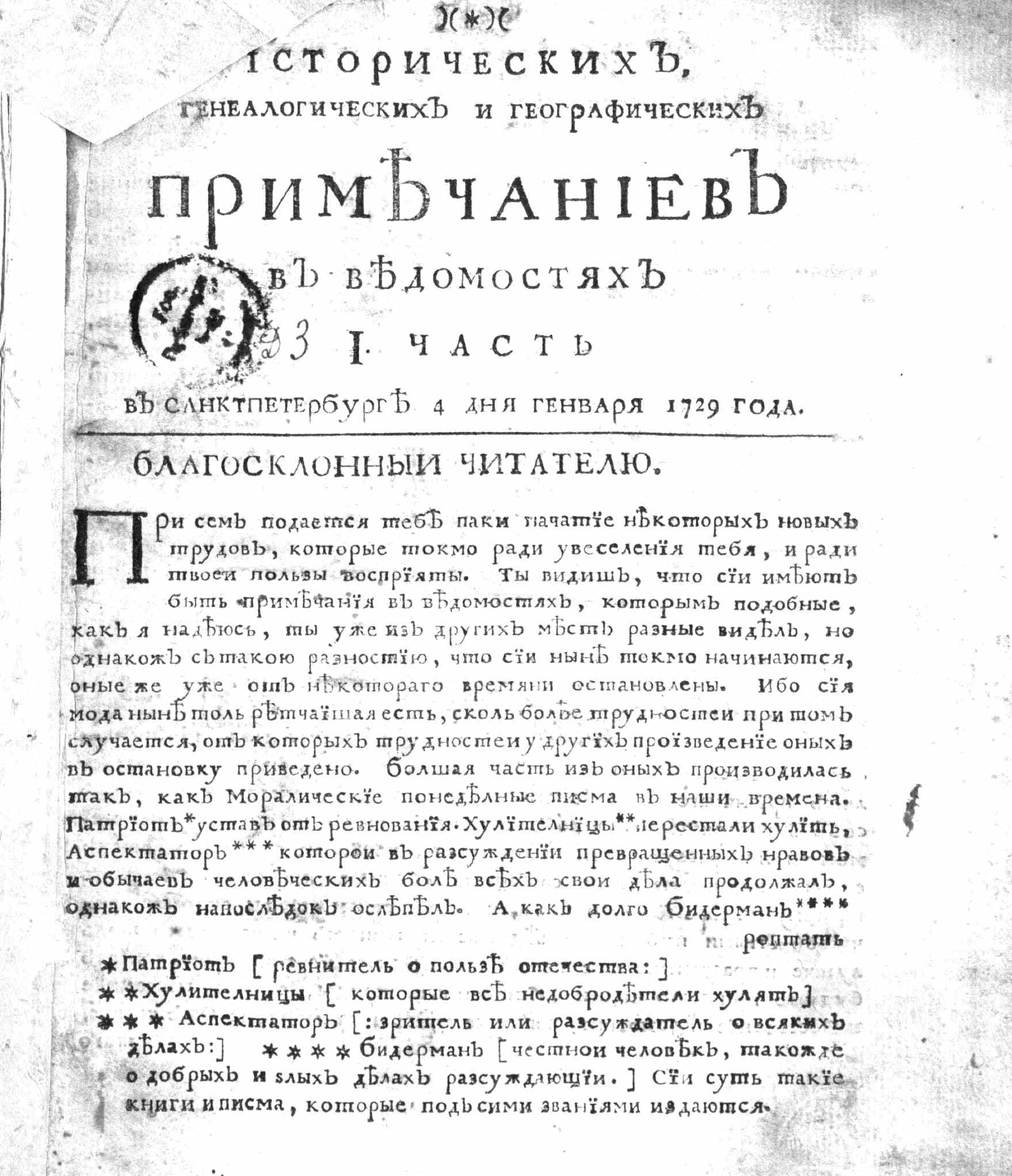

В данном материале мы рассмотрим второй этап по преимуществу, однако нужно дать в качестве вступления и некоторую информацию об истоках журнальной жизни в первой половине века. Возникновение периодической печати может быть отнесено к 1702 году, когда по указу императора Петра I стала издаваться газета «Ведомости». В 1728 году в качестве приложения со справочной информацией к газетным статьям начинают выходить «Исторические, генеалогические и географические примечания», которые со второго года издания приобретают статус отдельного журнала и издаются вплоть до 1742 года. «Примечания» могут быть названы первым журналом в русской культуре, хотя их содержание было не столько литературным, сколько просветительско-идеологическим.

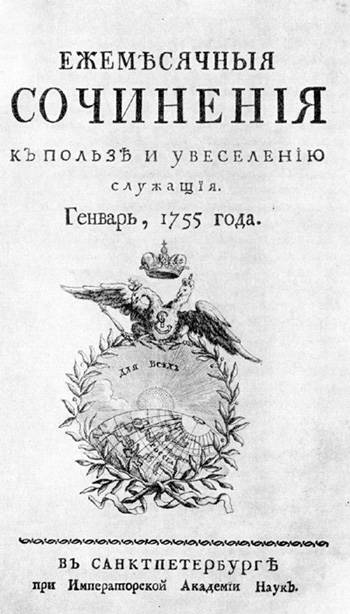

Первой заметной попыткой создания полноценного издания стал журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие», который Академия наук начала выпускать в 1755 году под редакцией историка Герхарда Фридриха Миллера. Издание просуществовало девять лет, выходя тиражом в две тысячи экземпляров — по тем временам весьма внушительным. Журнал давал писателю возможность иметь небольшой, но все-таки литературный заработок. Низкая капитализация литературного труда и зависимость от покровителей волновала многих писателей. Вот Сумароков жалуется Шувалову в письме от 1757 года на отвлекающие его материальные затруднения: «Я время провожу вместо сочинения драм, милостивый государь, в одних только бесполезных двору и обществу беспокойств[ах] и теряю все стихотворные мысли или паче и разум, без чего стихотворцу обойтись не очень легко».

Вокруг журнала стали концентрироваться силы молодой русской интеллигенции. В первую очередь это был Александр Петрович Сумароков, который стремился публиковаться в каждом номере издания и претендовал на ведущие позиции в литературной жизни. За ним последовали молодые поэты — преимущественно выпускники Сухопутного шляхетского кадетского корпуса: Михаил Херасков, Алексей Ржевский, Семен Нарышкин, Андрей Нартов и другие. Журнал стал одним из первых печатных органов для публичной дискуссии и литературных споров, к этому времени уже переросшим масштабы кружков. И. П. Елагин писал в конце своей полемической статьи: «Имяни своего таить я притчины не имею; потому что переводил и прибавлял я шутки, а отнюдь не брани, от которых всякий честной человек отвращение имеет».

Необходимо сказать, что Сухопутный корпус представлял собой учебное заведение принципиально нового типа для России. В отличие от петровских технических школ, ориентированных на получение практических навыков, корпус был направлен на формирование культуры, воспитание «рыцарей» и предполагал большой объем гуманитарного образования. Именно здесь появились первые литературные и театральные кружки. Сумароков принадлежал к первому поколению его воспитанников.

Тем не менее «Ежемесячные сочинения» не могли обеспечить автономность литературных позиций ввиду своего статуса печатного органа государственного учреждения. В Академии наук слишком сильны были элементы импортированной из Германии учености, чуждой социальному типу и кругу интересов молодых русских аристократов. Одновременно Академия оставалась слишком официальным, казенным учреждением для новой независимой дворянской общественности. По содержанию журнала изящная словесность занимала там едва ли не последнее место. Журнал носил скорее научный характер — в нем печатались статьи по истории, астрономии, сельскому хозяйству, и лишь между прочим, в небольших дозах, литературные произведения.

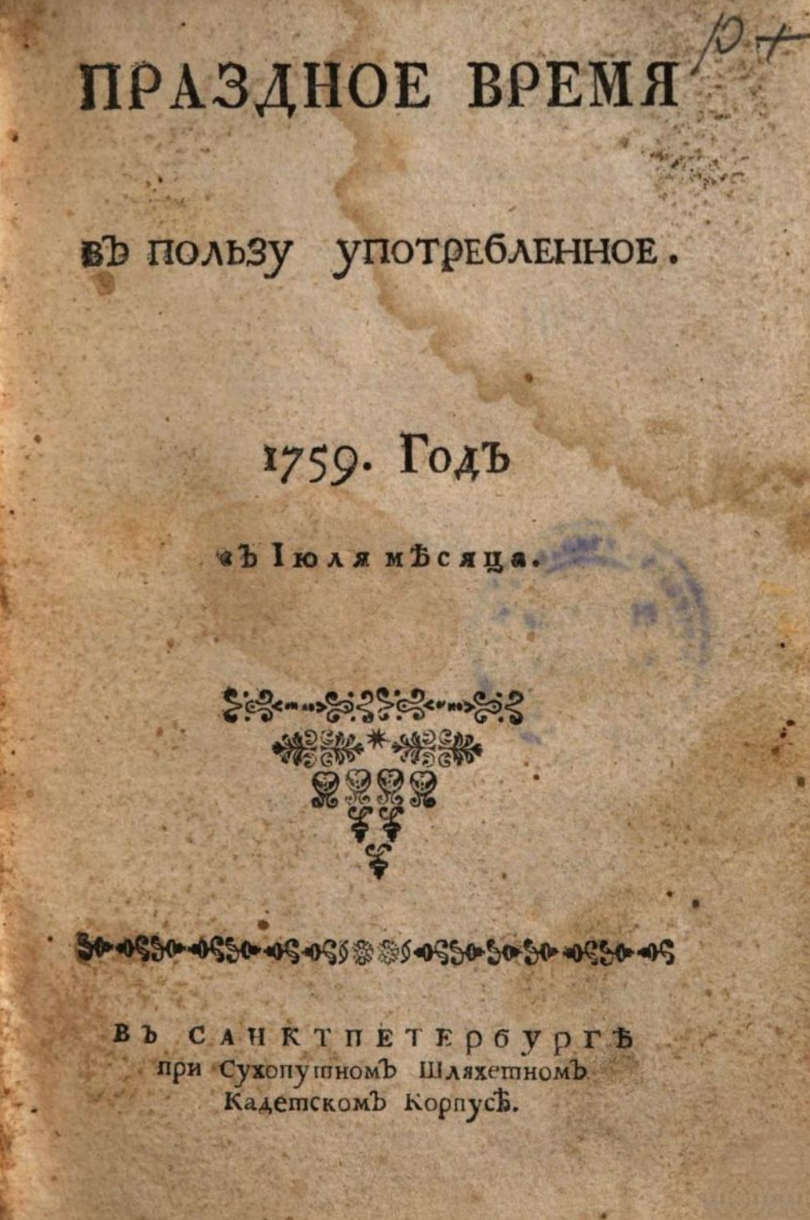

Параллельно с академическим изданием появляется и собственное издание Сухопутного кадетского корпуса, журнал «Праздное время, в пользу употребленное», выходивший в 1759-1760 годах. Его тираж составлял шестьсот экземпляров в первый год и четыреста — во второй. По своему характеру это был прежде всего учебный журнал, где молодые дворяне упражнялись одновременно в российском слове и морали, необходимой российскому дворянину культуры нового типа. Содержание состояло преимущественно из прозаических переводных статей на морально-философские темы, хотя печатались также статьи по ботанике, сельскому хозяйству и военному делу.

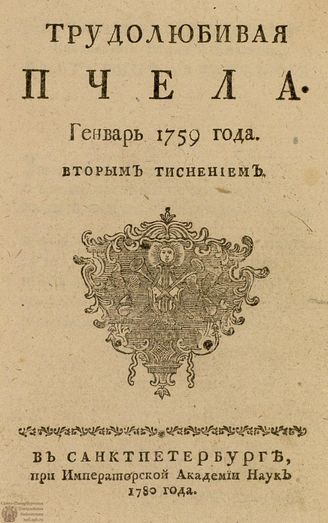

Качественно новый этап в развитии русской журналистики открыла «Трудолюбивая пчела» (1759) — первый частный литературный журнал. Его издателем стал Сумароков, к этому времени директор первого российского публичного театра и один из крупнейших русских поэтов. Журнал издавался на протяжении года, за это время было выпущено двенадцать номеров тиражом по тысяче двести экземпляров каждый. Хотя в работе над журналом принимали участие М. Херасков, А. Аблесимов, И. Дмитревский, Г. Козицкий, А. Нартов, он нес на себе отпечаток единоличной воли своего создателя. Большую часть материала писал сам Сумароков — так, из ста тридцати стихотворений, помещенных в журнале, сто четырнадцать принадлежали ему, а оставшиеся шестнадцать — восьми другим поэтам. Издание представляло собой, по сути, разносоставной сборник произведений Сумарокова с включением работ его учеников.

«Трудолюбивая пчела» имела выраженную идеологическую позицию относительно дальнейшего культурного развития России. О своих взглядах на литературный русский язык Сумароков заявлял прямо: «Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка. Так портился притяжением латинских слов немецкий, испортился польский, который наш, только с некоторою отменою, и так портится немецкими и французскими словами русский». Принципиальную полемику Сумароков вел с Ломоносовым относительно русской поэзии, противопоставляя «торжественно-напряженному стилю» поэзии Ломоносова «ясность мысли и простоту чувств» собственной школы.

Журнал не ограничивался литературными вопросами и затрагивал в том числе острые социальные темы в художественно преломленной форме. Так, в майский номер Сумароков поместил «Разговоры мертвых», где участвуют Слуга и Господин, оказавшиеся в загробном мире. Слуга сообщает, что в «здешней жизни» может высказать все наболевшее, поскольку «маскарадов здесь нет, все в своих лицах». А в декабрьском номере была опубликована статья «Сон, Счастливое общество», рассказывающая о грезах, в которых писатель видел идеальную власть великого человека, неустанно пекущегося о народном благоденствии.

Тем не менее попытка Сумарокова создать полноценный литературный журнал удалась не вполне. Формы литературной жизни предшествующей эпохи не позволили этого осуществить, читательская прослойка была недостаточно широка. Тип писательской личности Сумарокова формировался в пору зарождения литературной жизни в России, рос в традиции, когда писатели творили единолично, не помышляя об объединениях, на литературу смотрели как на почти домашнее дело, не проводя различий между столкновением литературных систем и личными ссорами. Завершался последний выпуск стихотворением «Расставание с музами»:

«Прощайте, музы, навсегда!

Я больше писать не буду никогда.

Трудолюбивой пчелы конец».

Следующий значительный этап в развитии журнальной жизни связан с изданием «Полезное увеселение», выходившим с начала 1760 по июнь 1762 года под редакцией Михаила Хераскова в издательстве Московского университета. Этот журнал, возглавляемый литературной группой учеников Сумарокова, обладал ярко выраженной автономной литературной позицией. По сути, это был первый журнал, выражавший идеологию определенной литературной группы. Как отмечал исследователь Григорий Гуковский, «никаких следов того, чтобы что-нибудь ограничивало свободу действий Хераскова в журнале, нет; наоборот, журнал носит отчетливый отпечаток работы той группы писателей, во главе которой он стоял». Писатели видели в своей деятельности и определенную цель — исправление нравов в России, которое, по их задумке, должно было произойти под воздействием литературы. Рассуждения о пользе, проистекающей от литературных произведений, вообще были популярны в XVIII веке. В качестве характерного примера можно привести выдержки из писем Сумарокова императрице (живой классик выбивает гранты на московский театр):

«Здесь театр надобнее, нежели в Петербурге, ибо и народа и глупостей здесь больше. Ста Молиеров требует Москва, а я при других делах по моим упражнениям один только» (письмо от 4 июля 1769).

«Желал бы я видети в Москве основательной и порядочной театр, а особливо, что здешние нравы великой поправки требуют» (письмо от 26 марта 1772).

«Если угодно Вашему Императорскому Величеству видети в Москве театр, и чтоб можно было приступить особливо к поправлению здешних развратных нравов» (письмо от 30 апр. 1772).

На страницах «Полезного увеселения» печатались И. Богданович, В. Майков, В. Рубан, С. Домашнев, В. Золотницкий, А. Карин, А. Нартов, братья А. и С. Нарышкины, В. Приклонский, А. Ржевский, В. Санковский, Д. и П. Фонвизины и, конечно, сам Сумароков.

Принципиальной особенностью журнала была его ориентация исключительно на изящную словесность. Печатавшиеся помимо стихов беллетристические размышления на моральные темы и философские заметки составляли незначительную часть материала журнала. За первые два года в издании лишь дважды появились прозаические тексты — статьи Ивана Соколова «О комедиях и трагедиях, что они или исправляют, или портят наши нравы» и Якова Булгакова «Рассуждение о том, что словесные науки приносят ли какую пользу в военном состоянии». Кроме того, среди важных для литературного процесса того времени публикаций следует назвать статью «О стихотворстве», содержавшую рефлексию о роли Ломоносова и Сумарокова в русской поэзии и отстаивавшую превосходство второго.

Такая редакторская политика была обусловлена стремлением поднять представление о журнале на более высокую ступень, поскольку поэзия считалась высшей формой культуры. Отказавшись от освещения внешних событий сегодняшнего дня, редакция сочла возможным сохранить журнальный (регулярный) характер издания, выдвинув как основу внутреннюю, идейную и литературную актуальность. К 1762 году журнал пессимистически смотрел на возможность привить аудитории высокую культуру. Издание было закрыто после гибели Петра III и воцарения Екатерины II.

Распад «Полезного увеселения» породил целую серию журналов, насытивших московскую литературную жизнь 1760-х годов. Среди них выделяются «Свободные часы», «Невинное упражнение» и «Доброе намерение».

«Свободные часы» выходили в Москве ежемесячно в 1763 году в университетской типографии под редакцией Михаила Хераскова. Политически журнал поддерживал новую императрицу, а стилистически в некотором роде продолжал прошлый журнальный опыт Хераскова — например, почти каждый номер сопровождала рубрика «Письмо к наборщикам», которая была начата еще в «Полезном увеселении». Содержались в журнале и философские статьи: так, в № 3 Сумароков публикует «Письмо к приятелю», утверждающее материальность мира. Среди авторов — А. Карин, В. Майков, М. Пермский, А. Ржевский, В. Санковский и, собственно, сами Сумароков и Херасков.

«Невинное упражнение» издавал Иван Богданович, воспитанник Хераскова и бывший сотрудник «Полезного увеселения». Журналу покровительствовала президент Академии наук Екатерина Дашкова, также писавшая для издания. Журнал выходил ежемесячно с января по июнь 1763 года и закрылся, когда основные подписчики — императрица и двор — вернулись в Петербург. Программой журнала было смешение «забавного с полезным» при отказе от острой полемики, актуальных политических тем и сатирических произведений. В издании помещались переводы Гельвеция, Вольтера и других европейских авторов, стихи. Прозаический материал содержал рассуждения о счастье, дружбе и умеренности в потребностях.

«Доброе намерение» издавал в 1764 году Василий Санковский в Московской университетской типографии. Характерной особенностью «Доброго намерения» стала его социальная ориентация. Сотрудниками журнала были в основном представители «третьего сословия» — М. Пермской, В. Рубан, А. Вершницкий, С. Веницеев, В. Пустовойтов. Большинство из них в той или иной степени являлись учениками Хераскова, что заметно по влиянию его поэтики в публиковавшихся элегиях, анакреонтических стихах, эклогах и идиллиях. Журнал прославлял Екатерину II и был наполнен преимущественно стихотворениями самого издателя и переводами, связанными с входившей тогда в моду пасторальной тематикой. Печатались переводы новелл Мазуччо и Боккаччо, статей из английского сатирического журнала «Зритель». Сатира присутствовала, но не касалась серьезных культурных или политических тем, ограничиваясь обличением низких литературных жанров и необразованности молодежи.

Рассмотренный период 1750–1760-х годов представляет собой важнейший этап в становлении русской журналистики и литературного процесса в целом. Именно в эти годы были заложены основы той развитой традиции литературных журналов, которая к началу XIX века стала неотъемлемой частью русской культурной жизни. От академических «Ежемесячных сочинений» до частной «Трудолюбивой пчелы», от элитарного «Полезного увеселения» до демократически ориентированного «Доброго намерения» — каждое издание внесло свой вклад в организацию литературного процесса.