Микки-Маус с хлебом-солью

Уолт Дисней в советском киноведении: 1940–1990-е годы

Продолжаем разговор о том, как писали об Уолте Диснее в Советском Союзе и чуть-чуть после него: от требований «реализма» к таблоидным разоблачениям, не минуя телемост героев «Спокойной ночи, малыши!» с персонажами «Маппет-шоу». Как разговор об Уолте Диснее превратился в разговор о массовой анимации вообще, рассказывает анимационный критик Марина Беляева.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

В предыдущей части мы выяснили: до первой половины 1940‑х отношение к Уолту Диснею в СССР было двояким. Партийное руководство восторгалось его анимацией и мечтало перенять ее стиль и образность (этой мечтой во многом обязан появлению «Союзмультфильм»). Аниматоры и первые российские анимоведы, напротив, доказывали, что претворить это в жизнь невозможно. Во второй половине 1940‑х все изменилось.

Во время Второй мировой войны Уолт Дисней открыто поддерживал советских солдат — жест, идеально вписывавшийся в образ «доброго гения», который еще в 1935 году получил премию Первого московского кинофестиваля. Но по мере охлаждения отношений с США тон советской прессы в адрес «великого сказочника» резко изменился. Журналисты обратили внимание на забастовки аниматоров студии Disney, начавшиеся еще в начале десятилетия. 8 декабря 1947 года вышла заметка «Американское кино на службе реакции», в которой говорится следующее:

«Давно порвал с прогрессивными кругами Уолт Дисней. За последнее время он не выпускал новых картин. <...> Ему потребовалось много времени для того, чтобы найти других работников, согласившихся делать его реакционные картины».

Вновь звучит мотив «диснеизации» советской анимации. Михаил Белявский в статье «Искусство мультипликации» от 30 сентября 1948 года в «Вечерней Москве» замечал:

«В активе советской анимации немало хороших, полезных и интересных фильмов; однако в целом этот вид кинематографии не избежал в своем развитии серьезных ошибок. Главной из них было подражание работам американского художника Уолта Диснея. Некоторые наши мастера пытались насильственно втискивать советское содержание в органически чуждую ему форму. „Американизированные“ свинки, зайчики, волки и медведи, утки и гуси стали персонажами русских сказок во многих мультипликационных фильмах, в которых стандарт и графическая нивелировка подменили поиски художественно полноценных образов».

|

Вечерняя Москва, газета Московского городского комитета ВКП(б) и Моссовета, 30 сентября, 1948, № 232 (7514) |

Еще раньше, 15 июня 1945 года, Сергей Образцов констатировал в рецензии на фильм «Бэмби»:

«Вкус Уолта Диснея-художника гораздо хуже Уолта Диснея-режиссера».

Однако в Советском Союзе, помимо Образцова, нашлось не так уж много критиков «Бэмби». Здесь важно и то, что копии фильма были подарены Советскому Союзу в знак поддержки и дружественных намерений. Советский археолог и нумизмат Александр Федоров-Давыдов так анализировал работу мастера в статье, опубликованной 31 декабря 1945 года в «Искусстве кино»:

«Локальным цветом хорошо умеет пользоваться Дисней в своих цветных мультипликациях. <...> В пределах этого стиля <...> идущего от американской цветной детской книжки, Дисней пользуется и условностью, и локальностью цвета. Он строит свои кадры на определенном цветовом ритме, как цветовую композицию, учитывая ее смысл и эмоциональное звучание».

Насколько это мнение не похоже на слова Ходатаева! Однако доброжелательное отношение к Диснею встречалось все реже. В новостях мирового кино в «Советском искусстве» от 26 апреля 1946 года можно встретить такой пассаж:

«В своем последнем фильме „Пиноккио“ Уолт Дисней отдает дань модному течению сюрреализма».

Очевидно, рецензент не очень представлял, о чем картина, — что неудивительно, поскольку на тот момент обмен культурной продукцией между Америкой и СССР остановился.

|

К 1950‑м годам в СССР сложилась собственная школа анимации, уже не пытавшаяся механически копировать диснеевскую манеру, как в 1930‑е. В ранние 1940‑е вышли «Лиса, заяц и петух», «Сказка о царе Салтане», «Орел и крот», «Песня о Чапаеве», «Зимняя сказка», «Пропавшая грамота», «Теремок», «Лиса и дрозд», «Песенка радости», «У страха глаза велики». В 1947 году «Конек‑Горбунок» Иванова‑Вано получил Специальную премию жюри IV Каннского кинофестиваля. После этого мультфильмы посыпались как из рога изобилия. Ленты нередко создавались в технике ротоскопирования (Дисней применял ее в «Белоснежке и семи гномах»), но их отличало мягкое сближение сказочной иллюстрации со стилистикой газетных и журнальных карикатур — особенно заметное в работах Евгения Мигунова. На фоне оформления собственного стиля в СССР развернулась идеологическая борьба с Голливудом.

Советские люди не знали, что глава студии The Walt Disney писал в ФБР доносы на сотрудников, конкурентов и посторонних, — это станет предметом обсуждений лишь в ранние 1990‑е. В годы холодной войны для критики «неугодного автора» находили другие поводы — прежде всего, нереалистичность. Так, в статье П. Московского «Советские фильмы за рубежом» в «Искусстве кино» от 31 мая 1953 года говорится:

«Зарубежная печать и зрители отмечают, что советские мультипликационные фильмы несоизмеримо превосходят диснеевскую продукцию как по своим высоким моральным качествам, так и по художественному совершенству, по технике мультипликации. Большим достижением наших рисованных картин зарубежные зрители по праву считают реалистический показ человеческих образов, в то время как Дисней остается в плену карикатур, нарочито уродливых, неестественных фигур, совершающих нелепые движения и действующие в нелепых положениях».

В статье С. Сергеева «Сценарий рисованного фильма-сказки» в том же «Искусстве кино» от 30 апреля 1954 года мы читаем:

«Герои диснеевских Наивных симфоний — Микки-Маус, гусь Дональд и другие, — несмотря на внешнее жизнеподобие отдельных их поступков, не выражают существенных сторон действительности, уводят от правильного понимания жизни. <...> Но антиреалистическая суть диснеевских фильмов состоит не в том, что их содержание высказано иносказательно, что в них деформируют внешний облик действительности и ее представителей, а в том, что посредством иносказания, деформации искажается смысл жизненных явлений. <...> В „Белоснежке“ андерсеновская сказка превращается в сладкую мещанскую идиллию, а в „Бэмби“ оклеветан человек, изображенный как разрушительная сила, уничтожающая гармонию природы».

Не скупится на выражения Альберт Кан в заметке «Чему учит детей Голливуд», напечатанной в «Искусстве кино» 31 июля 1954 года:

«Мультфильмы превратились в кровавое поле сражения, на котором одичавшие и безжалостные создания преследуют и калечат друг друга или с садистской яростью разрывают на части».

Впрочем, были и более взвешенные высказывания, пускай и не лишенные язвительности. Чаще всего они принадлежат киноведам. Семён Гинзбург в статье «Когда художник ищет» в «Искусстве кино» (30 ноября 1957 года) писал:

«Диснею волшебный сказочный сюжет служит поводом для развертывания мультипликационных графических трюков-„гэгов“. <...> Сами же образы принцессы и королевы [имеется в виду, конечно, „Белоснежка и семь гномов“. — Прим. журналиста] охарактеризованы внешне, банальны и несут в себе черты дурной сентиментальности и мелодраматичности».

|

Уолт Дисней в 1955 году |

В 1960‑е напор критики в адрес Диснея и его анимации заметно стихает. Но для советского государства он по‑прежнему символизировал ненавистный частный капитал, а для советских экспериментаторов — массовую коммерческую анимацию, чуждую их поискам. Хотя многие из них выросли на ранних диснеевских мультфильмах и вспоминали их с теплом, поворот кумира к «беззубой» коммерции они пережили болезненно. Похожие чувства разделяли и прогрессивные круги США вместе с хиппи, но страна оставалась традиционалистской и предпочитала телевизор и комфорт. Зато анимация стран соцблока пошла иным путем: она осваивала выразительные средства, далекие от диснеевских, и сближалась с эстетикой другой крупной американской студии — UPA; ее лидера Джона Хабли в эпоху маккартизма обвиняли в коммунистической пропаганде, что лишь усиливало симпатии к талантливому, пусть и несопоставимому с магнатом Диснеем по масштабу художнику.

Красноречива статья «Довольно мультштампов!» Д. Бабиченко в «Искусстве кино» от 31 октября 1961 года. В ней вновь недобрым словом поминается одержимость советских художников диснеевской анимацией в 1930-е:

«Плохую услугу нам оказала многолетняя влюбленность в творчество Уолта Диснея. Еще сейчас и манера, и методы одушевления персонажей находятся в плену диснеевских стандартов <...> Мы заимствовали у Диснея не только творческие приемы, но и многое в построении технологического процесса».

31 мая 1962 года состоялся Круглый стол аниматоров — регулярное мероприятие, на котором обсуждались успехи, проблемы и перспективы советской анимации. На них выступали ярчайшие представители жанра. Заслуженный режиссер и теоретик кино Сергей Юткевич сообщил следующее:

«Недавно за рубежом выпущена книга „Мультипликация после Диснея“. Авторы ее ни словом не обмолвились о работах советских мастеров. И надо сказать, что дело здесь не только в том, что мы сами мало пропагандируем свое искусство, но и в том, что мы долгое время были „заражены“ Диснеем, и только теперь начинаем выпутываться из этого „тяжелого заболевания“. На первых порах Дисней был безусловно прогрессивным явлением в искусстве мультипликации, но впоследствии он стал ложиться тяжелым грузом на всю нашу работу. <...> Дисней в музыке нас обогнал, это одна из самых сильных сторон его картин, и дело здесь не только в Стоковском, а в удивительной точности совпадения зрительного образа со звуковым рядом. Нам сейчас нечему учиться у Диснея в области изобразительной, но тому, что он делает в области звука, поучиться надо».

Как мы видим, критика стала значительно мягче и корректнее, хотя сам факт ее наличия несколько удивляет, поскольку советская анимация уже третье десятилетие как уходила все все дальше от диснеевского стандарта короткометражек. При этом советская критика не утратила связи с западным контекстом аниматографа. 31 декабря 1964 года в «Искусстве кино» появляется рецензия режиссера и сценариста Анатолия Карановича на книгу Робера Бенайуна «Рисованная анимация после Уолта Диснея». Автор констатирует:

«История Диснея — это история магната, ежедневно выбрасывающего на мировой рынок множество уток в морских костюмах, белок в рабочих халатах, свинок-пианисток, кур-сопрано и морализирующих мышек».

Каранович последовательно разбирает методы Диснея:

«Чтобы добиться наибольшего сходства рисованных персонажей с живыми людьми, Дисней был вынужден начать снимать свои фильмы с живыми актерами, затем переводить их движения на целлулоид, изменив немного черты <...> Этот-то метод и завел мультипликацию в тупик. <...> ...беда Диснея стала в значительной мере и бедой советской мультипликации, если не всей, то очень многих мастеров. Как часто мы видели картины, в которых рисованные персонажи были до удивления похожи на ожившие фотографии известных актеров. <...> Потребовалось много времени, чтобы советская мультипликация преодолела эту „диснеевщину“, сковывающую творческие силы наших мастеров».

Очевидно, что «диснеевский период» для Карановича не кончается в 1930-х, а продолжается вплоть до 1950-х.

И все же во второй половине 1960‑х диснеевская магия словно снова завладела умами. На показе «Союзмультфильма» Фёдор Хитрук неожиданно похвалил Уолта Диснея за то, что в советской системе кинопроизводства считалось чуждым, — поиск целевой аудитории и работу с фокус‑группами.

«...[Уолт Дисней] был не только крупным художником, но и трезвым реалистом. Начиная свое дело, он в первую очередь задумался о том, что имеет успех у публики, и, исходя из этого, выпустил своего Микки-Мауса, организовав ему спрос и предложение. Уолт Дисней, как правило, испытывал фильмы на публике и, расшифровав кардиограмму зрительской реакции, делал соответствующие выводы».

|

Звезда Микки Мауса на Аллее Славы в Голливуде |

Это утверждение, прозвучавшее вне критического контекста, кажется невероятным — особенно от такого мастера авторского кино, как Фёдор Хитрук. Но именно оно стало главным высказыванием о Диснее на том показе, помимо сетований И. Гурвича на то, что украинские аниматоры попеременно копируют стиль «Союзмультфильма» и Уолта Диснея.

30 июня 1968 года вышла статья киноведа Сергея Асенина «Мудрость вымысла». Она не имеет ничего общего с одноименной книгой, которую Асенин выпустит в 1983 году. В статье он сделал то, чего прежде никто не делал: рассмотрел разные методы анализа в исследовании творчества Уолта Диснея.

«Французский искусствовед Робер Бенанун в книге „Мультипликация после Уолта Диснея“ объясняет [обновление в европейской анимации] торжеством ломаной линии над округлостью Диснея, угловатого над сферическим, плоского над объемным. Однако такой формально стилистический подход к анализу существенных перемен в целой области художественного творчества по меньшей мере наивен».

Асенин также был одним из первых, кто вспомнил о легендарной статье Эйзенштейна:

«Высоко оценивая мастерство Диснея в создании сложного ритмико-выразительного соответствия между музыкальным и изобразительным образом и отмечая, что „Дисней в этом неподражаем“, С. Эйзенштейн одновременно подчеркивает, что, когда этот „единственный мастер мультипликации“ перешел к цвету, что цвет у него „не работает“ музыкально, даже в „Бэмби“».

В 1968 году вышла биография великого аниматора. Эдгар Михайлович Арнольди — один из ведущих киноведов СССР, сценарист и исследователь американского кино от Мака Сеннета до направлений 1960‑х; он писал историю раннего советского киноведения и участвовал в сборниках о кино Италии. Его интерес к Диснею кажется неожиданным лишь на первый взгляд: об анимации он писал редко, но интересовался ею глубоко, а Дисней — ключевая часть его главной темы, американской культуры.

«Жизнь и сказки Уолта Диснея» — подробная история профессионального становления Диснея, а не его частной жизни, что выгодно отличает книгу от западных аналогов, тяготевших к сенсационности. Это и признание в любви человеку, повлиявшему на детство не только американских, но и советских зрителей. Газетная критика упрекала книгу в сухости, хотя непонятно почему: стиль Эдгара Михайловича заметно свободнее, чем стиль монументального труда Сергея Эйзенштейна.

Рассказ Арнольди представляет невероятно продуктивного юношу, который проделал путь с самого низа до магната медиаимперии. Это история успеха и приходящей с ним деградации, проявлявшейся по мере того, как его Уолт становился популярнее. Одна из последних глав, «Курс не меняется», подводит черту под идеей книги:

«Это вполне стерильная повседневная духовная пища, преподносимая миллионам американцев. Она немного пресновата, но зато не обжигает острыми пряностями и приправами, не вызывает изжоги, пригодна для зрителей в возрасте от семи и до семидесяти лет. <...> Фильмы Диснея проповедуют благопристойнейшие идеалы: почитание родителей, добросердечие к животным, любовь к родной стране, ее природе (и, заметим еще в скобках, к американскому образу жизни). <...> Дисней не прокладывает путей новейшим направлениям в киноискусстве. Но в нем нет однообразия, монотонности. Его продукция широка и охватывает как тематику прошлого, так и современность, романтические приключения и обыденную повседневность, драму и комедию, документы жизни и природу, мультипликацию».

Это было одно из самых светлых, искренних, но вместе с тем и жестких прощаний с ушедшим из жизни двумя годами ранее Уолтом Диснеем. Увы, в Америке это прочесть было невозможно.

|

Фото: Mozer17 |

В 1970‑е о Диснее писали мало. Ранние фильмы помнили лишь старожилы: их почти не показывали, а новые были недоступны даже профессионалам. Пресса ограничивалась ленивыми обзорами официальных событий вокруг Диснейленда; к восьмидесятым тон приобрел сальную сенсационность — особенно на фоне финансовых проблем The Walt Disney Company. Анализа работы студии почти не вели: изредка лишь отмечали ее застой. Вот что сообщала Ф. Маринина в сотом номере «Советской культуры» от 1973 года («Юбилей без юбиляра»):

«После смерти Уолта Диснея основанная им студия продолжает регулярно выпускать новые фильмы, но не всегда уже выдерживает конкуренции на международном рынке мультипликаций. Ее ленты стали более статичны, в них меньше выдумки, скучнее трюки, банальнее сюжеты».

В 1980-е о конкретных фильмах Disney заговорили — причем сразу в резко негативном ключе. Типовая заметка в «Советской культуре» живописала «ужасы» американского аниматографа следующим образом:

«В будущем году планируется выпуск на экраны полнометражного мультипликационного фильма „Черный провал“ [имеется в виду мультфильм „Черный котел“. — Прим. авт.], постановка которого обойдется в 20 миллионов долларов. „Черный провал“, — самодовольно заявил продюсер Джо Хейл, — это настоящий фильм ужасов. Зрители будут лезть под кресла от страха. Наш главный персонаж, Рогатый Король, соединил в себе черты Чингисхана и Гитлера. В отличие от скорее комических, чем внушающих страх „отрицательных“ персонажей Диснея, он — негодяй до мозга костей... <...> ...после показа по телевидению печально известной ленты Чимино „Охотник на оленей“ около тридцати человек стали жертвами игры в так называемую русскую рулетку. И кто знает, не окажут ли новые картины „Дисней Стьюдиоз“, насыщенные „электронными ужасами“, аналогичное воздействие на аудиторию».

В 1985 году вышла книга Эдуарда Розенталя «Парадоксы протеста. Очерки о молодежи Запада». Ее содержание вполне ожидаемо: критика хиппи, сексуальной революции, сектантства, комиксов, рок‑музыки. Примечательно, что это совпало с аналогичной волной в США, обостренной сатанинской паникой. Но, в отличие от американских «коллег», Розенталь проезжается и по Диснею:

«Микки-Маус стал символом Америки. Понятным и доступным всем, даже тем, кто еще не знал или плохо знал английский язык. Однако, помогая стандартизации американской нации, Микки одновременно исполнял роль разрушителя культурных ценностей, привнесенных эмигрантами из самых разных стран. Примитивный эталон способствовал появлению примитивной культуры. <...> ...так называемая массовая культура, разрушающая национальные культуры Франции, Англии, Италии, обязана маленькому мышонку с ушами-лопухами...»

Предпринимались и попытки анализа цветовой семантики диснеевских фильмов. Правда, довольно спорные:

«Так, во всех его фильмах и РЛ [рисованная литература, иными словами комиксы] красный обозначает злобу, ярость; коричневый — жадность; светло-серый — страх; темно-серый — отчаяние и депрессию; серо-зеленый — обман, мошенничество; розовый — аффектацию; оранжевый — гордыню; голубой — тайну».

Советский зритель мог вспомнить Микки в красном плаще в «Фантазии», добрых гномов в коричневых рубахах из «Белоснежки» или темно-серого кита Вилли из короткометражки «Вилли — поющий кит» и удивиться такой трактовке.

Но не у всех был настолько критичный настрой к наследию Диснея. В интервью 1981 года Иванов-Вано подчеркивает особенную роль диснеевских произведений в жизни советских детей:

«Это несомненно большой мастер, маг и волшебник в мире мультипликации. <...> В то время все мы были в восторге от Диснея, восхищало виртуозное мастерство одушевления персонажей, пластичность их движения, стремительный ритм и динамика его картин, умелое сочетание цвета, музыки и других элементов мультфильма».

Но, впрочем, режиссер тут же добавляет:

«Однако мы отнюдь не всем восхищались в диснеевских фильмах, да и художественный вкус в них нередко оставлял желать лучшего».

Интересное обсуждение провели аниматоры Борис Степанцев и Алексей Ханютин в «Искусстве кино» от 31 августа 1981 года («Мультипликация и зритель»):

«Сейчас Дисней уже выглядит несколько слащавым и сентиментальным. Хотя в последние годы в западной мультипликации наметился некий ретропроцесс, снова повеял рождественский, буколический ветерок, который, похоже, связан с ностальгией по старым-добрым временам Уолта Диснея [Предположение звучит особенно странно в 1981 году, когда в Америке выходят „Хэви-металл“, „Темный кристалл“ и „Поп Америка“. — Прим. авт.] ...[Дисней] был пионером не только в области анимационной техники. Он первым в мультипликации вывел и применил безотказную формулу массового интегрального успеха. В „Белоснежке“ смесь волшебной сказки и сиропной голливудской мелодрамы Дисней помножил на смесь газетной карикатуры, немецкой лубочной картинки и сентиментальной рождественской открытки, то есть опять-таки на самые традиционные формы массовой графики, которые получили распространение еще до рождения кинематографа».

Вторая половина 1980-х прошла под знаком сближения СССР и США. Этому способствовали перестройка и очевидная невозможность изъять американскую культуру из советской (хотя попытки продолжались). Иногда отношения приобретали оттенок заискивания перед «старшим братом», но взаимное притяжение помогло — пусть и временно — восстановить связи. Это коснулось и детской телесреды: в 1988 году прошел телемост между Хрюшей, Каркушей и другими героями «Спокойной ночи, малыши!» и персонажами «Маппет-шоу» — лягушонком Кермитом и Мисс Пигги. Передачу назвали «Free to be... a Family». Ближе к 1990‑м тот же состав «Спокойной ночи, малыши!» отправился в Америку, чтобы сняться в одном из эпизодов «Mister Rogers’ Neighborhood»: там Хрюша познакомился с тигренком Дэниелом под управлением Фреда Роджерса, любимца американских детей.

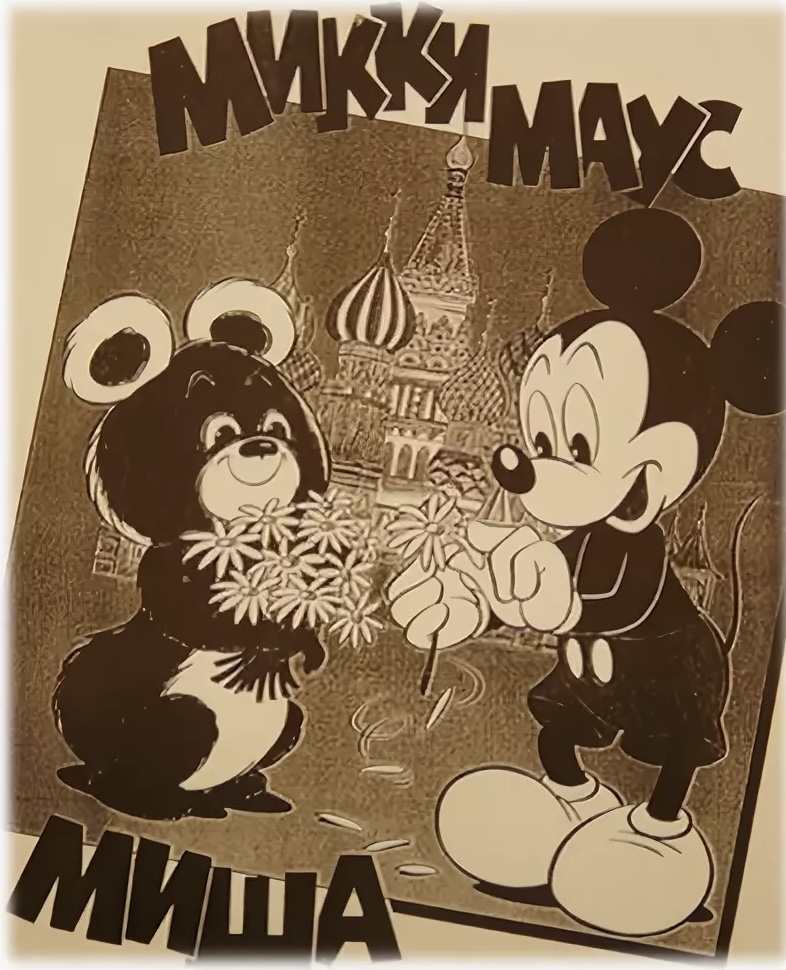

В 1988 году произошло еще одно важное событие: в СССР прибыла делегация студии The Walt Disney во главе с Роем Диснеем, племянником Уолта. Это был первый официальный визит Микки-Мауса в Россию — и далеко не последний. К визиту приурочили двухнедельный фестиваль диснеевского кино в кинотеатре «Иллюзион». Детям раздавали брошюры «Микки-Маус» издательства «Физкультура и спорт» — с биографией Микки и Уолта Диснея и комиксами о культовых маскотах студии. Праздник получился настоящим: казалось, десятилетия неприязни, скепсиса и открытой вражды к продукции студии Disney остались позади.

|

Газеты выпустили множество материалов о визите и об истории The Walt Disney Company. Перечислить их трудно, но общее настроение передают заголовки: «Микки-Маус станет говорить по-русски», «Микки-Маус в Москве», «Здравствуй, Микки-Маус!» и другие. Вот пара избранных цитат:

«Он шагнул на трап и удивленно вскинул руки: внизу навстречу шли, приплясывая, герои детских книг и популярных телепередач. Во главе шествия шагал Микки с хлебом-солью».

«Микки и русский медвежонок Миша дружески приветствуют друг друга — может быть, не в последнюю очередь потому, что их имена — Микки и Миша — ласковые, уменьшительные формы одного и того же „взрослого“ имени».

После этого мероприятия отобрали делегацию детей для поездки в Диснейленд. Вполне закономерно, что столь широкий жест улучшил отношения между СССР и США в кинопрокате, но не надолго: скоро не стало самого Союза.

Хотя в годы становления Российской Федерации «пиратки» с диснеевскими мультфильмами в переводах Гаврилова и Володарского расходились так же стремительно, как классические боевики, реального сотрудничества со студией Disney не сложилось — ни у разорившихся российских студий, ни у прокатных фирм, фактически заменивших собой киноотдел Министерства культуры. Киноведы выживали за счет преподавания и сторонних заработков, а газеты либо рецензировали новинки, не доходившие до российских экранов, либо смаковали неудобные биографические подробности жизни Уолта Диснея. Как раз кстати вышла тенденциозная книга Марка Элиота «Уолт Дисней. Темный принц Голливуда». Исчерпывающее представление о ней дает анонимная заметка «Уолт Дисней — стукач? фашист? бабник?» в газете «Ласковый май» от 5 января 1991 года, где упоминается «гарем наложниц» аниматора и гомоэротические интерпретации его работ:

«Может быть, вовсе не случайно, что Мышонок так никогда и не женится на Микки... [Вероятно, имелась в виду Минни, подружка Микки-Мауса, но формулировка в итоге получилась запоминающейся. — Прим. авт.]».

Другая, уже авторская, заметка Н. Долгополова в «Комсомольской правде» носила завораживающее название: «Был ли Микки-Маус агентом ЦРУ?». Позже выйдет книга «Интимная сексуальная жизнь великих людей»: увы, в ней будет опровергнуто предположение Марка Элиота о гареме любовниц, и вообще в ней нет ни интимности, ни сексуальности. В главе про Диснея лишь констатируется, что он был женат и имел детей.

На этом поток специфического позднесоветского контента заканчивается. Более глубокие и разносторонние исследования появятся позже — в 2000‑х и 2010‑х годах; некоторое количество выйдет и в 2020‑е. Параллельно будут опубликованы и сальные книги о темных сторонах жизни маэстро, и мотивирующие биографии, сосредоточенные не на творчестве, а на «пути успеха»; хлынет поток переводной литературы.

Опыт рассмотрения того, как диснеевская анимация преломлялась в советском киноведении, открывает череду разнородных голосов: вдумчивые разборы соседствуют с идеологическими выпадами и газетной сенсацией. Этот корпус фиксирует, как менялся язык разговора о массовой культуре: от восхищения к подозрительности и далее к профессиональному чтению источника. В нем виден не только сам Дисней и его работы, но и траектория развития нашего общества.

Первую часть статьи об Уолте Диснее в советском киноведении читайте здесь.

Фото в начале материала: Галина Кмит/«Исторические фото»