Мера человеческой свободы

Читательская биография поэта Михаила Сухотина

Поэзия Михаила Сухотина ассоциируется прежде всего с постконцептуалистским направлением, в котором он самостоятельно продолжает линию Всеволода Некрасова, работая с разными речевыми регистрами и самой фигурой говорящего. Тематика его произведений обширна — от изобретения Поповым радио до войны в Чечне, а устройство текстов вызывает эмоциональные споры о том, стихи ли это вообще. Диана Гулина попросила Михаила Александровича рассказать о своем читательском опыте — от советских изданий детских сказок до самиздатовского Платонова, — а также о жизни и смыслах неофициального искусства, активным участником которого он стал начиная с советского времени.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Кем были ваши родители? Какие книги были у вас дома? Что любили читать в детстве?

— Родители мои технари. Мама была химиком, научным работником, папа мой — профессор физико-химических наук. Он жил в Питере, где я и родился. Когда мне было два года, мама с папой развелись, и мама меня увезла в Москву, и я жил все время с тех пор в Москве с бабушкой и мамой.

У моего отца была коллекция неофициальной живописи. В основном питерские авторы. Были стерлиговцы, например Юрий Гобанов, Геннадий Зубков. Когда отец ушел из этой жизни, у меня осталась часть его коллекции, я ей очень дорожу. Потом там был художник Николай Любушкин, Евгений Михнов — известный абстракционист питерский…

В доме моего отца также бывали люди, которые действительно повлияли на мои интересы. Первый из них — Анатолий Анатольевич Александров. Вы знаете, кто это?

— Нет.

— Он был правообладателем архива Хармса. И он всячески пытался как-то что-то издать и продвинуть, не только «детского» Хармса… Но он был человек осторожный, советский, очень и очень боявшийся всяких возможных последствий. Короче говоря, ему это не удавалось. Он вообще замечательный был. Мы вели интересные разговоры об архивах, о литературе, обо всем этом. Тогда же еще мало кто вообще был издан из тех, кого мы сейчас хорошо знаем.

Он был дружен с Валерой Абрамкиным, моим другом. Первый Хармс, который был издан, это был самиздатский Хармс. Он так и назывался, был прямо термин — «абрамкинский Хармс». То есть его Валера Абрамкин издал, просто перепечатав на машинке какое-то количество экземпляров. Это был хороший, полный Хармс, не совпадающий во многом с «Полетом в небеса» (впоследствии изданная книга, составленная Александровым). «Абрамкинский Хармс» был издан как результат работы над материалами, предоставленными ему Александровым. Просто Абрамкин очень интересовался Хармсом. Они специально приехали в Питер с Катей Гайдамачук, его женой, познакомились через Алису Порет с Александровым, Абрамкин получил разрешение и как бы даже личную доверенность на то, чтобы работать с архивом.

Валерино издание было раньше мейлаховского, предваряло его. Аня Герасимова вспоминает, что первый Хармс, которого она получила для работы, был «абрамкинский Хармс». Частично у меня есть его оглавление. Полный машинописный экземпляр есть у Герасимовой и точно у Лени Тишкова.

И еще был такой человек в доме моего отца — Борис Александрович Ротенштейн. Он был режиссером независимого театра в Питере. Они первые поставили «Мастера и Маргариту» вообще в России. В перестройку он уехал в Испанию, и мы с ним потом увиделись уже в Барселоне. Он там живет, у него там целая театральная труппа, и, кроме того, он там преподает.

Борис Александрович тоже популяризировал Хармса, когда о нем еще очень мало говорили. Он приходил в дом моего отца и читал «Инкубаторный период», и это было совершенно незабываемо. Он именно артист и режиссер. Вот эти два человека — Александров и Ротенштейн — действительно, повлияли очень сильно.

А вот книги детства… Мама читала мне «Винни-Пуха». Я до сих пор помню эти интонации. То, как мама читала, срослось с этим текстом. Сейчас я во многом, когда работаю с детьми, исключительно этими интонациями воспринимаю книгу. Затем я читал Пушкина. Потом сказки (кстати, и сборник, составленный Андреем Платоновым).

И вот, наверное, неожиданно будет. Я хорошо помню первую книгу, которую прочитал сам, совсем сам. Это был акт, я даже не знаю, какого-то присвоения текста. Это были стихи. Стихи Эдгара По. Это была книга с орнаментом вдоль корешка, очень-очень известное издание конца 1950-х. И я вот хорошо помню эти названия. Это были переводы, по-моему, Брюсова, Николая Чуковского и кого-то еще. «Улялюм», «Аннабель Ли», «Колокола», «Ворон» — вот эти стихи навсегда запомнились.

Еще была одна книга, кстати, тоже с характерными контекстуальными связями. Это была книга с двумя сказками Михаила Лоскутова: «Рассказ о говорящей собаке» и «Волшебная палочка». Замечательная совершенно книга, маленькая, тоненькая, с портретом главного героя на обложке, его звали доктор Каррабелиус. Потом выяснилось, что Лоскутов был другом Юрия Владимирова. А Юрий Владимиров был обэриутом, дружил с Хармсом. Это я выяснил уже спустя много лет.

От Владимирова осталось гораздо меньше, чем от Лоскутова, — только, по-моему, рассказ «Физкультурник». Он очень рано умер, но тоже был обладателем какой-то части хармсовского архива, по-моему. Это все погибло, конечно, во время войны, а его родители были репрессированы. Такие вот связи с Лоскутовым.

Со временем я даже внешне превращаюсь в доктора Каррабелиуса. И на душевный строй очень повлияла эта книга, она заложила какие-то глубокие отношения с миром, где-то граничащие почти с религиозными.

— В тексте «Вспоминая Николая Бокова» вы пишете, что к 1974-1975 ваша школа была разогнана за диссидентские настроения. Повлияла ли на ваши вкусы ее атмосфера?

— В московскую школу № 2 я поступил только в последних классах. Ранние классы мои проходили в школе № 572, я в двух школах учился. 572-я, первая, была рядом с нашим домом. Могу рассказать о бараковцах, которые нас встречали по дороге и били, мы не могли к школе пройти. Вообще, этот район, Новые Черемушки, там были гати вместо трамвайных путей. И все эти отношения с бараковцами — почему, например, мне очень узнаваемы стихи Холина, его цикл «Жители барака». Я действительно знал их. Они там были все полууголовники. Получить посадку, потом выйти — это был заурядный факт общей биографии.

Тут мы познакомились с унижением. Но и сдачи давали. Как сейчас помню сцену: я держал парня по прозвищу Китаец, а мой друг Коля Кренке бил его металлическим прутом. Это было потому, что мы не могли уже больше терпеть того, что с нами делали. Такая атмосфера была не только среди бараковцев, а просто среди подростков, детей.

А вот про школу № 2 обязательно надо рассказать подробно. Есть такая Марина Гаврилова — вдова Юрия Львовича, моего преподавателя истории. Она публикует в интернете его записи, рассказы, воспоминания, дневники и так далее: фонограммы и сами тексты. У него вышли две книги: «Русские тексты» и «Родное пепелище». Рассказчик он был совершенно уникальный.

В воспоминаниях, которые публикует Гаврилова, он цитирует основание, на котором был составлен приказ о смене руководства школы. В нем упоминается в том числе то, девяносто процентов учащихся поступали в высшие учебные заведения. Понимаете, что это значит? Это значит, что это была еврейская школа. Там действительно было много евреев, в том числе я по линии отца.

Кроме того, школа была диссидентская. И дети из школ рабочей молодежи сидели вместо того, чтобы поступать, а поступали в вузы евреи. Прямо это не прописывалось, но через формулировку про «девяносто процентов». Начался разгром, и многих действительно поувольняли, но, когда я учился, там еще оставались замечательные преподаватели, которые продолжали свое дело.

Географию преподавал Алексей Филиппович Макеев — абсолютно лысый, его в шутку звали Кокос и Фантомас. Он был лагерником, зэком из Кенгира. Кенгир — это Степлаг в Казахстане, то самое место, которое описано Солженицыным в «Архипелаге». Там вскоре после смерти Сталина произошло восстание. Лагерь оказался разделен на зону восставших и зону администрации, которая требовала заключенных сдаться.

Макеев вывел в зону администрации 13 человек, подростков, и таким образом сохранил им жизнь. Оставшихся потом просто расстреляли из танков. Макеев понимал, что нужно спасать людей, и дальше уже со стороны администрации от него потребовали, чтобы он обратился к молодежи с призывом сдаться. Из-за этого он слыл предателем среди восставших. В таком же ключе о нем написал Солженицын в «Архипелаге».

Это был замечательный человек, которого все дети страшно любили, потому что он был как раз одним из тех, кто поддерживал в школе ощущение нашей независимости и свободы.

В школе также преподавал Анатолий Александрович Якобсон, который написал «Конец трагедии» о Блоке. Диссидент. Один из тех, кто должен был выйти на площадь в 1968-м, но не вышел по случайности, потому что жена не сообщила ему то, что передавал Юрий Галансков. Впоследствии он всю жизнь посвятил диссидентскому движению.

Мы со своими учителями все время чувствовали границу между официальной жизнью и тем, что мы сами по себе. У нас была своя жизнь. Этим мы обязаны и преподавателю истории Юрию Львовичу Гаврилову.

Например, Юрий Львович нам говорил, что уроки у нас будут так проходить: одно занятие я вас спрашиваю то, что вы должны учить по плану, и ставлю вам оценки (ставил он в основном четверки и пятерки), а другой урок вы просто будете меня спрашивать о чем хотите, а я отвечать. И это было ужасно интересно.

Он нам рассказывал о Первой мировой войне то, что тогда никому не рассказывали. Пересказывал Библию, рассказывал о бардах — о Киме, об Окуджаве. Вопросы у нас были совершенно на первый взгляд произвольные: «А расскажите, пожалуйста, как делаются консервы». И Юрий Львович начинал интереснейший рассказ о том, что в северных морях есть корабли-фабрики, они плывут, ловят рыбу и прямо тут же ее обрабатывают на обмен, продажу, контрабанду, — все это было просто необыкновенно интересно слушать. Я уж не говорю, что он рассказывал просто о своей жизни, о службе в армии, о своем отце, который был еще более интересным рассказчиком, чем он. Об этом есть в его книге «Родное пепелище».

Но эта наша независимость имела и обратную сторону: то, что я называю негативизмом. У Всеволода Некрасова есть такое понятие — «Эпоха Возражения», которым он описывал 1960-е годы, когда свобода воспринималась антисистемой. Система у меня с тех пор просто как кость в горле.

Из-за нее я до сих пор не прочитал от начала до конца «Преступление и наказание». Я знаю сюжет, отдельные фрагменты, но я не могу себя заставить прочитать эту книгу. Точно так же у меня плох английский. Нам его преподавали, с нас требовали — и вот результат.

При этом в то же школьное время я читал «Подростка», «Бесов», то, чего нам не преподавали. И сам выучил, например, итальянский язык, когда прочитал «Разговор о Данте» Мандельштама с послесловием Пинского и мне очень захотелось прочитать «Божественную комедию» в оригинале — что частично и сделал. То, что учишь сам по своему выбору, запоминается гораздо лучше, чем все остальное.

Что мы читали? Мы читали все запретное: «ГУЛАГ», «Лолиту», «Колымские рассказы», «Мастера и Маргариту» — в то время это было малодоступное произведение и вообще считалось едва ли не крамольным. «Скотский хутор», «1984» Оруэлла. В самиздате ходила книга Хармса и Введенского: «Случаи», «Потец», «Елка у Ивановых».

Читали Мандельштама, когда его издали в 1974 году в «Библиотеке поэта» с предисловием Александра Дымшица. Это было первое его издание после почти 40-летнего молчания, если не считать самиздата. Помню, я помогал одному колясочнику парализованному, он был философом, жил на Ленинском проспекте. Он слушал чтение стихов Мандельштама по «Голосу Америки», записывал его на магнитофон. «Голос Америки» постоянно глушили, слышно было плохо, и потом мы все время думали, что это такое: «Емлет звуки — опрятен и скуп». Что это за «емлет»? «Внемлет», что ли? Вот в таком искаженном виде эти стихи и распространялись. Только потом я понял, что это отсылка к Баратынскому: «Вижу Фетиду: мне жребий благой / Емлет она из лазоревой урны: / Скоро увижу я башни Ливурны, / Скоро увижу Элизий земной!»

— Такая литература распространялась в школе среди учеников?

— Да, конечно. Например, Гумилева стихи — экзотика его странствий и рыцарства, конечно, была интересна старшеклассникам. Мы читали их не в учебниках, а в каких-то старых коллективных сборниках. Потом, например, «Приключения Вани Чмотанова» Николая Бокова, его же «Голова Ленина» — в слепой машинописи, на копировальной, папиросной бумаге. Мы все это читали, очень смеялись. Это было примерно в одном ряду с «Чонкиным» Войновича. То есть такого же класса литература, похожая чем-то. Вот такие вещи нам очень нравились.

— А учителя могли поделиться книжкой?

— Не помню, чтобы кто-то книжками делился.

— Это могло, наверное, подставить человека? Мандельштам, может, нет, но за «ГУЛАГ», насколько мне известно, вообще сажали.

— Да, конечно. Они были осторожны. Но Юрий Львович Гаврилов, например, рассказывал нам о событиях в Новочеркасске в 1962 году, когда была расстреляна демонстрация рабочих. Там погибло около ста человек, причем их даже не дали похоронить, и они были скрыты от семей. Только впоследствии удалось узнать, что сколько-то десятков человек похоронены вне города. Он рассказывал про первый выстрел по деревьям, с которых посыпались дети, потому что мальчишки залезали на деревья, чтобы смотреть со стороны.

Все это он нам рассказывал, он ничего не боялся, и этого было предостаточно. Он и про Солженицына нам рассказывал. Но не помню, чтобы передавались книги. Да, потому что, действительно, вы правы, в статье УК значилось: «хранение и распространение антисоветской литературы». Поэтому я и не помню такого.

— Почему вы выбрали профессию коррекционного педагога? Связано ли это каким-либо образом с вашим творчеством?

— Был такой Зиновий Григорьевич Рогинский (родственник, кстати, Михаила Рогинского, моего любимого художника). Замечательный врач, которому многие-многие обязаны. Он был нетрадиционный врач, но вообще имел образование нейрохирурга, если не ошибаюсь. Мы дружили с его семьей, и он помогал моей жене, когда она заболела. И в самом начале 2000-х Зиновий Григорьевич предложил мне работу в их семье с их сыном, аутистом. У них было двое детей, Даниэла и Ариэль. Я помогал Арику. Сейчас ему уже за тридцать, он живет в Тель-Авиве, в хостеле.

Потом были ЦЛП и «Наш дом», где у нас с коллегами из Института коррекционной педагогики (лаборатория Никольской) была клубная работа. Параллельно — вальдорфский «Турмалин» и «Сотворение» с Еленой Владимировной Максимовой, давшей мне большую практику и специальность.

С тех пор так и работаю коррекционным педагогом, игротерапевтом, акцентируюсь на выведении речи. У Максимовой есть книга «Уровни общения». Это в основном телесно ориентированная психология. Для меня тоже работа с речью связана с движением, с телом ребенка.

Для меня это совершенно одно дело: поэзия и коррекционная работа. Чем я занимаюсь? Речевой поэзией. Для меня поэзия «языковая» и поэзия «речевая» — это очень разные вещи. На сайте Саши Левина есть мое предисловие к самиздатской книжке «Неправильные стихи», оно все посвящено как раз этой теме.

Языковая поэзия — это больше поэзия-формула. А речевая, наоборот, это поэзия, размывающая формулу. Я уж не говорю о том, что у очень многих особых детей совершенно особым образом развито лингвистическое чутье. И оно часто компенсирует какие-то пробелы в их развитии. Некоторым фразам в стихах я обязан своим подопечным. Например, одна невидящая колясочница очень любила сидеть и говорить сама с собой: «Надя, сиди, сиди, не качайся, и чтобы без всяких там пампарамов и таратататычей». Я взял это и поместил в одно из своих стихотворений.

Я мог бы и чем-то другим заниматься — какой-нибудь логопедией. Но это совершенно другое: как раз логопедия — это скорее языковый стандарт. Там пытаются закрепить эти стандарты и в вокализации, и в речевой логике. А в моей работе развитие ребенка идет исключительно через спонтанную игру, и, соответственно, в этой игре мы ждем произвольного выведения речи. Когда он вначале подражает, а потом вдруг начинает говорить сам. Мы ждем, чтобы ребенок не просто эхолалил, повторяя за тем, что он слышит, а чтобы он сам вдруг начал говорить произвольно, чтобы это было движение его воли.

Вопросы спонтанной речи выводят на наивные навыки речи и поведения в искусстве. Как есть наивная живопись, так же есть и наивная речь. Есть целая область в лингвистике, которая занимается исследованием появления речи у детей. Этим занимались и в искусстве. Например, был такой человек, как Ханс Принцхорн — психиатр и искусствовед, у него была своя клиника. И он в 1920-е занимался там с душевнобольными (со взрослыми, конечно) искусством. Книга, которую он написал об этом, сыграла роль, например, в становлении и работе Пауля Клее, художника известного, который работал в Баухаусе, преподавал там. Совершенно замечательный и интереснейший автор.

Они чем занимались-то, собственно? Они занимались просто артом. Они не занимались живописью или, допустим, сложением стихов. Они занимались артом — Кандинский, Клее, Иттен, все, кто работал в Баухаусе. Клее, например, изучал детское творчество, наивное творчество, влияние прямо просматривается в его работах.

Это я к тому, что коррекционная педагогика, работа с особыми детьми, может быть одним целым с искусством. Так же, как это было у Клее, например. Так же, как это было у Принцхорна. Обращение к навыку такого наивного говорения очень выражено в искусстве XX века.

— К какому времени относится ваша первая публикация и что это были за тексты? Когда и как вы вообще начали писать стихи? Почему, если так можно выразиться?

— Стихи писать я начал, собственно, из негативизма. Мой папа мне открывал поэзию. Очень характерное воспоминание: папа ходит по комнате, ходит и говорит: «Вот здесь вот так вот написано. А почему это вот неудачно? Я не знаю». Вот это «я не знаю» очень, по-моему, показательно было. Это вводило в творческую среду, когда ты должен понять, почему что-то удача, а что-то нет; понять, подходит ли слово в этом месте, как пазл, или не подходит. Это было очень интересно. Но мой папа говорил: «Вот чего бы я не хотел, это чтобы мои дети стали литераторами».

Эта фраза стала определяющей, чем-то вроде шлагбаума. Кто-то сказал «нет», и невозможно было с этим мириться: система мне запретила. Параллельно, в начале 1970-х, папа рассказывал о том, что делают с писателем Солженицыным. Как раз именно тогда начались всевозможные преследования, его резкий поворот против советской системы, против Союза писателей, письмо вождям Советского Союза, — все это было тогда. На этом фоне сразу же сформировался интерес.

— Как вы попали в круг поэтов и художников андеграунда?

— Михаил Рошаль и Никита Алексеев. 1980-е годы. Дом на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Сыграло роль, что мы все жили в одном доме. Алексеев жил в первом корпусе, а Рошаль во втором, как я. Там же жили художники Никола Овчинников и Митя Канторов, искусствовед Леля Кантор-Казовская — автор книги «Гробман». Сейчас она в Израиле, а тогда ходила с нами в один детский сад. Я был, по-моему, на группу старше, она — помладше.

В начале 1980-х они как-то сразу приняли меня как поэта. У Миши Рошаля была постоянная тусовка. Это был один из центров неофициального искусства тогда. Тусовка там была интересная. Произведения находились прямо в комнатах, причем это такие произведения, которые часто напоминали случайные предметы. Какой-нибудь насос стоит у стены, а это на самом деле не просто насос, а «Качайте красный насос, насос разрядки». Рошаль, Виктор Скерсис и Геннадий Донской были группой. На одной из первых больших выставок неофициального искусства в «Доме культуры» на ВДНХ они сидели в «Гнезде», приглашая желающих к участию («высиживайте яйца!»).

Дома у Миши висели фотографии их перформансов и барельефы Солженицына и Сахарова. Сахаров был сделан из сахара, Солженицын — из соли. Их изъяли у Миши Рошаля при обыске. Где они сейчас находятся, это просто уму непостижимо, где-то в архивах КГБ, если их не слизали, конечно.

Своих авторских перформансов я там не делал. Меня больше стих интересовал как своего рода перформанс. Хотя участвовал в общих акциях, которых помню два: «АПТАРТ в натуре» и «АПТАРТ за забором». АПТАРТ — в смысле apartment, квартирное искусство.

Никита жил буквально через двор, в соседнем от Миши корпусе. И там тоже шла большая тусовка в то время. Там, в однокомнатной квартире, была единственная тогда, видимо, галерея, в которой проходили перформансы, хэппенинги. Там постоянно висели работы и время от времени устраивались авторские выставки, чтение стихов. У Некрасова среди стихов 1980-х встречается вдруг:

У беспокойного Никиты

У осторожного Ильи

Это самостоятельное стихотворение, а вовсе не только десятая глава «Онегина». И имеются в виду не Муравьев с Долгоруковым, а Алексеев и Кабаков — это в их мастерских шла тогда жизнь неофициального искусства в Москве. Совпали, так сказать. Неслучайно в соседнем тексте той же авторской машинописи помянут Мироненко, один из авторов «Мухоморов».

У Миши выступала группа «Последний шанс» с Сережей Рыженко на скрипке. А до этого у Миши проходил, например, панковский музыкальный вечер еще до всякой перестройки. Это была группа «Автоматические удовлетворители». Там впервые Цой выступал еще до того, как стал тем Цоем, которого все знают. Он участвовал в группе «Цой, Свинья и Рыба».

У Никиты перформансы делали «Мухоморы». Они во многом ему обязаны, он много сделал для их реализации. Кроме перформансов там всегда были фото их акций и так далее. Сам Никита работал в разных жанрах. У него были стихи, книги. Маленькие книжечки с очень легкими текстами и рисунками, часто абсурдными. Иногда они выстраивались по принципу, как он сам это называл, «в огороде бузина, а в Киеве дядька». В одной из них, помню, он раздавал реплики своим друзьям и знакомым. В том числе там было: «Сухотин сказал „домик“ и попал в точку» — и маленький домик на рисунке (это мы как раз тогда много обсуждали тему «своего — чужого» в искусстве, что, кстати, потом сказалось на моих «Центонах и маргиналиях»). Очень многие из этих книжечек, если не все, отданы были его подруге Катрин Терье во Францию. Где они сейчас — неизвестно.

Уезжая в эмиграцию, он оставил магнитофонную кассету с записью своих резюме о работе у него в мастерской, в том числе с «Мухоморами»… Первые слова, которые там были: «Искусство — это не политическая акция и не духовная практика. Искусство — это мера человеческой свободы». Вот это я помню слово в слово. Никто не знает где эта запись теперь — рассказываю о ней как об историческом факте, который может потом всплыть. Это значительный кирпичик вообще в истории нашего искусства того времени.

Никита же сделал первый мой вечер с «Великанами». Он организовал его на квартире у художницы Алены Кирцовой. У нее я и читал «Великанов» первый раз — еще до семинара у Александра Чачко.

— Когда это было?

— Наверное, 1985-й. У меня есть поэма такая 86-го года, называется «Страницы на всякий случай», посвященная Онегину и Алексееву. Никита, кстати, знал ее и вполне одобрял. Даже кто-то ему предлагал сделать вечер с этой поэмой вместе.

— Как вы оказались на семинаре Шейнкера и Чачко?

— К Чачко привели меня, кажется, Пригов и Рубинштейн.

— А как вы познакомились с Приговым и Рубинштейном?

— Через Никиту. Он много с кем меня тогда познакомил. У Алены Кирцовой я познакомился со своей будущей женой Мариной Ефимовой, она была художницей, преподавала изобразительное искусство детям. Потом с Приговым и Рубинштейном, позже — с Некрасовым.

— А с Кибировым?

— С Кибировым меня познакомил уже Пригов. Помню, Рубинштейну нравилось «Их было 26», про бакинских комиссаров. Нас воспринимали как такую своего рода пару в то время. Помню один из первых вечеров, который там был. Это был вечер Пригова, где он читал «Азбуки». Очень тогда сильное впечатление это производило. И вообще я считаю, что именно в «Азбуках» есть несколько вещей, которые, по-моему, одни из лучших у него.

Помню «Заикательную азбуку» — такой вокабуляр зомбированного человека, условно говоря. Интересны и визуальные, к конкретной поэзии больше относящиеся, тексты. Сразу вслед за «Азбуками» были и наши два выступления, в 1986-м или в 1987 году. 1986-й, скорее всего, потому что «Черненко» и «Лесная школа» точно написаны Кибировым в 1986-м. Причем после «Лесной школы» Кибиров подошел и сказал, что она написана, «конечно, под влиянием „Великанов“».

Было еще и второе выступление — в следующем году или в том же. Шейнкер почему-то делает вид, что этого не было, потому что уже тогда якобы «у нас семинара не было», как он заявил однажды. Но как угодно это можно называть, но это всегда проходило так, как проходят семинары. Там был Некрасов, который отзывался, Кривулин приезжал и тоже выступал, читал стихи, на которые тоже все отзывались и говорили свое мнение, высказывали по очереди. В том числе, например, Евгений Барабанов. Вот Шейнкера там, возможно, не было, потому что он в это время жил в Санкт-Петербурге. Но жизнь в квартире Чачко продолжалась.

Там были вечера Пригова, Кривулина, Рубинштейна, Ерофеева, где он читал «Жизнь с идиотом». Там точно был Евгений Попов, ныне преобразившийся. Сапгир читал «Село Горюхино». Хочет этого Шейнкер или нет, но он читал «Село Горюхино», где, продолжая Пушкина, дописывал за него, так сказать, недописанное. Некрасов предложил этот вечер.

Сейчас в Израиле наконец-то вышла книга Алика Чачко «Записки старого врача». О семинаре в ней написано довольно обстоятельно, поскольку он там был на первых ролях. У Алика была замечательная коллекция писем в журналы и газеты разных людей «со странностями», как он говорил, с совершенно фантасмагорическими проектами, в том числе архитектурными. Он подчас зачитывал эту свою коллекцию параллельно с персонами советской литературы тех лет. Например, с Иваном Шевцовым, которого чуть не исключили из Союза писателей в связи с «негативным отношением к советской интеллигенции». Он писал про всяких шпионов, диверсантов. Зачитывалось там и из Лидии Беляевой, которая несла «оживляж» в советскую литературу всякой эротикой. Это было очень созвучно: письма из его коллекции и эти произведения, и они читались параллельно. К сожалению, эта коллекция была потеряна с его переездом в Израиль.

— Участвовали ли вы еще в каких-либо творческих проектах или литературных объединениях?

— В 2008 году у нас был проект в Японии. Мы туда ездили с Сергеем Летовым по приглашению Масами Судзуки, профессора русской литературы. Он перевел «Елку у Ивановых» на японский, занимался Мандельштамом и переводил мои стихи. И он пригласил нас выступать в Токио и в Ниигате. В Токио я читал статью о визуальной поэзии, а в Ниигате у нас был перформанс, идея и подготовка которого принадлежат мне. Я там читал «К георгикам».

Вначале я читал другие стихи, там участвовали два саксофона, потом была Хисако Хорикава, которая танцует буто в современном варианте, хотя буто — традиционный японский танец. Все проходило в старом большом доме Сакюкан недалеко от моря, где периодически устраивают всякие арт-мероприятия.

В перформансе участвовали сухие пчелы, мед — я же еще пчелами занимаюсь. Поэма посвящена как раз пчеловодству и вообще жизни в русской деревне. Для японцев это полная экзотика. Мне кажется, интересно, что и дом этот тоже находился в сельской местности, и сама та среда так же экзотична и для нас (я успел там, хоть и кратко, но пообщаться с местными жителями, побывать в их домах).

Проектом можно считать и антологию «Время Ч», составленную Николаем Винником. В предисловии он пишет, что проект состоялся благодаря «Стихам о первой чеченской кампании», они его мотивировали.

Книга «Великаны» — тоже совместный проект с Леонидом Тишковым. Я считаю, что это книга двух авторов, а не просто иллюстрации Тишкова к моим стихам. Там было удивительно точное попадание Лени с его численниками, с этими отрывными календарями, которые он взял за образец для своей части работы. Кстати, хочу воспользоваться случаем и выразить авторскую волю. Я бы хотел, чтобы, если книга будет переиздана целиком (речь не о цитатах во фрагментах), она была издана вот точно в том виде, в котором мы ее сделали с Леней, потому что у нее два автора.

И еще последний, тоже важный, проект, который не могу не помянуть. Это был проект Вадима Захарова Kinder Pastor Bibliothek. У него был журнал Pastor, в котором я тоже публиковался. И он сделал такую библиотеку: три коробки по восемь произведений, то есть двадцать четыре произведения круга московского концептуализма, условно говоря. Идея была в том, чтобы каждое произведение включало в себя детские и взрослые работы и чтобы там было рисование и текст. Я туда отдал вещь, которая называется «Дыр Бул Щыл по У Чэн-эню».

— Что бы вы сказали про ваши столбцы как форму организации текста? Когда вы начали писать столбцами?

— Во-первых, они иногда перетекают, это не просто столбцы, они образуют единую конструкцию: какая-то строчка или какие-то слова из одного фрагмента или куска текста могут переходить в другую и таким образом их связывают. Текст раздваивается, но обе части — это одно целое и читать их можно в любой последовательности. А вещь о Шартрском соборе (большая и пока не опубликованная) вообще ступеньками написана так, что текст поднимается, как готический собор: он ведь не только указывает в небо иглами, но и поднимается ими. Там это наглядно чувствуется.

Но главное в устройстве этих стихов — не внешность конструкции. Конструкция, появляясь время от времени, выражает какую-то экспрессию, какое-то состояние в связи с тем, о чем речь. Но самое главное то, что они одновременны. Текст ведь линейный, он продолжается и во времени, и в пространстве. Но есть правила его чтения. Мы читаем слева направо и сверху вниз. А в таких вот столбцах или фрагментах мы что делаем? Мы исключаем время, линейность во времени.

Мы можем начинать справа, продолжать левым, потом средним или, если их четыре или пять (иногда они немного смещены друг относительно друга по вертикали, что указывает таким образом на произвольность последовательности чтения), читать как угодно. Это принципиально, потому что мне хочется, чтобы внимание акцентировалось не на времени, а именно на пространстве. Тем самым на листе бумаги акцентируется место, место появления текстовых фрагментов. Мы их читаем как хотим, в любой линейной развертке, разными путями. Но место их появления сохраняется. Они объединены невидимой, но полноценной пространственной локацией.

Это еще аналогично тому, что в моих стихах много цитат и аллюзий к чужим стихам. Потому что я воспринимаю свой стих как место встречи разных авторов и разных высказываний. Таким образом, получается, что это как бы место встречи и предшественников, и последователей, и автора, и читателя. Читателя, который тоже может себя воспринять как автора или стать автором. То есть это мастерская речи.

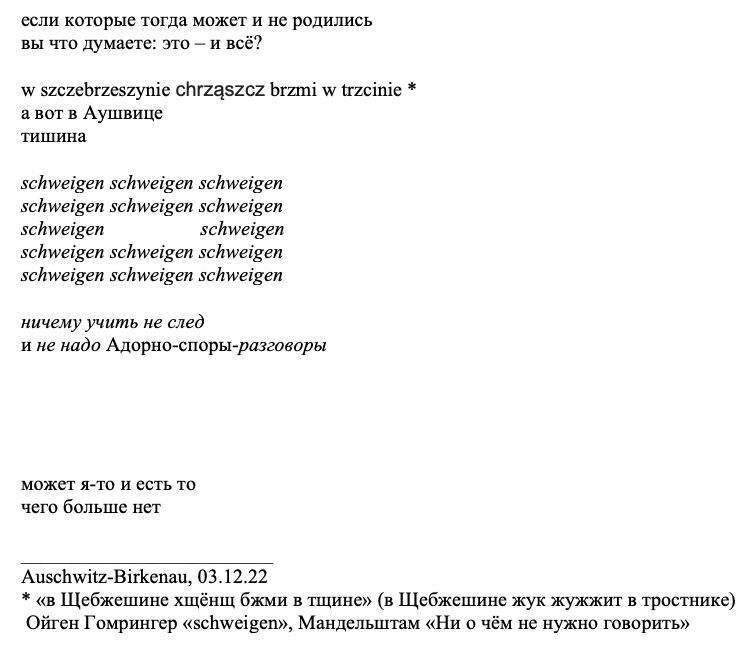

Поэтому мне очень важно акцентировать понятие места появления. Это можно возводить, например, к гомрингеровскому молчанию, к затекстовому пространству у Некрасова или у Геннадия Айги. Молчание Ойгена Гомрингера — это то же самое затекстовое пространство. Это то, что за текстом, но на самом деле очень активно. Оно творчески заряжено и активно, именно в нем происходит формирование того, что потом становится твоим текстом, поэтическим текстом.

— Я правильно понимаю, что на подобную организацию текста повлиял Некрасов?

— Безусловно. Он мой старший товарищ, и я его воспринимаю своим учителем. Но дело в том, что это не только Некрасов. До Некрасова были футуристы: Каменский, потом Терентьев и Зданевич, которые как только ни располагали свои тексты. У Некрасова немножко по-другому. У него идет текстовое ветвление. Например, в «любишь ты не любишь люби» идет такая ветвь от последних «а» в словах «Господа Бога» — в «а мама» и т. д. Или от «так / кое-что» — в «Куекша» (стих «снег / да Сендега»). Где-то от ветви еще ветвь отходит и так далее — в разветвление сносок-планов высказывания.

Там направление чтения достаточно определенное и заданное фонетически внутри самого стиха. Причем и в параллельно стоящих колонках часто сам же текст говорит о порядке их чтения от левой к правой: что за чем идет и как читать. Кроме того, иногда это просто цифрами указано. Во многих случаях колонки текста у Некрасова имеют целью сравнить сами их тексты, что в них написано, их ситуации. Поэтому они часто противопоставлены друг другу: «стыд и срам / мы / сравниваем»

Есть, конечно, и «произвольные» (условно назовем их так) тексты-конструкты. У Некрасова таких текстов меньше, чем ветвящихся. Я имею в виду, например, «Петербург». Это текст с произвольным чтением двух кусков, которые висят с двух сторон от основного. Или «вот именно дом» — из рижских (характерно, кстати: тоже ведь архитектурная тема, и в сохранившейся фонограмме об урбанизме он как раз говорит особо пристально о месте дома в городе). Потом «Живу и вижу / что нет / что-то это / непринципиально». Но все-таки работа параллельных кусков здесь немножко другая, у нее другая фокусировка и назначение. Мне важны автономные куски целого, которые не ветвятся, а указывают именно на то, откуда они появились. Вот этот акцент, этот смысл для меня важнее.

А вообще, конечно, сосуществование фрагментов, сосуществование вариантов было и у Айги, встречалось и у Мандельштама, было у футуристов, и вообще не изобретение Всеволода Николаевича. Но, конечно, что касается меня лично, то я это понял и воспринял даже, может быть, не через его стихи, а больше через разговоры и обсуждения.

Между прочим, книга Александра Житенева «Геннадий Айги. Поэтика черновика» обнаруживает интересную вещь: принцип работы с текстом у Некрасова очень похож на принцип работы Айги. Если анализировать черновики его стихотворений, как он менял один текст на другой, как он развивался в процессе написания, мы видим, что там точно так же идет работа с вариантом; это очень похоже на Некрасова. Вариант имеет свой беловой статус, я бы так сказал. Аналогично двойчаткам Мандельштама. У Некрасова вариант самоценен, скорее он писал беловиками, а не черновиками, и потом из них он составлял и выбирал то, что казалось наиболее удачным.

— Расскажите, пожалуйста, о жанре страниц: страницы-центоны, героические страницы, страницы-терцины, «Страницы на всякий случай». Почему вы предпочли именно такое жанровое определение?

— Почему это все называется «страницы»? Потому что они писались под размер страницы А4. «Великаны» — это 48 строк, значит, 8 шестистиший; если с минимальным интервалом текст набирать, он уложится ровно в страницу. И то же самое потом пошло: страницы-терцины тоже из трех примерно равновеликих частей, три страницы.

Я сейчас уже ретроспективно, постфактум вижу, что такая объектность текста была у меня с самого начала, уже во время общения с художниками, акционистами, перформерами, а потом развилась в принцип, в опору текста на визуальную структуру. Например, «Страницы на всякий случай» — это же на самом деле визуальный жанр, очень четкий, традиционный. «Страницы на всякий случай» — это, вообще-то, акафист. Он написан по принципу 12 икосов, 12 кондаков. Точнее, там бывает 13 икосов, потому что последний повторяется. Но вот оно так и написано. С повторением одного слова: там, где икос, там повторяется одно слово-восклицание — в акафисте это слово «радуйся» всегда. Потом кондак. Потом опять «радуйся» и так далее. Точно так же построены и «Страницы на всякий случай». Это определенная визуальная структура, которая представляет собой опору для текста, чтобы можно было написать вещь большого объема и таким образом завязать отношения с каноном (попрощаться с пушкинско-онегинским, например).

«Маргиналии» тоже предполагают параллельность с другими книгами: на полях чужой книги пишется что-то по поводу прочитанного. Это естественно: визуальный момент сохраняется в устройстве такой книги.

Я уже не говорю про «Великанов». Я потому и настаиваю на ее неизменности в случае републикации, чтобы она целиком была переиздана только вместе с работами Лени, так, как мы вместе задумали эту книгу. Вот так же: буклет, который раскладывается, вначале рисунок, потом внутри текст и потом в завершение еще один рисунок. Желательно прямо в таком же вот виде. И последовательность буклетов произвольная. Там вообще все продумано, даже вплоть до шрифта. Шрифт школьный, гарнитура школьная, самая банальная. Потом толстенная бумага, плотная, — тоже важный момент. Основательность такая в этом есть, глобальность.

То же самое — про «Дыр Бул Щыл по У Чэн-эню», который Вадим Захаров сделал. Она тоже визуальна, потому что я там рисовал. Вадим придумал три полосы: на одной китайский текст, на второй текст моей поэмы, а третью он оставил пустой, чтобы я мог там сам нарисовать реалии этой поэмы, все эти фразеологизмы и всякого рода школьный и безавторский фольклор, который все тогда узнавали. Я так и сделал, это был такой изобразительный комментарий автора. Так что во всех этих изданиях моих текстов подразумевается объектность. И в последних «Неправильных стихах» тоже это есть.

— Владислав Кулаков пишет: «Сухотин буквально реализует высказанную в свое время Платоновым мысль о необходимости создания новой, коммунистической Эдды (и автору, по его словам, действительно очень вовремя попалось на глаза это высказывание, существенно поспособствовавшее оформлению замысла книги)». Можете ли вы прокомментировать упомянутое вами, со слов Кулакова, влияние Платонова на «Великанов»?

— Да, действительно, в «Дне поэзии» тех лет была цитата из Платонова о коммунистической Эдде. И когда я ее прочитал, это действительно повлияло.

Я впервые познакомился с Платоновым через «Котлован». Мы ездили работать на прочистку леса в Жилой Бор, это Новгородская область, Хвойнинский район: я, Юра Пясковский и Леша Зайцев, тоже поэт, скончавшийся в Париже несколько лет назад. Тогда это был один из распространенных способов подработки на хлеб насущный (в частности, с Витей Скерсисом из группы «Гнездо» мы рубили просеку под Гжелью). В Жилом Бору мы работали в глухих лесах, жили в заброшенном лесничестве и вырубали березу, ольху вокруг промышленных посадок. И в этом лесничестве кто-то из ребят привез с собой машинопись, какой-то шестой-седьмой вариант, очень слепой: текст через фиолетовую копирку на папиросной бумаге. Это был «Котлован».

Я помню этот момент. Он запомнился просто как такое запечатление, импринтинг. Дело в том, что я начинал его читать, и у меня он совершенно не шел. Я его не мог понять. Что это такое вообще? О чем? Что? Зачем? А поэтика как-то открылась в одном образе. Он прямо сошелся с реальностью, которая меня окружала. Там есть такой момент, где Чиклин заходит в какой-то дом в заброшенной деревне, там никого нет, абсолютная пустота, пустошь. Описывается что-то невзрачное, совершенно безвидное. Пыль, серость и отсутствие вообще чего-то удивительного, хоть сколько-то привлекающего внимание, за что бы зацепиться.

Потом он вдруг пишет, что Чиклин увидел где-то в глубине этого здания брошенного, что там сидит женщина, у нее в руках ребенок, они очень худые, и она водит этому ребенку по губам лимонной коркой. Я помню это до сих пор, потому что на самом деле это у меня соединилось с самой рукописью «Котлована». Дело в том, что рукопись была настолько безвидной, что ее трудно было читать. И вот эта трудность прочтения из-за того, что она сама какая-то никакая, там не на чем глаз остановить — и то же самое прочитано в этой машинописи. И вдруг там возникает образ: это как-то сразу все объяснило. Мне стало страшно интересно читать эту безвидность и вчитываться в саму фразу, какими словами она написана. Это ключик был такой — связь с действительностью, которая меня окружала.

— В чем заключается, на ваш взгляд, сходство «Великанов» и «Стихов о первой чеченской кампании»?

— Это сложный вопрос. Там есть лирический субъект, хотя за большой эпической формой он, возможно, и не заметен. В «Кампании» он ясней, а в «Великанах» дается через такой, как бы это сказать, наивный взгляд на все сразу. Как бы ключ ко всему, вопрос вопросов, слово обо всем. И он дается через простые душевные реакции на окружающую реальность, через простое, детское. В «Великанах» это является определяющим.

Я даже, когда эту книгу дарил, намеренно везде писал наивное посвящение, очень простыми словами обо всем. Была такая присказка, что одним словом мы все вам объясним, «ответим на все вопросы» и обо всем сразу. В то время подобная наивность была особенно всем понятна.

— Были ли случаи давления на вас со стороны ли политического преследования из-за вашего творчества и участия в поэтической жизни андеграунда?

— Вы спрашиваете о «Стихах о первой чеченской кампании»? Всяких разных угроз хватило в свое время.

— Именно из-за этой поэмы, получается?

— И из-за поэмы. Она заняла второе место в номинации «Сборники стихотворений и поэмы» в конкурсе «Тенета» в 2000 году. Там было большое ее обсуждение, был объемный файл. Даже, по-моему, не один, потому что обсуждение не уместилось на одном файле, сделали второй. Это довольно интересный факт, потому что он сам по себе — такой контекст, в котором это все появлялось. Там много очень обсуждалось — стихи ли это вообще.

Я дал единственную реплику в одном месте, где написал, что настаиваю на том, что это стихи. Но многие говорили о том, что это ошибка какая-то в номинации. Наверное, автор должен был послать свой текст в раздел эссе. Ну и обсуждали, конечно, саму ее тему. Там были и интересные реплики, но были и реплики с угрозами. Потом присылали всякие хамские эсэмэски. Было такое дело. Но вообще я хочу сказать, что это же продолжение манеры, еще с советских времен идущей. Я не закончил физфак МГПИ, не доучился. Мне не дали доучиться, потому что у меня в самом конце 1970-х были обыски в связи с журналом «Поиски».

— У вас тоже?

— Да-да, у нас было два обыска в связи с «Поисками» — обыскивали, у авторов изымали кучи материалов: книги, рукописи…

— Я думала, к издателям только…

— Так издатели сами были авторами. Валера в том числе. Всю редакцию развалили. Валеру в 1980-м посадили. Он три года сидел, потом добавили еще три — вышел только в 1986-м. И вообще он чудом остался жив. Его там хотели убить. А на свободе потом он возглавил группу «Содействие», которая, по-моему, даже при Думе в специальной комиссии занималась разработкой гуманитарных законов для мест заключения. То есть они реально сделали много полезного для людей, для возможной тогда гуманизации системы ФСИН, как она сейчас называется. У него даже была своя передача по радио, называлась «Облака», куда заключенные писали письма, и они их читали. Эту передачу, конечно, очень быстро закрыли в 2000-е после смерти Валеры.

Конечно, у нас были обыски. И у Миши Рошаля были. Мои стихи тоже изымали в том числе. Я же говорил, что Солженицын с Сахаровым где-то долизываются. Это все изымали: все эти переписки, работы, тексты, книги, подозрительные объекты — все забирали. Мне потом пришлось что-то в каком-то отделении забирать обратно (контора перестаралась), и вот я помню стоящие в кабинете сумки, набитые конфискованным, и торчащее из одной из них детское игрушечное ружье. Меня вот туда не таскали, но Мишу, Никиту точно таскали — на беседы.

С «Мухоморами» поступили на свой лад — услали служить в армию в одночасье. Свена Гундлаха, Костю Звездочетова, Мироненко — нашли свой подход, так сказать. Вернувшись, они уже продолжали работать порознь.