Как читать «Житие протопопа Аввакума»

О самом необыкновенном произведении древнерусской книжности

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

«Плакався довольно о душе своей, поминая смерть»

Автор «Жития» протопоп Аввакум (1620—1682), несомненно, самый известный древнерусский книжник. (Протопоп, или протоиерей — высший сан священника из белого, немонашеского духовенства.) О его роли в становлении старообрядчества — религиозного движения, возникшего в середине XVII века в результате раскола Русской православной церкви, — сообщают на уроках истории в школе. В русской школе ученики читают или, по крайней мере, должны читать фрагменты написанного им «Жития» — собственного жизнеописания.

Аввакум работал над «Житием» в пустозерской земляной тюрьме за Полярным кругом на протяжении примерно шести лет, с 1669 до конца 1674 — начала 1675 года, создав четыре редакции произведения. Этот памятник уникален в жанровом отношении. Его жанровая природа — предмет непрекращающихся дискуссий. «Автобиография», «исповедь-проповедь», «духовное завещание», даже «первый опыт русского романа» — как только его не называли.

Аввакумово сочинение автобиографично, но протопоп описывает отнюдь не всю свою жизнь, а лишь свое служение истинной вере, как он ее понимал: проповеди, участие в религиозных спорах, страдания, которые претерпел. Повествует книжник и о проявлении сакрального в его жизни — о произошедших с ним чудесах и о явленных ему видениях. Однако мы ничего не узнаем о том, как его воспитывали отец и мать: об отце, священнике, сообщается лишь, что он «прилежаше пития хмельнова», а о матери — что была «постница и молитвенница» и всегда учила сына «страху Божию». (Здесь и далее цитируется текст так называемой редакции А.) Аввакум не сообщает об общении в детстве со сверстниками, умалчивает об отношениях с братьями, о чувстве к односельчанке, дочери кузнеца Анастасии, ставшей его женой, — упоминает только, что невесту ему выбрала мать и что будущая жена молилась Богу, чтобы Аввакум стал ее мужем. Автор «Жития» объясняет совершившийся брак «волей Божией». Из всех впечатлений детских и отроческих лет упомянуто лишь острое ощущение собственной смертности, вызванное зрелищем умершей у соседа «скотины»: «...той нощи, восставше, пред образом (перед иконой. — А. Р.) плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по вся нощи молитися». Но Аввакум даже не называет, что это была за «скотина». Книжник упоминает о своем изгнании односельчанами, но не объясняет за что. Только прочитав дальше о позднейших подобных случаях из его жизни, мы можем предположить, что причиной стали суровость и рвение в обличении грехов соседей-прихожан молодым священником.

В «Житии» есть и признаки исповеди — Аввакум неоднократно обращается в тексте к своему духовному отцу монаху Епифанию. Сочинение протопопа несколько напоминает разнообразные произведения этого жанра, известные в западноевропейской литературе от поздней античности до Нового времени — «Исповедь» Августина Аврелия, «Историю моих бедствий» Пьера Абеляра, «Исповедь» Жан-Жака Руссо. Однако в древнерусской литературе такого жанра не было, и, кроме того, протопоп описывает прежде всего не историю души, не собственную эволюцию, а противостояние тому, что считает злом и ложью. Что касается проповеди, то проповедническое начало «Житию» присуще в высшей степени. Но в целом это произведение повествовательное.

В нем есть и признаки духовного завещания. Это наставление приверженцам старых обрядов, которые автор считал воплощением истинной веры. Вступление «Жития» завершается словами, уместными именно в жанре духовного завещания: «Сице (так! — А. Р.) всяк веруяй в онь не постыдится, а не веруяй осужден будет и во веки погибнет <...>. Сице аз, протопоп Аввакум, верую, сице исповедаю, с сим живу и умираю». Сходны в духовных завещаниях у Аввакума и такие мотивы, как исповедание веры или просьба о прощении грехов. Однако словесных формул, посредством которых составители таких завещаний выражают свое назидание («азъ грешный и смиреный»; прощение ближних; распоряжение о власти или имуществе, принадлежавших умирающему, о подначальных людях; дата в конце), в «Житии» нет. Наконец, духовные завещания, хотя и содержат некоторые сведения из жизни завещателя, не являются повествовательными текстами.

Именование «Жития» «первым опытом русского романа» — не более чем эпатирующая метафора, впрочем выразительно подчеркивающая своеобразие этого сочинения. Аввакум действительно изображает собственный внутренний мир с той глубиной и достоверностью, которая будет достигнута русской прозой только в середине XIX столетия — в романах Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Главный герой «Жития» помещен в быт, погружен в мир повседневности — и эта черта затем ярко проявилась в русском классическом романе. Однако же Аввакум не беллетрист, писал не ради эстетического воздействия, а с целью духовного наставления, не прибегал к художественному вымыслу, а запечатлевал действительно бывшее или то, что считал таковым.

Ближе всего «Житие» именно к агиобиографиям — к житиям святых. Но произведение Аввакума — это очень странное и даже уникальное житие. Составитель одновременно является и его главным героем. Описание собственной жизни с помощью словесных формул, «общих мест», применявшимся к изображению прославленных подвижников, восприятие себя в одном ряду со святыми — явление дерзновенное, совершенно невозможное в древнерусской словесности: пишущий собственное житие проявлял несомненный грех гордыни. Произведения автобиографического рода или с автобиографическими элементами встречались в древнерусской книжности и раньше — и до XVII века, и в этом столетии. Однако ни один из составителей таких сочинений (а среди них был и духовный отец Аввакума в пустозерской темнице инок Епифаний) в отличие от протопопа не описывал последовательно собственную жизнь в формах жития: книжники выступали прежде всего в роли созерцателей произошедших с ними чудес. Впрочем, в Аввакумовом «Житии» агиографические элементы сочетаются с чертами совсем иного рода.

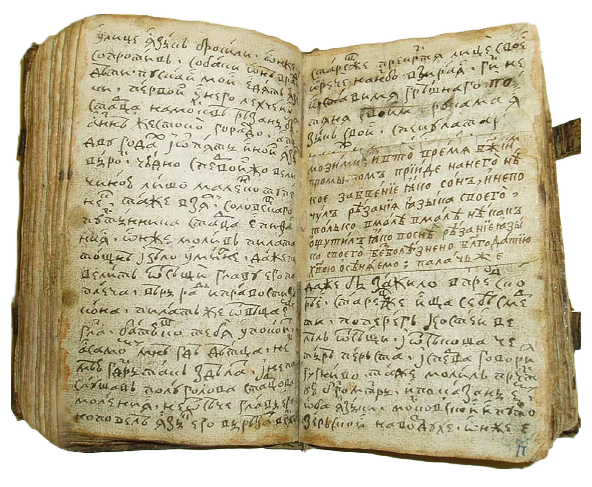

Житие протопопа Аввакума. Список XVII века. Древлехранилище ИРЛИ

Житие протопопа Аввакума. Список XVII века. Древлехранилище ИРЛИ

«А однако уж розвякался, — еще вам повесть скажу»

Аввакум начинает свое жизнеописание с указания на благословение духовного отца, призванное хотя бы отчасти оправдать дерзновение автора. Дальше следует традиционная для агиографии формула самоуничижения: книжник упоминает и о своей «грешной руке», и о неискусности. Однако смиренное признание в неумении превращается в своеобразный литературный и языковой манифест — в похвалу русскому языку: «По благословению отца моего старца Епифания писано моею рукою грешною протопопа Аввакума, и аще что реченно просто, и вы, Господа ради, чтущии и слышащии, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами филосовскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хощет. <...> Вот что много рассуждать: не латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ниже иным коим ищет от нас говоры Господь, но любви с прочими добродетельми хощет; того ради я и не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка русскаго, но простите же меня, грешнаго, а вас всех рабов Христовых, Бог простит и благословит. Аминь».

Похвала русскому языку написана на почти чистом церковнославянском языке: здесь и книжные формы — причастия чтущии и слышащии, и церковнославянские окончания в словах русскаго и грешнаго, и лексика наподобие хощет (вместо русского хочет), позазрите и понеже. Русские формы, такие как русской и природной (привычные для нас русский и природный — это церковнославянизмы), здесь единичны. Аввакум противопоставляет не русский язык церковнославянскому. Их оба, как два регистра одного языка — бытовой («низкий») и высокий, он противопоставляет нарождающейся светской культуре, и в том числе литературе, появление которой лишь отчасти справедливо связывает с церковной реформой патриарха Никона. «Вирши филосовские» — это стихотворения, художественные тексты (явление, прежде не существовавшее!) мирского характера, содержащие не богословские идеи, а «внешнюю философию» — светские идеи. Ни латинский, ни греческий, ни еврейский языки реформаторы, конечно же, в богослужение внедрять не пытались: эти языки — не более чем условные признаки глубоко чуждой протопопу мирской культуры, ориентированной на иностранные образцы.

Впрочем, русскую просторечную лексику Аввакум в «Житии» использует, причем необычайно обильно. Сам он уничижительно называет свой слог просторечным словцом вяканье: «А однако уж розвякался, — еще вам повесть скажу». Вяканье — признак связи «Жития» с живой устной стихией: Аввакум, особенно в финале текста, строит его весьма свободно — как припоминание о разных чудесных историях из своей жизни, обращая рассказ к читателю-«слушателю», духовному отцу Епифанию. «Ну, старец, моево вяканья много веть слышал», — обращается автор к собеседнику.

На первый взгляд может показаться, что различие русской и церковнославянской лексики для автора «Жития» попросту незначимо. Это не так. Когда Аввакум пишет о событиях, обладающих сакральным смыслом, с надличностной, объективной точки зрения, он прибегает к церковнославянскому языку; когда же выражает личностное, субъективное восприятие — использует русскую речь. Вот один из примеров — повествование о чуде со щами, которыми в темнице Спасо-Андроникова монастыря ангел накормил протопопа: «Егда ж россветало в день недельный, посадили меня на телегу, и ростянули руки, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря и тут на чепи кинули в темную полатку, ушла в землю, и сидел три дни, ни ел, ни пил; во тьме сидя, кланялся на чепи, не знаю — на восток, не знаю — на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысть же я в третий день приалчен, — сиречь есть захотел, — и после вечерни ста предо мною, не вем — ангел, не вем — человек, и по се время не знаю, токмо в потемках молитву сотворил и, взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил и лошку в руки дал и хлебца немношко и штец дал похлебать, — зело прикусны, хороши! — и рекл мне: „полно, довлеет ти ко укреплению!“ Да и не стало ево. Двери не отворялись, а ево не стало! Дивно только — человек; а что ж ангел? ино нечему дивитца — везде ему не загорожено». Бытовое, повседневное обозначено с помощью русских разговорных и просторечных слов: здесь и тараканы, сверчки, и блохи, и лошка, и похлебать, и чепь вместо правильной книжной цепи, и уменьшительно-ласкательное штецы. Но в соседних высказываниях, описывающих явление ангела с внеличностной точки зрения, как объективное событие, используется церковнославянский: тут и примеры книжного грамматического прошедшего времени аориста (бысть, а не был, ста, а не стал), и церковная лексика (приалчен — «голоден», не вем — «не знаю», довлеет — «подобает, подходит»). Образец для этого чуда встречается в Священном Писании: это рассказ о посещении апостола Петра в темнице двумя ангелами, выводящими узника на свободу (Деяния апостолов, глава 12). Но в библейском эпизоде нет никакой бытовой конкретики, а повествование ведется во внеличностном плане: восприятие произошедшего Петром никак не представлено.

Поволжская старообрядческая икона, конец XVII — начало XVIII веков. ГИМ

Поволжская старообрядческая икона, конец XVII — начало XVIII веков. ГИМ

«И нынеча мне жаль курочки той, как на разум прийдет»

Композиция произведения Аввакума соответствует традиционному для житий построению повествования: сообщение о родителях, о благочестии матери и о ее благотворном влиянии на сына (необычно лишь, что отец героя — пьяница); обращение души юноши к Богу (неожиданно только то, что на мысли о вечном его навела картина смерти соседского животного); видение, предсказывающее будущую жизнь; череда испытаний веры и страданий... Грядущее Аввакуму открывается в видении корабля: «...вижу <...> корабль, не златом украшен, но разными пестротами, — красно, и бело, и сине, и черно, и пепелесо, — его же ум человечь не вмести красоты его и доброты; юноша светел, на корме сидя, правит; бежит ко мне из-за Волги, яко пожрати мя хощет. И я вскричал — „чей корабль?“ И сидяй на нем отвещал: „твой корабль! да плавай на нем с женою и детьми, коли докучаешь!“ И я вострепетах и седше рассуждаю: что се видимое? и что будет плавание?» Так жизнь протопопа предстает как предначертанная Божьей волей, Провидением. Дальнейшие события, с ним произошедшие, в том числе скитания в сибирской ссылке, Аввакум обозначает с помощью метафоры плавания. Метафора подкрепляется реальными фактами: часть своего путешествия протопоп совершил на лодке. Еще один сквозной мотив в произведении — зима, холод. Сначала это иносказание: метафорой зима автор называет собственные переживания и чувства прихожан, в Великий пост 1653 года узнавших о начале Никоновых реформ, о повелении заменить земные поклоны на литургии поясными, а крещение двумя пальцами — троеперстием: «Мы же задумалися, сошедшеся между собою; видим, яко зима хощет быти; сердце озябло, и ноги задрожали». Под пером протопопа вся его жизнь предстает постоянной, длящейся смертью — умиранием: книжник постоянно описывает избиения до потери сознания, попытки лишить его жизни, обмирания и возвращения в мир живых.

Описать свою смерть Аввакум, естественно, не мог. Но неким аналогом смерти в его произведении становится упоминание о погребении заживо — помещении в пустозерскую земляную тюрьму: «Таже осыпали нас землею: струб в земле, и паки около земли другой струб, и паки около всех общая ограда за четырьми замками; стражие же пре[д] дверьми стрежаху темницы». («Стражие же пред дверьми стрежаху темницы» — цитата из Деяний апостолов, глава 12, стих 6.) На этом хронологически построенное повествование протопопа о своей жизни заканчивается. Жития традиционно завершались посмертными чудесами, удостоверяющими святость подвижника. По понятным причинам Аввакум не мог этого сделать. Но он, как тонко подметил исследователь его творчества А. Н. Робинсон, нарушая хронологию, помещает в конец текста рассказы об исцелении «бешаных» (одержимых бесом). Они становятся своеобразным эквивалентом обычных для агиографии посмертных чудес.

Сакральное в «Житии» глубоко погружено в быт, сквозит, просвечивает сквозь него. Выразительный случай — рассказ о курочке, яйцами которой в сибирской ссылке питались дети протопопа: «Курочка у нас черненька была; по два яичка на день приносила робяти на пищу, Божиим повелением нужде нашей помогая; Бог так строил. На нарте везучи, в то время удавили по грехом. И нынеча мне жаль курочки той, как на разум прийдет. Ни курочка, ни што чюдо была: во весь год по два яичка на день давала; сто рублев при ней плюново дело, железо! А та птичка одушевлен[н]а, Божие творение, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка на день давала. Слава богу, вся строившему благая! А не просто нам она и досталася. У боярони (у жены воеводы Афанасия Пашкова, в отряде которого находился Аввакум с женой и детьми. — А. Р.) куры все переслепли и мереть стали; так она, собравше в короб, ко мне их прислала, чтоб-де батько пожаловал — помолился о курах. И я-су подумал: кормилица то есть наша, детки у нея, надобно ей курки. Молебен пел, воду святил, куров кропил и кадил; потом в лес сбродил, корыто им сделал, из чево есть, и водою покропил, да к ней все и отслал. Куры Божиим мановением исцелели и исправилися по вере ея. От тово-то племяни и наша курочка была. Да полно тово говорить! У Христа не сегодни так повелось. Еще Козьма и Дамиян (святые-целители. — А. Р.) человеком и скотом благодействовали и целили о Христе. Богу вся надобно: и скотинка и птичка во славу его, пречистаго владыки, еще же и человека ради».

Скитания, собственную мученическую жизнь Аввакум изображает во многом как череду бытовых, повседневных страданий. При этом он как автор не эгоцентричен: предметом внимания и участливого переживания становятся и другие люди, особенно его жена Настасья Марковна: «Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кольско гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на нея набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: „матушка-государыня, прости!“ А протопопица кричит: „что ты, батько, меня задавил?“ Я пришол, — на меня, бедная, пеняет, говоря: „долго ли муки сея, протопоп, будет?“ И я говорю: „Марковна, до самыя до смерти!“ Она же вздохня, отвещала: „добро, Петрович, ино еще побредем“».

Формы настоящего времени при описании событий прошлого (бредет-бредет, кричит, пеняет, говорю) придают изображаемому эффект присутствия: все происходит словно на глазах у читателя. Это ощущение усиливается благодаря воспроизведению реальных или кажущихся таковыми живых реплик мужика и протопопицы.

«Во хлевине своей кричал с воплем ко Господу»

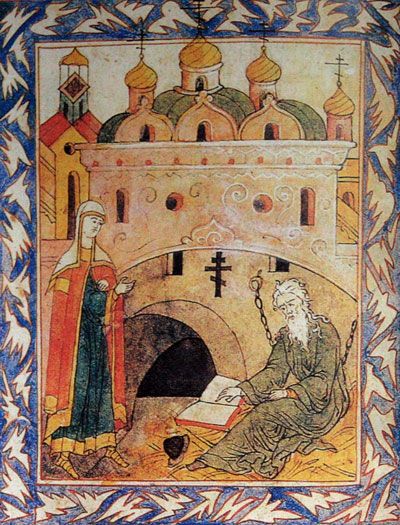

Боярыня Морозова навещает Аввакума в тюрьме. Миниатюра XIX века

Боярыня Морозова навещает Аввакума в тюрьме. Миниатюра XIX века

Мир чувств автора и героя «Жития» сложен и противоречив. Ничего похожего в древнерусской словесности до Аввакума не было. Несомненно, и прежде многие испытывали чувство богооставленности, чувство метафизической несправедливости бытия. Но только Аввакум впервые это чувство выразил. Автор даже вступает в прение с Господом, словно ветхозаветный праведник Иов, уязвленный несправедливостью совершившихся с ним бедствий. Потом безвинно битый кнутом протопоп спохватывается и кается. Во время сибирской ссылки Аввакум заступился за двух вдов, собиравшихся постричься в монахини, стать «невестами Христовыми». Воевода Афанасий Пашков намеревался выдать их замуж за кого-то из казаков. «И аз ему малое писанейце написал, — вспоминает протопоп, — сице начало: «человече! убойся Бога, седящаго на херувимех и призирающаго (смотрящего. — А. Р.) в безны, его же трепещут небесныя силы и вся тварь со человеки, един ты презираешь и неудобство показуешь», — и прочая: там многонько писано: и послал к нему. <...> ... взяли меня палачи, привели перед него. Он со шпагою стоит и дрожит: начал мне говорить: «поп ли ты или роспоп?»; и аз отвещал: «аз есмь Аввакум протопоп; говори: что тебе дело до меня?» Он же рыкнул, яко дивий зверь, и ударил меня по щоке, таже по другой и паки в голову, и сбил меня с ног и, чекан ухватя, лежачева по спине ударил трижды и, разболокши, по той же спине семьдесят два удара кнутом. А я говорю: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помогай мне!» Да то ж, да то ж беспрестанно говорю. Так горько ему, что не говорю: «пощади!» Ко всякому удару молитву говорил, да осреди побой вскричал я к нему: «полно бить тово!» Так он велел перестать. И я промолыл ему: «за что ты меня бьешь? ведаешь ли?» И он паки велел бить по бокам, и отпустили. Я задрожал, да и упал. И он велел меня в казенной дощеник оттащити <...>. Осень была, дождь на меня шел, всю нощь под капелию лежал. Как били, так не больно было с молитвою тою; а лежа, на ум взбрело: «за что ты, Сыне Божий, попустил меня ему таково больно убить тому? Я веть за вдовы твои стал! Кто даст судию между мною и тобою? Когда воровал, и ты меня так не оскорблял, а ныне не вем, что согрешил!» Бытто доброй человек — другой фарисей с говенною рожею, — со владыкою судитца захотел! Аще Иев и говорил так, да он праведен, непорочен, а се и писания не разумел, вне закона, во стране варварстей, от твари Бога познал. А я первое — грешен, второе — на законе почиваю и писанием отвсюду подкрепляем, яко многими скорбьми подобает нам внити во Царство Небесное (цитата из Деяний апостолов, глава 14, стих 22. — А. Р.), а на такое безумие пришел! Увы мне! Как дощеник-от в воду ту не погряз со мною? Стало у меня в те поры кости те щемить и жилы те тянуть, и сердце зашлось, да и умирать стал. Воды мне в рот плеснули, так вздохнул да покаялся пред Владыкою, а Господь-свет милостив: не поминает наших беззакониих первых покаяния ради; и опять не стало ништо болеть«.

Удивительно сложны переживания Аввакума, услышавшего, что воевода Пашков, желая узнать, будет ли удачным поход его сына Еремея в Монгольскую землю, обратился к шаману и тот дал воеводе благоприятное предсказание. Не желая, чтобы восторжествовал дьявол, которому, как считал Аввакум, служил «волхв»-шаман, автор и герой «Жития» стал рьяно, истово, с пафосом ветхозаветных пророков молить Господа о гибели злополучной экспедиции. Но это желание сочетается с жалостью к обреченным, как понимает протопоп, людям — людям ни в чем не повинным: «Во хлевине своей кричал с воплем ко Господу: „послушай мене, Боже! послушай мене, Царю Небесный, свет, послушай меня! да не возвратится вспять ни един от них, и гроб им там устроиши всем, приложи им зла, Господи, приложи, и погибель им наведи, да не сбудется пророчество дьявольское!“ И много тово было говорено. И втайне о том же Бога молил. Сказали ему, что я так молюсь, и он лишо излаял меня. Потом отпустил с войским сына своего. Ночью поехали по звездам. В то время жаль мне их: видит душа моя, что им побитым быть, а сам таки на них погибели молю. Иные, приходя, прощаются ко мне; а я им говорю: „погибнете там!“ Как поехали, лошади под ними взоржали вдруг, и коровы тут взревели, и овцы и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами иноземцы, что собаки, завыли; ужас на всех напал». И тут Аввакум вспомнил о доброте к нему, о заступничестве Еремея Пашкова, рисковавшего ради протопопа своей жизнью, спасавшего его от страшного отцова гнева: «Еремей весть со слезами ко мне прислал: чтоб батюшко-государь помолился за меня. И мне ево стало жаль. А се друг мне тайной был и страдал за меня. <...> Жаль стало Еремея мне: стал владыке докучать, чтоб ево пощадил». Весь отряд погиб в далеких краях. Вернулся один Еремей, отмоленный Аввакумом.

Однажды Аввакум поверяет бумаге свои неразрешенные сомнения, обращаясь к духовому отцу Епифанию, прося оценить совершенный поступок — обманом спас некоего «замотая», спрятав от преследователей: «...он ушел в лес от смерти и, дождався меня на пути, плачючи, кинулся мне в карбас (лодку. — А. Р.). Ано за ним погоня! Деть стало негде. Я-су, — простите! — своровал: яко Раав блудная во Ерихоне Исуса Наввина людей, спрятал ево (В главе 2-й ветхозаветной Книги Иисуса Навина рассказывается о том, как блудница Раав на кровле своего дома скрыла от преследования иерихонского царя двух лазутчиков, посланных Иисусом Навином в Иерихон на разведку. — А. Р.), положа на дно в судне, и постелею накинул, и велел протопопице и дочери лечи на нево. Везде искали, а жены моей с места не тронули, — лишо говорят: „матушка, опочивай ты, и так ты, государыня, горя натерпелась!“ — А я, — простите Бога ради, — лгал в те поры и сказывал: „нет ево у меня!“ — не хотя ево на смерть выдать. Поискав, да и поехали ни с чем; а я ево на Русь вывез. Старец да и раб Христов, простите же меня, что я лгал тогда. Каково вам кажется? не велико ли мое согрешение? При Рааве блуднице, она, кажется, так же сделала, да писание ея похваляет за то. И вы, Бога ради, порассудите: буде грехотворно я учинил, и вы меня простите; а буде церковному преданию не противно, ино и так ладно. Вот вам и место оставил: припишите своею рукою мне, и жене моей, и дочери или прощение или епитимию (церковное наказание с целью покаяния. — А. Р.), понеже мы за одно воровали — от смерти человека ухоронили, ища ево покаяния к Богу. Судите же так, чтоб нас Христос не стал судить на страшном суде сего дела. Припиши же что-нибудь, старец».

Епифаний здесь же ответил — приписал на полях: «Бог да простит тя и благословит в сем веце (веке. — А. Р.) и в будущем, и подружию твою Анастасию, и дщерь вашу, и весь дом ваш. Добро сотворили есте и праведно. Аминь». И успокоенный Аввакум откликнулся: «Добро, старец, спаси Бог на милостыни! Полно тово».

Удивительные cлова, исполненные подлинно христианского духа прощения и смирения, автор нашел и для своих отношений с воеводой Пашковым: «Десеть лет он меня мучил (во власти Афанасия Пашкова Аввакум находился не десять, а семь лет; десять лет длилась вся сибирская ссылка протопопа. — А. Р.) или я ево — не знаю; Бог разберет в день века (на Страшном суде. — А. Р.)».

Стиль Аввакума в целом лишен условности, риторичности, установки на использование «готового слова» — словесных формул, выражений, языка описания, заимствуемого из книжной традиции. Автор «Жития» фиксирует единичные ситуации, переживания, реплики. Единичность, уникальность, уместность только «здесь и сейчас», конечно же, у Аввакума, как церковного писателя, не абсолютны: конкретные события и ситуации он возводит к прообразам, которые находит в Библии и в житиях святых. Так, в уста воеводы Пашкова он вкладывает слова «согрешил, окаянной, пролил кровь неповинну» — признание Иуды, предавшего на казнь Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, глава 27, стих 4), другого «мучителя» — стрелецкого полуголову Ивана Елагина просто именует Пилатом. К эпизодам собственной жизни он подбирает параллели из Писания и из агиографии. Сообщая о крещении новорожденного сына во время сибирской ссылки, книжник сравнивает это событие с эпизодом из Деяний апостолов (глава 8, стихи 27–38) — крещением апостолом Филиппом евнуха-эфиопа: «В то же время родился сын мой Прокопей, которой сидит с матерью в земле закопан (второй сын Аввакума, посаженный в земляную тюрьму на Мезени. — А. Р.). Аз же, взяв клюшку, а мати — некрещенова младенца, побрели, амо же Бог наставит, и на пути крестили, яко же Филипп каженика древле (в старину. — А. Р.)». Сцена суда над протопопом на соборе 1666 года соотнесена с эпизодом осуждения Спасителя на распятие. Странное поведение перед лицом архиереев на этом соборе, лишившем протопопа священнического сана, объясняется с помощью цитаты из Послания апостола Павла к коринфянам (глава 4, стих 10): «И я отшел ко дверям да набок повалился: „посидите вы, а я полежу“, говорю им. Так оне смеются: „дурак-де протопоп-от! и патриархов не почитает!“ И я говорю: мы уроди Христа ради; вы славни, мы же бесчестни; вы сильни, мы же немощни!» Поступок Аввакума оказывается деянием юродивого, посрамляющего гордыню гонителей. Цитируя апостола Павла, Аввакум истолковывает свое поведение именно как поступок юродивого. Поведение юродивого — это своеобразный текст, построенный по принципу двойного кодирования: прочитываясь окружающими (непосвященными) как проявление умственной неполноценности, как кощунство и неприличие, на глубинном уровне оно заключает в себе особенный религиозный смысл. Так и поведение Аввакума в истинном коде может расшифровываться как указание на принадлежность к приверженцам правой веры, пророкам, которым будет даровано Царство Небесное.

А. М. Панченко интерпретировал поведение Аввакума на соборе следующим образом: «Мы в состоянии представить, чтó конкретно имел в виду протопоп Аввакум, когда он „набок повалился“, чтó он хотел сказать своим гонителям. Этот жест расшифровывался с помощью Ветхого Завета. Оказывается, Аввакум подражал пророку Иезекиилю (IV, 4–6): „Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева... Вторично ложись уже на правый бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина“. По повелению свыше Иезекииль обличал погрязших в преступлениях иудеев, предрекал им смерть от моровой язвы, голода и меча. Это предсказание повторил и Аввакум. О „моровом поветрии“ и „агарянском мече“ как наказании за „Никоновы затейки“ Аввакум писал царю в первой челобитной (1664). К этой теме он возвращался не раз и в пустозерской тюрьме». Но одновременно Аввакум как бы реализует, овеществляет метафору праведники, которые возлягут в Царстве Небесном, содержащуюся в Евангелии от Луки; Христос напоминает о муке Страшного Суда, ожидающей грешников, и о блаженстве избранных: «Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними» (глава 13, стихи 28–30). Поведение Аввакума символично: в «Житии» оно представлено как некое послание, которое несведущие противники, кичащиеся своим «внешним» умом, не в состоянии прочитать. «Простец» посрамил «мудрых».

Тем не менее, несмотря на укорененность Аввакумова произведения в церковной книжности, свобода стиля в «Житии» такова, что позволяет создавать глубоко нетривиальные и неоднозначные образы людей. Вот, например, как он оценивает стрельцов — своих караульщиков, стражников: «Потом полуголову царь прислал со стрельцами, и повезли меня на Воробьевы горы; тут же священника Лазаря и старца Епифания, обруганы и острижены, как и я был прежде. Поставили нас по розным дворам; неотступно 20 человек стрельцов, да полуголова, да сотник над нами стояли, — берегли, жаловали, и по ночам с огнем сидели, и на двор срать провожали. Помилуй их, Христос! прямые добрые стрельцы те люди, и дети таковы не будут, мучатся туды же, с нами возяся; нужица та какова прилучится, и оне всяко, миленькие, радеют. Да што много рассуждать? <...> Полно. Оне, горюны, испивают допьяна да матерны бранятся, а то бы оне и с мучениками равны были; да што же делать? и так их не покинет Бог!» (фрагмент из так называемой редакции В). Автор «Жития» способен оценить и описать своих грешных тюремщиков не как врагов, а как людей, и людей добрых. Мало того: Аввакум в состоянии увидеть в них таких же страдальцев, как он сам, «мучающихся», возящихся с узниками.

И в приверженности старым церковным обрядам, за верность которым он претерпел муки, и в неприятии икон «нового письма» или небывалых явлений литературы — первых пьес придворного театра или барочных стихов-вирш — Аввакум был строгим и ярым традиционалистом. Тем не менее его «Житие» — памятник намного более новаторский, чем такие драмы и стихотворения: Аввакум, создавая собственную агиобиографию и причудливо соединяя вечное с сиюминутным, бытовым, взрывает традицию изнутри. У замечательного филолога Ю. Н. Тынянова имеется книга, изданная под названием «Архаисты и новаторы». Но авторское название ее было иным: «Архаисты-новаторы» — архаисты, которые одновременно были новаторами.

Такое уникальное произведение могло родиться только в ситуации глубочайшего религиозного и культурного кризиса, который произошел в середине XVII столетия. Реформа патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, приведшая к расколу Русской церкви, превратила приверженцев «старой веры» в малое гонимое Христово стадо. С их точки зрения, наступили «последние времена», подобные первым, начальным, когда зарождалось христианство. Теперь каждый истинно верующий, «верный», выпавший из прежних социальных, корпоративных связей, ставший изгоем, отсеченным членом для официальной Церкви, которая перестала его окормлять, оказался в том же положении, что и апостолы — ученики Христа и первые проповедники Христовой веры. Следовательно, эти истинно верующие имели право и должны были писать о себе подобно апостолам. «Посем у всякаго правовернаго прощения прошу: иное было, кажется, про житие то мне и не надобно говорить; да прочтох Деяния апостольская и Послания Павлова, — апостоли о себе возвещали же, егда что бог соделает в них: не нам, богу нашему слава. А я ничто ж есмь. Рекох, и паки реку: аз есмь человек грешник, блудник и хищник, тать и убийца, друг мытарем и грешникам и всякому человеку лицемерец окаянной. Простите же и молитеся о мне, а я о вас должен, чтущих и послушающих», — так завершает Аввакум основной, до серии рассказов об исцелении бесноватых, текст «Жития». Создавшееся положение вещей привело его к самосакрализации: исполненные смирения и самоуничижения слова о своих грехах этой самосакрализации не отменяют. Поэтому создание собственной агиобиографии оказывалось естественным, если не неизбежным. Для формирования такого самосознания, конечно же, нужна была особенная личность. Такой личностью и был протопоп Аввакум. Но для написания «Жития» требовался еще и особенный дар, и даже гений. Им протопоп Аввакум обладал в полной мере.