Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

«…в тме незнания любим пребывати»

В лице Симеона Полоцкого (1629—1680) мы встречаем едва ли не первого в России поэта, причем его можно в определенном смысле слова назвать поэтом профессиональным: он был придворным стихотворцем, постоянно писал «приветства» к торжественным дням царской семьи. До него русские книжники переписывали, переводили или сочиняли либо церковные гимны-песнопения (каноны, стихиры), либо небогослужебные ритмически организованные молитвословные тексты — так называемые стихи покаянные, подражающие библейским ветхозаветным молитвенно-покаянным сочинениям — псалмам. Хотя И. А. Бродский заметил: «Стихотворение в конечном счете приводится в действие тем же механизмом, что и молитва», различие между этими двумя явлениями разительное. Церковные гимны и молитвы, в отличие от лирических художественных произведений, создавались не с эстетической целью, и составители не стремились ни выразить собственные индивидуальные мысли и чувства, ни продемонстрировать свое мастерство.

В лице Симеона Полоцкого (1629—1680) мы встречаем едва ли не первого в России поэта, причем его можно в определенном смысле слова назвать поэтом профессиональным: он был придворным стихотворцем, постоянно писал «приветства» к торжественным дням царской семьи. До него русские книжники переписывали, переводили или сочиняли либо церковные гимны-песнопения (каноны, стихиры), либо небогослужебные ритмически организованные молитвословные тексты — так называемые стихи покаянные, подражающие библейским ветхозаветным молитвенно-покаянным сочинениям — псалмам. Хотя И. А. Бродский заметил: «Стихотворение в конечном счете приводится в действие тем же механизмом, что и молитва», различие между этими двумя явлениями разительное. Церковные гимны и молитвы, в отличие от лирических художественных произведений, создавались не с эстетической целью, и составители не стремились ни выразить собственные индивидуальные мысли и чувства, ни продемонстрировать свое мастерство.

Впрочем, уже в первой половине XVII столетия встречаются единичные произведения, написанные рифмованным неравносложным говорным стихом, или любовные стихотворения — подражания народным песням, сложенные тоническим стихом, тяготеющим к равноударности. Но регулярному, правильному стихотворству русская литература обязана именно Симеону Полоцкому. Полоцкий — это не фамилия, а прозвание Симеона — уроженца белорусского города Полоцка. Симеон — имя, полученное в монашестве; в миру его звали Самуил Емельянович Ситнианович-Петровский. О его жизни до переезда в Россию известно немного. Учился в Киевской коллегии и затем в какой-то иезуитской коллегии (может быть, в Виленской). В 1654 году, во время очередной русско-польской войны, полоцкий стихотворец приветствовал царя Алексея Михайловича, взявшего его родной город. В 1664 году Симеон переселился в Москву, где учил латинскому языку подьячих Приказа тайных дел, создал школу в Спасском монастыре, был воспитателем царевичей Алексея Алексеевича, а после его смерти — Феодора (Федора) Алексеевича, надзирал за обучением царевны Софьи и маленького Петра. Возглавил придворную типографию (так называемую верхнюю). Писал и издавал не только стихи, но и проповеди и богословские сочинения. Составил проект академии. Свою деятельность в России Симеон воспринимал как просветительскую миссию, как культуртрегерство: новое отечество представлялось ему страной, пребывающей во мраке невежества. В стихотворении «Желание Творца» из книги «Рифмологион» он объявлял:

…Убо (ведь. — А. Р.) подобает,

да и Россия славу разширяет

Не мечем токмо, но и скоротечным

типом (типографской печатью. — А. Р.), чрез книги сущым многовечным.

Но увы нравов! Иже истребляют,

яже честныи трудове раждают.

Не хощем с солнцем мирови сияти,

в тме незнания любим пребывати.

Ученость поэта, как и литературные вкусы, на фоне современной ему западноевропейской литературы выглядят весьма архаичными — это знания и симпатии образованного церковника, овладевшего греческим и особенно латынью, сведущего в грамматике и риторике, не чуравшегося использования образов из античной мифологии в качестве аллегорий и метафор. Однако для Московии деятельность и творчество Симеона были несомненно новаторскими.

Благодаря стихотворцу в русской литературе утвердилась новая система стихосложения — силлабическая. Вот как ее описывает исследователь творчества Симеона Полоцкого И. П. Еремин: «Основной принцип силлабического стихосложения (от лат. syllaba — слог) — равносложность: поэтическая речь организуется закономерным чередованием равносложных стихотворных строк. Этим принципом силлабического стихосложения определяется и система его стихотворных размеров; они различаются по количеству слогов, составляющих стих: стихи восьмисложные, одиннадцатисложные, тринадцатисложные, четырнадцатисложные, „смешанные“ (в зависимости от строфической структуры стихотворения). В наиболее употребительных у Симеона Полоцкого стихах одиннадцатисложного и тринадцатисложного размеров стих всегда, как правило, делится на две части — отчетливой паузой внутри стиха, цезурой; в одиннадцатисложном стихе — после пятого слога (по схеме: 5+6), в тринадцатисложном — после седьмого слога (по схеме 7+6)». Эти стихи рифмованные, и рифма в них парная. Силлабический стих пришел в Россию из Польши. Для польского языка, в отличие от церковнославянского и русского, характерно фиксированное ударение в слове: оно всегда падает на предпоследний слог. Соответственно, и у рифм в стихах Симеона Полоцкого ударение приходится на второй слог от конца. (Такие рифмы в стиховедении именуются женскими.) Относительно немногочисленные исключения наподобие тебе — небе — это, видимо, не нарушения правила, а так называемые поэтические вольности: читать такие рифмы следует как тéбе — нéбе, а не как тебé — нéбе. Впрочем, силлабические стихи было принято читать вслух особым образом — скандировать, то есть произносить по слогам: при этом становилось более ощутимым совпадение в количестве этих слогов в строках, а различие между ударными и неударными слогами воспринималось слабо. Силлабика господствовала в русской литературе с середины XVII века до конца 1730-х годов, когда ей на смену благодаря реформе стихосложения, проведенной В. К. Тредиаковским и М. В. Ломоносовым, пришла новая система — силлабо-тоническая. За силлабическими стихами закрепилось происходящее из польского языка обозначение «вирши».

Симеон Полоцкий создал множество стихотворений. Его перу принадлежат три книги. Первая из них — «Вертоград многоцветный». Вертоград — по-церковнославянски значит «сад». Полное название книги — «Вертоград многоцветный, ползы ради душевныя православных христиан Божиим наставлением и пособием, а трудоположением многогрешнаго во иероманасех (священниках-монахах. — А. Р.) Симеона Полоцкаго утяженныи и насажденный в лето (год. — А. Р.) от создания мира 7186, а от рождества еже во плоти Бога Слова (Иисуса Христа. — А. Р.) 1678; совершися месяца аугуста в день» (день не указан). Название приводится по последнему беловому списку — рукописи, подготовленной к печати. В этой рукописи стихотворения расположены по алфавиту в соответствии с названиями отдельных текстов или циклов. В черновом автографе такой композиции еще нет. Издан «Вертоград» при жизни автора не был: полностью напечатали его относительно недавно, в 1996–2000 годах. «Вертоград» — собрание назидательных стихотворений.

Вторая книга стихов — «Псалтирь рифмотворная». Она сохранилась в черновом автографе и в копии — подносном экземпляре. Полное ее название — «Псалтирь царя и пророка Давыда, художеством рифмотворным равномерно слоги и согласноконечно по различным стихов родом преложенная трудолюбием многогрешнаго во иеромонасех Симеона Полоцкаго в лето от создания мира 7186, от рожества же по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 1678 месяца <не указан> в царствующем и богоспасаемом граде Москве». Попытка Симеона опубликовать этот вольный, авторский перевод священной книги Псалтирь, используемой в богослужении, вызвала сильнейшее противодействие со стороны Московской патриархии. Издать ее удалось только спустя два года в так называемой верхней (придворной) типографии, которую возглавлял сам поэт, в 1680 году.

Третий поэтический сборник Симеона Полоцкого — «Рифмологион». Полное название книги — «Рифмологион, или Стихослов, содержяй в себе стихи равномерно (равносложным силлабическим стихом. — А. Р.) и краесогласно (в рифму. — А. Р.) сложенныя, различным нуждам приличныя. В славу и честь Бога в Тройце единаго, Пречистыя Божия Матере, святых угодников Господних. В ползу юных и старых, духовных и мирских различных санов, купно во утеху и умиление, в благодарствие, похвалу и привет, и прочая. Божиею помощию трудолюбием многогрешнаго во иеромонасех Симеона Полоцкаго в различная лета и времена сложенныя, потом же в едино собрание сочетанныя в лето от создания мира 7187, от рождества Бога во плоти 1679» (в рукописи ошибочно написано: 1678). Дошла до нас она в черновой рукописи с правкой и пометами автора. «Рифмологион» — собрание стихотворений прославляющего, панегирического содержания, именуемых автором словом «приветство». Это своего рода прообразы позднейших торжественных од. По характеристике И. П. Еремина, «центральное место в составе „Рифмологиона“ Симеона занимают его так называемые книжицы, написанные по поводу событий в жизни царской семьи, особо важных, иногда государственного значения. „Книжиц“ этих пять (три „приветственные“ и две траурные): „Благоприветствование“ царю Алексею Михайловичу „о ново-богом-дарованном сыне государе нашем царевиче и великом князе Симеоне Алексиевиче“ (1665), „Орел Российский“ (1667), „Френы, или Плачи всех санов и чинов Православно-Российского царства“ о смерти царицы Марии Ильиничны (1669), „Глас последний ко Господу Богу“ царя Алексея Михайловича (1676), „Гусль доброгласная“ (1676)».

«Хамелеонту вражда естеством всадися»

Симеон Полоцкий — не только первый русский поэт в собственном смысле слова, но и первый русский писатель, в творчестве которого воплощен определенный художественный стиль. Приемы, используемые древнерусскими книжниками, ученые-филологи часто относят к тому или иному стилю: например, в произведениях Епифания Премудрого, автора Жития Стефана Пермского, находят черты так называемого стиля плетения словес, или экспрессивно-эмоционального стиля. Однако эти стили — результат научного обобщения, конструкты, созданные исследователями. Они не являются выражением осознанной художественной установки, воплощением каких-либо эстетических программ, сформулированных книжниками. Иное в случае с Симеоном: стиль его виршей — это барокко. Термин «барокко» в качестве обозначения этого стиля в живописи, скульптуре и архитектуре был предложен только во второй половине XIX века и позднее распространен и на литературу. Происхождение его не очень ясно: слово связывают то с латинским названием одного причудливого логического построения, то с итальянским именованием жемчужины необычной формы, то с жаргонным словцом французских живописцев, значащим «размывать контур». Общее значение у всех этих слов — «странное необычное, удивительное». Сам стиль сложился в европейских литературе и искусстве в конце XVI-XVII столетиях.

Симеон Полоцкий — не только первый русский поэт в собственном смысле слова, но и первый русский писатель, в творчестве которого воплощен определенный художественный стиль. Приемы, используемые древнерусскими книжниками, ученые-филологи часто относят к тому или иному стилю: например, в произведениях Епифания Премудрого, автора Жития Стефана Пермского, находят черты так называемого стиля плетения словес, или экспрессивно-эмоционального стиля. Однако эти стили — результат научного обобщения, конструкты, созданные исследователями. Они не являются выражением осознанной художественной установки, воплощением каких-либо эстетических программ, сформулированных книжниками. Иное в случае с Симеоном: стиль его виршей — это барокко. Термин «барокко» в качестве обозначения этого стиля в живописи, скульптуре и архитектуре был предложен только во второй половине XIX века и позднее распространен и на литературу. Происхождение его не очень ясно: слово связывают то с латинским названием одного причудливого логического построения, то с итальянским именованием жемчужины необычной формы, то с жаргонным словцом французских живописцев, значащим «размывать контур». Общее значение у всех этих слов — «странное необычное, удивительное». Сам стиль сложился в европейских литературе и искусстве в конце XVI-XVII столетиях.

Симеон Полоцкий не писал теоретических трактатов об этом стиле. Но он конспектировал сочинения Матея Казимира Сарбевского — старшего современника, польского поэта и теоретика словесности, писавшего по-латыни. Наиболее же полно теория стиля, позднее названного барокко, была сформулирована итальянским писателем и философом Эмануэле Тезауро и испанским мыслителем и теоретиком словесности Бальтасаром Грасианом. В представлении барочных теоретиков Бог был творцом знаков и смыслов, искусным писателем, художником или композитором. Но если Господь — совершеннейший поэт, то и стихотворец, творя, как бы подражает ему. Значит, в этом подражатель сопричастен в творчестве самому Богу. Так барокко возвышало фигуру художника, творца, отделяя его от простого «делателя», ремесленника. Барокко ценило все непривычное, изумляющее, поражающее. Идеей стиля было сближение разнородного и различение сходного, в чем проявлялось «остроумие», понимаемое именно как острота ума, а не как зубоскальство или веселость. М. В. Ломоносов, в произведениях которого иногда находят барочные черты, назвал метафору «сопряжением далековатых вещей». Таким сопряжением жил, питался стиль барокко. В теоретических сочинениях барочных авторов образ, построенный на таком неожиданном, причудливом соединении разнородных признаков, именовался словом латинского происхождения концепт или его итальянским вариантом кончетто. Тезауро в трактате «Подзорная труба Аристотеля» писал о двух главных качествах Остроумия — Прозорливости и Многосторонности, Многосторонность он ценил особенно высоко. Прозорливость способна постичь потаенное, она проникает в глубинные свойства вещей: «в субстанцию, материю, форму, случайность, качество, причину, эффект, цель, симпатию, подобное, противоположное, одинаковое, высшее, низшее, а также в эмблемы, собственные имена или псевдонимы». А Многосторонность «их связывает и разделяет, увеличивает или уменьшает, выводит одно из другого и с поражающей ловкостью ставит одно на место другого». Тезауро смело сравнил такую работу разума с искусством фокусника. Все эти свойства присущи Метафоре: она «мать Поэзии, Остроумия, Замыслов, Символов и героических Девизов». А Грасиан в трактате «Остроумие, или Искусство изощренного ума» определял суть остроумия как «изящное сочетание, гармоническое сопоставление двух или трех далеких понятий, связанных единым актом разума». Остроумие сопричастно и логическому (истина), и художественному (красота). Подобно логическому, остроумие пользуется понятиями, являясь «актом разума» остроумца и обращаясь к разуму читателей и слушателей. Однако, в отличие от логического рассуждения, остроумие прямо сближает далекие понятия, «сочетая», «сопоставляя» и таким образом открывая новую истину: остроумие не пользуется доказательствами, как силлогизм, а предоставляет слушающему или читающему самому оценить правильность утверждаемой связи благодаря «изощренному уму». Такая непосредственность связи, «изящность» сочетания, «гармоничность» сопоставления роднит остроумие с художественным творчеством, радость от остроумных высказываний родственна наслаждению произведениями искусства, убеждающими своей красотой. Но эта красота обращается к способности мыслить, а не к органам чувств, как в изобразительных искусствах или музыке. Завораживать должна красота самой мысли, а не словесных форм ее выражения и украшения. Писатель использует риторические приемы — синтаксические (фигуры) и лексические (тропы). Но не их изящество само по себе, не их внешняя красота, а красота внутренняя, красота мысли является главным.

Поэзия Симеона Полоцкого словно иллюстрирует эти утверждения. Вот стихотворение «Мир есть книга» из «Вертограда многоцветного»:

Мир сей преукрашенный — книга есть велика,

еже словом написа всяческих Владыка.

Пять листов препространных в ней ся обретают,

яже (которые. — А. Р.) чюдна писмена в себе заключают.

Первый же лист есть небо, на нем же светила,

яко писмена, Божия крепость положила.

Вторый лист огнь стихийный под небом высоко,

в нем яко писание силу да зрит око.

Третий лист преширокий аер (воздух. — А. Р.) мощно звати,

на нем дождь, снег, облаки и птицы читати.

Четвертый лист — сонм водный в ней ся обретает,

в том животных множество удобь ся читает.

Последний лист есть земля с древесы, с травами,

с крушцы (рудами. — А. Р.) и с животными, яко с писменами.

Бог создал Землю словно искусное произведение, как книгу. Явления, элементы, существа, ее наполняющие, — письмена, буквы. Следовательно, они — знаки, скрывающие, заключающие в себе некие смыслы, и поэт должен эти смыслы раскрыть, явить. По замечанию известного исследователя русской поэзии XVII века А. М. Панченко, «в стихотворении „Мир есть книга“ Симеон Полоцкий как бы совершает последовательное движение от общего к частному и опять к общему: он разлагает книгу на части — листы, слова, буквы („письмена“), обозревает каждую из них в отдельности („читает книгу“) и, убедившись в неизреченной красоте частей и целого, завершает стихотворение величанием автора книги — Бога. Эта совокупность нисходящего и восходящего движений очень важна, поскольку она дает Симеону Полоцкому основание свести бесконечное разнообразие мира к конечному и обозримому числу элементов — алфавиту, приравнять „письмено“, букву явлениям чувственного и духовного мира». Не случайно описывающие самые разные явления мира стихотворения или их группы в беловой рукописи сборника «Вертоград многоцветный» выстроены по принципу алфавита: если мир есть книга величайшего Автора, то и книга подобна миру, а ее создатель — Господу. Представление о бытии как о нравоучительной книге, полной иносказаний — символов и аллегорий — было характерно еще для Средневековья. Оригинальность барочного стихотворца Симеона Полоцкого — в том, что он разворачивает эту общую идею в конкретных образах, находит общепризнанному новое выражение.

Как пишет А. М. Панченко, «...всякая вещь, любое событие, поступок человека или отвлеченное понятие могут быть зашифрованы — именно зашифрованы, а не описаны <...> с помощью „письмен“, которые превращаются в иероглифическую эмблему». Предметное, конкретное само по себе Симеону неинтересны: «Вещь сама по себе — ничто. Вещь — только форма, в которой человек созерцает истину, только „знак“, „гиероглифик“ истины» (И. П. Еремин). При этом соответствие абстрактной идеи и ее иносказательного обозначения-выражения должно удивлять, поражать. Замечательный пример — стихотворение «Хамелеонт»:

Хамелеонту вражда естеством всадися

Къ животным, их же жало яда исполнися.

Видя убо онъ змия, на древо исхождает

и из уст нить на него некую пущает;

В ея же конце капля, что бисер, сияет,

юже онъ ногою на змия управляет.

Та повнегда (когда. — А. Р.) змиевей главе прикоснется,

абие (тотчас. — А. Р.) ядоносный умерщвлен прострется.

Поэт рассказывает об убийстве хамелеоном змия. Необычно уже одно это: одно пресмыкающееся убивает другое. Еще необычнее: ядовитый хамелеон ненавидит других ядовитых животных. Змий, змия традиционно олицетворяли дьявольское начало. Так и здесь. Однако ее сородич хамелеон олицетворяет действенность Христовой молитвы:

Подобно действо имать молитва святая,

На змия ветха из уст наших пущенная;

В ней же имя ИИСУСЪ, як бисер, сияет,

демона лукаваго в силе умерщвляет.

Поразительно, что животное управляет ядом с помощью ноги. К зоологии это, конечно, не имеет никакого отношения. Удивительно, что яд из уст хамелеона уподоблен молитве, которая исходит из уст человека и уничтожает древнего змия — дьявола, сатану. Ведь не только у хамелеонта, но и у понятия яд тоже негативный оценочный ореол. Вот он пример барочного остроумия, «сопряжения далековатых смыслов».

«Орел российский под небом летаяй»

Основа барочной образности — вид аллегории, называемый «эмблема». В словесность эмблемы пришли из книг гравюр. В 1531 году в немецком городе Аугсбурге была издана книга Андреа Альциати под латинским названием «Emblemata» («Книга эмблем»). Она вскоре приобрела огромную известность, ее многократно переиздавали. В первом издании были 104 эмблемы — аллегорические графические изображения со словесными толкованиями, в издании 1621 года их стало 212. А. Альциати создал четкую структуру эмблем из трех элементов: девиза, или надписи, — inscriptio (titulus, motto, lemma), рисунка — pictura (icon, imago) и подписи (subscriptio). Подпись обычно была стихотворной строкой на латыни. Девиз — краткое, запоминающееся изречение; подпись — комментарий-толкование. Структура эмблемы, между прочим, сохранилась в современной телевизионной рекламе: здесь и запоминающийся, часто стихотворный девиз-лозунг, и видеоряд, и объяснение, зачем нужно купить именно предлагаемый товар.

Основа барочной образности — вид аллегории, называемый «эмблема». В словесность эмблемы пришли из книг гравюр. В 1531 году в немецком городе Аугсбурге была издана книга Андреа Альциати под латинским названием «Emblemata» («Книга эмблем»). Она вскоре приобрела огромную известность, ее многократно переиздавали. В первом издании были 104 эмблемы — аллегорические графические изображения со словесными толкованиями, в издании 1621 года их стало 212. А. Альциати создал четкую структуру эмблем из трех элементов: девиза, или надписи, — inscriptio (titulus, motto, lemma), рисунка — pictura (icon, imago) и подписи (subscriptio). Подпись обычно была стихотворной строкой на латыни. Девиз — краткое, запоминающееся изречение; подпись — комментарий-толкование. Структура эмблемы, между прочим, сохранилась в современной телевизионной рекламе: здесь и запоминающийся, часто стихотворный девиз-лозунг, и видеоряд, и объяснение, зачем нужно купить именно предлагаемый товар.

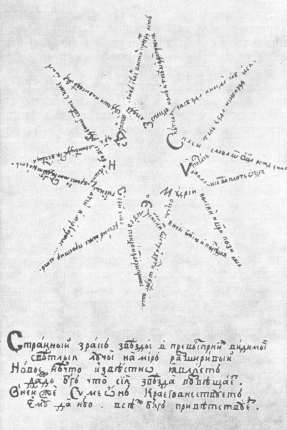

Подобная структура присуща и многим стихотворениям Симеона Полоцкого, который, кстати, писал так называемые фигурные стихи — любил сближать словесные тексты и изображения, создавал, например, тексты в форме сердца, звезды или креста, причем форма расположения строк соответствовала их содержанию. Так отбрасывались различия между условными знаками — словами, ничем не похожими на предметы, ими обозначенные, и живописными или графическими знаками, зримо подражающими изображаемым вещам. В стихотворении «Мир есть книга» начальные строки, выражающие эту идею, подобны девизу, а конечные, назидание «Ту книгу читающе, рцем (скажем. — А. Р.) вси: слава тебе, / О Человеколюбче, царствуяй на небе» — подписи. Так же построен и «Хамелеонт»: начало соответствует девизу-надписи, центральная часть, описание хамелеона — эмблеме, концовка — подписи.

«Приветство 2» из книжицы «Гусль доброгласная», входящей в состав «Рифмологиона», строится на толковании знаков зодиака («зодий») как аллегорий, указывающих на достоинства и обязанности молодого русского царя Феодора Алексеевича:

Дванадесять суть знамени в зодии (двенадцать знаков зодиака. — А. Р.),

в нем же суть люди и звери некии.

Первый есть агнец, в нем же ты ходиши,

повнегда (когда. — А. Р.) тихость агнчую храниши,

Со незлобием в сердцы ти спряженну,

со смирением духа съединенну.

Вторый есть телец, вон же ты вшел еси,

егда царствия бремя приял еси,

Еже достоит не без труд носити,

Бог же изволит в нем ти пособити.

Третие место близнецы заяша,

в них же царская будет светлость ваша,

Внегда потщится с Христом всегда жити

и сердцем своим ему во храм быти…

А в центре «Приветства 3» из этой же книжицы — орел, геральдический символ России, превращенный в эмблему одновременно умершего Алексея Михайловича и молодого самодержца, его сына:

Орел российский под небом летаяй,

гласом славы си весь мир исполняяй,

Егда во свете мысленнаго солнца

крилы си царства покрываше конца,

От вселютыя смерти устрелися

и в венценосной главе уязвися.

Низъпаде в яму, в земли ископанну,

сотвори слезми землю облиянну,

Остави венъцы честныя си главы,

яко бысть тако годе царю славы.

Пал есть и умре, но паки воскресе

во своем сыне, егда тя вознесе

Бог вместо его, еже царствовати,

скипетр российский преславно держати.

О Божий даре (Феодор по-гречески — «Божий дар». — А. Р.), из царя рожденный

и на престоле царстем посажденный…

Воскресающий орел — необычный образ: Симеон наделяет орла признаком мифологической птицы феникса.

В «Приветстве великому государю Алексию Михайловичу о вселении его в дом в селе Коломенском», включенном в книгу «Рифмологион», построенный для царя подмосковный дворец назван «осьмым дивом» — восьмым чудом света. Автор восхищается его обманками-симулякрами, которые любила эпоха барокко: фресками, на которых «четыре части мира написаны, / Аки на меди хитро извааны»; скульптурами львов, которые «рикают, / Яко живии лви глас испущают, / Очеса (очи, глаза. — А. Р.) движут, зияют устами, / Видится, хощут ходити ногами». Нарисованное кажется литым или кованым, неживое — живым. Множество нарисованных и изваянных цветов «удивлятися всяк ум понуждает». Поэт в восторге восклицает: «Вся же прекрасна, кто не удивится!»

Установка на удивление присуща и чисто дидактическим стихотворениям из «Вертограда». В виршах «Жабы послущливыя» в пример говорливым женщинам, не способным чинно, в молчании выстоять церковную службу, поставлены послушные жабы:

Брат некий в обители смиренно живяше

и без прекословия началных слушаше.

Тамо близ бяше блато, во нем же живяху

многи жабы и воплем своим досаждаху

Молящымся иноком (иноки — монахи. — А. Р.). Такожде случися

жабам кричати, егда жертва приносися (во время литургии. — А. Р.).

Началник, не претерпев, инока послаше,

да велит им молчати ему завещаше.

Се же рече смеяся, — а брат послушливый,

в правду посланна себе быти помысливый,

Иде к жабам и рече: «Именем Христовым

завещаю вам, жабы, не быти таковым.

Престаните отселе досадно кричати!».

Оттоле гласа тамо жаб не бе слышати.

Ныне же человеци во церкви стояще,

молбы си при безкровной жертве (на литургии. — А. Р.) приносяще,

Многим глаголанием досады творяют;

речеши ли молчати: никако слушают,

Еще огорчившеся хулят иерея (священника. — А. Р.),

обличения злобы не любят своея.

Наипаче сокочут (болтают. — А. Р.) язычныя бабы,

досаждающе паче, неже овы (те. — А. Р.) жабы.

Тщитеся убо, бабы, жабы (жабам. — А. Р.) подражати,

во время жертв духовных (на литургии. — А. Р.) глас свой удержати.

В стихотворении «Пиянство» пагубное пристрастие к винопитию обличается на примере анекдотической ситуации:

Человек некий винопийца бяше,

меры в питии хранити не знаше,

Темже многажды повнегда упися,

в очию его всяка вещь двоися.

В едино время прииде до дому

и вся сугуба зрешася оному.

Име два сына, иже предстояста (стояли перед ним. — А. Р.)

ему четыри во очию стаста (представились глазам. — А. Р.).

Он нача жену абие мучити,

да бы ей правду хотела явити,

Когда два сына новая родила

и с коим мужем она приблудила.

Жена всячески его увещание,

вино виновно быти сказоваше.

Но он никако хоте веры яти (не хотел поверить. — А. Р.),

муку жестоку нача умышляти;

Взял есть железо, огнем распаляше,

ко жене бедней жестоко вещаше:

«Аще ты инем мужем не блужденна,

сим не будеши огнем опаленна;

Аще же с инем блуд еси творила,

имать ожещи тя огненна сила».

Жена, однако, оказалась находчивой:

Бедная жена в люте беде бяше,

обаче (однако. — А. Р.) умно к нему глаголаніе:

«Рада железо огненное взяти,

невинность мою тебе показати,

Токмо потщися своею рукою

подати оно ты на руку мою».

А все железо распаленно бяше,

чесо (чего. — А. Р.) пияный во ум не прияше.

Ятся (взял. — А. Р.) железа, люте опалися,

болезни ради (из-за боли. — А. Р.) в мале отрезвися.

И се два сына точию видяше,

невинность жены, свою вину знаше;

Срамом исполнен, во печали был есть

и прощения, у жены просил есть,

Тако пиянство ум наш помрачает; —

всяк убо (ведь. — А. Р.) того верный да гонзает (избегает. — А. Р.).

В сравнении с современными им западноевропейскими барочными стихотворениями вирши Симеона Полоцкого выглядят все же довольно однообразными и малооригинальными. Мы не найдем в них любовных мотивов, столь выразительно представленных, например, у Симеонова современника англичанина Джона Донна: ведь автор «Вертограда» и «Рифмологиона» был монахом. Не обнаружим и таких замечательно «остроумных» и новаторских уподоблений, как донновское развернутое сравнение разлученных влюбленных с разведенными ножками циркуля, вдохновившее на подражание Бродского. В отличие от итальянского барочного поэта Джамбаттиста Марино, он не изобретал таких смелых метафор-кончетто, как луна — небесный омлет. Прошло немногим более полувека, и стих виршей стал безнадежно архаичным, рифмы, обычно суффиксальные или флективные (созвучия окончаний) — банальными, а их язык — обветшалым и порой маловразумительным: Симеон ведь писал на чистом книжном, церковнославянском языке. Абсолютно новаторские для русского XVII века его сочинения вскоре оказались безнадежно устаревшими. И все же не стоит быть по отношению к этому поэту излишне строгими. Нужно помнить, что он начинал с чистого листа. И также помнить, что без его панегирической поэзии не было бы ни од Ломоносова, ни торжественной лирики Державина, а без его «Псалтири рифмотворной» — многочисленных переложений псалмов, которые писали и лучшие поэты следующего века: В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, М. М. Херасков, Г. Р. Державин и современник Пушкина Ф. Н. Глинка. В лице Симеона Полоцкого древнерусская словесность начинала превращаться в литературу. Это было только начало пути, на котором, в сравнении с древнерусской книжностью, были и великие открытия и обретения, и, увы, невосполнимые утраты...