Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

«Повесть о Дракуле», или «Сказание о Дракуле», ― один из самых загадочных памятников древнерусской книжности. Он посвящен валашскому (румынскому, «мутьянскому») князю XV века Владу Цепешу по прозвищу Дракула (точнее, Дракулеа — «сын дракона», или «сын дьявола»), стяжавшему страшную славу своими садистски жестокими деяниями, а в конце XIX и в ХХ столетиях стараниями английского романиста Брэма Стокера и многочисленных кинорежиссеров превращенного в вампира. Достоверно не известно, является ли средневековая «Повесть» оригинальным древнерусским памятником или может быть отнесена к переводной литературе. Впрочем, в настоящее время идея, что «Повесть» — произведение, созданное в Древней Руси, а не перевод/переделка, безусловно господствует в науке. В тексте «Повести» упоминается, что автор и сопровождающие его видели в венгерском городе Будине сыновей Дракулы. Поэтому давно было высказано предположение: этим автором мог быть или дьяк Федор Курицын, возглавлявший посольство Ивана III к венгерскому королю, или «кто-либо из его свиты». Федор Курицын входил в круг так называемых новгородско-московских еретиков, и поэтому неоднократно предпринимались попытки найти в «Повести» отражение политической идеологии этого круга. Однако наибольший интерес вызывала неизменно такая проблема, как оценка деяний и личности Дракулы составителем «Повести». Еще Н. М. Карамзин отметил, что главный герой этого сочинения «лечил подданных от злодейства, пороков, слабостей, нищеты и болезней одним лекарством: смертью». Хотя историограф и не делает прямого заключения относительно авторской позиции в «Повести», очевидно, процитированные слова говорят о том, что Дракула — персонаж этого сочинения — фигура негативная, он тиран и злодей. В середине XIX столетия филолог и литературный критик С. П. Шевырев отметил, что автор описывает «безумные неистовства» Дракулы, но «этот чудовищный образчик бесчеловечия XV века, под личиною государственной правды, представлен так объективно, что трудно отгадать здесь цель рассказчика». Тем не менее оценку героя автором Шевырев посчитал безусловно негативной. Спустя примерно полтора века после Карамзина и столетие после издания лекций Шевырева А. А. Зимин также признал героя этого произведения тираном, посчитав, что автор призывает к милосердию. Я. С. Лурье, автор монографического исследования «Повести», изданного примерно семьдесят лет назад, напротив, увидел в ней если не апологию, то понимание жестокости и насилия как необходимых инструментов власти, соотнеся позицию автора с концепцией знаменитого итальянского мыслителя XV-XVI веков Никколо Макиавелли; чинимые Дракулой злодейства экстраординарны, но они — своеобразное предостережение обществу и, прежде всего, преступникам. Это последний довод властителя. Ученый напомнил, что в сочинении современника автора «Повести», итальянца Антонио Бонфини, который был хронистом венгерского короля, жестокие деяния валашского правителя отнюдь не оценивались однозначно негативно. В конечном счете «Повесть о Дракуле» для Я. С. Лурье — это оправдание сильной власти, стремящейся искоренить зло насильственными средствами. При этом исследователь не мог не признать, что автор «рисовал дьявольское „зломудрие“ мутьянского воеводы — сочетание изощренной жестокости с остроумием». По мнению Я. С. Лурье, «сюжет „Повести о Дракуле“ <...> неоднозначен — он не может быть сведен к какому-либо определенному выводу или поучению».

Сложным образом истолковал «Повесть» М. П. Одесский. По его мнению, в «Повести» дракуловская «Валахия прямо мифична <...>. Румыния изображена сказочным — вне каких-то особых „этнографических“ подробностей, без имени столицы — государством, где реализована утопия „грозного“ царя. Короче говоря, Валахия — это страна Дракулы <...> а Дракула — демонический государь со всеми подобающими атрибутами, жестокостью, остроумием, даром колдуна».

Как полагает М. П. Одесский, «образ Дракулы отнюдь не формулируется как альтернатива привычному на Руси образу властителя. Правдоподобней здесь другая логика, напоминающая позднейшие сочинения Ивана Пересветова (XVI в.). Дракула — повелитель „антимира“. <...> Но даже у „аномального“ государя есть чему поучиться. Государю „нормальной“ Москвы, к примеру, не худо бы освоить навыки „грозного“ — жестокого, но справедливого — управления, что получалось у „зломудрого“ Дракулы, еще краше смотрелось бы на Святой Руси».

Дракула, безусловно, демонический персонаж и герой «антимира». Однако пространство действия в «Повести» не мифопоэтическое. Валахия, сопредельная с Венгрией и с Молдавией, с которыми Русь поддерживала дипломатические отношения, для читателей «Повести» не могла быть условной страной. Мир Дракулы включен в единое пространство с миром автора и читателей. Отсутствие в валашском пространстве конкретных географических координат может быть связано не столько с его мифопоэтической семантикой, сколько с тем, что «Повесть» тяготеет к притчевому жанру, для которого как раз характерен отказ от пространственной и временной конкретики: притча говорит об общем, а не о частном.

По мнению А. В. Каравашкина, «история валашского господаря — это в первую очередь гибельный путь предателя веры, нечестивца, хотя и наделенного необычной мудростью и чувством справедливости», а власть Дракулы «попущена за грехи людей». Вывод исследователя таков: «Жестокий господарь обладал таким пониманием правды, которое оказалось созвучным умонастроениям писателя Московской Руси: валашский деспот казнит, за редким исключением, тех, кому недостает мудрости, тех, кто пренебрегает своим долгом или забывает об ответственности подданного перед лицом грозного владыки, а любая власть должна карать виноватых и миловать богобоязненных и разумных. Ведь большинство случаев, демонстрирующих изощренную кровожадность и столь же изощренное остроумие деспота, свидетельствуют о моральной испорченности людей, становящихся его жертвами. Угроза прижизненным наказанием оказывается лучшей прививкой честности».

С этой интерпретацией трудно согласиться: в большинстве эпизодов «Повести» говорится как раз о казнях невиновных или же тех, кто за свои проступки никак не заслуживал смерти — в том числе по меркам далеко не чувствительного XV века. Так, недостаточная мудрость, конечно же, не основание для лишения жизни. Жестокость героя «Повести» экстраординарна, в чем именно провинились подданные Дракулы или их родители, если были наказаны поставлением такого правителя, неясно. Что же касается средневековых представлений о том, кого должен «миловать» государь, то свою милость он, действительно, обязан выказывать «богобоязненным и разумным», но миловать можно только виновных — хотя и не в тяжких преступлениях.

Может ли Дракула как правитель «антимира», именуемый «зломудрым», князь, чье прозвище истолковывается в «Повести» как «дьявол», быть хотя бы в чем-то образцом для русского православного государя? В этом можно усомниться. Неправославный государь мог быть представлен в древнерусской словесности как пример для подражания: таков Магмет Салтан в «Повести о Магмете Салтане» Ивана Пересветова, написанной примерно спустя полвека после «Повести о Дракуле», — сильный и грозный государь, следующий принципам «правды». Однако, во-первых, это случай исключительный. Во-вторых, Магмету чужды жестокость ради жестокости и изощренный садистский «юмор», свойственные Дракуле. И в-третьих, Дракула умер католиком — отступником от православия, в то время как Магмет от рождения был воспитан в «иной» вере (в исламе), к тому же, согласно Пересветову, желал принять православие, но этому намерению не дали осуществиться его вельможи.

В «Повести» как будто бы обнаруживаются противоречия, смысловые «сбои». Дракула храбро воюет с иноверными турками — и он же, оказавшись в венгерской темнице, отрекается ради воли и власти от православия, становясь католиком; Дракула неоднократно поступает справедливо — и столь же часто его действия носят откровенно садистский характер, а казнит он в таких случаях не за преступление и даже не за грех, а за неудачный ответ; он победитель турок, которого боится сам султан, — но погибает он, убитый своими же воинами, по ошибке принявшими его за турка. Оценку Дракулы во вступительной части текста как «зломудрого» можно было бы попытаться списать на диктат традиционных представлений, с которыми не смог совладать автор, попытавшийся изобразить неоднозначного правителя, многие деяния которого находятся «за рамками добра и зла». Так же — чисто теоретически — можно было бы истолковать мотив отступничества валашского князя от веры: оба эти элемента образуют рамочную конструкцию текста, не относятся к его ядру. Однако в этом случае пришлось бы говорить о бессознательном автора, пробивающемся через заданные традицией оценки и представления. Но этот подход сомнителен и уязвим, ибо не объясняет механизм возникновения таких противоречий: зачем автору понадобилось писать и о вроде бы благих (жестокие казни во имя уничтожения разбоев и осуществления справедливости), и о безусловно злодейских деяниях печально прославившегося валашского правителя? Не проще и естественнее ли было бы «спрямить» семантику его образа? К чему описывать деяния во имя справедливости, если нужно раскрыть «зломудрие»? Зачем описывать «зломудрие», к чему целая галерея извращенно жестоких поступков, если составитель текста намеревался хотя бы в какой-то мере оправдать жестокость, репрессии как способ управления?

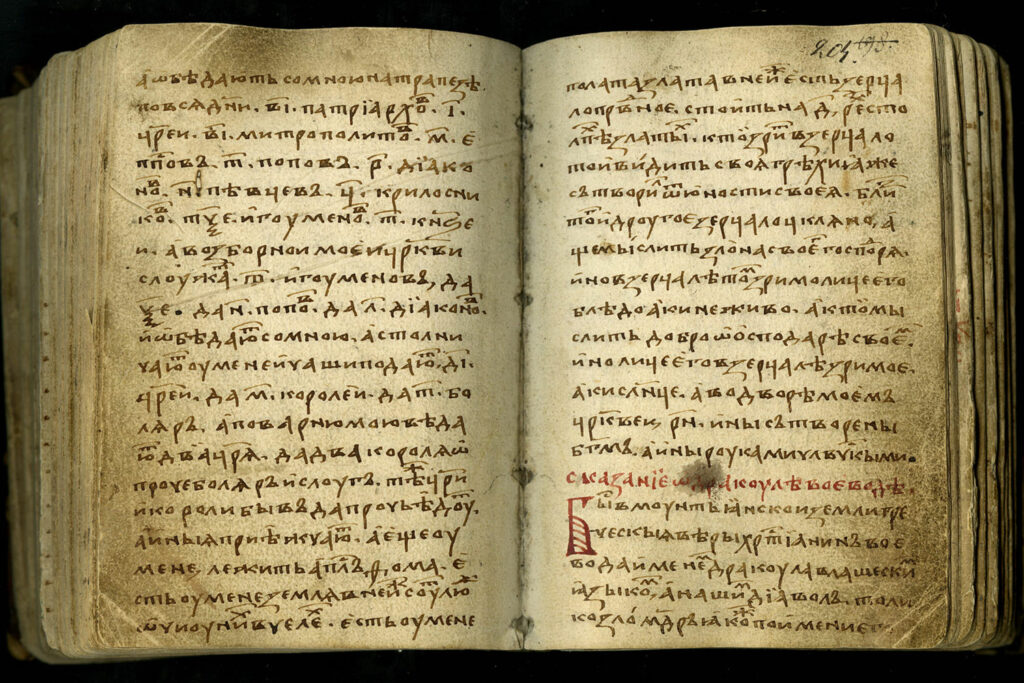

Но главное — противоречия охватывают и ядро текста, само повествование о Дракуле. Впрочем, может быть никаких противоречий ни между рамкой и центром текста, ни внутри центральной части нет — они видятся лишь с внешней точки зрения, когда остается неясной внутренняя логика повествования. Попробуем доказать это утверждение, прибегнув к последовательному «медленному» чтению текста — от фрагмента к фрагменту. Только таким образом, исходя из структуры текста, мы можем установить интенцию его автора. Но для определения семантики элементов этой структуры необходимо соотнести их с контекстом, на который и составитель «Повести», и ее читатели, подразумеваемые автором, неизбежно проецировали сказание о «зломудром» валашском правителе. Предметом рассмотрения будет текст так называемого Кирилловского извода Древнейшей редакции, дошедший до нас в самом раннем списке этого произведения, относящемся к концу XV века.

«Сказание о Дракуле воеводе» в сборнике Кирилло-Белозерского монастыря № 11/1088 л. 204–217 (октябрь 1491)

«Сказание о Дракуле воеводе» в сборнике Кирилло-Белозерского монастыря № 11/1088 л. 204–217 (октябрь 1491)

Вступление

«Был в Мунтьянской земле греческой веры христианин, воевода, именем по-валашски Дракула, а по-нашему — дьявол. Столь зломудр был, что каково имя, такова была и жизнь его». Характеристика Дракулы как православного христианина вступает в смысловой конфликт с прозванием, которое здесь же приводится («дьявол»), причем автор «Повести» представляет его не как прозвище, а как собственно имя героя; подлинное же (христианское) имя Дракулы — Влад — ни разу не упоминается. Таким образом, личным именем героя оказывается обозначение главного Врага Господа, крестильного же имени номинально православный христианин Дракула как бы лишен. Так создается сильнейшее смысловое противоречие. Естественно, прозвание «дьявол» формирует совершенно однозначные читательские ожидания: Дракула в дальнейшем тексте будет представлен как «антигерой», как служитель дьявола. Эпитет «зломудр» лишь подкрепляет эти ожидания. Он мог быть сконструирован на основе аналогичных церковно-славянских лексем «зъловѣрныи», «зълогрѣшныи», «зъловидьныи», «зълодеивыи», «зълозаконьныи», «зълокъзнивыи», «зъломысльныи», «зълообычныи» и других: это составное прилагательное, образованное посредством сложения двух основ. Необычно, и то лишь на первый взгляд, здесь, может быть, только абсолютно негативное осмысление «мудрости»: понятно, почему может быть «злой» мысль, влекущая на дурное, на грех. Но в чем «зло» «мудрости» как таковой? Является ли эпитет «зломудр» полным синонимом прилагательного «зъломысльныи»? Очевидно, нет. Если злая мысль — частный, отдельный плод ума, то мудрость — постоянное свойство человека. «Злая мудрость» неизменно направляет на совершение зла, на пребывание во зле, под властью дьявола. Но в чем сущность этой «злой мудрости»? Конечно, не в садистской жестокости, не в черном юморе Дракулы — это не более чем ее частные, отдельные проявления. «Злая мудрость» — сатанинская, а грех Сатаны — в высокоумии, в гордыне, в попытке занять в бытии место Бога. В Послании Римлянам апостола Павла есть слова: «Не превозносись, но бойся» (глава 11, стих 20). В греческом оригинале вместо «не превозносись» употреблен глагол, более точно переводимый на русский язык как «не высокомудрствуй», в Вульгате (латинской Библии) эта фраза звучит так: «noli altum sapere, sed time» — «не мудрствуй высоко, но бойся». В славянском тексте: «не высоко мудръствуи, но боися». Как заметил итальянский историк и антрополог Карло Гинзбург, слово «мудрствовать» у апостола Павла здесь имеет моральное, а не интеллектуальное значение, «предостережение против духовной гордыни». Нравственная максима, сформулированная апостолом Павлом, естественно, относится к мотивам-топосам христианской книжности. Осуждение гордыни — один из лейтмотивов Священного Писания. Речение из ветхозаветной Книги Премудрости Иисуса сына Сирахова содержится в одной из самых ранних восточнославянских рукописей — Изборнике 1076 года: «Не возносись, да не отпадешь [от Бога] и не наведешь на душу свою бесчестие». Здесь же в «Наказании Исихия, пресвитера Иерусалимского» говорится: «Подобает быть всякому христианину смиренным»; «Избегай надменности, человек, даже если ты и велик: отметая Бога, себя обрящешь ли? Возлюби смирение, даже если ты и велик, чтоб в день последний тебя возвысили».

Неологизм «зломудр», очевидно, был понят далеко не всеми редакторами-переписчиками «Повести». В некоторых рукописях содержатся замены: «злосердит вельми» или «злосерд». Злое (обуреваемое греховными страстями) сердце было для книжников понятнее, чем злой ум.

Безусловно неудачен перевод «жесток и мудр», предложенный известным исследователем О. В. Твороговым: он разрывает единое понятие-определение на два не зависящих друг от друга. Лучше всего оставить это слово без перевода.

Фрагмент 1. Дракула и турецкий султан

Этот фрагмент делится на три части. В первой Дракула, принимающий послов турецкого султана, интересуется, почему те не сняли перед ним шапок. Узнав от послов, что они соблюдали принятый в их земле обычай (то есть, как можно понять, не хотели уронить честь своего государя), валашский князь говорит, что желает утвердить их в верности своему закону, и велит прибить шапки к головам гвоздями, заявив: «Идите и скажите государю вашему: он привык терпеть от вас такое бесчестие, а мы не привыкли, и пусть не посылает свой обычай являть другим государям, которым обычай такой чужд, а у себя его блюдет». Во второй части рассказывается о походе разгневанного султана на Дракулу, о разгроме численно превосходящего турецкого войска и о бесславном возвращении султана. Также сообщается о жестоком наказании Дракулой своих воинов, обратившихся в бою спиной к врагу: полководец называет их не мужчинами, но женщинами и велит их посадить задним проходом на колья. (Задний проход, очевидно, в этом случае отождествляется им с вагиной.) Своим воинам Дракула объясняет: «Кто о смерти думает, пусть не идет со мной, а здесь остается». Смысл его фразы, очевидно, таков: опаснее проявить слабость в сражении, чем стойко биться против турок; в первом случае людей Дракулы неизбежно настигнет смерть по его приказу, во втором — у них есть шанс выжить. Часть третья: султан отправляет к своему антагонисту посла, требуя выплаты дани. Дракула притворно покоряется, заявляя, что готов не просто платить дань, но служить турецкому властителю. Обрадованный султан объявляет, чтобы его люди не трогали Дракулу ни при каких обстоятельствах, ибо тот стал его подданным. После этого валашский правитель нападает на земли турецкого владыки, не встречая сопротивления. Разорив их, Дракула отправляет к султану пленников с издевательским наказом: «Идите и поведайте царю вашему обо всем, что видели: сколько смог, послужил ему. И если люба ему моя служба, готов и еще ему так же служить, сколько сил моих станет».

В этом фрагменте Дракула проявляет себя, во-первых, как гордый правитель, во-вторых, как храбрый полководец, в-третьих, как жестокий человек, в-четвертых, как «злой» остроумец. Его жестокость здесь, однако, пока что находится в рамках объяснимого и человеческого: турецкие послы наказаны за нанесение обиды, свои воины — за трусость. В обоих случаях жестокость по-своему логична. Как победитель неисчислимого воинства иноверцев-турок Дракула должен вызывать если не восхищение, то изумление. Он может быть соотнесен с храбрым воителем князем Святославом Игоревичем, согласно «Повести временных лет» победившим десятикратно превосходящие силы греков. Правда, хотя Дракула назван православным христианином и он переселяет на свои земли христианских подданных султана, захваченных в плен, конфессиональная оппозиция православные валахи ↔ иноверные турки в «Повести» прямо не выражена.

Фрагмент второй. Дракула — справедливый правитель, карающий разбои и иное зло

Как сообщается в «Повести», ее главный герой «И так ненавидел <...> зло в своей земле, что, если кто совершит какое-либо преступление, украдет, или ограбит, или обманет, или обидит, не избегнуть тому смерти». При этом Дракула карает за преступление невзирая на лица: его наказания не могут избежать ни богатый, ни бедный, ни боярин, ни священник, ни монах. Дается пример, подтверждающий эффективность таких мер: у источника князь велел положить большую чашу из чистого золота, и никто не посмел ее украсть.

Соблюдение закона, пусть и достигнутое жестокими методами, и справедливость как будто бы говорят о Дракуле как о мудром (а не о «зломудром») правителе. Есть, однако, два нюанса. Во-первых, оставление у ручья золотой чаши — своеобразная провокация на воровство. Между тем, по речению Христа, «невозможно не прийти соблазнам, но горе, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы <...> если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих» (Евангелие от Луки, глава 17, стихи 1-2; ср. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 6-7). Искуситель — одно из имен дьявола, и человек, искушающий других, обнаруживает свое подобие Сатане. Во-вторых, не вполне ясно, насколько похвальна формальная справедливость валашского правителя, одинаково наказывающего и мирян, и церковных людей. На Руси вплоть до 1649 года ни священнослужители, ни монахи не подлежали гражданскому суду: их судили церковные власти. Неподсудность как белого, так и черного духовенства светской власти была оговорена в Судебнике Ивана III: «А попа, и диакона, и чернъца, и черницу <...> то судить святитель или его судия» (статья 59). Конечно, в принципе допустимо предположение, что для автора «Повести» не были значимы ни это речение Христа, ни — тем более — нормы современного ему русского светского и церковного законодательства. Было бы соблазнительно объяснить такое гипотетическое вольнодумство принадлежностью (впрочем, столь же гипотетической) автора к кругу еретиков. Однако аргументировать это предположение практически невозможно: нам неизвестны взгляды так называемых новгородско-московских еретиков на сей счет; мало того — не очевидно, что у них вообще была единая позиция в этом отношении.

Но все-таки как действия против турок, так и внедрение справедливости и обуздание воровства и разбоев вроде бы можно поместить в «копилку» благих деяний Дракулы.

Фрагмент третий. Борьба с болезнями и нищетой: Дракула истребляет нищих

Дракула призывает к себе больных, убогих и нищих. «И собралось к нему бесчисленное множество нищих и бродяг, ожидая от него щедрой милостыни». Князь собирает их в роскошной храмине, щедро поит и кормит, а затем вопрошает, чего они хотят; те отвечают, что полагаются во всем на его волю. Он предлагает сделать так, чтобы эти несчастные стали «беспечальны», собеседники Дракулы с радостью на это соглашаются. Тогда герой «Повести» сжигает бедняков заживо. Свой поступок он оправдывает таким образом: «Знайте, почему я сделал так: во-первых, пусть не докучают людям, и не будет нищих в моей земле, а будут все богаты; во-вторых, я и их самих освободил: пусть не страдает никто из них на этом свете от нищеты или болезней».

Это первый эпизод в «Повести», в котором Дракула безусловно демонстрирует свою чудовищную, «зломудрую» сущность. Правитель действует в соответствии с принципами формальной логики (смерть избавляет от страданий), причем как бы лишь во исполнение просьбы доверчивых простецов, желавших стать «беспечальными». Однако этот дикий поступок (радикальное решение вечной социальной проблемы) противоречит не только христианской заповеди милосердия, но и элементарной человечности и обязанности властителя помогать слабым и убогим. На средневековом Западе бытовала схожая легенда в разных версиях (например, о майнцских епископах Гаттоне I и Гаттоне II), причем убийц нищих настигало возмездие — они умирали страшной смертью.

«Зломудрие» и садистский юмор Дракулы проявляются здесь в том, что он, говоря о беспечальной жизни, подразумевает смерть как избавление от страданий, а бедняки воспринимают его слова в сугубо материальном смысле — как предложение даровать им сытое существование, довольство. Непонимание слов князя (немудрость) карается смертью.

Итак, перед нами первый поступок, который можно внести в досье дьявольских злодейств героя «Повести».

Фрагмент четвертый. Дракула испытывает мудрость двух монахов и казнит за неразумие смертью

К князю приходят два монаха из Венгрии и видят на его дворе людей, посаженных на кол. Дракула спрашивает монахов, правильно ли он поступил с этими людьми. Один осуждает его, говоря: «Нет, государь, зло ты творишь, казня без милосердия; должен государь быть милостивым. А те, что на кольях, — мученики». Дракула решает испытать другого чернеца: «Призвал Дракула другого и спросил его о том же. Отвечал тот: „Ты, государь, Богом поставлен казнить злодеев и награждать добродетельных. А люди эти творили зло, по делам своим и наказаны“. Дракула же, призвав первого монаха, сказал ему: „Зачем же ты вышел из монастыря и из кельи своей и ходишь по великим государям, раз ничего не смыслишь? Сам же сказал, что люди эти — мученики, вот я и хочу тебя тоже мучеником сделать, будешь и ты с ними в мучениках“. И приказал посадить его на кол, а другому велел дать пятьдесят золотых дукатов, говоря: „Ты мудрый человек“».

На первый взгляд идея этого эпизода — апология казней как единственного правильного способа для борьбы власти с преступлениями. Противоположная идея — идея милосердия — саркастически вышучивается. Для этого есть как будто бы достаточно оснований. Неясно, почему первый монах считает казненных мучениками: даже если они наказаны за преступления чрезмерно жестоко и Дракуле следовало быть более милосердным, это еще не делает его жертв мучениками. Однако и у второго монаха нет оснований считать, что посаженные на кол заслужили свою участь. Ни один ни другой иноки не могут знать, заслуженно или незаслуженно покараны эти несчастные. Первый исходит из представления о недопустимости жестокой казни, приравнивая казненных к святым — страдальцам за веру. Второй же исходит из аксиомы, что обреченные на смерть ее заслужили. Его слова, обращенные к Дракуле, выглядят как лесть, проникнутая чувством страха за свою жизнь. В действительности в предложенных искусителем Дракулой обстоятельствах правильный (не с точки зрения милосердия, а с точки зрения заслуженности наказания) ответ попросту невозможен: для него нет нужной информации.

Конечно, истовость Дракулы во внедрении справедливости (второй фрагмент текста) побуждает скорее признать наказание заслуженным. Однако такой поступок, как расправа с нищими и убогими (третий фрагмент), позволяет усомниться в том, что герой «Повести» всегда справедлив, присуждая к смерти. Из дальнейших эпизодов произведения станет ясно, что эти сомнения не беспочвенны.

Преступлением первого монаха оказывается неверная (с точки зрения Дракулы) мысль. Причем решение о казни, как обычно, облечено в саркастическую шутку: монах жалел о мучениках, так пусть и он стяжает себе мученичество.

Наконец, Дракула казнит монаха, что в Средние века было страшным преступлением. Решение Дракулы казнить монаха, осудившего князя за жестокость, и похвалить и наградить одобрившего казни может быть понято как проявление «зломудрия» и небескорыстного снисхождения к апологету — то есть как деяние «злое».

Фрагмент пятый. Дракула и иноземный купец: испытание на честность

У некоего иностранного купца в земле Дракулы были украдены дукаты. Властитель, признавая в том свою вину, велит возместить потерю, но подкладывает в мешок одну лишнюю монету. Купец, обнаружив ее, возвращает князю. Дракула хвалит его за честность, прибавляя, что если бы тот поступил иначе, то лишился бы жизни — был бы посажен на кол.

Семантика деяний Дракулы здесь амбивалентна: с одной стороны, он все тот же приверженец справедливости, с другой — так же уже хорошо известный нам искуситель-провокатор.

Дракула и турецкие послы. Теодор Аман, ок. 1862 г.

Дракула и турецкие послы. Теодор Аман, ок. 1862 г.

Фрагмент шестой. Дракула карает прелюбодеек

Дракула жестоко наказывает женщин за прелюбодеяние, вырезая им гениталии и/или срывая с них кожу, отрезая сосцы, пронзая гениталии раскаленным металлическим прутом девушкам, не сохранившим девственность, и вдовам, нарушившим целомудрие.

Дракула и в этом фрагменте, как и раньше, выступает в роли «черного юмориста»: согрешивших женщин он прежде всего лишает орудия греха и одновременно как бы совершает с ними новый коитус — еще раз лишает девственности, веля вонзить раскаленный прут в вагину. Одновременно его роль — жестоко (изуверской смертной казнью) наказывать за сексуальный грех. Прелюбодеяние (кроме особенных извращенных форм соития и случаев инцеста) не каралось смертной казнью ни на Руси, ни в Византии, из которой были заимствованы представления о различении уголовного преступления и преступления против Бога, греха. Византийское светское законодательство допускало месть — убийство мужем неверной жены и ее любовника, застигнутых на свидании. Сербский закон разрешал в той же ситуации мужу увечить жену: отрезать ей нос и ухо перед изгнанием. Однако на Руси такая практика не была легализована. Правила святого Василия Великого устанавливали для неверных жен развод (21-е правило). По законам Юстиниана, также предписывавшим в этой ситуации развод, изменившая жена могла быть заключена в монастырь на покаяние. По Закону градскому в этом случае также был необходим развод, при этом муж получал назад вено, уплаченное при заключении брака, и приданое, принесенное женой. Развод как следствие измены жены устанавливали и законы Леона Премудрого и Константина. По византийским законам муж мог отправить жену на двухлетнее покаяние в монастырь, после чего мог вернуть ее. В православном славянском мире и Правила Василия Великого, и светские законы Византии вошли в состав Кормчей книги — свода законов для управления Церковью и церковного суда. Измена или потеря девственности незамужней женщиной не были, таким образом, подсудны в православном славянском мире светской власти. На Руси Устав князя Владимира Святославича отнес суд по сексуальным грехам к прерогативе Церкви (статья 9). Церковный устав его сына Ярослава Мудрого предписывал развод, если муж застигнет жену с любовником (статья 53). Он также давал мужу право отправлять неверную супругу на покаяние в монастырь — как и нормы византийского права.

В качестве церковного наказания за блуд в Древней Руси налагалась публичная епитимья (отлучение от причастия, пост, молитвы, творение милостыни и т. д.); срок ее определял духовник по силам согрешивших. Девицам, потерявшим девственность, назначалась епитимья сроком от года до четырех.

Санкции в принятых на Руси и в Византии законах об измене жен и о лишившихся девственности до брака женщинах разительно отличались от чудовищной практики Дракулы: они не карали смертью, а были направлены на исправление и спасение души согрешивших. Дракула же стремится уничтожить не грех, но грешников. В этом отношении он следует примеру не христианских правителей, а язычников — например египетского царя Феосты (Гефеста, отождествленного со славянским богом Сварогом), который, согласно рассказу «Повести временных лет» в редакции Ипатьевской летописи под 1114 годом, женщин, «которые прелюбодействовали, казнить повелевал». (Сказание заимствовано из переведенной Хроники Иоанна Малалы.)

Дракуле абсолютно чужда мысль о прощении согрешивших женщин, выраженная в евангельской истории о женщине, которую хотели за ее грех побить камнями; Спаситель изрек: «кто из вас без греха, первый брось в нее камень», и толпа разошлась (Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7). Дракула же, казня прелюбодеиц, поступает так, словно на нем грехов нет — то есть дерзновенно претендует на место Бога, в чем и оказывается подобен дьяволу.

Как воплощение карающего начала, Дракула подобен бесам, мучащим грешников в аду: бесы тоже наказывают зло, грех и в этом смысле служат справедливости и исполняют волю Бога; не случайно в относительно ранних текстах (например, в апокрифическом «Хождении Богородицы по мукам»), посвященных адским мукам, функция наказания грешников принадлежала еще не им, а «грозным ангелам».

Фрагмент седьмой. Дракула наказывает ленивую жену

Дракула встречает некоего бедняка в изодранной рубахе и спрашивает, есть ли у него жена. Узнав, что жена у него имеется, князь отправляется к ним домой и обнаруживает, что она молода и здорова. Князь спрашивает мужа, сеял ли тот лен, и получает утвердительный ответ. Тогда Дракула обращается к его супруге со словами: «Почему же ленишься ты для мужа своего? Он должен сеять, и пахать, и тебя беречь, а ты должна шить мужу нарядные и красивые одежды; ты же и рубашки ему не хочешь сшить, хотя сильна и здорова. Ты виновна, а не муж твой: если бы он не сеял льна, то был бы он виноват». Он выносит ленивице смертный приговор: «И приказал ей отрубить руки и труп ее посадить на кол».

Поступок Дракулы поражает несоизмеримостью вины и наказания еще в большей степени, чем расправа с неверными женами или потерявшими девственность незамужними женщинами, чей грех Церковь признавала серьезным. Очевидно, Дракула пытается карать любой грех с помощью смерти. Благодаря такому (зло)деянию муж-бедняк лишается молодой и здоровой жены, пусть и нерадивой, становится вдовцом. Вновь примечательна любовь валашского правителя к такой казни, как сажание на кол. Решение Дракулы — несомненно «зломудрое».

Фрагмент восьмой. Дракула казнит слугу, не выносящего трупного смрада

Валашский правитель обедает в окружении множества казненных — мертвецов, сидящих на кольях. «Как-то обедал Дракула среди трупов, посаженных на кол, много их было вокруг стола его, он же ел среди них и в том находил удовольствие. Но слуга его, подававший ему яства, не мог терпеть смрада и заткнул нос и отвернулся. Тот же спросил его: „Что ты делаешь?“ А он отвечал: „Государь, не могу вынести этого смрада“. Дракула тотчас же велел посадить его на кол, говоря: „Там ты будешь сидеть высоко, и смрад до тебя не дойдет!“»

Это случай чистого произвола и садистского сарказма, казнь вообще без вины. Реакция слуги на зловоние от разлагающихся тел может быть оценена только как естественная, обычай Дракулы обедать в окружении смердящих трупов и наслаждаться зловонием — как извращенная, нечеловеческая наклонность. Зловоние — устойчивая характеристика ада, так что любовь Дракулы к смраду соотносит его с бесами — насельниками и «хозяевами» Преисподней.

Фрагмент девятый. Дракула испытывает венгерского посла. Обыкновение Дракулы поступать с послами

Фрагмент состоит из двух частей. Первая часть — рассказ о Дракуле и после короля Матвея Корвина. Вторая — обобщенная характеристика поведения Дракулы по отношению к послам. К валашскому правителю приходит посол от венгерского короля, боярин, родом поляк. Дракула, по своему обыкновению, обедает в окружении трупов на кольях. «И лежал перед Дракулой толстый и длинный кол, весь позолоченный, и спросил Дракула посла: „Скажи мне, для чего я приготовил такой кол?“ Испугался посол тот немало и сказал: „Думается мне, государь, что провинился перед тобой кто-либо из знатных людей и хочешь предать его смерти более почетной, чем других“. Дракула же отвечал: „Верно говоришь; вот ты — великого государя посол, посол королевский, для тебя и приготовил этот кол“. Отвечал тот: „Государь, если совершил я что-либо, достойное смерти, делай как хочешь. Ты судья справедливый — не ты будешь в смерти моей повинен, но я сам“. Рассмеялся Дракула и сказал: „Если бы ты не так ответил, быть бы тебе на этом коле“. И воздал ему почести великие, и, одарив, отпустил». Во второй части фрагмента рассказывается о том, что Дракула, когда какой-нибудь посол «не умел ответить на его коварные вопросы, то сажал он посла на кол». При этом «зломудрый испытатель» сопровождал решение о казни словесным пояснением, обращенным к несчастному: тот должен винить в произошедшем не Дракулу, а своего государя, назначившего на эту ответственную должность «малоумна и не научена».

Фрагмент десятый. Дракула скрывает клад в бочках и убивает мастеров, которые их изготовили

Дракула топит бочки с золотом в реке. «А мастеров тех велел казнить, чтобы никто не узнал о его коварстве, кроме тезоименного ему дьявола». Сокрытие клада сближает Дракулу с представителями «антимира» — колдунами и разбойниками, которые, по народным представлениям, прячут такие клады.

Фрагмент одиннадцатый. Дракула посажен в темницу венгерским королем

Войско короля Матвея Корвина («Маттѣаша») и войско Дракулы сходятся в бою: «и сошлись, и захватили Дракулу живым, своими был выдан изменниками». Король сажает пленного валашского господаря в тюрьму, а на его место назначает другого правителя.

Валашский господарь попадает в плен вследствие измены собственных воинов, что свидетельствует о ненависти подданных к нему — о провале его принципов управления государством, основанных на репрессиях, на страхе. Дракула оказывается несостоятелен как государь — он «неэффективный менеджер», причем в высшей степени.

Фрагмент двенадцатый. В заточении Дракула по предложению венгерского короля переходит в католичество, чтобы вернуться на престол

После смерти прежнего наместника Валахии венгерский король предлагает Дракуле свободу и прежнюю власть, если тот перейдет в католичество. Дракула соглашается, женится на королевской сестре (это известие «Повести» недостоверно) и возвращается на валашский престол. Он после этого прожил еще около 10 лет и умер католиком.

Автор «Повести» трактует принятие Дракулой католичества совершенно однозначно — как отречение от истинной веры, как поступок, который обрек его душу аду: «Увы, не смог перенести временных тягот заключения, и отдал себя на вечные муки, и оставил нашу православную веру, и принял ложное учение католическое». Предавая православие, Дракула демонстрирует слабость: он не смог вынести тягот заключения. Но, кроме того, как можно предположить исходя из характеристики героя «Повести», узником движут властолюбие и жажда кровопролития: чтобы совершать казни, Дракуле нужна власть. А жить, не лишая других жизни, он не может.

Смерть Дракулы автор трактует как раннюю, преждевременную: «Прожив еще немного, около десяти лет, и умер в ложной той вере». Допустимо предположить, что ранняя кончина валашского князя — возмездие за измену истинной вере. Оценка Дракулы в этом фрагменте однозначно негативная.

Фрагмент тринадцатый. Дракула в темнице казнит мышей и птиц

Автор сообщает о пребывании Дракулы в тюрьме: «И рассказывают о нем, что, сидя в темнице, не оставил он своих жестоких привычек: ловил мышей или птиц покупал на базаре и мучил их — одних на кол сажал, другим отрезал голову, а птиц отпускал, выщипав перья. И научился шить, и этим в темнице кормился».

Садистские наклонности Дракулы требуют себе выхода, и теперь он переключается на животных, которых, впрочем, предает иногда тем же казням, что и людей (сажает на кол). Поведение Дракулы («злой обычай») характеризует его однозначно отрицательно.

Пребывание в темнице — время глубочайшего унижения, падения бывшего валашского воеводы, который вынужден кормить себя шитьем.

Фрагмент четырнадцатый. Дракула освобождает преступника и убивает венгерского пристава

После освобождения из темницы, но до возвращения в Валахию Дракула некоторое время живет в доме в Пеште, который ему дал венгерский король. Однажды во двор к Дракуле прибегает и прячется некий преступник («злодей»). Венгерский пристав с подначальными людьми врываются в дом Дракулы, находят преступника и выводят его. Прознавший об этом Дракула отсекает приставу мечом голову, а злодея отпускает. Королю он объясняет свой поступок так: «Никакого зла я не совершал, а пристав сам же себя убил: так должен погибнуть всякий, кто, словно разбойник, врывается в дом великого государя. Если бы он пришел ко мне и объявил о происшедшем, то я бы нашел злодея в своем доме и либо выдал его, либо простил бы его». Когда об этом поведали королю, тот «начал смеяться и дивиться его нраву».

Поступок и речь Дракулы свидетельствуют о его горделивости и гипертрофированном чувстве чести: Дракула считает дом, выделенный ему королем, собственным пространством, на которое не распространяется власть и юрисдикция короля. Вторжение пристава и арест им преступника на территории Дракулы валашский князь оценивает как произвол и самоуправство. Мало того, Дракула приписывает себе и права суда на этой территории, причем из упрямства допускает возможность прощения виновного. (Собственно, он и прощает этого преступника, отпуская прочь.) Здесь он пренебрегает принципом «суровой справедливости», которому вроде бы следовал, безжалостно наказывая татей в родной Валахии. Как можно предположить, для Дракулы важен не нравственно-правовой принцип сам по себе, а то, кто именно этот принцип осуществляет: своих виновных подданных он безжалостно казнит, утверждая собственную волю, а подданного короля отпускает, также утверждая свою волю — на сей раз как своеволие, вопреки закону и справедливости.

Фрагмент пятнадцатый. Гибель Дракулы

На землю Дракулы нападают турки, валашский князь побеждает их и преследует: «Он же ударил Дракула на них, и бежали турки. Воины же Дракулы, преследуя их, рубили их беспощадно. Дракула же в радости поскакал на гору, чтобы видеть, как рубят турок, и отъехал от своего войска; приближенные же приняли его за турка, и один из них ударил его копьем. Тот же, видя, что убивают его свои, сразил мечом пятерых своих убийц, но и его пронзили несколькими копьями, и так был он убит».

Эпизод наделен глубоким символическим смыслом и контрастно соотнесен с первым фрагментом «Повести», в котором Дракула также был представлен как победитель турок. На сей раз, в отличие от более ранней войны с султаном, победа увенчивается не торжеством, а гибелью героя. При этом сам Дракула символически уподоблен нечестивым иноверцам: свои убивают его, приняв за турка. Интересно, что Дракула не пытается назвать себя и объяснить собственным воинам их ошибку: он не снисходит до объяснения с ними и предпочитает гибель. Можно понять его поведение и так: жажда убийства берет в валашском господаре верх над благоразумием — он поражает насмерть пятерых своих воинов и гибнет сам. Впрочем, памятуя о том, что некогда Дракула был выдан своими ратниками венграм, мы можем предположить, что ненависть к своему правителю-извергу проявилась и здесь и что убийство Дракулы было не ошибочным, а намеренным. Автор, однако, об этом прямо не сообщает.

Абсурдная смерть «зломудрого» государя, принятая от руки своих же людей, — очевидно, выражение божественного возмездия «дьяволу Дракуле».

«Битва с факелами»: валашские и турецкие войска. Теодор Аман, 1866

«Битва с факелами»: валашские и турецкие войска. Теодор Аман, 1866

Фрагмент шестнадцатый и последний. Судьба семьи Дракулы и валашского престола

После гибели Дракулы венгерский король возвращает к себе его вдову и двух сыновей Дракулы — ее детей. В Венгрии оказывается и третий сын Дракулы Михаил, прижитый им до брака: «еще не женившись, прижил его Дракула с одной девкой». Валашский престол переходит к другим господарям, не являющимся детьми «зломудрого» Дракулы.

Утрата валашского престола детьми Дракулы должна однозначно интерпретироваться как Божье наказание за грехи родителя. Из упоминания о незаконнорожденном сыне Дракулы Михаиле выясняется, что Дракула сам повинен в блудном грехе, за который жестоко наказывал женщин. Из текста «Повести» отнюдь не следует, что отец Михаила казнил его согрешившую незамужнюю («девку») мать. Получается, что Дракула отнюдь не во всем верен «суровой справедливости»: для себя и для своих близких он делает исключение, что должно развеять представление о нем как о служителе принципу жестокого, но справедливого воздаяния.

Итак, если взвесить «злые» и «справедливые» (и в этом смысле благие) деяния Дракулы, то выясняется, что злодейства безусловно перевешивают: посрамление турок и искоренение преступности соотносятся с остальными поступками валашского князя как 2 к 12. Причем среди бесчеловечных деяний преобладают злодейства чистые, беспримесные.

Допускает ли автор «Повести», что все грехи и преступления Дракулы искупаются весьма своеобразной борьбой со злом? Думаю, нет. С религиозной точки зрения важны не результаты деяний, а их мотивы; Дракула же стремится прежде всего навязать собственную волю и дать выход ненасытной жестокости, а не обеспечить благо своих подданных. Он жесток и горделив. Между тем гордыня, по церковному учению, тягчайший грех. В Ветхом Завете царю вменяется в обязанность, чтобы он «научался бояться Господа Бога своего и <...> чтобы не надмевалось сердце его» (Книга Второзакоие, глава 17, стихи 18–20). Писание содержит целый ряд примеров горделивости: это цари, ожесточившие свои сердца, вознесшиеся, чуждые смирения, — фараон (Книга Исход, глава 7, стихи 3-4; книга 10, глава 20), Сигон, царь Есевонский (Книга Второзаконие, глава 2, стих 30), Навуходоносор (Книга пророка Даниила, глава 5, стих 20).

Кроме того, Дракула совершенно чужд милосердия. (Собственно, гордыня как раз и исключает милосердие.) Согласно Житию Василия Нового, одному из наиболее известных и влиятельных памятников, посвященных загробной участи душ, грех немилосердия и жестокосердия испытывается после смерти человека на последнем, особенно тяжком мытарстве — двадцать первом. Даже жестокосердый и склонный к садизму первый русский царь Иван Грозный в первом послании князю Андрею Курбскому хотя и оправдывал совершенные им казни, напоминал и о примерах своего милосердия — прощения виновных бояр. Реальность могла решительно расходиться с религиозно-нравственными назиданиями, однако милосердие и его частные проявления (например, забота о нищих) были для христианского сознания, в том числе и на Руси, обязательными качествами добродетельного правителя.

Поведение Дракулы и его «зломудрие» на фоне всех заповедей и назиданий, известных в Древней Руси и пользовавшихся авторитетом, выглядит совершенно экстраординарным и чудовищным. Очевидно сходство с деяниями Дракулы некоторых поступков и высказываний Ивана Грозного. Как и Дракула, Иван Грозный привержен идее карать грешников смертью, очищая от них землю; подобно Дракуле царь Иван отличается любовью к садистским шуткам. Не исключено, что «Повесть» повлияла на формирование взглядов царя на природу и предназначение монаршей власти, а деяния валашского воеводы стали для русского царя поведенческой моделью. Показательно, что в сознании современников он ассоциировался с героем «Повести». Однако такое гипотетическое восприятие «Повести» Иваном Грозным отнюдь не доказывает, что и сам ее автор хотя бы в какой-то мере рассматривал Дракулу как образец для подражания. Действия первого русского царя, как показали исследования историков культуры, вообще не укладываются в модели поведения государя, характерные для древнерусской традиции: он первый венчанный на царство русский правитель, и он осознанно утверждает принцип «самовластия», он соотносит себя с карающим Господом — Богом-отцом, первым лицом Святой Троицы, и со «смертным ангелом» победителем Сатаны — архангелом Михаилом. Опричники же царя соотносятся с бесами, карающими грешников в аду. Опричный террор связан с особенной ситуацией — обостренными эсхатологическими ожиданиями, характерными для Ивана Грозного.

Любовь Дракулы к садистским издевкам, к саркастическому смеху — черта, говорящая о его связи с бесовским началом: смех в древнерусской книжности безусловно осуждался и считался атрибутом дьявольского мира. Смех, как утверждалось, приводил к «расслаблению» души, к ослаблению воли и тем самым — к разгулу страстей.

Таким образом, в контексте древнерусской книжности деяния Дракулы могут быть истолкованы только как поступки злодея, а он сам — как тиран, связанный с дьявольским началом. При такой трактовке не возникает никаких противоречий между рамкой текста и его ядром.

Но, может быть, автор «Повести» все-таки не исходит из христианских норм и оценок, когда пишет о Дракуле, а его однозначная оценка в рамочных фрагментах текста лишь прикрывает более сложную, вольнодумную, «еретическую» мысль книжника, который склонен оправдать террор «зломудрого» правителя интересами порядка в обществе и справедливости? Может быть, Дракула полон грехов, но его деятельность как государя исполнена мудрости — уже отнюдь не «злой»? Это предположение принять сложно: измена воинов Дракулы, выдавших своего полководца и господина венгерскому королю, — свидетельство краха «политики террора»: валашскому господарю не удалось скрепить свое государство страхом. Утопический проект искоренения зла посредством другого зла не удался. В этом, между прочим, еще одно сходство Дракулы с Иваном Грозным — царем, который, введя опричнину, не укрепил государство и не объединил общество, а расколол на две части (опричнину и земщину) и проиграл Ливонскую войну, заключив унизительный для России мир с Речью Посполитой. Так что в современном споре между «гуманистами»-«либералами» и «государственниками» об оценке правления Ивана IV и, в частности, о том, заслужил ли он памятник, аргументы «против» (если оценивать царствование по итогам, а не по промежуточным успехам) можно было бы выдвинуть как раз с «государственнической» точки зрения.

Остается чисто теоретическая возможность признать, что Дракула интересовал автора как — воспользуемся словами князя П. А. Вяземского о другой эксцентрической личности, графе Федоре Толстом-Американце, — «на свете нравственном загадка» и что никакого назидания (ни осуждающего, ни хотя бы отчасти оправдывающего) в «Повести» вообще нет. Однако и такой вывод был бы неверным. Во-первых (подчеркну это еще раз), в начале и конце «Повести» оценка Дракуле дана. Во-вторых, самоценный интерес к противоречивой, необъяснимой и страшной личности естественен для ренессансных авторов (таких как Бонфини), которых занимают загадки и возможности человеческого «я», но он в принципе едва ли возможен для русского средневекового книжника. «Повесть о Дракуле» — это назидание и предостережение, актуальность которого станет очевидной уже спустя полвека после ее создания.

Из сказанного отнюдь не следует, что «Повесть» — не новаторское произведение. Оно отличается, безусловно, новыми чертами, но отнюдь не в концептуальном плане. Во-первых, впервые в древнерусской книжности в центре внимания оказываются проблема сущности пределов власти, вопрос о возможностях террора как единственного инструмента в борьбе с грехами и преступлениями. Другие древнерусские сочинения, посвященные этой проблеме ― послания Иосифа Волоцкого, Ивана Пересветова, князя Андрея Курбского, царя Ивана Грозного, ― появятся только в самом конце XV столетия или в следующем веке. Во-вторых, хотя фигура Дракулы оценивается однозначно, автор не прилагает этой оценки ко всем его деяниям, иные из которых читатель может (хотя не должен) понять и даже принять. Роль читателя в тексте активна, а не пассивна: ему нужно не просто усвоить информацию, а декодировать, расшифровать текст, чтобы определить позицию автора и сформировать на ее основе собственное отношение к «зломудрому» валашскому князю. Древнерусский книжник не проблематизирует конечную оценку Дракулы, но побуждает читателя к ее объяснению. И в этом отношении «Повесть о Дракуле» действительно уникальна для своего времени.