Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

1

1

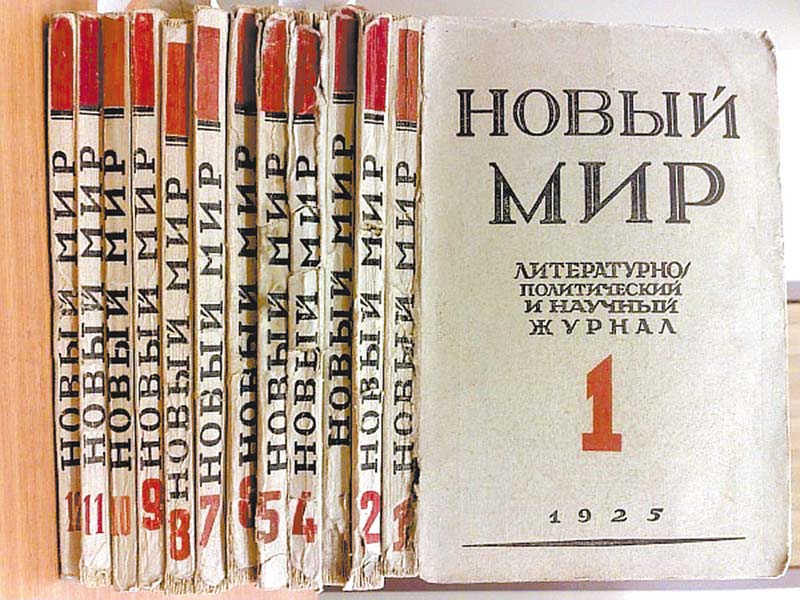

Когда речь заходит о советской литературе 1920-х годов, то чаще всего вспоминают имена писателей, реже — критиков и теоретиков и почти никогда — редакторов журналов и газет, игравших роль организаторов литературного процесса. Одна из таких позабытых фигур — это Вячеслав Полонский (1886—1932), во второй половине десятилетия редактировавший журналы «Новый мир» и «Печать и революция». После того как в 1927 году некогда влиятельный Александр Воронский был снят с поста редактора журнала «Красная новь», «Новый мир» благодаря активной деятельности Полонского стал ведущим советским литературным изданием, публиковавшим как беспартийных попутчиков, так и самопровозглашенных «пролетарских» писателей.

Полонский оставил после себя обширное наследие: работы о Бакунине, монографию о русском революционном плакате и множество литературно-критических статей, объединенных в несколько сборников. Кроме того, до нас частично дошел дневник, который Полонский вел с 1920 по 1932 год. Отдельные его фрагменты стали появляться в печати с конца 1980-х годов, а полностью он был опубликован в 2008 году в журнале «Новый мир» с предисловием и комментариями историка Сергея Шумихина. Сейчас дневник доступен на сайте проекта «Прожито».

В относительно целостном виде сохранились только записи за 1931-й и начало 1932 года, перепечатанные на машинке вдовой Полонского, художницей Кирой Эгон-Бессер-Полонской. Записи за предыдущие одиннадцать лет представляют собой разрозненные фрагменты, часто разделенные большими промежутками времени. Шумихин (работавший в Российском государственном архиве литературы и искусства, где хранится архив Полонского) ничего не сообщает о том, насколько регулярно велся дневник: по всей видимости, на основании имеющихся сведений установить это невозможно. Однако некоторые особенности документа — замазанные строки, обрывы страниц — указывают на то, что изначально записей могло быть гораздо больше.

Исследования по истории «советской субъективности» приучили нас рассматривать дневники этого периода как пространство самоанализа и моделирования личности, «лабораторию собственного „я“», как пишет историк Йохен Хелльбек. Дневник Полонского, напротив, практически лишен интроспекции. По большей части в нем рассказывается о событиях, так или иначе связанных с его редакторской и журналистской деятельностью. Обычно поводом для создания записи становится встреча с кем-то из коллег или знакомых, за описанием которой следует краткая и чаще всего язвительная характеристика, иногда переходящая в развернутое рассуждение.

Так, в записи от 12 июля 1925 года Полонский рассказывает о поездке в Ленинград, где он присутствовал на ужине, устроенном редактором и издателем Ильей Ионовым. Среди приглашенных был Сергей Есенин, недавно договорившийся с Ионовым об издании собрания стихотворений. Вот как Полонский описывает впечатления от встречи с поэтом:

«Подвыпив, Есенин мне жаловался: „Не могу я, уеду из России, сил нет, очень меня притесняют. Денег не дают“ и т. д. Жалкое зрелище.

Его вообще как-то третируют. Как раз вошел Элиава из соседнего кабинета, Есенин говорил со мной, — так он из-за стола смотрит на него надменным взглядом и говорит ему: „Есенин, я привык, чтобы со мною здоровались“.

Печальна судьба этого человека. Дарование огромное, но гибнет безвозвратно, если не погиб. Ни культуры, ни самоуважения, ни своей среды, ни объем<ного?> взгляда на жизнь. Неудивительно, что пьет мертвецки. В пьяном виде стеклом вскрыл себе жилы по левой руке и не давался, когда хотели перевязать рану. Шрам остался ужасный, — он поэтому носит на руке шелковую повязку. Но стихи все еще хороши. Сколько в них ощущения гибели, развала, разгрома. Деревня никогда еще не говорила таким поэтическим языком. Но его жалко».

Полонский не стесняется в выражениях, характеризуя коллег и знакомых. Маяковского он называет «груб[ым], нахал[ьным], невыносим[ым]», Корнея Чуковского — «отвратител[ьным] лестью и ложью», искусствоведа Абрама Эфроса — «проныр[ой], пролаз[ом], деляг[ой]», критика Корнелия Зелинского — «приспособлен[цем], не ухитривши[имся] попасть в точку». При этом Полонский подчеркнуто уважительно отзывается о высших партийных и государственных чиновниках. Например, вот так он описывает в записи от 29 марта 1931 года Калинина:

«Старик удивительно приятный. Ясная голова. Прост. Многим интересуется. Любит журнал, литературу, искусство. <...> Взгляд у него сквозь очки острый, проницательный. <...> Никакого самоупоения властью».

А это уже замечание о Сталине в записях от 13–15 мая того же года:

«Сталин редко высказывается о литературе, искусстве. <...> Жалко, что он так занят, что не может уделить немного времени культурному, то есть литературному фронту и искусствам: он внес бы порядок. При его авторитете и ясности мысли, — сколько головотяпств было бы предотвращено. Он — один из немногих, который, кажется, глубоко понимает искусство и литературу».

Мы не знаем, рассчитывал ли Полонский на то, что его записи будут когда-либо опубликованы. Однако можно предположить, что при написании дневника он держал в уме потенциальных читателей, в том числе из органов власти.

2

2

Тема, к которой Полонский постоянно возвращается в дневнике — это положение писателей-попутчиков в советской литературе. Троцкий, ответственный за популяризацию этого термина, так определил его в книге «Литература и революция» (1923):

«Литературный и вообще духовный образ их [попутчиков] создан революцией, тем углом ее, который захватил их, и все они приемлют ее каждый по-своему. Но в этих индивидуальных приятиях есть у них у всех общая черта, которая резко отделяет их от коммунизма и всегда грозит противопоставить ему. Они не охватывают революции в целом, и им чужда ее коммунистическая цель».

В середине 1920-х годов основной точкой притяжения для попутчиков был журнал «Красная новь». После снятия Воронского центр силы сместился в сторону «Нового мира», на страницах которого за время работы Полонского были опубликованы произведения Бабеля, Пастернака, Зощенко, Мандельштама, Пришвина и многих других авторов. Полонский выступал за то, чтобы беспартийные авторы (конечно, при условии их лояльности советской власти) участвовали в литературном процессе наравне с «пролетарскими» писателями, за что подвергался критике со стороны Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), ставшей серьезной силой к концу 1920-х годов и, как считают исследователи, на определенном этапе пользовавшейся поддержкой Сталина.

Однако, если судить по дневнику, отношение Полонского к попутчикам было довольно сложным. Раз за разом он обвиняет их в алчности, иронизируя над тем, как писатели всеми силами пытаются повысить себе гонорар. «Ал[ексей] Толстой все попрошайничает. Заключил договор, в срок рукопись не дает, запаздывает, но постоянно просит: прибавь 100 рб. на лист», — читаем мы в записи от в августа 1927 года. В той же записи Полонский сообщает, что Маяковский сдал в журнал «Красная новь» (к тому моменту уже не редактировавшийся Воронским) «поэму в 1500 строк и перехватил для начала 1500 рб. аванса. Взвоет от них [речь идет об участниках ЛЕФа. — К. М.] „Красная новь“. Они — как саранча, все сожрут, объедят — остальным оставят рожки да ножки».

Полонский часто жалуется на безответственное отношение писателей к своему делу, стремлении при минимальном напряжении сил добиться максимального результата, то есть получить хороший гонорар. В той же записи от 8 августа 1927 года он передает разговор с писателем Львом Никулиным:

«Советовал я как-то Льву Никулину засесть за исторический роман.

„Год-полтора поработаете — сделаете хорошую вещь!“

„Год? — воскликнул он. — Я дольше, как 3 месяца, не могу. Я сценарии в неделю делаю“.

Это — современный беллетрист. Правда — халтурный. Но так же хотят работать почти все. Спешат — не умеют долго сидеть над вещью».

Писательская халтура — характерная для 1920-х годов проблема. Виктор Шкловский, имевший в этом деле большой опыт, выделил два типа халтуры: «Халтура греческая. Это тогда, когда человек пишет не там, где должен писать, и поет не там, где должен петь. Халтура татарская. Человек работает не так, как надо. <...> Халтурщики первого рода обычно козыряют (халтуряют) талантливостью, халтурщики второго рода — правильностью направления». К первой категории халтурщиков Шкловский относил писателей-попутчиков, вынужденных писать на одобряемые властью темы, выполняя то, что лефовцы называли «социальным заказом».

Полонский, которому по долгу службу приходилось постоянно сталкиваться с подобной литературной продукцией, скептически относился к попыткам попутчиков создавать идеологически выдержанные произведения. На страницах дневника он постоянно изобличает «неискренность» писателей. В записи от 29 марта 1931 года Полонский рассказывает о встрече с поэтом Николаем Асеевым, бывшим участником к тому моменту уже распущенного ЛЕФа: «Странный человек: внутри, я убежден, он страшно неудовлетворен: хочет писать лирические стихи. Но делает вид, что идет „в ногу с веком“. Приспособляется как может, пишет агитки, но в глазах серая грусть». Аналогичным образом Полонский оценивает и творчество бывшего конструктивиста Ильи Сельвинского в записи от 20 апреля того же года: «Читал затем Сельвинский поэму „Электрозавод“. В сущности — передовка в стихах. Об энтузиазме, но без энтузиазма, об электроэнергии — но без энергии. Сухо, вяло, казенный какой-то стих, видно — писал „по заказу“».

Как уже было отмечено, большинство дошедших до нас дневниковых записей Полонского относятся к 1931 году. На рубеже 1920–1930-х годов давление на писателей-попутчиков значительно усилилось. РАПП поглотил многих конкурентов и добился доминирующего положения в советской литературе; от попутчиков все настойчивее стали требовать идейной «перестройки». В 1931 году, на майском пленуме Всероссийского союза советских писателей (ВССП), беспартийные писатели говорили о желании стать «союзниками» пролетариата. Присутствовавший при этом Полонский записывает в дневнике: «Все это очень хорошо, — но вопрос в том, искренно ли это, не маскировка ли?»

В статьях тех лет Полонский в унисон другим советским критикам говорил, что попутчики должны окончательно перейти на сторону революции. При этом в дневниковых записях он обращает внимание на неустранимый разрыв между тем, о чем попутчики хотят писать, и тем, о чем им нужно писать. В этом отношении показательны его размышления о Бабеле, который во второй половине 1920-х годов, после успеха «Конармии» и «Одесских рассказов», неожиданно перестал печататься. На страницах дневника Полонский рассказывает о безуспешных попытках получить новый материал от писателя, не перестававшего брать авансы в счет будущих публикаций. Когда Бабель все же приносил в редакцию рассказы, то они оказывались непригодными для печати, но вовсе не по той причине, о которой вы могли подумать. 12 июня 1931 года Полонский записывает в дневнике:

«Заходил Бабель. <...> Читал свои новые вещи: „В подвале“, не вошедший в „Конармию“ рассказ про коня „Аргамак“. Несколько дней назад дал три рукописи: все три насквозь эротичны. Печатать невозможно: это значило бы угробить его репутацию как попутчика. Молчать восемь лет и ахнуть букетом насыщенно эротических вещей — это ли долг попутчика?

Но вещи — замечательны. Лаконизм сделался еще сильнее. Язык стал проще, без манерности, пряности, витиеватости».

Рассуждая о Бабеле, Полонский воспроизводит общее место советской критики тех лет, противопоставляя частное общему, а личность коллективу: «Он почти не говорит об „общих“ делах, о революции, о строительстве, а если говорит — то как-то иронически. Всегда темой его разговора — отдельный человек, человеческие слабости, грешки, житейская мелочь и человеческие слезы». Однако если мы обратим внимание на еще одну запись, датированную 5 октября 1931 года, то получим более сложную картину:

«В разговоре: искусство имеет дело с „ближним“. Революция печется о „дальнем“. Вот — причина разрыва. Искусство живет „судьбой“ отдельного человека. Революция — наоборот, не заинтересована его судьбой. Вот вторая причина. Наконец: искусство не может не жалеть, оно дышит жалостью. А революция жалости не может знать. Иначе — какая она революция?»

Дихотомия ближнего и дальнего заставляет вспомнить замечание Троцкого, который считал одной из характерных черт попутчиков их неспособность охватить «революцию в целом» — иначе говоря, увидеть текущие события в более широкой исторической перспективе движения к коммунизму, нивелирующего трагедии «отдельных людей».

Полонский приходит к неразрешимому противоречию. С одной стороны, Бабель, в отличие от уже упоминавшихся Асеева и Сельвинского, не халтурит и не притворяется — он занимается творчеством, а не выполнением социального заказа. Полонский высоко ценит Бабеля именно за «искренность», но беда в том, что она оказывается в ленинском смысле несвоевременной, неадекватной текущему моменту. Запись от 20 июля 1931 года читается как приговор всему литературному попутничеству:

«Странная судьба писателя [Бабеля]. С одной стороны, бесспорно: он „честен“ — и не может приспособляться. С другой — становится все более ясно, что он крайне чужд революции, чужд и, вероятно, внутренне враждебен».

3

3

Конечно, самого Полонского нельзя отнести к попутчикам. Во-первых, он не был писателем. Во-вторых, Полонский с 1919 года и до самой смерти был членом партии большевиков (его исключали на несколько месяцев в 1927-м на волне антитроцкистских репрессий); работая в «Новом мире» и «Печати и революции», он как раз занимался тем, что претворял в жизнь решения советской власти, касающиеся культуры.

Однако к началу 1930-х годов Полонскому тоже стало тяжело идти в ногу со временем. В 1929 году его отстранили от редактирования журнала «Печать и революция», а в конце 1931-го сняли с должности редактора «Нового мира». Во многом опала Полонского была связана с изменением литературной политики. Если в середине 1920-х годов партия в целом сохраняла нейтралитет и не вмешивалась активно в борьбу литературных группировок, то в конце десятилетия Сталин сделал ставку на враждебный Полонскому РАПП, ставший во многом прообразом будущего Союза писателей.

В дневнике Полонский сдержанно реагирует на увольнение с поста редактора «Нового мира» и даже соглашается — вынесем за скобки вопрос о том, насколько «искренне» — с этим решением: «Был в секретариате. [Борис] Волин [начальник Главлита, главного цензурного органа СССР. — К. М.] сделал короткий доклад, привел несколько выдержек из „Нового мира“, — действительно, звучало скверно». Полонский не рефлексирует непосредственно об изменении его положения в советском литературном мире, но одна из последних записей в дневнике любопытным образом перекликается с размышлениями о незавидном положении попутчиков.

Еще до увольнения из «Нового мира» Полонский сдал в издательство «Федерация» сборник «Сознание и творчество». В начале января 1932 года он получил сообщение о том, что печать книги задерживается, и решил переговорить с одним из руководителей издательства:

«Я заехал к нему. В глаза не смотрит, бегают по сторонам, пытается объяснить: „Знаете, идеологически невыдержанно“. — „Да что вы, — говорю, — это ведь единственная теоретическая работа по психологии творчества. <...> Ведь все проблемы поставлены ребром, — и именно с точки зрения марксизма-ленинизма“. — „Нет, знаете, — отвечает. — Я не хочу спорить. Несвоевременно очень. Надо писать иначе“.

— Да как?

— Современней».

Всего несколько месяцев спустя понятия «своевременности» и «современности» снова были переопределены. 23 апреля вышло постановление ЦК ВКП(б), ликвидирующее РАПП и другие литературные организации и объявляющее о создании Союза писателей, куда должны были войти и партийные, и беспартийные писатели. Попутчики — к тому моменту этот термин уже вышел из употребления — получили возможность стать полноправными членами советской литературной семьи при условии, что избавятся от «буржуазных пережитков» в творчестве и начнут «за „совесть“, а не за „страх“» (формулировка из статьи Полонского конца 1920-х годов) служить делу «социалистического строительства».

Но Полонский, немало сделавший для становления советской литературной системы и в итоге выброшенный из нее за ненадобностью, всего этого не застал. В феврале 1932 года он отправился в командировку на Урал и по пути в Магнитогорск скончался от сыпного тифа.