Два Брежнева

Интервью с одним из авторов книги о политической биографии советского генсека

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

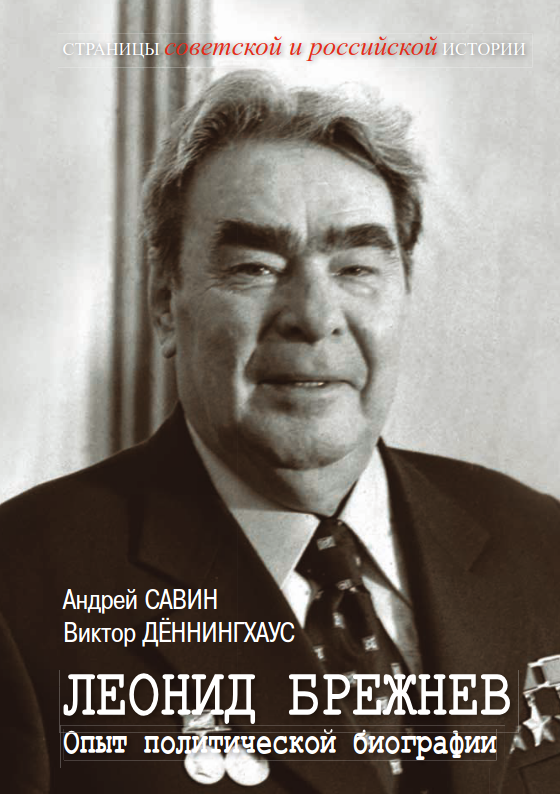

Андрей Савин, Виктор Дённингхаус. Леонид Брежнев. Опыт политической биографии. М.: АФК «Система»; Политическая энциклопедия, 2024. Содержание

— Андрей Иванович, расскажите, когда и при каких обстоятельствах у вас возник научный интерес к политической биографии Брежнева?

— Историки пишут книги, как правило, в двух случаях: либо появляется новый комплекс источников, либо возможность пересмотреть вопрос с использованием новой исследовательской оптики. В данном случае совпали оба обстоятельства. Во-первых, в научный оборот относительно недавно был введен уникальный исторический источник — рабочие записи (так называемые дневники) Леонида Ильича Брежнева за 1964–1982 годы. Они были опубликованы в Москве небольшим тиражом в 2016 году в комплексе с журналами секретариата Брежнева, в которых фиксировалась вся активность генсека. Сейчас эти «дневники» широко доступны в интернете, их переопубликовал сайт «Прожито». Кроме рабочих записей, нами был привлечен массив документов из личного фонда Брежнева, который, как и «дневники», хранится в Российском государственном архиве новейшей истории. Во-вторых, мы изначально не хотели писать очередную традиционную биографию Брежнева, тем более что это было бы контрпродуктивно, даже с учетом новых источников, после книг Леонида Млечина и Сюзанны Шаттенберг. В результате мы попытались написать текст с акцентом на «новую культурную историю», «новую политическую историю» и «лингвистический поворот» в истории.

— Какие перспективы открыло использование этого научного инструментария?

— Этот инструментарий позволил сделать несколько шагов в сторону от позитивизма и посмотреть на Брежнева и его время по-новому. Так, благодаря новой культурной истории появилась глава о брежневских подарках. Тема «языка даров» давно и продуктивно используется антропологами, среди историков пионерами здесь были медиевисты. Потом появился прекрасный альбом выставки, посвященный дарам советским вождям, подготовленный Н. В. Ссориным-Чайковым и О. А. Сосниной. Мы двигались в этом же русле. Детищем новой политической истории стала глава о брежневской индустрии награждений, которая наглядно демонстрирует гипертрофированную роль морального поощрения в позднесоветском государстве. В рамках лингвистического поворота был предпринят крайне важный анализ письменной и устной речи Брежнева. Здесь нам очень помогла Татьяна Савина, профессиональный филолог экстра-класса, без которой раздел книги «Слово» не был бы написан. Впрочем, позитивизма в книге также достаточно, но и здесь мы пытались найти новый ракурс. Так, в самой позитивистской главе «Брежнев и советский народ: на встречных курсах к социальному счастью» речь идет о деятельности Брежнева в качестве главного архитектора советского социального государства. Еще одним ноу-хау книги стала фигура Брежнева, который в разных главах фигурирует в разных ипостасях: так, в главе о социальном государстве присутствует параграф «Брежнев как потребитель», в главе об индустрии награждений — параграф «Брежнев как субъект и объект награждений» и т. п. Таким образом, личность Брежнева всегда остается в фокусе, он выступает «глобализирующим объектом», вокруг которого организуется все исследование. Кроме того, целый раздел посвящен ритуалам и специфике брежневской репрезентации власти, а также здоровью и работоспособности Брежнева.

— Основным документальным источником для написания книги послужили дневниковые и рабочие записи Брежнева за 1964–1982 годы. В книге они названы его «бортовым журналом». Расскажите, пожалуйста, об этом историческом источнике и его специфике.

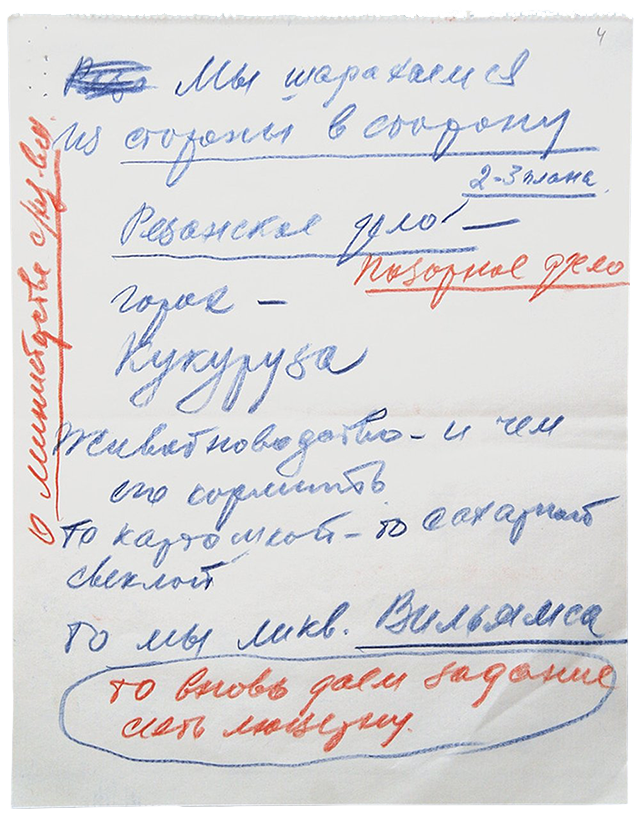

— Широко известно, что основной опубликованный массив брежневского политико-теоретического наследия, в отличие от его предшественников на посту главы партии и государства, в первую очередь В. И. Ленина и И. В. Сталина, представляет собой обезличенный плод коллективного творчества. Зато в своих записях Брежнев говорит от первого лица, причем по самым разнообразным вопросам: об отношении к Китаю и военной помощи Вьетнаму; о проблеме Западного Берлина и роли Франции в НАТО; об израильско-арабском конфликте и связях с Кубой; о чехословацком «ревизионизме» и военном противостоянии СССР — США; о модернизации предприятий и проблеме выпуска товаров народного потребления; о хлебозаготовках и дефиците продовольствия; о продаже нефти и газа и выплатах долгов по ленд-лизу; об учреждении новых наград и выезде евреев из СССР; о кадровых перестановках и праздничных юбилеях; о своих многочасовых заплывах и охотничьих трофеях; о заказах новых костюмов и распределении подарков; о болезнях и увлечениях; о бессоннице и лекарствах и т. д. Уже одно только это — возможность вычленить «прямую речь» и настоящее мнение самого Брежнева из «брежневского наследия» — сразу же делает рабочие записи уникальным источником. И все же главная проблема заключается в том, как «говорит» Брежнев на страницах своих «дневников». Брежневские записи весьма специфичны, что в конечном итоге и определяет возможности и границы их использования. Читатели, которые рассчитывают встретить на страницах брежневских «дневников» рефлектирующего интеллектуала или меланхоличного, но методичного наблюдателя событий, будут разочарованы. Брежнев оставил после себя массив разрозненных, отрывочных и преимущественно коротких записей, которые иногда разделяют лакуны в несколько дней, недель или месяцев. Зачастую это только перечень фамилий или обрывки брежневских мыслей, которые требуют дешифровки. Хотя не редкостью являются короткие емкие формулировки, которые годятся на роль цитаты, но часто этим все и ограничивается. «Цитатник», при всей его афористичности, по определению не может заменить собой полноценного связного текста. Очевидно, именно поэтому спустя восемь лет после публикации «дневников» процесс их введения в научный оборот только начинается.

— Отсюда можно сделать вывод, что помимо «бортового журнала» Брежнева вы привлекали другие архивные источники. Какие из них оказались самыми важными и интересными для написания книги?

— Да, действительно, рабочие записи Брежнева все время требуют их помещения в широкий исторический контекст, который и позволяет раскрыть их эвристический потенциал в полной мере. Как я уже говорил, нами был использован огромный массив документов из личного фонда Брежнева. Самыми важными и интересными среди них оказались стенограммы его закрытых выступлений перед руководством республик, краев, областей, министерств и ведомств, перед армейским руководством и т. п. Помимо богатейшей фактической информации, эти тексты дают возможность обосновать концепт «двух Брежневых»: в неофициальной обстановке, когда Брежнев точно знал, что его выступление не окажется в печати, ему была свойственна импровизация, раскованность, умение дополнить речь мимикой, вызвать смех у аудитории. Но как только дело доходило до публичных официальных выступлений, где, как считал Брежнев, не было места для импровизации или шутки, его речь неузнаваемо преображалась. Даже в такой выигрышной обстановке, как чествование космонавтов, Брежнев предпочитал живой речи зачитывание текстов. На трибунах партсъездов и пленумов, в радио- и телерепортажах Брежнев остался в памяти слушателей как слабый оратор, выступавший с длинными и монотонными докладами, где доминирует советский политический язык, который навсегда стал второй натурой Брежнева.

— Андрей Иванович, в обыденном сознании представления о Брежневе неразрывно связаны с такими темами, как трилогия «Малая Земля», «Возрождение», «Целина», многочисленными наградами, войной в Афганистане и т. п. Давайте поговорим об этом. Первый раздел книги под названием «Слово» посвящен Брежневу как писателю и редактору. Что вы можете сказать о брежневской автобиографической трилогии, за которую он получил Ленинскую премию по литературе?

— Вопрос этот в принципе хорошо изучен, поэтому мы практически не уделили ему внимания в книге. Это также была изначальная авторская установка — исключить из книги сюжеты, которые «прописаны» в историографии, такие как история отстранения Хрущева от власти, диссидентское движение, Конституция 1977 г., БАМ и т. п. Коротко можно лишь сказать, что и здесь Леонид Ильич был типичным героем своего времени: как и десятки, если не сотни представителей советских военных и партийно-государственных элит, он воспользовался услугами «литературных обработчиков», чтобы издать свои мемуары. Это была проторенная дорога, вполне ординарная практика. Что касается вопроса об авторстве, то, зная отношение Брежнева к текстам, под которыми стояла его подпись, можно почти со стопроцентной уверенностью предположить, что книги воспоминаний были им не только надиктованы, но и отредактированы до публикации. Об этом свидетельствует запись в его рабочем «дневнике» от 25 августа 1977 г.: «Прогулял немного по набережной. Затем читал материал — 1 главу „Жизнь по заводскому гудку“». Если учитывать, что книги воспоминаний «Жизнь по заводскому гудку» и «Чувство Родины», продолжившие знаменитую трилогию, вышли в свет в журнале «Новый мир» в конце 1981 года, то Брежнев принимал участие в работе над рукописью задолго до публикации.

— В декабре 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение о вводе советских войск в Афганистан. Какую роль сыграл в этом Брежнев? Менялось ли его отношение к этой войне?

— Брежнев практически до последнего был противником ввода советских войск в Афганистан, об этом свидетельствуют многочисленные документы. В декабре 1979 года его позиция кардинальным образом меняется. Спектр объяснений широк — от оскорбленных чувств Брежнева, возмущенного убийством М. Тараки, вплоть до тяжелого физического состояния Брежнева, который якобы лишился способности трезво оценивать ситуацию и пошел на поводу у «силовых» министров. Особую группу объяснений составляет набор геополитических факторов, в первую очередь «двойное решение НАТО» о размещении в Европе американских ракетных систем средней дальности, принятое 12 декабря 1979 года, а также обострение конфликта СССР с Китаем. Мы считаем, что ключом к адекватному объяснению принятия решения о вводе войск является запись, сделанная Брежневым в «дневнике» 22 ноября 1979 года: «Провел Политбюро ЦК. Обменялся мнением о положении в Афганистане. Амин расстреливает много кадров». Очевидно, действия Х. Амина, известного своей приверженностью к неограниченному применению революционного террора, вызывали резкое недовольство у Брежнева. Решение прекратить репрессивную политику Амина, нормализовать ситуацию в стране, оказавшуюся на грани гражданской войны и гарантировать переход власти к Б. Кармалю малой кровью, было бы вполне в духе Брежнева. Что касается отношения Брежнева к войне, то здесь важно заявление, сделанное им на июньском пленуме ЦК 1980 года: «В советской акции помощи Афганистану нет ни грамма корысти. У нас не было иного выбора, кроме посылки войск». Можно предположить, что Брежнев на тот момент считал, что цель оправдывает средства: после прихода к власти Б. Кармаля была проведена всеобщая амнистия политических заключенных, прозвучали заверения в уважении ислама и отказе от продолжения репрессий в отношении духовенства, вождей племен и национальной буржуазии.

— В какой степени правление Брежнева было коллегиальным и насколько он зависел от других членов Политбюро?

— Одна из главных претензий партийно-государственного аппарата к Н. С. Хрущеву заключалась в фактической узурпации им верховной власти. Брежнев хорошо усвоил этот урок. Первые заседания Президиума ЦК КПСС после октября 1964 года демонстрировали возвращение к практике коллективного обсуждения вопросов. Среди историков не сложилось единого мнения, в какой степени «коллективное руководство» при Брежневе являлось реальной чертой партийно-государственной системы власти. Многие считают, что Брежнев лишь «играл» во внутрипартийную демократию. Наиболее серьезное критическое замечание гласит, что для утверждения принципов «коллективного руководства» не было создано никаких механизмов институционального характера. Это действительно так, главным гарантом коллегиальности и внутрипартийной демократии в кремлевских центрах принятия решений была исключительно личная позиция Брежнева. В первые годы нахождения во власти Брежнев в качестве primus inter pares вел политические и кадровые «игры» осторожно, оставлял возможность заявить о себе другим политикам. Однако даже после нейтрализации потенциальных соперников во власти в лице А. Н. Шелепина, а затем и Н. В. Подгорного, Брежнев сохранил коллегиальный стиль правления. Степень коллегиальности, несомненно, колебалась в зависимости от целого ряда факторов, не в последнюю очередь — от состояния здоровья Брежнева после 1975 года.

— Насколько личностные особенности Брежнева влияли на его политику?

— Полагаю, что в очень значительной степени. Брежнев не только не был жестоким человеком, главное, он не был фанатиком, готовым ради идеи проливать кровь. Вскоре после избрания Брежнева первым секретарем ЦК КПСС ему о своих опасениях относительно возрождения сталинизма написал К. М. Симонов. Брежнев в ответ заявил: «Пока я жив, пока я в этом кабинете, крови не будет». Как человек и как политик Брежнев чувствовал себя хорошо, когда вокруг него царила атмосфера благополучия и благодушия, это была его зона душевного комфорта. В 1981 году в Завидово Брежнев рассказывал своим спичрайтерам про личный опыт коллективизации: «Во все мы тогда верили. И как было без веры… Придешь в крестьянский дом излишки хлеба забирать, сам видишь, у детей глаза от буряка слезятся, больше ведь есть нечего… И все же отбирали, что найдем из продовольствия. Да, во все мы очень крепко верили, без этого жить и работать было нельзя». Что касается других личных качеств Брежнева — адресую читателей к нашей книге.

— А как генсек осмыслял себя как объект награждения и что нового для понимания его политической биографии нам дает его изучение как субъекта награждений?

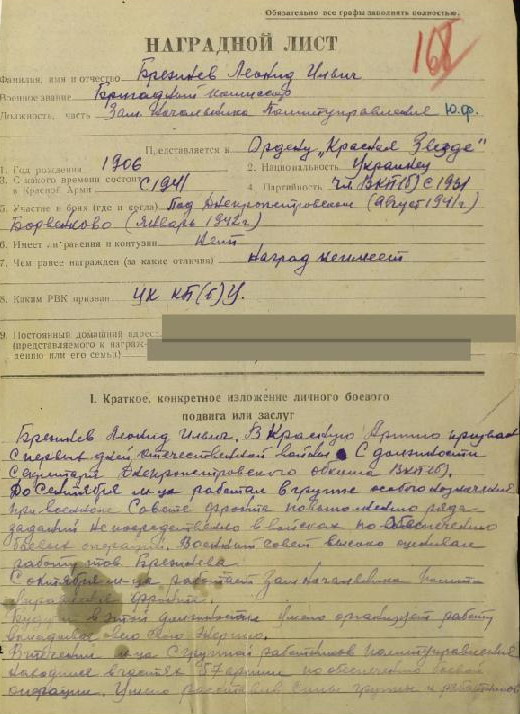

— Все мы слышали анекдоты про расширение груди у генсека, чтобы было больше места для наград, или о землетрясении в Москве, так как упал со стула брежневский китель с наградами. На самом деле все обстояло куда серьезнее. В наградной сфере Брежнев также оказался «героем своего времени». Отказавшись от репрессивного принуждения к труду, Брежнев попытался заменить его «пряником» морального поощрения. Среди моральных стимулов самым действенным традиционно является героизация труда, создание героических культов. В 1964 году, последний год нахождения Хрущева у власти, орденами и медалями СССР было награждено всего шесть тысяч человек, абсолютный минимум за все послевоенное время. Приходит к власти Брежнев — и уже в 1965 году число награжденных увеличивается в 20 раз! И это далеко не предел. При Брежневе орденами и медалями СССР ежегодно награждались сотни тысяч человек, награждения были мощным средством идентификации широких слоев населения с правящим коммунистическим режимом и легитимации советской системы. Один интересный факт: при Брежневе тружеников сельского хозяйства награждали больше и чаще, чем представителей промышленного сектора экономики. Эта диспропорция отражает целенаправленную инструментализацию награждений: Брежнев возлагал большие надежды на рычаг морального стимулирования в деле подъема сельского хозяйства.

— Как вы думаете, Брежнев действительно был готов сложить свои полномочия и выйти на пенсию в конце 1970-х годов или это была уловка — проверка лояльности соратников?

— Я далек здесь от подозрений Брежнева в макиавеллизме. Тем более что, оценивая свое состояние и физические возможности, Брежнев в последние годы жизни в значительной степени передоверил формирование как внутренней, так и внешней политики узкому кругу людей, на которых больше всего полагался: М. А. Суслову, Ю. В. Андропову, А. А. Громыко, Д. Ф. Устинову, Н. А. Тихонову и К. У. Черненко. Тем не менее Брежнев до самого конца стремился выполнять свои обязанности главы партии и государства, насколько это было в его силах. Здесь показательна история с управлением сельским хозяйством в «ручном режиме». Методично, из года в год, начиная примерно с 1971-1972 годов, Брежнев фиксирует в «дневниках» результаты своих телефонных разговоров с первыми секретарями ЦК компартий союзных и автономных республик, крайкомов и обкомов КПСС, которые он вел весной и осенью в связи с посевной и уборочной кампаниями. Ближе к концу жизни Брежнев не всегда был в состоянии делать это сам, но он поручал звонить от своего имени помощникам, демонстрируя местному руководству, что он по-прежнему дееспособен, держит руку на пульсе.

— Как вы думаете, понимал ли Брежнев степень кризиса СССР в последние годы и насколько его политика «ничего не менять» была вынужденной и осознанной?

— Это телеологический вопрос, хотя и вполне понятный, учитывая, что брежневская эпоха находится в длинной тени развала СССР. Я думаю, что Брежневым вопрос о каком-либо системном кризисе Советского Союза не ставился. Он хорошо себе представлял дефициты советской экономики, но в то же время успехи брежневского социального государства были несомненными. Другое дело, что брежневский курс на социальное счастье плохо сочетался с коммунистической идеологией. Как метко подметил В. М. Молотов, комментируя заявление Брежнева на XXIV съезде КПСС о том, что советским людям «легко дышится, хорошо работается, спокойно живется», — «если спокойно живется, большевики не нужны».

— В 2014 году на русском языке вышла книга Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение». Книга вызвала большое внимание, неоднократно переиздавалась и обрела популярность. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о ней.

— Книга Юрчака как раз о тяжелейшем кризисе коммунистической идеологии в позднем СССР. Этот кризис Юрчак характеризует, во-первых, как кризис советского политического языка, когда идеологические тексты все больше обезличивались и унифицировались, где форма превалировала над содержанием, а каждое новое высказывание было имитацией другого высказывания, уже ранее кем-то написанного или произнесенного. Во-вторых, речь идет о подмене или имитации гражданами форм политического поведения, предписанного коммунистической идеологией. Вместо этого люди, далеко не диссиденты, создавали свои частные пространства, которые Юрчак называет «пространства вненаходимости», где чувствовали себя свободными от государственного контроля. Книга Юрчака привлекает попыткой антрополога объяснить неудачу советского проекта, игнорируя не только теории заговора, но и во многом оставляя вне поля зрения специфику советской экономики.

— В параграфе «Брежневский „поворот“ в церковно-государственной политике 1964–1966 гг.» вы пишете о Союзе церквей евангельских христиан-баптистов. Андрей Иванович, сегодня вы — один из самых авторитетных специалистов в области изучения этого религиозного сообщества. Расскажите, пожалуйста, о самых значимых, на ваш взгляд, публикациях, вышедших за последние годы, в которых говорится о представителях этого сообщества в советский период.

— Их не так много. В первую очередь это работы Надежды Беляковой, Веры Клюевой, Алексея Глушаева. Не утратили своей актуальности публикации Алексея Горбатова и Любови Сосковец. В 2019 году в Германии вышла наша с Виктором Дённигхаусом монография «Под недреманным оком государства. Религиозный диссент российских немцев в брежневскую эру». Может быть когда-нибудь руки дойдут до ее публикации на русском языке.