«Бердвотчеры могут дать сто очков вперед кабинетным ученым»

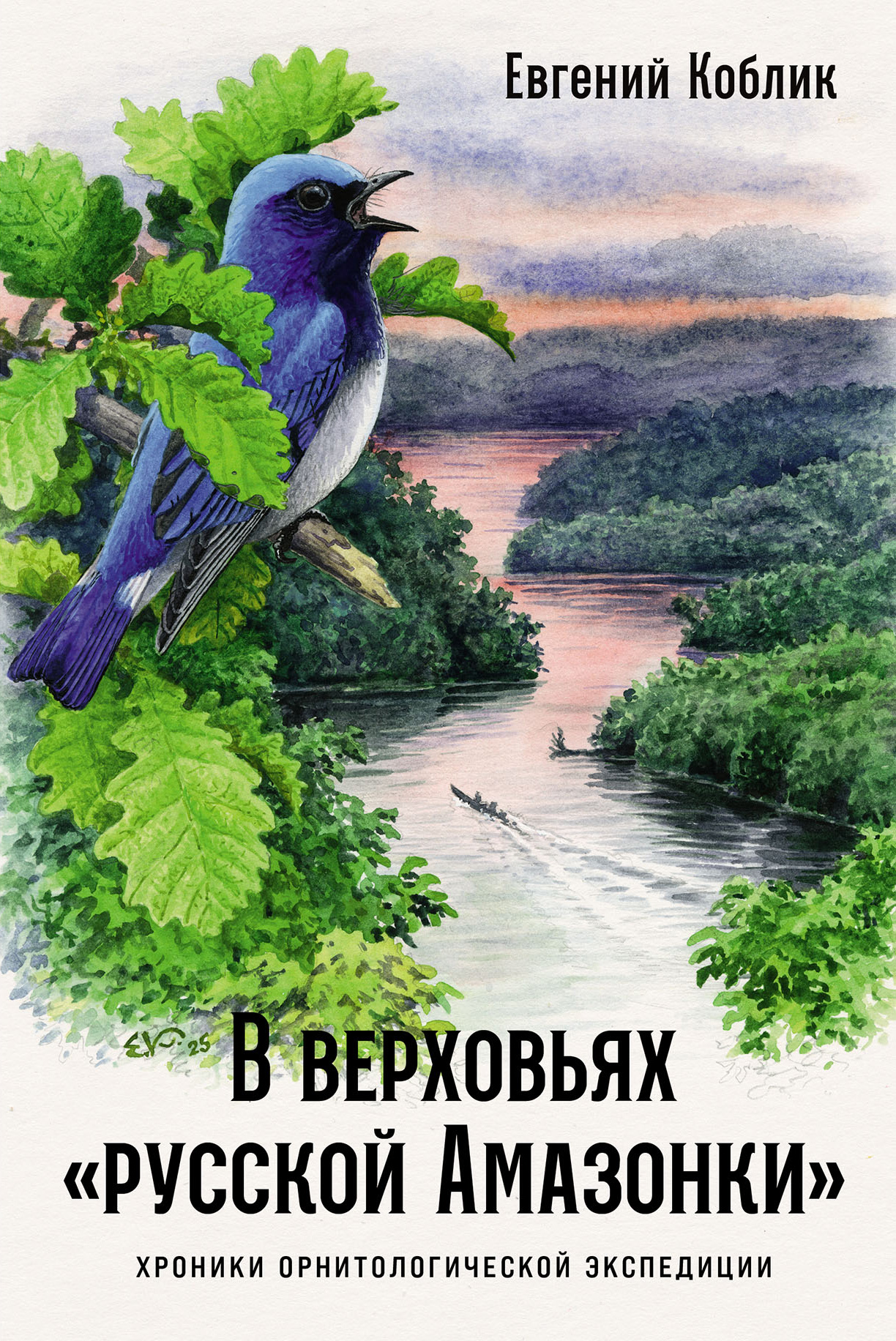

Беседа с орнитологом Евгением Кобликом — автором книги «В верховьях „русской Амазонки“»

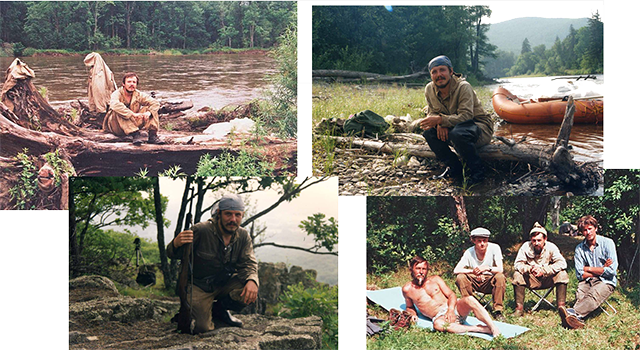

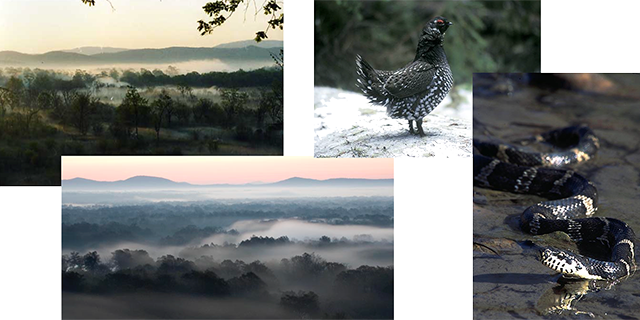

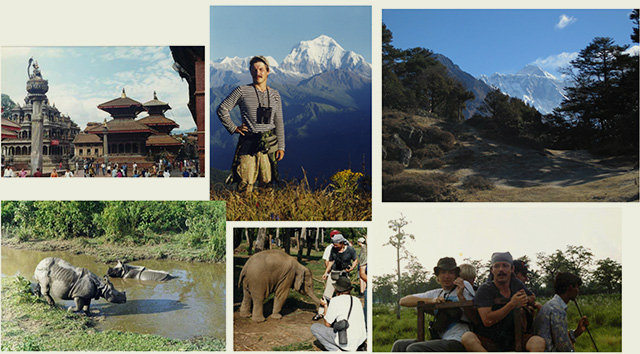

В оформлении материала использованы фотографии Е. А. Коблика, К. Е. Михайлова, Ю. Б. Шибнева и других из презентации новой книги Евгения Коблика «В верховьях „русской Амазонки“», прошедшей в Доме творчества Переделкино

Чем орнитологические экспедиции важны не только для ученых, из кого состоит международное сообщество полевых исследователей и как ориентируются птицы, летящие на зимовку? Ответы на эти и многие другие вопросы мы узнали на прошедшей в Переделкине презентации новой книги Евгения Коблика «В верховьях „русской Амазонки“». Модератором мероприятия выступил издатель «Горького» Борис Куприянов.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Евгений Коблик. В верховьях «русской Амазонки». Хроники орнитологической экспедиции. М.: Альпина нон-фикшн, 2025. Содержание, фрагмент

Борис Куприянов: Что происходит нового в орнитологии? Насколько орнитология меняется? Это та же самая наука, которая была в XIX веке, когда описывали голоса птиц, зарисовывали птиц и окольцовывали их?

Евгений Коблик: Нет, орнитология меняется. Вообще вся биология меняется. Биология пытается стать все более и более точной наукой. В связи с этим из зоологии, в том числе из орнитологии, уходит дух натуралистики. Раньше все, кто занимался птицами, были натуралисты — занимались ими в лесу, в поле. А сейчас все больше исследований требуют лабораторной работы, более узких, целенаправленных исследований. Уже даже среди зоологов есть такие, которые в поле ездить не любят и все делают в лаборатории, проводят эксперименты.

Представьте: более ста лет кольцуют птиц — выход нулевой почти. Миллионы колец, а возврат этих колец совершенно незначительный; и то он говорит только о точке, где окольцевали, и точке, где нашли кольцо. Сейчас эпоха передатчиков, радиопередатчиков, которые вешают на птиц, — это открыло большие перспективы. Они становятся все более миниатюрными: уже можно вешать на птицу размером не с воробья, но с дрозда. Благодаря им мы узнаем, как птицы летают на самом деле: как два орла из одного гнезда разлетелись в разные стороны. Например, на следующий год один решил, что не надо лететь в какой-то Египет, потому что в Краснодарском крае есть рисовое поле с крысами и всем прочим, и не надо никуда лететь.

Второй момент — эпоха молекулярно-генетических исследований пришла, как бы мы ни сопротивлялись. Стало возможно определять родство животных с помощью молекулярных методов. Я сперва воспринял это как издевательство над настоящей зоологией, но приходится признать: молекулярщики постепенно все чаще оказываются правы. Но я проработал больше тридцати пяти лет в зоологическом музее и продолжаю собирать коллекции: отстреливаем, отлавливаем птиц и так далее. Жестоко? Да. Но наука должна иметь некий базис данных. Нынешние исследования птиц становятся все более гуманными, все более щадящими. Коллектирование постепенно сходит на нет — и слава богу. Но вот пришла эпоха молекулярно-генетических исследований, и выяснилось, что те самые тушки, которые лежат у нас рядами, на которые смотрят, сравнивают особенности окраски, длину клюва, лапок и так далее, теперь приобретают новое значение: можно отщипнуть маленький кусочек кожи и сделать молекулярно-генетический анализ. И наши коллекции обрели новое значение, которого раньше не было.

Борис Куприянов: Экспедиции по-прежнему необходимы науке? Без них она умрет или дело просто в романтике?

Евгений Коблик: Экспедиции необходимы. Они не обязательно должны быть «что увижу, про то пою». Они могут быть узконаправленные, как, например, экспедиции по спасению того же кулика-лопатня, или посвященные какой-то конкретной теме: поехать куда-то, повесить передатчики таким-то птицам. Но все равно — наши объекты обитают в природе, и мы не можем не идти в природу, чтобы их изучать.

Борис Куприянов: А что привнесли в науку экспедиции, про которые вы написали книгу?

Евгений Коблик: В экспедиции 1996 года мы шли по совершенно неосвещенной территории. Никто не знал, какие там живут птицы, каких нет, каких много, каких мало. Это продолжение обследования мира. А если брать весь цикл наших бикинских экспедиций, то я, например, разобрался как следует с той группой, которой занимался как ученый. Занимался овсянками — маленькими птичками. По этому поводу написал массу научных статей, защитил диссертацию и так далее. Сейчас мы гораздо лучше представляем жизнь этих птиц, их различия, их родственные связи.

Кроме того, наши экспедиции и вообще полевые исследования приобретают все большее природоохранное значение. Благодаря таким поездкам и выявленным редким видам — таким как черные журавли, дикуши, рыбные филины — удается «заповедовать» территории. И вот Бикин, может быть в том числе и благодаря редким видам птиц, удалось отстоять от лесопромышленников. Сейчас там создан национальный парк на большей части территории. Так что это не только теоретический результат — не просто статьи, а и практический: мы смогли сохранить природу, последний девственный кусок уссурийской тайги. В том числе благодаря нашим исследованиям.

Борис Куприянов: Почему именно экспедиция 1996-го вам так запомнилась? Что в ней было необыкновенного?

Евгений Коблик: Это была «автономка»: три месяца люди оторваны от всего. Все тащишь на себе, все сплавляешь на лодках. Ты не знаешь, где будешь ночевать сегодня, как все сложится завтра или через неделю. Риски, конечно, и погодные, и бытовые. Например, по карте вроде бы сплав — обычное дело. Думаешь: ну устроим сплав по реке, лодки есть, всё есть. А оказывается — дикие пороги. Плюс огромный тайфун пришел именно в это время. Тяготы и лишения были неимоверные. Или другой эпизод: нас забросили не на ту гору, под которой у нас был приготовлен лабаз со снаряжением, продуктами, всем необходимым. Вертолетчики высадили нас километрах в семнадцати. Когда поняли, что гора не та, а под нужной устье речки, где лежит все наше добро, стали думать, как попасть туда, а потом еще вниз, к лабазу. Это тоже было настоящее выживание.

Так что, конечно, такие эпизоды запоминаются. Кто-то — не то Ливингстон, не то Арсеньев — писал, что запоминается самая тяжелая, может быть даже неудачная экспедиция. Потому что, когда все хорошо, все гладко, — о чем писать?

Борис Куприянов: Почему вы назвали книгу настолько ярко и громко: «Верховья „русской Амазонки“»? Неужели Бикин можно сравнить с Амазонкой?

Евгений Коблик: Это не я назвал Бикин русской Амазонкой. Это выражение появилось задолго до меня. Все дальневосточники, еще в 70–80-е годы, устойчиво так говорили: «русская Амазонка». И сравнение действительно уместное. Представьте себе: последний нетронутый массив уссурийской тайги. Причем это не просто тайга — это очень сложный лес со множеством теплолюбивых, почти тропических обитателей, которые кажутся совершенно неуместными в тех местах. Особенно в низовьях, когда видишь птиц, которые, кроме юга Дальнего Востока, обитают только в тропиках. Когда видишь бабочек словно из Амазонии, растения как в тропиках. Все это рождает такие ассоциации.

На самом деле спустя несколько лет я действительно побывал на Амазонке: плавал по тамошним рекам, в перуанской Амазонии у нас было две экспедиции. Не очень похоже оказалось. Но по ощущениям — да, это оно. Наш маленький тропический мир — бассейн Бикина. Он по-прежнему почти нетронут. И кстати, наш маршрут процентов на сорок шел параллельно маршруту Арсеньева, который он описал больше ста лет назад.

Борис Куприянов: То есть ваша экспедиция проходила по тем же местам, что и та, более чем столетней давности, которая вошла не только в историю науки, но и в историю литературы. Это, наверное, самые важные этнологические книги, которые есть в России. Вы ощущали эту преемственность?

Евгений Коблик: Вы знаете, осознание этого, наверное, приходит позже. На месте ты занят своими делами: вот здесь надо изучить, здесь поставить сетку, тут сплавиться, там отметить, тут измерить. А потом приезжаешь — и понимаешь, что до тебя в этих местах был Арсеньев. Нет, конечно, и сейчас в верховьях живут люди, есть маленькие поселочки, но край все равно остался почти таким же, как во времена Арсеньева. К счастью, Бикин часто меняет свое русло — у него масса притоков, проток, — по нему невозможен сплав леса. Это во многом и спасло последний массив уссурийской тайги от вырубок. Но потом, в начале дикого капитализма, туда проникли корейские фирмы — я об этом пишу. И весь водораздел между Бикином и реками, текущими в Японское море, оказался во многом вырублен.

А вот бассейн Бикина — там живут удэгейцы, и у них права коренного малочисленного народа. Они встали и сказали: «Пожалуйста, оставьте нам наши традиционные занятия». Сначала там создали заказник — для сохранения традиционного уклада и хозяйства удэгейцев. Потом удалось сделать национальный парк. Но пока не удалось создать несколько заповедных территорий в низовьях Бикина — именно те места сейчас сильнее всего подвержены нашествию людей и антропогенной трансформации. Пока не удалось. А большую часть бассейна, к счастью, удалось сохранить.

Борис Куприянов: Удэгейцы — это же гольды? Дерсу Узала — удэгеец?

Евгений Коблик: Дерсу Узала — нанаец, гольд. Они с удэгейцами близкие народы, но разные. И на самом деле у того же Арсеньева в ранних книгах отношение к удэгейцам немного настороженное. У него образец — гольд, нанаец Дерсу Узала, а удэгейцы там показаны чуть иначе, все-таки другие. А потом, уже в более поздних произведениях, в 20–30-е годы, он их оценил: показал как очень интересный народ, скорее речной, чем лесной. Прекрасные рыболовы, отлично разбирающиеся в топографии этих речных лабиринтов — проток, рукавов и всего прочего.

И сейчас они так же прекрасно ориентируются. Мы просто диву давались: плывешь с удэгейцами на лодке — они сразу видят, где что изменилось. «А, вот эту протоку замыло, туда не пойдем, там залом. А вот здесь можно пройти». Они постоянно чувствуют эту изменяющуюся природу Бикина, буквально живут в ней.

Борис Куприянов: То есть практически ничего со времен Арсеньева не изменилось?

Евгений Коблик: Вы знаете, там еще интереснее. Частично верховья Бикина когда-то были даже более освоены. Туда переселились староверы с побережья Японского моря, и там были большие староверческие деревни — с покосами, с хозяйством, с коровами и прочим. А в 30-х годах все это было раскулачено, и на месте деревень сейчас ничего нет — природа вернула свое.

Правда, видно, конечно, что это не коренная тайга — такие березнячки есенинские вперемешку с лиственницей, что-то вроде среднерусского пейзажа. И потом вдруг понимаешь: а здесь ведь жили староверы, все это было раскорчевано, обжито. Пришли, подняли сельское хозяйство, а потом все ушло.

Борис Куприянов: Ну тайга нетронутая, как Байкал в свое время, сохранилась. А много ли вообще в России нетронутых мест?

Евгений Коблик: Боюсь, что очень мало. Есть, конечно, места в Сибири, но по сравнению с Дальним Востоком природа там более суровая и, соответственно, меньше видов животных, растений и так далее. Менее сложные природные взаимосвязи. Конечно, есть такие участки на просторах Сибири, но на Дальнем Востоке это последнее место. А на Кавказе, боюсь, вообще таких мест не сохранилось. На юге Сибири, может быть, где-то на Алтае, в Саянском регионе — еще несколько таких пятен. И всё.

Борис Куприянов: Тундра еще.

Евгений Коблик: Ну тундра — да, конечно. Но тундра — это совсем другое. Если брать ландшафты, то тундра пострадала меньше всего. На втором месте — сибирская тайга. А вот более южные леса с примесью широколиственных пород, как на Кавказе, как на Дальнем Востоке, пострадали очень сильно. А сильнее всего, конечно, пострадали степи — все распахано.

Борис Куприянов: А это мировая история? Действительно ли нетронутой природы в мире осталось так мало? Или это что-то наше, локальное?

Евгений Коблик: Нет, это не только наша история. Во всем мире такое происходит. Главное — успеть заповедовать. У нас в какой-то момент спохватились: «А давайте в Арктике как можно больше создадим национальных парков — пока она нетронута». И сделали. Сейчас наша страна входит, наверное, в пятерку стран мира с самыми большими заповедными территориями — и в абсолютном выражении, и относительно площади. Но это, конечно, не все. Арктика пока еще не освоена. А вот такие самые интересные места, как бассейн реки Бикин, «русская Амазонка», их очень мало.

Борис Куприянов: Есть ли какое-то сообщество, общение между геологами, зоологами, ботаниками, гидрологами и другими учеными, работающими «в поле»?

Евгений Коблик: Мне кажется, что «полевик» — это состояние души, которое не зависит от профессии. Это не профессиональная принадлежность, а внутреннее движение. Человеку просто нравится жить в природе, быть в ней, чтобы вокруг было вот это все, а не городская среда и бетон.

Что касается связей между полевиками разных специальностей — да, конечно, такое есть. Например, в наших курильских экспедициях, которые организует Русское географическое общество, все — полевики, но каждый своей профессии: вулканологи, почвоведы, ботаники, геологи и другие. И мы все на одной волне. Это правда.

Борис Куприянов: Насколько это международное явление?

Евгений Коблик: Это международное явление. В поля ездят в самых разных странах, не только в России. Вы знаете, во всем мире больше распространена даже неофициальная наука. Настоящих орнитологов или зоологов, которые получают зарплату за исследования, очень мало. За рубежом развита гражданская наука — когда люди занимаются чем угодно, но в свободное время, имея средства и интерес, едут и занимаются любительской наукой, той же орнитологией.

Вот бердвотчинг — замечательное хобби, уже многие десятилетия входящее в пятерку самых популярных в мире. И эти люди как натуралисты могут дать сто очков вперед кабинетным ученым — разбираются в птицах или в других животных ничуть не хуже, а иногда и лучше тех, кто работает на ставке. У них выходят монографии, они сотрудничают с профессиональными исследователями, помогают им. Среди таких людей — айтишники, бизнесмены. У человека любовь к птицам или бабочкам — и он едет в Конго или на Новую Гвинею, изучает все это ничуть не хуже, чем профессиональные этологи.

Борис Куприянов: А насколько их настрой, их отношение, их быт отличаются от вашего? Насколько вы различны? Или вы можете говорить на одном языке?

Евгений Коблик: В поле особых различий нет. Другое дело, что, конечно, эти ученые-любители часто могут себе больше позволить. Работают, например, в IT, услуги там дорого стоят — и они могут купить самое лучшее оборудование: огромные телевики, палатки с подогревом и прочее. В этом плане мы им иногда завидуем. А так — если человек действительно любит поля, если у него есть жилка натуралиста, мы мгновенно находим общий язык. Даже если не знаем языка друг друга.

Борис Куприянов: Мне кажется, мир огромен, и встретиться двум экспедициям практически невозможно. Но бывали у вас случаи, когда вы — в России или за границей — встречались с другими экспедициями?

Евгений Коблик: Ну да, бывали такие случаи, хоть и нечасто. Но, как правило, мы все равно знали, что где-то рядом работает другая экспедиция.

Борис Куприянов: И сразу приступаете к совместной работе, делитесь опытом?

Евгений Коблик: Ну да. Хотя это зависит от конкретных задач. Скажем, у нашей экспедиции одна цель, у них — другая. Мы не мешаем друг другу и, конечно, помогаем. А как без этого? Они, например, говорят: «Вот туда не ходите — там плохо», или наоборот: «Обязательно сходите в то ущелье, там супер, такие птицы!» Мы им — то же самое. Так что здесь никакой ревности не возникает.

Борис Куприянов: Как вы сами определяете жанр вашей книги?

Евгений Коблик: Есть в кинематографе такое понятие — роуд-муви, дорожное кино. Вот, наверное, мой жанр можно назвать путевым рассказом. С одной стороны, это он. А с другой — ты все равно пытаешься выйти за рамки жанра, вставить какую-то философию, свои размышления. Не просто чисто фактологический материал: мол, пошли туда, сделали то, прыгнули на лодке, нас чуть не съел медведь. Все-таки что-то большее. Я долго искал формулу и понял, что рассказывать только про одну экспедицию — даже самую тяжелую и интересную — скучно. Надо показывать эпизоды из других, добавлять свои мысли. Так появились вставки, флешбэки по всему тексту. Я настоял, чтобы их набрали другим шрифтом, — мне показалось, что это оживило и украсило книгу.

Так что трудно сказать, к какому жанру ее отнести. Понимаете, в свое время Дарвин написал «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле „Бигль“». Арсеньев тоже создавал книги в этом же духе. Наверное, мой жанр — что-то похожее.

Борис Куприянов: Если читать вашу книгу строго как ту, из которой хочешь получить информацию о птицах, — в ней, конечно, огромное количество информации. И мне кажется, ее даже больше, чем у Арсеньева. У вас меньше идеологии, но больше фактов, больше жизни. То есть ее можно читать просто как популярную природоведческую книгу о жизни птиц.

Евгений Коблик: Не совсем соглашусь. Мне всегда хотелось немного отойти от птиц — все-таки нарисовать более общую картину. Когда выходили эти книжки, знакомые орнитологи мне говорили: «Старик, ну ты уж либо про приключения, либо про птиц». А я пытаюсь балансировать. Все равно птицы прорываются — это моя профессия, орнитология. Но я по образованию географ, и туда, конечно, включил массу географических моментов. Там не только птицы — там и климат, и геология, и многое другое.

Я как-то читал рецензию на свою книжку в интернете. Пишет человек, явно далекий от полевых дел: «Краткое содержание: ученый-орнитолог, москвич, изучает овсянок в Приморье. Более подробное содержание: ученый и еще трое человек три месяца бродят по диким местам — реки, горы, тайга, все тащат на себе, сплавляются по рекам, тайфуны... Ради чего? Если ради овсянок — я не согласен. Даже если ради разведки нефти, я бы подумал. Как можно добровольно испытывать такой тихий ужас в течение многих месяцев?»

Борис Куприянов: Вы ведь живете, можно сказать, не ради нефти, а ради удовольствия, ради овсянок. А как сейчас вообще, в современном мире, должна выглядеть научно-популярная книга? Такая, которая рассказывает о науке — о животных, растениях, географии, — но делает это интересно, живо? Как ее нужно писать?

Евгений Коблик: Да, много раз задавал себе этот вопрос. Мне кажется, что научные сведения нужно подавать в максимально популярной форме — это раз. И при этом как бы исподволь, незаметно вплетать их в канву общего повествования. Собственно, я в своих книгах так и стараюсь делать. Мне кажется, так материал лучше запоминается. Не просто в энциклопедическом порядке — «это то, это се». Для этого есть специальные энциклопедии, где можно прочитать гораздо больше. А вот такая форма подачи — когда научное знание вписано в живой рассказ, — она, по-моему, самая правильная.

Вы знаете, я с детства любил Майна Рида. Майн Рид ведь не только «Всадник без головы» или «Оцеола, вождь семинолов». У него были прекрасные охотничьи повести — про молодых буров в Южной Африке или где-то еще. Они были приключенческие, но обязательно среди героев был натуралист. И вот вечером, сидя у костра, они рассуждали о систематике носорогов или чем-то еще. Майн Рид вкладывал в уста этого натуралиста известные ему тогда сведения о животных — занимательно, нескучно, ненавязчиво. Наверное, оттуда у меня и пошло это ощущение правильной формы.

Борис Куприянов: Можно сказать, что, начитавшись в детстве, вы решили стать натуралистом?

Евгений Коблик: Не знаю. Мне всегда казалось, что я с самого раннего детства знал, кем хочу быть. Еще до Майна Рида, до Джеральда Даррелла и всех остальных. Я просто знал, сколько себя помню, что хочу изучать и рисовать животных. Так что, к счастью, у меня никогда не было колебаний в выборе профессии.

Борис Куприянов: Когда вы пишете книгу, вы рассчитываете на то, что кто-то прочтет ее и захочет стать орнитологом, натуралистом, исследователем?

Евгений Коблик: А как же! Конечно, конечно.

Борис Куприянов: То есть у вас есть такая, пусть и чуть тщеславная, мечта?

Евгений Коблик: Ой, нет. На самом деле каждый художник, каждый писатель пишет книгу для себя. Я в этом убежден. Он пишет так, как хотел бы, чтобы выглядело произведение, если бы он был читателем. Он пишет ту книгу, которую сам бы хотел прочитать. Вот если бы я был читателем этой книжки, я бы сказал: «Вот! Вот такая книга!» Это не тщеславие, это просто внутренняя потребность.

Ну и понятно, что у разных людей разные критерии — кто-то скажет: «Вот тут ты не дотянул, а здесь — наоборот». А мне кажется, что книжка получилась прекрасной. Если бы в детстве мне попалась такая, я бы, конечно, стал натуралистом, будь у меня колебания.

Борис Куприянов: Я почему задаю этот вопрос. Если смотреть на жанр научно-популярной литературы, то лет 10–15 назад он сильно изменился — и в России, и в мире. Научная история стала чередоваться с личным опытом: «Когда мы шли по саванне, мой шеф провалился ногой в нору муравьев. А теперь я вам расскажу о муравьях». И автор рассказывает о муравьях — до следующего приключения. Вот ваша книга — редкий случай, где это не раздражает, где все связано воедино.

Евгений Коблик: Я очень рад.

Борис Куприянов: Нет постоянных скачков от одного к другому, как часто бывает. Понятно, что это делается, чтобы удержать внимание читателя, сейчас фокус внимания все меньше, его приходится отвлекать. Но, может быть, есть и другие способы — мы часто видим их в большом количестве отечественных и зарубежных книг.

Евгений Коблик: Мне трудно судить. Ну вот... я пишу так, как пишу. Мне кажется, это естественно. Наверное, каждому писателю кажется, что его стиль самый естественный. Я думаю так. Хотя, может быть, ошибаюсь.

Никаких осознанных целей я не ставлю. Наверное, просто приходит какой-то опыт. В первых книжках, да, бывало: сразу шла зоология, зоология, зоология, потом приключения, потом опять зоология. Уже во втором издании я это немного подкорректировал. Может быть, с опытом, а может, с пожеланиями трудящихся, как говорится.

Борис Куприянов: Но вы же все-таки хотите в книжках рассказать об овсянке.

Евгений Коблик: А вот нет. На самом деле про овсянку там совсем чуть-чуть. Если бы я писал ее молодым ученым, года в тридцать три, наверное, больше зоологии вставлял бы. А сейчас — может, мудрость пришла. А может, и нет.

Вопрос из зала: В вашей книге есть иллюстрация с амурским тигром, выглядывающим из-за травы. Он что, позировал с натуры? Вы его прямо видели?

Евгений Коблик: Когда я рисую, мне не обязательно видеть натуру. Более того, я почти никогда не рисую прямо в поле — разве что редкие почеркушки в дневнике. Главное — запомнить ситуацию, пейзаж, окружение. Увидел и подумал: «Вот так я его когда-нибудь нарисую». Иногда это «когда-нибудь» наступает через тридцать лет. Недавно, например, вспомнил и нарисовал белозобого дрозда, скрывшегося в заснеженном кусте барбариса, — по воспоминаниям из Кисловодска, из зимы девяносто пятого года. Только в прошлом году нарисовал. Оно копилось все это время.

А тигра — тигра лично я не видел. Он нас видел многократно, но мы его нет. На рисунке я специально изобразил, как он выглядывает из кустов, а мы его не замечаем. Мы жили рядом с тигром десять дней — в режиме взаимного уважения. Он нас не донимал, только иногда порыкивал, метил углы избы и так далее. Все это описано в книге. За все пять с лишним сезонов на Дальнем Востоке я ни разу с тигром лицом к лицу не встретился.

Вопрос из зала: В чем принципиальная разница между тигром и медведем?

Евгений Коблик: Тигр — джентльмен. Вот читаешь того же Корбетта и других — если это не людоед, тигр просто напоминает тебе, что он рядом: «Я здесь, будь осторожен». Но неспровоцированных нападений тигра на человека почти не бывает. А медведь — другое дело, его не поймешь. Сегодня он в хорошем настроении — убежит, завтра в плохом — нападет. Медведи непредсказуемы.

Вопрос из зала: Вы же, кроме общения с природой, общались и с людьми на местах. Были ли какие-то легенды, связанные с животным миром именно тех мест, которые вы посещали? Приходилось ли делать выбор между научным взглядом и местными поверьями? Были ли ситуации, когда нужно было, так сказать, развенчивать миф?

Евгений Коблик: Трудно ответить на этот вопрос. Конечно, да — существуют определенные стереотипы, поверья. Вот вроде бы люди живут всю жизнь на одном берегу, и удэгейцы, и русские охотники, православные — у всех есть свои убеждения. Сейчас навскидку не все вспомню, но, например: дверь в охотничьей избушке, говорят, надо делать так, чтобы открывалась наружу — чтобы медведь не залез. Медведю, честно говоря, глубоко все равно: если он захочет, он залезет куда угодно. Конечно, мы старались не оскорбить людей в их лучших чувствах, но иногда мягко поправляли, объясняли.

Бывали и другие сложности в общении. Например, удэгейцы — замечательные люди, но понятно, что контакт с цивилизацией портит любой аборигенный народ. Когда у них появляются моторы, ружья и все остальное, начинается: «А что нам законы? Мы аборигены, нам можно». И вот это, конечно, печально. Появляется хищническое отношение к природе: бьют зверя, когда вздумается, никаких лицензий, никаких ограничений. Мы старались с этим как-то работать, объяснять. Не все, конечно, такие — были и очень сознательные, особенно старшее поколение. Но молодежь, к сожалению, уже такая… немного деклассированная. Плюс проблемы с алкоголем, естественно. Сами понимаете: в тех местах валюта простая — либо бензин, либо спирт. И вот приходилось лавировать: как бы расплатиться спиртом после, а не до того, как тебя отвезут.

Но были и прекрасные случаи. С некоторыми удэгейцами мы долгие годы сотрудничали — надежно, дружески, с взаимным уважением. Так что не все так плохо.

Вопрос из зала: А где — или как — вы научились рисовать животных?

Евгений Коблик: Это достигается только упражнением. Я ведь в детстве не рисовал ни танки, ни самолеты, ни технику — мне на все это было глубоко наплевать. Я рисовал Африку. Рисовал жирафов, слонов, крокодилов — еще в детском саду. И постепенно, постепенно все это нарабатывалось.

В школьные годы родители отправляли меня в изостудии. Я приходил — передо мной ставили гипсовый шар, гипсовый конус или какой-нибудь букетик, натюрморт. Через месяц-другой я сбегал, потому что мне было невыносимо скучно этим заниматься. Мне хотелось рисовать зверей, а не гипсовые шары. Конечно, потом, уже задним умом, я понял, что нужно было осваивать тени, перспективу, композицию — все это важно. Но тогда терпения не хватало.

Позже, в институте, я закончил так называемый факультет общественных профессий — отделение живописи, графики и истории искусств. Ну как «закончил» — посещал свободно, а в конце просто сдал выпускную работу. А все остальное — это опыт. Рука набивается только практикой.

Вопрос из зала: На что ориентируются птицы, когда летят на зимовку? Как современная орнитология это объясняет?

Евгений Коблик: О, прекрасный вопрос. Причем именно российские орнитологи уже много лет ищут ответ на него — в основном те, кто работает на Куршской косе, — и кое-что уже нашли. У птиц, как выяснилось, есть три независимых компаса и как минимум две карты в голове.

Первый компас — солнечный. Причем они ориентируются не только по положению солнца, но и по поляризованному свету. Даже если солнце скрыто за тучами, птица все равно знает, где оно находится. Второй — звездный компас; они ориентируются по созвездиям. Третий — магнитный: птицы чувствуют магнитное наклонение Земли.

А теперь про карты. Есть как минимум две — по магнитному склонению и по изолиниям магнитного поля, которые соединяют разные точки на планете. Птица сравнивает отклонение этих изолиний с географическими координатами и таким образом понимает, где находится. Кроме того, у многих видов есть ольфакторная карта, то есть они ориентируются по запахам. А некоторые исследования намекают и на третью карту — по гравитационным полям.

И вот благодаря этому дублированию — три компаса и две, а может даже три, карты — птица может ориентироваться даже если один из «приборов» дает сбой. И самое удивительное: все это врожденные механизмы. Молодые птицы, которые еще ни разу не летали, совершают миграцию абсолютно самостоятельно. Например, у куликов: взрослые улетают раньше, а молодые отправляются позже — и точно попадают в те же самые зимовочные места, которых они никогда не видели.

Вопрос из зала: А почему птицы летают косяком? И как они отличают свои гнезда от чужих?

Евгений Коблик: Птицы отличают свои гнезда от чужих просто потому, что знают их буквально в лицо. Они запоминают мельчайшие детали: вот эта травинка лежит поверх другой, этот корешок торчит слева, а не справа. Учитывая, что зрение у птиц примерно в десять раз острее, чем у человека, им это не составляет никакой проблемы.

Теперь про косяки. Мелкие птицы на самом деле не летают каким-то стройным строем — просто держатся рядом. А вот крупные, вроде журавлей или гусей, выстраиваются в клин не случайно. Чем больше птица, тем тяжелее ей лететь: масса большая, сопротивление воздуха сильнее. Когда птица летит впереди, за ней образуется шлейф разреженного воздуха — в нем легче лететь следующей. За второй — еще один шлейф и так далее. То есть самая тяжелая работа у первой птицы. Остальным — чуть легче.

Эту аэродинамику прекрасно знают, например, велосипедисты или бегуны: пристроишься за лидером — и экономишь силы, а потом можешь легко обогнать. У птиц то же самое. И никакого постоянного «вожака» у них нет — передовые птицы все время меняются. Один устал — сместился назад, другой вышел вперед. Так и держат строй.