Миазмы уссурийских дебрей

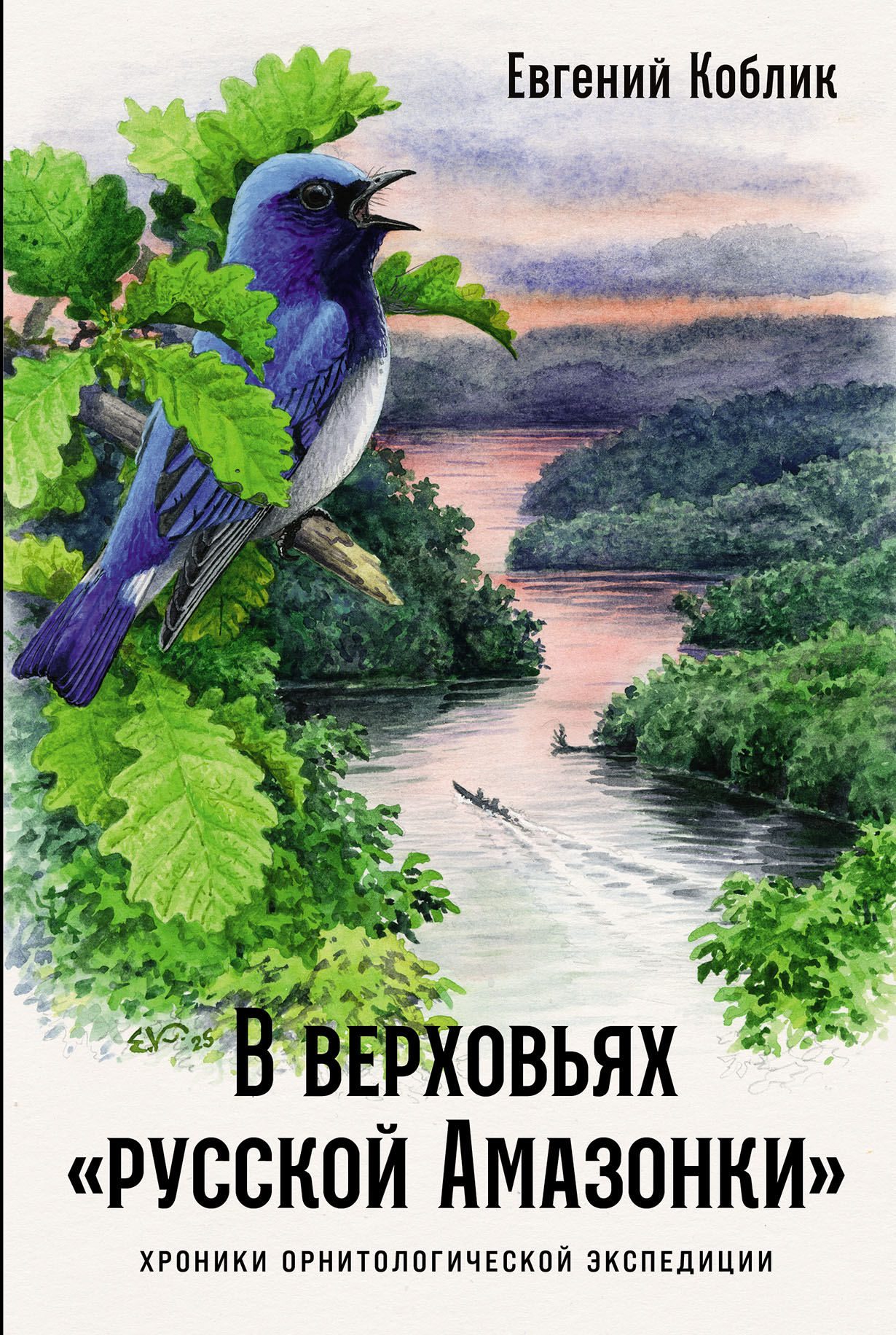

Отрывок из книги Евгения Коблика «В верховьях „русской Амазонки“»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Евгений Коблик. В верховьях «русской Амазонки»: Хроники орнитологической экспедиции. М.: Альпина нон-фикшн, 2025. Содержание

|

Иксодовые клещи на Бурливой стали уже настоящей проблемой: несмотря на все меры предосторожности и частые осмотры друг друга, мы ежедневно пропускали несколько укусов. Особенно доставалось Косте — его клещи всегда любили. Впрочем, тот, кто первым шел по звериной или охотничьей тропе, вдоль которой обычно концентрируются кровососы, обычно и собирал самую обильную жатву — порой до 30 клещей за час. На одного впившегося приходилось по 10–20 ползающих по телу или затаившихся в складках одежды.

В сумерках, если не было сильного дождя, традиционно бесчинствовал мокрец, не унимался он и всю ночь, вопреки сложившимся стереотипам о его сугубо вечерней активности. Утром все ходили заплывшие, неистово чесались. Репелленты при такой влажности помогали не особо — быстро стекали. Вход в нашу палатку был снабжен отдельно застегивающейся на молнию сеткой, ею же была забрана и треугольная отдушина над ним. Однако защищающая от комаров и мошки сетка оказалась слишком крупной для мельчайших кровопийц. Пролезал мокрец и сквозь слой марли. После пары мучительных ночей мы стали наглухо закрывать вход основной синтетической мембраной, а сетчатую отдушину пришлось зашить ситцевым лоскутом, оторванным от подола моей клетчатой ковбойки.

Мокрецы в палатку уже не проникали, воздух тоже. Внутри становилось ужасно влажно и душно. Обливаясь потом, мы старались заснуть в сырых спальниках. Выйти ночью из палатки до ветру перестало быть индивидуальным мероприятием — ведь каждое расстегивание входа было чревато запуском внутрь целого облака мокреца. Поэтому мы, терпя, дожидались друг друга и по уговору выскакивали все четверо, сводя процессы расстегивания и застегивания входа к минимуму! Сделав свои дела, так же по команде мы ныряли обратно в палатку и минут пять хлопали себя по лицу и рукам, словно прижигаемым мельчайшими угольками. Наконец, убив мокрецов, проникших в палатку вместе с нами, мы забывались тревожным сном до новых позывов организма (а учитывая влажность и неизбежный вечерний чай, они случались чаще, чем хотелось бы). «Вот уж о чем не пишут беллетристы!» — думал я, ворочаясь, после каждой отбитой атаки.

Волглые рюкзаки и «котомка» Николая отяжелели и, казалось, разбухли. Разве что плесенью не покрылись! Постоянно мокрая палатка, которую я таскал, весила вдвое против обычного. Разжигание и поддержание костра в условиях неизменной сырости стало настоящей проблемой.

На облюбованном для бивака месте Николай первым делом устанавливал таган. Под небольшим углом к земле он втыкал в основание бугра или выворотня длинный деревянный кол и с двух сторон подпирал его короткими наклонно воткнутыми в почву рогульками. Конструкция с точками опоры в виде равнобедренного треугольника была очень прочной. Костер разводили под возвышающимся свободным концом жерди, вешали на него котелок и чайник. Компактных в переноске овально-цилиндрических канов с плоским днищем Николай не признавал, традиционно используя закопченные круглые котелки с крышками, всегда выпиравшие из его «котомки». Высоту утвари над костром легко было регулировать рогульками. И снимать тоже удобно — не то что с традиционной горизонтальной палки на двух высоких вертикальных рогатинах-сошках. Сверху над таганом часто приходилось натягивать тент — лило регулярно!

Честно говоря, подобное простое и эффективное инженерное решение для приготовления пищи на костре я увидел только здесь — на Дальнем Востоке (и потом всячески пропагандировал его в других экспедициях). Правда, слово «таган», «таганок» всегда казалось мне обозначавшим что-то вроде железного обруча на ножках — подставки для котелка, но никак не деревянного кострового сооружения! Пришлось привыкать к местному полевому жаргону.

Любую нашу стоянку или лагерь Николай величал словом «табор». Возясь у таганов на Бурливой, наш квартирмейстер с каждым днем бурчал все громче: «Эх, ну что за места! Табориться как следует негде — сыро. Стланика нет, листвяга нет, елки нет, бересты нормальной нет. Справной лесины не сыщешь, везде одни сопли! Разве что кедрашка выручает — если не совсем мокрая, хоть стружки нащепать!»

Это в привычной ему охотской тайге на Улунге, Бачелазе, в верховьях Бикина с древесным топливом — а главное, с розжигом — был порядок: всегда можно найти хвойные сушины, «паутинку» тонких отмерших веточек на еловых стволах, отодрать пласт коры с каменной березы. В чащобах маньчжурского типа, особенно пойменных, куда сложнее: все пропитано влагой, трухлявые, источенные грибами дрова, прежде чем разгореться, долго испускают вонючий желтый или зеленоватый дым. Сухая древесная труха — отличный трут, да где же ее взять сухую? С ребристой, или желтой, березы еще удается собрать тонкие, закручивающиеся желтыми свитками лоскуты коры, быстро воспламеняющиеся и так же быстро сгорающие. Но темные корявые стволы березы черной, или даурской, густо шелушатся розетками сизых полупрозрачных лепестков, напоминающих сгоревшие до золы миниатюрные книжки из папиросной бумаги, и толку от них нет никакого.

Сейчас нас выручали срезанные смолистые желваки пихты, кедровые шишки. Самый же лучший материал для розжига предоставлял амурский бархат — толстая пробка пепельной коры с красивым рельефом занималась и горела ровно, правда, с густым черным дымом. Ветки ильмов тоже имели по четыре продольных ребра из тонкой пробки, вполне годной для этих целей. Спички Николай всегда экономил, недогоревшие засовывал обратно в коробок — все же сухая щепочка.

Когда в наконец-то занявшийся костер случайно попадала амурская ложная сирень («трескун», по-местному), внезапно начинались фейерверки искр, к кострищу подойти боязно! Всегда сильно искрила, чадила и стреляла головешками древесина пихты. Из лиственных пород для длительного поддержания костра больше всего подходил горный, он же лопастной, ильм — давал жаркое, почти бездымное пламя и не искрил. Вот только пояс горных ильмов мы уже миновали.

Однажды подфартило: на пути вовремя попалась вполне приличная фанза, удалось переждать там зарядивший с полудня дождь, варя обед на буржуйке и попивая чай в клубах пара от обсыхающей одежды. К вечеру дождь перешел в сильный ливень с грозой, и мы сочли за благо наконец-то переночевать под крышей. И — ура! — дождь почти прибил мокреца, иначе ночевка в щелястой избушке превратилась бы в настоящее испытание.

Хождение по тайге

Термин «уссурийская тайга» не совсем верен — в таежных лесах любых типов преобладают хвойные породы, весьма ограничено разнообразие флоры и фауны, невелико число экологических связей. Такова охотская тайга здешних гор. В основном же на Дальнем Востоке растет богатейший смешанный хвойно-широколиственный лес маньчжурского типа, более сложный даже, чем европейские неморальные леса, в чем-то сравнимый с влажными субтропиками и тропиками. Не зря к бассейну Бикина, где сохранился последний крупный массив такого девственного леса, пристала метафора «русская Амазония».

Ну хорошо, не будем ломать устоявшиеся стереотипы — тайга так тайга!

Ходить по уссурийской тайге напрямик, не придерживаясь охотничьих путиков или хотя бы звериных троп, — удовольствие сильно ниже среднего. Особенно если это урёма в пойме реки или захламленный валежником и буреломом распадок между сопками. Слово «продираться» здесь подходит больше всего. Папоротник высотой по грудь скрывает предательские ямы и рытвины. Перешагиваешь через промоину — и вдруг падаешь, стреноженный гибкой, но прочной лианой лимонника, зацепившейся за латаные-перелатаные сапоги. Перелезаешь через огромный, поваленный ствол ильма — а он с хрустом и чавканьем рушится под тобой, превращаясь в кучу гнилушек. В попытке удержать равновесие хватаешься рукой за подвернувшийся куст — это непременно оказывается элеутерококк, густо усеянный ломкими, трудно поддающимися извлечению колючками. Передвижение осложняют атаки клещей, муравьев, комаров, мокреца и мошки, одуряющая духота и влажность, из-за которых сравнение с Амазонией выглядит еще более оправданным. «Миазмы уссурийских дебрей», как наверняка выразились бы естествоиспытатели минувших времен. Не хватает только сухопутных пиявок! Впрочем, и на Амазонке их нет.

Кстати, Борис Константинович еще в первый сезон просветил нас, что с элеутерококком путают его близких собратьев — акантопанакс и эхинопанакс. Учитывая, что панакс (Panax) по-латыни — женьшень, название этих родственников переводится как колючий женьшень и ежовый женьшень. У одного колючки толще и реже, у другого — тоньше и чаще, чем у элеутерококка; есть и другие отличия. И все три — целебные растения, но, конечно, не настолько, как их дальний неколючий родич женьшень — знаменитый «панцуй» Дерсу Узала. Шура честно старался определять, за какую из трех колючек он ненароком хватался, но названия путались в голове, и порой он выдавал: «Ну вот, опять проклятый эхинококк житья не дает!»

От лиан и колючек у нас больше всего страдали подъемы резиновых сапог — на них через месяц не оставалось живого места, заплата на заплате! В экспедицию в обязательном порядке приходилось брать запасную пару — иначе всю вторую половину срока проходишь с мокрыми ногами в безнадежно дырявых сапогах. Мы пытались уберечь обувку от преждевременной гибели, отворачивая раструбы ботфортов вниз — до щиколоток и ниже. Это ноу-хау на какое-то время спасало — двойной слой резины с матерчатой подкладкой пробить насквозь было труднее. Речь, естественно, идет о «дубовых» черных сапогах советского производства. А уж современным хлипким клеенчато-пластиковым болотникам хождение по дальневосточной тайге вообще противопоказано.

Дабы получить эффектные кадры для фильма, то Юра, то Костя в течение двух сезонов неоднократно гоняли остальных экспедиционеров по тщательно выбранным гиблым местам, напоминающим полосу препятствий в джунглях. Называлось это «снимать проходы», а язвительный Алексей окрестил действо «блужданиями в зарослях уссурийского укропа».

В зависимости от задачи камера то была нацелена на панораму, по которой гуськом двигаются люди, утопая в пышной зелени, то выхватывала тщательно выверенный крупный план, да еще с нижней точки. Вот подошва сапога или берца с размаху разбрызгивает глинистую жижу или с треском проламывает колодник. Вот булькают пузыри болота, все ближе подбирающиеся к самому раструбу ботфорта... Были и средние планы: человек на четвереньках карабкается по склону, пыхтя и обливаясь потом, временами съезжая вниз в вихре сыпухи. Или с натугой рвет лианы, опутавшие его, как змеи — Лаокоона. Высшим шиком для «камерамэна» было заснять падение коллеги — тщательно подготовленное или даже непреднамеренное. После десятка дублей актеры (скорее каскадеры) оказывались на грани бунта и грозились убить горе-оператора.

В среднем течении Бурливая все больше и больше заворачивала на юг, нам же надо было забирать на восток, через перевал в долину небольшой речки Каменки, а оттуда на северо-восток — к устью реки Светлой. Решив, что пора провести разведку перевала, Костя с Юрой ушли влево и вверх по распадку ручья, а я отправился с учетом вниз по долине Бурливой. После расширения поймы с многочисленными рукавами в местах впадений притоков река вдруг спрямляла русло. По левому берегу пошли высокие надпойменные террасы, занятые то дремучим монотонным пихтачом, то лиственничником с березами — явно на месте старой гари. На противоположном склоне преобладали дубы с кленами. Несмотря на перерыв в дожде и тумане, окуляры бинокля немилосердно потели, а одежда стремительно набирала влагу — ведь все время цепляешь капли с листьев и веток.

Почему-то лесные птицы были неактивны и почти не пели — возможно, предчувствовали новый заряд непогоды. На реке чередовались бурые оляпки и горные трясогузки. В ненадолго прояснившемся небе вдруг с давно не слышанным знакомым визгом замелькали стрижи — ага, значит, море уже недалеко! В здешних местах белопоясные стрижи гнездятся на береговых скалах, в отличие от молчунов-колючехвостов, занимающих дупла. Ноздри, казалось, уже чувствовали соленый морской воздух, йодистый запах водорослей, но нет, не дойти, слишком далеко, пора возвращаться обратно...

Спустившись в пойму на обратном пути, чтобы поискать под камнями уссурийских когтистых тритонов, я быстро понял тщетность этой идеи, но случайно вышел на хорошо набитую медвежью тропу. Судя по красноречивым следам, мишка тараном прошивал заросли белокопытника, останавливаясь, срывая и жуя сочные стебли и черешки, оставляя после себя хаос из торчащих обслюнявленных огрызков и сбитых на землю лопухов метрового диаметра. Над тропой висел тяжелый звериный дух.

Вечерело, идти без ружья стало как-то совсем боязно (а ведь Николай предлагал свое!), но сходить с тропы не хотелось, по опыту знал, что «медвежка» — самый правильный и легкий путь. Уговаривал себя не дрейфить, но затылком ощущал нарастающий холодок опасности. Вдруг позади и слева что-то громко зашуршало, затрещало, затопало, и мои нервы наконец не выдержали. Инстинктивно ускоряя шаг, едва не срываясь в паническое бегство, я пересек две мелкие протоки и к лагерю возвращался, уже продираясь сквозь ивняк на другой стороне реки и проклиная свою мнительность.

Через полчаса, по темноте, пришли Юра с Костей — с загадочно-вдохновленными лицами. В отличие от меня, на небольшом отрезке маршрута от горы Семенихи они насладились лицезрением четырех медведей.

Сначала им навстречу по распадку брела медведица с пестуном, пришлось подняться на склон, чтобы уступить дорогу и не быть обнаруженными. Но она все же заметила и без скандала перешла на другой берег ручья.

— Не успели спуститься и чуть пройти — с той же стороны прет здоровенный мишка, упитанный, черный, шерсть аж лоснится вся! Ору: «Стой, куда?» Остановился, ошалело посмотрел, но только на второй окрик дошло — убежал. Сели на колоду, решили переждать. И точно — минут через 20 идет такой же черный, но еще больше! Прошел совсем рядом, как нас не учуял — не знаю. Правда, от него самого такой духан пер! — обычно скупой на эмоции Костя был непривычно восторжен.

— Да, похоже, течка началась у самки. Видал — оба шли, уткнувшись носом в землю, по ее следам? Ухажеры, ясно дело, не до нас им — сейчас как раз пора медвежьих свадеб... Пестуну-то может тяжко прийтись под горячую руку!

— А может, самцы сначала между собой мордобой устроят...

— Скорее всего! Но вообще, мы бы услышали рев. — Тут Юра подмигнул мне: — Жека, извини, гималанских не было, одни бурые! И заснять никого не удалось, Костя своими криками всех распугал. Хотя во время гона, может, оно и правильно...

Ну бурых-то медведей я повидал и на Вологодчине, и в Коми, и в Сибири, да и на Бикине тоже. Белых — на острове Врангеля. А вот гималайского (Юра всегда говорил — «гималанского») видел только единожды и издалека. Как-то раз Косте повезло — отошел от нашего привала на сотню метров и наблюдал почти картину Шишкина: медвежонок в развилке сучьев кедра и белогрудая мамаша ближе к подножию. Медведица тревожно выглядывала то справа, то слева от ствола, а потом спустилась, подав сигнал детенышу. Пока я подбежал, поняв, что Костя наткнулся на интересное, зверей и след простыл!

Маленький укол зависти я почувствовал и сейчас, но, вспомнив вечерний треск на медвежьей тропе и холод в затылке, подумал: бог с ними, медведями, хорошо, когда первым их увидишь, а ну как наоборот... Помнится, на Енисее меня однажды мишка целенаправленно скрадывал — так себе ощущение, пришлось на дерево лезть! А еще хуже — услышать грозный рев невидимого в лесу медведя и понять, что наши пути неминуемо пересекутся.

Чистые быстрые реки восточного склона, похоже, были настоящим медвежьим царством. Сочный белокопытник, начинающая поспевать жимолость, потом смородина, малина, а с конца июня пойдет на нерест лосось — сима, горбуша, за ними кета... Речки тут недлинные, до моря недалеко, не то что Бикин, куда проходные лососи почти и не заходят — слишком долог и труден путь через мутные Амур и Уссури.