Житиё моё

Борис Куприянов — о романе Захара Прилепина «Тума»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

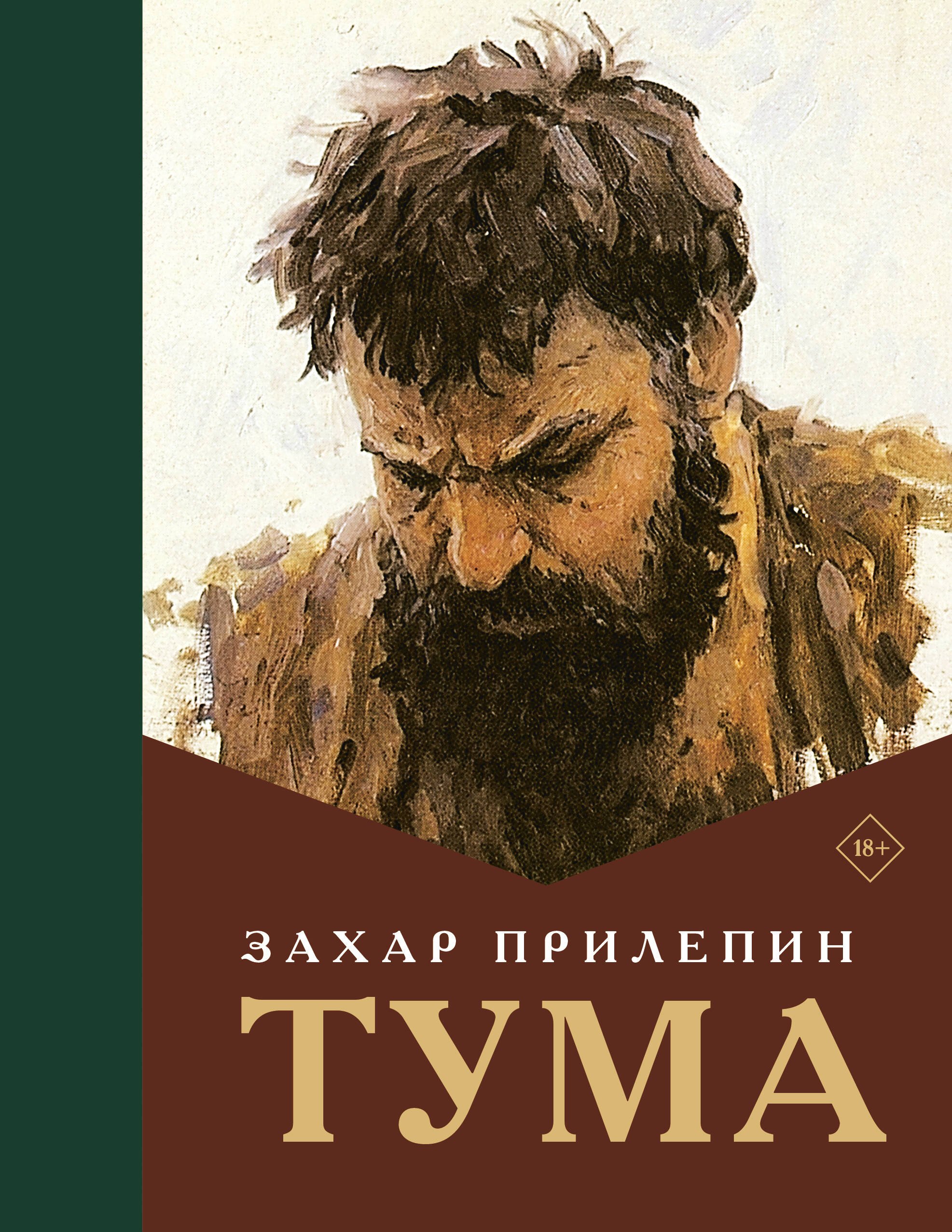

Захар Прилепин. Тума. М.: АСТ, 2025

Говорят, есть такие писатели, критически оценивать которых невозможно. Если писатель является представителем, а тем более лидером определенного политического лагеря, то и оценки ему будут давать только политические. Хвалу воздадут союзники, хулу изольют оппоненты. Возможно, высказывание это справедливо, однако существует и «Письмо к Гоголю», в котором Белинский крайне жестко критикует Николая Васильевича, но нисколько не отрицает его талант.

Вот и в ситуации, сложившейся вокруг нового романа Захара Прилепина «Тума», крайне трудно сохранить объективность. Я бы лично не взялся. Но, познакомившись с «критикой» «Тумы», я был поражен ее… бессодержательностью. Куда больше про саму книгу наговорил ее автор, чем читатели. Сторонники хвалят, но очень, так скажем, однообразно, в духе: «Великая книга, читал со словарем, поражен». Самый популярный отзыв на «Озоне»: «Книга — шедевр! Автор — гений, издание — супер! Читал взахлеб! Ну и сама книга очень добротно сделана, хороший шрифт».

Противники Прилепина «Туму» либо игнорируют, что понятно, либо ищут в ее тексте ляпы, которые в любом историческом романе — да и в любом романе вообще — найти несложно. А вот собственно критики-то нигде и нет, нет попытки анализа, какого-либо содержательного разговора.

Злопыхатели могут заметить: «А на что Прилепин мог рассчитывать третируя, „сообщая“ о своих противниках, празднуя победу и не признавая чужого мнения» (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Но пусть про это пишут другие. Мне же интересно понять, о чем, собственно, Прилепин написал свою книгу, 688-страничный том, всего лишь первый из обещанных трех. Повторюсь, я отнюдь не являюсь сторонником Евгения Николаевича — ни в эстетическом, ни в политическом, ни в этическом смыслах. Мало того, меня возмущает, когда он называет себя левым: левый не может быть имперцем, такого просто не бывает! Так что не хочу даже прикидываться объективным. Не могу быть таковым.

О жанровой специфике этого романа поговорим позже, а пока отметим, что в нем есть и автобиографический момент. Повествование открывается описанием смерти, точнее предсмертного состояния Степана Разина после пленения, сражения и пыток. Вряд ли читатель не сопоставит эти страницы со словами автора, рассказавшего, что он начал писать книгу в больнице, где очутился после подрыва своей машины. Пожалуй, первые страницы «Тумы» — самые искренние и честные, пусть язык Прилепина, вообще не безупречный, и тут крайне перегружен архаизмами. Но об этом позже, а вот в описание того, что чувствует человек, одной ногой уже стоявший на том свете, веришь. Возможно, кто-нибудь увидит тут классическую манипуляцию: мол, постоянно напоминая о контексте, в котором возникла книга, автору легко подкупить читателя. Но, позвольте, разве писатели никогда не манипулируют читателями?

Так что не станем развивать эту тему, обратим внимание на другое. А почему, собственно, герой этой книги — Разин? Ответ, на мой взгляд, очевиден: все дело в Шукшине, одномерный образ которого, говоря достаточно грубо, культивируется определенной частью нашего общества. Уже давно этого актера и писателя рисуют в красной рубахе на флагах, пытаются превратить в икону вместо того, чтобы изучать его наследие, думать над его творчеством. На самом деле Василий Макарович был куда более сложным человеком, и плоская картинка не расширяет его личность, а превращает ее в карикатуру. Но как бы там ни было, желание Прилепина, стремящегося быть «народным», наследовать, по словам Распутина, «самому русскому человеку» и его роману «Я пришел дать вам волю», вполне понятно!

Крайне важно для автора также наследовать и Шолохову с его донской темой (любовь Прилепина к автору «Тихого Дона» известна), поэтому тут и возникает слово «тума», означающее человека смешанных, русско-татарских кровей, — ведь и бабка Григория Мелехова была турчанкой. Записывая себе в прародители Шолохова и Шукшина, Прилепин совершенно виртуозно выстраивает свою литературную родословную, не только претендуя на «народность», но и надеясь снискать любовь, которой пользовались его великие предшественники, как бы присоединиться к их величию.

В «Туме» чувствуется замах на большую книгу. Однако какие-то смешные моменты все же бросаются в глаза. Достаточно кинематографично и одновременно комично выглядит в книге такой повторяющийся прием, как транслитерация. Как утверждают автор и его поклонники, «Тума» написана на множестве языков. Попробуем перечислить: русском, сербском, польском, греческом, крымско-татарском, турецком — наверное, еще каком-то, забыл. Но то, как это сделано, довольно забавно. По мнению автора, Разин — полиглот: предположение смелое, но допустим. Поэтому реплики в романе приводятся на языке того, кто их произносит, но с помощью русских букв. После подобной транслитерации, скажем, татарской речи в скобках дается русский перевод.

Возможно, это сделано для того, чтобы читатель услышал ритм языка героев повествования, но перевод в скобках, естественно, ритм убивает. Да и татарские слова, записанные русскими буквами, выглядят глуповато. Почему бы в таком случае не прибегнуть к родной письменности каждого языка, звучащего в романе? Может, потому, что арабскую вязь читатели не поймут, а автор это знает и постраничные сноски делать не хочет? Смею предположить, что тут уже мерещатся не Шолохов с Шукшиным, а тень самого Льва Толстого. Если великий русский классик мог начать свой роман с целых абзацев на французском языке, то чем нынешний «главный русский писатель» хуже? Ну разве тем, что Толстой французский язык знал, а Прилепин ни сербского, ни турецкого, ни татарского не знает. И русскому графу в голову бы не пришло начать свой роман словами: «Э бьен, мон пранс…»

И это далеко не единственная претензия, заставляющая усомниться в величии книги Прилепина. Взять, скажем, затянутые, достаточно бесцветные и многочисленные описания окружающей природы — совершенно невозможные для человека XVII века, но при этом данные с вкраплением русских слов XVII века. Видимо, Прилепин считает, что «большой литературы» не бывает без описания различных сезонов года, состояний природы и прочего.

Наверняка от таких описаний читатели опытные будут морщиться, однако, по моему мнению, куда большее раздражение у них вызовет другое: излишняя, скажем так, физиологичность при описании боев и пыток — попросту говоря, кровища. А вот как раз она для Евгения Николаевича очень важна! Избыточные кровь и насилие в его книге присутствуют совершенно осмысленно. Подполковнику наших дней важно показать, что 350 лет назад насилия было куда больше, чем сегодня, а конфликты нынешние, по сравнению с прошлыми, как ни крути, «гуманные». Ведь жертвы и кровопролития сегодняшние не сравнимы по масштабу с тем, что творилось во времена Алексея Михайловича, — таково важное сообщение автора читателю.

Жанр исторического романа не очень котируется в «высокой русской литературе». Обвинить «Войну и мир» или «Капитанскую дочку» в причастности к этому пусть и весьма уважаемому жанру язык не поворачивается. Их основные герои — лица не исторические, а в основном вымышленные. Да и «Тараса Бульбу» к историческому роману тоже отнести трудно. Вот «Князя Серебряного» — пожалуй. Историческая же трилогия А. К. Толстого — как и пушкинский «Борис Годунов» — произведение драматическое, записано в столбик, а за поэзию Прилепин вроде бы пока не берется. И тем не менее для «Тумы» жанр исторического романа выбран не случайно. И тут нельзя не вспомнить третьего Толстого, чтобы не скатываться до Пикуля и других, упоминать которых не очень хочется, да и было бы, наверное, несправедливо.

Красный граф обращается к исторической теме с вполне ясными задачами. «Петр Первый» — роман в высшей степени подобострастный и посвященный не столько царю-реформатору, сколько современнику, «великому другу детей». Но не стоит ругать роман Прилепина за то, чего в нем нет. Видимо, автор тут ставил себе другие цели. Так для чего же автор «Саньки» обращается к историческому жанру? Для меня это вопрос, и тут я могу только строить предположения, но о том, что из этой попытки вышло, проанализировать было бы любопытно.

Мы уже говорили о транслитерации, но еще раз обратимся к языку романа. Прилепин старается использовать русские слова, которые действительно могли звучать в середине XVII века. Есть, конечно, и ошибки: так, под Киевом у него промышляют партизаны, но это говорит московит князь Пожарский, а у них на Москве даже девки рот чернят, им можно. В целом же видно, в какой степени большую работу проделал автор по подбору слов, которые и в самом деле мог употреблять Разин.

Во многих сегодняшних исторических романах герои, не заморачиваясь, говорят на современном русском с вкраплением архаичных слов. Это, конечно, нисколько не соответствует историческим реалиям, ну так и не всякий наш современник способен свободно читать сочинения протопопа Аввакума.

Прилепин же создает некую особенную стилизацию, не имеющую отношения к подлинному языку Разина и Руси 1660-х годов. Наверное, историк найдет в романе немало ошибок и в описании быта, географии того времени и прочего. Я, не будучи историком, наткнулся на несколько таких погрешностей — но они неизбежны, и не в них суть. А вот для чего вообще автор идет на такие филологические жертвы и ставит перед собой такие трудности? Доказать нам свое мастерство хочет? Зачем?

О таланте подполковника от литературы могут быть разные мнения, но никто не обвинит его в неумении писать, в отсутствии у него мастеровитости. Мне кажется, задумывая свою эпопею, основатель партии «За правду» невольно попал в некую ловушку: использовал слишком много художественных средств, чтобы доказать свою литературную состоятельность. Как будто сам себя обманул, подобно режиссеру Якину, вступившему в диалог с Иваном Васильевичем Рюриковичем из популярного фильма. Я не готов анализировать реплики на сербском, но предположу, что и серб у Прилепина говорит на больно уж высокопарном языке, языке эпических баллад, а не на том, который звучал на Балканах той эпохи (там вообще все было сложно вплоть до Вука Караджича).

Так зачем все это изобилие средств? И о чем эта книга? Слова самого автора не вносят ясности в вопросы. То он говорит, что «Тума» — это про Захарченко, то что-нибудь еще более загадочное. Однако, думается, произведение это достаточно просто для анализа. Роман описывает процесс становления Степана Разина от юношества до его, скажем так, перехода в оппозицию. Разин у Прилепина не стремится кому-нибудь дать волю — как у Шукшина, не одержим бунтом — как у Наживина. Его Стенька — природный интеллектуал, полиглот (хоть это и не проверяемо), дипломат (пусть об этом ничего не известно) и, главное, глубоко православный русский человек. Действительно, надо было быть поистине мощным интеллектуалом, чтобы, родившись примерно в 1630 году на очень хаотичной, слабо управляемой территории, настолько опередить свое время, чтобы осознать себя русским задолго до начала эпохи национализма и какого бы то ни было национального строительства.

Разин в «Туме» — суперрусский герой: он осознает потребность в национальном единстве и национальные интересы Руси лучше, чем далекий московский царь; он знает, что всяким русским людям надо помогать, что они свои, а даже ближайшие к ним православные запорожцы — чужие. Шумные, скорые на предательство, завистливые — запросто могут ограбить своих русских братьев. Вот донские казаки на такое не пойдут, у своих ничего отнимать не будут. Да и прочим народам в романе характеристики подобраны простые и незатейливые, с учетом отношения к русским. Поляки — подлые и высокомерные, сербы — братушки, крымские татары и турки — враги. Жиды (порой кажется, что фокус с языковой архаизацией специально придуман для того, чтобы писать «жид», а не «еврей») корыстолюбивы, трусливы и подлы. Есть в книге и иностранные агенты — русские, переметнувшиеся к туркам и принявшие ислам ради преходящих благ, земных наслаждений и легкой жизни, то есть осознанно предавшие свой народ и веру.

Итак, протагонист романа, благородный, умный пассионарий, понимает насущные задачи родины и нужды простого народа лучше, чем сам царь-государь и все его дьяки-политики. Так что версия Прилепина о том, что «Тума» — это про Захарченко, не так уж нелепа. К тому же мы не знаем, что нас ждет в следующих томах. Как защитник православных и опора русского народа превратится в разбойника, погромщика русских городов? Да и вообще, как бы поход Разина на Москву не напомнил нам про другого персонажа последних лет. Видимо, по Прилепину, пассионарий имеет право и даже обязан «разобраться» с царем, если видит, что тот действует не в интересах русского народа.

Рискну предположить, что эту книгу не ожидает счастливая судьба. Фанаты брутального Прилепина просто не смогут ее прочесть — им будет не по силам пробиться сквозь тяжелый, архаичный язык, море крови, исторические ошибки и почти семьсот страниц текста. Кроме уже приведенных бессмысленных слов («автор — гений, прочел за два дня, много думал, книга издана хорошо»), едва ли они смогут сказать что-нибудь более содержательное. Ненавистники Прилепина читать и так не будут, уж больно одиозна для них фигура автора. К тому же для успеха книги важна не авторская проповедь, а приглашение к диалогу (вспомним хотя бы «Санькю»).

Да и существуют большие сомнения, что два обещанных тома трилогии в конце концов появятся на свет. Трудно будет объяснить превращение идеального Разина-русофила в мятежного разбойника. Или Фонд президентских грантов, или однопартийцы, или командование (для офицеров все-таки важна воинская дисциплина), или еще какая организация тоже могут заподозрить здесь что-нибудь нехорошее. И посоветуют автору не продолжать.