Жирар, поджигающий под вами стул

О первой биографии автора «Насилия и священного»

В «НЛО» готовится к выходу книга Синтии Л. Хэвен «Эволюция желания. Жизнь Рене Жирара» — первая полноценная биография выдающегося мыслителя, в своих исследованиях обнажившего природу насилия, всегда идущего в паре со священным. Алексей Зыгмонт, научный редактор книги, — о ее главных достоинствах и некоторых недостатках.

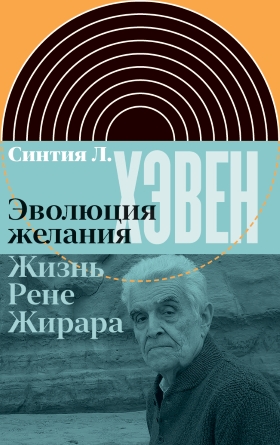

Синтия Л. Хэвен. Эволюция желания. Жизнь Рене Жирара. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Перевод с английского Светланы Силаковой. Содержание

«Эволюция желания» — долгожданная биография ученого, философа и теолога Рене Жирара (1923—2015). Жирар известен как создатель «миметической теории» — одного из последних «больших нарративов» гуманитарных наук XXI века. Сегодня эта теория находит себе применение в целом ряде дисциплин от антропологии и социологии до психиатрии, биологии и нейронаук, усилиями girardian scholars постепенно прокладывает себе путь в университетах, а еще реально меняет жизни людей. Собственно, одного того, что перед нами его первая биография, должно быть достаточно: даже если бы книга не удалась, ею все равно бы пользовались как изучающие его мысль историки философии, так и другие исследователи, адаптирующие теорию Жирара к собственным интересам. Книга, однако же, удалась, и ценность ее тем более высока, что на протяжении всей жизни Жирар говорил о себе неохотно и разошелся только к 80. Обычному читателю, знакомому только с его основными работами, трудно было помыслить его как живого человека; теперь это хотя бы возможно.

«Эволюция желания» — долгожданная биография ученого, философа и теолога Рене Жирара (1923—2015). Жирар известен как создатель «миметической теории» — одного из последних «больших нарративов» гуманитарных наук XXI века. Сегодня эта теория находит себе применение в целом ряде дисциплин от антропологии и социологии до психиатрии, биологии и нейронаук, усилиями girardian scholars постепенно прокладывает себе путь в университетах, а еще реально меняет жизни людей. Собственно, одного того, что перед нами его первая биография, должно быть достаточно: даже если бы книга не удалась, ею все равно бы пользовались как изучающие его мысль историки философии, так и другие исследователи, адаптирующие теорию Жирара к собственным интересам. Книга, однако же, удалась, и ценность ее тем более высока, что на протяжении всей жизни Жирар говорил о себе неохотно и разошелся только к 80. Обычному читателю, знакомому только с его основными работами, трудно было помыслить его как живого человека; теперь это хотя бы возможно.

Часто миметическую теорию представляют как эдакую «секту», состоящую, как писал один автор, из «учеников, переводчиков и прозелитов» философа. Это неправда — хотя некоторые люди и в самом деле неспособны перестать говорить «Жирар, Жирар, Рене Жирар, а вот у Жирара» и так далее. Короче, существовала большая вероятность, что первая биография мыслителя будет написана его апостолом: возник бы риск, что ее объективность и художественные достоинства принесут в жертву доброй памяти об учителе и завещанному им «общему делу». Но с автором нам повезло: Синтия Хэвен — профессиональный журналист, автор биографий Милоша и Бродского — и давний друг мыслителя. Отсюда и тон книги: дружественный, вовлеченный, когда нужно — критический и обращенный к широкой аудитории.

Философия Жирара по сути своей практическая. Ее не придерживаются, ее практикуют — как и, например, стоицизм, ницшеанство или сюрреализм. Отсюда проистекает и специфическая задача автора книги, дополняющая изложение фактов: показать, как его жизнь соответствовала его учению — и соответствовала ли вообще. В этой задаче она прекрасно отдает себе отчет:

«Жирар в общем и целом жил по принципам, которые проповедовал, и, практикуя их, постепенно совершенствовался. Я знаю по собственным наблюдениям, каким колоссальным чувством собственного достоинства он обладал, какой примечательно безмятежной, исполненной взаимной преданности была его супружеская жизнь, как он был трудолюбив, как верен друзьям... с какой неизменной учтивостью общался с новыми знакомыми».

Но что именно «проповедовал» Жирар? В одном слове — смирение: поскольку люди, по его концепции, копируют желания других, к насилию их ведет идея своей самодостаточности как субъектов — то есть гордыня. «Его исследование, заявляет Хэвен, — приглашение к тому, чтобы вы подожгли стул, на котором сидите». Поэтому для нее важно, что в самом философе этой гордыни не было: она постоянно пишет о его скромности, доброте и открытости, а в интервью говорит, что «он никогда не строил из себя Великого Человека». Эта задача биографии — неочевидная, без нее можно было обойтись и ее нужно учитывать при чтении.

Однако если миметическая теория — философия для жизни, то и вытекать она также должна из жизни: читая о борьбе братьев-врагов или козлах отпущения, невозможно поверить, что все эти образы философ почерпнул исключительно из других текстов. И в этом плане биографические данные о нем бесценны, поскольку позволяют посмотреть «за завесу» написанного и увидеть его прототип. Претендентов на эту роль, однако же, оказывается сразу несколько.

Одним из несомненных реальных источников жираровских идей было освобождение Парижа в августе 1944-го. Французы испытывали неясный стыд от того, что сдались немцам слишком легко и жили почти что как прежде — и стоило Шарлю де Голлю прокричать «Париж разоренный, сломленный, умученный», как в стране начался сущий ад, и подозреваемых в сотрудничестве с немцами расстреляли без суда и следствия. По всей стране более 20 тысяч женщин, обвиненных в сексуальной связи с оккупантами, подверглись ужасному ритуалу: им брили голову, их раздевали и с бранью прогоняли через весь город. На дошедших до нас фотографиях — всегда одна и та же картина: в центре — несчастная «стриженая», часто с ребенком, а вокруг нее — гогочущая толпа. Это зрелище производит сильное впечатление даже на нас — и можно представить, какое влияние оно должно было оказать на 21-летнего Жирара.

В этой сцене нам является не только «козел отпущения», но и эффект неразличимости — ведь было совершенно неясно, кого можно считать коллаборационистом, а кого нет, и понятие горизонтальной коллаборации эту путаницу только усугубляло. В ее сети тогда угодили и многие именитые интеллектуалы — например, Жан-Поль Сартр, который в своей статье «Кто такой коллаборационист?» (1945) пытается вывести «сущность» потенциального коллаборациониста и пишет, что в нем есть нечто женственное или гомосексуальное (выражаясь менее академическим языком, «бабье» и «педиковатое» — так понятнее). Проблема, однако же, заключалась именно в том, что никакой такой природы не было и не могло быть.

Другая гипотеза об истоках «Le système-Girard» основана на странном рассказе Жан-Мишеля Угурляна, психиатра и соавтора «Вещей, сокрытых от создания мира», что во время пребывания на американском Юге, в Индиане, Жирар наблюдал линчевание. «Когда я говорю о козлах отпущения, я, черт возьми, знаю, о чем говорю», — пересказывает его слова Угурлян. Жирар якобы упомянул об этом лишь вскользь и потом от своих слов отказался — да и сама Хэвен не нашла в то время прецедентов расправы. Здесь возникает и еще более мрачный вопрос: дело в том, что, согласно идее философа, линчевание нельзя «видеть» издалека, от этой насильственной заразы никуда не укроешься: в нем можно только участвовать, хотя бы молчанием и бездействием. Позже свой рассказ поставил под сомнение и сам Угурлян, так что этот вопрос, вероятно, навсегда останется для нас тайной.

Наконец, если раньше о знаменитом «обращении» Жирара в конце 50-х годов мы знали лишь то, что во время написания «Лжи романтизма» он вернулся к католичеству — вере своей матери — то биография проясняет, в чем оно состояло: это обращение было не только религиозным, но и интеллектуальным, когда перед автором в один миг предстали все его будущие идеи — оставалось их записать. Это произошло на рубеже 1958 и 1959 годов. Ему было 35, он тратил по два часа на дорогу в универ и читал романы.

«Осенью 1958 года я работал над книгой о романе — над двенадцатой и последней главой, озаглавленной „Концовка”. Я думал об аналогиях между религиозным опытом и опытом прозаика, обнаружившего, что он все время лгал, лгал в интересах своего „Я”, а это „Я” в действительности складывается из тысячи неправд и больше ничего, скопившихся за долгий срок».

После этого его в течение нескольких месяцев посещали «околомистические видения», а сам он купался в экстазах. Заключительная глава была полностью переписана им в духе этого откровения, но за ним последовало второе — у философа заподозрили меланому. «По этой причине мое интеллектуальное обращение — а я по ходу дела чувствовал себя очень уютно, даже нежился — совершенно изменилось. Я невольно воспринял рак и тот период напряженного беспокойства как предостережение и своего рода искупление, и теперь это обращение превратилось во что-то воистину серьезное, и эстетическое сменилось в нем религиозным». Меланома не подтвердилась — но Жирар все равно пошел на исповедь, стал регулярно посещать мессу и даже «переженился» с супругой (хотя ей не нравилось, что он это так называет). И признаться, в конце концов болезнь и страх смерти — самый банальный повод для религиозного обращения, какой только можно себе представить, и кажется, что случаи Декарта, Паскаля или Вейль, с которыми Жирара сравнивает Хэвен, заслуживают несколько большего уважения.

Нужно учитывать, что обращение философа — не просто его «личное дело», а событие, определившее всю его мысль и, в частности, всю его эпистемологию: поскольку такой опыт лежит в основе познания, он требуется от читателя. Хэвен не зря подробно останавливается на докладе Жирара «Тиресий и Критик» (1966), в котором тот впервые, еще до «Насилия и священного», обращается к опыту Эдипа: герой трагедии постигает истину не объективно, а субъективно, ибо это прежде всего истина о нем самом, которая переворачивает всю его жизнь. Позже, после «открытия» собственно насилия, сакрального и козла отпущения, идея несколько преобразится, но суть ее будет прежней: «Существует ли какое-то иное самопознание, кроме познания себя в качестве гонителя?» — спрашивает его в интервью 2001 года Мария-Стелла Барбери, на что получает категоричный ответ: «Без сомнения, нет». В итоге же в «Завершить Клаузевица» Жирар говорит, что обращение человечества и отказ от насилия — единственный шанс спасти мир. Поэтому переоценить биографическое свидетельство тут невозможно.

Однако интеллектуальная биография обычно призвана не только задать фрейм общего понимания, но и дать исследователям конкретные данные и ориентиры — и с этим здесь все в порядке. В книге очень корректно, как мне кажется, обозначены основные труды мыслителя и, соответственно, даны этапы развития его мысли: это «Ложь романтизма и правда романа», «Насилие и священное», «Вещи, сокрытые от создания мира» и «Завершить Клаузевица». До сих пор с этим четким и единственно возможным делением зачастую возникали проблемы, так что излишнее внимание уделялось таким очевидно вторичным текстам, как «Козел отпущения» или «Я вижу Сатану, падающего, как молния». В другом месте Синтия Хэвен обращает внимание на одну из важнейших революций в жираровской мысли — изменение трактовки жертвоприношения под влиянием австрийского богослова Раймунда Швагера: если в «Вещах, сокрытых» он еретичествовал, выдумывал «нежертвенную» интерпретацию христианства и ругал Послание к евреям, то примерно с 90-х и в «Завершить Клаузевица» стал говорить, что архаическое и христианское жертвоприношение различаются между собой как принесение в жертву другого и самопожертвование и что он сделал из Послания к евреям «козла отпущения» среди книг Нового Завета. Учитывая, сколь часто эту историю не учитывают и продолжают говорить о «нежертвенном» жираровском христианстве, проговорить ее было необходимо.

Очень нужным видится также сравнение Жирара с Жоржем Батаем — его «темным двойником», который весьма схожим образом ставил жертвоприношение во главу угла в отношении равно общества и субъекта. Несмотря на то, что первый был примерным верующим и семьянином, а второй сочинял порно и бился в экстазах под зонтиком (это не шутка), оба сходятся на идее самопожертвования. Правда, Хэвен бросает это сравнение слишком быстро, но то, что она обращается к нему в принципе, уже не может не радовать.

В «Эволюции желания» есть ряд и других существенных деталей: так, мы узнаем, что «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейма автор прочел уже после написания «Насилия и священного», что делает поиски в этой работе дюркгеймовских влияний заведомо бессмысленными. Литературоведы могут заинтересоваться его влиянием на Кундеру и Кутзее, а историки — тем, что по Жирару учились противостоять насилию антикоммунисты в Польше и Чехии. Наконец, в биографии попросту много прекрасно рассказанных историй: про его страсть к «пранкам» во время учебы в лицее, за которую он был оттуда отчислен; трогательную ненависть к парижскому общежитию Национальной школы хартий; как его чуть не поймала с двумя паспортами полиция в период оккупации; как ему хотелось залезть под стол от стыда за дурацкие выходки Жака Лакана во время исторической конференции 1966 года в Балтиморе; как Жан-Мишель Угурлян неожиданно нагрянул к нему в Нью-Йорк, где надеялся его найти — и не нашел, поскольку университет Нью-Йорка оказался совсем в другом месте; про его счастливый брак и тихую смерть в глубокой и уже не совсем ясной старости.

В конце концов, книга неплохо написана, с выдумкой переведена и формирует образ философа — в чем-то идеализированный, но в другом — очень свежий. Например, когда Жирара не выставляют сторонником жертвоприношений (из-за тона «Насилия и священного»), его выставляют моралистом: он-де хотел убедить человечество оставить свое насилие, встать на путь истинный и вообще пойти слушать старую тридентскую мессу. Однако же в беседах с Синтией Хэвен он часто высказывался совсем в ином духе — пожалуй, разумном, но близком к пораженчеству и даже «отчаянию о человеке». Вот примечательный разговор:

«Итак, в свете того долгого апокалипсиса, который мы, по вашим словам, переживаем, что бы вы посоветовали?

— Что вы имеете в виду под этим „что я посоветую”?

Что нам делать?

— Ничего.

Мы просто должны его пересидеть?

— Мы просто должны его пересидеть. Да».

И после этого несколько раз повторяет: «Ну-у, во всяком случае... об этом печется Господь. Да. Да». Хотя эти слова были сказаны философом уже в очень почтенной старости, хочется верить, что это не деменция, а нечто большее: «слишком человеческая» слабость, усталость и трезвость.

До сих пор я еще не сказал о книге ни одного слова критики, и критиковать ее почти не за что. Но «Эволюция желания» — биография почти прижизненная, написанная близким к мыслителю человеком на основании их личных бесед. Поэтому ей недостает не то чтобы объективности, но дистанции. Судьба Жирара оказывается почти лишена «темных пятен», а сам он напоминает живую икону: мы постоянно читаем о его достоинствах и ни слова не слышим о его недостатках — которые, вероятно, могли бы внести в его образ что-то парадоксальное. Единственное, о чем нам рассказывают — о его детской страсти к розыгрышам, простительном юношеском увлечении «тусовками и тачками», да еще о мнении некоторых коллег, что он слишком уж доминирует над людьми и пространством. В интервью Жирар признавался, что «весьма миметичен» и пишет только о том, что пережил сам, — но темная сторона миметического желания будто бы совершенно обошла его стороной.

Между тем мы о многом не знаем. Рискуя пересказывать слухи и сплетни (но разве рассказ Угурляна о линчевании не слух и не сплетня?), я должен признаться, что мне кажутся вполне правдоподобными истории, услышанные от знакомых с ним людей, о жестоких экспериментах, которые он ставил порой над людьми: то сообщал всем о своем романе с какой-то женщиной, с которой у него романа никогда не было, то вместе со студентом-стажером отправлял в место его назначения письмо с критикой вместо рекомендаций. В конце концов, эти истории хорошо согласуются и с пресловутыми «пранками», и с частыми жалобами на скучную университетскую жизнь и среду, в которой ему явно было тесно. Помимо этого, лично меня обеспокоили его отношения с женой, которая переезжала за ним туда и обратно, воспитывала его детей и обеспечивала ему семейный уют, пока он пестовал свой «гений». Когда же та вдруг пожаловалась ему на послеродовую депрессию, Жирар повел ее к своей старой парижской общаге и сообщил, что «вот тут-то и была настоящая депрессия». Да, конечно, все это просто «традиционная семья», но послевкусие неприятное — хотя образ философа и становится благодаря ему чуть богаче.

И все же — лучшей биографии Жирара трудно было и желать. Она сослужит прекрасную службу равно как его последователям, так и исследователям и заслуживает всяческих рекомендаций.

Текст представляет собой переработанную версию рецензии на оригинальное издание книги, изначально опубликованной в журнале «Государство, религия, церковь в России и за рубежом». Автор приносит благодарность редакции за разрешение использовать исходную версию статьи для данной публикации.