Заслуженно забытые книги

«Тля» Ивана Шевцова как удобный пасквиль

Машков, Еременко и Окунев — художники-реалисты. Они патриоты, они любят Репина, Шишкина, Верещагина, они пишут родной пейзаж, сражения с фашистской сволочью, прием в партию колхозников, деревенскую агрономшу. Просто, понятно, для народа. Барселонский и Юлин — художники-формалисты. Они космополиты, любят Сезанна и прочих иностранцев. Они тоже пишут пейзажи, сражения с фашистской сволочью и сцены колхозного быта, но делают это без уважения. Не то, не так, не для народа.

Картины Машкова, Еременко и Окунева любят миллионы советских граждан. Едва новая картина появляется на выставке, как немедленно следует шквал писем и звонков от рабочих и колхозников. Барселонского и Юлина любят критики — Винокуров и Иванов-Петренко. Едва новая картина появляется на выставке, как немедленно появляются восторженные публикации в профильных изданиях и хвалебные статьи в энциклопедиях. Мнение народа не принципиально. Про реалистов критики Винокуров и Иванов-Петренко или вообще ничего не пишут, или поливают их помоями. Машков, Еременко и Окунев как сироты: у них нет влиятельных друзей, за них некому заступиться. «Почему винокуровы хотят увести наше искусство от жизни народа? Почему? – Еременко начинал горячиться. — Народа они не знают, не понимают, не любят. Чего же ты удивляешься?» Действительно, чему тут удивляться.

Но правда восторжествует. Прозападные формалисты будут повержены, честные реалисты победят. «Сейчас в Манеже выставку посетили руководители партии и правительства. <…> Досталось формалистам и абстракционистам. <…> Как-то по-новому, свежо прозвучали там слова Владимира Ильича о том, что искусство принадлежит народу, что оно должно быть понятно широким массам». Хэппи-энд, занавес. Добро победило, хоть и с потерями.

Национальность неправильных художников в романе ни разу не указана, как, впрочем, и происхождение правильных. Но все как-то догадались, что хорошие тут русские, а плохие — евреи. Про плохих периодически отмечается, что они чернявые, приехали с юго-запада, Киева, Одессы, Молдавии, далеки от народа, не понимают его и не хотят понять. Хорошие прошли войну. Плохие отсиделись в Ташкенте. Им Сезанн ближе Шишкина. Не дай бог они откроют в Москве музей своего мерзкого западного искусства. Иван Шевцов потом в интервью и статьях все время напоминал, что у него есть положительный персонаж еврейской национальности, — не пытайтесь, мол, обвинять в антисемитизме. Но даже допустив существование хорошего еврея, скульптора-реалиста Канцеля, Шевцов все-таки не смог долго с ним мириться. В самом начале романа хорошего еврея насмерть сбивает машина.

И, конечно же, живопись тут лишь метафора. Судя по тексту, с ее историей Шевцов знаком крайне поверхностно, герои в принципиальных спорах оперируют максимум десятком фамилий великих художников. За антинародное искусство вообще почти все время приходится отдуваться Сезанну. Да и не в них дело. Главный злодей романа, художник Лев Барселонский, который когда-то жил в Европе, потом вернулся в СССР и теперь изредка радует критиков своей новой работой, — это, конечно же, писатель Илья Эренбург, главный космополит Советского Союза и враг каждого честного советского патриота. Такого, как Иван Шевцов.

Роман вышел в 1964 году и вызвал нечеловеческий скандал. Его восприняли как страшный антисемитский и антиинтеллигентский памфлет. Книга и ее автор почти сразу превратились в легенду. Из тех, что рассказывают ночью перед костром, чтобы всех напугать. Наверное, в первую очередь в «Тле» шокировали две вещи: во-первых, искренняя, ничем не замутненная ненависть автора к антагонистам — евреям, космополитам, западникам. Во-вторых, стройная конспирологическая картина мира, в которой евреи, космополиты и западники — «здесь власть», именно они решают, какой художник хороший, а какой плохой, кого будут выставлять, а кого не будут. Они все под себя подмяли, а еще они подсовывают честным русским людям «еврейских жен». Был хороший русский художник Пчелкин, но женился на «чернявой Линочке» и пропал. Поддерживает западников и формалистов. Шевцов вообще внес важный вклад в миф о «кремлевских женах». Это такая сложная концепция мира, согласно которой у большинства советских (а иногда и постсоветских) руководителей жены еврейки, и с их помощью всемирный сионизм тайно управляет страной.

Надо ли говорить, что роман «Тля» плох в первую очередь не подозрениями и обвинениями, а тем что зануден и монотонен. Немногочисленные сюжетные ходы повторяются раз за разом. Хорошие герои рисуют картины и думают, как бы победить плохих. Плохие думают, как уничтожить хороших. Колеблющиеся герои колеблются. Очередная выставка — и новый триумф хороших у публики. 1:0. Плохие отыгрываются в профильной прессе. 1:1. Девушка Люся, в которую влюблены хороший Машков и плохой Юлин, объявляет о помолвке со вторым. 2:1. Но она все-таки сомневается. 2:2. Снова ничья. Даже идеологический близкий Ивану Шевцову главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко в некрологе не мог не отметить, что «Тле» не хватает «художественного дыхания».

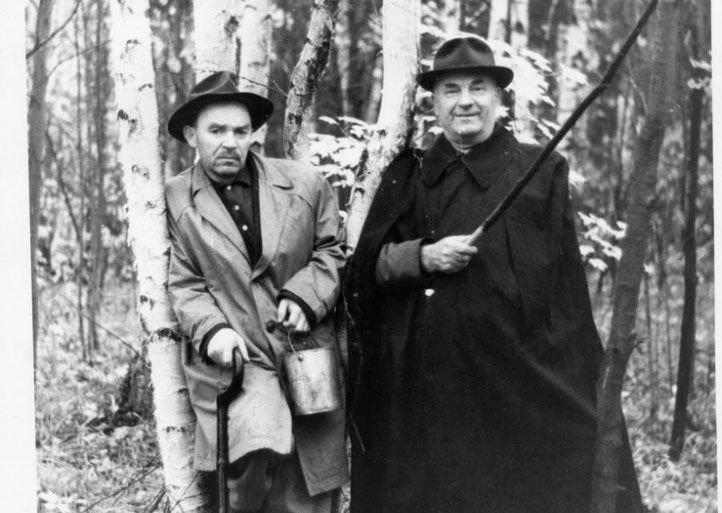

Слева направо: Иван Шевцов и директор издательства «Московский рабочий» Николай Еселев

© ivandrozdov.ru

Что же до автора, то его биография гораздо интереснее его же прозы. Итак, бывший пограничник и бывший фронтовой разведчик Шевцов после войны работал корреспондентом «Красной звезды» и пробовал себя в литературе. «Тля» была написана в конце 1940-х — начале 1950-х, когда советское государство и коммунистическая партия начали бороться с космополитизмом вообще и евреями в частности. Но тогда роман, несмотря на полное соответствие духу, до печати не допустили. Сам Шевцов пишет, что «идеологический ветер подул в другую сторону». Так или иначе, книга вышла лишь в 1964 году, после того как Хрущев начал войну с абстрактным искусством.

Но, как оказалось, ветры дуют все еще не туда. «Тлю» начали критиковать все подряд — от европейских коммунистов до советских литературоведов. В романе увидели донос на евреев и интеллигентов. Андрей Синявский (до его ареста остается примерно год) в «Новом мире» писал, что «Тля» граничит с «уличным скандалом, трамвайной перебранкой, квартирной склокой». И ответил— вполне в духе времени — почти доносом: «Ослепленный ненавистью к людям, которые, по его понятию, очерняют действительность, снижают уровень советского искусства, автор настолько увлекся и сгустил краски, что — по всей вероятности, невольно, сам того не делая, — выступил в роли очернителя нашей жизни и культуры. Уголовные типы, дельцы, прохвосты, составляют в романе „Тля” мощную организацию, этакую всесильную мафию, гласно или негласно управляющую эстетической жизнью страны».

Потом были еще рецензии, Шевцова уволили из журнала «Москва», его не принимали в Союз писателей. Благосклонные к Шевцову биографы называют это травлей, но, есть смутное подозрение, что писателям-диссидентам, на которых обрушивалась вся мощь советской государственной машины, было похуже. Ну то есть самое смешное, что судьба Шевцова после «Тли» могла лишь укрепить его в конспирологических подозрениях.

С чем же можно сравнить «Тлю» с ее стройной версией о глобальном заговоре? Например, с повестью литературных и идеологических антагонистов Шевцова братьев Стругацких «Миллиард лет до конца света». Гениальные ученые стоят на пороге великих открытий, но в последний момент им что-то начинает мешать. То приятное, то неприятное, то девушки, то милиция. Герои начинают искать причину столь подозрительного стечения обстоятельств и приходят к выводу, что это сама природа борется за равновесие и мешает им. Впрочем, в советское время диссидентствующий читатель делал свои выводы. И считал, что «природа» — это лишь метафора, а на самом деле речь идет о всесильном КГБ.

Или вот пример из другой страны и другой литературы. В романе современного польского писателя Ежи Сосновского «Апокриф Аглаи» гениальный пианист должен выиграть важнейший конкурс, но в последний момент он встречает девушку небывалой красоты и запредельной сексуальности. Которая соблазняет его, которая потрясающая любовница и идеальная подруга. Которая предлагает ему себя, свою квартиру, свою любовь и даже свою зарплату. И вот пианист проиграл конкурс, забросил музыку и живет у девушки на правах комнатной собачки. Так в чем же дело? А в том, что это спецслужбы тестировали биоробота, которого потом можно будет подсылать к польским политикам, чтобы отвлекать их от важных польских дел. Но для начала, для пробы, пусть разрушит жизнь и карьеру гениальному пианисту. Но кто же эти коварные злодеи, которые хотят разрушить Польшу? Несложно догадаться. Конечно же, русские с их достижениями в биоробототехнике. Конспирологическая картина мира в каждой стране своя. Только Сосновский над ней издевается. А в «Тле» все дьявольски серьезно.

Иван Шевцов прожил долго, он умер в 2013 году, успев увидеть два переиздания своего романа уже в постсоветское время. Впрочем, не то чтобы о «Тле» так часто вспоминают. Беглый поиск в интернете показывает, что больше всего упоминаний о книге Шевцова у условно-либеральных авторов, нежели у условно-патриотических. Для первых — «Тля» стала идеальным образцом пасквиля, причем столь плохо написанного, столь нелепого, что с ним приятно и легко бороться. Для вторых — поучительным примером, что не стоит бежать впереди паровоза. Государство само решает, с кем и когда ему воевать, добровольные порывы не приветствуются. Доносчику всегда достается первый кнут.