Освальд Шпенглер. История и политика. Избранные сочинения. СПб.: Владимир Даль, 2020. Перевод с немецкого Максима Медоварова, Андрея Радченко. Cодержание

Прошло чуть более ста лет после выхода в свет первого тома главного труда Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918). «Самое броское заглавие века», по выражению Карена Свасьяна, оказалось и самым спорным. Правильно ли ополчился Шпенглер на классическую схему «Древний мир — Средние века — Новое время», действительно ли концом всякой живой культуры является «бездушная», мертвящая цивилизация, что будет с «Западом», к которому так или иначе сегодня принадлежим все мы? Он замахнулся на слишком многое и слишком многое представлял очевидным. Так научные труды не пишут, но Шпенглер и не претендовал на научность. Он претендовал на судьбу.

Прошло чуть более ста лет после выхода в свет первого тома главного труда Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918). «Самое броское заглавие века», по выражению Карена Свасьяна, оказалось и самым спорным. Правильно ли ополчился Шпенглер на классическую схему «Древний мир — Средние века — Новое время», действительно ли концом всякой живой культуры является «бездушная», мертвящая цивилизация, что будет с «Западом», к которому так или иначе сегодня принадлежим все мы? Он замахнулся на слишком многое и слишком многое представлял очевидным. Так научные труды не пишут, но Шпенглер и не претендовал на научность. Он претендовал на судьбу.

Несомненно, он повлиял на многих историософов, от Тойнби до Хантингтона, конечно, его издевательски критиковали или просто игнорировали как дилетанта и мечтателя. Да и кем еще был этот гимназический учитель, автодидакт, проваливший защиту диссертации, математик, начитавшийся Гёте и Ницше и вздумавший поучать специалистов, что «об истории нужно писать стихи»? Не по ведомству ли чистого искусства стоит числить и его реквием Западу? Если только он не говорит, подобно платоновскому мифу об Атлантиде, что-то сверх. Что-то, чего мы не видим, поскольку до сих пор сидим, как мыши, внутри.

Столетие «Заката Европы» наложилось на множащиеся страхи. Глобальный мир зашевелился, сбрасывая с себя фукуямовское покрывало. Кризисы, терроризм, пандемия требуют не академического поиска причин и закономерностей, но экзистенциальных способов обживания, одомашнивания, сращения. Шпенглера снова читают. Пожалуй, не так, как читали в двадцатые — тридцатые, загипнотизированные грядущей войной, но и не так, как в восьмидесятые — девяностые, преисполненные оптимизма от «победы демократии». Еще нельзя сказать, что «оптимизм — это трусость», но уже не повернется язык назвать его здравомыслием.

Еще ведь вопрос, как читать Шпенглера? Шпенглер — мыслитель неудобный, непривычный, неполиткорректный. Человек для него хищник, жизнь — война, демократия — это власть стада, «равные права противоестественны», а будущее — за «цветными народами», которые «поднимают меч там и тогда, где и когда мы складываем наш». Он не уставал обличать современную массовую культуру, которая целиком укладывается в латинскую формулу panem et circenses («хлеба и зрелищ»), одним из первых заговорил о «диктатуре общественного мнения» и проницательно распознал в советском строе возвращение азиатского деспотизма, лишь формально прикрытого марксистскими лозунгами. Превозносил культ вождя и расы, но Гитлера не принял (насмешливо советовал «нордической» верхушке глянуть на себя в зеркало), а нацистскую расологию объявил «зоологией». В качестве идеала предложил «прусский стиль» — «гордую и скромную бедность, молчаливое выполнение долга, самоотречение во имя цели или убеждения, величие в покорности судьбе, верность, честь, ответственность». Никогда не был женат, жил в одиночестве, страдал, подобно своему кумиру Ницше, от сильных головных болей, собирал книги и восточное оружие, и писал, писал новую эпохальную книгу, новый «Закат», оставшийся, увы, в разрозненных рукописях.

Конечно, «на Западе» практически все наследие Шпенглера изучено и издано. Теперь там даже настало время призов. Вот, например, Шпенглеровское общество с 2018 года вручает премию имени Освальда Шпенглера за «вклад в изучение истории человечества, эволюции человека и состояния нашей цивилизации». Первым лауреатом стал небезызвестный Мишель Уэльбек, следующим — совсем недавно, в ноябре этого года — австриец Вальтер Шайдель, автор книги «Великий уравнитель» (2017), посвященной насилию и неравенству в человеческой истории. В России рецепция идей Шпенглера находится пока на этапе переводов. Кроме «Заката Европы», существующего уже в трех вариантах, русский читатель знаком с такими важными произведениями, как «Пруссачество и социализм», «Человек и техника», «Воссоздание Германского рейха» и «Годы решений». Рецензируемый сборник «История и политика» закрывает лакуны по части многих малых сочинений и прокладывает мостик к позднему Шпенглеру, автору таких неоконченных трудов, как «Пра-вопросы», «Ранняя эпоха всемирной истории» и «Я завидую каждому, кто живет». Все они есть в планах русских издателей, и можно только пожелать последним непреклонной воли к осуществлению задуманного.

Известно, что Шпенглер с детства мечтал о «большой книге». В десятилетнем возрасте он придумал себе «империю» — вплоть до карт, хронологии, законов и планов зданий; позже поиски формы вылились в попытку написать серию исторических драм и новелл и даже роман об «умирающем искусстве». Из всего этого был опубликован единственный рассказ — «Победитель», о художнике, погибшем в русско-японскую войну, — рассказ, который теперь можно прочесть и на русском. Но он, как и пресловутая диссертация о Гераклите, тоже включенная в состав сборника и представляющая собой довольно прямолинейную попытку толкования «темного философа» через «энергетическую теорию Маха и Оствальда», имеет, пожалуй, лишь антикварный интерес; куда более значимы статьи и выступления Шпенглера начиная с 1924 года, то есть после «Заката Европы».

Известно, что Шпенглер с детства мечтал о «большой книге». В десятилетнем возрасте он придумал себе «империю» — вплоть до карт, хронологии, законов и планов зданий; позже поиски формы вылились в попытку написать серию исторических драм и новелл и даже роман об «умирающем искусстве». Из всего этого был опубликован единственный рассказ — «Победитель», о художнике, погибшем в русско-японскую войну, — рассказ, который теперь можно прочесть и на русском. Но он, как и пресловутая диссертация о Гераклите, тоже включенная в состав сборника и представляющая собой довольно прямолинейную попытку толкования «темного философа» через «энергетическую теорию Маха и Оствальда», имеет, пожалуй, лишь антикварный интерес; куда более значимы статьи и выступления Шпенглера начиная с 1924 года, то есть после «Заката Европы».

Здесь Шпенглер примеряет на себя гиматий античного мудреца — учителя жизни и диагноста эпохи. Вот он держит речь перед студентами, призывая молодежь «воспитывать себя как материал для великого вождя», вот читает промышленникам доклад об «отношениях между мировой экономикой и мировой политикой», напоминая о важнейшей роли крупных залежей угля в становлении ведущих стран мира, вот ставит ни много ни мало задачи перед дворянством (города Бреслау, но фактически — всей Германии), приводя в пример английское высшее общество и его политический опыт. И даже отвечает телеграммой на кантианский вопрос из Америки «Возможен ли мир во всем мире?» — отвечает отнюдь не по-кантиански, в своем не терпящем возражений стиле, ибо: «Я вижу дальше, чем другие».

Наибольший интерес, безусловно, вызывает «историческая» часть сборника. Часто критиковали то представление Шпенглера, согласно которому высокие культуры появляются спонтанно, «внезапно», подобно растению, если пользоваться аналогией самого автора, пробившемуся из почвы. Ворчание Шпенглера по поводу того, что с него требуют каузальность там, где идет речь о «не поддающейся описанию внутренней достоверности», не возымело эффекта: требовалось объясниться. И вот, по сути, все свое последнее десятилетие (а умер он в 1936-м) Шпенглер работает над объяснением. Основная часть этой работы осталась в рукописях; но кое-что было опубликовано при жизни. Опубликованное и составило (за исключением «Человека и техники») примерно половину сборника «История и политика»: статьи «Возраст американских культур», «Боевая колесница и ее влияние на ход всемирной истории» и большая неоконченная вещь под названием «К всемирной истории второго дохристианского тысячелетия», задуманная в десяти частях, но реализованная только в двух.

Многие называют совокупность всех этих текстов третьим (или нулевым) томом «Заката Европы» — но теперь вернее было бы говорить о рассвете целого мира. Нет, Шпенглер не отходит от стволовых линий своего главного труда: противопоставление культуры-«растения» и цивилизации-«костюма» по-прежнему задает тон, а вместе с ними сплетаются в ДНК «Заката» и прочие «первоформы»: «тоска — страх», «становление — ставшесть», «время — пространство», «переживание — познание», «история — природа», «гештальт — закон», «физиогномика — систематика», «судьба— каузальность». Иной оказывается оптика взгляда: культуры наконец обзаводятся корнями и родственными связями — и вместо отдельных деревьев проступает лес.

Второе тысячелетие до н. э. Шпенглер считает «решающим в судьбе всемирно-исторического человека». Это было время расцвета и краха великих «игроков» бронзового века: Крита, Микен, Ассирии, хеттов, Нового царства в Египте, а также распространения по Евразии индоевропейских племен. Но теперь Шпенглера интересует не то, что разделяет эти культуры, а то, что сближает. Исследуя, по своему обыкновению, самые разные культурные проявления: орнамент, способы погребения, оружие, архитектуру, он выделяет три глобальных типа мировоззрений: «южное», «северное» и «западное». Меньше всего внимания он уделяет первому: этот тип характеризуется животным витализмом и свойственен пассивному населению южноазиатских регионов. А вот противостояние Севера и Запада составляет нерв всей последующей истории. Запад — уже не совсем тот Запад, что был в «Закате». Теперь это и Древний Египет, и мегалитическая Европа, и христианская (в терминах Шпенглера, «магическая») цивилизация — все то, что одержимо жизнью после смерти, личным бессмертием, культом кормления умерших, словом, потусторонним миром, по сравнению с которым посюсторонний есть лишь случайное, временное и малоценное пристанище.

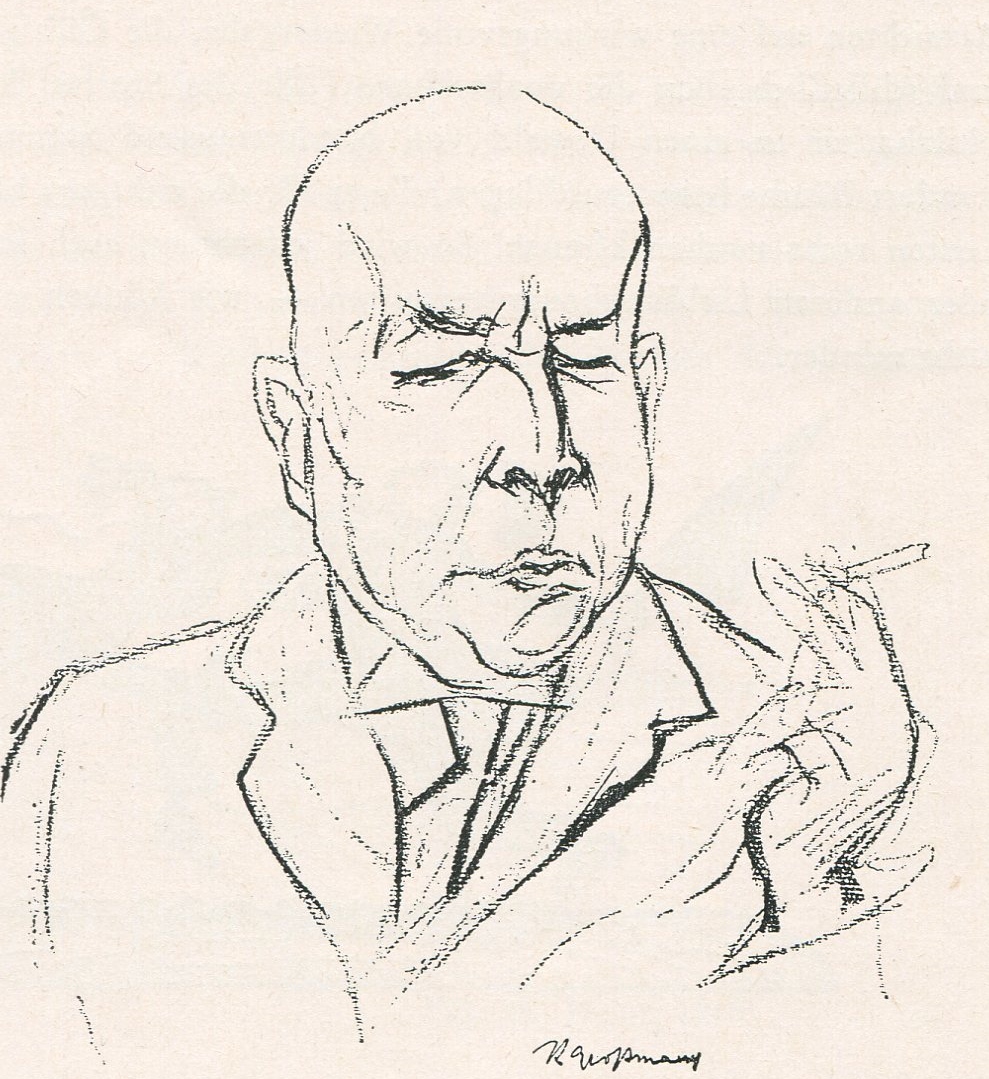

Освальд Шпенглер. Рисунок Рудольфа Гросмана, 1922 год

Освальд Шпенглер. Рисунок Рудольфа Гросмана, 1922 год

Напротив, Север становится общим наименованием для тех культур (или лучше сказать, настроений?), для которых впервые именно посюсторонняя жизнь открывается как загадка, вызов, пространство поисков смысла. Здесь становятся важными прежде всего поступки, деяния и заслуженная ими слава. Бессмертия жаждут не «за гробом», а в «крови сыновей и памяти потомков». Гробница устраивается как памятник, а не дом мертвеца. Именно с северным мировоззрением Шпенглер связывает феномены религиозного индивидуализма, внутренней свободы, героической борьбы с судьбой, которые он теперь приписывает сразу всем «высоким культурам античности, Индии и Китая». Так Шпенглер вплотную (и за 14 лет до «Смысла и назначения истории») подбирается к осевому прорыву Карла Ясперса, когда «возникло все, что нам понятно и близко». Конечно, это мировоззрение близко и самому Шпенглеру. Собственно, его он и назвал «прусским стилем».

Безусловно, сегодня есть в чем возразить Шпенглеру. Продолжая оставаться приверженцем внезапных изменений, сторонником своего рода культурного катастрофизма, он лихим фоменковским жестом спрессовывает эпохи и тысячелетия. Так, он считает, что «люди стали способны говорить и выражать свои мысли вслух» лишь с V тысячелетия до нашей эры. Только тогда и именно поэтому оказалось возможным коллективное творчество, выразившееся в мегалитических постройках, создании поселений и государств. До этого одинокий человек бродил, ни в ком не нуждаясь, «гнездясь наподобие хищной птицы», «ревниво оберегая собственную власть и добычу». Поистине, как писал тот же Свасьян, «Шпенглер спроецировал на историю опыт собственного одиночества»! Но было бы слишком легко, осудив, отмахнуться.

Спустя несколько десятилетий после Шпенглера историю пишут совершенно иначе. Избегают смелых обобщений и далеко идущих выводов, с осторожностью обсуждают причины, выбирая в основном экономические и природные, да и те не решаясь предпочесть. Закапываются в факты, подтвержденные достоверными свидетельствами, а за неимением оных — оставляют белые пятна, внимательно следя, не появилась ли там «разоблачающая» надпись «Hic sunt leones» («Здесь водятся львы»). В результате при чтении современной исторической книжки кажется, что мы знаем меньше, чем за век до нас. Конечно, это «знание» разное. Можно только приветствовать идеалы строгой научной верификации. Но не следует забывать, что есть и иные, подспудные, факторы: общественное мнение, идеологическая ангажированность, позитивистский Zeitgeist. Реально ли исключить их влияние? Или прав Люсьен Февр, сказавший: «Нет истории, есть историки»? Раз так, тем более нужны львы. Такие, кто способен строить дерзкие теории и мыслить тысячелетиями, проникать в душу древних народов и уметь классифицировать не только черепки, но и символы. Такие, кто не боится ошибиться и устареть, быть критикуемым и пренебрегаемым. Наконец, такие — и это самое главное, — кто влюблен в историю настолько, что своей страстью оживляет ее, из каменной превращая в наделенную душой и духом, и заражает этой страстью идущих следом. Короче, такие, как Шпенглер.