Я видел двух волков: книги недели

Что спрашивать в книжных

Человеческая биография короля провокаторов, записки о России накануне Наполеоновских войн и научные заметки о строении ангелов: в конце рабочей недели редакторы «Горького» рассказывают о самых интересных книжных новинках.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Дьердь Лукач и его «московский круг»: Дьердь Лукач, Игорь Сац, Елена Усиевич и Михаил Лифшиц в переписке. СПб.: Владимир Даль, 2025. Сост. А. С. Лагурев, А. П. Ботвин; коммент. А. П. Ботвина, А. С. Стыкалина, В. Г. Арсланова; предисл. А. С. Лагурева; послесл. В. Г. Арсланова

Неправдоподобно масштабный проект по публикации наследия Георга Лукача и Михаила Лифшица продолжается: очередной том составила переписка венгерского философа с советским коллегой, а также с гораздо менее известными широкой публике Игорем Сацем и Еленой Усиевич — представителями так называемого течения 1930-х годов, авторов круга журнала «Литературный критик». Чтение это довольно специфическое: переписка охватывает непростой период от Второй мировой и до событий в Венгрии 1956 года, когда даже самому правоверному советскому марксисту, а именно ими были все герои книги, могло в любой момент прийтись несладко в общем-то из-за чего угодно. И тем не менее, разделенные солидными расстояниями, они продолжали поддерживать ученый, дружеский и в высшей степени идеалистический разговор, хотя речь в нем шла о неизбежной повсеместной победе самого верного из всех учений. С одной стороны, все это невольно воспринимается сегодня в несколько ироническом ключе, поскольку мы-то хорошо знаем, какой предел был положен подобному коммунистическому пылу, а с другой — добавляет красок в картину интеллектуальной жизни СССР, среди действующих лиц которой встречались очень витальные и своеобразные персонажи, как к ним ни относись. Книга великолепно откомментирована коллективом исследователей, потративших на работу немало времени и сил.

«[Е. Усиевич — Г. и Д. Лукачам; без даты]

[Вероятно, судя по событиям с Г. Александровым и И. Сталиным — первые, после января, месяцы 1947 г.]

Дорогие Гертруд и Юрий!

Ну наконец-то у меня есть самая верная оказия, какую только можно вообразить, потому что даже с вашим сыном я не хотела писать все как есть, не желая его смущать. Впрочем, я думаю, Вы догадываетесь по газетам, до какой степени неважно обстоят дела. Но все-таки хочется поделиться. Они так быстро ухудшаются (разумеется, в идеологическом отношении), что трудно даже передать всё как есть. Ну в литературе, с новым приходом к власти Фадеева полностью воцарились Ермиловы и Вильмонты, Книповичи и р[азные?] в этом роде. Однако никогда еще до сих пор они не чувствовали себя до такой степени не связанными никакими марксизмами, никакими ленинизмами, никогда еще не выступали с такой оголтелой наглостью, как теперь. Удивляться тут нечему. Кому же Вы будете жаловаться?»

Валерий Шубинский. Азеф. Антигерой русской революции. М.: Individuum, 2025. Содержание

Имя Евно Азефа — осведомителя царской полиции и по совместительству главы Боевой организации партии эсеров — стало нарицательным еще при его жизни. «Азефовщина» — не просто политическая и человеческая беспринципность, это крайняя жестокость, интриганство самого вероломного пошиба. Он с равной легкостью отвечал за организацию терактов и сдавал властям тех, кого сам же направил проливать кровь. Неудивительно, что в российской истории он остался как фигура темная, зловещая, демоническая и в высшей степени отрицательная.

Не отрицая справедливости этих оценок, Валерий Шубинский задается резонным вопросом: если Азеф был просто подонком, каких на свете хватает, то почему именно его личность оказалась настолько привлекательной для самых разных авторов — от Марка Алданова до Алексея Толстого? Попытке ответить на этот вопрос и посвящена новая, обстоятельная и — главное — «человеческая» биография «короля провокаторов».

Выходец из бедной еврейской семьи, некрасивый, весь какой-то несуразный, Азеф с детства был объектом насмешек и травли, узнав, что значит быть изгоем среди изгоев. Однако, указывает Шубинский, он все же обладал одним качеством, которое никто не отрицал: выдающийся ум. В других условиях он наверняка нашел бы куда лучшее применение, нежели создание запутанного клубка из насилия и предательств. Азеф не возник из ниоткуда, он был плотью о своей эпохи, когда люди из самых благих побуждений сами скатывались в пропасть и тянули за собой других.

«Сперва эйфория по поводу конституции плавно перешла в новую волну еврейских погромов. Причем эти погромы, в отличие от Кишиневского, действительно в очень большой степени организовывались властями и полицией. Непосредственно этим занимался (скорее всего, с ведома, если не по прямому поручению Рачковского) чиновник Департамента полиции М. Е. Комиссаров (закончивший свои дни резидентом советской внешней разведки).

Потом, в декабре, было Московское вооруженное восстание, в котором ярко проявили себя эсеровские дружинники. На подавление восстания в Москву был отправлен Семеновский полк. Боевая дружина А. Н. Петерсона по поручению ЦК должна была взорвать два железнодорожных моста и парализовать движение между столицами. Но взрывники попали в засаду и еле ушли от ареста. Впоследствии подозрение, совершенно необоснованно, пало на Азефа. Обвиняли его и в содействии Рачковскому, который в декабре 1905-го был командирован в Первопрестольную наводить порядок».

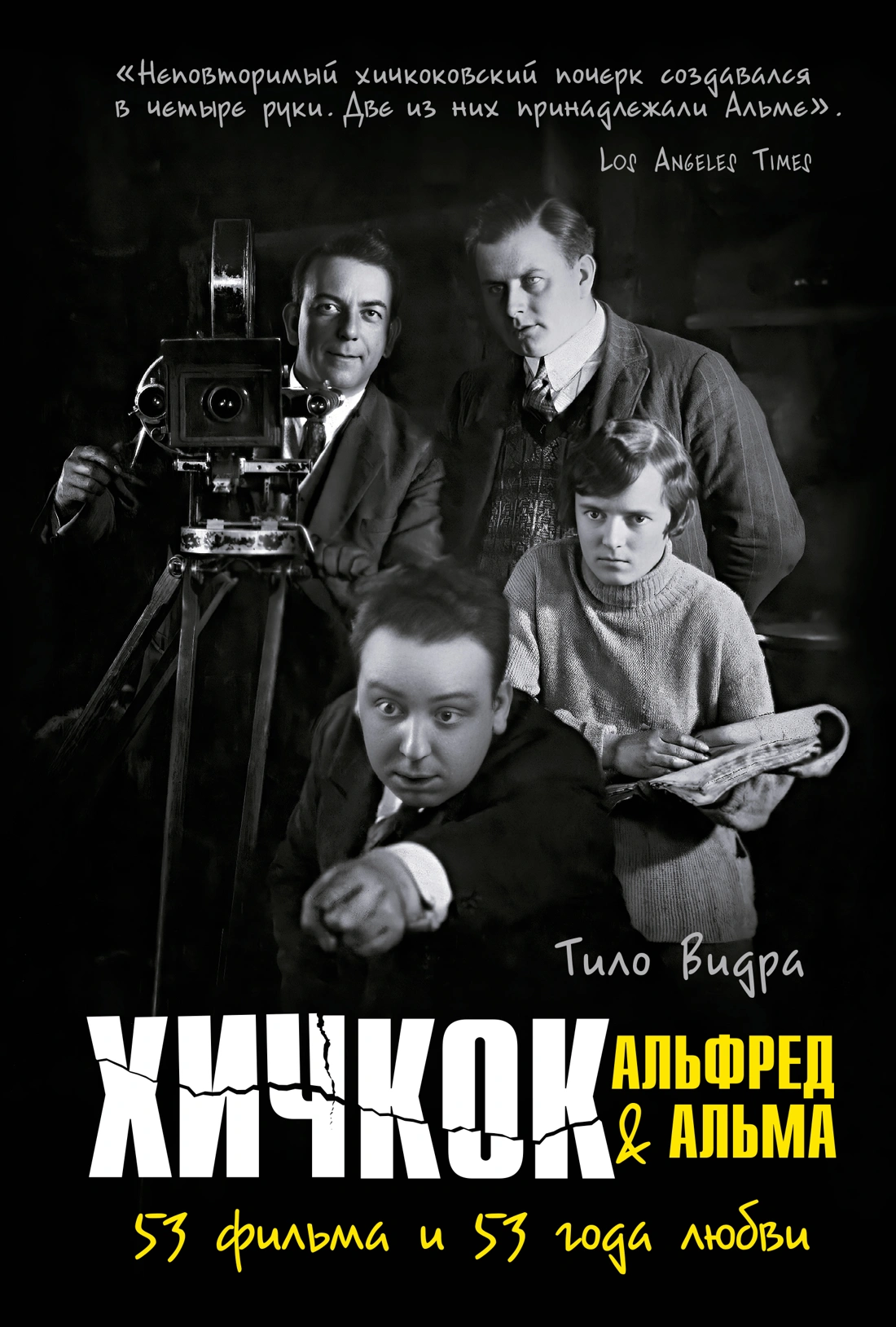

Тило Видра. Хичкок: Альфред & Альма. 53 фильма и 53 года любви. М.: КоЛибри, 2025. Перевод с немецкого Марии Сокольской. Содержание

Альма Ревиль была Альфреду Хичкоку женой, сценаристом, режиссером монтажа, полноценным соавтором его революционных фильмов. При этом начиная с 1950-х мы не обнаружим ее имени в титрах. Близкие кинематографической семьи в беседах с писателем Тило Видрой объясняли эту странность просто: Альма была человеком самодостаточным и работала не ради общественного признания.

И все же Видра считает необходимым вывести Ревиль из грандиозной тени мужа, который оставлял за ней последнее слово в производстве не только своих ранних вещей, но и поистине легендарных «Психо», «Птиц», «Головокружения» и так далее.

Попутно Видра разрушает образ Хичкока как тирана на съемочной площадке, женоненавистника в повседневной жизни и вообще чуть ли не маньяка. На страницах этой книги режиссер предстает любящим мужем для Альмы и чутким наставником для актеров и актрис, чьи имена обессмертил прорывным жанровым кино, ставшим общечеловеческой классикой.

«13 августа 1959 года Хичу исполнялось 60 лет, на следующий день был юбилей Альмы. Шли последние месяцы славных пятидесятых годов — самого успешного как в художественном, так и в финансовом отношении десятилетия для Хичкоков. „На север через северо-запад“ стал самым дорогим фильмом Хичкока на тот момент и одним из самых успешных. И как всегда, перед ним встал вечный вопрос: „Что дальше?“ После таких картин, как „Головокружение“ и „На север через северо-запад“ — дорогих фильмов в широком формате „Виста-Вижн“, сияющих яркими красками „техниколора“, со звездами первой величины в главных ролях, такими как Кэри Грант и Ким Новак, — Хич принял решение, которое сперва всех удивило, а потом шокировало.

Простой ответ на вопрос „Что дальше?“ звучал так: „Психо“».

Густав Теодор Фехнер. Сравнительная анатомия ангелов. М.: Носорог, 2025. Перевод с немецкого Артёма Морозова. Содержание

Перед нами по сути книга двух авторов. Основной текст принадлежит Густаву Теодору Фехнеру (1801–1887) — немецкому физику и одному из отцов-основателей экспериментальной психологии и психофизики, оказавшему влияние в том числе на Фрейда. «Сравнительная анатомия ангелов» опубликована им под псевдонимом «доктор Мизес», которым он подписывал свои самые эксцентричные работы на границе науки, сатиры и спекулятивной натурфилософии. Именно под этим именем он разрешал себе то, что «настоящий ученый» не может сказать напрямую: мыслить о душе, Ангелах, Земле как живом существе и жизни после смерти — в свободном, полуигровом, полудогматическом регистре. Рамка повествования иронична, но методологически ей не откажешь в серьезности: современная наука изучает «низшие существа», чтобы понять человека, но никто не догадался использовать тот же сравнительный метод для анализа существ высших. «Анатомия» призвана заполнить этот пробел; термин «ангел» заимствуется из обыденного языка как удобное название для высших существ, с которыми будет работать научное воображение. Полноценный соавтор книги — философ и переводчик Артем Морозов, который не просто комментирует, но и в обширном послесловии задает способ чтения Фехнера через историю психологии, психоанализа, философии сознания и новейшие теории (Делёз, Керслейк и др.). Словом, несмотря на внешнюю курьезность, это крайне интересная книга в жанре, предвосхищающем современный теорификшн.

«Я рассматривал человеческий облик и, как уже сказал, видел в нем совокупность неровностей, возвышенностей и впадин, в которых не мог разглядеть никакого внутреннего формального единства. Я задался вопросом, нельзя ли из этого сотворить нечто более совершенное. Я начал обнажать человека, избавляя его от всех его неровностей и асимметричных выростов, и, когда я закончил — когда я снял с него последний бугорок, который еще нарушал его формальное единство, изгладив его, — остался лишь голый шар».

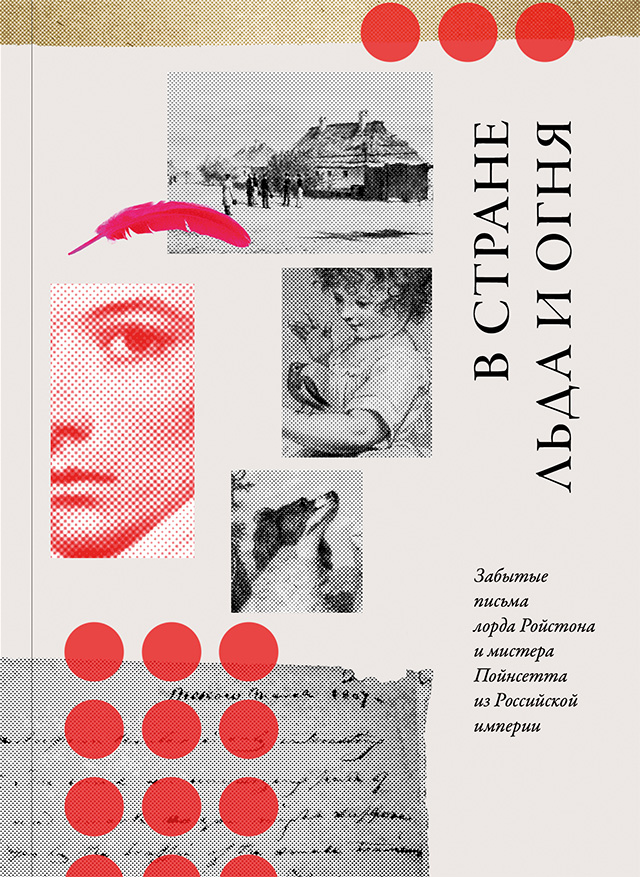

В стране льда и огня. Забытые письма лорда Ройстона и мистера Пойнсетта из Российской империи. СПб.: Найди лесоруба, 2025. Перевод с английского Дениса Захарова, Аркадия Шаталова. Содержание

Чрезвычайно любопытный, кропотливо изданный сборник редких материалов. В основе книги — письма двух образованных западных путешественников, посетивших Российскую империю накануне Наполеоновских войн. В отличие от более известных и более поздних текстов типа «Писем маркиза де Кюстина», здесь мы имеем дело с параллельными свидетельствами — британского аристократа Ройстона и американца-республиканца Пойнсетта — об одном и том же маршруте. Эта «стереоскопичность», если пользоваться термином составителя, позволяет увидеть не только Россию в историческом разрезе, но и различие оптик наблюдателей: что замечает и как реагирует представитель государственной элиты империи и что — молодой гражданин относительно молодой республики. Кроме того, книга ценна как опыт микроисторического расследования. Публикаторы восстанавливают судьбу писем, прошедших путь от семейных реликвий и пыльных архивных единиц к полноформатному русскому изданию, а также дают необходимый биографический контекст, помогающий проникнуться симпатией к авторам. Сами же публикуемые сообщают весьма ценные сведения — в том числе о повседневности имперской периферии: быте почтовой службы, санитарных условиях, состоянии дорог, практиках гостеприимства и насилия на Кавказе, встречах с местной знатью и прочих пересечениях «западного» и «ориентального» миров.

«Из Выборга до Петербурга я добирался всю ночь, и за это время не произошло ничего, заслуживающего внимания, хотя в некоторых местах дорога была настолько плоха, что даже восьмерке лошадей не хватало сил меня тащить, и поэтому пришлось прибегнуть к помощи нескольких крестьян, которые помогли мне подняться в гору. Я видел двух волков, один из которых скрылся в лесу, другой же, очень славный малый и в превосходной форме, стоял в нескольких ярдах от экипажа и смотрел на нас с величайшим хладнокровием».