«Я делал гроб. Я пьян»: лучшие книги недели

Что спрашивать в книжных

Долгожданное издание сказок братьев Гримм, остатки текстов Зебальда, очерки становления итальянской интеллигенции, хроники алхимического интернационала, а также дневник алтайского крестьянина, который превратил бумагу и перо в оружие против этого мира. Как обычно по пятницам, Иван Напреенко рассказывает о самых любопытных новинках недели.

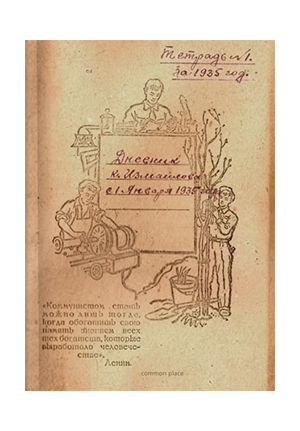

Дневник алтайского крестьянина К. Ф. Измайлова (1923–1941). В 2 томах. М.; Смоленское: Common рlace, 2020

Удивительной силы документ, увидевший свет благодаря усилиям алтайского краеведа Ангелины Михайловны Ситновой и издательства Common рlace. Автор дневника — крестьянин-единоличник Константин Федорович Измайлов (1900—194?), родившийся в селе Смоленском Смоленской волости Бийского уезда, там же окончивший два класса церковно-приходской школы, с 13 лет отданный отцом в подмастерья столяру.

Удивительной силы документ, увидевший свет благодаря усилиям алтайского краеведа Ангелины Михайловны Ситновой и издательства Common рlace. Автор дневника — крестьянин-единоличник Константин Федорович Измайлов (1900—194?), родившийся в селе Смоленском Смоленской волости Бийского уезда, там же окончивший два класса церковно-приходской школы, с 13 лет отданный отцом в подмастерья столяру.

Что было в жизни Константина Федоровича? Призывная служба в армии Колчака и плен у партизана Ефима Мамонтова. Два гроба, которые он сам сколотил для двух своих малолетних сыновей. Регулярный голод и постоянное недоедание. Любовь к столярному делу. Смерть любимой жены Нюры. Аккуратный домовитый характер. Увлеченная, до сердечной дрожи, игра в самодеятельном театре. Бесконечная смена работ и подработок — из милиции на почту, из стекольщика в парикмахеры, и дальше, и дальше. Столь же бесконечное, иссушающее пьянство. Прогулы, выговоры, драки, суды. Двое выживших и переживших отца детей. Призыв в октябре 1941-го и собственная смерть где-то, наверное, под Ленинградом.

И был дневник, который Измайлов начал вести в 23 года, практически сразу набрав ежедневный темп; если пропускал дни, то записывал их задним числом; писал в любом состоянии, даже пьяным. Свое занятие он квалифицировал как дела «по домашности», но совершенно очевидно, что для него эта практика носила несколько иной, возможно, духовный характер.

Что это за тексты? Сельская фактология и наблюдения погоды. Записи о здоровье и семейных делах. О работе, театре и голоде. О перемещениях и впечатлениях. Рефлексия о все более тяжком положении деревни. И хроника неустанной борьбы с недугом — словом, все содержание повседневного пространства отдельного смертного, облеченное в простые и честные к себе слова. Между пустыней жизни и собой Измайлов вставил лишь тетрадный лист, и он работал как магический щит, как инструмент ежедневного самособирания. Собирания себя буквального — из дрожащей плоти — через письмо — в человека, готового опять жить, быть может, наперекор, а может быть, из чего-то необъяснимого, как само желание писать.

«21 декабря. Понедельник. Сегодня похороны. Умерла тетка Дуня. Сегодня похоронили. Я делал гроб. Я пьян. Похороны справляются по старинке, с вином. Я был в церкви. Был поп и дьякон. Отпевали. Похоронили.

После похорон обычное явление: пьянство. Так и поется в песнях: „С вином мы родились, с вином мы умрем, с вином нас похоронят, и с пьяным попом“.

И у нас на похоронах так и получилось... Похоронили тетку Дуню с пьяным попом и вином... А потом загуляли на всю ночь. Так и прошел сегодняшний день, только в пьянстве. Тетку Дуню похоронили, и сегодня же умер Андрей Жданов. Безболезненно, от старости».

Якоб Гримм, Вильгельм Гримм. Детские и домашние сказки. В двух книгах. М.: Наука, Ладомир, 2020. Перевод с немецкого Константина Азадовского

Подготовка к изданию легендарных сказок братьев Гримм в легендарной серии «Литературные памятники» началась еще в 1970-х — и вот, полвека спустя, дело сделано. До этого, как ни парадоксально, сказки, которые знает каждый, нормально — в полном научно выверенном, прокомментированном виде и адекватном переводе — у нас не издавались: весь перевод двухтомного проекта подвижнически закончил тот же человек, который его начал, — Константин Маркович Азадовский.

Подготовка к изданию легендарных сказок братьев Гримм в легендарной серии «Литературные памятники» началась еще в 1970-х — и вот, полвека спустя, дело сделано. До этого, как ни парадоксально, сказки, которые знает каждый, нормально — в полном научно выверенном, прокомментированном виде и адекватном переводе — у нас не издавались: весь перевод двухтомного проекта подвижнически закончил тот же человек, который его начал, — Константин Маркович Азадовский.

Собственно, в этом одно из главных достижений сборника: Азадовскому удалось передать стилистику оригинального текста, который причудливым образом смешивал народную основу и литературную обработку. Эта причудливость проистекала из того факта, что Гриммы, вопреки устойчивому мнению, не просто записывали прямую речь информантов (что было редкостью), не просто пользовались кропотливо собранными источниками, но подводили их к собственному и, конечно, сконструированному «стандарту народности»; не брезговали и рихтовкой сюжетов из современных им сборников.

Почему эти сказки изначально обозначались как «детские»? Вовсе не потому, что адресовались детям; вероятно, великие филологи видели своих читателей образованными бюргерами и представителями высших слоев, для которых сборник должен был стать «народной и воспитательной книгой», точкой сборки немецкого духа. Слово же «детские», как указывает автор сопроводительной статьи германист Екатерина Дмитриева, служило жестом романтической маркировки детства как идеального состояния человечества, невинного и чистого, причастного Золотому веку.

В общем, ложных Гриммов с полок можно потихоньку выселять и копить деньги на правильное издание.

«Однако не все эротические моменты народной сказки братьям Гримм удалось завуалировать в своем сборнике, вследствие чего современный психоанализ нередко использует их для демонстрации скрытой (вытесненной) сексуальности (см. напр.: Bottingheimer 1987; Tatar 2019). Многие мотивы, такие как встреча Красной Шапочки и Волка, скользкий Король-лягушонок, кровь, появляющаяся от укола веретеном, легко поддаются психоаналитическому толкованию (см. Freud 1949: 1-9)».

Алексей Дживелегов. Очерки итальянского Возрождения. М.: Ломоносовъ, 2020

«Ломоносовъ» переиздали работу 1929 года, автор которой — видный советский историк искусства Алексей Карпович Дживелегов — с первых строк берет быка за рога: «У этой книги двойная цель: осветить темную историю дебютов современной интеллигенции, во-вторых, осветить ее при помощи социального анализа». О каких, собственно, дебютах речь?

«Ломоносовъ» переиздали работу 1929 года, автор которой — видный советский историк искусства Алексей Карпович Дживелегов — с первых строк берет быка за рога: «У этой книги двойная цель: осветить темную историю дебютов современной интеллигенции, во-вторых, осветить ее при помощи социального анализа». О каких, собственно, дебютах речь?

Предмет рассмотрения Дживелегова — итальянский шестнадцатый век, Чинквеченто, сумерки Возрождения. Блеск Кватроченто сменяют смутные времена. Турецкие завоевания, открытие Америки и морского пути в Индию перекроили торговые карты. Могущественные корпорации Италии разорялись. Все чаще звучала фраза «денег нет». Набирала обороты феодальная реакция, а вслед за ней и реакция католическая, закрутившая в тиски свободные науки и культурную жизнь.

В этой ситуации хуже всего пришлось тем, кого Дживелегов называет интеллигенцией — «светским ученым, светским проповедникам, светским учителям», читай: ренессансным гуманистам. Их главным ремеслом была литература, способность «одинаково искусно заклеймить и превознести, разразиться инвективой и пропеть панегирик». Почуяв, что их сбрасывают как балласт, гуманисты «постепенно становятся на ноги» (так и кажется, что автор хочет написать «осознают себя как класс»), т. е. учатся выживать в неблагоприятных для придворных интеллектуалов обстоятельствах, совершая таким образом свой дебют на исторической сцене.

В основе книги три стратегии выживания — три типические фигуры, на чьих примерах историк анализирует римскую борьбу характеров и социальных условий, в которой выковывался, по автору, европейский интеллигент, он же, по повествованиям судя, лихой талантливый приспособленец (возможно, тут выказывается замысел Дживелегова протянуть типаж через века к интеллигенции советской, но вкладывал ли он такие коннотации — вопрос). Как бы то ни было, «Очерки» читаются очень живо и дух времени передают не хуже сериала «Борджиа».

«Кастильоне был бы плохим гуманистом, если бы не воспользовался такой чудесной темой; но она у него застыла, как горный ручеек в морозную ночь. Его современникам эта риторика казалась настоящим чувством, и Кастильоне слыл таким пылко любящим супругом, какие бывали разве только в древности. И когда несчастная женщина умерла после третьего ребенка, сама еще почти девочкой, всего девятнадцати лет от роду, окружающие не ее жалели, а его: что с ним будет при такой любви»?

Сергей Зотов. История алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный. М.: АСТ, 2020

Сначала в ВК завелся смешной паблик «Страдающее Средневековье», потом по его мотивам культурный антрополог Сергей Зотов написал вместе с историком искусства Дильшат Харман и медиевистом Михаилом Майзульсом познавательную и неглупую книжку, от которой в АСТ завелась целая серия с тревожным названием «История и наука рунета». «История алхимии» — это второй опус Зотова в линейке, которая насчитывает уже четырнадцать наименований, и этот опус плох примерно настолько же, насколько удачен первый.

Сначала в ВК завелся смешной паблик «Страдающее Средневековье», потом по его мотивам культурный антрополог Сергей Зотов написал вместе с историком искусства Дильшат Харман и медиевистом Михаилом Майзульсом познавательную и неглупую книжку, от которой в АСТ завелась целая серия с тревожным названием «История и наука рунета». «История алхимии» — это второй опус Зотова в линейке, которая насчитывает уже четырнадцать наименований, и этот опус плох примерно настолько же, насколько удачен первый.

Основных причин тому я вижу две (не считая отсутствия специалистов по теме в соавторах). Во-первых, «Страдающее Средневековье», которое объясняло неспециалистам медиевальную христианскую иконографию (зачастую, не поспоришь, криповатую), было уникальным в своем роде просветительским начинанием. В случае с историей алхимии рынок насыщен именованиями в диапазоне от классических трудов Фулканелли и Канселье до энциклопедий разной степени поганости и альбома «Алхимия и мистицизм» издательства «Ташен» — словом, легко найти, куда приткнуться в зависимости от запроса. Работа Зотова могла бы вклиниться в эти ряды — например, аналитической глубиной взгляда или дерзостью подачи, но ничего этого не происходит.

Отсюда — во-вторых: автор рассудительно и даже покладисто каталогизирует «ряд иногда не похожих друг на друга практик», причем изложение похоже именно что на каталог, перечисление, а не на выявление и прояснение связей. Можно возразить, что и амбиции такой не было, но ведь и история не исчерпывается описательными методами.

Нет, конечно, книга как минимум занимательна: это добросовестный путеводитель по многообразным проявлениям натурфилософии в широкой географической и исторической перспективе; охапка fun facts и ворох идей для татуировок. Алхимиками тут числятся и Мария Кюри, и Босх, и Петр I, и последователи аюрведы.

Плюс: много иллюстраций. Минус: это иллюстрации экономкачества.

«В 1941 г. команда американских физиков под предводительством Кеннета Бейнбриджа (1904—1996), принимавшего участие в разработке атомной бомбы, бомбардировала быстрыми нейтронами (компонентами атомных ядер) мишень из ртути, в результате чего образовалось золото. Так философским камнем оказался нейтрон, а новым атанором — циклотрон, благодаря которому ученые получали частицы. Но изотопы золота, полученные в ходе опыта, не были устойчивыми и через несколько дней превращались обратно в ртуть».

Винфрид Георг Зебальд. Campo santo. М.: Новое издательство, 2020. Перевод с немецкого Нины Федоровой

Если кто вдруг не знает или запамятовал, кто такой писатель Зебальд, напомним цитату многоуважаемого книгоиздателя Александра Иванова: «Это абсолютно канонизированный современный классик. Если ты не знаешь Зебальда, ты просто suсk — иными словами, сосешь».

Если кто вдруг не знает или запамятовал, кто такой писатель Зебальд, напомним цитату многоуважаемого книгоиздателя Александра Иванова: «Это абсолютно канонизированный современный классик. Если ты не знаешь Зебальда, ты просто suсk — иными словами, сосешь».

Campo santo — посмертный сборник бисайдов, того, что не вошло в прижизненную дискографию немецкого автора. Здесь фрагменты травелогов о Корсике, тексты публичных выступлений, черновики, газетные заметки. Может показаться, что в силу дробной и краткой, на 200 страниц, формы — это хороший способ оценить, насколько в принципе вам близки манера и проблематика автора «Колец Сатурна». Ведь мотивы здесь голографично общие с «большими романами» Зебальда. Это дисфигурация границы между фактом и вымыслом, призраки и призрачность, странные отношения между прошлым и настоящим, чудеса памяти и война с забвением, свинцовая тяжесть истории народов на шее утонченного индивида (в основном почему-то именно на его).

Но нет: лучше сразу начинать с романов, потому что в кратком формате сновиденческое очарование больших зебальдовских нарративов куда-то испаряется и проступает усатое профессорское умствование.

«В фантастическом, задуманном как этакая всемирная шкатулка магазине, где обитает сухонький старичок, которому наверняка больше ста лет, Рафаэлю как истинную поэзию предлагают сочинения геолога Кювье. Читая их, говорит приказчик, сопровождающий его на верхних этажах, вы, уносимые его гением, парите над бездонной пропастью минувшего и, когда раскрывая слой за слоем, обнаруживаете в каменоломнях Монмартра и в сланцах Урала окаменевшие останки животных, что жили до потопа, ваша душа ужасается при мысли о миллиардах лет и миллионах народов, забытых короткой памятью человечества».