Вся Манро, или Режим новой сложности

Дмитрий Бавильский о собрании рассказов канадской нобелиатки

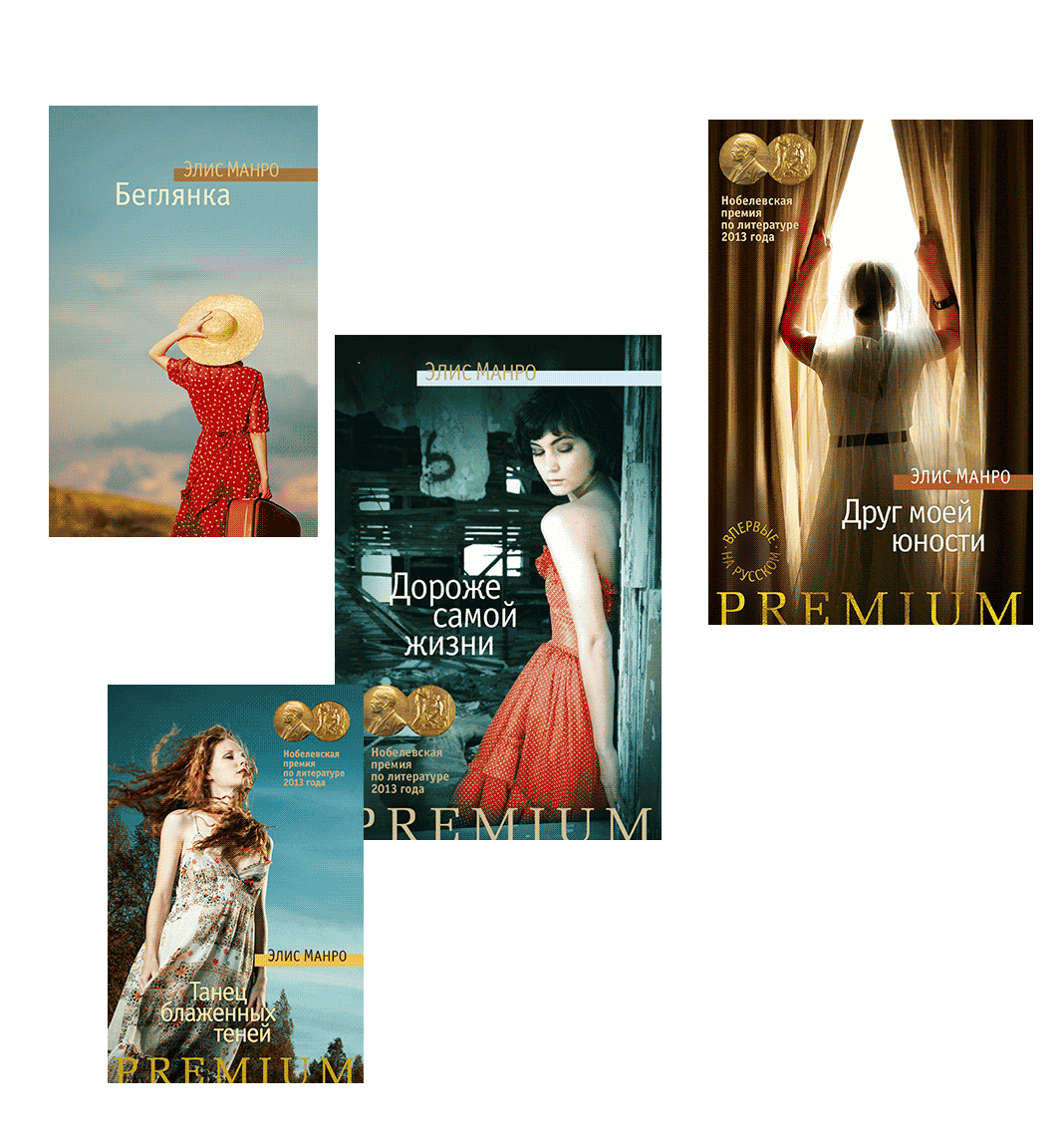

Элис Манро. Беглянка. М.: Азбука-Аттикус, 2014. Перевод Елены Петровой

Элис Манро. Танец блаженных теней. М.: Азбука-Аттикус, 2014. Перевод Елены Калявиной

Элис Манро. Ты кем себя воображаешь? М.: Азбука-Аттикус, 2014. Перевод Татьяны Боровиковой

Элис Манро. Дороже самой жизни. М.: Азбука-Аттикус, 2014. Перевод Татьяны Боровиковой

Элис Манро. Давно хотела тебе сказать. М.: Азбука-Аттикус, 2015. Коллективный перевод

Элис Манро. Плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, своей назовет. М.: Азбука-Аттикус, 2015. Перевод Владимира Бошняка

Элис Манро. Луны Юпитера. М.: Азбука-Аттикус, 2015. Перевод Елены Петровой

Элис Манро. Тайна не скрытая никем. М: Азбука-Аттикус, 2017. Перевод Татьяны Боровиковой

Элис Манро. Друг моей юности. М.: Азбука-Аттикус, 2018. Перевод Татьяны Боровиковой

1.

Издав в 2012-м сборник «Важнее самой жизни», Элис Манро объявила о завершении публичного письма, в 2013-м получила Нобелевскую премию, а в 2014-м «Азбука-Аттикус» начала методично, книга за книгой, переводить авторские сборники писательницы.

С их составом и определением, впрочем, есть некоторые сложности. Некоторые книги, озаглавленные разговорными выражениями, переименованы, другие пересоставлены — Манро любит изменять и даже переписывать старые тексты, перегруппировывая акценты и меняя концовки, поэтому с полным ее боекомплектом даже англоязычная «Википедия» подвисает.

«Азбука-Аттикус» проделала громадную работу, сделав практически всю Манро доступной русскоязычному читателю. Такая забота о публике понятна: несмотря на переизбыток переводов, сложности позиционирования и продвижения сборников рассказов, тексты Манро обладают странно притягательной, даже завораживающей силой — вроде и ничего особенного, но оторваться невозможно.

Современные люди обычно оставляют чтение на «полчаса перед сном», из-за чего многие начинают не высыпаться. Рассказы Манро не короткие, но вполне обозримые — порция на вечер в самый раз, однако, увлекаясь неторопливым и намеренно бесцветным изложением еще одной истории из повседневной жизни, в которой не бывает случайных деталей, решаешь прочесть перед сном еще один рассказ. А потом еще один. И еще. Обычно книги Манро хватает у меня на три присеста, а после наступает черед заступать новому сборнику, закончив который, почти сразу идешь за следующим.

Если это и Чехов, то разве что в смысле экзистенциального неблагополучия, когда все плохо, а будет еще хуже, но люди об этом не знают, потому что нам не дано знать, чем все закончится. И, тем более, увидеть себя со стороны. Существование свое, со всеми светлыми и темными его сторонами, мы воспринимаем единственно возможной данностью, но тут приходит писательница и говорит просветленным, слегка усталым голосом: «Мы все состаримся, будем долго болеть и умрем».

Однако диагнозы она произносит «без тревоги и насмешки», совсем как мудрый отец из рассказа «Ночь» (сборник «Дороже самой жизни»), нейтральная интонация которого спасает дочь от подступающего помешательства, «помогая мне зацепиться якорем в осязаемом мире...».

Нужно уметь говорить без тревоги и насмешки, а еще — как женщина по имени Прю («Прю» из сборника «Луны Юпитера»), неожиданно укравшая запонку у любовника, «про жизнь про свою она рассказывает вроде как байками; даром что байки эти — о том, как рушатся надежды, как разбиваются мечты, как планы срываются, как все боком выходит, а вот поди ж ты: послушаешь ты ее — и на душе светлеет; люди говорят: отрадно хоть кого-нибудь встретить, кто себя пупом земли не считает, не пыжится, не хамит, всем доволен и ничего не требует...»

2.

Каждый раз Элис Манро проделывает один и тот же интонационный трюк на самом разном материале. Важнейшее условие компоновки ее сборников — разнородность «материала»: все героини рассказов (а Манро пишет только о женщинах — из девяти прочитанных мной сборников лишь один главный герой оказался мужчиной, инвалидом с заячьей губой, которую, правда, прооперировали, но след все равно остался) должны быть разных возрастов и из разных социальных групп. Все они обладают разными мировоззрениями, но тем не менее чем-то неуловимо схожи.

Ведь все они, с одной стороны, разные ипостаси писательницы, вышивающей по канве своей биографии (как в новеллах из цикла «Финал», «автобиографических по духу, хотя иногда, может быть, и не автобиографических по факту»), из-за чего одни и те же жизненные ситуации — травмы школьного общения и юношеской любви, рождение детей, уход мужа или от мужа, одиночество после развода, болезнь и немощь родителей, прозябание в доме престарелых — даются с разных углов зрения, создавая группу устойчивых сюжетов и лейтмотивов.

С другой стороны, все эти сюжеты автоматически складываются в универсальную модель современного человеческого существования. Лишенную трагедий и избыточных драматических амплитуд, но от этого не менее драматичную, потому что, каким бы умиротворенным ни был авторский настрой, реальность неизменна: всех нас ожидает одна ночь.

Но, погружаясь в стихийную социологию, Манро, однако, делает вид, что главное не это, а сорта людей, по-разному реагирующих на схожие вызовы. Когда меняются разве что социальные ипостаси персонажей, да и то для того, видимо, чтобы не заскучал читатель, пресытившись монотонными обстоятельствами, лишенными шекспировских амплитуд.

Канада, конечно, похожа на Россию климатически, но не ментально. Соборности здесь никто никогда не искал — напротив, сюда, в подмороженные провинции, бежали, как в самое дальнее в мире убежище, от массовости, а общая история в Канаде пишется совсем на иной скорости, чем у нас. С иными акцентами.

3.

В каждой из подборок Манро обязательно есть рассказ о годах Второй мировой войны, когда молодые парни воевали, а вся остальная страна богатела, потому что внезапно стало много рабочих мест, из-за чего все обзавелись холодильниками и сделали ремонт в своих частных домах.

Иное социальное устройство задает еще одну степень отстраненности, так как все канадцы, конечно же, тоже смертны, однако все они болеют и умирают где-то на другой половине планеты. Будто бы в ином измерении. А это, безусловно, успокаивает и отвлекает от собственных перспектив.

Манро намеренно проводит перед читателями галерею законченных социальных типов сверху донизу — от обитателей бедных кварталов, бранящихся с мачехами и соседями (сквозная линия сборника «Ты кем себя воображаешь», его иногда называют романом, составленным из отдельных новелл, объединенных общими персонажами), вплоть до богачек, которым состоятельность не приносит особого счастья, а только дополнительные проблемы. Здесь есть глупые и умные девочки, фермерши и библиотекарши. Писательницы, актрисы, сотрудницы театра. Хозяйки собственной судьбы и книжной лавки, пара писательниц, есть даже телеведущая. Домохозяйки разных видов (городские, сельские, на ранчо, молодые и старые, стареющие и неразговорчивые в таинственной старости за закрытыми дверьми; открытые всем ветрам и влияниям).

Стариков здесь в конечном счете оказывается больше, чем молодежи, — старых дев, двоюродных сестер, кузин из богадельни. Или же дальних родственников из забытого деревенского дома, который никто не навещал с ранней юности, а теперь пришла пора проститься не только с ними, но и со своим собственным прошлым («Гости»). А также больных, больниц и одного туберкулезного курорта («С видом на озеро»), напоминающего о «Волшебной горе» Манна.

Кстати, аллюзии и реминисценции Манро (многие интеллектуальные герои ее ищут спасения от сермяги серого существования в литературе и в искусстве) могут составить отдельное объемное исследование.

Есть даже немного экзотики в качестве исключения («Албанская девственница» из сборника «Тайна, не скрытая никем»).

А еще в рассказах Манро много ездят, чтобы появлялись пространства для чтения или дум о собственной жизни, долго ли, коротко ли, странствуют без цели, путешествуют, пытаясь убежать от обстоятельств.

Встречаются и даже влюбляются в поездах, расстаются на вокзалах. Добираются до отдаленных хуторов на автобусах. Еще здесь есть масса автолюбителей, велосипедистов, есть даже сектанты в бричке («Поезд»), из-за чего кто-то регулярно бьется, в том числе и до смерти, — в каждом третьем сборнике есть рассказ, посвященный похоронам.

4.

Несмотря на какую-то общность текста, из которого Манро лепит героинь и их среду обитания, все они намеренно разные. Хотя у каждого персонажа есть не только типологическая полка, а на ней — личная ячейка, но и целый ряд похожих героинь, словно бы служащих вариациями друг друга. И долго я не мог понять, что творчество Элис Манро, взятое в совокупности, мне напоминает...

У модного современного художника Гриши Брускина был такой бесконечный холст «Фундаментальный лексикон», расчерченный на отдельные классики. В каждом из них существовало то или иное мифопоэтическое существо советского пантеона. Короткая эпоха западного интереса к советскому неформальному искусству началась с продажи именно этой картины на легендарном уже аукционе «Сотбис» 1988 года.

Многочастная композиция Брускина, купленная, кажется, Элтоном Джоном, стала абсолютным ценовым победителем, представляя удобоваримый, салонный практически концептуализм. Брускин тогда все равно как Нобеля выиграл, переехал на волне успеха в Нью-Йорк, начав делать международную карьеру, хотя отношение к его творчеству до сих пор какое-то двойственное. Несмотря на выставки в престижных галереях и прописку в музейных собраниях, многим фундаментальные лексиконы Брускина кажутся слишком красивыми, удобоваримыми и неглубокими.

5.

К Манро тоже ведь есть масса претензий, особенно у читателей старой школы, привыкших к сложным построениям высокого модернизма. Так американист Николай Афанасьев в статье «Трель жаворонка: из записок мастодонта» выговаривает критику Галине Юзефович именно за похвалу канадской писательнице, буквально обрушиваясь на ее бонмо о том, что «лучше Элис Манро никто сегодня в мире рассказов не пишет...»

На что мастодонт Афанасьев отвечает: «Возможно, сегодня действительно никто не пишет рассказы лучше, чем Элис Монро, но беда в том, что она их и сама уже лет десять как не пишет. А когда писала, то, при всем своем новеллистическом даре, так и не поднялась до уровня американских писательниц южной школы — Флэннери О’Коннор, Юдоры Уэлти, Карсон Маккалерз, чье влияние и сама, надо отдать должное, всегда признавала...»

И тут, видимо, нужно начать размышлять о возможности или невозможности прогресса в искусстве, потому что если он есть (Рафаэль изображает людей лучше, чем безымянный художник из пещеры Ласко), то мы должны существовать в презумпции постоянного усложнения всех культурных материй. А если прогресса в искусстве не существует, то чем различаются или, напротив, могут быть схожи Антон Чехов и Элис Манро, поставленные на одну доску рядом?

И тут, видимо, нужно начать размышлять о возможности или невозможности прогресса в искусстве, потому что если он есть (Рафаэль изображает людей лучше, чем безымянный художник из пещеры Ласко), то мы должны существовать в презумпции постоянного усложнения всех культурных материй. А если прогресса в искусстве не существует, то чем различаются или, напротив, могут быть схожи Антон Чехов и Элис Манро, поставленные на одну доску рядом?

Ничем.

Канадской писательнице, впрочем, оказывается методологически близок не русский мизантроп, застрявший между символизмом и натурализмом, а современная российская писательница Людмила Улицкая*Признана «иностранным агентом». Сборники рассказов и повестей ее тоже ведь настояны на гуманизме и милости к слабым сим, приятии реестра человеческих слабостей, неожиданно, в критических ситуациях, оборачивающихся самой что ни на есть бескомпромиссной высотой духа, а главное, наличием светлого, христианского идеала. Это он обеспечивает творениям Улицкой оптимистическое послевкусие «печаль моя светла»...

6.

В синхронии сравнивать писателей проще, чем в диахронии, связанной с разными контекстами и историческими условиями. Нынешняя цивилизационная формация (у нее масса названий — от постпостмодерна и посттравматической эпохи до периода Конца эпохи Просвещения и всего просвещенческого культурного эона), вызревание которой оказывается важнейшей подспудной темой творчества Элис Манро (история того, как и из чего современность выросла и стала такой современной), предлагает любому художнику набор возможностей и инструментов, а также ограничений, легче всего замечаемых в том, что, например, связано с политкорректностью и очередным витком «борьбы полов».

В отличие от предшественников, совершенно не задумывавшихся о трагических обстоятельствах своих повествований, современный автор должен иметь право на драму, заслужить его «сухим остатком», делающим чтение не бессмысленным, поскольку нынешний читатель, балованный и крайне избирательный (а с другой стороны, наивный, доверчивый и весьма слабохарактерный), должен быть обязательно вознагражден ощутимым впечатлением, ретроспективно оправдывающим затраченные на книгу усилия.

Все эти особенности культурной пресыщенности и маркетингово-рекламной настырности порождают новые потребительские подходы к чтению и совсем иные творческие конфигурации, а также совершенно другой формат серьезности, пытающийся сочетать, казалось бы, совершенно не сочетаемые раньше материи.

Например, экзистенциальный серьез и формальную (сюжетную) доступность. Или же тематическую занимательность, то отданную в «Википедию», для того, чтобы освободиться от фактологического балласта, то забираемую из «Википедии» обратно, для восстановления внутри книги режима дополнительной грамотности. Чтоб потребитель не только сказочками развлекался, но и новыми, ненужными знаниями на зиму запасался.

7.

...для меня ситуация нового режима серьезности возникла с появлением книг и фильмов про Гарри Поттера, которые явно проигрывали и проигрывают классической традиции детских волшебных книг хотя бы потому, что в одиночку мировую сборную не переиграешь.

С другой стороны, констатация того, что «богатыри, не мы» и обвинения в «седьмой воде на киселе» встречает каждое новое творческое поколение детей, заступающих на смену и на место отцов. Диалектика отрицания отрицания иначе и не работает — прогресс в искусстве (ну или отсутствие оного) движется в оба конца, и в любом поколении находятся, могут найтись богатырские фигуры, принадлежащие словно бы былинному прошлому.

Надо сказать, что для своих современников выглядят они чаще всего нелепо и не ко времени, потому что, ну да, у каждой эпохи свой набор инструментов и собственные ограничения. В том числе и физические.

Новый формат сложности может выглядеть упрощенным (щадящим) еще и оттого, что налипает сверху к уже существующей базе накопленных открытий какой-то дополнительной вишенкой на торте, подобно бонусу, демонстративно учитывая весь предыдущий опыт.

Другое дело, что его, этот опыт и сумму знаний, накопленных всем предыдущим человечеством, нужно знать и, обозревая актуальные новинки, к которым относятся книги Манро и Роулинг, желательно выстраивать углубленный контекст, чтобы стало понятным откуда и из чего вырастают новейшие достижения.

Галина Юзефович, кстати, неоднократно выступала в пользу «Гарри Поттера», который подходит современным школьникам гораздо больше сказок Софьи Прокопьевой, которая «Кольцо призрака», свою последнюю книгу, тоже ведь написала в 2012 году (сейчас писательнице 90 лет и юбилей ее все-таки хорошо бы заметить), или Юрия Томина («Шел по городу волшебник»).

Элис Манро

Элис Манро

8.

Необъяснимая притягательность Манро, кажется, и состоит в том, что по форме она писатель новой формации и не писатель даже, но писательница, однако по силе и содержанию — вполне традиционный и даже классицистический человек, сочиняющий одну бесконечную книгу. Тем более что набор этих текстов может варьироваться или дополняться, а еще потому, что читать их можно по кругу — есть у рассказов Манро свойство мгновенно забываться. Насколько сюжет и персонажи захватывают читателя здесь и сейчас, настолько они стираются последующим номером. Ну, а когда доберешься до конца сборника, испытываешь сложности с памятью о его начале. Хотя, вероятно, это лишь у меня с этим такие сложности, но уже после чтения пары сборников в голове всё мешается до полного неразличения — так что можно начинать снова. Точно это какой-то бесперебойный, информационный поток, размывающий собственные основания. Река новостей, о которых через неделю уже никто не вспомнит.

Трактовать это свойство можно с разных сторон. В Фейсбуке кто-то хорошо написал, что Манро не хватает метафизики, ибо она не в России живет и не по-русски пишет. Другие уверяют, что она типичный представитель «женской прозы», работающей ситуациями, а не характерами и типами.

Третьи напирают на то, что Манро, конечно, не Чехов, и шведские академики тут перемудрили, примерно как со Светланой Алексиевич. Хотя если думать о том, как же все-таки устроена нынешняя современность, понимаешь, что вот так она и устроена — постоянным ускользанием от определений и фиксации, противоборством в искусстве «женского» и «мужского», нарастанием ускоренности и одновременного становления всяческих переходных периодов. Глобализацией, с одновременным усилением региональных отличий и социально-психологических ретардаций, рассеянным вниманием и нестойкой памятью. Ну и с вхождением во все более новые и каждый раз все более выхолощенные и диетические формы серьезности.

Недавно наткнулся на дискуссию о невозможности трагедии в современной культуре. Однако теперь, кажется, и с драмами проблемы — впрочем, как и с комедиями. Остались одни мелодрамы да ромкомы.

9.

Легкость, с которой Элис Манро конструирует свои истории, говорит о зрелом методе и особенных писательских технологиях, включающихся с полпинка. А еще — о выработке своего собственного формата, который становится формой авторской оптики уже даже в обычной ее жизни.

Книги, изданные «Азбукой-Аттикус», можно выстроить по биографическому порядку и читать так, как Манро их выпускала — тогда можно проследить развитие писательской манеры в режиме ее реального развития. И тогда становится явным, что первые сборники несколько попроще, поздние — поветвистее, а главное, появляется в новеллах последнего времени легонькая суггестия — какая-то дополнительная неопределенность, похожая на живописное сфумато. Чем старше, тем меньше Манро увлекают «неожиданные повороты» и лихие композиционные ходы, тем больше она интересуется возможностями умолчаний и ассоциативного письма, точных деталей, упомянутых впроброс, но тем не менее меняющих карту повествования.

«Теперь я больше не считаю, что людские тайны можно четко обозначить и передать другим, что чужие чувства могут открыться тебе в полной мере и стать понятными. Больше я в это не верю» («Камень на лугу» из сборника «Луны Юпитера»).

Будто бы писательница все тверже убеждается в наличии у каждого существа своей собственной тайны, невыразимой ни словами, ни нарративными структурами. Что и оборачивает ее в сторону, казалось бы, окончательно минувшего символизма.

Казалось бы, давным-давно сданного в музей.