Всеобщая декларация прав умерших

Перевод польской рецензии Ренаты Лис на книгу «Памяти памяти» Марии Степановой

Помню, как бабушка Лена, глядя прямо мне в глаза, сказала вдруг: «Я родилась на Уральских горах». Произнесла это так, как будто вручала мне шкатулку; ключа от шкатулки у нее не было, но это никак не уменьшало уверенности, что внутри находится что-то ценное — сказание о моем начале. Потом повторила, уже по-будничному: «Я родилась на Урале», и добавила, что это на границе Европы и Азии. А дальше торжественно: «По вечерам, стоит мне закрыть глаза, как передо мной проносится эпопея нашей семьи».

А передо мной и сегодня не проносится ничего. Задавать вопросы я стала слишком поздно, когда все мои уже полегли в битве со смертью или склерозом. У меня не осталось семейных реликвий родом из далекого прошлого. По местам, где жили мои пра, не один раз прошелся каток истории и сровнял их с землей.

Осталась пара голых фактов, торчащих в пустоте, как уральские останцы: эвакуация прадеда и прабабки из Динабурга на Средний Урал в 1916-м; годы революции и гражданской войны в Пермском крае; в 1921-м рождение Лены и отъезд в Польшу. Легенда о младшем прадедушкином брате, сгинувшем в России, как Милош в стихотворении «Тревога-сон» — на железнодорожной станции; потом его вроде видели в Польше в форме красноармейца, но кто знает, правда ли это: у бабушки, когда она предавалась воспоминаниям, прорезывался дар сочинительства, и без драматизации, как правило, не обходилось. Чье-то свидетельство о рождении, какое-то имя.

Вместо истории семьи у меня черная дыра звездной массы, а все, что в нее провалилось, манит и завораживает этим отсутствием четких форм. И я не исключение: семей с искромсанной по вине истории памятью в нашей стране так много, что мы, их дети, наверняка каждый день сталкиваемся на улице, не подозревая друг о друге. Велика вероятность, что и ты, читательница или читатель, живешь с этим.

Что мы можем понять из прошлого, все мы, отрезанные от него? Возможно ли вообще восстановить память, собрать ее заново? Или наши попытки воссоздать утраченное — это, парадоксальным образом, не более чем предательство умерших и самообман?

Подобные вопросы наверняка подпортят настроение тем, кто проводит свободные часы, вороша метрические книги, архивы и библиотеки, а после с самозабвением отдается выращиванию генеалогических деревьев и обустройству домашних музеев. Задается этими вопросами автор удивительной книги. В России эта книга нашла свою аудиторию и собрала главные литературные премии. Теперь она в руках у польского читателя.

Материнский интеллектуализм

Мария Степанова, а речь именно о ней, из поколения сорокалетних. Дочь Наташи Гуревич, внучка Лели Фридман, правнучка Сарры Гинзбург. Русская фамилия — по отцу.

Можно увидеть ее на Youtube: среднего роста, непослушные волосы, в одежде отдает предпочтение свободному стилю в сочетании с эффектной дизайнерской бижутерией. Говорит, обдумывая каждое слово, а сами слова выходят из ее уст как бы не до конца раскрывшимися. Собственные поэзию и прозу произносит как тексты греческих лириков, с той монотонной ритмической напевностью, с какой русские с незапамятных времен читают вслух стихи. Дебютировала в 2001 году сразу тремя сборниками стихов (один из них — «Песни северных южан»), потом публиковала эссе на литературные темы, работала в журналистике (и остается главным редактором независимого портала Colta.ru, существующего на читательские пожертвования), наконец, в 2017 году выпустила «Памяти памяти» — книгу, какой свет не видывал.

Эту шестисотстраничную эпитафию в России называют философско-документальной прозой, мне же она представляется скорее ребенком, произведенным на свет польской школой эссеистики в союзе с русским неистовством. За своей idée fixe Степанова идет до конца, размечая дорогу многочисленными весьма занимательными историями. Сплетает всеобщее с частным, говорит о том, что важно для каждого, и остается собой — еврейкой, русской, европеянкой, женщиной.

Свой пол она не скрывает и не выпячивает — ее интеллектуализм окрашен чем-то вполне материнским, привычным к параллельному существованию и взаимозависимости, о собственной менструации она ведет речь с той же естественностью, что и об истории и осознании себя (месячный ритм связывает ее с женщинами своего рода). Однако и независимой она быть умеет. После распада Советского Союза родители решают переехать в Германию («с них было достаточно истории, они хотели сойти на берег»), что же до нее, тогда двадцатилетней, — она приняла решение остаться. И где, как не в России, могла истечь из нее эта книга, широкая, как дельта Волги под Астраханью?

Сын Гагарина

Если бы Николая Федорова не существовало в действительности, Достоевский должен был бы его выдумать. Явившийся на свет в Тамбовской губернии в 1829 году внебрачный сын князя Павла Гагарина, духовный отец советской космонавтики и искусственного тумана из смоленской легенды, он жил во власти одной идеи. Озарение пришло после смерти дяди: в тот момент ему открылось, что смерть — величайшее зло, которое нужно преодолеть, а ее жертв — воскресить. Всех до единой.

Препятствий для него не существовало. Чтение Нового Завета убеждало, что цель достижима — при условии, что все человечество посвятит себя делу собственного обожествления и воскрешению предшествующих поколений. Поначалу воскрешение понималось как собирание рассеянных элементов, затем — ближе к христианской концепции воскресения, к которой Федоров добавил идею андрогина: воскресшие должны были стать двуполыми. В придачу к религии он припряг к «общему делу» науку: в планах значились контроль над погодой и колонизация Вселенной. В космос — да, но вместе с нашими мертвыми: внеземные пространства предполагалось заселить теми, кто воскреснет. Книги были для Федорова человеческими останками, по которым удастся воскресить их авторов, а потому заслуживали всяческого почтения (сам он работал в библиотеке). Лучшим местом для некрополя виделся ему центр города. Можно назвать его интернационалистом: кровные узы в его представлении оплетали все человечество, каждый отвечал за воскрешение всех. Однако невозможного он не ждал и исходил из того, что детям удастся воскресить родителей, тем — своих родителей, и так вплоть до Адама и Евы. Вопрос с перенаселенностью решался путем ограничения рождаемости по мере осуществления усилий воскресения.

Мысль Федорова оплодотворяла философов, космонавтов и писателей, в их числе гениального Андрея Платонова. В его «Котловане» эта идея оказывается глубинной (и одновременно уязвимой) сутью советской утопии, окутывает мертвые тела и девочку Настю, просвечивает в особой жалости к «бедным выброшенным вещам», сохранившимся как «материальные останки» умерших.

Матрешка

Степанова не принадлежит к натурам излишне сентиментальным, однако и она любовно склоняется над пожитками ушедших: «брошка с прабабкиной монограммой, и талит прапрадеда, и кресла, чудом пережившие хозяев» — все это вещи, от которых идет «надежное тепло непрерывности». Идеей книги о семье она одержима не меньше, чем Федоров — идеей воскрешения; ее цель — спасти поблекших пра и пра-пра со страниц семейного альбома, тех, кто прожил жизнь не слишком громкую, топтал скорее боковые тропинки истории, а после осел на дне общей могилы забвения. Перед ними она в долгу — так она понимает свою задачу. Избирательная способность памяти, предпочитающей людей «важных» и «интересных» и легко обходящей «обыкновенных», требует противодействия (даже если предки Степановой, московской интеллигентки в четвертом поколении, были не такими уж «обыкновенными», как нас пытаются уверить).

«Памяти памяти» должна воздать своим, даже больше — отомстить за них («для русского уха у немецкого слова Erinnerung, память, есть дальний отзвук: полет Эриний, божественных мстительниц, которые помнят»).

И однако же книга, которая в первую минуту кажется всего лишь очередным разглагольствованием о тетках и бабках с весьма специфическим запашком ностальгии (скучнее чужих снов разве что чужие семейные истории), тут же, не давая читателю оглянуться, оказывается универсальной машиной по переработке проблем памяти. Книга-молох пожирает невероятное множество чужих книг, фотографий, картин и фильмов, а ее начало и конец остаются предельно условными. Никаких сомнений: она могла бы начаться в любой произвольно взятой точке и в такой же точке завершиться, продолжать ее можно в любом направлении и до бесконечности. Размах Степановой производит впечатление, которое проигрывает разве что на фоне Федорова: куда она не собирается, так это в космос. Почему же в этой всепожирающей махине, в длинной галерее одержимых смертью и мертвых имя Федорова не будет упомянуто ни разу? Значит ли это, что автор определила ему роль безгласной опоры, не более? Или отдавала себе отчет в том, что бессмысленно и пытаться заключить его творение в своем, поскольку ее мысль уже содержится в его деле, как большее содержится в меньшем. Фигура матрешки, что и говорить, ей по душе.

И однако же книга, которая в первую минуту кажется всего лишь очередным разглагольствованием о тетках и бабках с весьма специфическим запашком ностальгии (скучнее чужих снов разве что чужие семейные истории), тут же, не давая читателю оглянуться, оказывается универсальной машиной по переработке проблем памяти. Книга-молох пожирает невероятное множество чужих книг, фотографий, картин и фильмов, а ее начало и конец остаются предельно условными. Никаких сомнений: она могла бы начаться в любой произвольно взятой точке и в такой же точке завершиться, продолжать ее можно в любом направлении и до бесконечности. Размах Степановой производит впечатление, которое проигрывает разве что на фоне Федорова: куда она не собирается, так это в космос. Почему же в этой всепожирающей махине, в длинной галерее одержимых смертью и мертвых имя Федорова не будет упомянуто ни разу? Значит ли это, что автор определила ему роль безгласной опоры, не более? Или отдавала себе отчет в том, что бессмысленно и пытаться заключить его творение в своем, поскольку ее мысль уже содержится в его деле, как большее содержится в меньшем. Фигура матрешки, что и говорить, ей по душе.

Мойки«Мойки. Искатели еврейского золота» («Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota») — документальная книга Павла Решки, вышедшая в 2019 году.

Проявляя фигуру Федорова, как проявляют негатив, я иду наперекор воле Степановой (не за тем, в самом деле, она его замалчивала). Говоря иначе, я поступаю с ней так, как все мы поступаем с мертвыми: помещаем в навязанный им контекст, приписываем значения, эксплуатируем символически и экономически (за то, что пишу, мне заплатят). Беззащитность мертвых и повсеместное нарушение их прав — вот большая тема этой книги. О работе индустрии памяти, к которой подключаются авторы всевозможных «Пуговиц Пушкина», «Рук Флобера» и «Останков Мицкевича», а вслед за ними каждый, кто так или иначе использует мертвых в собственных целях, Степанова пишет: «Прошлое лежит перед нами огромным миром, годным для колонизации <…>. Из небытия возникают новые и новые фигуры умолчания, люди, забытые собственным временем и найденные как остров: пионеры уличной фотографии, маленькие певицы, полевые журналисты. <…> Настоящее <…> уверено в том, что владеет прошлым — как когда-то обеими Индиями, зная о нем столько же, сколько о них когда-то».

Семейные истории, слепленные из того, что осталось от мертвых, или политика, обряженная в костюмы реконструкторов, — все это «формы странного извращения, обрекающего нас на дегуманизацию собственных предшественников: мы навязываем им свои страсти и слабости, свои забавы и оптические аппараты, шаг за шагом вытесняя их из мира, наряжаясь в их одежду, словно она для нас пошита. <…> Главное, что известно живым о мертвых (за вычетом тех, кто нам родня, как у всякого антисемита есть знакомый еврей, не такой, как остальные), — их чужестранная экзотичность».

Прибегну к помощи другой книги: мы все как та героиня «Моек» Павла Решки, которая спрашивала: «Думаете, грех был грабить эти тела, искать там что-нибудь?», на что Решка отвечает: «Это же люди», а она — ему: «Но ведь они мертвые». Как будто то, что мертвые мертвы, лишает их субъектности и превращает для нас в естественный ресурс.

Степанова мыслит мертвых как дискриминируемое меньшинство и требует их освобождения — напоминает о праве на забвение, призывает деколонизировать прошлое.

Простите, Маша

Само собой, я знаю, что отличает Степанову от Федорова и почему она предпочитает его не называть. Во-первых, дело в религии. Автор «Памяти памяти» не ищет ответа в Писании, избегает привычного в церковном обиходе слова «усопший» (верующие в России пользуются им, когда говорят об умершем) и только единожды обращается к православному образу земли как кладбища. Во-вторых, ею движет не потеря близкого человека, а всеобщая травма XX века и ее итог — постпамять. Она и не скрывает, что известную статью Марианны Хирш «Поколение постпамяти» читала как «путеводитель по собственной голове», хотя сама трактует это понятие более широко. У Хирш постпамять касается евреев, уцелевших в Катастрофе, и их детей и внуков, у Степановой — всех выживших в XX веке, не евреев тоже.

Не исключено, что сыграла здесь роль двойная, еврейско-русская идентичность автора, в конце концов даже еврейская ее семья, во всяком случае ближайшая, не терявшая связи, сумела избежать худшего (пусть и жила в атмосфере тлеющей, а по временам вспыхивающей ненависти; в главе «Жидочек прячется» читатель найдет впечатляющую картину антисемитизма просвещенных элит Европы и России).

Для Степановой постпамять объединяет всех, «кого катастрофа выпустила, не успев прикусить», всех выселенцев и переселенцев, беженцев, репрессированных, заключенных тюрем и лагерей и переходит на следующие поколения. В какой-то момент автор берется даже утверждать, что «воздухом постпамяти дышит весь современный мир с его консервативными проектами и реконструкциями», имея в виду Дональда Трампа и прочих greatagains, хотя это, пожалуй, слишком смелое обобщение; в другом месте она сама заметит, что на землях, не знавших этих двух тоталитаризмов, у памяти иная природа. Например, в Оксфорде, где память «имела другой, чужой для меня смысл: она была не целью мучительного похода, а простым следствием длительности: жизнь вырабатывала ее, как секрет, и та загустевала от времени, никому не мешая, никого не тревожа».

Однако Россия, ведет свое Степанова, «где круговорот насилия длился без устали — формируя своего рода травматическую анфиладу, по которой общество переходит от беды к беде, от войны к революции, к голоду, к массовым убийствам, новой войне и новым репрессиям, — стала территорией смещенной памяти немного раньше других».

Мария Степанова, 1995 год

Мария Степанова, 1995 год

Родичи и соплеменники, сгинувшие при трагических обстоятельствах, масштаб которых перерастает человеческое понимание, утрата родных мест, сложная гамма переживаний, где есть сочувствие, готовность разделить вину, потрясение и очарованность, — все это с такой силой разрастается в живых, что человек сгибается под бременем памяти, отдает мертвым собственный голос и пространство, занимаемое в нас воспоминаниями, позволяет им пить свою кровь (уже Одиссей знал, что на запах крови слетаются души умерших).

Семейная история незаметно становится личной, мои становятся мной, и вот уже оказывается, что во мне разместился целый полк диббуков. «Было это так, будто я плыла по воде черного непрозрачного озера в какой-то хлипкой посудине, наклоняясь к самой воде, и бесцветные бугры голов поднимались со дна. Их становилось все больше, так всплывают пельмени и болтаются у краев кипящей кастрюли», — рассказывает поэт о том, как продиралась сквозь архивы в поисках «своих» Гуревичей и Гинзбургов (если верить Бродскому, в России это две самые популярные еврейские фамилии). Отдавшиеся во власть постпамяти добровольно возлагают на себя обязательство продраться сквозь кладбищенские заросли и в колючих дебрях получают наглядный урок того, какова цена затеянного ими предприятия: тому, кто вгрызается в прошлое, не уйти от боли.

Обнаруживается у них и еще один симптом: «чувство точного, из-живота, знания того, как оно там было, — трамвайных маршрутов, ткани, пузырящейся у колен, и музыки, шумящей из репродуктора». У этого бог знает откуда взявшегося знания о жизни своих странная двойная природа — оно подлинно эмоционально и ложно реально. Вот вооруженная этой мудростью Степанова отправляется в Саратов на встречу с домом прадеда. Она никогда там не была, по ее просьбе дом отыскал знакомый. Несколько шагов по двору, и ее охватывает волнение: это было здесь, она все узнает, прошлое облекается в плоть. Неделю спустя звонок от знакомого — просит прощения: «Улица была та, номер дома другой, простите, Маша, мне страшно неловко».

Предел

«Предел забвения» Сергея Лебедева — роман в духе Пруста о жизни и умирании памяти о лагерях в сегодняшней России. Вынесенный в заглавие предел здесь больше чем метафора — граница видна из вертолета, когда пролетаешь над бывшими лагерями на Крайнем Севере и глаз пытается ухватить контуры заброшенных бараков, выцветших, распадающихся, дотлевающих. Лебедевский предел забвения оказывается чертой, за которой прошлое захватывает органический процесс разложения.

В «Памяти памяти» любые лагеря отделены скорее границей ментальной — за нее Степанова не заходит. Есть в книге отсылки к Примо Леви и Шаламову, но о жизни и смерти за колючей проволокой она говорить не будет. Даже в Музее Холокоста в Вашингтоне внимание автора целиком отдано отделяющей тот мир черте. Самым жутким событием XX века, показанным вблизи, останется блокада Ленинграда, все прочее выведено в книге в зону молчания — присутствует негативно. И все же «оптические устройства», сконструированные автором, позволяют заглянуть и туда, в темень и тишину. Возможна такая оптика прежде всего благодаря литературе.

Лучшие стекла, как выясняется, поставляет Зебальд — в своей прозе, «написанной поперек памяти личной, во славу всего, что было изглажено и забыто». У Жака Рансьера она заимствует понятие монумента; французский философ называл так «обиходные вещи, клочок ткани, посуду, надгробие, рисунок на сундуке»: все, что «сохраняет память самим своим существованием» и «свидетельствует о человеческих делах лучше, чем любая хроника». Такими монументами у нее становятся «неглавы» — письма ушедших родных, расположившиеся между главами без всякого комментария.

С Энн Карсон Степанову сближает понимание поэзии, возникающей в точке схождения двух зол, которые мы творим умершим, сперва «отпуская их в смерть, потому что не уходим вместе с ними», а потом «отказывая им в небытии, — называя их по именам». Занимает ее и комическая опера «Жизнь? или Театр?» Шарлотты Саломон («в силу некоторых обстоятельств казавшейся мне почти что родственницей») — справляемые в самой сердцевине Катастрофы «поминки по исчезающему миру» в виде 769 гуашей, переложенных текстами и музыкальными фразами; работа невероятная, которую ни выставить толком, ни показать целиком нельзя по причине ее формы (эта невозможность роднит ее с книгой Степановой). Просвечены насквозь фотографии Франчески Вудман — тревожные «хроники исчезновения». Находится место даже для «секретиков», девичьей страсти, и у нас бывшей в ходу: картинка за стеклом, которую «держали под землей, как клады или покойников», хотя ни одна из нас не догадывалась, что тем же словом, sekreten, украинские евреи называли место, где удавалось спрятаться на время погрома. Подручное «оптическое устройство» обнаруживается и в «Шуме времени» Мандельштама, где «память не сентиментальна, а функциональна <…> подготавливает разрыв, без которого невозможно стать собой». Занимает автора цветаевский мешочек с вещами времен эвакуации и проницательный хармсовский взгляд в будущее («будем уползать, держась за горящие стены»). Вместе с сыном она участвует в акции возвращения имен у Соловецкого камня в Москве. Оригинальных толкований текстов, изображений и событий у Степановой не перечесть, и именно они, толкования, и составляют суть книги — извлекают тему памяти подобно тому, как отшлифованные фасеты дают увидеть камень.

В августе 2018-го Степанова и Лебедев встретились в эфире «Радио Свобода»*СМИ признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией, где в программе «Память, говори» продемонстрировали опыт образцового погружения в чужой текст. Лебедев говорит о книге Степановой как о переломной, обнаруживающей «неисключительность российского исключительного страдания», и отдает должное ее поэтическому языку. Степанову в «Пределе забвения» привлекает то, как для изучения ментальных и материальных останков ГУЛАГа задействуются «современные оптические устройства неместного производства». И она, и он контрабандой протащили свой инструментарий из-за границы.

Секс мертвых людей

Главный, быть может, предрассудок нашего времени — уверенность в том, что фотография способна спасти. Степанова описывает семейные снимки, но не показывает их, за исключением одного в самом конце, притом весьма специфического; этот снимок полностью игнорирует зрителя и ни на один наш вопрос не отвечает. В беседе с Лебедевым она будет говорить об «оргии сохранения», которой мы отдаемся, чтобы избыть утрату веры в вечную жизнь, и именно поэтому производим и умножаем собственные изображения. В книге заметит, что «фотография дает ощущение точного знания — и, как правило, лжет при этом». Семейные альбомы, доставшиеся ей от мамы, заполнены и пусты: на фотографиях все можно разглядеть, но что эти люди чувствовали, о чем думали, от нас по-прежнему скрыто, их жизни не желают складываться в связную историю.

Основательнее всего достается селфи и ему подобным — всему, что возникает, когда «фотограф и зритель безоглядно уверены в том, что результат съемки обладает качеством документа: роза так роза, амбар так амбар». Но техника снимает разве что визуальный слой времени, «сдвигает с реальности легкую шапку означающих, полностью игнорируя означаемое». Это отличает фотографию от старых портретов, схватывавших портретируемого не в «его-сейчас», а в «его-всегда», — об этом «все рассказы про Гертруду Стайн, которая с годами становилась все больше похожа на свой портрет работы Пикассо». Фотография становится по-настоящему интересной «только в точках, не предусмотренных автором, — там, где реальность мешает замыслу и льстит зрителю, заметившему шов: грубые ботинки, что выглядывают из-под карнавального шелка».

Последствия массового распространения цифровой съемки напоминают ситуацию с забитым мусоропроводом: с той минуты, как это произошло, любые отходы с нами уже навсегда. Множатся гигантские свалки визуальных отбросов: «тысячи неудачных фотографий, скрепленных тегом, как булавкой. Впереди у них — альтернативное кладбище, огромный архив человеческих тел, о большинстве которых мы ничего не знаем, кроме того, что они были» (ничего случайного в том, что такая груда опредмеченных, лишенных имени и голоса тел вызывает мысль о Катастрофе). «Хочешь или не хочешь, тебя ждет странное продленное существование, в котором твой физический облик сохраняется до конца времен — исчезает лишь то, что и было тобой. <…> То, что регистрируют сейчас фотографии, — не что иное, как тело смерти <…>. То, что умирает, а не то, что остается».

Последствия массового распространения цифровой съемки напоминают ситуацию с забитым мусоропроводом: с той минуты, как это произошло, любые отходы с нами уже навсегда. Множатся гигантские свалки визуальных отбросов: «тысячи неудачных фотографий, скрепленных тегом, как булавкой. Впереди у них — альтернативное кладбище, огромный архив человеческих тел, о большинстве которых мы ничего не знаем, кроме того, что они были» (ничего случайного в том, что такая груда опредмеченных, лишенных имени и голоса тел вызывает мысль о Катастрофе). «Хочешь или не хочешь, тебя ждет странное продленное существование, в котором твой физический облик сохраняется до конца времен — исчезает лишь то, что и было тобой. <…> То, что регистрируют сейчас фотографии, — не что иное, как тело смерти <…>. То, что умирает, а не то, что остается».

Лучший тому пример — ретро-порнография, «безымянные мертвые тела, занятые механической работой в то время, как их носители давно уже земля или пепел». Все, что мы о них знаем, — «что они уже умерли и что они не имели в виду завещать свои тела вечности». Их секс продолжает работать, как машина. Эти мужчины и женщины, сохранившиеся на пленке, — тоже жертвы торговли мертвыми, их стоит пожалеть, ведь чего они лишены наверняка, так это надежды.

«Эти голые люди с их ляжками и животиками, с усами и челками когдатошней современности оставлены на милость смотрящего. У них нет ни имени, ни будущего, все это увязло где-то в предстоящих им двадцатых-тридцатых-сороковых. Их нехитрое занятие можно остановить, ускорить, заставить их начать с начала, и они снова будут поднимать бывшие руки-ноги и запирать двери, словно они наедине и все еще живы».

Замороженная Шарлотта

«Памяти памяти» течет широкой рекой — цельнокроеный, литой (вряд ли это будет преувеличением) текст. Нет здесь не только фотографий, но и диалогов. В эту реку нужно войти и плыть, отдавшись ее течению, как если бы чтение в самом деле превратилось в медитацию. Под занавес Степанова заносит в протокол итог собственного поражения: только некоторые лакуны в истории семьи удалось заполнить, знаки вопроса как были, так и остались, а кое-какие сведения, считавшиеся достоверными, теперь выглядят сомнительными. Название книги выглядит как эпитафия памяти, и автор в самом деле опускает в финале память в могилу — но только затем, чтобы сохранить иное ее обличье. Память потеряла невинность, память невозможна, и все же она по-прежнему необходима.

Сегодняшняя литература памяти помогает понять, что память и забвение равно важны: нужно помнить, чтобы мочь забыть. Эта проза примиряет нас с тем, что прошлое живо разве что в виде рансьеровских монументов — лишенных контекста, ущербных, окликающих себя самих предметов и слов, ключ к которым утерян. А еще она учит, что «свидетельству» ничего не стоит завести не туда — как в письмах родича автора Ледика с ленинградского фронта, где о войне ни слова правды (моя любимая история в книге). И уговаривает: отпусти.

Сегодняшняя литература памяти помогает понять, что память и забвение равно важны: нужно помнить, чтобы мочь забыть. Эта проза примиряет нас с тем, что прошлое живо разве что в виде рансьеровских монументов — лишенных контекста, ущербных, окликающих себя самих предметов и слов, ключ к которым утерян. А еще она учит, что «свидетельству» ничего не стоит завести не туда — как в письмах родича автора Ледика с ленинградского фронта, где о войне ни слова правды (моя любимая история в книге). И уговаривает: отпусти.

Да, конечно, мы всего лишь люди, а значит, и дальше будем сочинять для мертвых их терзания, читать их мысли и писать книги, в которых «на сто вещей, которых вы не знали о Кафке, находятся еще сто, которых Кафка сам о себе не знал». Важно, однако, достоверно знать, где, в какой точке начинаются фикция и преувеличение.

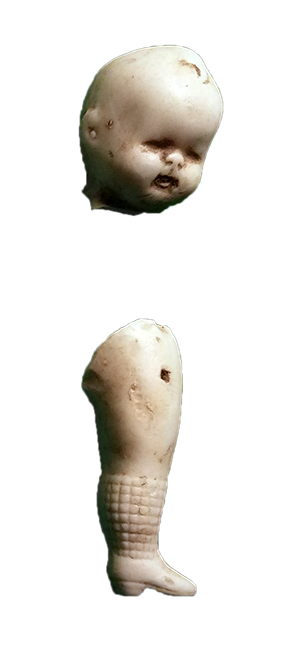

На обложке книги мы видим голую фарфоровую куколку — спиной к нам, с пухлой попой, без кусочков руки и ноги, кажется, еще немного, и она целиком растворится в беловатом фоне. Это одна из копеечных фигурок, которые делали в Германии с конца восьмидесятых годов XIX века. «Продавали их где угодно, в бакалеях и хозяйственных магазинах, но главное их дело было другое: дешевые и непритязательные, они использовались как сыпучий амортизатор при перевозке грузов — чтобы тяжелые вещи века не обдирали друг другу бока, сталкиваясь в темноте». Перед войной фабрику закрыли, а после бомбардировок союзников фигурки стали ломом, до сих пор циркулирующим на интернет-аукционах. Называются они frozen Charlottes и выглядят жутковато. Приобретающие их поштучно получают свой заказ в коробочках-гробиках, но чаще фигурки продаются оптом. Ничего удивительного, если при виде такой партии придет на ум груда мертвых тел, освенцимских или колымских; на спинках виден серийный номер. Различают их по степени увечий: есть фигурки почти целые, у других не хватает конечностей или голов. Себя Степанова ощущает одной из них — «продукт широкого производства, производное коллективной катастрофы ушедшего века, его survivor и невольный бенефициар, чудом оказавшийся в живых».

У романа автора с Шарлоттами свой сюжет. Сперва она купила одну, высокую, целых три сантиметра, сохранившуюся «почти полностью» — самую красивую из того, что можно было выбрать. Соблазнительно было видеть в ней метафору всей конструкции и будущую идеальную концовку книги. Но куколка разбилась, «как золотое яичко в сказке о курочке Рябе». Казалось, что на этом все: «То, что худо-бедно иллюстрировало целостность семейной и собственной истории, разом стало аллегорией: невозможности ее рассказать, и невозможности хоть что-нибудь сохранить, и полного моего неумения собрать себя из осколков чужого бывшего или хоть убедительно его присвоить», — выводя это, она корит себя за эстетство, без которого не обошлось, когда она выбирала куколку, а еще когда думала о прошлом.

И все же «замороженная Шарлотта» появится в финале. Перед читателем предстанет целое семейство изуродованных фигурок — их покупка была жестом согласия и искупления. «Я распеленывала их, одну за одной, — пишет Степанова, — и они лежали на обеденном столе рядком, так что было видно все сколы, все вмятины, землю, въевшуюся в фарфоровые бока, пустоту на месте отсутствующей ступни, руки, головы. <…> Замороженные Шарлотты, представители популяции выживших, кажутся мне родней — и чем меньше я о них могу рассказать, тем ближе они становятся».

Уродливая куколка приглашает в прошлое и сама в него погружается. Выныривает на минуту из забвения и снова прячется в молочном тумане. Ее мир — на границе наличествующего и уже утраченного, ее задача — в любую минуту быть готовой напомнить о ловушках, подстерегающих память.

Только что курьер принес пять «замороженных Шарлотт», купленных на e-Bay у какого-то человека из Нюрнберга. Головы у всех на месте, но рук и ног недостает. Пригодятся, когда снова найдет эта блажь — выкликать из небытия своих пра. Мамина прабабушка была из семьи Гуревич, больше мне о ней не известно ничего.

Опубликовано в журнале Książki. Magazyn do czytania. 2020. №1. С. 30–35.

Перевод Елены Рыбаковой