Возвращение в Чернобыль

О романе Алины Бронски «Последняя любовь бабы Дуни»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

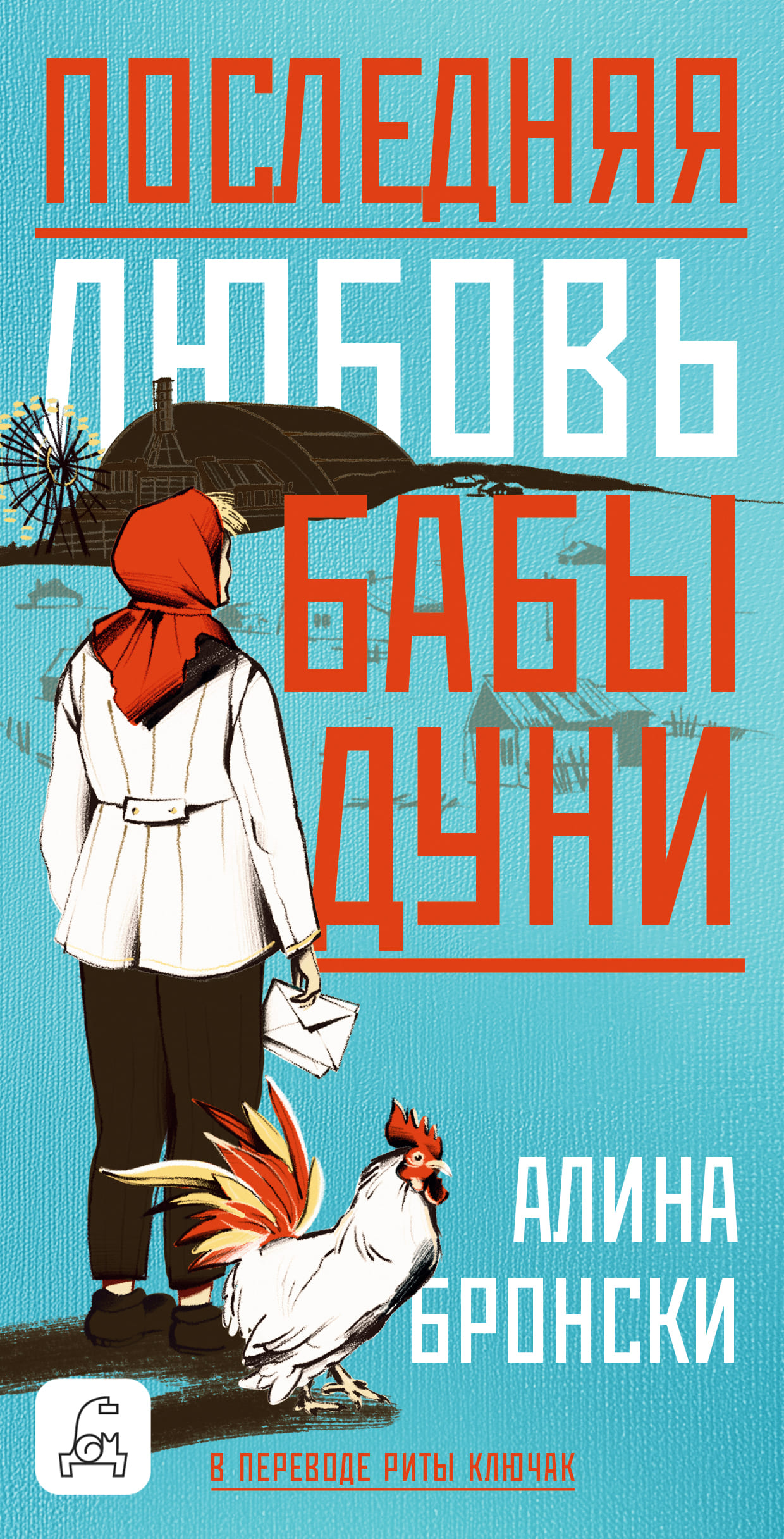

Алина Бронски. Последняя любовь бабы Дуни. М.: Дом историй, 2025. Перевод с немецкого Маргариты Ключак

Немецкая писательница Алина Бронски сочинила прекрасный и заведомо нереалистичный маленький роман (или большую повесть) об одинокой женщине, бабе Дуне, которая возвращается к себе в село через много лет после чернобыльской трагедии. И хотя этот текст посвящен русской героине, прежде всего он свидетельствует об авторе, о работе исторического воображаемого современных немцев, об их представлениях о России. Впрочем, не только: с тем же успехом баба Дуня могла быть белоруской или украинкой из тех приграничных регионов, которые в равной мере пострадали от катастрофы. Роман говорит больше, чем, возможно, хочет автор, причем делает это от лица главной героини. История — один из трендов современной литературы, а историческое воображаемое — представления, стереотипы, штампы, создающиеся не только людьми, но и «местами памяти», — едва ли не главный способ работы с прошлым, в том числе и в художественной литературе.

Обратимся к сюжету (к сожалению, без спойлеров дальше обойтись не удастся). Когда случилась авария на АЭС, баба Дуня эвакуировалась из села с говорящим названием Черново одной из последних, но спустя какое-то время решила вернуться в свой пустующий дом, чтобы оставаться там до конца жизни. Следить за этой непохожей на настоящих крестьянок, но по-своему убедительно выписанной и симпатичной героиней очень интересно. В прошлом медсестра, теперь пенсионерка, баба Дуня наделена почти сказочным здоровьем, а главное, все делает сама и как будто разделяет, не осознавая того, идеи современного феминизма. Вдобавок держит дом в образцовом порядке, разве что не смахивает паутину, и печет хлеб — и даже кажется, что в обычной печи. Как тут не вспомнить некрасовское «Есть женщины в русских селеньях…», и баба Дуня на страницах романа действительно делает много хорошего. Жители Черново негласно считают ее главой общины, и она принимает на себя ответственность за всех в самый тяжелый момент — когда по сюжету романа драма переплетается с триллером, а интонация текста становится виртуозно трагикомической.

При этом она не верит в Бога:

«Бога в нашей стране упразднили, когда я была маленькой, и мне так и не удалось его восстановить. В доме моих родителей икон не было и никто не молился. В отличие от многих, я не побежала креститься в девяностые, мне казалось нелепым окунаться в купель и нюхать пряный дым во взрослом возрасте. Тем не менее я глубоко убеждена, что Иисус Христос был человеком достойным, если верить тому, что о нем говорят».

Каким-то чудом баба Дуня сохранила многие умственные привычки скорее крестьянки, чем колхозницы. Ближайшее к селу кладбище находится в маленьком городке с таким же символическим названием Малыши. Вот только призраков героиня видит у себя в Черново — может быть, как раз потому, что она атеистка? (На ум приходит «дилемма призрака» современного французского философа Квентина Мейясу: именно атеизм не позволяет его, призрака, «отпустить».) Или потому, что только мистика — вместе с биологами в защитных костюмах — и позволяет описать происходящее в зоне отчуждения?

Немного о географии текста. На свой странный лад Черново и Малыши уравновешивают друг друга: это не село и райцентр, к примеру, а просто два географических объекта в зоне отчуждения. Не случайно они лишены хоть какой-то индивидуальности — чтобы придать ее, нужны люди, которых ни здесь, ни там почти не осталось. Для бабы Дуни нет ни «столицы», ни «страны», разве что почти условная и потому не вызывающая никакого интереса Германия, где живет ее дочь.

Читая роман, почти сразу понимаешь, что Алина Бронски — кстати, изначально русскоязычная писательница — создает историческое воображаемое, населенное какими-то очень крепкими крестьянами, которых не сломили ни коллективизация, ни Голодомор, ни война, ни унизительное отсутствие паспортов вплоть до 1970-х годов, ни даже авария на Чернобыльской АЭС. Но для чего же утопическая баба Дуня нужна автору?

Ключевая метафора всего текста — возвращение. Само это слово, кажется, как нельзя лучше описывает современную реальность, в том числе и в России. Это возвращение не только в свой родной дом, где надо какое-то время пожить, чтобы потом в нем и умереть, но и к разного рода «истокам». К их числу относятся так называемые традиционные ценности — сына бабы Дуни «женщины не интересуют», и, хоть она от него «не отрекалась, хорошо, что он теперь далеко», в США; героине также «иногда становится не по себе от мысли», что ее дочь «получила немецкий паспорт». Другой «исток» — архаика, вдруг пустившая такие странные и страшные ростки в современном мире. Наконец, это возвращение к историческому опыту, который просто в силу того, что он знаком — хотя и недостаточно и почти не понят, — оказывается куда ближе, чем настоящее и будущее.

Яркий образ в романе — «импортные» газеты и журналы, выходящие на русском языке, о которых баба Дуня говорит как бы с добродушной иронией:

«Страницы глянцевые, на них много фотографий стройных женщин в роскошных нарядах. В конце журнала рецепты, но для меня они слишком диковинные».

Здесь есть важное противоречие: если баба Дуня так прочно укоренена в жизни, в том числе отнюдь не отказывается от еды, почему бы ей их не приготовить? На деле, как и почти всякий пожилой человек, она выбирает то, что ей лучше знакомо, — и автор находит необычный ключ для демонстрации этой идеи. Многие газеты и журналы в Черново сохранились с того самого 1986 года — понятно, что время в селе как бы остановилось и после той трагической даты новые издания как будто больше не выходят. Бабе Дуне нет нужды перечитывать старые рецепты, они и так ей прекрасно известны — но главное, они еще «дочернобыльские», незагрязненные. Даже сама ее попытка не думать о Чернобыле, пусть при этом она живет в зоне отчуждения, говорит о том, что память о катастрофе влияет на нее гораздо сильнее, чем ей этого хотелось бы. Как и радиация, которая действует так долго, что, возможно, уже смешала прошлое с настоящим? Но к этому образу я еще вернусь.

Вот как баба Дуня размышляет о президенте России — и кажется, что это все-таки горькая ирония:

«Наш президент — хороший человек. Немного похож на Егора в молодые годы. Только Егор был тряпкой, а президент — человек с железной волей. Вот такого мужа я бы уважала. Он точно не испугался бы Черново, не дал бы заставить себя покинуть родное село, он, как и я, наплевал бы на компенсации, бессмысленные проверки зрения и бесплатные витамины для жертв аварии. В честь юбилея нашей конституции президент помиловал многих преступников. В том числе меня. Мое преступление более тяжкое, чем у остальных, но, видимо, президента впечатлил мой возраст. Может, президент прочел обо мне в газете и подумал: нельзя бабе Дуне из Черново умереть в колонии. У него доброе сердце, как у всех великих мужчин».

Но пусть об этом судят читатели.

Некоторые мысли бабы Дуни из романа Алины Бронски сегодня кажутся не менее странными, чем она сама, — в частности, такие слова об Украине:

«А вот украинцы из своей зоны устраивают целую трагедию, с колючей проволокой и контрольно-пропускными пунктами… Я же все меньше понимаю, что там вообще происходит — по ту сторону границы».

Не совсем понятно, какую идею вкладывает здесь автор в уста героини, которая чуть позже говорит: «Лишь бы не было войны. Но об этом уж наш президент позаботится». Если Бронски хотела показать на свой лад ограниченный мир русской крестьянки, ей это удалось. Но роман в оригинале был опубликован 17 августа 2015 года и сегодня может читаться разве что как своеобразный памятник довоенной эпохи и триединой трагедии Чернобыля.

Есть в романе и неявные автобиографические мотивы, так как баба Дуня переписывается с дочерью Ириной, которая, как и автор, живет в Германии — правда, стала не писательницей, а врачом, что тоже, конечно, не случайно. И трудно не увидеть в этом своего рода перемотку пленки исторической памяти: Алине Бронски важны выдуманные письма из России — как и ответы на них ее более молодой героини. Мелькающие в этой переписке слова о том, что все у всех хорошо, разумеется, прячут конфликт, о котором читатель узнает только на последних страницах. И это в общем-то тоже примета времени: «обычные» письма стали такой редкостью, что уже непросто сказать в них правду.

Однако что же в итоге? Почему баба Дуня должна вернуться в свое Черново — и почему ей надо продолжать жить в зоне отчуждения? Кажется, здесь мы имеем дело с на свой лад биологизацией — и да, это тоже результат работы исторического воображаемого: прошедшие через ужас чернобыльской катастрофы люди объединены своим собственным, невидимым миру знаком отличия — радиацией. И именно она удивительным образом создает новую сельскую общность.

Желание бабы Дуни дожить оставшиеся годы и умереть в своем селе выступает как примета новой искренности: несмотря на опасность пребывания в зоне отчуждения, это ее дом и последняя любовь — естественно, к родному пепелищу и отеческим гробам. При некоторой смене оптики возврат в такое место может быть прочитан и как стихийный — благо крестьянский, — но осознанный и вовсе не беспощадный бунт местной жительницы против своего государства. Однако, несмотря на детальное, насыщенное подробностями повествование, сложно уйти от впечатления условности всего происходящего в романе. Ведь в конечном счете баба Дуня живет не в реальной чернобыльской зоне отчуждения, а в том самом историческом воображаемом, которое с таким усилием пытается реконструировать Алина Бронски. Вот только прошлого не вернуть, и поэтому в ткани ее текста возникает так много противоречий и разрывов, что она трещит по швам.

И последнее, что надо сказать об этой книге. Она прекрасно и необычно переведена на русский Ритой Ключак, которая бережно сохранила, кажется, все особенности оригинала. Так, баба Дуня и другие сельчане называют друг друга только полными именами — эта привычка существовала до революции. Героиня принимает роды «в старом доме на ферме», а в городе наведывается в «сберкассу». Остается только догадываться: это речевые привычки самой бабы Дуни или авторский прием остранения, создающий определенную дистанцию между зоной отчуждения и читателями. В конце концов, чтобы описать то, что в свое время случилось в Чернобыле, отчужден и переизобретен должен быть сам язык.